Elaborato 1 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA COMUNE DI

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Separations-06-00017-V2.Pdf

separations Article Perfluoroalkyl Substance Assessment in Turin Metropolitan Area and Correlation with Potential Sources of Pollution According to the Water Safety Plan Risk Management Approach Rita Binetti 1,*, Paola Calza 2, Giovanni Costantino 1, Stefania Morgillo 1 and Dimitra Papagiannaki 1,* 1 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.—Centro Ricerche, Corso Unità d’Italia 235/3, 10127 Torino, Italy; [email protected] (G.C.); [email protected] (S.M.) 2 Università di Torino, Dipartimento di Chimica, Via Pietro Giuria 5, 10125 Torino, Italy; [email protected] * Correspondences: [email protected] (R.B.); [email protected] (D.P.); Tel.: +39-3275642411 (D.P.) Received: 14 December 2018; Accepted: 28 February 2019; Published: 19 March 2019 Abstract: Per and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a huge class of Contaminants of Emerging Concern, well-known to be persistent, bioaccumulative and toxic. They have been detected in different environmental matrices, in wildlife and even in humans, with drinking water being considered as the main exposure route. Therefore, the present study focused on the estimation of PFAS in the Metropolitan Area of Turin, where SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) is in charge of the management of the water cycle and the development of a tool for supporting “smart” water quality monitoring programs to address emerging pollutants’ assessments using multivariate spatial and statistical analysis tools. A new “green” analytical method was developed and validated in order to determine 16 different PFAS in drinking water with a direct injection to the Ultra High Performance Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) system and without any pretreatment step. -

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE Provincia Di Torino

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE Provincia di Torino Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441 www.comune.villafrancapiemonte.to.it email: [email protected] Prot n. REGIONE PIEMONTE Direzione Programmazione e Statistica Settore Valutazione Progetti e Atti di Programmazione Negoziata Via Lagrange, 24 10123 TORINO e p.c. Al Presidente della PROVINCIA DI CUNEO Corso Nizza, 21 – 12100 CUNEO e p.c. Al Presidente della PROVINCIA DI TORINO Via Maria Vittoria, 12 – 10123 TORINO OGGETTO: Richiesta di finanziamento ex art. 1 del Bando regionale Programmi territoriali integrati per gli anni 2006-2007, approvato con D.G.R. n. 55 - 4877 dell'11 dicembre 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007. Con riferimento all’oggetto, Il sottoscritto Agostino Bottano nato a Pinerolo (Prov. TO) il 18/08/1969, residente in Villafranca Piemonte (Prov. TO), Via Roma, n. 60, telefono 011.9807107, fax 011.9807441, indirizzo e-mail [email protected] , in qualità di Sindaco legale rappresentante di: □ Comune di Villafranca Piemonte, in qualità di Ente capofila, nominato dai soggetti: 1. Comune di Airasca, con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 06.04.2007; 2. Comune di Buriasco, con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 04.04.2007; 3. Comune di Campiglione Fenile, con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 11.04.2007; 4. Comune di Cardè, con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 03.04.2007; 5. Comune di Casalgrasso, con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 03.04.2007; 6. -

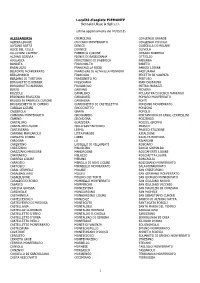

Località Disagiate PIEMONTE Bennato Ulisse & Figli S.R.L

Località disagiate PIEMONTE Bennato Ulisse & figli s.r.l. (ultimo aggiornamento del 07/05/18) ALESSANDRIA CREMOLINO ODALENGO GRANDE ALBERA LIGURE CUCCARO MONFERRATO ODALENGO PICCOLO ALFIANO NATTA DENICE OLBICELLA DI MOLARE ALICE BEL COLLE DERNICE OLIVOLA ALLUVIONI CAMBIO' FABBRICA CURONE ORSARA BORMIDA ALZANO SCRIVIA FIONDI DI BASSIGNANA OTTIGLIO AVOLASCA FOROTONDO DI FABBRICA PADERNA BANDITA FRACONALTO PARETO BASALUZZO FRANCAVILLA BISIO PARODI LIGURE BELFORTE MONFERRATO FRANCHINI DI ALTAVILLA MONFERR PASTURANA BERGAMASCO FRASCARO PECETTO DI VALENZA BERZANO DI TORTONA FRASSINETO PO PERTUSO BORGHETTO D.BORBER FRESONARA PIAN CASTAGNA BORGORATTO ALESSAN FRUGAROLO PIETRA MARAZZI BOSIO GABIANO PIOVERA BOZZOLE GAMALERO POLLASTRA DI BOSCO MARENGO BRIGNANO FRASCATA GARADASSI POMARO MONFERRATO BRUGGI DI FABBRICA CURONE GARBAGNA PONTI BRUSASCHETTO DI CAMINO GIARDINETTO DI CASTELLETTO PONZANO MONFERRATO CABELLA LIGURE GNOCCHETTO PONZONE CALDIROLA GRAVA POPOLO CAMAGNA MONFERRATO GROGNARDO PORTANUOVA DI CASAL CERMELLINI CAMINO GRONDONA POZZENGO CANTALUPO GUAZZORA POZZOL GROPPO CANTALUPO LIGURE ISOLA SANT'ANTONIO PRASCO CANTAVENNA LERMA PRASCO STAZIONE CAPANNE MARCAROLO LITTA PARODI RICALDONE CAPRIATA D'ORBA LOBBI RIVALTA BORMIDA CARDONA LU RIVARONE CARENTINO LUSSELLO DI VILLAPEATI ROBOARO CAREZZANO MALVICINO ROCCA GRIMALDA CAREZZANO MAGGORE MANDROGNE ROCCAFORTE LIGURE CARPENETO MELAZZO ROCCHETTA LIGURE CARREGA LIGURE MERANA RONCAGLIA CARROSIO MERELLA DI NOVI LIGURE ROSIGNANO MONFERRATO CARTOSIO MIRABELLO MONFERRATO SALA MONFERRATO CASAL CERMELLI MOLARE -

Itinerari D'arte in Piemonte E Valle D'aosta

Una APP come CHIAVE ITINERARI D’ARTE IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA UNA APP PER ENTRARE NELLE CHIESE E VIVERE UN’ESPERIENZA DI VISITA CON MUSICHE, LUCI E NARRAZIONE. “Chiese a porte aperte” è una rete di itinerari di arte sacra in Piemonte e Valle d’Aosta, accessibili grazie ad un sistema di apertura e di narrazione automatizzate, tramite smartphone. Architetture antiche e cicli pittorici affrescati, visitabili tutti i giorni dell’anno, si inseriscono nelle scenografie dei diversi paesaggi del territorio. Per la prima volta in Italia una app, “Chiese a porte aperte” sca- ricabile gratuitamente, consente l’ingresso autonomo in chiese e cappelle, aprendo la porta attraverso un QR Code e facendo partire una “voce narrante”, abbinata a un sistema di suoni e luci. Potete scoprire i 28 luoghi, riuniti in sei circuiti territoriali, e tutte le informazioni su: www.cittaecattedrali.it Le chiese sono visitabili tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 ITINERARIO LANGHE E ROERO Monteu Roero Castagnito Sommariva Perno Chiese di confraternite Santa Vittoria e santuari di devozione d’Alba popolare, immersi tra i vigneti di Langhe e Roero, caratterizzate da architetture Serravalle e pitture sorprendenti. Langhe Mombarcaro CAPPELLA DI SAN ROCCO - MOMBARCARO Strada Provinciale, 103 Frazione San Luigi Mombarcaro (CN) CONFRATERNITA DI SAN MICHELE SERRAVALLE LANGHE Piazza Luigi Ravina Serravalle Langhe (CN) CONFRATERNITA DI SAN FRANCESCO SANTA VITTORIA D’ALBA Via Castello, 5 Santa Vittoria d’Alba (CN) SANTUARIO DI N. S. DEL TAVOLETO SOMMARIVA PERNO Strada vicinale del Tavoletto, 1 Sommariva Perno (CN) CONFRATERNITA DI SAN BERNARDINO MONTEU ROERO Via Umberto I Monteu Roero (CN) CONFRATERNITA DI SANTO SPIRITO CASTAGNITO Piazza XI Febbraio Castagnito (CN) ITINERARIO MONREGALESE Piozzo In un territorio ricco di testimonianze di arte sacra, le pareti affrescate rivelano storie di santi e iconografie tutte Mondovì Piazza da scoprire. -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Elenco Dei Comuni Inseriti Nelle Zone Omogenee Della Citta

ELENCO DEI COMUNI INSERITI NELLE ZONE OMOGENEE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO (hp://www.ciametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/ pianificazione-strategica/zone-omogenee) Zona 1 “TORINO” (N. Comuni 1: Torino) Zona 2 “AMT OVEST” (N. Comuni 14: Alpignano, Buigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Piane a, Reano, Rivoli, Rosta, San Gillio, Sangano, Trana, Venaria, Villarbasse) Zona 3 “AMT SUD” (N. Comuni 18: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole P.te, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, Pancalieri, Piossasco, Piobesi Torinese, Rivalta di Torino, Trofarello, Vinovo, Virle Piemonte,Volvera) Zona 4 “AMT NORD” (N. Comuni 7: Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Lein., San Benigno C.se, San Mauro Torinese, Seimo Torinese, Volpiano) Zona 5 “PINEROLESE” (N. Comuni 45: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione 0enile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, 0enestrelle, 0rossasco, Gar igliana, 1nverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernea, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomareo, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roleo, Ror2, Roure, Sal a di Pinerolo, San Germano C.se, San Pietro Val Lemina, San Secondo di P., Scalenghe, Torre Pellice, 3sseau4, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa) Zona 6 “VALLI SUSA E SANGONE” (N. Comuni 40: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bru olo, Bussoleno, Caprie, Caselee, Cesana T.se, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coa e, Condove, E4illes, Giaglione, Giaveno, Gravere, Maie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oul4, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant7Ambrogio di Torino, Sant7Antonino di Susa, Sau e di Cesana, Sau e d7Oul4, Sestriere, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villarfocchiardo) Zona 7 “CIRIACESE - VALLI DI LANZO” (N. -

Il Vademecum Per Il Pescatore

Versione aggiornata al 30/06/2021 (ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati appena disponibili) SOMMARIO SOMMARIO............................................................................................2 FONTI NORMATIVE.................................................................................3 CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE.............................................................4 PRINCIPALI MODALITÀ VIETATE IN TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI.............5 ACQUE SALMONICOLE............................................................................6 DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA (D.D.E.P.)................................8 ALTRE ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DIRITTI O CONCESSIONI...........11 ACQUE DATE IN CONCESSIONE PER PESCA TURISTICA E NO-KILL............12 CONSEGUIMENTO E RINNOVO DELLA LICENZA DI PESCA..........................13 ORARI................................................................................................16 POSTO DI PESCA E DISTANZA DEGLI ATTREZZI.......................................16 ATTREZZI E MODALITÀ DI PESCA...........................................................16 SPECIE, PERIODI CHIUSURA, MISURE MINIME, LIMITI GIORNALIERI DI CATTURA PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO..................................................................17 SPECIE DI FAUNA ACQUATICA PER LE QUALI VIGE IL DIVIETO DI PESCA....23 SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO (ALLEGATO “C” DPGR -

Dipartimenti Di Prevenzione Delle ASL Della Regione Piemonte Ambito Territoriale (Comuni)

Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Regione Piemonte Ambito territoriale (comuni) 1 ASL Ambito territoriale ASL Città di Torino Torino Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Grugliasco, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Oulx, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant’ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villarbasse, Volvera, Alpignano, Druento, ASL TO3 Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale, Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte. Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2018

Ufficio del territorio di TORINO Data: 19/02/2019 Ora: 12.04.08 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2018 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 VAL LOCANA E SOANA MONTAGNA DEL CANAVESE Comuni di: ALPETTE, VALPRATO SOANA, CANISCHIO, CERESOLE Comuni di: ANDRATE, BORGIALLO, BROSSO, CAREMA, REALE, FRASSINETTO, INGRIA, LOCANA, NOASCA, PONT CASTELNUOVO NIGRA, CHIESANUOVA, CINTANO, COLLERETTO CANAVESE, PRATIGLIONE, RIBORDONE, RONCO CANAVESE, CASTELNUOVO, ISSIGLIO, MEUGLIANO, NOMAGLIO, SPARONE QUINCINETTO, RUEGLIO, SETTIMO VITTONE, TAVAGNASCO, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, VICO CANAVESE COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 1991,00 1991,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 4910,00 6767,00 BOSCO MISTO 2656,00 2656,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 3319,00 4380,00 INCOLTO PRODUTTIVO 331,00 331,00 ORTO 23426,00 ORTO IRRIGUO 28111,00 PASCOLO 597,00 597,00 PASCOLO ARBORATO 2656,00 PASCOLO CESPUGLIATO 664,00 664,00 PRATO 11017,00 SI SI 11017,00 SI SI PRATO ARBORATO 11017,00 11017,00 PRATO IRRIGUO 13803,00 13803,00 Pagina: 1 di 21 Ufficio del territorio di TORINO Data: 19/02/2019 Ora: 12.04.08 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2018 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 VAL LOCANA E SOANA MONTAGNA DEL CANAVESE Comuni di: ALPETTE, VALPRATO SOANA, CANISCHIO, CERESOLE Comuni di: ANDRATE, BORGIALLO, BROSSO, CAREMA, REALE, FRASSINETTO, INGRIA, LOCANA, NOASCA, PONT CASTELNUOVO NIGRA, CHIESANUOVA, CINTANO, COLLERETTO CANAVESE, PRATIGLIONE, RIBORDONE, RONCO CANAVESE, CASTELNUOVO, ISSIGLIO, MEUGLIANO, NOMAGLIO, SPARONE QUINCINETTO, RUEGLIO, SETTIMO VITTONE, TAVAGNASCO, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, VICO CANAVESE COLTURA Valore Sup. -

1. Individuazione Delle Zone Sismiche Su Base Comunale 1.1

1. Individuazione delle zone sismiche su base comunale 1.1. Zona sismica 3S Comprende 44 comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. PROVINCIA DI TORINO 1. Angrogna 11. Garzigliana 21. Pinasca 31. Salza di Pinerolo 2. Bibiana 12. Giaveno 22. Pinerolo 32. San Germano Chisone 3. Bobbio Pellice 13. Inverso Pinasca 23. Pomaretto 33. San Pietro Val Lemina 4. Bricherasio 14. Luserna S. Giovanni 24. Porte 34. San Secondo di Pinerolo 5. Campiglione-Fenile 15. Lusernetta 25. Prali 35. Sant'Antonino di Susa 6. Cantalupa 16. Macello 26. Pramollo 36. Torre Pellice 7. Coazze 17. Massello 27. Prarostino 37. Usseaux 8. Cumiana 18. Osasco 28. Roletto 38. Villar Focchiardo 9. Fenestrelle 19. Perosa Argentina 29. Rora' 39. Villar Pellice 10. Frossasco 20. Perrero 30. Roure 40. Villar Perosa PROVINCIA DI CUNEO PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 1. Bagnolo Piemonte 1. Baceno 2. Limone Piemonte 2. Crodo 1.2. Zona sismica 3 Comprende 365 comuni, di cui 115 in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Asti, 133 in provincia di Cuneo, 86 in provincia di Torino, 27 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola e 1 in provincia di Vercelli. PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1. Acqui Terme 31. Cassinelle 61. Momperone 91. Rocchetta Ligure 2. Albera Ligure 32. Castellania 62. Mongiardino Ligure 92. Sale 3. ALESSANDRIA 33. Castellar Guidobono 63. Monleale 93. San Cristoforo 4. Alice Bel Colle 34. Castellazzo Bormida 64. Montacuto 94. San Sebastiano Curone 5. Alluvioni Cambio' 35. Castelletto d'Orba 65. Montaldeo 95. Sant'Agata Fossili 6. -

ELENCO REGIONALE DEI COMUNI TURISTICI DEL PIEMONTE (N

ELENCO REGIONALE DEI COMUNI TURISTICI DEL PIEMONTE (n. 430) RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. N. 14/2016 ANNO 2020 PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1) ACQUI TERME 2) ALESSANDRIA 3) ALFIANO NATTA 4) ALICE BEL COLLE 5) ALLUVIONI PIOVERA 6) ARQUATA SCRIVIA 7) CAMINO 8) CAPRIATA D’ORBA 9) CARPENETO 10) CARREGA LIGURE 11) CASALE MONFERRATO 12) CASSINE 13) CASTELLETTO D’ORBA 14) CELLA MONTE 15) CONIOLO 16) CONZANO 17) CREMOLINO 18) FABBRICA CURONE 19) GAVI 20) MASIO 21) MIRABELLO MONFERRATO 22) MOLARE 23) MORNESE 24) MORSASCO 25) NOVI LIGURE 26) OCCIMIANO 27) OVADA 28) OZZANO MONFERRATO 29) PARODI LIGURE 30) PASTURANA 31) PONZANO MONFERRATO 32) QUARGNENTO 33) RICALDONE 1 34) RIVALTA BORMIDA 35) ROCCA GRIMALDA 36) ROSIGNANO MONFERRATO 37) SAN CRISTOFORO 38) SAN SALVATORE MONFERRATO 39) SAN SEBASTIANO CURONE 40) SERRALUNGA DI CREA 41) SILVANO D’ORBA 42) SOLONGHELLO 43) SPIGNO MONFERRATO 44) TAGLIOLO MONFERRATO 45) TERRUGGIA 46) TERZO 47) TORTONA 48) TRISOBBIO 49) VALENZA 50) VIGNALE MONFERRATO 51) VIGNOLE BORBERA 52) VILLANOVA MONFERRATO 53) VOLTAGGIO PROVINCIA DI ASTI 1) AGLIANO TERME 2) ALBUGNANO 3) ANTIGNANO 4) ASTI 5) BALDICHIERI D’ASTI 6) BELVEGLIO 7) CALLIANO 8) CALOSSO 9) CANELLI 10) CAPRIGLIO 11) CASTAGNOLE DELLE LANZE 12) CASTAGNOLE MONFERRATO 13) CASTELL’ALFERO 14) CASTELNUOVO BELBO 15) CASTELNUOVO CALCEA 16) CASTELNUOVO DON BOSCO 17) CELLARENGO 18) CISTERNA D’ASTI 19) COCCONATO 2 20) COSTIGLIOLE D’ASTI 21) FERRERE 22) GRAZZANO BADOGLIO 23) ISOLA D’ASTI 24) MOASCA 25) MOMBALDONE 26) MOMBARUZZO 27) MONASTERO BORMIDA 28) MONCALVO -

Provincia Di TORINO Al 17-11-2014

Provincia di Torino 2014 Gli Artigiani dell’ Eccellenza del Piemonte PROVINCIA DI TORINO Provincia di TORINO QUAGLIA VITTORIO Via Monsignor Reynaud, 24 - 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) Tel: 011/9800696 - Fax 011/9808010 Alimentare CASEARIO [email protected] Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, Processo CASEIFICIO GARDA di ZUFFO SILVANA & ZANETTO di stagionatura LUISA Comparti: Formaggi freschi, formaggi stagionati Via Vittorio Emanuele, 48 - 10010 ALBIANO D'IVREA (TO) L’azienda affina e stagiona da 4 generazioni di formaggi DOP Tel: 0125/59666 - Fax 0125/590177 piemontesi: Bra, Raschera, Castelmagno, Toma piemontese. [email protected] Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione Comparti: Formaggi stagionati Autentiche prelibatezze sono la Toma alle erbe, la Toma al Alimentare CIOCCOLATO, peperoncino e la Toma grassa e semigrassa. CARAMELLE, TORRONE CASEIFICIO QUARANTA di ROBERTO E MILENA QUARANTA UGETTI FRANCO Vicolo San Martino, 14 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO) Via Medail, 80 - 10052 BARDONECCHIA (TO) Tel: 011/9090108 011/9091104 - Fax 011/9055316 Tel: 0122/99036 - Fax 0122/99036 [email protected] [email protected] www.caseificioquaranta.it Comparti: Cioccolato Via Bocca, 26 - 10040 Rivalta di Torino (TO) Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2005) Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, Processo Bardonecchiesi alla mandorla, alla nocciola, al genepy, al rum di stagionatura e ai marrons glacès. Cioccolatini che recano in superficie la Comparti: Ricotte, burro, formaggi freschi, formaggi stagionati “B” di Bardonecchia, ripieni di gelatina, frutti di bosco e Il caseificio produce da cinque generazioni (da 150 anni) il cremino di nocciola. Praline ai frutti di montagna. Tomino di Rivalta. Si segnalano inoltre la ricotta, le Tomette rustiche, la Toma DOP piemontese.