SCHULPROGRAMM Albert-Schweitzer-Schule Lauenau

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

RSO Linie 31 Buchholz

Busverkehr Linie 31 Buchholz --> Heeßen --> Luhden --> Barksen (Bad Eilsen ) --> Bückeburg, Stadtkirche und Bahnhof Buchholz- Bückeburg gültig ab 01.12.2017 Verkehrstage Montag - Freitag Fußnoten S S S SSSS S Fahrtnummer 56 133 58 59 60 61 134 136 142 64 139 89 140 67 Besonderheiten Anschluß Anschluß Anschluß Anschluß Anschluß Mo-Do Anschluß Helpsen Klinikum Klinikum GS HE GS HE GS HE Klinikum Klinikum Klinikum Buchholz, Kaufhaus Behling / Neue Str. 06:52 07:44 08:52 10:52 14:03 14:52 16:55 Anschluß 17:55 Buchholz, Waldstr. 06:53 07:45 08:54 10:54 14:04 14:54 16:55 Obernkirchen 17:55 Buchholz, Kaufhaus Behling / Neue Str. 06:54 07:46 08:55 10:55 14:05 14:55 16:56 17:56 Buchholz, Bahnhofstr., Unterdorf 06:55 07:47 08:56 10:56 14:06 14:56 16:57 17:57 Heeßen, Siedlung 06:56 07:48 08:57 10:57 14:07 14:57 16:58 17:58 Heeßen, Krug 06:57 07:50 08:58 10:58 14:08 14:58 16:59 17:59 Heeßen, Grundschule | 07:55 08:50 10:50 11:40 12:50 13:35 | 14:50 | | | Klein Eilsen 07:00 | 07:57 08:59 10:59 12:00 A 13:10 A 13:55 A 14:09 14:59 16:59 16:02 17:59 Luhden, Einmündung K8/B83 | | | | | 12:01 A 13:11 A 13:56 A || | | | Luhden, Nord-Süd-Str. 07:01 | 08:00 09:01 11:01 12:02 A 13:12 A 13:57 A 14:13 15:01 17:01 16:04 18:01 Luhden, Denkmal 07:02 | 08:01 09:02 11:02 12:04 A 13:13 A 13:58 A 14:14 15:02 17:02 16:05 18:02 Luhden, Busse 07:03 | 08:02 09:03 11:03 12:05 A 13:14 A 13:59 A 14:15 15:03 17:03 16:06 18:03 Schermbeck, Röse 07:04 | 08:03 09:04 11:04 12:06 A 13:15 A 14:00 A 14:16 15:04 17:04 16:07 18:04 Schermbeck, Brüggemann 07:05 | 08:04 09:05 11:05 12:07 -

Um-Maps---G.Pdf

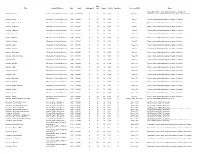

Map Title Author/Publisher Date Scale Catalogued Case Drawer Folder Condition Series or I.D.# Notes Topography, towns, roads, political boundaries for parts of Gabon - Libreville Service Géographique de L'Armée 1935 1:1,000,000 N 35 10 G1-A F One sheet Cameroon, Gabon, all of Equatorial Guinea, Sao Tomé & Principe Gambia - Jinnak Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 1 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - N'Dungu Kebbe Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 2 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - No Kunda Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 4 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Farafenni Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 5 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Kau-Ur Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 6 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Bulgurk Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 6 A Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Kudang Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 7 Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Fass Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 7 A Towns, roads, political boundaries for parts of Gambia Gambia - Kuntaur Directorate of Colonial Surveys 1948 1:50,000 N 35 10 G1-B G Sheet 8 Towns, roads, political -

Informationen 2021

Samtgemeinde Eilsen IInnffoorrmmaattiioonneenn 22002211 Bad Eilsen, im Januar 2021 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Ihnen - verbunden mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2021 - einen Überblick über die wichtigsten gemeindlichen Abgaben, die ab 01.01.2021 eingetretenen Veränderungen, die gesetzlichen Bestimmungen und Dienstleistungen, sowie einige allgemeine Informationen geben. WASSER- UND KANALGEBÜHREN, GAS Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe, An der Gasanstalt 6, 31675 Bückeburg, Tel.-Nr. 05722-28070, versorgen die Samtgemeinde Eilsen mit Wasser und Gas. Die Kanalgebühren werden von der Samtgemeinde Eilsen nach dem Frischwasserverbrauch berechnet. MÜLLABFUHR Die Müllabfuhr sowie auch die Gebührenerhebung werden von der Abfallwirtschafts-Gesellschaft Landkreis Schaumburg mbH (AWS), 31655 Stadthagen, Obere Wallstr. 3, Tel.: 05721/9705-0 durchgeführt. Die Abfuhr erfolgt wie bisher freitags, bei vorangegangenen Feiertagen verschiebt sie sich auf samstags. Nähere Informationen hierzu können dem Abfallwegweiser der AWS entnommen werden. GRÜNABFÄLLE Die Samtgemeinde Eilsen betreibt an der Straße „Im Wiesengrund“ in Heeßen eine Kompostanlage für Grüngut, Baum- und Strauchschnitt. 01.03. – 31.10. freitags von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 01.11. – 30.11. samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 01.12. – 28.02. jeden ersten Samstag im Monat von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Fällt der erste Samstag im Monat auf einen Feiertag, öffnet die Anlage am folgenden Samstag. Die Kompostanlage steht allen Einwohnern/innen der Samtgemeinde Eilsen zur Verfügung, die im Bereich der Samtgemeinde ein Grundstück bewirtschaften. Die Annahme des Grüngutes sowie des Baum- und Strauchschnittes erfolgt nur unter Vorlage eines geeigneten Ausweispapiers, aus dem der augenblickliche Wohnort erkenntlich ist (Personalausweis oder Reisepass). -

Hauptsatzung Der Samtgemeinde Eilsen

Hauptsatzung der Samtgemeinde Eilsen Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2011 (Nds. GVBl. 353), hat der Rat der Samtgemeinde Eilsen in seiner Sitzung am 22.03.2012 folgende Hauptsatzung beschlossen: § 1 Bezeichnung, Name, Aufgaben (1) Die Samtgemeinde führt den Namen „Samtgemeinde Eilsen“. (2) Die Samtgemeinde hat ihren Verwaltungssitz in der Gemeinde Bad Eilsen. (3) Mitglieder der Samtgemeinde sind die Gemeinden Ahnsen, Bad Eilsen, Buchholz, Heeßen und Luhden. (4) Über die in § 98 Abs. 1 Satz 1 NKomVG aufgeführten Aufgaben hinaus erfüllt die Samtgemeinde folgende Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, die ihr nach § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG von allen Mitgliedsgemeinden übertragen sind: 1. Errichtung und Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen, die für das ge- samte Gebiet der Samtgemeinde Bedeutung haben, 2. Durchführung der von den Mitgliedsgemeinden beschlossenen Erschlie- ßungsmaßnahmen nach dem Baugesetz, 3. Gewerbeansiedlung und Wirtschaftsförderung; im Bereich der Tourismus- förderung hat die Samtgemeinde die Aufgabe der Koordinierung und der Planung über den Bereich der Samtgemeinde hinaus, 4. die Aufgaben im Flurbereinigungsverfahren, 5. die Samtgemeinde wirkt auf einheitliche Hebesätze in den Mitgliedsgemeinden hin, 6. die Samtgemeinde hält die Obdachlosenunterkünfte bereit, 7. die Ausarbeitung der Bebauungspläne. (5) Die Samtgemeinde übernimmt die Mitgliedschaftsrechte und Aufgaben von den Mitgliedsgemeinden in einem Wasser- und Bodenverband. § 2 Wappen, Dienstsiegel (1) Das Wappen der Samtgemeinde ist das Wappen der Mitgliedsgemeinde Bad Eilsen. 1 (2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Samtgemeinde Eilsen Landkreis Schaumburg“. § 3 Ratszuständigkeit Der Beschlussfassung des Rates bedürfen a) Rechtsgeschäfte i.S.d. -

Landkreis Schaumburg Größe

Fortschreibung Nahverkehrsplans Landkreis Schaumburg zum 01.01.2020 1 Landkreis Schaumburg Fortschreibung des Nahverkehrsplans zum 01.01.2020 Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 2 Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Schaumburg zum 01.01.2020 Impressum Auftraggeber Landkreis Schaumburg Amt für Wirtschaftsförderung, Regionalplanung, Öffentlichen Personennahverkehr Jahnstraße 20 31655 Stadthagen Auftragnehmer Planersocietät – Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation Dr.-Ing. Frehn, Steinberg Partnerschaft, Stadt- und Verkehrsplaner Gutenbergstr. 34 44139 Dortmund Telefon: 0231/58 96 96 - 0 Fax: 0231/58 96 96 - 18 [email protected] www.planersocietaet.de Bearbeitung der Entwurfsfassung für die formale Beteiligung Dipl.-Ing. Gernot Steinberg (Geschäftsführung) M. Sc. Rolf Alexander (Projektleitung) B. Sc. Julia Berendsen Bearbeitung der Endfassung gemäß Abwägungen in der Synopse Knut Utech, Landkreis Schaumburg Stadthagen, Dezember 2019 Bei allen planerischen Projekten gilt es, die unterschiedlichen Sichtweisen und Lebenssituationen von Frauen und Männern zu berücksichtigen. In der Wortwahl des Gutachtens werden deshalb geschlechtsneutrale Formulierungen bevorzugt oder beide Geschlechter gleichberechtigt erwähnt. Wo dies aus Gründen der Lesbarkeit unterbleibt, sind ausdrücklich beide Geschlechter angesprochen. Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation Fortschreibung Nahverkehrsplans Landkreis Schaumburg zum 01.01.2020 3 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................. -

Landkreis Schaumburg) Für Inhaberinnen Und Inhaber Der Länderübergreifenden Ehrenamtskarte Niedersachsen Und Bremen

Liste der Vergünstigungen (Landkreis Schaumburg) für Inhaberinnen und Inhaber der länderübergreifenden Ehrenamtskarte Niedersachsen und Bremen Ort Vergünstigung 1 Gemeinde Apelern 3% Rabatt Reinsdorfer Weinscheune 3% Rabatt auf alle Artikel. Elke Herger Tel.: (05722) 27187, Internet: www.wein-spiel.com Rackenurt 7 31552 Apelern 2 Gemeinde Auetal Ermäßigter Eintritt Freibad Rolfshagen Eintritt zum Tarif für Jugendliche Horstsiek 11 Internet: www.auetal.de 31749 Auetal 3 Gemeinde Auetal 5% Rabatt Getränke Damke GmbH 5% Rabatt auf alles (ausgenommen: Spirituosen, Tabakwaren, Pfand und Gutscheine) Rehrener Str. 43 Tel.: 05752 929523, E-Mail: [email protected], Internet: www.getraenke-damke.de/ 31749 Auetal 4 Gemeinde Bad Eilsen 10% Rabatt Di Noto Optic und Hörakustik GmbH 10% Rabatt auf unser gesamtes Sortiment (Ausnahme: Hörsysteme) Bahnhofstr. 1 Tel.: 05722 98 10 30, E-Mail: [email protected], Internet: https://www.dinoto-a...smetik.de/ 31707 Bad Eilsen 5 Gemeinde Bad Eilsen 10 x kostenlose Nutzung Rehazentrum Bad Eilsen 10 x kostenlose Nutzung des Hallenbades des Reha Zentrums. Brunnenpromenade 2 Chip dafür ist erhältlich an der Rezeption des Rehazentrums. 31707 Bad Eilsen Tel.: (05722) 887-0, E-Mail: [email protected], Internet: www.rehazentrum-bad-eilsen.de 6 Stadt Bad Nenndorf 10% Rabatt Autohaus Schweer GmbH Rabatt von 10% auf Werkstattleistungen Stadthagener Str. 1a (ausgenommen Räder wechseln und Hauptuntersuchungen). 31542 Bad Nenndorf Tel.: (05723) 2221, Internet: www.autohaus-schweer.de 7 Stadt Bad Nenndorf 100% Ermäßigung Bürgerbus Bad Nenndorf e.V. Kostenlose Fahrten im Bad Nenndorfer Bürgerbus Rodenberger Allee 13 Internet: www.buergerbus-badnenndorf.de 31542 Bad Nenndorf 8 Stadt Bad Nenndorf 100% Ermäßigung Curanum Residenz Bad Nenndorf, 3 x kostenlose Teilnahme am "Gedächtnistraining". -

Radkarte Schaumburger Land

Fürstenroute Auf den Spuren Schlösser und Herrensitze von Wilhelm Busch Strecke: Steinhude – Bückeburg – Minden Strecke: Wiedensahl – Klanhorst – Neuenknick – Strecke: Bückeburg – Bad Eilsen – Rinteln – Möllen- Länge: 53 km Seelhorst – Wiedensahl beck – Exten – Schaumburg – Bückeburg Beschaffenheit: überwiegend Wald- bzw. Kanalwege sowie Länge: Rundtour über 26,5 km Länge: Rundtour über 87 km Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr Beschaffenheit: überwiegend Waldwege sowie Nebenstraßen Tipp: Durch die Vielzahl der Besichtigungsmög- Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo mit wenig Autoverkehr lichkeiten und der Distanz empfiehlt es sich, Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo eine Übernachtung in Rinteln mit einzuplanen. 1. Tag: Bückeburg – Röcke – Arensburg – Rinteln – Möllenbeck – Rinteln ca. 49 km Das Schaumburger Land ist eine Der Name Fürstenroute ist zurückzuführen auf den Fürsten- Am 15. April 1832 wurde der Maler, Autor und Bildergeschichten- 2. Tag: Rinteln – Schaumburg – Arensburg – weg (auch Landwehrallee) im Schaumburger Wald. Im Verlauf zeichner Wilhelm Busch in diesem Dorf geboren, das zeit- Bückeburg ca. 38 km Landschaft, die zum Radwandern dieses Weges stößt man immer wieder auf die Spuren der lebens für ihn von großer Bedeutung war. Nur von einigen Beschaffenheit: überwiegend Radwege, Wirtschaftswege Grafen und Fürsten des Schaumburger Landes. So hingen auch Reisen unterbrochen, verbrachte Wilhelm Busch den größten und Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr wie geschaffen ist, wichtige Lebensabschnitte des Grafen Wilhelm zu Schaumburg- Teil seines Lebens in dieser reizvollen Region. Fast alle seiner Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo Lippe und seine letzte Ruhestätte mit dem Verlauf des Fürsten- berühmten Bildergeschichten sind hier entstanden, aber auch … denn hier kommt ein jeder Radler auf seine Kosten. Flache weges zusammen. Wir haben ihn ausgewählt, um Ihnen den zahlreiche Ölgemälde und Handzeichnungen nach Motiven bis leicht hügelige Landstriche laden sowohl den sportlich Fürstenweg näher vorzustellen. -

Inhaltsverzeichnis Amtsblatt 2015

Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inhaltsverzeichnis 2015 Stichwort Einsender Nr./Seite Abfallbilanz Landkreis Schaumburg 6/74 AWS 6/86 AWS 6/87 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Lindhorst 8/119 (Satzungen, Gebühren) Samtgemeinde Lindhorst 10/138 Stadt Stadthagen 13/160 Samtgemeinde Nienstädt 13/166 Allgemeine Vorschrift ÖPNV Landkreis Schaumburg 6/75 Asylbewerberleistungsgesetz Landkreis Schaumburg 10/136 Aufwandsentschädigung § 138 NKomVG Landkreis Schaumburg 3/40 Samtgemeinde Nienstädt 11/142 Bebauungspläne Stadt Stadthagen / Nr. 40 2/22 Stadt Stadthagen / Nr. 66 2/23 Stadt Rodenberg / Nr. 23 2/35 Stadt Rinteln / Nr. 80 3/41 Gemeinde Luhden / Nr. 18 3/45 Gemeinde Luhden / Nr. 19 3/46 Gemeinde Meerbeck / Nr. 1 3/55 Gemeinde Niedernwöhren / Nr. 16 3/55 Gemeinde Niedernwöhren / Nr. 6a 3/56 Gemeinde Luhden / Nr. 24 5/67 Stadt Rodenberg / Nr. 15a 5/71 Gemeinde Nienstädt / Nr. 6 6/85 Gemeinde Apelern / Nr. 26 6/85 Gemeinde Apelern / Nr. 27 6/86 Gemeinde Nienstädt / Nr. 6 7/101 Gemeinde Seggebruch / Nr. 9 7/102 Gemeinde Luhden / Nr. 23 8/114 Gemeinde Lauenhagen / Nr. 14 8/121 Gemeinde Niedernwöhren / Nr. 20 8/121 Flecken Hagenburg / Nr. 35 8/124 Gemeinde Haste / Nr. 17 12/149 Flecken Wiedensahl / Nr. 4 12/150 Flecken Wiedensahl / Nr. 5 12/150 Gemeinde Pohle / Nr. 1 12/151 Stadt Sachsenhagen / Nr. 15 12/154 Beförderungsentgelte/-bedingungen Landkreis Schaumburg 2/21 für Kraftdroschken Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhaus -

Inhaltsverzeichnis Amtsblatt 2019

Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inhaltsverzeichnis 2019 Stichwort Einsender Nr./Seite Abfallbilanz AWS 5/79 Ablösungssatzung Stadt Bückeburg 11/126 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Eilsen 6/81 (Satzungen, Gebühren) Stadt Stadthagen 7/92 Samtgemeinde Lindhorst 9/108 Samtgemeinde Lindhorst 9/114 Samtgemeinde Sachsenhagen 11/131 Samtgemeinde Lindhorst 12/136 Stadt Bückeburg (2x) 13/142 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/146 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/152 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/156 Samtgemeinde Nienstädt 13/158 Aufwandsentschädigungen / Stadt Bückeburg – Berichtigung 3/24 Auslagenersatz Samtgemeinde Nienstädt 3/29 Gemeinde Auhagen 3/34 Stadt Rinteln 5/61 Gemeinde Auhagen - Berichtigung 8/106 Samtgemeinde Nienstädt 11/128 Aufwandsentschädigung § 138 NKomVG Samtgemeinde Nienstädt 11/131 Bebauungsplan Stadt Bückeburg / 2x "RegioPort" 1/4 Gemeinde Lauenhagen / Nr. 11 1/4 Flecken Lauenau / Nr. 55 1/7 Flecken Lauenau / Nr. 48 1/7 Gemeinde Auhagen / Nr. 15 1/8 Flecken Lauenau / Nr. 29A 2/19 Stadt Stadthagen / Nr. 3A 3/25 Gemeinde Lindhorst / Nr. 19 3/27 Stadt Stadthagen / Nr. 103 4/43 Gemeinde Buchholz / Nr. 5 4/46 Gemeinde Haste / Nr. 28 4/49 Gemeinde Lüdersfeld / Nr. 11 5/68 Gemeinde Messenkamp / Nr. 8 5/73 Flecken Lauenau / Nr. 38 6/83 Flecken Lauenau / Nr. 34 6/84 Gemeinde Pohle / Nr. 11 7/95 Stadt Sachsenhagen / Nr. 14 7/96 Stadt Bückeburg / Nr. 88+91+4a 8/102 Stadt Rinteln / Nr. 11 8/103 Stadt Stadthagen / Nr. 101 9/108 Gemeinde Meerbeck / Nr. 29 12/136 Gemeinde Niedernwöhren / Nr. 22 12/136 Stadt Rodenberg / Nr. 33 12/139 Gemeinde Hülsede / Nr. 13 13/159 1 Behinderten(-und Senioren)beirat Stadt Bückeburg 8/101 (s. -

Busverkehr Bad Eilsener Kleinbahn GS Heeßen - Bad Eilsen – Ahnsen – KLINIKUM SCHAUMBURG - Bergdorf – Bückeburg, Stadtkirche – Bückeburg, Bahnhof

Busverkehr Bad Eilsener Kleinbahn GS Heeßen - Bad Eilsen – Ahnsen – KLINIKUM SCHAUMBURG - Bergdorf – Bückeburg, Stadtkirche – Bückeburg, Bahnhof gültig ab 02.10.2017 Verkehrstage Montag - Freitag S S S S S S S Fahrtnummer 995 249 220 221 261 222 262 223 264 265 266 267 996 225 226 997 269 998 227 229 999 Mo-Do ALF C C GS He BO GS He BO GS He ALF ALF WE ALF ALF Besonderheiten BO BU/LU BU/LU BU/LU BU/LU BU/LU Heeßen, Grundschule 11:40 12:50 13:35 Bad Eilsen, Friedhof | | | 16:03 Busverbindung aus Richtung Rinteln 07:58 09:08 10:37 | | | 13:43 13:43 15:28 16:45 Bad Eilsen, Bahnhof 07:00 08:00 09:14 10:14 11:14 | 12:14 | | 14:14 15:14 | 16:14 17:14 18:14 Bad Eilsen, Rathaus 07:01 08:01 09:15 10:15 11:15 11:45 A 12:15 12:55 A 13:40 A 14:15 15:15 16:02 16:15 17:15 18:15 Bad Eilsen, Kurhausbahnhof 07:02 08:02 09:16 10:16 11:16 11:46 A 12:16 12:56 A 13:41 A 14:16 15:16 16:01 16:16 17:16 18:16 Ahnsen, Wilhelmshöhe 07:03 08:03 09:17 10:17 11:17 11:47 A 12:17 12:57 A 13:42 A 14:17 15:17 16:00 16:17 17:17 18:17 Ahnsen, Schmiede 07:04 08:04 09:18 10:18 11:18 11:48 A 12:18 | 12:58 A | 13:43 A 14:18 15:18 | 16:18 17:18 18:18 Ahnsen, Theodor Heuss Str. -

04 LSG Verordnung Harrl

Verordnung zum Schutz des Landschaftsteiles „Harrl“ in den Gemeinden Ahnsen, Bad Eilsen, Luhden und Stadt Bückeburg, Landkreis Schaumburg Präambel Aufgrund der §§ 26 und 30 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 11. April 1994 (Nds. GVBl. S. 155; berichtigt Nds. GVBl. S. 267), zuletzt geändert durch Ge- setz vom 05. November 2004 (Nds. GVBl., S. 417) in Verbindung mit § 36 (1) der Nds. Landkreisordnung in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 365), zuletzt geän- dert durch Gesetz vom 16. Dezember 2004 (Nds. GVBl., S. 640) hat der Kreistag des Land- kreises Schaumburg in seiner Sitzung am 05.07.2005 folgende Verordnung beschlossen: § 1 Landschaftsschutzgebiet (1) Der innerhalb der in Absatz 2 festgelegten Umgrenzung liegende Landschaftsteil in den Gemeinden Ahnsen, Bad Eilsen, Luhden und der Stadt Bückeburg wird mit dem In- KraftTreten dieser Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. (2) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca. 380 ha. Die Grenze des Schutzge- bietes ist in der mitveröffentlichten Karte im Maßstab 1: 10.000 dargestellt. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung; sie ist der Verordnung als Anlage beigefügt. § 2 Charakter und Schutzzweck (1) Das Landschaftsschutzgebiet „Harrl“ liegt in der naturräumlichen Region des Weser- und Leineberglandes und wird dort der naturräumlichen Haupteinheit „Kalenberger Bergland“ und der Untereinheit „Bückeberge“ zugeordnet. Es umfasst im wesentlichen den Höhen- zug des Harrl, eine Schichtstufe mit einem steil abfallenden Südhang und einer flacher ausgebildeten Nordabdachung, die sich bis zu einer Höhe von bis zu 213 m über NN er- hebt und den Nordrand der Mittelgebirgsschwelle bildet. Das Gebiet wird größtenteils von Wald bedeckt, der die oberen Hanglagen des Harrl einnimmt. -

Amtsblatt Für Den Landkreis Schaumburg

Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ausgegeben in Stadthagen am 29.04.2005 Nr. 5/2005 Inhaltsverzeichnis: Seite A Bekanntmachungen des Landkreises Schaumburg Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung des Landschaftsteiles „Schaumburger Wald“ in den Samtgemeinden Sachsenhagen, Niedernwöhren und Nienstädt sowie der Stadt Bückeburg, Landkreis Schaumburg 56 Öffentliche Bekanntmachung; Feststellung gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umwelt- verträglichkeitsprüfung 57 B Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Rechtsverordnung über die Öffnung der Bückeburger Geschäfte 57 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Obernkirchen 58 Satzung über die Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren der Stadt Obernkirchen 58 1. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung – StrRS – (St. Obk.) 58 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung - StrRGS - (St. Obk.) 58 Bauleitplanung der Stadt Rinteln; 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rinteln 59 Bauleitplanung der Stadt Rinteln; Bebauungsplan Nr. 67 A „Westliche Braasstraße“, OT Rinteln, mit Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 67 „Westliche Braasstraße“ 59 Bauleitplanung der Stadt Rinteln; 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rinteln 59 Bauleitplanung der Stadt Rinteln; Bebauungsplan Nr. 17 „Im Obernfeld“, OT Exten, mit örtlicher Bauvorschrift über die Gestaltung 60 Bauleitplanung der Stadt Rinteln; 10. Änderung