Santo Stefano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tuscany Flavors

Admire land of gently rolling hills, olives groves, wheat fields, vineyards, Discover flavors of Tuscany - land of undulating landscape, cypresses trees and idyllic estates, and be impressed by incredible treasures rich history and countless art jewels of art and culture in Florence, Siena, Montalcino and other places. 1. DAY Chianti Hills - Montaione After landing in Florence, we enter directly into the hilly landscape of Tuscany and after a short drive we reach our idyllic hotel near Montaione , a quiet little town with a delightfully maintained centre. The rest of the day is free for you to get acquainted with the resort. 2. DAY Highlights of Florence Today we will visit Florence, residence of Medici family during medieval time, to discover its countless treasures such as the Basilica Santa Maria Novella, Complex of Santa Maria del Fiore, Piazza del Duomo, the cathedral Santa Maria del Fiore, the Baptistry of San Giovanni, and Giotto's bell tower. Later drive up the other side of the River Arno to Piazzale Michelangelo to admire Florence magical skyline from above. The church of San Miniato al Monte is just a few steps further up the square. A leisurely stroll through the park down to the Flight trip – price incl. local transport Arno and back to the hotel ends the day. Price from 1.689€ 3. DAY Chianti - wine tasting in Castello di Meleto You enter the heart of the wine region and start a walk in Greve in GENERAL INFO Chianti. Time and time again, beautiful photographs are on your display. In the midst of this fantastic landscape, we reach Castello di ACCOMMODATION EXAMPLES Volpaia, which dates back to the early Middle Ages. -

Empoli Castelfiorentino Certaldo Gambassi Terme

Stampato ORA 33 I 31 Orario invernale in vigore dal 16 settembre 2019 al 10 giugno 2020 Revisione 01/2019 Il servizio è sospeso nei seguenti giorni: 25 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e 1 maggio Corse esercite da BUSITALIA I giorni di scuola sono quelli previsti della delibera RT nr. 288 del 27/03/2017 EMPOLI ● CASTELFIORENTINO ● CERTALDO ● GAMBASSI TERME ● MONTAIONE Lunedì - Sabato L-S 6 L-S L L-NS 6 L 6 L 6 L-S-F-& EMPOLI Via Bonistallo 13:05 13:55 EMPOLI Autostazione 07:12 07:35 07:40 07:50 08:40 08:40 10:00 11:00 12:28 13:05 13:07 : EMPOLI Piazza della Vittoria 07:13 07:36 07:41 07:51 08:41 08:41 10:01 11:01 12:30 : 13:10 : EMPOLI Via Sanzio : : : : : : : : 12:25 13:10 : 13:56 PONTE A ELSA 07:22 07:45 07:50 08:00 08:50 08:50 10:10 11:10 12:40 13:15 13:25 14:10 CASTELFIORENITNO Duca d'Aosta : 08:05 08:10 08:20 : : : : : : : CASTELFIORENTINO 06:45 07:42 08:00 08:10 08:15 08:25 08:25 08:30 09:10 09:10 09:25 10:30 10:30 10:35 11:30 12:05 13:00 13:15 13:40 13:40 CASTELFIORENTINO Duca d'Aosta : : : : : : : : : : 13:05 : : PETRAZZI : 07:47 : : 08:38 : 10:38 : 11:35 : : : : CERTALDO : 07:10 07:57 : : 08:45 : 10:45 : 11:45 : : : : VARNA 06:55 : : : : 10:45 12:15 : 13:25 : PILLO : : 08:10 08:35 09:35 : : 13:15 : 13:50 GAMBASSI TERME 07:05 07:30 08:20 08:45 09:45 10:55 12:25 13:20 13:35 14:10 MONTAIONE 07:15 08:30 08:50 09:55 11:05 12:35 13:40 13:45 14:20 6-S L-S L-S 6 L L 6 L L L L & EMPOLI Via Bonistallo 14:05 EMPOLI Autostazione 14:07 15:20 17:00 18:20 19:35 20:10 EMPOLI Piazza della Vittoria 14:10 15:21 17:01 18:21 19:36 20:11 EMPOLI Via Sanzio -

Castello Di Cabbiavoli the Puccioni Family Is Pleased to Welcome You in Cabbiavoli and Wish You a Pleasant Stay! Please Treat Our Home As Your Home

Castello di Cabbiavoli The Puccioni family is pleased to Welcome you in Cabbiavoli and wish you a pleasant stay! Please treat our Home as your Home Article published by the Magazine Italy - June 2005 ‘Cabbiavoli Castle - a Tuscan paradise’ by Adam Butler Situated prominently on a Tuscan hilltop amidst the rolling, vine and olive tree strewn hills around the town of Castelfiorentino lies the astonishingly beautiful Cabbiavoli Castle. This typically grand, Florentine-style residential complex comprises of a main building with a Baroque-façade where the living quarters are located, flanked by a tall medieval brick tower on one side and a little chapel dating to the 13th century on the other. Originally built in 1210 by a certain Count Alberti di Certaldo who was chief of the ruling Longobard family that dominated the nearby Elsa valley, the castle of Cabbiavoli was originally a fortified “borgo” of the Alberti family and in fact it still retained its farm and granary until the renovations in the late 1940s. The only parts remaining of the original fortified castle and the adjacent buildings are the surrounding defensive walls and the tower. This brick tower still stands proudly today (albeit slightly leaning) and, flanked by a huge ancient pine tree, offers dramatic views of the undulating, fertile countryside below, as far as the towered town of San Gimignano which is just visible on the horizon to the south. The Alberti family owned and lived in the castle until the 17th century, after which it fell into the hands of the patrician Brandini family. In 1900 Alice Brandini married Cesare Puccioni, son of a local entrepreneur Luigi who by 1888 had founded a chemicals factory just north of the town of Castelfiorentino. -

Bibliografia Di Montaione E Gambassi Terme (Pdf)

Rino Salvestrini Bibliografia di Montaione e Gambassi Terme 2 Premessa Questa bibliografia comprende tutto ciò che ho trovato su Montaione e Gambassi Terme, intesi anche con le loro frazioni, comprese quelle che ora non lo sono più e fanno parte di altre municipalità: Castelfiorentino (Castelnuovo in Valdelsa, Meleto, Mellicciano e Coiano); San Miniato (Canneto e San Quintino); Peccioli (Cedri); San Gimignano (Larniano, Pulicciano e Canonica); Volterra (La Nera). Di solito le bibliografie si dividono per Comune, ma in questo caso ho creduto giusto fare un lavoro unico, perché in un certo periodo i due Comuni ne formavano uno solo, comunque poi facendo parte della stessa zona (Valdelsa Fiorentina) e della medesima Diocesi (Volterra), certi libri vanno bene per l'uno e per l'altro Comune. L’elenco, che supera i mille titoli, forse non è completo e, ancora forse, certi lavori non sono necessari per una bibliografia essenziale, ma ho cercato di mettere tutto, poi qui ho fatto una selezione significativa. Certamente c'è ancora da ricercare, e soprattutto da aggiornare, perché nuovi studi via via escono continuamente, per fortuna! Fanno la parte del leone, per numero di scritti, San Vivaldo, la mineralogia di Iano e Montignoso, il Filicaia, la Pieve di Santa Maria a Chianni, il vetro, il Cieco da Gambassi e, di recente, l’agriturismo. Come è naturale, abbondano i saggi pubblicati sulla rivista MSV. A certi libri e saggi ho aggiunto, fra parentesi quadre, alcuni dati esplicativi. Ho riportato anche gli inediti, fra i quali una ventina di tesi di laurea. Montaione 31 dicembre 2010 Abbreviazioni MSV = Miscellanea Storica della Valdelsa. -

Stato Avanzamento Lavori Mod. B

Regione Toscana - Banda Larga Modello B Banda Larga Regione Toscana - Stato avanzamento lavori Modello B Elenco Sedi attivate al 11 Gennaio 2017 n° PROVINCIA Comune Nome Sede 1 AREZZO AREZZO FRASSINETO 2 AREZZO AREZZO INDICATORE 3 AREZZO AREZZO MOLIN NUOVO 4 AREZZO AREZZO PALAZZO DEL PERO 5 AREZZO AREZZO PESCAIOLA 6 AREZZO AREZZO RIGUTINO 7 AREZZO AREZZO S.MARIA RASSINATA 8 AREZZO BUCINE PIETRAVIVA 9 AREZZO BADIA TEDALDA BADIA TEDALDA 10 AREZZO BADIA TEDALDA PRATIEGHI 11 AREZZO BIBBIENA SERRAVALLE 12 AREZZO CAPOLONA CASTELLUCCIO 13 AREZZO CAPRESE MICHELANGELO FRAGAIOLO 14 AREZZO CASTEL FOCOGNANO CARDA 15 AREZZO CASTEL SAN NICCOLO' CAIANO 16 AREZZO CASTEL SAN NICCOLO' CETICA 17 AREZZO CASTIGLION FIORENTINO MANCIANO 18 AREZZO CASTIGLION FIORENTINO MONTECCHIO 19 AREZZO CASTIGLION FIORENTINO S. CRISTINA 20 AREZZO CAVRIGLIA S. BARBARA 21 AREZZO CIVITELLA IN VAL DI CHIANA CIGGIANO 22 AREZZO CIVITELLA IN VAL DI CHIANA CIVITELLA VAL DI CHIANA 23 AREZZO CHITIGNANO CHITIGNANO 24 AREZZO CHIUSI DELLA VERNA CHIUSI DELLA VERNA 25 AREZZO CHIUSI DELLA VERNA RIMBOCCHI 26 AREZZO CORTONA CAPEZZINE CENTOIA 27 AREZZO CORTONA FRATTA 28 AREZZO CORTONA TAVARNELLE 29 AREZZO CORTONA TEVERINA 30 AREZZO CORTONA PERGO 31 AREZZO CORTONA POGGIONI 32 AREZZO CORTONA PORTOLE 33 AREZZO LORO CIUFFENNA CASALE 34 AREZZO LORO CIUFFENNA CASAMONA 35 AREZZO LORO CIUFFENNA LORO CIUFFENNA 36 AREZZO LORO CIUFFENNA POGGIO DI LORO 37 AREZZO MONTEVARCHI MERCATALE 38 AREZZO MONTEVARCHI MONCIONI 39 AREZZO ORTIGNANO RAGGIOLO ORTIGNANO 40 AREZZO PERGINE VALDARNO PIEVE A PRESCIANO 41 AREZZO -

Inventario Dell'archivio Preunitario Del Comune Di

INVENTARIO DELL‟ARCHIVIO PREUNITARIO DEL COMUNE DI VICCHIO A CURA DI RENATO DEL FIOL L‟ARCHIVIO PREUNITARIO DEL COMUNE DI VICCHIO Il settore più antico dei documenti dell‟archivio di Vicchio ci è pervenuto assai ridotto rispetto a quella che doveva essere la sua consistenza originaria , soprattutto per il settore degli atti pertinenti alla comunità. Maggiore è, invece, l‟integrità dell‟archivio giudiziario della podesteria. Come nella maggior parte dei casi simili, non molto possiamo ipotizzare sulle cause delle dispersioni : forse la collocazione delle carte in ambienti inadatti e l‟incuria in generale sono i motivi principali. Non possediamo inoltre un numero sufficiente di descrizioni dell‟archivio per poter collocare nel tempo il momento di massima dispersione, se poi tale momento vi fu esse le perdite non sono di peso invece dal progressivo deteriorarsi di una o un‟altra unità. Ad esempio non possediamo la consistenza all‟epoca della circolare del Neri, alla quale, nel caso di Vicchio, fu data risposta in modo molto parziale. Da una serie di notazioni disperse negli atti civili dei podestà sappiamo invece che almeno tali atti venivano depositati con una certa regolarità presso la cancelleria, al massimo un paio danni dopo la loro chiusura. Può darsi che nell‟archivio della cancelleria (che aveva sede a Borgo S. Lorenzo) esistano descrizioni antiche dell‟archivio e che quindi un futuro riordinamento scientifico di quell‟archivio possa rendere disponibili dati più ampi. Comunque alcuni degli elenchi ottocenteschi che ricorderò tra poco riferiscono i danni ai documenti; possiamo quindi supporre che il processo di deterioramento e di perdita delle unità sia cominciato in antica data. -

I Condannati a Morte Violenta Nella Città Di Firenze, Assistiti Dai Fratelli Della Compagnia Dei Neri” Ed È Datato 1747

Attanagliato, decollato, strangolato, squartato, impiccato, strascinato, propagginato, arso...... I giustiziati nella città di Firenze dal 1356 fino all’abolizione della pena di morte, assistiti dai Fratelli della Compagnia dei “Battuti di Santa Maria della Croce al Tempio”, o dei Neri. A cura di Rino Salvestrini 2 Attanagliato, decollato, strangolato, squartato, impiccato, strascinato, propagginato, arso...... I giustiziati nella città di Firenze dal 1356 fino all’abolizione della pena di morte, assistiti dai Fratelli della Compagnia dei “Battuti di Santa Maria della Croce al Tempio”, o dei Neri. A cura di Rino Salvestrini 3 4 5 Premesa Il fascicolo è registrato all’Archivio Storico di Stato di Firenze come: “Registro dei condannati a morte violenta nella città di Firenze, assistiti dai fratelli della compagnia dei Neri” ed è datato 1747. Sulla costola è conservata la scritta: MORTI PER MAN[O] DELLA GIUSTI[Z]IA e si nota un adesivo di una segnatura illeggibile solita su documenti inventariati, cosa che non era nell’archivio Geddes da Filicaia di Montaione. Il reperto è anonimo e anche la data è soltanto quella dell’ultima registrazione di pena capitale. Se dopo il 1747 non ci furono altre esecuzioni, si deve al fatto che il nostro anonimo sia passato a miglior vita ed altri hanno ignorato la sua ricerca storica (da controllare se ci sono state altre condanne dopo), oppure che per quasi 40 anni a Firenze non ci siano state altre condanne a morte e che, di fatto, l’abolizione della pena di morte era nell’aria e il provvedimento granducale del 1786 fu un atto burocratico dovuto. -

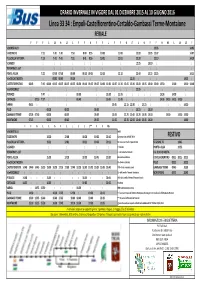

33-34 ORA 33 I 31 Revisione 01-15

ORARIO INVERNALE IN VIGORE DAL 01 DICEMBRE 2015 AL 10 GIUGNO 2016 Linea 33 34 : Empoli-Castelfiorentino-Certaldo-Gambassi Terme-Montaione FERIALE F F F LLS6LSL F F 6 F F L F F 6L*L 6 F F 66SLLSLSF V.BONISTALLO 13.05 14.05 STAZIONE FS 7:12 7.40 7.40 7:50 8:40 8:55 10:00 11:00 12:28 13:05 13.07 14.07 P.zza DELLA VITTORIA 7:13 7.41 7.41 7:51 8.41 8:56 10:01 11:01 12:30 : 13.10 14.10 V.SANZIO : : : : : : : : 12:25 13.10 : : TERRAFINO S.S.67 : : : : : : : : : : : : PONTE A ELSA 7:22 07.50 07.50 08.00 08.50 09.05 10:10 11.10 12.40 13.15 13.25 14.15 V.le DUCA D'AOSTA : 08.05 08.05 08.20 : : : : 12:25 : : : 14:15 : CASTELFIORENTINO 06.45 7:42 08.00 08.15 08.15 08.15 08.25 08.30 09.10 09.25 09.25 10:30 10:30 10.35 11.30 12.05 12:20 13.00 13.15 13:40 13:40 13.50 14.00 14:10 14.40 V.le ROOSWELT : : : : : : : : : : : 13.05 : : : : : PETRAZZI : 7:47 : : 08.38 : 10:38 : 11:35 : : : : : 13.58 14.08 : CERTALDO : 07.10 7:57 : : 08.45 : 10:45 : 11:45 : : : : : 14.05 14.10 14.15 14.30 : VARNA 06.55 : : : : 10.45 12.15 12:30 : 13.25 : : : 14:20 PILLO : : 08.10 08.25 09.35 : : : 13.15 : 13:50 : : GAMBASSI TERME 07.05 07.30 08.20 08.35 09.45 10.55 12.25 12:40 13.20 13.35 14:10 14.30 14.50 14:30 MONTAIONE 07.15 08.30 08.45 09.55 11.05 12.35 12:50 13:40 13.45 14:20 14:40 F F 6 L L 6 F L L L LL **F F F& V.BONISTALLO NOTE STAZIONE FS 15:20 17:00 18:20 19:35 20:10 Corse esercite da BUSITALIA FESTIVO P.zza DELLA VITTORIA 15:21 17:01 18:21 19:36 20:11 &= corsa esercita da Capautolinee STAZIONE FS 19:45 V.SANZIO ::::: F = feriale PONTE A ELSA 19:55 TERRAFINO S.S.67 -

ESORDIENTI II ANNO 9V9 PRIM.-FI GIRONE: H * * * ************************************************************************

************************************************************************ * * * ESORDIENTI II ANNO 9v9 PRIM.-FI GIRONE: H * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. I ANDATA: 12/01/19 ! ! RITORNO: I I ANDATA: 23/02/19 ! ! RITORNO: I I ORE...: ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: I I ORE...: ! 7 G I O R N A T A ! ORE....: I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I C.S. SCANDICCI 1908 Ssq.B - C.G. AURORA MONTAIONE I I C.G. AURORA MONTAIONE - SANCASCIANESE CALCIO sq.B I I FOLGOR CALENZANO A.S.D. - REAL CERRETESE A.S.D. I I C.S. SCANDICCI 1908 Ssq.B - SPORTING ARNO A.S.D. sq.B I I LA NUOVA POL.NOVOLI - RINASCITA DOCCIA sq.B I I FOLGOR CALENZANO A.S.D. - LA NUOVA POL.NOVOLI I I PONZANO - GIOVANI FUCECCHIO 200sq.C I I PONZANO - SIGNA 1914 A.D. I I SIGNA 1914 A.D. - SANCASCIANESE CALCIO sq.B I I REAL CERRETESE A.S.D. - VIRTUS GAMBASSI TERME I I SPORTING ARNO A.S.D. sq.B - VIRTUS GAMBASSI TERME I I RINASCITA DOCCIA sq.B - GIOVANI FUCECCHIO 200sq.C I .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. I ANDATA: 19/01/19 ! ! RITORNO: I I ANDATA: 2/03/19 ! ! RITORNO: I I ORE...: ! 2 G I O R N A T A ! ORE....: I I ORE...: ! 8 G I O R N A T A ! ORE....: I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I C.G. AURORA MONTAIONE - PONZANO I I GIOVANI FUCECCHIO 200sq.C - FOLGOR CALENZANO A.S.D. I I GIOVANI FUCECCHIO 200sq.C - SIGNA 1914 A.D. I I LA NUOVA POL.NOVOLI - C.S. SCANDICCI 1908 Ssq.B I I REAL CERRETESE A.S.D. -

Atto Dirigenziale N° 1736 Del 26/05/2010 - Persone Fisiche Ammesse Al Corso Relativo All'articolo 37 Della L.R.T

Atto Dirigenziale N° 1736 del 26/05/2010 - Persone fisiche ammesse al corso relativo all'articolo 37 della L.R.T. n° 3 del 12/01/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Ordine Cognome Nome CodiceFiscale ComuneResidenza ProvinciaResidenza ComuneDomicilio ProvinciaDomicilio 1 ALFANI MORENO LFNMRN38S01C540F SCANDICCI FI 2 ALINARI ALFREDO LNRLRD46R03D612X VICCHIO FI 3 AMADORI DANILO MDRDNL58H08A564S SESTO FIORENTINO FI 4 ANICHINI SIMONE NCHSMN74R09D612G RUFINA FI 5 APERTI MAURO PRTMRA50R14B036B BORGO SAN LORENZO FI 6 ARNETOLI MAURIZIO RNTMRZ55P12D575N FIESOLE FI 7 AZZOLINA EGIDIO ZZLGDE38M13G580I FIRENZE FI 8 BACCI ICILIO BCCCLI27S23B210K FIRENZE FI 9 BAGGIANI FILIPPO BGGFPP90B25D612A VICCHIO FI 10 BAGGIANI MARCO BGGMRC64M14B036G VICCHIO FI 11 BAGIARDI ALBERTO BGRLRT52D27B036J VICCHIO FI 12 BALDANZI FRANCO BLDFNC49C16I514L SCARPERIA FI 13 BALDANZI GIANNI BLDGNN78T31D612T BARBERINO DI MUGELLO FI 14 BALDANZI GIULIANO BLDGLN47H17I514T BARBERINO DI MUGELLO FI 15 BALDINI CLAUDIO BLDCLD56M13E296B IMPRUNETA FI 16 BALDINI FRANCESCO BLDFNC84H25G702Y MONTAIONE FI 17 BALDINI FRANCO BLDFNC35C02L838P SESTO FIORENTINO FI 18 BALDINI GUIDO BLDGDU86T28A564J VAGLIA FI 19 BALLEGGI MARCO BLLMRC52D02E291E IMPRUNETA FI 20 BALLINI VALERIO BLLVLR52L11B507E CALENZANO FI 21 BALZONI VALERIO BLZVLR56R22I728A SIGNA FI 22 BANDINELLI ALESSANDRO BNDLSN58R09H791J SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI 23 BANDINELLI EMANUELE BNDMNL86R24D612B SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI 24 BARACANI RENZO BRCRNZ43L30D613A BARBERINO DI MUGELLO FI 25 BARACANI SERGIO BRCSRG41L22D613X BARBERINO -

COMUNE DI MONTAIONE Città Metropolitana Di Firenze SECONDO RU a L

COMUNE DI MONTAIONE Città metropolitana di Firenze SECONDO RU L A A AT COMUNE DI GAMBASSI TERME L Progettista incaricata Pian. Terr. Letizia Coltellini O CON I T Collaboratori Arch. Lucia Ninno L.R. 65 / 2014, art. 30 e 228 IN COORDINAMEN VAS DOCUMENTO PRELIMINARE ARIANTE SEMPLIFIC PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. V Ai sensi dell’art.22 della LR 10/2010 A Gennaio 2019 TERZ Comune di Montaione (FI) Variante al Secondo Regolamento Urbanistico V.A.S. - Documento Preliminare gennaio 2019 Indice Premessa ....................................................................................................................................................................... 3 1. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE ................................................................... 5 PARTE 1 - VALUTAZIONE STRATEGICA .................................................................................................................. 6 2. I CONTENUTI DELLA VARIANTE: OBIETTIVI ED AZIONI ....................................................................................... 6 3. VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI E DEGLI IMPATTI ..................................................................... 37 4. ESAME DEL QUADRO ANALITICO COMUNALE - SCENARI DI RIFERIMENTO ................................................. 42 4.1 Il Piano Strutturale .......................................................................................................................................... 42 4.2 Il Regolamento Urbanistico ........................................................................................................................... -

Empoli Fs Castelfiorentino Certaldo

Stampato ORA 33 E 31 Orario estivo in vigore dal 9 luglio al 16 settembre 2018 Revisione 02/2018 Corse esercite da BUSITALIA EMPOLI FS ● CASTELFIORENTINO ● CERTALDO ● GAMBASSI TERME ● MONTAIONE Lunedì - Sabato 6NA L 6 FNA L FNA LNA LNA LNA* L 6 6 L L FNA L L EMPOLI Autostazione 06:30 07:12 07:12 08.25 10.00 11.00 12.00 13:10 13:10 14:10 15.20 EMPOLI Piazza della Vittoria 06:31 07:13 07:13 08.26 10.01 11.01 12.01 13:11 13:11 14:11 15.21 EMPOLI Via Sanzio : : : : : : : : : : : TERRAFINO SS 67 06:40 : : : : : : : : : : PONTE A ELSA : 7.22 07:22 08.35 10.10 11.10 12.10 13:20 13:20 14:20 15.30 CASTELFIORENITNO Duca d'Aosta 07:00 : : : : : : : : : : CASTELFIORENTINO 06:50 7.42 07:42 07.55 08.55 08.25 09.25 10.30 10.35 11.30 12:20 12.30 12.35 13:40 13:40 13.45 13.45 14.15 14:40 14.45 15.50 CASTELFIORENTINO Rooswelt : : : : : : : : : : : : : : : : : : PETRAZZI : 7.47 : 08.33 : 10.35 : 11.35 : : : 13:50 13.53 : : 14:45 : 15.55 CERTALDO : 7.57 : 08.40 : 10.45 : 11.45 : : : 13:55 14.00 : : 14:55 : 16.05 VARNA 07.00 : : 10.45 : 12.40 : : 14.25 : PILLO : 08.05 09.35 : 12:30 : 12.45 13.55 : 14.55 GAMBASSI TERME 07.10 08.15 09.45 10.55 12:40 12.50 12.55 14.05 14.35 15.05 MONTAIONE 07.20 08.25 09.55 11.05 12:50 13.00 13.05 14.15 14.45 15.15 L LNA LNA L LNA** & EMPOLI Autostazione 17.00 18.20 19.35 20:10 EMPOLI Piazza della Vittoria 17.01 18.21 19.36 20:11 EMPOLI Via Sanzio : : : : TERRAFINO SS 67 : : : : PONTE A ELSA 17.11 18.30 19.45 20:20 CASTELFIORENITNO Duca d'Aosta : : : : CASTELFIORENTINO 16.20 17.15 17:40 17.30 18:20 18.50 19:20 20.05 20.05 20:40 CASTELFIORENTINO Rooswelt : : : : : : : : PETRAZZI : : : : 18.55 : : 20:45 CERTALDO : : : : 19.05 : : 20:55 VARNA : : 17:50 18:40 : : PILLO 16.30 17.25 : : 19:30 20.15 GAMBASSI TERME 16.40 17.35 18:00 18:50 19:40 20.25 MONTAIONE 16.50 17.45 18:10 19:00 19:50 20.35 NOTE: L la corsa si effettua solo dal lunedì al venerdì feriali.