Studi Islam Internasional Book Chapter

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bandar Seri Begawan

Bandar Seri Begawan Photo: Aleksandr Sadkov/Shutterstock.com Brunei was once a very important trade hub that connected Asia with the rest of the world, and still today it attracts workers, migrants, and travelers from all corners of the globe. The capital Bandar Seri Begawan encompasses the country's captivating mix of Malay culture, the Islamic faith, a vast international community and spectacular wealth, which combined result in an infinitely interesting city dominated by an array of beautiful mosques, a fascinating floating city, and the world's largest royal palace. NOTE: This Guide has been limited to 20 points of interest per section. For the full guide, ZM_Photo/Shutterstock.com please visit ArrivalGuides.com Top 5 Omar Ali Saifuddien Mosque A perfect blend of old and new, the Omar Ali Saifuddien Mosque combines the ... Kampong Ayer This amazing agglomeration of stilt villages in the middle of the Brunei riv... Istana Nurul Iman Adwo/Shutterstock.com Istana Nurul Iman is the official residence of the sultan of Brunei, and is ... Jame Asr Hassanil Bolkiah ... Located about 3 km from the city centre, and built in honour of the current ... Jerudong Park This fantastic recreational complex houses a golf course, a polo club, and m... ZM_Photo/Shutterstock.com Updated 04 July 2019 Destination: Bandar Seri Begawan Publishing date: 2019-07-04 THE CITY DO & SEE Nicram Sabod/Shutterstock.com Don Mammoser/Shutterstock.com The small but spectacularly rich Sultanate of Bandar Seri Begawan's numerous spectacular Brunei Darussalam owes its wealth to the oil and mosques and palaces constitute some of the gas deposits it holds in its territory, and this city's major draws. -

Pilot Recruitment Information

PILOT RECRUITMENT INFORMATION BRUNEI DARUSSALAM GEOGRAPHY, CLIMATE & TIMEZONE CUSTOM AND COURTESY Car Rentals SCHOOLS Self-drive or chauffeur-driven cars are available for hire from Climate Bruneians are generally very tolerant and will understand that major hotels and the airport. Hot and wet climate year round, characterized by temperatures visitors are not familiar with all of our customs and Islamic Brunei offers both private and government schooling. ranging between 23 to 32 degrees Celsius, and an average traditions. Nonetheless, keeping these few things in mind will go NAME CONTACT NUMBER annual rainfall of 320 cm. Rainfall occurs throughout the year, far in showing the Bruneian people that you respect and Avis Rent-A-Car (673) 2426345 / 2442284 / 2446380 but is at the heaviest between September and January. Average appreciate our culture: Avis Branch - Radisson Hotel (673) 2227100 humidity is 79%. Azizah Car Rental (673) 2229388 / 7859888 / 8818880 • Tourists should observe the local dress code and dress Booklink (673) 2446380 Location modestly. Clothing comfortable for hot weather is acceptable, Budget-U-Drive (673) 2345573 / 2345574 Located on the northern shore of the Island of Borneo, between except when visiting places of worship or for social and Ellis and Sukma Car Rental (673) 2427238 / 2423777 / 8750285 longitudes 114’04˚ and 114’23˚ East and latitudes 4’00˚and 5’05˚ business functions. Hani Car Rental (673) 2611666 / 8837845 North. Brunei, although occupying less than 1% of Borneo’s land Hertz Rent-A-Car (673) 2452244 area, is the only sovereign country on the island, which it shares • Bruneians shake hands by lightly touching the hands and then L&W Automobile Rental & Services Sdn Bhd (673) 8752783 with the Indonesian provinces of West, East, South and Central bringing the hand to the chest. -

Brunei, Malaysia and Singapore

Malaysia, the Sultan and Plenty of Rules Modern Kuala Lumpur is the political, economic and cultural center of Malaysia. The Petronas Towers dominate the skyline as they were the tallest towers at time of construction. Staying in Chinatown is a great way to visit the Central Market and a variety of temples. To the west is the colonial district which contains a variety of exhibits. The Museum of Islamic Arts contains a variety of interesting exhibits, including recreations of the most important mosques throughout the world. There are also intricate designs related to Korans and calligraphy. Nearby are the large National Mosque and National Planetarium which looks at the Islamic role in astronomy. The National Museum of History gives a detailed look at Malaysian History. Historically important Melaka is a short trip from Kuala Lumpur. A nightly sound and light show does a quality job highlighting Melaka history under the Portuguese, Dutch, British and finally as an independent country by highlighting important buildings in the area south of Bukit St. Paul. One of those buildings is the Istana Ke Sultanan which is a reconstructed timber palace with an attractive garden. The palace details life in the Malay royal court. St. Paul’s Church and a series of buildings called Stadthuys, are also located on the bukit (hill). One of the more interesting museums is the Museum of Enduring Beauty which details how humans in a variety of cultures forcible change there appearance. The graphic photographs and items include foot binding, lip disks and tattoos. On the other side of the Melaka River is Chinatown, containing several points of interest. -

Masters of Lights

175Years Masters of lights Former Purveyor to the Courts ,,...and on October, 19th 1845 I entered, for the first time, my shop in the city, on the Hoher Markt 515, where, prais God, I have prospered to this day...“ Elias Bakalowits glassmaker and glass merchand How it all started... On October, 19th 1845 the young Elias Bakalowits open his own shop „Elias Bakalowits, Glassmaker and Glass Merchant “ Hoher Markt 515 on the Hoher Markt in Vienna 4 Before long Elias Bakalowits moves to more representative showrooms. Hoher Markt 5 Kärntnerstrasse 16 Kärntnerstraße 12 5 After his son Ludwig joined the company, E. Bakalowits & Sons grew and became one of the foremost crystal chandelier manufacturers in the Austro-Hungarian Empire. In 1892 Ludwig Bakalowits received the order to manufacture the chandeliers for the Neue Hofburg Palace in Vienna for Emperor Franz Joseph I and was appointed Imperial and Royal Purveyor to the Court. 6 1885 the company was exporting its products to America and Asia. In 1900, Bakalowits & Sons displayed their crystal chandeliers at the World Exposition in Paris. Other exhibitions in St. Petersburg, London, Geneva and Turin followed. 7 In 1955 Bakalowits was entrusted with the manufacture of new lighting fixtures for some of the Viennese buildings that had suffered damage during the Second World War. These included the Parliament, the State Opera House, the National Theatre, City Hall, St. Stephan’s Cathedral, and others. 8 Recognizing the increasing demand for luxury products in Asia and the Middle East in the 1960’s, Bakalowits extended its business to those regions through close cooperation with international architects and designers. -

Bib2018 Final

Brunei Darussalam In Brief Typeset by Department of Information Prime Minister’s Office Brunei Darussalam Revised Edition 2018 His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam Advisors Mawardi bin Haji Mohammad Disclaimer Sastra Sarini binti Haji Julaini All rights reserved. The ‘Brunei Darussalam In Brief’ is a publication where it Coordinator discusses briefly on the socio-economic welfare of Brunei Darussalam in general. Dayang Ruhil Amal Faridah binti Awang Yahya No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system Editor or transmitted in any form by any means without prior written permission from Syakirah binti Matusin Director of Information, Department of Information, Prime Minister’s Office, Brunei Darussalam. Proofreader Nurul Hazwani binti Abu Omar Whilst every effort has been made to ensure the information provided for this book are accurate, the authors and publisher accept no responsibility for any errors it Photos may contain, or for any loss, financial or otherwise, sustained by any person using Photography Unit, this information. Department of Information This copy is only available in digital version. English Publication Unit, Department of Information Department of Tourism Development, Ministry of Primary Resources and Tourism Department of Fisheries, Ministry of Primary Resources and Tourism Department of Forestry, Ministry of Primary Resources and Tourism Land -

![40 Hari Bagi Al-Marhum Du]I Yang Teramat Mu[Ia Paduka Seri](https://docslib.b-cdn.net/cover/1332/40-hari-bagi-al-marhum-du-i-yang-teramat-mu-ia-paduka-seri-4611332.webp)

40 Hari Bagi Al-Marhum Du]I Yang Teramat Mu[Ia Paduka Seri

SURAT KELILING JABATAN PERDANA MENTERI BIL: 13/2020 NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Du]i Yang Teramat Mu[ia Paduka Seri Pengiran Muda Haji `Abdu] `Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mu]ia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddau[ah akan diadakan pada hari Rabu, 17 Rabiulakhir 1442 bersamaan 2 Disember 2020 bermula pada jam 5.00 petang di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh Negara Brunei Darussalam dengan tumpuan seperti berikut: TUMPUAN UTAMA 1) Jame' `Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong; DAERAH BRUNEI DAN MUARA 1) Masjid Omar `Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan; 2) Masjid Hassanal Bolkiah, Kampong Mentiri; 3) Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampong Jerudong; 4) Masjid Mohamed Bolkiah, Kampong Serusop; 5) Masjid Sultan Sharif Ali, Kampong Sengkurong; 6) Masjid Al-Muhtadee Billah, Kampong Sungai Kebun; 7) Masjid Setia Ali, Pekan Muara; 8) Masjid Perpindahan Negara Lambak Kanan; DAERAH BELAIT 1) Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait; 2) Masjid Perpindahan Negara Kampong Pandan, Kuala Belait; 3) Masjid Pekan Seria, Daerah Belait; -2- DAERAH TUTONG 1) Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong; DAERAl+ TEMBURONG 1) Masjid Utama Mohd Sallch, Pekan Bangar. 2. Pegawai-pegawai dan kakitangan Kerajaan serta orang ramai ada]ah dipohonkan untul{ bersama-sama hadir ke masjjd-masjid, surau-surau dan ba[ai- balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan Litama di Jame' `Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong bagi bersama-sama meramaikan Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji `Abdul `Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mulzzaddin Waddaulah. -

Royalty, Women, and Ideology in the Sultanate of Brunei Darussalem

2020 VII Marching to the Beat of a Different Drum: Royalty, Women, and Ideology in the Sultanate of Brunei Darussalem Ann Black Article: Marching to the Beat of a Different Drum: Royalty, Women, and Ideology in the Sultanate of Brunei Darussalam Marching to the Beat of a Different Drum: Royalty, Women, and Ideology in the Sultanate of Brunei Darussalam Ann Black UNIVERSITY OF QUEENSLAND Abstract: Unlike the other monarchies considered in this issue, where the focus was on the relationship between the monarch and gender justice within a framework of democratic constitutionalism, Brunei is a case study of monarchy and gender justice in an absolute monarchy. Although this monarchical model is out of step with reforms elsewhere it accords with familiar, albeit rejected, antecedents in western thought. Plato’s Republic idealised rule by a philosophical, benevolent, and wise dictator and the medieval writings of Christian theologians like St Augustine and St Thomas Aquinas further developed the concept of a king ruling by divine right but with a duty to rule according to divine natural law as interpreted through Christian theology. In Muslim polities, a parallel concept is rule by Allah’s vice regent: a Sultan mandated by, and answerable only to, Allah [God]. Today in the Sultanate of Brunei this ancient, and arguably anachronistic, form of governance successfully operates in an ethnic, religious, and culturally plural society. This article postulates that unlike the monarchies of Europe and Japan where “divine rule” was discarded, Brunei’s Constitution endorses rule by divine will. With all power—executive, legislative, judicial and religious—consolidated in the hands of one man, the consequence is a stable and affluent society but at the expense of liberties and rights for its people. -

The Bureaucratization of Islam and Its Socio-Legal Dimensions in Southeast Asia: Conceptual Contours of A

MAX PLANCK INSTITUTE FOR SOCIAL ANTHROPOLOGY WORKING PAPERS WORKING PAPER NO. 187 DOMINIK M. MÜLLER THE BUREAUCRATIZATION OF ISLAM AND ITS SOCIO-LEGAL DIMENSIONS IN SOUTHEAST ASIA: CONCEPTUAL CONTOURS OF A Halle / Saale 2017 RESEARCH PROJECT ISSN 1615-4568 Max Planck Institute for Social Anthropology, PO Box 110351, 06017 Halle / Saale, Phone: +49 (0)345 2927- 0, Fax: +49 (0)345 2927- 402, http://www.eth.mpg.de, e-mail: [email protected] The Bureaucratization of Islam and its Socio-Legal Dimensions in Southeast Asia: conceptual contours of a research project1 Dominik M. Müller2 Abstract This paper presents the conceptual contours of the Emmy Noether Research Group project “The Bureaucratization of Islam and its Socio-Legal Dimensions in Southeast Asia”. The project views the bureaucratization of Islam not simply as a formalization, expansion, and diversification of Islamic institutions, but as a social phenomenon that far transcends its organizational boundaries and informs dynamics of social and cultural change alongside transformations of the very meaning(s) of Islam in state and society. It places the state‟s “classificatory power” and its societal co-production and contestation at the centre of attention and aims to synthesize functional approaches with hermeneutic modes of analysis. While the bureaucratization of Islam is always embedded in and shaped by power-political constellations and political processes, it simultaneously produces social and doctrinal meanings that are unique to its specific discursive arenas. The paper first introduces the anthropology of bureaucracy and elaborates on the absence of studies from this field on state-Islam relations in Southeast Asia; it also considers the potential of bringing these two streams of scholarship into a fruitful dialogue. -

Enishi No.8(PDF:6165KB)

December 2014 No. 8 IP Friends ENISHI Connections IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP I P IP IP P IP IP IP I IP IP IP IP IP IP IP I IP P I IP P I IP P I IP P I IP P I P P P I IP I IP IP I IP P P IP I IP IP I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I I P P I This Magazine is published as part of the Intellectual Property I P P I I P P I Cooperation in Human Resource Development Program of the Japan Patent I P P I I P P Office. The aim of this Magazine is to follow up on training programs I I P P I I P P through the dissemination of information to IP Friends, those who have I I P P I I completed training courses of the above program. P P I I P P I I We very much hope that the information in this publication related to P P I I P P I I intellectual property, and the comments from either IP Friends or P P I I P P I lectures, will prove beneficial to you in your work. -

15-A. Brunei Government Procurement

ANNEX 15-A SCHEDULE OF BRUNEI DARUSSALAM SECTION A: Central Government Entities Thresholds: Chapter 15 (Government Procurement) shall apply to the Central Government Entities listed in this Section where the value of procurement is estimated to equal or exceed the following thresholds: Goods and Services 250,000 SDRs From the beginning of the first year to the end of the second year following entry into force of this Agreement for Brunei Darussalam; 190,000 SDRs From the beginning of the third year to the end of the fourth year following entry into force of this Agreement for Brunei Darussalam; and 130,000 SDRs From the beginning of the fifth year following entry into force of this Agreement for Brunei Darussalam and thereafter. Construction Services 5,000,000 SDRs List of Entities: 1. Prime Minister’s Office (a) Audit Department (b) Anti-Corruption Bureau (c) Attorney General’s Chambers (d) Councils of State (e) Civil Service Institute (f) Department of Economic Planning and Development (g) E-Government National Centre (h) Government Printing (i) Internal Security ANNEX 15-A – BRUNEI DARUSSALAM – 1 (j) Information (k) Management Services (l) Narcotics Control Bureau (m) Public Service Department (n) Public Service Commission (o) Radio Television Brunei (p) Royal Customs and Traditions (q) Royal Brunei Police Force (r) State Mufti (s) State Judiciary (t) Department of Electrical Services (u) Energy Department (v) Brunei Research Department (w) Brunei Industry Development Authority (BINA) 2. Ministry of Defence (a) Directorate of Administration -

4 Days 3 Nights BRUNEI DARUSSALAM (Winter)

4 Days 3 Nights BRUNEI DARUSSALAM (Winter) DAY 1 : KUALA LUMPUR – BRUNEI (D) • Meet & Greet with our representative at Kuala Lumpur International Airport (KLIA) for flight to Brunei. • Arriving at Brunei International Airport and transfer to hotel for check in. • Proceed to Water Village for a boat ride on the local ‘Water Taxi’ on the Brunei River. Visit to one of the local home for light refreshment. • Evening proceed for Brunei Night Tour for experience and enjoy the magical beauty of Bandar Seri Begawan. • After enjoy the dinner at local restaurant, proceed to photo stop at Jame'Asr Hassanil Bolkiah Mosque, the largest mosque in Brunei is built in the style of modern Islamic architecture, Omar Ali Saifuddien Mosque, see its golden dome and white pillars shine bright against the night sky and it is a iconic landmark of the capital city. • Then, explore the vibrant Gadong Night Market, that features an array of local delicacies from the fresh to the grilled and the deep fried • Transfer back to hotel. DAY 2 : BRUNEI CITY TOUR (B/L/D) • After breakfast at the hotel, ready and proceed for full day city tour. • You will be driven past the Lapau, Dewan Majlis or Parliament House - Since 1959, the Council has played not only to consider and approve budgets and revenue estimates, but also to advise the Sultan on the drive of the Government. • Visit to Seni & Kraftangan Brunei. • Proceed to Brunei Maritime Museum - some of the 13,261 artefacts from the shipwreck discovered by divers in. • Continue visit to The Sultan Bolkiah Tomb. -

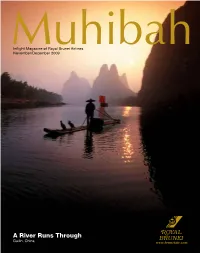

A River Runs Through

Inflight Magazine of Royal Brunei Airlines November/December 2009 A River Runs Through Guilin, China International Cuisine Corporate & Private Functions Flight Kitchen Chinese Cuisine Tel: 233 9207 / 233 1853 Outside Catering Tel: 233 8240 / 233 1853 Tel: 233 1927/8/9 Tel: 243 0185/6 Fax: 233 0183 Fax: 233 0183 Fax: 233 2691 Fax: 243 0183 Hospital Catering Tel: 222 1915 Fax: 222 1916 International Cuisine Chinese Restaurant Open Air Dining Tel: 233 4189 / 233 4197 Tel: 242 2291/2/3 at Hua Ho Manggis Tel: 233 4189 / 233 4197 Fax: 234 5672 Fax: 243 0183 Tel: 233 2880 / 233 2881 Fax: 234 5672 Fax: 233 2886 Function Rooms Cafe & Cake Shop Airport - Tel: 233 9206, Tutong - Tel: 422 2082 Tel: 233 1927/8/9 Tel: 233 4189 / 233 4197 Tel: 242 2291/2/3 Sg.Tilong - Tel: 233 7777 (Delivery Services) Fax: 233 2691 Fax: 234 5672 Fax: 243 0183 Kiulap - Tel: 223 7253 Cafe & Cake Shop - Tel: 233 3636 Tel: 233 1927/8/9 Tel: 233 9207 / 233 1853 Airport - Tel: 233 9200 / 233 1927/8/9 Tel: 234 3802 Fax: 233 2691 Fax: 233 2691 RBRC - Tel: 233 4193 Sg. Tilong - Tel: 234 3232 MMuhibah_Nov/Dec09.indduhibah_Nov/Dec09.indd 1 110/21/090/21/09 33:13:32:13:32 PPMM November/December 2009 Cover image: A fi sherman plies the Li River in Guilin, China at sunset by Corbis. Contents ESCAPADE 10 Noosa by the Sea Seaside Sojourns in Queensland, Australia. COMPASS 16 A River Runs Through Nature’s Park in Guilin, China. 22 Bay of the Somme A Piece of Paradise in France.