Comune Di Canistro (Aq) Cento Anni Dal Terremoto Della

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rankings Municipality of Canistro

9/28/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Abruzzo / Province of L'Aquila / Canistro Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Acciano Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Cocullo AdminstatAielli logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Collarmele Alfedena ITALIA Collelongo Anversa degli Abruzzi Collepietro Ateleta Corfinio Avezzano Fagnano Alto Balsorano Fontecchio Barete Fossa Barisciano Gagliano Aterno Barrea Gioia dei Marsi Bisegna Goriano Sicoli Bugnara Introdacqua Cagnano L'Aquila Amiterno Lecce nei Marsi Calascio Luco dei Marsi Campo di Giove Lucoli Campotosto Magliano de' Canistro Marsi Cansano Massa d'Albe Capestrano Molina Aterno Capistrello Montereale Capitignano Morino Caporciano Navelli Cappadocia Ocre Carapelle Ofena Calvisio Opi Carsoli Oricola Castel del Ortona dei Marsi Monte Ortucchio Castel di Ieri Ovindoli Castel di Sangro Pacentro Castellafiume Pereto Castelvecchio Pescasseroli Calvisio Pescina Castelvecchio Subequo Pescocostanzo Pettorano sul Powered by Page 3 Celano Gizio L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Cerchio Pizzoli Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Civita d'Antino PoggioITALIA Picenze Civitella Prata Alfedena d'Ansidonia Civitella Roveto Pratola Peligna Prezza Raiano Rivisondoli -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

Genio Civile Dell'aquila

GENIO CIVILE DELL’AQUILA Divisione territoriale dei Comuni L’Ufficio Sismica L’Aquila è competente in materia sismica per i seguenti Comuni Acciano Castel del Monte Ocre Sant’Eusanio Forconese Barete Castelvecchio Calvisio Ofena Santo Stefano di Sessanio Barisciano Fagnano Alto Pizzoli Scoppito Cagnano Amiterno Fontecchio Poggio Picenze Tione degli Abruzzi Campotosto Fossa Prata d’Ansidonia Tornimparte Capestrano L’Aquila Rocca di Cambio Villa Santa Lucia Capitignano Lucoli Rocca di Mezzo Villa Sant’Angelo Caporciano Montereale San Demetrio ne’ Vestini Carapelle Calvisio Navelli San Pio delle Camere L’Ufficio Tecnico e Sismica Avezzano è competente in materia sismica e quale Autorità Idraulica per i seguenti Comuni Aielli Cerchio Massa d’Albe Rocca di Botte Avezzano Civita d’Antino Morino San Benedetto dei Marsi Balsorano Civitella Roveto Opi San Vincenzo Valle Roveto Bisegna Cocullo Oricola Sante Marie Canistro Collarmele Ortona dei Marsi Scurcola Marsicana Capistrello Collelongo Ortucchio Tagliacozzo Cappadocia Gioia dei Marsi Ovindoli Trasacco Carsoli Lecce dei Marsi Pereto Villavallelonga Castellafiume Luco dei Marsi Pescasseroli Celano Magliano dei Marsi Pescina L’Ufficio Tecnico e Sismica L’Aquila-Sulmona è competente in materia sismica per i seguenti Comuni Alfedena Castel di Sangro Pacentro Roccaraso Anversa degli Abruzzi Castelvecchio Subequo Pescocostanzo Scanno Ateleta Civitella Alfedena Pettorano sul Gizio Scontrone Barrea Collepietro Pratola Peligna Secinaro Bugnara Corfinio Prezza Sulmona Campo di Giove Gagliano Aterno Raiano -

Carta Dei Servizi Divisione Canistro 2

1 CARTA DEI SERVIZI DIVISIONE CANISTRO 2 DIVISIONE CANISTRO 3 FINALITA’ DEL DOCUMENTO 4 PRINCIPI ISPIRATORI E MISSIONE 6 ATTIVITÀ esercitata 8 struttura attivitÀ di ricovero 9 AREA AMBULATORIALE 12 ModalitÀ DI accesso 19 LE risorse umane 20 Livelli di ServiZio 21 standard di QualitÀ 27 ModalitÀ di riceZione E Gestione dei reclami 30 I Doveri dei PAZienti 32 Come arrivare 35 PER INFORMAZIONI UTILI LOC. COTARDO - 67050 CANISTRO (AQ) Centralino TEL. 0863.97200 FAX 0863.977478 4 5 CARTA DEI SERVIZI DIVISIONE CANISTRO La Casa di Cura privata nata nel 1988 nel cuore di una delle zone più suggestive dell’Appennino centrale, La Valle Roveto, come clinica termale coraggiosamente ideata e voluta dal Prof. Delfo Galileo Faroni, già fondatore dell’I.N.I. (Istituto Neurotramatologico Italiano), garantisce agli Utenti/Assistiti l’erogazione di prestazioni sanitarie, mediante l’attivazione degli opportuni processi assistenziali. Il fondatore, confermando originalità e lungimiranza, ha inteso potenziare ulteriormente i benefici dell’alta qualità dell’acqua della sorgente Sponga per concretizzare l’idea di un Centro per la salute con terapie integrate di termalismo e tecnologie sofisticate per diagnosi e cura, con strategie terapeutiche negli ann sempre più ampie. Oggi l’INI Canistro si pone come una realtà sanitaria di riferimento, con ampio prestigio in ambito territoriale ed interregionale. Obiettivi della Casa di Cura sono quelli di offrire ai pazienti prestazioni di diagnosi e cura abilitato ai ricoveri ospedalieri e all’assistenza specialistica ambulatoriale. Accanto all’attività medica vera e propria gravitano servizi integrativi e logistici che rendono l’INI autonomo e in grado di assicurare agli Assistiti, parenti, accompagnatori ogni forma di ospitalità, confort e assistenza. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2011

Ufficio del territorio di L`AQUILA Data: 09/04/2013 Ora: 12.13.48 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2011 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ATERNO E BACINO DI CAMPOTOSTO MONTAGNA DI LAQUILA Comuni di: CAMPOTOSTO, CAPITIGNANO, MONTEREALE Comuni di: L`AQUILA, BARETE, CAGNANO AMITERNO, FOSSA, LUCOLI, OCRE, PIZZOLI, S DEMETRIO NE` VESTINI, SANT`EUSANIO FORCONESE, SCOPPITO, TORNIMPARTE, VILLA SANT`ANGELO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 1850,00 1380,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 5910,00 3460,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 3380,00 4680,00 FRUTTETO 13890,00 INCOLTO PRODUTTIVO 530,00 610,00 MANDORLETO 1320,00 NOCETO 4580,00 ORTO IRRIGUO 47190,00 PASCOLO 680,00 930,00 PASCOLO ARBORATO 1010,00 1160,00 PASCOLO CESPUGLIATO 440,00 660,00 PRATO 3440,00 SI SI 6350,00 PRATO ARBORATO 4440,00 9100,00 PRATO IRRIGUO 7580,00 13230,00 Pagina: 1 di 13 Ufficio del territorio di L`AQUILA Data: 09/04/2013 Ora: 12.13.48 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2011 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ATERNO E BACINO DI CAMPOTOSTO MONTAGNA DI LAQUILA Comuni di: CAMPOTOSTO, CAPITIGNANO, MONTEREALE Comuni di: L`AQUILA, BARETE, CAGNANO AMITERNO, FOSSA, LUCOLI, OCRE, PIZZOLI, S DEMETRIO NE` VESTINI, SANT`EUSANIO FORCONESE, SCOPPITO, TORNIMPARTE, VILLA SANT`ANGELO COLTURA Valore Sup. -

Avviso 170212

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA AVVISO 17 Febbraio 2012 Con il presente avviso si rende noto che allo stato, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da apposita commissione nominata in senso al Servizio Politica Energetica, ed a seguito dell’ottenimento della documentazione relativa ai progetti presentati, sono state effettuate le seguenti determine dirigenziali di pagamento e liquidazione dei contributo assegnati a favore delle province e dei comuni della Regione Abruzzo. DA13/253 del 21/10/2011, misura II.1.1 – prima liquidazione: Provincia di Chieti. DA13/255 del 21/10/2011, misura II.1.2 – prima liquidazione: Province di L’Aquila, Chieti, Pescara. DA13/258 del 24/10/2011, misura II.1.2 – prima liquidazione: Comune di Pescara, Francavilla al Mare, Lanciano, San Salvo, Vasto, Sulmona, Giulianova, Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Atessa, Casalbordino, Casoli, Fossacesia, Guardiagrele, San Giovanni Teatino, San Vito Chietino, Capistrello, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Luco dei Marsi, Pratola Peligna, Tagliacozzo, Trasacco, Città Sant'Angelo, Collecorvino, Montesilvano, Pianella, Popoli, Nereto, Alba Adriatica, Campli, Civitella del Tronto, Mosciano Sant'Angelo, Pineto, Sant'Omero, Tortoreto. DA13/272 DEL 31/10/2011, misura II.1.2 – seconda liquidazione: Bisegna, Campotosto, Canistro, Capestrano, Cocullo, Collarmele, Collepietro, Lucoli, Ortucchio, Prata d'Ansidonia, Rocca di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, Arielli, Canosa Sannita, Castelguidone, Colledimacine, Cupello, Giuliano Teatino, Liscia, Montebello sul Sangro, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pretoro, San Giovanni Lipioni, Tornareccio, Villalfonsina, Abbateggio, Caramanico Terme, Farindola, Turrivalignani, Ancarano, Castel Castagna, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Valle Castellana. -

ELENCO SCARICHI URBANI.Xlsx

PRIMO ELENCO SCARICHI ACQUE REFLUE L.REG. N° 17 DEL 26/11/08 DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ART. 22 Comune Località Corpo idrico ID SCHEDA ACCIANO ACCIANO FOSSO NATURALE AQ00100206 ALFEDENA ALFEDENA LOC. MULINO VECCHIO FIUME SANGRO AQ00300210 ANVERSA DEGLI ABRUZZI SANTA MARIA DELLE NEVI FIUME SAGITTARIO AQ00400160 ANVERSA DEGLI ABRUZZI FRAZ. CASTROVALVA A SUOLO AQ00400406 ATELETA ATELETA FIUME SANGRO AQ00500086 AVEZZANO FRAZ. CASTELNUOVO FOSSO SANTA LUCIA AQ00600003 AVEZZANO FRAZ. CESE CANALE ALLACCIANTE RAFIA AQ00600004 AVEZZANO FRAZ. PATERNO CANALE ALLACCIANTE SETTENTRIONALE DEL FUCINO AQ00600005 AVEZZANO AVEZZANO FOSSO PUZZILLO AQ00600241 BALSORANO CEMENTO FIUME LIRI AQ00700336 BARETE BARETE LOC. S. EUSANIO FIUME ATERNO AQ00800154 BARETE FRA. TEORA FOSSO NATURALE AQ00800316 BARISCIANO BARISCIANO FOSSO NATURALE AQ00900202 BARISCIANO COLLE GRASSO A SUOLO AQ00900416 BARREA ACQUA SANTA FOSSO SENZA DENOMINAZIONE AQ01000334 BISEGNA LA VILLANELLA FIUME GIOVENCO AQ01100261 BUGNARA VALLE RUTE FIUME SAGITTARIO AQ01200152 CAGNANO AMITERNO SAN COSIMO TORRENTE RIO AQ01300215 CAGNANO AMITERNO S. GIOVANNI FIUME ATERNO AQ01300216 CAGNANO AMITERNO CAGNANO AMITERNO FRAZ. SAN GIOVANNI FIUME ATERNO AQ01300217 CAGNANO AMITERNO CAGNANO AMITERNO LOC. SAN GIOVANNI 3 FIUME ATERNO AQ01300218 CAGNANO AMITERNO CAGNANO AMITERNO FRAZ. SAN GIOVANNI - CORRUCCIONIFIUME ATERNO - FOSSO 4 AQ01300219 CAGNANO AMITERNO CAGNANO AMITERNO LOC. S. GIOVANNI - S. PELINOFIUME 5 ATERNO AQ01300220 CALASCIO LOC. PINETA A SUOLO AQ01400409 CAMPO DI GIOVE CAMPO DI GIOVE LOC. VALLE DI CANNA FONTE DEL FOSSATO AQ01500158 CAMPO DI GIOVE CAMPO DI GIOVE LOC. S. ANTONINO FOSSATO AQ01500159 CAMPOTOSTO CAMPOTOSTO LOC POGGIO CANCELLI TORRENTE CASTELLANO AQ01600227 CAMPOTOSTO CAMPOTOSTO FRAZ.ORTOLANO FIUME VOMANO AQ01600228 CAMPOTOSTO SR 577 FOSSO CONFLUENTE RIO FUCINO AQ01600229 CAMPOTOSTO FRAZ. MASCIONI FOSSO RIO AQ01600230 CAMPOTOSTO CAMPOTOSTO FRAZ. -

CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE (Artt

DIREZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA UFFICIO PROVINCIALE DI L’AQUILA - TERRITORIO CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE (Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153) Nel corso del 2018, l’Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: AVEZZANO – AIELLI – BALSORANO – CANISTRO – CAPISTRELLO – CASTELLAFIUME – CELANO – CIVITA D’ANTINO – CIVITELLA ROVETO – COLLELONGO – LUCO DEI MARSI MAGLIANO DE’ MARSI - MASSA D’ALBE - MORINO - OVINDOLI - SAN VINCENZO VALLE ROVETO - SCURCOLA MARSICANA - TRASACCO VILLAVALLELONGA – TAGLIACOZZO – CAPPADOCIA – CARSOLI – ORICOLA – PERETO – ROCCA DI BOTTE – SANTE MARIE. QUANDO E’ POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di: sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un’altra di maggiore o minore reddito diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale. COME CHIEDERE LA VERIFICA Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2018, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Art. 30 – ex art. 27 – del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio e sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: “Cosa devi fare” – “Aggiornare dati catastali e ipotecari” – “Variazioni colturali”. -

Variazioni Territoriali Della Provincia Di L'aquila Dal 20 Ottobre 1991 Al 21

Provincia di L’Aquila Tavola A - Variazioni territoriali della Provincia dal 20 ottobre 1991 al 21 ottobre 2001 Superficie e popolazione Superficie e popolazione al Censimento del al Censimento del Province 20 ottobre 1991 Variazioni Entità variazione 20 ottobre 1991 (situazione prima (situazione dopo della variazione) la variazione) Superficie Popolazione Specie e relativo provvedimento Superficie Popolazione Superficie Popolazione (ha) Residente (ha) Residente (ha) Residente NEGATIVO Tavola B – Variazioni territoriali e di nome dei Comuni dal 20 ottobre 1991 al 21 ottobre 2001 Superficie e Superficie e popolazione popolazione al al Censimento 1991 Censimento 1991 (situazione dopo Comuni (situazione prima Variazioni Entità variazione la variazione) della variazione) Superficie Popolazione Specie e relativo provvedimento Superficie Popolazione Superficie Popolazione (ha) Residente (ha) Residente (ha) Residente Morino 5258 1603 Rettifica di confine con il Comune di San Vincenzo 44 (c) 5214 1603 Valle Roveto San Vincenzo 4337 2757 Rettifica di confine con il Comune di Morino 44 (c) 4381 2757 Valle Roveto (D.P.G.R. 20 ottobre 1998, n. 569; B.U.R. n. 29 del 24 novembre 1998) Provincia di L’Aquila Tavola C – Zone di territorio in contestazione tra Comuni Popolazione Superficie Epoca Prov Com Denominazione della zona Comuni interessati residente (Kmq) contestazione 066 004 Sorgente Rufigno - 0,97 1971 Anversa degli Abruzzi Bugnara 066 009 Camarda - 0,19 1951 Barisciano Castelvecchio Calvisio 066 011 San giovanni - Le Bianche - 1,14 1981 Bisegna -

Carta Delle Strade Provinciali

LEGENDA Scala 1:150.000 0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 m Autostrada con numerazione, ingressi e aree di servizio AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Distanze autostradali in chilometri DELL’AQUILA Strade Statali SETTORE Strade Regionali in gestione VIABILITÁ-MOBILITÁ Strade Provinciali in gestione CARTA DELLE STRADE Altre strade PROVINCIALI Gennaio 2008 Ferrovie - Aeroporto Chiesa - Monastero, Abbazia Castello - Torre Principali siti archeologici - Grotta Funivie - Seggiovie - Rifugio Parchi naturali - Curiosità naturali Limite di Regione Limite di Provincia Limite di Comune Città d’Arte Località di interesse Turistico Informazioni relative ai Comuni Con questa carta intendiamo illustrare la fitta rete di strade che Comune Abitanti Superficie Altitudine Comune Abitanti Superficie Altitudine Kmq s.l.m. Kmq s.l.m. percorre il nostro territorio provinciale. Un territorio in gran parte mon- Acciano 396 32,34 600 Molina Aterno 432 11,84 512 tuoso, che obbliga a percorsi spesso tortuosi, permettendo, così, di Aielli 1.506 34,67 1.021 Montereale 2.803 104,44 945 scoprire paesaggi immersi in una natura integra e bellissima. Alfedena 787 40,34 914 Morino 1.531 52,55 443 E’ con orgoglio che presentiamo questo lavoro, teso a far conosce- Anversa degli Abruzzi 409 31,69 560 Navelli 616 42,23 760 Ateleta 1.227 41,62 760 Ocre 1.059 23,56 850 re le vie d’accesso a tutti i centri della provincia dell’Aquila, e a offrire Avezzano 40.110 104,05 695 Ofena 608 36,81 531 la possibilità di apprezzare le bellezze naturali e paesaggistiche tipiche Balsorano 3.706 57,98 340 Opi 470 49,46 1.250 delle nostre zone. -

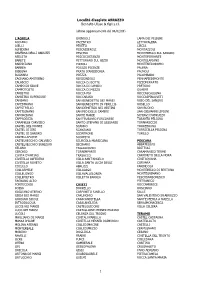

Localit Disagiate PIEMONTE

Località disagiate ABRUZZO Bennato Ulisse & figli s.r.l. (ultimo aggiornamento del 04/02/09) L’AQUILA OVINDOLI LAMA DEI PELIGNI ACCIANO PACENTRO LETTOPALENA AIELLI PERETO LISCIA ALFEDENA PESCASSEROLI MONTAZZOLI ANVERSA DEGLI ABRUZZI PESCINA MONTEBELLO SUL SANGRO ATELETA PESCOCOSTANZO MONTEFERRANTE BARETE PETTORANO SUL GIZIO MONTELAPIANO BARISCIANO PIZZOLI MONTENERODOMO BARREA POGGIO PICENZE PALENA BISEGNA PRATA D'ANSIDONIA PALMOLI BUGNARA PREZZA PALOMBARO CAGNANO AMITERNO RIVISONDOLI PENNAPIEDIMONTE CALASCIO ROCCA DI BOTTE PIZZOFERRATO CAMPO DI GIOVE ROCCA DI CAMBIO PRETORO CAMPOTOSTO ROCCA DI MEZZO QUADRI CANISTRO ROCCA PIA ROCCASCALEGNA CANISTRO SUPERIORE ROCCARASO ROCCASPINALVETI CANSANO SAN BENEDETTO DEI MARSI ROIO DEL SANGRO CAPESTRANO SAN BENEDETTO IN PERILLIS ROSELLO CAPISTRELLO SAN DEMETRIO NEI VESTINI SAN BUONO CAPITIGNANO SAN PIO DELLE CAMERE SAN GIOVANNI LIPIONI CAPORCIANO SANTE MARIE SCHIAVI D'ABRUZZO CAPPADOCIA SANT'EUSANIO FORCONESE TARANTA PELIGNA CARAPELLE CARVISIO SANTO STEFANO DI SESSANIO TORNARECCIO CASTEL DEL MONTE SCANNO TORREBRUNA CASTEL DI IERI SCANZANO TORRICELLA PELIGNA CASTEL DI SANGRO SCONTRONE TUFILLO CASTELLAFIUME SCOPPITO CASTELVECCHIO CALVISIO SCURCOLA MARSICANA PESCARA CASTELVECCHIO SUBEQUO SECINARO ABBATEGGIO CELANO TAGLIACOZZO BRITTOLI CERCHIO TORNIMPARTE CARAMANICO TERME CIVITA D'ANTINO TRASACCO CARPINETO DELLA NORA CIVITELLA ALFEDENA VILLA SANT'ANGELO CIVITAQUANA CIVITELLA ROVETO VILLA SANTA LUCIA DEGLI CORVARA COCULLO ABRUZZI FARINDOLA COLLARMELE VILLALAGO MONTEBELLO DI BERTONA COLLELONGO VILLAVALLELONGA -

Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu: an Outline Seven Years After the First Report in Piedmont (Italy)

A Serious Pest of Chestnut Trees 3 Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu: An outline seven years after the first report in Piedmont (Italy) Giovanni Bosio,1* Chiara Gerbaudo2 and Enzo Piazza2 1Regione Piemonte - Settore Fitosanitario, Environment Park, Pal. A2, Via Livorno 60, 10144 Torino Italy 2DIVAPRA - Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università degli Studi di Torino, Via Leonardo Da Vinci 44, 10095 Grugliasco Italy Abstract In 2002, for the first time in Europe, the oriental chestnut gall wasp (CGW), D. kuriphilus, was reported spreading in a large chestnut area in the south of Piedmont (Northwest Italy). Movement of infested plants from nurseries of this area have allowed the pest to progressively reach many other regions in Italy. CGW infestation has contributed, together with other factors such as drought and fungal diseases, to a significant reduction in chestnut fruits production. To date, however, the death of chestnut trees due to CGW attack has not been observed. Chemical treatments have proved ineffective in preventing the diffusion of this pest. Indigenous parasitoids, shifting from oak cynipids, show a low rate of parasitism on CGW. Since the first years of the CGW outbreak, the Plant Health Service of Regione Piemonte has been trying to respond to the emergency by monitoring chestnut areas, surveying nurseries, funding research projects for biological control and evaluation of cultivar susceptibility. Introduction In 2002, for the first time in Europe, the oriental chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) was recorded in the Piedmont region of Italy, near the city of Cuneo (Brussino et al., 2002). The introduction of this insect, one of the most dangerous pests attacking chestnut trees, is very worrisome for chestnut farmers.