PLU De LA BA RTH E-IN a RD

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recueil Des Actes Administratifs

PREFET DE LA HAUTE-GARONNE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N ° 2015-06-310-115 – Publié le 10 JUIN 2015 SOMMAIRE 31 – Préfecture de la Haute-Garonne Direction Départementale des Territoires Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines au titre de remplissage de retenue d'irrigation, de lutte antigel et de l'irrigation printanière 2015-2016 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne PREFET DE LA HAUTE-GARONNE Arrêté n°2015-06-03-310-175 signé par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, le 03 Juin 2015 31 – Préfecture de la Haute-Garonne Direction Départementale des Territoires Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE Direction Départementale des Territoires Service Environnement, Eau et Forêt Pôle politiques et police de l'eau Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d’eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne Le préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne, Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, Vu le code de l'environnement ; Vu le code civil ; Vu le code de -

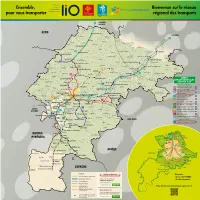

Lignes Régulières

Ensemble, Bienvenue sur le réseau pour vous transporter régional des transports SAMATAN TOULOUSE Boissède Molas GERS TOULOUSE Puymaurin Ambax Sénarens Riolas Nénigan D 17 Pouy-de-Touges Lunax Saint-Frajou Gratens Péguilhan Fabas 365 Castelnau-Picampeau Polastron Latte-Vigordane Lussan-Adeilhac Le Fousseret Lacaugne Eoux Castéra-Vignoles Francon Rieux-Volvestre Boussan Latrape 342 Mondavezan Nizan-Gesse Lespugue 391 D 62 Bax Castagnac Sarrecave Marignac-Laspeyres Goutevernisse Canens Sarremezan 380 Montesquieu-Volvestre 344 Peyrouzet D 8 Larroque Saint- LIGNES Christaud Gouzens Cazaril-Tamboures DÉPARTEMENTALES Montclar-de-Comminges Saint-Plancard Larcan SECTEUR SUD Auzas Le Plan D 5 320 Lécussan Lignes régulières Sédeilhac Sepx Montberaud Ausseing 342 L’ISLE-EN-DODON - SAINT-GAUDENS Le Cuing Lahitère 344 BOULOGNE - SAINT-GAUDENS Franquevielle Landorthe 365 BOULOGNE - L'ISLE-EN-DODON - Montbrun-Bocage SAMATAN - TOULOUSE Les Tourreilles 379 LAVELANET - MAURAN - CAZÈRES 394 D 817 379 SAINT-GAUDENS 397 380 CAZÈRES - NOÉ - TOULOUSE D 117 391 ALAN - AURIGNAC - SAINT-GAUDENS Touille 392 MONCAUP - ASPET - SAINT-GAUDENS His 393 392 Ganties MELLES - SAINT-BÉAT - SAINT-GAUDENS TARBES D 9 Rouède 394 LUCHON - MONTRÉJEAU - SAINT-GAUDENS N 125 398 BAYONNE 395 LES(Val d’Aran) - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Castelbiague Estadens 397 MANE - SAINT-GAUDENS Saleich 398 MONTRÉJEAU - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Chein-Dessus SEPTEMBRE 2019 - CD31/19/7/42845 395 393 Urau Francazal SAINT-GIRONS Navette SNCF D 5 Arbas 320 AURIGNAC - SAINT-MARTORY - BOUSSENS SNCF Fougaron -

Schema Departemental De Gestion Cynegetique De

SCHEMA DEPARTEMENTA L DE GESTION CYNEGETIQUE DE HAUTE-GARONNE Bilan de réalisation du SDGC 2007-2012 Bilan des consultations partenariales Contextes cynégétiques 2013 3 Table des matières Le mot du Président ............................................................................................................................................................................... 5 Introduction ............................................................................................................................................................................................... 6 1-Contexte national et régional ........................................................................................................................................................ 7 2-Bilan du schéma départemental de gestion cynégétique de la Haute-Garonne de 2006 à 2012 .................. 12 3-Bilan des consultations des activités en relation avec les territoires cynégétiques ................................................... 21 4-Evolution de l’activité cynégétique en Haute-Garonne ....................................................................................................... 23 4.1-Evolutions relatives aux espèces ...................................................................................................................................... 23 4.2-Evolutions relatives aux chasseurs ................................................................................................................................. 30 4.3-Evolutions relatives -

Pour Tout Savoir Sur L'élection Des Délégués Aux Instances Du SDEHG

Pour tout savoir sur l’élection des délégués aux instances du SDEHG Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) est un syndicat mixte fermé composé de 585 communes membres et de Toulouse Métropole. Il est administré par un comité syndical qui prend les décisions relatives à la gestion du SDEHG. Le comité syndical est composé de 245 délégués : 164 délégués issus des commissions territoriales et 81 délégués issus de Toulouse Métropole. Le SDEHG est un partenaire incontournable des communes en matière de transition énergétique. Il accompagne techniquement et financièrement les communes vers les économies d’énergie dans plusieurs domaines : • éclairage public : le SDEHG entretient, développe et rénove le parc d’éclairage public des communes, leur permettant de réaliser en moyenne 70% d’économie d’énergie, • distribution de l’électricité : le SDEHG gère le service public de l’électricité, • électromobilité : le SDEHG a développé un réseau de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques en Haute-Garonne, • prévention routière : le SDEHG met en place des radars pédagogiques pour les communes, • conseil en énergie : le SDEHG réalise des diagnostics énergétiques des bâtiments communaux et de l’éclairage public, conseille les communes en matière de projets de transition énergétique, organise des groupements d’achat d’électricité. Une fois les nouvelles équipes municipales installées, les conseils municipaux vont procéder à l’élection de leurs représentants auprès des organismes extérieurs dont fait partie le SDEHG. Cette note apporte des informations détaillées concernant les étapes de l’élection des délégués aux instances du SDEHG. Pour consulter le guide du délégué aux instances du SDEHG ÉTAPE 1 : Chaque conseil municipal élit 2 délégués au sein de la commission territoriale du SDEHG Chaque conseil municipal doit procéder à l’élection de 2 délégués titulaires pour siéger au sein de la commission territoriale du SDEHG dont il relève (voir annexe 1 sur les commissions territoriales). -

Compte Rendu Du Conseil Municipal Du Samedi 14 Janvier 2012 À 21 H

Compte rendu du Conseil Municipal du samedi 14 janvier 2012 à 21 h Présents : François ARCANGELI, Jean ASTUGUE, Josette CAZES, Gérard DALL’ARMI , Jean- Paul ESTRADE, Gérard LARREY, Béatrice MARCOS, Monique PINTO, Francis PRADÈRE, Gérard PRADÈRE . Excusés : Catherine ARCANGELI Monique PINTO est désignée secrétaire de séance. 1- Toiture de la grange de Maison des Associations - DETR Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les règles de financement en DETR et propose de solliciter cette subvention sur le programme DETR 2012. Il rappelle que la décision avait été prise de lancer une consultation pour la réfection de la toiture de la grange de la Maison des Associations. Cinq entreprises ont été consultées et trois ont fait une offre : - Entreprise Catra : 35.753,00 € HT - Entreprise Comminges Bâtiment : 36.252,11 € HT - Entreprise Campet : 37.928,60 € HT Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retenir l’entreprise Catra pour un montant de 35.753,00 € HT et de solliciter une subvention en DETR selon le plan de financement suivant : - Travaux : 35.753,00 € HT - Imprévus 5% : 1.787,65 € HT Soit un total de l’opération de 37.540,65 € HT. Plan de financement : Dépenses : 44.898,62 € Travaux et imprévus 37.540,65 € TVA 19,6% 7.357,97 € Recettes : 44.898,62 € subvention DETR 2012 50% 18.770,32 € emprunt sur 12 ans 18.770,32 € Autofinancement TVA 7.357,97 € Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la subvention en DETR dans les conditions ci-dessus indiquées et atteste que le projet n’a reçu aucun début de réalisation et s’engage à ne pas en commencer l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet. -

Exe Fiche R V Coeur Et Coteaux Comminges 020919

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR & COTEAUX COMMINGES 104 communes • 45 524 habitants • 10 zones d’activités PRÉSIDENT : LOÏC LE ROUX DE BRETAGNE coeurcoteaux-comminges.fr ZA RIBEIRO VERS AUCH L’isle-en-Dodon BOISSÈDE MIRAMBEAU Surface disponible : 2,5 ha MOLAS FRONTIGNAN- MARTISSERRE Surface totale : 11 ha SAVÈS ZA MAUVEZIN L'ISLE-EN-DODON GOUDEX PUYMAURIN AGASSAC AMBAX CASTELGAILLARD NÉNIGAN ANAN ZA PAPAYET RIOLAS COUEILLES CAZAC MONTESQUIEU-GUITTAUT Boulogne-sur-Gesse ZA PEGUILHAN SAINT-FERREOL- SAINT-FRAJOU LABASTIDE-PAUMÈS Surface disponible : 2,2 ha DE-COMMINGES SAINT-LAURENT Surface totale : 15 ha ZA FABAS MONTBERNARD SALERM BOULOGNE-SUR-GESSE MONDILHAN LILHAC PEYRISSAS CASTÉRA- EOUX ZA DES LANDES ESCANECRABE SAINT-ANDRÉ GENSAC-DE- SAINT-PÉ-DELBOSC VIGNOLES BOULOGNE ESPARRON SAMOUILLAN Estancarbon BLAJAN MONTGAILLARD- BENQUE SUR-SAVE CIADOUX SAINT-LOUP-EN-COMMINGES BACHAS Saint-Gaudens SAMAN BOUSSAN LESPUGE CHARLAS NIZAN-GESSE TERREBASSE Surface disponible : 6 ha CASSAGNABÈRE-TOURNAS MONTMAURIN MONTOULIEU-SAINT-BERNARD 23 Surface totale : 60 ha SARRECAVE SAINT-LARY-BOUJEAN ZA ALAN SARREMEZAN AURIGNAC 22 BALESTA PEYROUZET LARROQUE CARDEILHAC SAINT-MARCET SAINT-ÉLIX-SÉGLAN BOUDRAC CAZARIL- AULON BOUZIN LALOURET- ZA PORTE PYRÉNÉES TAMBOURÈS ZA LAFFITEAU CAZENEUVE-MONTAUT SAINT-PLANCARD LARCAN LATOUE 21 COMMINGES LODES LÉCUSSAN SAINT-IGNAN SÉDEILHAC Ponlat LE CUING SAUX-ET-POMARÈDE LIEOUX 20 LOUDET VILLENEUVE-LÉCUSSAN FRANQUEVIELLES Ausson VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE BORDES-DE-RIVIÈRE ZA LANDORTHEZA VERS TOULOUSE Surface disponible : 4 ha LES -

Larger Benthic Foraminifera) from the Pyrenees (S France and NE Spain)

Cretaceous Research 81 (2018) 64e85 Contents lists available at ScienceDirect Cretaceous Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/CretRes Latest Campanian and Maastrichtian Siderolitidae (larger benthic foraminifera) from the Pyrenees (S France and NE Spain) * R. Robles-Salcedo a, , V. Vicedo a, E. Caus b a Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, Departament de Paleontologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona, Spain b Departament de Geologia (Paleontologia), Universitat Autonoma de Barcelona, Campus Bellaterra, 08193 Barcelona, Spain article info abstract Article history: The siderolitids from the uppermost Campanian and Maastrichtian deposits of the Pyrenees have been Received 10 July 2017 re-studied. This has revealed a high diversity and rapid replacement of taxa, confirming the group as a Received in revised form good tool for high resolution biostratigraphy. Two genera have been found in the uppermost 28 August 2017 CampanianeMaastrichtian interval in the Pyrenean deposits: Siderolites Lamarck, and Wannierina Accepted in revised form 28 August 2017 Robles-Salcedo. Siderolites, with canaliferous spines or denticulate periphery, is represented by four Available online 21 September 2017 species replacing each other from the latest Campanian to Maastrichtian: Siderolites praecalcitrapoides (latest Campanian), S. pyrenaicus sp. nov. (early Maastrichtian), Siderolites calcitrapoides (late Maas- Keywords: Siderolitidae trichtian) and Siderolites denticulatus (late Maastrichtian). Wannierina is characterised by well- fi fi Foraminifera -

Cœur & Coteaux Comminges

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR & COTEAUX COMMINGES 104 communes • 45 524 habitants • 10 zones d’activités Présidente : Magali GASTO-OUSTRIC coeurcoteaux-comminges.fr ZA RIBEIRO VERS AUCH L’isle-en-Dodon BOISSÈDE MIRAMBEAU Surface disponible : 2,5 ha MOLAS FRONTIGNAN- MARTISSERRE Surface totale : 11 ha SAVÈS ZA MAUVEZIN L'ISLE-EN-DODON GOUDEX PUYMAURIN AGASSAC AMBAX CASTELGAILLARD NÉNIGAN ANAN ZA PAPAYET RIOLAS COUEILLES CAZAC MONTESQUIEU-GUITTAUT Boulogne-sur-Gesse ZA PEGUILHAN SAINT-FERREOL- SAINT-FRAJOU LABASTIDE-PAUMÈS Surface disponible : 2,2 ha DE-COMMINGES SAINT-LAURENT Surface totale : 15 ha ZA FABAS MONTBERNARD SALERM BOULOGNE-SUR-GESSE MONDILHAN LILHAC PEYRISSAS CASTÉRA- EOUX ZA DES LANDES ESCANECRABE SAINT-ANDRÉ GENSAC-DE- SAINT-PÉ-DELBOSC VIGNOLES BOULOGNE ESPARRON SAMOUILLAN Estancarbon BLAJAN MONTGAILLARD- BENQUE SUR-SAVE CIADOUX SAINT-LOUP-EN-COMMINGES BACHAS Saint-Gaudens SAMAN BOUSSAN LESPUGE CHARLAS NIZAN-GESSE TERREBASSE Surface disponible : 6 ha CASSAGNABÈRE-TOURNAS MONTMAURIN MONTOULIEU-SAINT-BERNARD 23 Surface totale : 60 ha SARRECAVE SAINT-LARY-BOUJEAN ZA ALAN SARREMEZAN AURIGNAC 22 BALESTA PEYROUZET LARROQUE CARDEILHAC SAINT-MARCET SAINT-ÉLIX-SÉGLAN BOUDRAC CAZARIL- AULON BOUZIN LALOURET- ZA PORTE PYRÉNÉES TAMBOURÈS ZA LAFFITEAU CAZENEUVE-MONTAUT SAINT-PLANCARD LARCAN LATOUE 21 COMMINGES LODES LÉCUSSAN SAINT-IGNAN SÉDEILHAC Ponlat LE CUING SAUX-ET-POMARÈDE LIEOUX 20 LOUDET VILLENEUVE-LÉCUSSAN FRANQUEVIELLES Ausson VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE BORDES-DE-RIVIÈRE ZA LANDORTHEZA VERS TOULOUSE Surface disponible : 4 ha LES TOURREILLES -

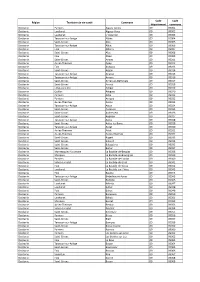

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Occitanie Pamiers Aigues-Juntes 09 09001 Occitanie Lavelanet Aigues-Vives 09 09002 Occitanie Lavelanet L' Aiguillon 09 09003 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Albiès 09 09004 Occitanie Saint-Girons Aleu 09 09005 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Alliat 09 09006 Occitanie Foix Allières 09 09007 Occitanie Saint-Girons Alos 09 09008 Occitanie Foix Alzen 09 09009 Occitanie Saint-Girons Antras 09 09011 Occitanie Ax-les-Thermes Appy 09 09012 Occitanie Foix Arabaux 09 09013 Occitanie Saint-Girons Argein 09 09014 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Arignac 09 09015 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Arnave 09 09016 Occitanie Saint-Girons Arrien-en-Bethmale 09 09017 Occitanie Saint-Girons Arrout 09 09018 Occitanie Lézat-sur-Lèze Artigat 09 09019 Occitanie Quillan Artigues 09 09020 Occitanie Pamiers Artix 09 09021 Occitanie Pamiers Arvigna 09 09022 Occitanie Ax-les-Thermes Ascou 09 09023 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Aston 09 09024 Occitanie Saint-Girons Aucazein 09 09025 Occitanie Saint-Girons Audressein 09 09026 Occitanie Saint-Girons Augirein 09 09027 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Aulos 09 09028 Occitanie Saint-Girons Aulus-les-Bains 09 09029 Occitanie Tarascon-sur-Ariège Auzat 09 09030 Occitanie Ax-les-Thermes Axiat 09 09031 Occitanie Ax-les-Thermes Ax-les-Thermes 09 09032 Occitanie Saint-Girons Bagert 09 09033 Occitanie Saint-Girons Balacet 09 09034 Occitanie Saint-Girons Balaguères 09 09035 Occitanie Saint-Girons Barjac 09 09037 Occitanie Montesquieu-Volvestre La Bastide-de-Besplas 09 09038 -

Centre Social Azimut

SOMMAIRE Personnel Réunions Conseil d’administration Commissions d’Intervention Sociale Réunions de Service Accueil des stagiaires Accueil – Standard Aide Sociale Légale Demandes d’aides sociales Aides aux personnes âgées Aides aux personnes en situation de handicap Autres types d’aide Elections de domicile Service Intégré d’Accueil et d’Orientation Fréquentation Origine de la demande Orientations vers le SIAO Préconisations Sorties du dispositif vers partenaires locaux Aide Sociale Facultative Aides financières Aide à la restauration scolaire CORAFIN Bons alimentaires Portage de repas à domicile Logements Logements H.L.M Logements communaux Logements gestion 5C Logements P.S.T Profil des demandeurs et du type de logements Expulsions locatives Bilan général Centre Social Azimut Fréquentation Sorties Secteur famille Ateliers Stages Evènements Paniers solidaires Secteur jeunesse Evolution fréquence Les actions Hors-sites 2 Personnel (Au 31/12/2018) Fonction Mission ETP Participer à la définition des orientations en matière sociale Directrice du Organiser, mettre en œuvre et évaluer la politique 0,25 CIAS sociale sur le territoire de la commune Assurer le management stratégique des services Assurer la gestion budgétaire Assistante sociale Gestion des demandes d’aides sociales légales 1 Assistante sociale Gestion des demandes d’aides sociales légales 1 Agent Gestion de la demande de logement social 1 administratif Secrétariat de direction Agent Gestion des demandes d’aides sociales 1 administratif -

DECISIÓN DE LA COMISIÓN De 7 De Marzo De 2000 Por La Que Se

2000D0339 — ES — 16.03.2001 — 001.001 — 1 Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones " B DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 7 de marzo de 2000 por la que se establece la lista de zonas correspondientes al objetivo no 2 de los Fondos Estructurales para el período de 2000 a 2006 en Francia [notificada con el número C(2000) 553] (El texto en lengua francesa es el único auténtico) (2000/339/CE) (DO L 123 de 24.5.2000, p. 1) Modificada por: Diario Oficial no página fecha "M1 Decisión 2001/202/CE de la Comisión de 21 de febrero de 2001 L 78 42 16.3.2001 2000D0339 — ES — 16.03.2001 — 001.001 — 2 !B DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 7 de marzo de 2000 por la que se establece la lista de zonas correspondientes al objetivo no 2 de los Fondos Estructurales para el período de 2000 a 2006 en Francia [notificada con el número C(2000) 553] (El texto en lengua francesa es el único auténtico) (2000/339/CE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estruc- turales (1) y, en particular, el párrafo primero del apartado 4 de su artículo 4, Una vez consultados el Comité para el desarrollo y la reconversión de las regiones, el Comité de estructuras agrarias y desarrollo rural y el Comité del sector de la pesca y la acuicultura, Considerando lo siguiente: (1) En el punto 2 del párrafo primero del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/1999 se establece que el objetivo no 2 de los Fondos Estructurales es apoyar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales. -

Département 31

31 #NOM ? Dernière mise à jour le : 17 janvier 2013 EXPLOITATIONS DE CARRIERES EN ACTIVITE Département de la Haute-Garonne Matériaux Commune de la Produc, MAX Nb Lieu-dit Exploitant Adresse de l'exploitant Fin de l'Auto carrière Type Surface Ha en tonnes 1 Arguenos Montégut OMG 31440 Saint-Béat 1-sept.-13 Marbre 4,99 10 000 2 Aurignac Sauterne 2 CARRIÈRES BERNADETS Route de Boussens 31420 Aurignac 2-mai-30 Calcaire 28,58 300 000 3 Aurignac Sauterne 1 CARRIÈRES BERNADETS Route de Boussens 31420 Aurignac 13-mai-13 Calcaire 28,29 150 000 4 Beauchalot Bressou CARRIÈRES BERNADETS Route de Boussens 31420 Aurignac 14-févr.-20 Alluvions 34,33 150 000 13 rue des lacs BP 25112 LESPINASSE 5 Bessières Buzet Lagrange Brucs CEMEX GRANULATS 31151 FENOUILLET CEDEX 31-dec-14 Alluvions 19,74 200 000 6 Blajan Sarraillès II IMERYS TC 31350 Blajan 26-août-24 Argile 15,33 90 000 7 Blajan Seguie IMERYS TC 31350 Blajan 16-juin-41 Argile 14,80 90 000 8 Bonrepos Riquet Souleila d en ratier BRIQUETERIE NAGEN 31590 ST MARCEL PAULEL 7-nov.-30 Argile 2,80 6 000 9 Boussan Moulin d'Arnaud CARRIÈRES BERNADETS Route de Boussens 31420 Aurignac 21-déc.-20 Calcaire 2,85 16 000 MIDI PYRENEES 10 Capens Les Quarts Pratmeja GRANULATS 35 Av Champollion 31084 TOULOUSE 25-oct.-16 Alluvions 64,00 600 000 Le baqué, Barbis, Pons, Société GRANULATS VICAT 11 Carbonne Peyssies Bernes,,, (BOUE ET FILS) Bourjaguet 31390 CARBONNE 22-mars-23 Alluvions 106,76 800 000 Page 1 31 Castelnau 97 bis, Chemin de Gabardie 31500 12 d'Estretefonds La Gravette MALET TOULOUSE 16-mars-17 Alluvions 18,00