Etat Initial De L'environnement

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Hébergements De Gâtine

Camping des 3 Plan d'eau 06 31 55 11 06 Vallées 79220 ST CHRISTOPHE SUR ROC La Fragnée - plan d'eau Liste des Camping La Fragnée 05 49 63 21 37 79310 VERRUYES L'Oliverie Camping (naturiste) 05 49 94 61 05 79200 SAURAIS Rue l'Atlantique Hébergements Aire Naturelle 05 49 63 74 31 79130 LE BEUGNON Le Bois Pouvreau Aire Naturelle 06 25 32 12 16 79340 MENIGOUTE Rue du Lac Aire Naturelle 05 49 95 35 08 de Gâtine 79450 ST AUBIN LE CLOUD Aire Naturelle Lac du Cébron (liste établie en mai 2017 et sous réserve de modifications) 05 49 69 88 20 (avec cabanes) 79600 ST LOUP LAMAIRE Aires d'accueil municipales pour camping-cars à Airvault, Azay-sur-Thouet, Champdeniers- Campings St-Denis, Coulonges-sur-L'Autize, Ménigoute, St-Loup-Lamairé, Vasles et Vernoux-en-Gâtine. Camping municipal Pont de Vernay 05 49 64 70 13 Hôtels de Vernay 79600 AIRVAULT 8 rue de Courte Vallée Le Café des 25 place des Promenades Courte Vallée 05 49 64 70 65 05 49 64 71 72 79600 AIRVAULT Promenades 79600 AIRVAULT Les Peupliers 79130 AZAY SUR THOUET 05 49 95 37 13 10 rue de la Gare Le Cygne 05 49 63 30 58 79600 AIRVAULT Camping du Bois Route de La Gare 05 49 60 20 84 2 rue de la Panique Saint Hilaire 86190 CHALANDRAY A La Bonne Vie 05 49 95 91 60 79130 LE BEUGNON Camping municipal 4 Rue du Calvaire Auberge des 2 place de la Mairie 05 49 06 10 72 05 49 69 13 66 du Parc 79160 COULONGES SUR L’AUTIZE Voyageurs 79340 MENIGOUTE L’Envers du 6 av. -

Inventaire Et Valorisation Des Arbres Remarquables Des Deux-Sèvres

Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres Rapport d’activités (2014-2015) En partenariat avec : Avec le soutien financier de : Octobre 2016 Suivis écologiques du site CREN du marais de Clussais-la-Pommeraie (DSNE, 2014) 1 Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres Rapport d’activités (2014-2015) Étude réalisée pour : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Poitou-Charentes Service nature, eau, sites et paysages - Division nature, sites, paysages 15 rue Arthur Ranc CS 60539 86020 Poitiers Inventaires de terrain : 183 bénévoles et salariés de DSNE, Bocage Pays Branché, Prom’Haies (cf. liste en pages suivantes). Gestion des bases de données : Sylvain Domenget et Raphaël Martin (Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes). Crédits photographiques (couverture) : Yanick Méteau (gauche), Joseph Chauveau (haut droit) et Sylvain Provost (bas droit). Rédaction : Stéphane Barbier (Deux-Sèvres Nature Environnement). Relecture : Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), Samuel Fichet (Prom’Haies), Sylvain Provost (DREAL Poitou-Charentes), Simone Marseau (Deux-Sèvres Nature Environnement), Gaétan Robert (Deux-Sèvres Nature Environnement). Référence à utiliser : Deux-Sèvres Nature Environnement, 2016 – Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres - Rapport d’activités (2014-2015). Rapport d’étude pour la DREAL Poitou-Charentes. 48 p. + annexes. Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres - Rapport d’activités (2014-2015) 2 Résumé Les arbres remarquables des Deux-Sèvres avaient fait l’objet d’un inventaire dans les années 1990 ; 440 arbres avaient été répertoriés. En 2014 et 2015, Deux-Sèvres Nature Environnement, en partenariat avec Bocage Pays Branché et Prom’Haies, a réactualisé cet inventaire pour la DREAL Poitou-Charentes. -

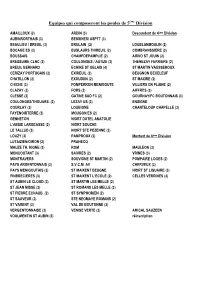

Poules 5Ème Division Et Équipes 6Ème

Equipes qui composeront les poules de 5 ème Division AMAILLOUX (2) ARDIN (3) Descendent de 4 ème Division AUBINRORTHAIS (3) BESSINES/ ASPTT (3) BEAULIEU / BREUIL (3) BRULAIN (2) LOUBLANMOULIN (2) BOCAGE ES (2) BUSLAURS THIREUIL (2) COMBRANSSIERE (3) BOUSSAIS CHAMPDEPAMPLIE (2) AIRVO ST JOUIN (2) BRESSUIRE CLNC (2) COULONGES / AUTIZE (3) THENEZAY FERRIERE (2) BREUIL BERNARD ECHIRE ST GELAIS (4) ST MARTIN VAUSSEROUX CERIZAY PORTUGAIS (2) EXIREUIL (2) BEUGNON BECELEUF CHATILLON (2) EXOUDUN (2) ST MAXIRE (2) CHICHE (3) FOMPERRON MENIGOUTE VILLIERS EN PLAINE (2) CLAZAY (2) FORS (2) AIFFRES (3) CLESSE (2) GATINE SUD FC (2) GOURNAY/FC BOUTONNAIS (3) COULONGES/THOUARS. (2) LEZAY US (3) ENSIGNE COURLAY (3) LOUBIGNE CHANTELOUP CHAPELLE (3) FAYENOIRTERRE (2) MOUGON ES (2) GENNETON NIORT DUTEL ANATOLIE L’ABSIE LARGEASSE (2) NIORT SOUCHE LE TALLUD (3) NIORT STE PEZENNE (2) LOUZY (3) PAMPROUX (2) Montent de 6 ème Division LUTAIZIEN/OIRON (2) PRAHECQ MAUZE TH. RIGNE (3) ROM MAULEON (3) MONCOUTANT (3) SAIVRES (2) VRINES (3) MONTRAVERS SOUVIGNE ST MARTIN (2) POMPAIRE LOGES (2) PAYS ARGENTONNAIS (3) S.V.C.M. AV CHERVEUX (3) PAYS MENIGOUTAIS (3) ST MAIXENT BEUGNE NIORT ST LIGUAIRE (3) PINBRECIERES (3) ST MAIXENT L’ECOLE (2) CELLES VERRINES (3) ST AUBIN LE CLOUD (3) ST MARTIN LES MELLE (2) ST JEAN MISSE (2) ST ROMANS LES MELLE (3) ST PIERRE ECHAUB. (2) ST SYMPHORIEN (2) ST SAUVEUR (3) STE NEOMAYE ROMANS (2) ST VARENT (3) VAL DE BOUTONNE (3) VERGENTONNAISE (2) VENISE VERTE (2) AMICAL SAUZEEN VOULMENTIN ST AUBIN (3) réinscription ème 5 DIVISION POULE A POULE B POULE C AUBINRORTHAIS (3) AIRVO ST JOUIN (2) AMAILLOUX (2) BEAULIEU / BREUIL (3) BOUSSAIS BOCAGE ES (2) BRESSUIRE CLNC (2) COULONGES/THOUARSAIS (2) BREUIL BERNARD CERIZAY PORTUGAIS (2) GENNETON CHANTELOUP CHAPELLE (3) CLAZAY (2) LOUZY (3) CHICHE (3) COMBRANSSIERE (3) LUTAIZIEN/OIRON (2) CLESSE (2) LOUBLANMOULIN (2) MAUZE TH. -

Mémorial Des Deux-Sèvres

MÉMORIAL DEUX-SÈVRES MAZIÈRES EN GATINE INDOCHINE - CORÉE - ALGÉRIE - TUNISIE - MAROC - OPÉRATIONS EXTÉRIEURES L’ASSOCIATION DU MÉMORIAL PRÉSENTATION Depuis la fin de la guerre 1939-1945, des soldats de métier, des appelés du contingent se sont retrouvés engagés dans des combats difficiles en Indochine, en Corée, en Afrique du Nord et en Opérations extérieures, au cours des grandes mutations qui ont marqué le XXème siècle. De nombreuses années plus tard les souvenirs sont encore vivaces dans l’esprit de ceux qui en vécurent l’âpreté de l’épreuve sur ces territoires à la fois accueillants et hostiles, dans un contexte de guerre, de guérilla, dont les uns et les autres resteront marqués à jamais. L’édification du mémorial Départemental pour les Deux-Sévriens morts au service de la France durant ces guerres permet d’inscrire dans la pierre tous ces noms, dont la jeunesse s’est arrêtée, là-bas, loin de leur patrie, en accomplissant leur devoir. C’est ensemble que leurs frères d’armes de l’Union Départementale des Anciens Combattants ont voulu les arracher à l’oubli pour leur rendre un même hommage. Désormais ce lieu de respect et de fidélité va permettre de garder vivante la mémoire de tous ces combattants et une invitation à construire un avenir de paix et de fraternité. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LE BUREAU AIME André KRUPKA Jacques PRÉSIDENT : SECRÉTAIRE ADJOINT : AUDUSSEAU Bernard LEBRUN Maurice Bernard Magneron André Desré BAILLY Jacques MAINSON André VICE-PRÉSIDENTS : TRÉSORIER : BENOIST Jean-Claude MAGNERON Bernard Bernard Audusseau -

Votez a La Primaire De La Droite Et Du Centre ! Comment Trouver Votre Bureau De Vote ?

VOTEZ A LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE ! COMMENT TROUVER VOTRE BUREAU DE VOTE ? Pour la primaire, vos bureaux changent ! Retrouvez ci-dessous votre bureau de D’habitude je vote à : BV Pour la primaire, je vote à : D’habitude je vote à : BV Pour la primaire, je vote à : CHAURAY 1 ALLONNE 1 CHAURAY 2 AZAY-SUR-THOUET 1 CHAURAY 3 LE RETAIL 1 SECONDIGNY CHAURAY 4 POUGNE-HERISSON 1 Salle des fêtes CHAURAY 5 SAINT-AUBIN-LE-CLOUD 1 CHAURAY PLACE DE L HOTEL DE VILLE CHAURAY 6 SAINT-AUBIN-LE-CLOUD 2 Mairie 79130 ECHIRE 1 SECONDIGNY 1 12 RUE DE LEGLISE ECHIRE 2 SECONDIGNY 2 79180 ECHIRE 3 VERNOUX-EN-GATINE 1 SAINT-GELAIS 1 SAINT-GELAIS 2 SAINT-MAXIRE 1 SCIECQ 1 Retrouver les bureaux de vote http://www.primaire2016,org/ou-voter/ ou au 0 821 20 2016 (n° surtaxé) de 8h à 19h VOTEZ A LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE ! COMMENT TROUVER VOTRE BUREAU DE VOTE ? Pour la primaire, vos bureaux changent ! Retrouvez ci-dessous votre bureau de D’habitude je vote à : BV Pour la primaire, je vote à : D’habitude je vote à : BV Pour la primaire, je vote à : BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY 1 BRULAIN 1 CLAVE 1 FORS 1 LA BOISSIERE-EN-GATINE 1 FORS 2 PRAHECQ LES GROSEILLERS 1 JUSCORPS 1 Mairie MAZIERES-EN-GATINE 1 PRAHECQ 1 29 PLACE DE LEGLISE MAZIERES EN GATINE SAINT-GEORGES-DE-NOISNE 1 PRAHECQ 2 79230 Salle des fêtes SAINT-LIN 1 SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE 1 PLACE DES MARRONNIERS SAINT-MARC-LA-LANDE 1 SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS 1 79310 SAINT-PARDOUX 1 SAINT-PARDOUX 2 SOUTIERS 1 VERRUYES 1 VOUHE 1 Retrouver les bureaux de vote http://www.primaire2016,org/ou-voter/ ou -

Paroisse Saint-Jacques En Gatine

Fraternité de Mazières-en-Gâtine Fraternité de Secondigny 3 place de l’Eglise 79310 MAZIERES Communauté locale du Retail-Pamplie Tel. : 05 49 63 20 22 Nom: Marie-Hélène BEAUDET PAROISSE Mail: [email protected] Communauté locale de Pougne-Neuvy-Trayes Nom: Christine ENDUIT SAINT-JACQUES Communauté locale Sainte-Thérèse Communauté locale de Secondigny EN GATINE Nom: Gérard FORTUNE Nom: Laëtitia ARDANUY Communauté locale Soleil levant Communauté locale de Saint-Aubin Nom: Michel CHUPIN Nom: Françoise CANTET 1 place St-Laurent Communauté locale Saint-Théophane Vénard Communauté locale de Vernoux-en-Gâtine 79200 PARTHENAY Nom: Laurent DUPONT Nom: Paulette JEAN-BAPTISTE Téléphone : 05 49 64 05 40 Communauté locale Saint-Martin Mail: [email protected] Nom: Annette ROBIN Fraternité de Thénezay Site: https://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint- 2 rue St-Honoré 79390 THENEZAY jacques79/ Fraternité de Parthenay Tel. : 05 49 63 00 50 ou 06 83 40 91 89 1 place St-Laurent 79200 PARTHENAY Mail: [email protected] Tel. : 05 49 64 05 40 Mail: [email protected] Communauté locale de Gourgé-Aubigny Nom: Marie-René DAVID Communauté locale d’Amailloux Communauté locale de la Ferrière-Oroux Nom: Josette BARBOU Communauté locale de la Peyratte-Lhoumois Communauté locale de Châtillon Nom: Renaud du DRESNAY Nom: Yves DRILLAUD Communauté locale de Thénezay Communauté locale de Parthenay-Adilly-Fénery Nom: Michelle MARQUIS Nom: Françoise ROUSSEAU Communauté locale du Tallud Fraternité des Hauts de Gâtine Nom: Yannick PAILLAT 2 rue du Vieux Château 79340 VASLES Communauté locale de Lageon-Viennay Tel. : 05 49 69 91 28 Nom: Annie-Claude SAURIGNY Mail: [email protected] Communauté locale de Pompaire-Saurais-Ch/Bertrand Equipe pastorale Nom: Aurélie MARTIN Communauté locale de la Vonne Nom: Maryline BALOGE Gérard Mouchard, Frédéric Dacquet, Fraternité de Secondigny Communauté locale de Vasles-Les Forges Jean Richard, prêtres 12 rue de la Vendée 79130 SECONDIGNY Nom: Daniel de SAINT-ANDRE Jacques Largeau, diacre Tel. -

Deux Sèvres 79.Xlsx

Nom de l'association Adresse de l'association Complément d'adresse CP Ville Montant SIRET OEM -Outils en main Moncoutantais MAIRIE 79320 MONTCOUTANT 1 000 751 182 452 00019 Comité amenage rural urbain de la Gati 46 BLD EDGARD QUINET 79208 PARTHENAY CEDEX 2 000 304 801 053 00055 MAINATE – Ménigoute Animation Inter. Nature Envirt Résidence LA FONTAINE 79340 MÉNIGOUTE 3 000 390 585 396 00018 ALCOOL ASSISTANCE Croix de deux Maison des Associations 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT 1 000 523 791 945 00018 L’HOMME et la PIERRE 28 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 79390 THENEZAY 1 000 531 156 875 00019 ASSOCIATION AH 7 RUE DE LA CITADELLE 79200 PARTHENAY 2 000 51882268900015 LES ARTS EN BOULE CSC DU MELLOIS 8 PLACE RENE GROUSSARD 79500 MELLE 2 000 445 105 703 00018 SEVRE ENVIRONNEMENT LE VIEUX DEFFEND 79140 MONTRAVERS 1 000 433 171 428 00025 LE RELAIS CHEMIN DE LA REINE 79500 MELLE 1 000 442 170 890 00010 Épicerie sociale du Mellois LES RESTOS DU COEUR 94 RUE DE LA BLAUDERIE 79000 NIORT 3 000 381 561 901 00038 AIDES 14 rue Scandicci Tour Essor 93508 PANTIN CEDEX 1 000 34949617400047 Bourse aide chômeurs Bressuirais -ATOUT SERVICES 20 RUE DU PERE BP 3 79300 BRESSUIRE 1 000 340 684 281 00066 Union nationale deporte interne famille -ADIF 79 1 place Martin Bastard 79000 Niort 2 000 502 917 156 00015 Allons 7 grand rue 79340 Valsles 1 000 829 049 766 00019 Ass Protection Infor Etude Eau - APIEEE Mairie 79170 CHIZE 3 000 401 445 994 00015 ARCuP 17 allée du Midi 79140 CERIZAY 5 000 322 054 610 00025 Animation Rurale et CUlture Populaire en Bocage BELOKANE 7 -

Département Des Deux-Sèvres Commune De Thénezay

109 DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES COMMUNE DE THÉNEZAY SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2018 NOMBRE DE CONSEILLERS : EN EXERCICE : 15 PRÉSENTS : 12 POUVOIR : 1 VOTANTS : 13 L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, Le dix décembre, à vingt heures trente minutes, le CONSEIL MUNICIPAL de la COMMUNE de THÉNEZAY, dûment convoqué, s’est réuni à la MAIRIE, sous la présidence de Monsieur Jackie PROUST, Maire. DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL: 6 décembre 2018. PRÉSENTS: M. PROUST Jackie (Maire), M. PINEAU Jean-Louis, Mme NOIRAULT Danielle, M. DEJONCKHEERE Thierry, Mme DAVAULT Joëlle (Adjoints), M. GOUBEAU Jean-Paul, Mme CHAUVET Annie, M. LONGEAU Alain, M. PASQUIER Thierry, Mme MEUNIER Magalie, Mme CORNUAULT-PARADIS Chantal, Mme GAUTRAULT Delphine. Absente excusée : Mme NAULIN Patricia (donnant pouvoir à Mme MEUNIER Magalie). Absents : M. PROUST Mickaël, M. GLORIAU Patrick. Mme GAUTRAULT Delphine a été élue secrétaire de séance. 110 ORDRE DU JOUR : -Présentation «Campus rural», avec l’intervention de M. Guillaume MOTARD, vice président de la Communauté de Communes de PARTHENAY-GÂTINE, en charge de la jeunesse et de M. Etienne BOICHARD, référent jeunesse, et désignation de représentants de la collectivité. -Aménagement d’une maison de santé : demande de subvention auprès de la Région Nouvelle Aquitaine (Contrat de Territoire – Pays de Gâtine) - Modification du plan de financement défini par délibération du 12/11/2018. -Révision des tarifications des repas de cantine scolaire. -Révision des tarifications des services communaux. -Contrats d’assurances de la collectivité : présentation des nouveaux contrats proposés par la SMACL. -Convention de partenariat pour participation du Département aux frais d’utilisation du stade par les élèves du collège. -

LA PREFETE DES DEUX-SEVRES Vu Le

CABINET Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ARRETE N° 9 DU 4 AVRIL 2011 RELATIF A L’INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS LA PREFETE DES DEUX-SEVRES Chevalier de la Légion d’Honneur Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 Vu le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention des risques ; Vu le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ; Vu le décret n°2044-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; Vu l’arrêté préfectoral n°10 du 10 février 2006 modifié le 17 novembre 2008 fixant la liste des communes concernées par l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ; Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet ; ARRETE Article 1 L’obligation d’information prévue aux I et II de l’article L 125-5 du code de l’environnement s’applique dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté. Article 2 Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sont arrêtés dans un dossier communal d’information. -

Le Programme D'actions Régional (PAR) Nouvelle-Aquitaine

PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ARRÊTÉ établissant le Programme d'Actions Régional (PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Nouvelle-Aquitaine Le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest, Préfet de la Gironde, VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.211-80 et suivants, VU l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national (PAN) à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, VU l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, VU l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Aquitaine, VU l’arrêté préfectoral du 27 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Poitou-Charentes, VU l’arrêté -

Official Journal C 30 Volume 33 of the European Communities 8 Febraary 1990

yr-^^ /*/*• • "I "Y* 1 ISSN 0378-6986 Official Journal c 30 Volume 33 of the European Communities 8 Febraary 1990 English edition Information and Notices Notice No Contents Page I Information II Preparatory Acts Commission 90/C 30/01 Proposal for Council Directive amending Directive 86/465/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Federal Republic of Germany) 1 90/C 30/02 Proposal for a Council Directive concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (France) 35 90/C 30/03 Proposal for Council Directive amending Directive 81/645/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Greece) 50 90/C 30/04 Amended proposal for a Council Directive on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings 51 90/C 30/05 Re-examined proposal for a Council Directive amending Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations 89 90/C 30/06 Re-examined proposal for a Council Directive on company law concerning single- member private limited companies 91 90/C 30/07 Re-examined proposal for a Council Directive amending Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit 92 90/C 30/08 Re-examined proposal for a: — Council Directive amending Directive 86/298/EEC on rear-mounted roll-over protection structures narrow-track tractors — Council Directive amending Directive 87/402/EEC on roll-over protection structures mounted at the front of narrow-track tractors — Council Directive amending Directive 77/536/EEC on roll-over protection structures for tractors (standard) 95 Price: 12 ECU 8. -

3Loeg58knapb81.Pdf

Edito La rue du Général de Gaulle voit la fin des Ils ont pu se produire avant les professionnels à travaux et dernièrement quelques finitions ont la grande satisfaction des parents et du été effectuées (enduit des murs et réalisation de nombreux public présents. Un soutien financier massifs). à hauteur de 1 000 € a été accordé par la Avec la place devant l’Hôtel de Ville ces travaux municipalité. sécuritaires, d’accessibilité et d’embellissement bouclent un programme important de ce Cette année encore les bénévoles du Comité de mandat. jumelage – section Togo – se sont mobilisés Ceux de la maison de santé viennent de débuter pour continuer à financer les projets «forage» de ce mois-ci pour une durée d’environ une année. Grand Gapé. Plus de 82 tonnes de ferraille ont pu être ainsi collectées. Pour améliorer l’accessibilité du public, les allées du cimetière devraient également Personnel administratif : bénéficier d’une réfection au prochain semestre. Suite au départ de Madame Christiane Tabuteau, qui a fait valoir ses droits à la retraite Un arrosage intégré va être mis en place au depuis le 1er juin, Madame Delphine Portron, à stade. Avec une programmation de nuit cela mi-temps jusqu’alors, a bénéficié d’un temps permettra un gain de temps à nos agents ainsi plein. qu’une économie d’eau. A l’approche des vacances, je vous souhaite à Notre fête communale du 6 juillet, en partenariat toutes et à tous un bel été ! avec EPAT et la Pétanque Thénezéenne rencontrera, nous l’espérons, le même succès Le Maire que les années précédentes.