Plan National D'actions En Faveur Du Panicaut Vivipare

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

RAPPORT CE EP Piste Cyclable Carnac

PREFECTURE du MORBIHAN =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ENQUÊTE PUBLIQUE du lundi 5 octobre 2020 au mercredi 21 octobre 2020 PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE LA REALISATION DE LA PHASE 3 DE LA PISTE CYCLABLE INTERCOMMUNALE n°41 RELIANT LES COMMUNES DE PLOUHARNEL – CARNAC – LA TRINITE SUR MER =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Arrêté préfectoral du 13 août 2020 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 1/2 RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Mathilde Coussemacq - commissaire-enquêtrice E.P. N° E20000083/35 DUP réalisation phase 3 piste cyclable n°41 Préfecture du Morbihan/AQTA TABLE DES MATIÈRES I -PRESENTATION DE L’ENQUETE.......................................................................................3 I.1 -CADRE GÉNÉRAL DANS LEQUEL S'INSCRIT LE PROJET............................................3 I.2 -OBJET DE L’ENQUÊTE..............................................................................................4 I.3 -CADRE JURIDIQUE...................................................................................................4 I.4 -NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET...........................................................5 I.4.1- Objectifs généraux du projet de piste cyclable n°41......................................5 I.4.2- Choix du tracé présenté à l'enquête...............................................................5 I.4.3- Caractéristiques principales du projet présenté à l'enquête..........................7 I.4.4- Insertion et impacts du projet dans l'environnement ..................................9 I.4.5- Situation -

Mise En Page 1 26/06/2019 10:07 Page1

CTM LIGNE 1 AUTOMNE.qxp_Mise en page 1 26/06/2019 10:07 Page1 LIGNE PRATIQUE LIGNE EN SAVOIR PLUS 1 1 Le réseau de transport devient de la Région Bretagne Calendrier de circulation Sur le réseau BreizhGo (ex Tim) Septembre Octobre Novembre Décembre D 1 M 1 V 1 D 1 Pour tout connaitre sur les horaires, arrêts, tarifs : L 2 M 2 S 2 L 2 0 800 01 01 56 M 3 J 3 D 3 M 3 M 4 V 4 L 4 M 4 (Gratuit depuis un poste fixe ou un mobile) J 5 S 5 M 5 J 5 Du lundi au samedi 7 h 30 à 19 h LIGNE V 6 D 6 M 6 V 6 S 7 L 7 J 7 S 7 D 8 M 8 V 8 D 8 1 L 9 M 9 S 9 L 9 Pour une information en situation perturbée M 10 J 10 D 10 M 10 (retards, incidents, grèves, intempéries...) M 11 V 11 L 11 M 11 J 12 S 12 M 12 J 12 contactez directement le transporteur : V 13 D 13 M 13 V 13 COMPAGNIE DE TRANSPORTS DU MORBIHAN AURAY | CARNAC | QUIBERON S 14 L 14 J 14 S 14 Kerbotez - 56690 LANDEVANT D 15 M 15 V 15 D 15 L 16 M 16 S 16 L 16 T. 02 97 01 22 71 M 17 J 17 D 17 M 17 M 18 V 18 L 18 M 18 J 19 S 19 M 19 J 19 V 20 D 20 M 20 V 20 S 21 L 21 J 21 D 22 M 22 V 22 L 23 M 23 S 23 M 24 J 24 D 24 Vacances M 25 V 25 L 25 scolaires J 26 S 26 M 26 V 27 D 27 M 27 S 28 L 28 J 28 D 29 M 29 V 29 V 30 M 30 S 30 Le Conseil régional de Bretagne, aujourd’hui responsable de l’organisation J 31 des transports interurbains, scolaires (hors agglomérations), ferroviaire (TER) et des liaisons maritimes avec les îles a fait le choix de rassembler AUTOMNE 2019 Autres réseaux l’ensemble de ce grand réseau de transport sous un nom unique : BreizhGo. -

• Auray • Carnac • Quiberon

LIGNE LIGNE 1 Pratique 1 Pour en savoir plus • Calendrier de circulation • Sur le réseau TIM DEC 17 JANV 18 FEV 18 MARS 18 AVR 18 MAI 18 JUIN 18 1 L 1 J 1 J 1 D 1 M 1 V 2 M 2 V 2 V 2 L 2 M 2 S 3 M 3 S 3 S 3 M 3 J 3 D 4 J 4 D 4 D 4 M 4 V 4 L infos 5 V 5 L 5 L 5 J 5 S 5 M 6 S 6 M 6 M 6 V 6 D 6 M 7 D 7 M 7 M 7 S 7 L 7 J 8 L 8 J 8 J 8 D 8 M 8 V 0 800 01 01 56 9 M 9 V 9 V 9 L 9 M 9 S Gratuit depuis un poste !xe ou un mobile 10 M 10 S 10 S 10 M 10 J 10 D • 11 J 11 D 11 D 11 M 11 V 11 L Pour tout savoir sur les horaires, arrêts, tarifs… 12 V 12 L 12 L 12 J 12 S 12 M du lundi au samedi de 7h30 à 19h00 13 S 13 M 13 M 13 V 13 D 13 M 14 D 14 M 14 M 14 S 14 L 14 J • ou [email protected] 15 L 15 J 15 J 15 D 15 M 15 V 16 M 16 V 16 V 16 L 16 M 16 S 17 M 17 S 17 S 17 M 17 J 17 D 18 J 18 D 18 D 18 M 18 V 18 L 19 V 19 L 19 L 19 J 19 S 19 M • Pour une information sur cette ligne (retard de car, 20 S 20 M 20 M 20 V 20 D 20 M 21 D 21 M 21 M 21 S 21 L 21 J incident sur la ligne, ...) 22 L 22 J 22 J 22 D 22 M 22 V contactez directement le transporteur : 23 S 23 M 23 V 23 V 23 L 23 M 23 S LIGNE 24 D 24 M 24 S 24 S 24 M 24 J 24 D COMPAGNIE DE TRANSPORTS DU MORBIHAN 25 L 25 J 25 D 25 D 25 M 25 V 25 L 26 M 26 V 26 L 26 L 26 J 26 S 26 M 02 97 01 22 71 27 M 27 S 27 M 27 M 27 V 27 D 27 M Kerbotez 28 J 28 D 28 M 28 M 28 S 28 L 28 J 56690 LANDEVANT • AURAY 29 V 29 L 29 J 29 D 29 M 29 V 1 30 S 30 M 30 V 30 L 30 M 31 D 31 M 31 S 31 J www.lactm.com • CARNAC Périodes scolaires Dimanches et jours fériés Vacances scolaires • Autres réseaux • QUIBERON ATTENTION, la dernière semaine, certains services fonctionnant en "Périodes Scolaires" • BELLE-ILE-EN-MER, ILES D’HOUAT • AURAYBUS 0 800 01 01 56 Gratuit depuis un poste !xe ou un mobile sont susceptibles d'être supprimés. -

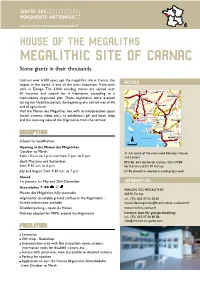

MEGALITHIC SITE of CARNAC Stone Giants in Their Thousands

www.tourisme.monuments-nationaux.fr HOUSE OF THE MEGALITHS MEGALITHIC SITE OF CARNAC Stone giants in their thousands. Laid out over 6,500 years ago, the megalithic site at Carnac, the ACCESS largest in the world, is one of the most important Prehistoric sites in Europe. The 3,000 standing stones are spread over 40 hectares and stretch for 4 kilometres, according to a meticulously organised plan. These alignments were erected during the Neolithic period, the beginning of a settled way of life and of agriculture. Visit the Maison des Mégalithes, too, with its interpretation space (touch screens, video, etc.), its exhibitions, gift and book shop and the stunning view of the Alignments from the terrace! RECEPTION Subject to modification. Opening of the Maison des Mégalithes October to March: 11 km south of the main road between Vannes from 10 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m. and Lorient April, May, June and September: RN165, exit Quiberon Carnac, then D768 from 9.30 a.m. to 6 p.m. for 5.5 km and D119 Carnac July and August: from 9.30 a.m. to 7 p.m. D196 closed to coaches travelling east west Closed 1st January, 1st May and 25th December INFORMATION Accessibility MAISON DES MEGALITHES Maison des Mégalithes: fully accessible 56340 Carnac Alignments: unsuitable ground surface in the Alignments - tel.: (33) (0)2 97 52 29 81 further information available [email protected] Disabled parking - route du Hahon www.menhirs-carnac.fr Pathway adapted for PRMs around the Alignments Lecture tour for groups booking: tel.: (33) (0)2 97 56 60 86 [email protected] FACILITIES Lavatories Gift shop - Bookshop Interpretation area with film projection room, screens, information tools for disabled visitors, etc. -

Trip Description 8 Days Discovering Quiberon Peninsula and Belle Ile

Trip description 8 days discovering Quiberon peninsula and Belle Ile en Mer In this semi itinerant bike tour, you will discover some of the most beautiful landscapes of Brittany. You will cycle along forests, beaches and cliffs. Destination France Location Bretagne Duration 8 days Difficulty Level Moderate Validity From April to November Minimum age 9 years old Reference B0802 Type of stay loop trip Itinerary This cycling tour in South Britanny will show you the beauty of the wild Atlantic Coast. You will discover the traditionnal village of Erdeven, the river of Etel but also St Cado Island. On your way, you will pass through the standing stones (menhirs) until you reach Carnac and its amazing "alignment of Carnac". Hop from the beautiful peninsula of Quiberon to Belle Ile en Mer island and enjoy the magic of the Atlantic ocean. On this tour, you will ride on cyclable paths and small countryside roads. You will pass through a lot of small Breton villages. Day 1 Arrival in Erdeven area Arrival in Erdeven. Walk your way through Erdeven and discover the charm of a traditionnal Breton village. Day 2 Day trip to Etel River and You’ll cross the woods until you reach the river and the Sea Gulf. The Etel river and St St Cado island Cado island are among the most beautiful natural sites of this area.The sandbank of Etel, closes a bay rich in marshes, oyster parks, dunes, wild beaches and colourful boats. You will be amazed by the diversity of the landscape. Bike 26km Day 3 Erdeven - Quiberon via Riding cyclable path and small countryside roads, you will reach Carnac and the most Carnac famous stand stones of the region : "Carnac alignments". -

La Région De Carnac Du Campaniforme À L'âge Du Bronze

La fin d’un monde ? La région de Carnac du Campaniforme à l’âge du Bronze ancien Clément Nicolas To cite this version: Clément Nicolas. La fin d’un monde ? La région de Carnac du Campaniforme à l’âge duBronze ancien. Bulletin et mémoires de la Société polymathique du Morbihan, Vannes: Société polymathique du Morbihan, 2016. hal-02883859 HAL Id: hal-02883859 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02883859 Submitted on 29 Jun 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. NICOLAS C. (2016) - La fin d’un monde ? La région de Carnac du Campaniforme à l’âge du Bronze ancien, Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 142, p. 41-77. La fin d’un monde ? La région de Carnac du Campaniforme à l’âge du Bronze ancien Clément NICOLAS1 Les monuments de Carnac et sa région ont très tôt fait l’objet de nombreuses explorations, notamment à partir de la seconde moitié du 19e siècle sous l’égide de la Société polymathique du Morbihan. Ces investigations ont permis de mettre en lumière le riche paysage mégalithique érigé au cours du Néolithique. Les nombreuses fouilles de dolmens présentent à la fois les défauts de leur exécution expéditive et l’avantage de leur application systématique. -

Excavations at Carnac (Brittany)

EXCAVATIONS AT CARNAC Digitized by the Internet Archive in 2015 https://archive.org/details/excavationsatcarOOnniln * EXCAVATIONS AT C A R N A C (BRITTANY) ^ A RECORD OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN THE ALIGNMENTS OF KERMARIO BY JAMES MILN EDINBURGH DAVID DOUGLAS, No. 9 SOUTH CASTLE STREET MDCCCLXXXI All rights reserved. Prhileil by R. & R. Cl.ARK, Editibtirgh. PREFACE. In the preface of the work pubhshed in 1877, entitled A rchcBological Researches at Carnac in Brittany, I announced my intention of continuing my explorations in that neigh- bourhood. Having since then realised these projects to some extent, I now offer to the public the present work, descriptive of my researches amongst the Alignments of Menhirs at Ker- mario. This, while forming a sequel to the Bossenno, is intended to be succeeded by others which will contain the results of more recent excavations in the region about Carnac, amongst Gallo- Roman remains, dolmens, circular places of sepulture, and quadrilateral monuments. Jan. 1881. ajifje autijor, JAMES MILN, Died 28th January i88i, while the book ivas being printed. PREFATORY NOTE BY THE PUBLISHER. James Miln of Woodhill, Forfarshire, born in 1818, was the second son of James Yeaman Miln of Murie and Wood- hill. In early life he was much abroad, having resided for considerable periods in India, China, and New Zealand, and travelled extensively in other parts of the world. Naturally observant and reflective, the knowledge which he thus acquired of different races of men in different stages of culture and civilisation, drew him gradually to the study of archaeology, to which he finally devoted himself with a degree of energy and ardour but rarely exhibited. -

Trip Description South Brittany in Family from Erdeven to Quiberon

Trip description South Brittany in family from Erdeven to Quiberon In this semi itinerant tour you will discover some of the most beautiful landscapes of Brittany. You will cycle among forests, beaches and cliffs. Let yourself be carried by this magical area full of celtic history. This tour is ideal for families. Destination France Location Brittany Duration 6 day s Dif f iculty Lev el Very easy Validity From April to Nov ember M inimum age 1 y ears old Ref erence B0601 Ty pe of stay loop trip Itinerary On this cycling tour in South Britanny you will discover the beauty of the dolmens, forest and the wild atlantic coast. You will see the traditionnal village of Erdeven, the river of Etel but also St Cado Island. On your way you will pass through the standing stones until you reach Carnac and its famous "alignment of Carnac". Ride further to the beautiful peninsula of Quiberon and enjoy the magic of the Atlantic ocean. This tour is ideal for families. Day 1 Arrival in Erdeven Arrival in Erdeven. Walk your way through Erdeven and discover the charm of a traditionnal Breton village. Day 2 Day trip to Etel River You’ll cross the woods until you reach the river and the Sea Gulf. The Etel river and St and St Cado island Cado island are among the most beautiful natural sites of this area.The sandbank of Etel, closes a bay rich in marshes, oyster parks, dunes, wild beaches and colourful boats. You Bike will be amazed by the diversity of the landscape. -

Spirituelles & Culturelles

Vos escales de l’été… spirituelles & culturelles …en famille, entre amis 2021 Carnac, La Trinité-sur-Mer, Plouharnel 1 Peinture RENSEIGNEMENTS Décoration Ravalement PRATIQUES Paroisses de Carnac, Revêtements sols et murs La Trinité-sur-Mer, Plouharnel Atelier / Show room : 5 rue du Cabestan à La Trinité-sur-Mer www.interclochers.fr [email protected] • www.maisonarthus.com Presbytères 02 97 55 70 89 • 06 07 87 33 53 • 28 rue Colary - 56 340 Carnac 02 97 52 08 08, [email protected] • 24 rue des Frères Kermorvant ERIE DU 56 470 La Trinité-sur-Mer - 02 97 55 73 03 EPICE POR L’E T Accueil au presbytère de Carnac Epicerie fi ne • De 9 h à 12 h et dePartie 14 h à 17 h,édito sauf le dimanche. • De 9 h à 12 h le samedi. 2 cours des Quais En dehors des permanences, Maison fondée merci de prendre rendez-vous. LA TRINITÉ-SUR-MER en 2003 Tél. 02 97 55 76 97 Prêtres • Père Dominique Le Quernec, recteur doyen 06 11 30 65 87, [email protected] • Père Marc Wilhelm, vicaire 06 50 57 74 62, [email protected] • Père Emmanuel Mengolo, vicaire, 06 82 98 95 51, [email protected] Durant la saison estivale, présence et services de plusieurs prêtres de l’extérieur. Chaîne YouTube de nos paroisses bzh.me/carnac 2 Éditorial Tout le monde prévoit pour cette année des vacances Alors, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour un “hexagonales”. Comme l’an passé. Nous nous souvenons temps de vacances, un temps de repos, un temps de res- de cet été 2020 où nos côtes ont connu une affluence sourcement ! Nous avons tous besoin de faire une pause record de tourisme. -

Guide Des Établissements Loisirs Ouverts En Mai 2021

GUIDE DES ÉTABLISSEMENTS DE LOISIRS ET VISITES OUVERTS EN MAI Carnac Acvité nauque - Plug & Play- l’école mul-glisse Détente - Spa Nuxe Boulevard de la base nauque- Base Est Port en Dro Hôtel le Diana 21 boulevard de la plage 02 97 52 05 38 uniquement sur rdv par téléphone ou mail Dès le 07 Mai Résa au 06 32 59 23 41 ou [email protected] Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h seulement pour les soins en cabine Acvité nauque - Saint Co Windsurf Plage de Saint Colomban 06 13 33 03 26 Détente- Metanoia Yoga Uniquement sur réservaon 06 43 72 75 41 Cours en ligne fi ndyourmetanoia.com ou Cours en extérieur Acvité nauque - Yacht Club de Carnac selon météo - Sur réservaon par téléphone. Port En Dro 02 97 52 10 98 /06 63 51 59 94 Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeux - Le Manège d'Armelle cours parculiers et locaons sur réservaon 50 bis, avenue des Druides 06 22 70 10 43 Ouvert tous les jours de 16h à 19h Acvité nauque - Carnac Evasion (kitesurf) De 10h30 à 12h30, le mercredi et le week-end, ainsi que le 52 avenue des Druides 02 97 52 63 30 mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche du week-end Sur réservaon de l'ascension. À parr du 19 mai, les petes machines et la buvee seront Acvité nauque - N auc Sport également ouvertes à ces horaires. Locaon cat, planche à voile, paddle, cours parculiers A Port en Dro-Carnac plage - 02 97 52 88 02 Locaon de cycles - A Bicyclee Ouvert à Carnac et à La Trinité-sur-Mer tous les jours de 9h à 93 bis Avenue des Druides 02 97 52 75 08 18h30 (sauf excepon météo). -

Prehistoric Tombs & Standing Stones

PREHISTORIC TOMBS & STANDING STONES OF WESSEX & BRITTANY JUST ANNOUNCED: After-hours, inner circle access to Stonehenge has been granted for this tour! May 7 - 18, 2019 (12 days) with prehistorian Paul G. Bahn Explore the extraordinary prehistoric sites of Wessex, England, and Brittany, France. Amidst beautiful landscapes see world renowned, as well as lesser known, Neolithic and Bronze Age megaliths and monuments such as enigmatic rings of giant standing stones and remarkable chambered tombs. Explore medieval churches, charming villages, museum collections, and more. Archaeology-focused tours for the curious to the connoisseur. © DBauch Highlights include: • Stonehenge, the world’s most famous megalithic site, which is a • The UNESCO World Heritage site of Mont- UNESCO World Heritage site together with Avebury, a unique Saint-Michel, an imposing abbey built on a tidal Neolithic henge that includes Europe’s largest prehistoric stone circle. island. • Enigmatic chambered tombs such as West Kennet Long Barrow. • Charming villages, medieval churches, and • Carnac, with more than 3,000 prehistoric standing stones, the beautiful landscapes of coastlines and rolling hills. world’s largest collection of megalithic monuments. • The uninhabited island of Gavrinis, with a magnificent passage tomb that is lined with elaborately engraved, vertical stones. SOUTHERN ENGLAND • Several outstanding museum collections including prehistoric London necklaces, pendants, polished stone axes, and more. Avebury Devizes Itinerary Durrington Walls (B)= Breakfast, (L)= Lunch, (D)= Dinner Stonehenge Tuesday, May 7, 2019: Depart HOME Salisbury 3 Portsmouth Wednesday, May 8: Arrive London, ENGLAND | Salisbury, Wessex | # of Hotel Nights Welcome Dinner Arrive at London’s Heathrow Airport (LHR), where you will be met and transferred to our hotel in the historic city of Salisbury. -

Liste Des Services D'aide À Domicile

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN LISTE DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE Dénomination & adresse du service Pour contacter le service Secteur d’intervention Service prestataire tarifé d’aide à domicile (à titre indicatif) LISTE DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE SERVICES PRESTATAIRES AUTORISÉS & SERVICES MANDATAIRES AGRÉÉS INTERVENANT À DOMICILE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES Mise à jour du 22 mai 2018 1 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN LLEISTEESS S SDESEERR SERVICESVVIIICCEESS D DD’’AAIDEAIIIDDE EÀ DOMICILEÀÀ DDOOMMII ICCIIILLEE Les servicesDénomination d’aide à domicile & adresse aux du personnes service âgées et aux personnesPour contacter handicapées, le service réalisent ou aide àSecteur l'accomplissement d’intervention des tâches et des activités de la vie quotidienne. Service prestataire tarifé Coordonnésd’aide le cas à domicile échéant avec d'autres services, notamment les services de soins à domicile, ils ont pour mission (à titre de indicatif)concourir au maintien des personnes dans leur cadre de vie habituel et à la préservation de leur autonomie. Les services recensés aux pages suivantes interviennent dans le département du Morbihan. Ils s’adressent en particulier aux personnes âgées de plus de 60 ans, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et aux personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH). Ces services doivent disposer d’une validation spécifique délivrée par le préfet du département (l’agrément) ou par le président du conseil départemental (l’autorisation), sous réserve du respect d’un cahier des charges vérifiant leur capacité à intervenir auprès de publics fragilisés. Le choix entre deux modalités d’intervention : le service mandataire - le service prestataire Les services mandataires assurent le recrutement et la mise en relation de l’intervenant à domicile avec le bénéficiaire de l’aide, ainsi que la gestion administrative du contrat : établissement du contrat de travail, des fiches de paie, déclaration des charges sociales, etc..