Abstract Le Cinema De Banlieue

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

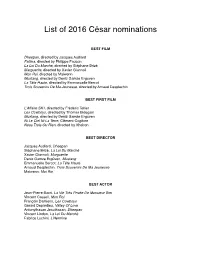

List of Cesar Nominations 2016

List of 2016 César nominations! ! ! ! BEST! FILM! Dheepan, directed by Jacques Audiard! Fatima, directed by Philippe Faucon! La Loi Du Marché, directed by Stéphane Brizé! Marguerite, directed by Xavier Giannoli! Mon Roi, directed by Maiwenn! Mustang, directed by Deniz Gamze Erguven! La Tête Haute, directed by Emmanuelle Bercot! !Trois Souvenirs De Ma Jeunesse, directed by Arnaud Desplechin! ! ! BEST FIRST FILM! L’Affaire SK1, directed by Frédéric Tellier! Les Cowboys, directed by Thomas Bidegain! Mustang, directed by Deniz Gamze Erguven! Ni Le Ciel Ni La Terre, Clément Cogitore! !Nous Trois Ou Rien, directed by Kheiron! ! ! BEST DIRECTOR! Jacques Audiard, Dheepan! Stéphane Brizé, La Loi Du Marché! Xavier Giannoli, Marguerite! Deniz Gamze Ergüven, Mustang! Emmanuelle Bercot, La Tête Haute! Arnaud Desplechin, Trois Souvenirs De Ma Jeunesse! !Maïwenn, Moi Roi! ! ! BEST ACTOR! Jean-Pierre Bacri, La Vie Très Privée De Monsieur Sim! Vincent Cassell, Mon Roi! François Damiens, Les Cowboys! Gérard Depardieu, Valley Of Love! Antonythasan Jesuthasan, Dheepan! Vincent Lindon, La Loi Du Marché! !Fabrice Luchini, L’Hermine! ! ! ! BEST ACTRESS! Loubna Abidar, Much Loved! Emmanuelle Bercot, Mon Roi! Cécile de France, La Belle Saison! Catherine Deneuve, La Tête Haute! Catherine Frot, Marguerite! Isabelle Huppert, Valley Of Love! !Soria Zeroual, Fatima! ! BEST SUPPORTING ACTOR! Michel Fau, Marguerite! Louis Garrel, Mon Roi! Benoit Magimel, La Tête Haute! André Marcon, Marguerite! !Vincent Rottiers, Dheepan! ! ! BEST SUPPORTING ACTRESS! Sara Forestier, -

Feature Films

FEATURE FILMS NEW BERLINALE 2016 GENERATION CANNES 2016 OFFICIAL SELECTION MISS IMPOSSIBLE SPECIAL MENTION CHOUF by Karim Dridi SPECIAL SCREENING by Emilie Deleuze TIFF KIDS 2016 With: Sofian Khammes, Foued Nabba, Oussama Abdul Aal With: Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne, Catherine Hiegel, Alex Lutz Chouf: It means “look” in Arabic but it is also the name of the watchmen in the drug cartels of Marseille. Sofiane is 20. A brilliant Some would say Aurore lives a boring life. But when you are a 13 year- student, he comes back to spend his holiday in the Marseille ghetto old girl, and just like her have an uncompromising way of looking where he was born. His brother, a dealer, gets shot before his eyes. at boys, school, family or friends, life takes on the appearance of a Sofiane gives up on his studies and gets involved in the drug network, merry psychodrama. Especially with a new French teacher, the threat ready to avenge him. He quickly rises to the top and becomes the of being sent to boarding school, repeatedly falling in love and the boss’s right hand. Trapped by the system, Sofiane is dragged into a crazy idea of going on stage with a band... spiral of violence... AGAT FILMS & CIE / FRANCE / 90’ / HD / 2016 TESSALIT PRODUCTIONS - MIRAK FILMS / FRANCE / 106’ / HD / 2016 VENICE FILM FESTIVAL 2016 - LOCARNO 2016 HOME by Fien Troch ORIZZONTI - BEST DIRECTOR AWARD THE FALSE SECRETS OFFICIAL SELECTION TIFF PLATFORM 2016 by Luc Bondy With: Sebastian Van Dun, Mistral Guidotti, Loic Batog, Lena Sukjkerbuijk, Karlijn Sileghem With: Isabelle Huppert, Louis Garrel, Bulle Ogier, Yves Jacques Dorante, a penniless young man, takes on the position of steward at 17-year-old Kevin, sentenced for violent behavior, is just let out the house of Araminte, an attractive widow whom he secretly loves. -

The Cutting Edge of French Cinema

BACKWASH: THE CUTTING EDGE OF FRENCH CINEMA J’IRAI AU PARADIS CAR L’ENFER EST ICI , Xavier Durringer ( France, 1997 ) MA 6T VA CRACK-ER , Jean-Francois Richet ( France, 1997 ) LE PETIT VOLEUR , Érick Zonca ( France, 1998 ) L’HUMANITÉ , Bruno Dumont ( France, 1999 ) POLA X , Leos Carax ( France, 1999 ) RESSOURCES HUMAINES (Human Resources), Laurent Cantet ( France, 1999 ) À MA SOEUR! , Catherine Breillat ( France-Italy, 2000 ) PARIA , Nicolas Klotz ( France, 2000 ) SAINT-CYR , Patricia Mazuy ( France-Belgium, 2000 ) SELON MATTHIEU , Xavier Beauvois ( France, 2000 ) SOUS LE SABLE , François Ozon ( France-Belgium-Italy-Japan, 2000 ) ÊTRE ET AVOIR , Nicolas Philibert ( France, 2001 ) IRRÉVERSIBLE (Irreversible), Gaspar Noé ( France, 2001 ) LA CHATTE À DEUX TÊTES , Jacques Nolot ( France, 2001 ) LA VIE NOUVELLE , Philippe Grandrieux ( France, 2001 ) LE PACTE DES LOUPS , Christophe Gans ( France, 2001 ) LE STADE DE WIMBLEDON , Mathieu Amalric ( France, 2001 ) ROBERTO SUCCO , Cédric Kahn ( France-Switzerland, 2001 ) TROUBLE EVERY DAY , Claire Denis ( France-Japan, 2001 ) DANS MA PEAU , Marina De Van ( France, 2002 ) UN HOMME, UN VRAI , Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu ( France, 2002 ) CLEAN , Olivier Assayas ( France-UK-Canada, 2003 ) INNOCENCE , Lucile Hadzihalilovic ( France-UK-Belgium, 2003 ) L’ESQUIVE , Abdellatif Kechiche ( France, 2003 ) LE CONVOYEUR , Nicolas Boukhrief ( France, 2003 ) LES CORPS IMPATIENTS , Xavier Giannoli ( France, 2003 ) ROIS ET REINE , Arnaud Desplechin ( France-Belgium, 2003 ) TIRESIA , Bertrand Bonello ( France, 2003 ) DE BATTRE MON COEUR S’EST ARRÊTÉ (The Beat That My Heart Skipped), Jacques Audiard ( France, 2004 ) LES REVENANTS , Robin Campillo ( France, 2004 ) LES ANGES EXTERMINATEURS , Jean-Claude Brisseau ( France, 2005 ) VOICI VENU LE TEMPS , Alain Guiraudie ( France, 2005 ) À L’INTERIEUR , Alexandre Bustillo, Julien Maury ( France, 2006 ) AVIDA , Benoît Delépine, Gustave Kervern ( France, 2006 ) LES CHANSONS D’AMOUR , Christophe Honoré ( France, 2006 ) 24 MESURES , Jalil Lespert ( France-Canada, 2007 ) L’HISTOIRE DE RICHARD O. -

Cinema Medeia Nimas

Cinema Medeia Nimas www.medeiafilmes.com 10.06 07.07.2021 Nocturno de Gianfranco Rosi Estreia 10 Junho Programa Cinema Medeia Nimas | 13ª edição | 10.06 — 07.07.2021 | Av. 5 de Outubro, 42 B - 1050-057 Lisboa | Telefone: 213 574 362 | [email protected] 213 574 362 | [email protected] Telefone: 42 B - 1050-057 Lisboa | 5 de Outubro, Medeia Cinema Nimas | 13ª edição 10.06 — 07.07.2021 Av. Programa Os Grandes Mestres do Cinema Italiano Ciclo: Olhares 1ª Parte Transgressivos A partir de 17 Junho A partir de 12 Junho Ciclo: O “Roman Porno” Programa sujeito a alterações de horários no quadro de eventuais novas medidas de contençãoda da propagaçãoNikkatsu da [1971-2016] COVID-19 determinadas pelas autoridades. Consulte a informação sempre actualizada em www.medeiafilmes.com. Continua em exibição Medeia Nimas 10.06 — 07.07.2021 1 Estreias AS ANDORINHAS DE CABUL ENTRE A MORTE Les Hirondelles de Kaboul In Between Dying de Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec de Hilal Baydarov com Simon Abkarian, Zita Hanrot, com Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Swann Arlaud Huseyn Nasirov, Samir Abbasov França, 2019 – 1h21 | M/14 Azerbaijão, México, EUA, 2020 – 1h28 | M/14 ESTREIA – 10 JUNHO ESTREIA – 11 JUNHO NOCTURNO --------------------------------------------- --------------------------------------------- Notturno No Verão de 1998, a cidade de Cabul, no Davud é um jovem incompreendido e de Gianfranco Rosi Afeganistão, era controlada pelos talibãs. inquieto que tenta encontrar a sua família Mohsen e Zunaira são um casal de jovens "verdadeira", aquela que trará amor e Itália, França, Alemanha, 2020 – 1h40 | M/14 que se amam profundamente. Apesar significado à sua vida. -

The Beauty of the Real: What Hollywood Can

The Beauty of the Real The Beauty of the Real What Hollywood Can Learn from Contemporary French Actresses Mick LaSalle s ta n f or d ge n e r a l b o o k s An Imprint of Stanford University Press Stanford, California Stanford University Press Stanford, California © 2012 by Mick LaSalle. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system without the prior written permission of Stanford University Press. Printed in the United States of America on acid-free, archival-quality paper Library of Congress Cataloging-in-Publication Data LaSalle, Mick, author. The beauty of the real : what Hollywood can learn from contemporary French actresses / Mick LaSalle. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8047-6854-2 (cloth : alk. paper) 1. Motion picture actors and actresses--France. 2. Actresses--France. 3. Women in motion pictures. 4. Motion pictures, French--United States. I. Title. PN1998.2.L376 2012 791.43'65220944--dc23 2011049156 Designed by Bruce Lundquist Typeset at Stanford University Press in 10.5/15 Bell MT For my mother, for Joanne, for Amy and for Leba Hertz. Great women. Contents Introduction: Two Myths 1 1 Teen Rebellion 11 2 The Young Woman Alone: Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, and Nathalie Baye 23 3 Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, and the Temptations of Vanity 37 4 The Shame of Valeria Bruni Tedeschi 49 5 Sandrine Kiberlain 61 6 Sandrine -

Program: He Would Spend the Day at the Office, the Night in Levesque Prison

Virginia Commonwealth University and the University of Richmond present Richmond,Virginia March 24-27, 2011 Exclusive Media Sponsor All films have English subtitles and are presented by their actors and directors. 19th annual • Byrd Theatre • Richmond, Va. • (804) 827-FILM • www.frenchfilmfestival.us Virginia Commonwealth University and the University of Richmond present Richmond,Virginia Official Reception wITh ThE acToRS & dIREcToRS Saturday, March 26, 7:00 - 9:30pm VcU Scott house 909 w. Franklin Street (Parking along w. Franklin Street from harrison to Laurel for Reception Pass holders) Featuring some of Richmond’s Best of the Best EVENT CATERER EXCLUSIVE MEDIA SPONSOR 2 Schedule Thursday, March 24 Saturday, March 26 Sunday, March 27 6:30 p.m. Nos enfants nous 8:30 a.m. First Short Film Series 8:15 a.m. Second Short Film Series accuseront by Jean-Paul Jaud Le Concile lunatique Nuit blanche by Christophe Gautry and by Samuel Tilman Preview Screening for Arnaud Demuynck Master Class Ego Sum Petrus Le Meilleur Ami de l’homme by Julien Dexant by Vincent Mariette 8:45 p.m. Hors-la-loi L’Accordeur by Rachid Bouchareb Le Sans-Nom by Olivier Treiner by Violaine Lécuyer Un jour sans Friday, March 25 L’Incroyable Voyage by Yzabel Dzisky 1:30 p.m. Master class: de Margaux by Marc-Etienne Schwartz Discussion with directors « Partnering with France’s Samuel Tilman, Julien Dexant, renowned Cinema Schools : Discussion with director of Olivier Treiner and Yzabel Ecole Nationale Supérieure photography Sara Sponga Dzisky Louis Lumière and La Fémis » and directors Vincent Mari- ette, Violaine Lécuyer and 9:50 a.m. -

Liste Officielle Des Nominations Pour Les César 2016

Liste Officielle des Nominations pour les César 2016 sont nommées pour le César du Meilleur Espoir Féminin CAMILLE COTTIN dans CONNASSE, PRINCESSE DES CŒURS SARA GIRAUDEAU dans LES BÊTISES ZITA HANROT dans FATIMA DIANE ROUXEL dans LA TÊTE HAUTE LOU ROY-LECOLLINET dans TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE sont nommés pour le César du Meilleur Espoir Masculin SWANN ARLAUD dans LES ANARCHISTES QUENTIN DOLMAIRE dans TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE FÉLIX MOATI dans À TROIS ON Y VA FINNEGAN OLDFIELD dans LES COWBOYS ROD PARADOT dans LA TÊTE HAUTE sont nommées pour le César de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle SARA FORESTIER dans LA TÊTE HAUTE AGNÈS JAOUI dans COMME UN AVION SIDSE BABETT KNUDSEN dans L’HERMINE NOÉMIE LVOVSKY dans LA BELLE SAISON KARIN VIARD dans 21 NUITS AVEC PATTIE sont nommés pour le César du Meilleur Acteur dans un Second Rôle MICHEL FAU dans MARGUERITE LOUIS GARREL dans MON ROI BENOÎT MAGIMEL dans LA TÊTE HAUTE ANDRÉ MARCON dans MARGUERITE VINCENT ROTTIERS dans DHEEPAN sont nommées pour le César de la Meilleure Actrice LOUBNA ABIDAR dans MUCH LOVED EMMANUELLE BERCOT dans MON ROI CÉCILE DE FRANCE dans LA BELLE SAISON CATHERINE DENEUVE dans LA TÊTE HAUTE CATHERINE FROT dans MARGUERITE ISABELLE HUPPERT dans VALLEY OF LOVE SORIA ZEROUAL dans FATIMA sont nommés pour le César du Meilleur Acteur JEAN-PIERRE BACRI dans LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM VINCENT CASSEL dans MON ROI FRANÇOIS DAMIENS dans LES COWBOYS GÉRARD DEPARDIEU dans VALLEY OF LOVE ANTONYTHASAN JESUTHASAN dans DHEEPAN VINCENT LINDON dans LA LOI DU MARCHÉ FABRICE -

Nyff Official Selection Isabelle Huppert Will Blow Your Mind Again

ANNOUNCEMENT OFFICIAL SELECTION COMPLETED AT WAR RADIANCE UNTIL THE BIRDS RETURN STÉPHANE BRIZÉ P. 05 NAOMI KAWASE P. 22 KARIM MOUSSAOUI P. 33 RAMEN SHOP APRIL’S DAUGHTER VR CONTENT ERIC KHOO P. 07 MICHEL FRANCO P. 23 MK2 VR P. 35 SORRY ANGEL CHATEAU CHRISTOPHE HONORÉ P. 09 MODI BARRY & CÉDRIC IDO P. 24 CATALOGUE FOCUS SHOOTING NOW FAITHFULL JACQUES DEMY P. 36 SANDRINE BONNAIRE P. 25 ASH IS PUREST WHITE AGNÈS VARDA P. 37 UPCOMING JIA ZHANGKE P. 10 ABBAS KIAROSTAMI P. 38 COLD WAR MARIA BY CALLAS DAVID LYNCH P. 39 PAWEL PAWLIKOWSKI P. 11 TOM VOLF P. 27 CHARLES CHAPLIN P. 40 OFFICIAL SELECTION AMANDA MIKHAËL HERS P. 28 CLASSIC US ANIMATION P. 41 A SEASON IN FRANCE MAHAMAT-SALEH HAROUN P. 13 THE TROUBLE WITH YOU PIERRE SALVADORI P.29 IF YOU SAW HIS HEART JOAN CHEMLA P. 15 P.E.A.R.L. ELSA AMIEL P. 30 THE HOUSE BY THE SEA PINK FLAMINGO ROBERT GUÉDIGUIAN P. 17 VIRGINIE SAUVEUR P. 31 M ERNESTO SARA FORESTIER P. 19 JUNJI SAKAMOTO P. 32 MRS. HYDE SERGE BOZON P. 21 ANNOUNCEMENT AT WAR STÉPHANE BRIZÉ After promising 1100 employees that they would protect their jobs, the managers of a factory decide to suddenly close up shop. Laurent takes the lead in a fight against this decision. VINCENT LINDON Delivery 2018 – France – Drama – French Production: Nord-Ouest Films Stéphane Brizé reteams with Vincent Lindon after Cannes award winning THE MEASURE OF A MAN, sold in 50+ territories. “HE WHO FIGHTS, CAN LOSE. HE WHO DOESN’T FIGHT, HAS ALREADY LOST” BERTOLT BRECHT 05 ANNOUNCEMENT RAMEN SHOP ERIC KHOO Masato, a young ramen chef, leaves his hometown in Japan to embark on a culinary journey to Singapore to find out the truth about his past. -

Télécharger Le Dossier De Presse (PDF)

4ème FESTIVAL DU CINÉMA ET MUSIQUE DE FILM DE LA BAULE du Mardi 7 au Dimanche 12 novembre 2017 Après Francis LAI, Michel LEGRAND et Lalo SCHIFRIN, La 4ème édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule rend hommage cette année au grand compositeur VLADIMIR COSMA, une autre légende de la musique de films à qui l'on doit d'innombrables bandes originales à succès dont celles de « La Boum », « Les Aventures de Rabbi Jacob », « Le Grand Blond avec une chaussure noire », « L'Aile ou La Cuisse », « La Chèvre », « Le Diner de cons », « L’As des as », « Le Bal », « Diva », « La 7ème cible » , etc. VLADIMIR COSMA dirigera ses plus grandes musiques de film avec un orchestre symphonique d'une soixantaine de musiciens et artistes internationaux, sur la scène du Palais des Congrès Atlantia de la Baule, le samedi 11 Novembre à 20h. Durant cette soirée, un hommage sera rendu à une autre légende du cinéma : l’immense actrice CATHERINE DENEUVE qui recevra l’Ibis d’Or d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière. La star sera également à La Baule pour présenter le nouveau film du réalisateur Thierry Klifa, « Tout nous sépare », dont elle tient le rôle principal. Enfin un dernier hommage sera rendu au plus grand cascadeur du cinéma français qui a participé à plus de 1400 films et qui a participé aux cascades de la plupart des James Bond, des films de De Funès et Belmondo, entre autres : REMY JULIENNE. Cet hommage à REMY JULIENNE aura lieu le Mercredi soir, lors de la Cérémonie d’Ouverture du Festival, au Palais des Congrès Atlantia. -

A-Z Movies V

DECEMBER 2017 A-Z MOVIES v 10 CLOVERFIELD LANE 30 DAYS OF NIGHT COMEDY MOVIES 2006 Frankie Muniz, Anthony Anderson. In an effort to reconnect with her December 14 THRILLER MOVIES 2016 THRILLER MOVIES 2007 Comedy (M ls) A rogue CIA agent has stolen a top daughter, Maggie takes her to Tuscany Paul Giamatti, Hope Davis. Thriller/Suspense (M lv) Horror (MA 15+ ah) December 23 secret mind control device, so Cody where she had spent her youth, A grumpy nerd who becomes a cult December 7, 13, 24 December 13, 25 Justin Long, Jonah Hill. must go undercover in London to get it only to rediscover a love she had comic-strip author and talk-show John Goodman, Josh Hartnett, Melissa George. A friendly bunch of college rejects back by posing as a student at an elite left behind. celebrity, combines life and art in a Mary Elizabeth Winstead. When an Alaskan town endures 30 invent a new university that they can boarding school. touching take on the American dream. After a catastrophic car crash, a young days of darkness, vampires come attend to keep their parents happy. ALLIED woman wakes up in an underground out to feed. Only a husband-and-wife But when the first semester begins, AGUIRRE, WRATH OF GOD PREMIERE MOVIES 2016 Drama THE AMERICAN bunker with a man who claims to have sheriff team stand between death and the deception spins out of control. WORLD MOVIES 1972 West Germany (M adlnsv) THRILLER MOVIES 2010 Drama saved her from an apocalyptic attack. survival until sunlight returns. -

Redefining Beur Cinema: Constituting Subjectivity Through Film

REDEFINING BEUR CINEMA: CONSTITUTING SUBJECTIVITY THROUGH FILM by Yahya Laayouni Licence, English Literature, Mohammed ibn Abdellah University, 2000 DESA, Mohammed ibn Abdellah University, 2003 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich Graduate School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2012 UNIVERITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Yahya Laayouni It was defended on April 10th 2012 and approved by Todd Reeser, Associate Professor, French and Italian Mohammed Bamyeh, Professor, Sociology Neil Doshi, Assistant Professor, French and Italian Dissertation Co-advisor: Giuseppina Mecchia, Associate Professor, French and Italian Dissertation Co-advisor: Randall Halle, Klaus W. Jonas Professor, German ii Copyright © by Yahya Laayouni 2012 iii REDEFINING BEUR CINEMA: CONSTITUTING SUBJECTIVITY THROUGH FILM Yahya Laayouni Ph.D. University of Pittsburgh, 2012 This dissertation focuses on Beurs’ modes of identification in France as depicted in film. The term “Beur” is not used as an identity based on birth or citizenship but rather as a socio- cultural construct that serves as an analytical tool to dismantle the notion of Frenchness. This study, thus, investigates how cinema reflects on the experience of the Beurs through filmic narrative. The aim is to trace the changing lives of the Beurs as they have been reconstructed in movies since the early eighties. This process is both synchronic and diachronic. Synchronic as it engages in the analysis of films with respect to their historical context and diachronic as it will permit the distilling of the commonalities between these films to lead to the conception of Beur cinema as a film genre. -

Feature Films LIBRARY Latest Releases

feature films LIBRARY latest releases BERLINALE PANORAMA - BERLINALE GENERATION À L'ABORDAGE FIPRESCI AWARD POMPEI TORONTO by Guillaume Brac SPECIAL MENTION by Anna Falguères & John Shank With: Eric Nantchouang, Salif Cissé, Edouard Sulpice, With: Garance Marillier, Aliocha Schneider, Vincent Rottiers Asma Messaoudene, Ana Blagojevic, Lucie Gallo, Martin Mesnier, Nicolas Pietri In a deserted region, Victor and his younger brother Jimmy are left to fend for themselves and killing time with a bunch On a hot summer night in Paris, Félix meets a young woman, of other kids does not help overcome loneliness. When Victor Alma. The next morning, she hops on a train to join her family falls in love with Billie, a young girl from a troubled home, in southern France. Félix, determined to follow his soulmate, things slowly begin to change for Jimmy. embarks on a carpool ride with his best friend Chérif and their reluctant driver Edouard. When the car breaks down upon arrival, things turn sour: Alma doesn't seem too pleased by this unexpected visit. Geko Films - Arte France Tarantula - Good Fortune Films - Micro_scope France / 95' / 2020 Belgium - France - Canada / 91' / 2019 TWO OF US TORONTO A SON VENICE - ORIZZONTI by Filippo Meneghetti ROME AWARD FOR BEST ACTOR ROTTERDAM by Mehdi M. Barsaoui ROTTERDAM With: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker With: Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah Nina and Madeleine, two retired women, are secretly deeply Tunisia, summer 2011. The holiday to Southern country ends in love for decades. From everybody's point of view, including in disaster for Fares, Meriem and their 10-year-old son Aziz Madeleine's family, they are simply neighbors living on the when he is accidentally shot in an ambush.