C Ommune D 'Arbusigny

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Histoire De Reignier.Rtf

Historique des Communes de Haute-Savoie REIGNIER-ESERY En patois: Renyi. Surnom: lou Raffi (merdeux, diarrhéiques, à cause du cidre) par ceux d'Arthaz; (les Moquerands, moqueurs), féminin : (les Moquerandes). La commune de Reignier est située sur la rive gauche de l'Arve (arua: eau courante), sur des terrasses d'alluvions fluvio-glaciaires et sur des coteaux bien exposés. C'est une bourgade à l'allure de petite ville, presque ancienne avec, le long de sa rue principale des maisons du siècle dernier, au moins à deux étages, mais cette impression est aujourd'hui trompeuse, car elle s'est rapidement, presque trop rapidement, peuplée depuis une vingtaine d'années. Elle s'est adjointe une "commune" plus rurale et agreste mais devenue résidentielle, Esery; et après un inévitable dépeuplement des hameaux au profit du chef-lieu, on voit ces lieux-dits et hameaux se repeupler sous l'effet de poussée démographique; et de plus, Genève n'est pas loin (13 km) et les frontaliers trouvent à Reignier d'excellentes conditions de séjour puis d'implantation. La commune s'étage de 407 m au nord, près du lieu où le Viaison (de vas, préindoeuropéen = source) qui fait limite à l'ouest-nord-ouest avec Monnetier- Mornex, se jette dans l'Arve, ce même Arve bornant à l'est la commune de Reignier avec Arthaz et plus au sud Nangy à 830m, borne géodésique située au sud-ouest, près de la limite avec La Muraz à l'ouest et Pers-Jussy au sud. Enfin, au sud-est, c'est Scientrier qui jouxte Reignier. -

Menthonnexenbornes

MMeenntthhoonnnneexxeennBBoorrnneess BBuulllleettiinn dd''iinnffoorrmmaattiioonn 22001199 MMeenntthhoonnnneexx aauu TTeemmppss PPrreesseenntt www..menthonnexenbornes..fr L E M OT D U M A I R E Cher(e)s Menthnalis, S O M M A I R E En complément de nos sites d’informa tions internet et Facebook, j’ai le plaisir EDITO P. 4 de vous inviter à parcourir notre revue annuelle « MENTHONNEX AU TEMPS VIE MUNICIPALE P. 5 à 9 PRESENT ». A cet effet, je tiens à remercier chaleureusement l’équipe de URBANISME P. 10 à 11 rédaction et nos annonceurs qui nous permettent de publier gracieusement ce bulletin. VIE DU VILLAGE P. 12 à 13 et 20 à 22 Comme vous le savez, ces deux dernières années ont été marquées par la concrétisation de projets ambitieux en faveur AU TEMPS PASSÉ P. 14 à 19 de la transition énergétique de nos bâtiments communaux avec la rénovation de notre ensemble polyvalent mais aussi LOISIRS P. 23 par la poursuite de la mise en souterrain des réseaux secs et la restructuration de l’éclairage public avec en toile de fond la ENFANCE - JEUNESSE P.24 à 26 sécurisation du réseau et une meilleure maîtrise de l’énergie. Parallélement, les investissements en matière de voirie et VIE ÉCONOMIQUE P. 27 réseaux se sont poursuivis avec : • le prolongement des trottoirs en aval du cheflieu ; VIE ASSOCIATIVE P. 28 à 31 • l’aménagement de la traversée du hameau de Chez Trosset ; • le recalibrage, l’enrobage, la collecte du pluvial, par le ENVIRONNEMENT P. 32 à 35 Département, d’une portion de la RD3 située entre le Creux Trosset et le carrefour des Margolliets ; VIE PRATIQUE P. -

18. Mise En Œuvre Du Dispositif De Couverture Ciblée En Haute-Savoie

Aaa COMMUNIQUE DE PRESSE Annecy, le 15 mai 2020 Amélioration de la couverture mobile en Haute-Savoie La mise en œuvre du dispositif de couverture ciblée en Haute-Savoie L’équipe-projet départementale, composée notamment de représentants de l’État, du conseil départemental et du SYANE, en charge du suivi du dispositif de couverture ciblée, se félicite de l’amélioration prochaine de la couverture mobile sur les communes du Bouchet-Mont-Charvin, de La Forclaz, de Montremont/Thônes, de Novel, et du Reposoir, mentionnées dans l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018. En sortant de l'isolement les habitants de ces territoires et en leur offrant une couverture mobile de qualité devenue aujourd’hui indispensable, l’équipe-projet départementale participe à la lutte contre la fracture territoriale. En fonction du quota attribué chaque année au département et sur la base de critères de priorité partagés, elle s’efforce, année après année, de résorber progressivement le nombre des zones blanches (aucun signal) ou grises (zones où un ou plusieurs opérateurs ne sont pas présents) sur lesquelles les opérateurs ne se déploient guère. En 2019, les arrêtés ministériels des 12 juillet, 29 et 28 décembre 2019 définissant les deuxième, troisième et quatrième listes des zones à couvrir par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2019 ont pris en compte les demandes formulées par l’équipe projet départementale ayant trait à certaines parties des territoires des communes de Cruseilles/Menthonnex-en-Bornes/Villy-le-Bouveret/Vovray- en-Bornes, Arbusigny/le Sappey/Menthonnex-en-Bornes, Bellevaux, Megevette, Clermont, Brizon, Lullin, Le Biot, Le Grand-Bornand et Giez. -

Ratsimba Petex-Levet

6 années au service du canton L’équipe 1 canton 4 visages 1 CANTON Le bilan des actions portées entre 2015 et 2021 4 VISAGES CANTON DE LA ROCHE SUR FORON - HAUTE-SAVOIE Entre 2015 et 2021, notre équipe 1 canton 4 visages s’est investie pour favoriser un développement équilibré de Une équipe de proximité, expérimentée et disponible, ÉQUIPE SORTANTE notre canton. Nous avons initié et soutenu de nombreux projets qui contribuent au bien vivre des habitants. DIVERS DROITE Cette politique volontariste et ambitieuse s’est faite avec bon sens, sans augmentation des impôts locaux et en ancrée sur le canton de La Roche sur Foron garantissant la bonne santé financière de la collectivité, qui pourra continuer d’investir pour l’avenir. Préservation de l’environnement Christelle David 3 Protection et valorisation d’espaces naturels sensibles : Denis Christine Megevand Christelle Petex-Levet David Ratsimba Xavier Brand le Plateau des Bornes, l’Arve, la Plaine des REMPLAÇANTE DE CANDIDATE CANDIDAT REMPLAÇANT DE DAVID RATSIMBA Petex-Levet Ratsimba CHRISTELLE PETEX-LEVET Rocailles, le Salève Duvernay MARIÉE - 3 ENFANTS - 40 ANS VIE MARITALE - 1 ENFANT - 49 ANS VIE MARITALE - 3 ENFANTS - 57 ANS Nangy CANDIDATE CANDIDAT 3 Soutien aux schémas cyclables, MARIÉE - 1 ENFANT - 56 ANS CHEF DE PROJET DANS ADJOINT DE DIRECTION AU AGRICULTEUR À VOVRAY MAIRE DE REIGNIER-ÉSERY,Monnetier-Mornex MAIRE D’ÉTEAUX, 3 Soutien à l’agriculture lors des épisodes de Son mot de L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CHEF DE PROJET LYCÉE SAINTE-FAMILLE VICE-PRÉSIDENTE SORTANTE DU VICE-PRÉSIDENT -

Portage Des Repas : Genevois/Arve Faucigny Mont Blanc/Chablais/Bassin Annecien

PORTAGE DES REPAS : GENEVOIS/ARVE FAUCIGNY MONT BLANC/CHABLAIS/BASSIN ANNECIEN TERRITOIRE DU GENEVOIS STRUCTURES/ORGANISMES/S ADRESSE TEL MAIL COMMUNES D'INTERVENTION ERVICES AMBILLY, ANNEMASSE, ARBUSIGNY, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE? CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA MURAZ, LA TOUR, 9 RUE MARC COURRIARD 74100 LUCINGES, MACHILLY, MONNETIER RESTAURATION 74 04-50-87-16-64 [email protected] ANNEMASSE MORNEX, NANGY, PERS JUSSY, REIGNIER ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ- MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ AMBILLY, ANNEMASSE, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA TOUR, LUCINGES, MACHILLY, 90 ROUTE DES ALLUAZ 74380 BONNE GLOBE TRAITEUR 04-50-31-35-67 MONNETIER MORNEX, NANGY, REIGNIER SUR MENOGE ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ ARCHAMPS, BEAUMONT, CHENEX, CHEVRIER, COLLONGES SOUS SALEVE, 101 ROUTE DE FARAMAZ 74520 DINGY EN VUACHE, FEIGERES, JONZIER LA CHAROLAISE 04-50-49-00-40 [email protected] VULBENS EPAGNY, NEYDENS, PRESILLY, ST JULIEN EN GENEVOIS, SAVIGNY, VALLEIRY, VERS, VIRY, VULBENS 2360 ROUTE DE BELLEGARDE LA FROMAGERIE 04-50-35-49-68 VALLEIRY, VIRY, VULBENS GERMANY 74580 VIRY ADMR DE COLLONGES SOUS ROUTE DE BOSSEY 74160 COLLONGES 04-50-43-21-29 [email protected] SALEVE SOUS SALEVE ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, 833 ROUTE DU CHEF LIEU 74250 JULIEN DALLOZ 06-49-41-60-83 -

Assemblee Generale Du 13/02/2019

ASSEMBLEE GENERALE DU 13/02/2019 L’an deux mil dix-neuf et le 13 du mois de février à 19h30, le Conseil de la Communauté de Communes Arve et Salève, convoqué par le Président, s’est réuni en session ordinaire à la salle communale de MONNETIER-MORNEX. Date de Convocation : 05/02/2019 Conseillers en exercice : 32 Quorum : 17 Conseillers titulaires présents : 28 Votants : 28 - Procurations : 0 Présents MMES Denise FERNANDES, Badia CHALEL, Nathalie ARRAMBOURG, Aline MIZZI, Sylvie ROSSET, Julia LAHURE, Elodie RENOULET, Denise LEJEUNE, Régine REMILLON, Fabienne CONTAT, Patricia DEAGE, Nadine PERINET, Isabelle ROGUET- MM. Philippe MAUME, Pascal BRIFFOD, Yves JACQUEMOUD, Jean-Claude DUPONT, Louis FAVRE, Jean-François CICLET, Pierre MONATERI, Daniel BARBIER, André PUGIN, Patrice DOMPMARTIN, Olivier VENTURINI, Michaël MANIGLIER, Jean-Louis COCHARD, Roland LAVERRIERE, Alain CIABATTINI, Excusés : Isabelle PAYAN, Bruno PASTOR, Esther VACHOUX, Sébastien JAVOGUES, Secrétaire de Séance: Fabienne CONTAT Ordre du jour 1. Approbation du précédent compte rendu 2. Décisions du Président 3. ECONOMIE : Village entreprise 4. Logement : aides à la création de logements aidés 5. Mobilité : PEM / approbation du projet définitif et lancement des marchés ; Vélo route : approbation du projet et du plan de financement 6. Sport : convention de, tarifs de location des équipements sportifs et modification de la régie de recettes 7. Finances : Débat d’orientations budgétaires, validation des AP/CP, demandes de subvention des associations, demande de FDDT 8. Intercommunalité : PMGF : compte rendu de la CRC, présentation du rapport d’activité 2018 9. INFORMATIONS : questions diverses 1 . approbation du précédent compte rendu Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du conseil communautaire du 12 décembre 2018 est approuvé. -

PAROISSE SAINT JEAN XXIII - CALENDRIER DES EQUIPES – 4Ème Trimestre 2021 Années B/C

PAROISSE SAINT JEAN XXIII - CALENDRIER DES EQUIPES – 4ème trimestre 2021 Années B/C Jour Liturgique Date Heure Eglise Heure Eglise Equipe d’Animation Octobre 27ème dimanche Samedi 2 18h30 Reignier Cry - La Fin T.O. Dimanche 3 9h Reignier 10h30 Pers-Jussy P.J. Loisinges Samedi 9 18h30 Reignier En Voix Grande Rue La Gare 28ème dimanche Fête Paroisse Saint Jean XXIII T.O. Dimanche 10 9h Reignier 10h30 Reignier - messe en Famille KT + Jeunes Parents 29ème dimanche Samedi 16 18h30 Reignier Ramboëx L'éculaz T.O. Dimanche 17 9h Reignier 10h30 Monnetier Monnetier 30ème dimanche Samedi 23 18h30 Reignier Esserts Salève T.O. Dimanche 24 9h Reignier 10h30 Nangy Nangy 31ème dimanche Samedi 30 18h30 Reignier La Colline T.O. Dimanche 31 9h Reignier 10h30 Arbusigny Arbusigny Novembre Tous les Saints Lundi 1er 10h30 La Muraz La Muraz Tous les défunts Mardi 2 20h Reignier Bersat 32ème dimanche Samedi 6 18h30 Reignier Esery T.O. Dimanche 7 9h Reignier 10h30 Arthaz Arthaz Armistice Jeudi 11 10h Pers-Jussy P.J. Jussy 33ème dimanche Samedi 13 18h30 Reignier Arbusigny T.O. Dimanche 14 9h Reignier 10h30 Reignier - messe en Famille K.T. + Les Parents 34ème dimanche T.O. Samedi 20 18h30 Reignier secours catholique Christ Roi de l'Univers Dimanche 21 9h Reignier 10h30 Reignier secours catholique 1er dimanche de Samedi 27 18h30 Reignier P.J. Les Roguets l'avent C Dimanche 28 9h Reignier 10h30 Esserts Esserts Salève Décembre 2ème dimanche de Samedi 4 18h30 Reignier Cry - La Fin l'avent C Dimanche 5 9h Reignier 10h30 Esery Esery Immaculée Conception de la Vierge Marie Mercredi 8 18h30 Reignier P.J. -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of

16.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 89/19 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2021/C 89/08) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘REBLOCHON’/’REBLOCHON DE SAVOIE’ EU No: PDO-FR-0130-AM01 – 3.9.2020 PDO (X) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ is an uncooked cheese made from raw, whole cow’s milk, pressed in the form of a flattened, slightly tapered cylinder approximately 14 cm in diameter, 3,5 cm in height and 450 to 550 g in weight. It contains a minimum of 45 g of fat per 100 g after total desiccation and its dry matter must not be less than 45 g per 100 g of cheese. It has a fine, regular and uniform rind, which is washed during the maturing process. The rind is yellow to orangey- yellow in colour and may be fully or partly covered in a fine, short white bloom. -

Magazine D'information De La Commune D'arbusigny

Arbu Info Magazine d’information de la commune d’Arbusigny - N° 37 - Février 2021 EDITO Afin de respecter les contraintes sanitaires, nous n’avons pas souhaité organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population. C’est pourquoi chaque foyer a reçu notre carte de bonne année. Après une année particulièrement difficile pour tous, économique, sociale…, souhaitons que les efforts fournis nous permettent d’espérer le retour à une vie normale et sereine, libérée de cette pandémie. À l’automne, plusieurs employées communales ont été impactées par le COVID, il a fallu gérer au mieux et dans la précipitation leur remplacement. Tout un chacun, avec ses disponibilités à apporter son aide, je remercie les employés, les conseillers, les parents d’élèves qui sont intervenus à l’école, à la cantine et à la garderie. Tournons-nous vers l’avenir L’avancement du chantier du groupe scolaire a subi les difficultés liées à la crise sanitaire du printemps et de l’automne, et actuellement celles liées à la rigueur de la météo hivernale, mais contre vents et marées, il avance grâce à la volonté de tous les acteurs du projet d’aller de l’avant. Le gros œuvre de l’étage maçonné du rez-bas est presque terminé, pour constituer le socle disponible pour recevoir la structure bois et la charpente de l’étage du rez-haut. La « levée des bois » débutera mi-mars, la mise « hors d’eau » de l’édifice sera fin juin et la « mise hors d’air » sera mi-juillet. Ces échéances sont importantes, elles déterminent la possibilité d’engager la réalisation des ouvrages de second œuvre (aménagements intérieurs). -

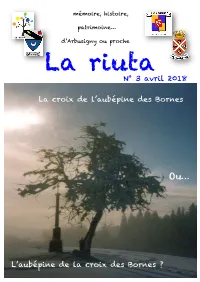

La Croix Des Bornes Est En Vue

mémoire, histoire, patrimoine… d’Arbusigny ou proche La riuta N° 3 avril 2018 La croix de l’aubépine des Bornes Ou… L’ aubépine de la croi1 x des Bornes ? EDITO Géographiquement parlant, le sujet de ce numéro sort des limites strictes de la commune d’Arbusigny qui est le siège de la vieille association de plus d’un demi siècle d’existence : le Foyer Rural. Un rappel Ce Foyer, par sa section ski de fond a bien longtemps emprunté - ou plus exactement “survolé“ en bonne entente, les terres de ses voisins, dont Menthonnex en Bornes pour cette activité sportive ouverte et légère en infrastructures. Oui, officiellement, lorsque l’on skie, on est censé survoler le terrain ! C’est aujourd’hui la section Recueil de mémoire du Foyer, initiée en 2009 par mon intermédiaire, qui vous propose cette lecture à considérer récréative sinon historique. Nous ne saurions oublier la gentille insistance et la confiance de la « Section des Bornes de La Salévienne » pour l’encouragement à la rédaction de ce document. Tout en transgressant les limites administratives Canton de Reignier – Canton de Cruseilles, L’exotisme reste très relatif ! “Na riuta“ relie. Puisse-t-elle contribuer un peu, à relier les générations de la riuta à celle du smartphone ! La modestie du thème peut prêter à sourire, cependant les choses n’ont d’intérêt que celui qu’on veut bien leur porter… Nous restons donc sur le Plateau, sur le territoire de Menthonnex en Bornes, dont nous traitons ici d’un élément du patrimoine religieux et… floristique. Du point de convergence des limites de trois communes qui Sommaire. -

Bureau De La Représentation Et De La Communication De L'état

COMMUNIQUE DE PRESSE Annecy, le 19 novembre 2020 Amélioration de la couverture mobile à Thônes (secteur de Montremont) Le dispositif « New Deal » mobile : généraliser une couverture mobile de qualité pour tous les Français Le 14 janvier 2018, le Gouvernement et les opérateurs mobiles ont conclu un accord inédit, afin d’accélérer l’amélioration de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire national. Parmi les nou- velles obligations qui s’imposent aux opérateurs, figure le « dispositif de couverture ciblée », qui vise à améliorer la couverture mobile de zones non ou mal couvertes. Il prévoit au plan national le déploie- ment de 5000 nouvelles antennes par chacun des quatre opérateurs, pour couvrir des zones choisies par les équipes projets départementales mises en place durant l’été 2018. Chaque année, une liste de 600 à 800 sites par opérateur fait ainsi l’objet, sur la base des remontées effectuées par les équipes projets départementales, de divers arrêtés ministériels, lesquels s’im- posent aux opérateurs, qui ont alors entre 12 et 24 mois pour apporter la couverture mobile attendue sur les territoires concernés. Au dispositif de couverture ciblée, s’ajoutent dans le « New Deal » diverses mesures favorisant l’amélioration de la couverture sur tout le territoire métropolitain : • Généralisation de la 4G sur l’ensemble du réseau mobile : les opérateurs doivent fournir un service très haut débit mobile sur l’ensemble des sites d’ici la fin 2020, en équipant tous leurs sites existants (2G/3G), ainsi que tous leurs nouveaux sites en 4G ; • Amélioration de la couverture des axes de transports ferroviaires et routiers ; • Amélioration progressive de la qualité des réseaux en demandant plus de transparence aux opérateurs sur les sites en maintenance et en étant de plus en plus exigeant dans les contrôles réalisés ; • Développement de l’accès à la 4G fixe (accès à internet via le réseau mobile). -

Magazine D'information De La Commune D'arbusigny

Arbu info Magazine d’information de la commune d’Arbusigny - N° 34 - octobre 2019 Arbu info ÉDITO Le temps passe vite ; après un été chaud, bon nombre d’entre vous ont repris le chemin du travail et les enfants le chemin de l’école. Au nom de la Municipalité, je souhaite féliciter et remercier tous les bénévoles qui se sont investis dans les associations qui rendent notre commune plus vivante et apportent une certaine convivialité avec les habitants. Je remercie les Adjoints qui, par leur travail, ont mené à bien de gros dossiers. Chaque conseiller s’est investi avec sérieux et persévérance dans leurs commissions respectives. Les lourdeurs administratives, les contraintes financières de plus en plus drastiques ralentissent considérablement certains projets. En lisant Arbu Info, vous prendrez connaissance de l’avancement de certains travaux, de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme et des évènements associatifs de la commune. Bonne lecture Votre Maire, Régine REMILLON 2 Arbu info OCTOBRE ROSE : SOIRÉE DÉBAT Vendredi 4 octobre 2019 a eu lieu notre débat sans Une soirée riche en émotions et en partage qui s’est tabou sur le cancer du sein en présence de nombreuses terminée assez tardivement par le verre de l’amitié. personnes, dont des soignants, des aidants, des Nous remercions tous les participants. patients, une tatoueuse de Thonon-les-Bains, une socio-esthéticienne, Hedonia pour le sport adapté… L’équipe ARBU’COLOR 3 Arbu info ARBU COLOR : « ON FÊTE LA VIE » Pour la 4ème année consécutive, ARBU COLOR a connu un beau succès. Très tôt le matin les bénévoles étaient en action pour se préparer à recevoir les participants.