Sgurgola Nel Medioevo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Adesione Plessi

Elenco Istituzioni scolastiche aderenti regione LAZIO provincia di FROSINONE Cod.Istituto Denominazione istituto Cod.Plesso Denominazione plesso Indirizzo CAP Comune Provincia Classi Richieste 1 FRIC80300L IC ESPERIA FREE80302Q ESPERIA MONTICELLI PIAZZA A. CAPRARELLI ESPERIA 03045 Esperia Frosinone *U 2 FRIC80300L IC ESPERIA FREE80303R ESPERIA S.PIETRO VIA SAN ROCCO, 5 ESPERIA 03045 Esperia Frosinone 4U,5U 3 FRIC80300L IC ESPERIA FREE80304T AUSONIA CAPOLUOGO VIA ALIGHIERI AUSONIA 03040 Ausonia Frosinone 4A,4B,5U 4 FRIC80300L IC ESPERIA FREE80306X CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO VIA CAMPO PALOMBO 03040 Castelnuovo Parano Frosinone *U 5 FRIC80300L IC ESPERIA FREE803071 CORENO AUSONIO CAPOLUOGO VIA IV NOVEMBRE CORENO AUSONIO 03040 Coreno Ausonio Frosinone 4U,5U 6 FRIC80400C IC GUARCINO FREE80401E GUARCINO CAPOLUOGO VIA SAN FRANCESCO N. 9 03016 Guarcino Frosinone 4A,5A 7 FRIC80400C IC GUARCINO FREE80402G TORRE CAJETANI CAPOLUOGO VIA SPIUGHE 03010 Torre Cajetani Frosinone 4A,5A 8 FRIC80400C IC GUARCINO FREE80403L TRIVIGLIANO CERRETA VIA CANAPINE N. 10 03010 Trivigliano Frosinone 4A,5A 9 FRIC80400C IC GUARCINO FREE80404N VICO NEL LAZIO CONTADA COLLI 03010 Vico nel Lazio Frosinone 4A 10 FRIC80700X IC PIGLIO FREE807012 PIGLIO CAPOLUOGO VIA PIAGGE PIGLIO 03010 Piglio Frosinone 4A,5A,4B,5B 11 FRIC80700X IC PIGLIO FREE807023 FILETTINO CAPOLUOGO VIA DELLA VARIOLA FILETTINO 03010 Filettino Frosinone 4A,5A 12 FRIC80700X IC PIGLIO FREE807034 TREVI NEL LAZIO CAPOLUOGO VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 03010 Trevi nel Lazio Frosinone 4A,5A 13 FRIC80800Q IC E. DANTI ALATRI FREE80801T ALATRI MOLE BISLETI VIA MOLE BISLETI ALATRI 03011 Alatri Frosinone 4A,5A,4B,5B,5C 14 FRIC80800Q IC E. DANTI ALATRI FREE80803X FELICE CATALDI ALATRI VIALE DANIMARCA ALATRI 03011 Alatri Frosinone 4A,5A,4B,5B,4C,5C 15 FRIC81100G IC RIPI FREE81101N RIPI CAPOLUOGO P.ZZA G. -

Sostegno 1° Grado

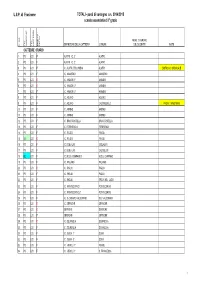

U.S.P. di Frosinone TOTALI - posti di sostegno a.s. 2014/2015 scuola secondaria di I° grado NOME COGNOME n° ord. TIP. HANDICAP TIP. CATTEDRA - DIRITTO FATTO DEFINIZIONE DELLA CATTEDRA COMUNE DEL DOCENTE NOTE CATTEDRE ORARIO 1 PS C/O F ALATRI IC. 2° ALATRI 2 PS C/O F ALATRI IC. 2° ALATRI 3 PS C/O F IC. ALATRI_TECCHIENA ALATRI DISTACCO SINDACALE 4 PS C/O F IC. AMASENO AMASENO 5 PS C/O D IC. ANAGNI 1° ANAGNI 6 PS C/O D IC. ANAGNI 2° ANAGNI 7 PS C/O F IC. ANAGNI 2° ANAGNI 8 PS C/O F IC. AQUINO AQUINO 9 PS C/O F IC. AQUINO CASTROCIELO PROVV. MINISTERO 10 PS C/O F IC. ARPINO ARPINO 11 PS C/O F IC. ARPINO ARPINO 12 PS C/O F IC. BROCCOSTELLA BROCCOSTELLA 13 PS C/O F IC. FERENTINO 2° FERENTINO 14 PS C/O F IC. FIUGGI FIUGGI 15 VS C/O D IC. FIUGGI FIUGGI 16 PS C/O F IC. ISOLA LIRI ISOLA LIRI 17 PS C/O F IC. ISOLA LIRI CASTELLIRI 18 UD C/O F IC. M.S.G. CAMPANO 1 M.S.G. CAMPANO 19 PS C/O F IC. PALIANO PALIANO 20 PS C/O D IC. PIGLIO PIGLIO 21 PS C/O F IC. PIGLIO PIGLIO 22 PS C/O F IC. PIGLIO TREVI NEL LAZIO 23 PS C/O F IC. PONTECORVO 1° PONTECORVO 24 PS C/O F IC. PONTECORVO 2° PONTECORVO 25 PS C/O F IC. S. -

Roma - Cassino - Caserta (FL6)

Roma - Cassino - Caserta (FL6) L L L L L L L 0 0 L L L 0 L L L 0 0 L L L 0 L L 0 L L C L 0 L 0 L 0 L 0 L L ¦ L L L A Fermata a: P.le Kennedy + 34783 32577 5805 12591 5807 32517 32581 RM01E RM03E 20061 32589 12593 LP703 32519 5809 34841 RM05E RM07E 20063 32579 32521 RM09E 32595 32523 RM11E 20065 12599 36131 32525 RM13E 32527 RM15E 32529 RM17E 32531 RM19E 34387 12601 8305 12701 12605 34837 B Fermata a: Fermata Cotral su SS6 Casilina alt. museo ferrovia- fj fj fj fj fj fj fj | | fj fj fj m| fj fj fj | | fj fj fj | fj fj | fj fj fj fj | fj | fj | fj | fj fj jm} fj fj fj rio | | | | | | | 123 123 | | | | | | 123 123 | | | 123 | | 123 | | m} | 123 | 123 | 123 | 123 | | | | | C Fermata a: Capolinea Cotral su viale stazione 4 D Fermata a: Via Casilina altezza Monumento Unità d`Italia Km Provenienza . E Fermata a: Fermata Cotral in piazza Mazzini 0 Roma Termini d · 05.22 · 05.35 · · · · · 05.49 06.12 06.21 · · · · · · 06.35 06.48 · · 07.15 · · 07.35 07.42 07.47 · · · · · · · · 07.56 08.00 08.05 08.07 08.35 08.48 1 Non sono ammessi cani di media e grossa taglia. 10 Capannelle · | · | · · · · · 05.59 | | · · · · · · 06.45 | · · | · · 07.45 | · · · · · · · · · · | · | | | 2 I viaggiatori sono ammessi limitatamente alla disponibilità dei 14 Ciampino a · 05.37 · 05.45 · · · · · 06.09 06.26 06.33 · · · · · · 06.51 07.03 · · 07.31 · · 07.50 07.54 · · · · · · · · · · 08.13 · 08.19 08.47 09.03 posti. -

Il Comune Di Frosinone in Qualità Di Capofila Del Distretto Sociale “B” Di Frosinone Per L'attuazione Degli “Interventi

Comune di Frosinone Il Comune di Frosinone in qualità di Capofila del Distretto Sociale “B” di Frosinone per l’attuazione degli “Interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima” - VISTA la Legge n. 328 del 28 novembre 2000; - VISTA la Legge Regionale n. 20/2006, concernente “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”; - VISTA la Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016; - VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.662/2016; - VISTO il Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016; - VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 88/2017; - VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2020; - VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16369/2020; RENDE NOTA l’apertura di un Avviso pubblico, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 23.06.2020, recante “Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima”. DESTINATARI Possono presentare istanza di accesso agli interventi previsti i cittadini residenti nei 23 Comuni del Distretto Sociale B di Frosinone (Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo Stefano) in stato di “disabilità gravissima”, ivi compresi quelli affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e in stato di demenza molto grave (anche con morbo di Alzheimer), come definiti dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016. Ai soli fini del Decreto, si intendono in condizione di disabilità gravissima, le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. -

Inventario GENIO CIVILE DI FROSINONE MISCELLANEA II 1912-1991

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO ARCHIVIO DI STATO DI FROSINONE Inventario GENIO CIVILE DI FROSINONE MISCELLANEA II 1912-1991 2017 I ARCHIVIO DI STATO DI FROSINONE Inventario GENIO CIVILE DI FROSINONE MISCELLANEA II 1912-1991 L'inventario è stato redatto da: Giulio Bianchini Giovanni Pulcinelli Gina Santoro II Introduzione L’espressione genio civile viene comunemente adoperata per descrivere quel complesso di uffici periferici costituenti organi tecnico-esecutivi dell’amministrazione dei lavori pubblici. In tutti gli stati preunitari esistevano uffici che svolgevano compiti nel campo delle opere pubbliche. Per quanto riguarda il nostro territorio, nello Stato Pontificio, con il motu proprio di Pio VII del 23 ottobre 1817, fu creato un Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade che costituiva un organo tecnico- amministrativo centralizzato, incaricato di tutte le operazioni riguardanti i lavori nazionali e provinciali di acque e strade, dalla progettazione al collaudo ed al controllo contabile. Nel Regno delle Due Sicilie il re Francesco I°, invece, con un decreto del 25 febbraio 1826 istituì il corpo degli ingegneri di acque e strade. Nel Regno di Sardegna, nel 1815 furono affidati ad un corpo di ingegneri civili compiti relativi ai lavori pubblici, che prima erano competenza esclusiva del genio militare. Il corpo reale del genio civile, così chiamato, faceva capo al Ministero degli Interni e poi, dal 1859, al Ministero dei Lavori Pubblici. Con l'Unità d'Italia furono assorbiti da questo organo i servizi simili esistenti negli ordinamenti statali precedenti. La legge di riordinamento del Corpo reale del genio civile, firmata dal Ministro dei Lavori Pubblici Alfredo Baccarini, del 5 luglio 1882 n. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2016

Ufficio del territorio di FROSINONE Data: 14/03/2017 Ora: 10.57.50 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2016 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 22/06/2016 n.79 del 04/10/2016 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N. 1 REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di: ACUTO, ALATRI, FIUGGI, COLLEPARDO, FILETTINO, Comuni di: ALVITO, CAMPOLI APPENNINO, GALLINARO, FUMONE, GUARCINO, PIGLIO, SERRONE, TORRE CAJETANI, TREVI PESCOSOLIDO, S DONATO VAL DI COMINO, SETTEFRATI, SORA NEL LAZIO, TRIVIGLIANO, VEROLI, VICO NEL LAZIO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 2688,31 2833,17 BOSCO D`ALTO FUSTO 4285,38 3990,90 BOSCO MISTO 2178,91 4502,68 CANNETO 14092,25 CASTAGNETO DA FRUTTO 8001,99 FRUTTETO 15328,34 INCOLTO PROMISCUO 1815,56 ORTO 19441,55 ORTO IRRIGUO 27069,51 PASCOLO 2178,91 2178,91 PASCOLO ARBORATO 2252,53 2252,53 PASCOLO CESPUGLIATO 1670,69 2178,91 PRATO 7626,77 10544,25 PRATO ARBORATO 8823,68 Pagina: 1 di 10 Ufficio del territorio di FROSINONE Data: 14/03/2017 Ora: 10.57.50 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2016 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 22/06/2016 n.79 del 04/10/2016 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N. 1 REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di: ACUTO, ALATRI, FIUGGI, COLLEPARDO, FILETTINO, Comuni di: ALVITO, CAMPOLI APPENNINO, GALLINARO, FUMONE, GUARCINO, PIGLIO, SERRONE, TORRE CAJETANI, TREVI PESCOSOLIDO, S DONATO VAL DI COMINO, SETTEFRATI, SORA NEL LAZIO, TRIVIGLIANO, VEROLI, VICO NEL LAZIO COLTURA Valore Sup. -

Cognome Nome Paternita' Maternita' Data Nascita Luogo Nascita Mandamento Circondario Matricol Estero/Data Note Professione a Ura A

REGISTRO 1_1911 N. ARTE E LETTUR SCRITT COGNOME NOME PATERNITA' MATERNITA' DATA NASCITA LUOGO NASCITA MANDAMENTO CIRCONDARIO MATRICOL ESTERO/DATA NOTE PROFESSIONE A URA A Ciavaglia Gustavo Luigi Scrivani Giulia 17/11/1911 Giuliano Di Roma Frosinone 34457 Contadino si si Rossi Luigi Adelina 04/06/1911 Villa Santo Stefano Frosinone 34478 Contadino si si Trapani Davide Michele Cipolla Maria Enrica 09/02/1911 Villa Santo Stefano Frosinone Frosinone 34479 Contadino si si Tranelli Giuseppe Giovanni N.N. 24/10/1911 Villa Santo Stefano Frosinone Frosinone 34480 Contadino no no Tucciarelli Vincenzo Cataldo Paggiosi Antonia 08/08/1911 Villa Santo Stefano Frosinone Frosinone 34481 Contadino si si Zomparelli Luigi Michele Paggiosi Abicaille 23/02/1911 Villa Santo Stefano Frosinone Frosinone 34482 Mugnaio si si Arcese Eleuterio Antonio Pelillo Maria 20/09/1911 Arce Frosinone Frosinone 34483 Muratore si si Barlecchini Giuseppe Alfredo Di Ruzza Serafina 10/06/1911 Arce Frosinone Frosinone 34484 Sarto si si Battista Gennaro Zaccaria D'aversa Maria 02/01/1911 Arce Frosinone Frosinone 34485 Contadino si si Battista Renato Domenico Pellagalli Rosa 26/06/1911 Arce Frosinone Frosinone 34486 Stagnino idraulico si si Conducente Bove Luigi Gerardo Corsetti Giovanna 19/04/1911 Arce Frosinone Frosinone 34487 autoveicoli si si Ciolfi Salvatore Luigi Germani Filomena 11/10/1911 Arce Frosinone Frosinone 34488 Motorista si si Colella Donato Giovanni Santopadre Angela 20/02/1911 Arce Frosinone Frosinone 34489 Carpentiere si si Compagnone Nicola Eleuterio Carducci Concetta -

Orari E Percorsi Della Linea Bus COTRAL

Orari e mappe della linea bus COTRAL Frosinone | Piazza Pertini →Supino | Via Visualizza In Una Pagina Web Morolense Via Mole La linea bus COTRAL Frosinone | Piazza Pertini →Supino | Via Morolense Via Mole ha una destinazione. Durante la settimana è operativa: (1) Frosinone | Piazza Pertini →Supino | Via Morolense Via Mole: 19:40 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus COTRAL più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus COTRAL Direzione: Frosinone | Piazza Pertini →Supino | Orari della linea bus COTRAL Via Morolense Via Mole Orari di partenza verso Frosinone | Piazza 57 fermate Pertini →Supino | Via Morolense Via Mole: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 19:40 martedì 19:40 Frosinone | Piazza Pertini mercoledì 19:40 Frosinone | Stazione FS Piazzale Alessandro Kambo, Frosinone giovedì 19:40 venerdì 19:40 Frosinone | Via Puccini sabato 19:40 Frosinone | Via Marittima Viale Grecia domenica Non in servizio Frosinone | Via Marittima Viale Europa Frosinone | Via Moro Via Piave Informazioni sulla linea bus COTRAL V Aldo Moro , Inc V Tagliamento Via Aldo Moro, Frosinone Direzione: Frosinone | Piazza Pertini →Supino | Via Morolense Via Mole Frosinone | Piazzale De Matheis Fermate: 57 Durata del tragitto: 60 min Frosinone | Via Casilina Via Fiuggi La linea in sintesi: Frosinone | Piazza Pertini, Frosinone | Stazione FS, Frosinone | Via Puccini, Via Marco Tullio Cicerone, Frosinone Frosinone | Via Marittima Viale Grecia, Frosinone | Frosinone | Via Casilina Via Powell Via Marittima Viale Europa, Frosinone -

Generalità Descrizione

Generalità Gran cacio di Morolo Gran cacio di Morolo Formaggio grasso, di breve, media o lunga stagionatura, a pasta filata semicotta, semidura o dura, affumicato, prodotto con latte vaccino intero e crudo. Ha la tipica forma ovoidale con testina del caciocavallo, con dimensioni variabili e peso di 1, 3, 5 kg. La crosta si presenta leggermente spessa, con superficie liscia e colore variabile dal giallo chiaro al marrone in relazione all'affumicatura. La pasta è di colore giallo chiaro, o paglierino, a seconda della durata della stagionatura, con struttura liscia, presenza di qualche occhiature e con frattura a scaglie in modo Presentazione particolare nei formaggi stagionati oltre i 18 mesi. È di sapore leggermente salato e deciso, tendente al piccante con stagionatura oltre i 18 mesi, con aroma predominante di affumicato, ottenuto in locali specializzati esponendo il formaggio a fumo freddo ricavato bruciando trucioli di faggio, pioppo, o paglia. Si consuma con stagionatura da 1 a 18 mesi, in purezza come formaggio “da tavola”, ma si presta alla creazione di moltissime ricette, sia al naturale che cotto, mantenendo inalterate le sue qualità e dando il meglio nelle preparazioni al forno o alla piastra. Si abbina bene a vini del territorio, bianchi (Passerina), o rossi (Cesanese del Piglio), secchi, di annata. Riconoscimenti PAT Regione Lazio Nazione Italia Regione Lazio Produzione Province-Zona Provincia di Frosinone: nel territorio del comune di Morolo Tipologie Stalla, Allevamento Tipo Allevamento Vacche di razze varie, allevate nella zona della Ciociaria Alimentazione Erba fresca o affienata prodotta nel territorio La produzione del Gran Cacio risale all’inizio del secolo scorso e, più precisamente, al 1933, nell’antico borgo di Morolo, fondato nel 210 a.C. -

Comune Presso Indirizzo Località/Frazione Sezioni

PD FROSINONE - Seggi primarie regionali 2018 - PD LAZIO comune presso indirizzo località/frazione sezioni ACQUAFONDATA SEGGIO VALLEROTONDA ACUTO sede circolo Vicolo del Montano tutte ALATRI 1 Piazza Santa Maria Maggiore Seggio 1 ALATRI 2 Bar Belle Époque Tecchiena tecchiena Seggio 2 ALVITO SEGGIO SAN DONATO VALCOMINO AMASENO SEGGIO VILLA SANTO STEFANO ANAGNI via casilina km 63,00 tutte AQUINO Piazza Paolo VI tutte ARCE Sala Centro Anziani Museo Gente di Ciociaria Piazza Umberto I tutte ARNARA circolo pd Via Piagge, 23 tutte ARPINO Bar Splendor Via Panaccio tutte ATINA sede Circolo corso Munazio Planco tutte AUSONIA sede Circolo via Flavio Gioia, 4 tutte BELMONTE CASTELLO Via Pozzi tutte BOVILLE ERNICA Bar Live via Rotabile tutte BROCCOSTELLA SEGGIO SORA CAMPOLI APPENNINO SEGGIO POSTA FIBRENO CASALATTICO SEGGIO CASALVIERI CASALVIERI Biblioteca Comunale via Marconi tutte CASSINO Biblioteca comunale "P. Malatesta" Via del Carmine, 8 tutte CASTELLIRI * PuB Propaganda - P.zza Marconi tutte CASTELNUOVO PARANO via valli tutte CASTRO DEI VOLSCI Bar 4 strade Via Fosso 14/1 tutte CASTROCIELO Piazza San Rocco tutte CECCANO sede circolo Piazza 25 Luglio tutte CEPRANO Piazza Martiri di via Fani tutte CERVARO Corso della Repubblica, 1 tutte COLFELICE sala consiliare piazza della Repubblica tutte COLLE S. MAGNO SEGGIO ROCCASECCA COLLEPARDO SEGGIO ALATRI CORENO AUSONIO Sede circolo Via IV novembre tutte ESPERIA Sede Comunità Montana Via Rave Grossa tutte FALVATERRA Centro Visite Grotte Via SP per Castro V. km 2,3 tutte FERENTINO sede Circolo Piazza della -

N Opera D'arte Tipologia Lunghe Zza Metri Strada Km CM Provin Cia

Tabella riepilogativa opere d'arte esistenti lungo la rete viaria regionale in gestione Astral Lunghe Provin N Opera d'arte Tipologia zza Strada km CM Comune Coordinate Wgs84 cia metri MONTALTO DI N 42°22'6,0792" - E 1 PONTE CALCESTRUZZO 15 SR 312 CASTRENSE 4+2 A VT CASTRO 11°39'15,68844" STRADA DELLA MONTALTO DI 2 PONTE CALCESTRUZZO 8,1 SR 312 CASTRENSE A VT NON RIPORTATO MACCHIA CASTRO N 42°25'30,03024" - E 3 PONTE CALCESTRUZZO 14 SP 2 TUSCANESE 8+2 A VT VITERBO 12°0'24,5988" N 42°28'8,88764" - E 4 PONTE CALCESTRUZZO 12 SP 2 TUSCANESE 10+5 A VT VITERBO 12°4'33,36312" N 42°25'26,47632" - E 5 PONTE CALCESTRUZZO 24 SP 2 TUSCANESE 15+47 A VT TUSCANIA 11°55'31,30356" N 42°24'38,09124" - E 6 PONTE MURATURA 110 SP 2 TUSCANESE 19+9 A VT TUSCANIA 11°52'47,0352" N 42°24'58,51908" - E 7 PONTE CALCESTRUZZO 14 SP 3 TARQUINESE 1+2 A VT TUSCANIA 11°51'24,60168" N 42°21'54,49428" - E 8 PONTE CALCESTRUZZO 40 SP 4 DOGANA 14+4 A VT TUSCANIA 11°46'7,17492" N 42°31'44,80284" - E 9 PONTE NON RIPORTATO 43 SP 8 VERENTANA 9+95 A VT MARTA 11°55'35,32836" CENTRO N 42°31'57,68868" - E 10 PONTE NON RIPORTATO 24 SP 8 VERENTANA ABITATO A VT MARTA 11°55'51,30876" MARTA N 42°31'49,82736" - E 11 VIADOTTO NON RIPORTATO 9 SP 8 VERENTANA VIALE TRENTO A VT MARTA 11°55'18,81048" N 42°31'47,79624" - E 12 VIADOTTO NON RIPORTATO 57,9 SP 8 VERENTANA 10+25 A VT MARTA 11°55'26,03748" N 42°22'5,93796" - E 13 PONTE CALCESTRUZZO 14 SP 11 VETRALLESE 7+16 A VT VETRALLESE 11°59'19,48344" N 42°22'41,72352" - E 14 PONTE NON RIPORTATO 26 SP 11 VETRALLESE 10+3 A VT TUSCANIA 11°57'22,0608" -

Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0017

Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0017 - FROSINONE NORD Elenco Scuole Primaria Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto FRIC83700Q I.C. 1^ ALATRI FREE83701T ALATRI CECI NORMALE VIA DEL CALASANZIO, 7 ALATRI FREE83702V ALATRI G.B.LISI VIA LARGO GRAZIOSI 8 ALATRI FREE837041 ALATRI MONTE S.MARINO VIA VALLE SAN MATTEO ALATRI FRIC83800G I.C. 2^ ALATRI FREE83802P ALATRI FIURA NORMALE VIA VALLE ALATRI FREE83801N ALATRI COLLELAVENA VIA DELLE CINQUE ALATRI "SACCHETTI-SASSE STRADE FREE83805T COLLEPARDO VIA D'ALATRI COLLEPARDO CAPOLUOGO FREE83803Q ALATRI FONTANA VIA MONTE SAN ALATRI SCURANO GREGORIO FRIC80800Q I.C. "E. DANTI" ALATRI FREE80803X FELICE CATALDI ALATRI NORMALE VIALE DANIMARCA ALATRI FREE80801T ALATRI MOLE BISLETI VIA MOLE BISLETI ALATRI FRIC80400C I.C. GUARCINO FREE80401E GUARCINO CAPOLUOGO NORMALE VIA SAN FRANCESCO N. GUARCINO FREE80402G TORRE CAJETANI VIA SPIUGHE TORRE 9 CAPOLUOGO CAJETANI FREE80404N VICO NEL LAZIO CONTADA COLLI VICO NEL LAZIO FREE80403L TRIVIGLIANO CERRETA VIA CANAPINE N. 10 TRIVIGLIANO FRIC83900B I.C. 1^ FERENTINO FREE83901D FERENTINO CAPOLUOGO NORMALE VIA CIRCONVALLAZIONE FERENTINO FREE83902E FERENTINO VIA CARTIERA QUARTO FERENTINO PRIMARIA