10. Eine Grenze ΠUrsache Und Folgen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Directions Sketch

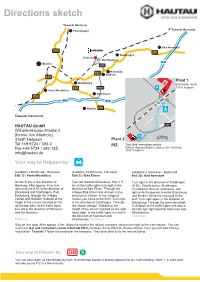

Directions sketch Towards Nienburg Petershagen Towards Hannover Bad Nenndorf 482 65 Stadthagen Helpsen S Kirchhorsten Minden 2 K19 Nienstädt 65 Sülbeck 65 Plant 1 Bückeburg Bahnhofstr. 56-60 83 L442 P 31691 Helpsen Porta Westfalica Bad Eilsen 482 2 2 S Rinteln 83 Towards Dortmund HAUTAU GmbH K19 Wilhelm-Hautau-Straße 2 (former Am Allerholz) P 100 m 31691 Helpsen Plant 2 Tel +49 5724 / 393-0 PIZ Test and innovation centre Wilhelm-Hautau-Straße 2 (former Am Allerholz) Fax +49 5724 / 393-125 31691 Helpsen [email protected] Your way to Helpsen by Autobahn 2 Dortmund - Hannover Autobahn 2 Dortmund - Hannover Autobahn 2 Hannover - Dortmund Exit 33 / Porta Westfalica Exit 35 / Bad Eilsen Exit 38 / Bad Nenndorf On the B 482 in the direction of Turn left towards Bückeburg. After 1.5 Turn right in the direction of Stadthagen Nienburg. After approx. 8 km turn km at the traffic lights turn right in the (B 65). Shortly before Stadthagen, right onto the B 65 in the direction of direction of Bad Eilsen. Through the immediately after an underpass, turn Bückeburg and Stadthagen. Past villages Bad Eilsen and Ahnsen in the right onto the bypass towards Bückeburg Bückeburg, through the villages direction of Vehlen. In the village of and Minden. Drive the ring road to the Vehlen and Gelldorf. Sülbeck at the Vehlen you come to the B 65. Turn right end. Turn right again in the direction of height of the church (located on the in the direction of Stadthagen. Through Bückeburg. Through the town Nienstädt. right hand side), at the traffic lights the village Gelldorf. -

RSE Rhein-Sieg-Eisenbahn Gmbh Allgemeines

RSE Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH Allgemeines Zuschlag für Fahrten mit aussergewöhnlichen Sendungen: nach Aufwand Abstellen von Fahrzeugen je abgestellter Achse und Kalendertag: siehe Tabelle Lotse/Zugführer je angefangene Stunde (Mindestberechnug 4 Stunden) 55,00 € Zuschlag für Fahrten mit Dampfbespannten Zügen 10% Es gelten die vom Verband Deutscher Verkehrunternhemen (VDV) empfohlenen allgemeinen Geschäftsbedienungen für die Benutzung der Zugtrassen, sowie der sonstigen Anlagen und Einrichtungen öffentlicher Eisenbahninfrastrukturunternehmen - Allgemeine Benutzungsbediengungen (ABB) in der jeweils gültigen Fassung Alle Preise sind Nettopreise. Stand: 04/02/2020 RSE Rhein-Sieg Eisenbahn GmbH TPS RSE 2015 Stand 2021_Entgeltliste_final Abstellen von Fahrten ...vom 2. bis ...vom 4. bis ...bis zu 1 ...vom 7. einschl. 3. einschl. 6. Monat Monat an Monat Monat Abstellung über einen Zeitraum von ... (Zeitperiode (Zeitperiode (Zeitperiode (Zeitperiode 1) 2) 3) 4) Preis je Achse und 1,80 € 1,50 € 1,20 € 0,90 € Kalendertag Es erfolgt eine sog. Spitzabrechnung, d.h. dass für alle Achsen das anfallende Entgelt je Zeitabschnitt gesondert berechnet wird. Beispiel: 40 Achsen stehen vom 1.1.2011-30.4.2011 Anzahl Kalendertage in Zeitperiode 1: 1.1.-31.01.: 31 Tage á 1,80 €*40 Achsen = 2232,00 € Anzahl Kalendertage in Zeitperiode 2: 1.2.-31.03.: 59 Tage á 1,50 €*40 Achsen = 3540,00 € Anzahl Kalendertage in Zeitperiode 3: 1.4.-30.04.: 30 Tage á 1,20 €*40 Achsen = 1440, 00€ Gesamtsumme: 2232,00€ + 3540,00 € + 1440,00 € =7212,00 € Stand:04/02/2020 RSE Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH TPS RSE 2015 Stand 2021_Entgeltliste_final Beuel-Hangelar Bf. Bonn- Agl. Hp Pützchens Bf. Hangelar von/nach km Beuel RSE Limperich Markt Agl. -

Informationen 2021

Samtgemeinde Eilsen IInnffoorrmmaattiioonneenn 22002211 Bad Eilsen, im Januar 2021 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Ihnen - verbunden mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2021 - einen Überblick über die wichtigsten gemeindlichen Abgaben, die ab 01.01.2021 eingetretenen Veränderungen, die gesetzlichen Bestimmungen und Dienstleistungen, sowie einige allgemeine Informationen geben. WASSER- UND KANALGEBÜHREN, GAS Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe, An der Gasanstalt 6, 31675 Bückeburg, Tel.-Nr. 05722-28070, versorgen die Samtgemeinde Eilsen mit Wasser und Gas. Die Kanalgebühren werden von der Samtgemeinde Eilsen nach dem Frischwasserverbrauch berechnet. MÜLLABFUHR Die Müllabfuhr sowie auch die Gebührenerhebung werden von der Abfallwirtschafts-Gesellschaft Landkreis Schaumburg mbH (AWS), 31655 Stadthagen, Obere Wallstr. 3, Tel.: 05721/9705-0 durchgeführt. Die Abfuhr erfolgt wie bisher freitags, bei vorangegangenen Feiertagen verschiebt sie sich auf samstags. Nähere Informationen hierzu können dem Abfallwegweiser der AWS entnommen werden. GRÜNABFÄLLE Die Samtgemeinde Eilsen betreibt an der Straße „Im Wiesengrund“ in Heeßen eine Kompostanlage für Grüngut, Baum- und Strauchschnitt. 01.03. – 31.10. freitags von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 01.11. – 30.11. samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 01.12. – 28.02. jeden ersten Samstag im Monat von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Fällt der erste Samstag im Monat auf einen Feiertag, öffnet die Anlage am folgenden Samstag. Die Kompostanlage steht allen Einwohnern/innen der Samtgemeinde Eilsen zur Verfügung, die im Bereich der Samtgemeinde ein Grundstück bewirtschaften. Die Annahme des Grüngutes sowie des Baum- und Strauchschnittes erfolgt nur unter Vorlage eines geeigneten Ausweispapiers, aus dem der augenblickliche Wohnort erkenntlich ist (Personalausweis oder Reisepass). -

Hauptsatzung Der Samtgemeinde Eilsen

Hauptsatzung der Samtgemeinde Eilsen Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2011 (Nds. GVBl. 353), hat der Rat der Samtgemeinde Eilsen in seiner Sitzung am 22.03.2012 folgende Hauptsatzung beschlossen: § 1 Bezeichnung, Name, Aufgaben (1) Die Samtgemeinde führt den Namen „Samtgemeinde Eilsen“. (2) Die Samtgemeinde hat ihren Verwaltungssitz in der Gemeinde Bad Eilsen. (3) Mitglieder der Samtgemeinde sind die Gemeinden Ahnsen, Bad Eilsen, Buchholz, Heeßen und Luhden. (4) Über die in § 98 Abs. 1 Satz 1 NKomVG aufgeführten Aufgaben hinaus erfüllt die Samtgemeinde folgende Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, die ihr nach § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG von allen Mitgliedsgemeinden übertragen sind: 1. Errichtung und Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen, die für das ge- samte Gebiet der Samtgemeinde Bedeutung haben, 2. Durchführung der von den Mitgliedsgemeinden beschlossenen Erschlie- ßungsmaßnahmen nach dem Baugesetz, 3. Gewerbeansiedlung und Wirtschaftsförderung; im Bereich der Tourismus- förderung hat die Samtgemeinde die Aufgabe der Koordinierung und der Planung über den Bereich der Samtgemeinde hinaus, 4. die Aufgaben im Flurbereinigungsverfahren, 5. die Samtgemeinde wirkt auf einheitliche Hebesätze in den Mitgliedsgemeinden hin, 6. die Samtgemeinde hält die Obdachlosenunterkünfte bereit, 7. die Ausarbeitung der Bebauungspläne. (5) Die Samtgemeinde übernimmt die Mitgliedschaftsrechte und Aufgaben von den Mitgliedsgemeinden in einem Wasser- und Bodenverband. § 2 Wappen, Dienstsiegel (1) Das Wappen der Samtgemeinde ist das Wappen der Mitgliedsgemeinde Bad Eilsen. 1 (2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Samtgemeinde Eilsen Landkreis Schaumburg“. § 3 Ratszuständigkeit Der Beschlussfassung des Rates bedürfen a) Rechtsgeschäfte i.S.d. -

Landkreis Schaumburg Größe

Fortschreibung Nahverkehrsplans Landkreis Schaumburg zum 01.01.2020 1 Landkreis Schaumburg Fortschreibung des Nahverkehrsplans zum 01.01.2020 Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 2 Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Schaumburg zum 01.01.2020 Impressum Auftraggeber Landkreis Schaumburg Amt für Wirtschaftsförderung, Regionalplanung, Öffentlichen Personennahverkehr Jahnstraße 20 31655 Stadthagen Auftragnehmer Planersocietät – Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation Dr.-Ing. Frehn, Steinberg Partnerschaft, Stadt- und Verkehrsplaner Gutenbergstr. 34 44139 Dortmund Telefon: 0231/58 96 96 - 0 Fax: 0231/58 96 96 - 18 [email protected] www.planersocietaet.de Bearbeitung der Entwurfsfassung für die formale Beteiligung Dipl.-Ing. Gernot Steinberg (Geschäftsführung) M. Sc. Rolf Alexander (Projektleitung) B. Sc. Julia Berendsen Bearbeitung der Endfassung gemäß Abwägungen in der Synopse Knut Utech, Landkreis Schaumburg Stadthagen, Dezember 2019 Bei allen planerischen Projekten gilt es, die unterschiedlichen Sichtweisen und Lebenssituationen von Frauen und Männern zu berücksichtigen. In der Wortwahl des Gutachtens werden deshalb geschlechtsneutrale Formulierungen bevorzugt oder beide Geschlechter gleichberechtigt erwähnt. Wo dies aus Gründen der Lesbarkeit unterbleibt, sind ausdrücklich beide Geschlechter angesprochen. Planersocietät | Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation Fortschreibung Nahverkehrsplans Landkreis Schaumburg zum 01.01.2020 3 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................. -

17.H. Das Eilser Minchen

Günter Döring Das Eilser Minchen Nachdem bis 1900 die meisten Hauptbahnlinien und auch viele Nebenstrecken schon gebaut waren, machte im Jahr 1914 der Landesbaumeister Steinke den Vorschlag, eine Kleinbahnlinie von Bückeburg nach Bad Eilsen zu bauen, mit der viele Gäste nach und von dem fürstlichen und aufstrebenden Bad Eilsen befördert werden könnten. Gleichzeitig ergäbe sich damit ein Anschluss an die bereits seit 1900 bestehende Eisenbahnlinie Rinteln- Stadthagen. Trotz des 1. Weltkrieges waren die Überlegungen und Planungen soweit gediehen, dass im Frühjahr 1917 mit den Bauarbeiten für die Kleinbahn zwischen Bückeburg und Bad Eilsen begonnen werden konnte. Bis zum Baubeginn befasste sich der Ahnser Gemeinderat in mindestens sechs Sitzungen ausführlich mit der Trassenführung, Bereitstellung von Grundstücksflächen, Nutzungserlaubnissen für Gelände während der Bauzeit, Kaufpreisen, Entschädigungen, Wege, Gräben und anderen dörflichen Belangen. Nachdem die Bahnlinie schon einige Zeit in Betrieb war, wurden noch in den Jahren 1919 und 1920 Gründstückskaufverträge mit Dreves Nr. 1 und der politischen Gemeinde Ahnsen – Neumühlen sowie der Eisenbahngesellschaft geschlossen. Insgesamt kaufte die Betriebs- gesellschaft in der Gemarkung Ahnsen 4,63 ha Land für die Kleinbahn. Waren die Bauarbeiten von Bückeburg bis zur Gemarkungsgrenze Ahnsen verhältnismäßig einfach, so begann ab hier ein technisch schwierigerer Abschnitt. Die neue Bahnstation erhielt auch einen kleinen Güterbahnhof, kurz danach musste bis zur Straße Bückeburg- Obernkirchen / Krainhagen ein Bahndamm angeschüttet werden, dort und eine kurze Strecke weiter jeweils ein Brückenbauwerk errichtet werden und dann danach die Bahnlinie bei Neumühlen mittels eines 115 m langen Tunnels durch den Harrl geführt werden. Sofort hinter der südlichen Tunnelausfahrt wurde eine kleine Haltestelle für die Gaststätte Wilhelmshöhe eingerichtet, damit dort Gäste aus Bückeburg oder Bad Eilsen aussteigen konnten. -

Bückeberg Weg - Etappe 1

Wandern Bückeberg Weg - Etappe 1 Länge: 19.00 Verlauf: Porta-Westfalica, Bückeburg, Bad Eilsen Steigung:+ 409 m / - 202 m Überblick Schöner Aussichtspunkt, früher Standort der Antoniuskapelle Fernmeldeturm: Aussichtsplattform und Wandern auf der ersten Etappe im nördlichen Weserbergland Bismarck-Gedenkzimmer Levernsiek: Teil einer alten Handels- und Heerstraße (Frankfurter Weg) Nammer Lager: Ca. 25 ha große Wallburganlage. Errichtung in der vorrömischen Eisenzeit. Besiedelt aber schon in der Jungsteinzeit. 9. Längengrad: Die Überquerung ist durch einen beschilderten Eichenpfahl in der Natur gekennzeichnet. Historischer Kreuzplatz: Hier werden Verteidigungsanlagen am Nammer Lager vermutet. Ein fünfarmiger Wegweiser kennzeichnet heute das Zusammentreffen einiger Forst- und Waldwege. Im Dompropst: Waldgebiet mit alten Grenz- bzw. Jagensteinen. Ehem. Besitz des Fürstbistums Minden Kleinenbremen: Besucherbergwerk, Geologischer tour900000993_8000_1.jpg Schaugarten, Bergbaumuseum, Wassermühle mit Backhaus, in den letzten Kriegstagen Versteck des Tourbeschreibung Hohenzollernschatzes in der Kirche. Herminenquelle: Hier sollte ursprünglich ein Heilbad entstehen. Auf eine Einrichtung Bückeberg-Weg: Etappe Porta Westfalica - Bad Eilsen wurde jedoch verzichtet, weil man ein Versiegen der Quelle Herzlich Willkommen auf dem Bückeberg-Weg, dem vermutete. Bückeburg: Residenz des Fürsten zu Hauptwanderweg im nördlichen Weserbergland! Am Rande Schaumburg-Lippe. Sehenswert: Schloss, Mausoleum, der Mittelgebirge führt dieser Weg durch einen Teil des Fürstliche Hofreitschule, Stadtkirche, Landes- u. Wesergebirges, den Harrl und den Bückeberg. Der Hubschraubermuseum. Idaturm: Der Idaturm trägt seinen Wanderweg ist in drei Teilstrecken eingeteilt: Porta Westfalica Namen nach der Frau des Bauherrn Fürst Georg Wilhelm - Bad Eilsen, Bad Eilsen - Apelern, Apelern - Bad Nenndorf. (1784-1860), der diesen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Ihre Tagestour können Sie nach Belieben wählen. Auskünfte 1847auf der höchsten Stelle des Harrl (211,3 m) errichten ließ. -

Landkreis Schaumburg) Für Inhaberinnen Und Inhaber Der Länderübergreifenden Ehrenamtskarte Niedersachsen Und Bremen

Liste der Vergünstigungen (Landkreis Schaumburg) für Inhaberinnen und Inhaber der länderübergreifenden Ehrenamtskarte Niedersachsen und Bremen Ort Vergünstigung 1 Gemeinde Apelern 3% Rabatt Reinsdorfer Weinscheune 3% Rabatt auf alle Artikel. Elke Herger Tel.: (05722) 27187, Internet: www.wein-spiel.com Rackenurt 7 31552 Apelern 2 Gemeinde Auetal Ermäßigter Eintritt Freibad Rolfshagen Eintritt zum Tarif für Jugendliche Horstsiek 11 Internet: www.auetal.de 31749 Auetal 3 Gemeinde Auetal 5% Rabatt Getränke Damke GmbH 5% Rabatt auf alles (ausgenommen: Spirituosen, Tabakwaren, Pfand und Gutscheine) Rehrener Str. 43 Tel.: 05752 929523, E-Mail: [email protected], Internet: www.getraenke-damke.de/ 31749 Auetal 4 Gemeinde Bad Eilsen 10% Rabatt Di Noto Optic und Hörakustik GmbH 10% Rabatt auf unser gesamtes Sortiment (Ausnahme: Hörsysteme) Bahnhofstr. 1 Tel.: 05722 98 10 30, E-Mail: [email protected], Internet: https://www.dinoto-a...smetik.de/ 31707 Bad Eilsen 5 Gemeinde Bad Eilsen 10 x kostenlose Nutzung Rehazentrum Bad Eilsen 10 x kostenlose Nutzung des Hallenbades des Reha Zentrums. Brunnenpromenade 2 Chip dafür ist erhältlich an der Rezeption des Rehazentrums. 31707 Bad Eilsen Tel.: (05722) 887-0, E-Mail: [email protected], Internet: www.rehazentrum-bad-eilsen.de 6 Stadt Bad Nenndorf 10% Rabatt Autohaus Schweer GmbH Rabatt von 10% auf Werkstattleistungen Stadthagener Str. 1a (ausgenommen Räder wechseln und Hauptuntersuchungen). 31542 Bad Nenndorf Tel.: (05723) 2221, Internet: www.autohaus-schweer.de 7 Stadt Bad Nenndorf 100% Ermäßigung Bürgerbus Bad Nenndorf e.V. Kostenlose Fahrten im Bad Nenndorfer Bürgerbus Rodenberger Allee 13 Internet: www.buergerbus-badnenndorf.de 31542 Bad Nenndorf 8 Stadt Bad Nenndorf 100% Ermäßigung Curanum Residenz Bad Nenndorf, 3 x kostenlose Teilnahme am "Gedächtnistraining". -

Radkarte Schaumburger Land

Fürstenroute Auf den Spuren Schlösser und Herrensitze von Wilhelm Busch Strecke: Steinhude – Bückeburg – Minden Strecke: Wiedensahl – Klanhorst – Neuenknick – Strecke: Bückeburg – Bad Eilsen – Rinteln – Möllen- Länge: 53 km Seelhorst – Wiedensahl beck – Exten – Schaumburg – Bückeburg Beschaffenheit: überwiegend Wald- bzw. Kanalwege sowie Länge: Rundtour über 26,5 km Länge: Rundtour über 87 km Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr Beschaffenheit: überwiegend Waldwege sowie Nebenstraßen Tipp: Durch die Vielzahl der Besichtigungsmög- Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo mit wenig Autoverkehr lichkeiten und der Distanz empfiehlt es sich, Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo eine Übernachtung in Rinteln mit einzuplanen. 1. Tag: Bückeburg – Röcke – Arensburg – Rinteln – Möllenbeck – Rinteln ca. 49 km Das Schaumburger Land ist eine Der Name Fürstenroute ist zurückzuführen auf den Fürsten- Am 15. April 1832 wurde der Maler, Autor und Bildergeschichten- 2. Tag: Rinteln – Schaumburg – Arensburg – weg (auch Landwehrallee) im Schaumburger Wald. Im Verlauf zeichner Wilhelm Busch in diesem Dorf geboren, das zeit- Bückeburg ca. 38 km Landschaft, die zum Radwandern dieses Weges stößt man immer wieder auf die Spuren der lebens für ihn von großer Bedeutung war. Nur von einigen Beschaffenheit: überwiegend Radwege, Wirtschaftswege Grafen und Fürsten des Schaumburger Landes. So hingen auch Reisen unterbrochen, verbrachte Wilhelm Busch den größten und Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr wie geschaffen ist, wichtige Lebensabschnitte des Grafen Wilhelm zu Schaumburg- Teil seines Lebens in dieser reizvollen Region. Fast alle seiner Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo Lippe und seine letzte Ruhestätte mit dem Verlauf des Fürsten- berühmten Bildergeschichten sind hier entstanden, aber auch … denn hier kommt ein jeder Radler auf seine Kosten. Flache weges zusammen. Wir haben ihn ausgewählt, um Ihnen den zahlreiche Ölgemälde und Handzeichnungen nach Motiven bis leicht hügelige Landstriche laden sowohl den sportlich Fürstenweg näher vorzustellen. -

Inhaltsverzeichnis Amtsblatt 2019

Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inhaltsverzeichnis 2019 Stichwort Einsender Nr./Seite Abfallbilanz AWS 5/79 Ablösungssatzung Stadt Bückeburg 11/126 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Eilsen 6/81 (Satzungen, Gebühren) Stadt Stadthagen 7/92 Samtgemeinde Lindhorst 9/108 Samtgemeinde Lindhorst 9/114 Samtgemeinde Sachsenhagen 11/131 Samtgemeinde Lindhorst 12/136 Stadt Bückeburg (2x) 13/142 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/146 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/152 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/156 Samtgemeinde Nienstädt 13/158 Aufwandsentschädigungen / Stadt Bückeburg – Berichtigung 3/24 Auslagenersatz Samtgemeinde Nienstädt 3/29 Gemeinde Auhagen 3/34 Stadt Rinteln 5/61 Gemeinde Auhagen - Berichtigung 8/106 Samtgemeinde Nienstädt 11/128 Aufwandsentschädigung § 138 NKomVG Samtgemeinde Nienstädt 11/131 Bebauungsplan Stadt Bückeburg / 2x "RegioPort" 1/4 Gemeinde Lauenhagen / Nr. 11 1/4 Flecken Lauenau / Nr. 55 1/7 Flecken Lauenau / Nr. 48 1/7 Gemeinde Auhagen / Nr. 15 1/8 Flecken Lauenau / Nr. 29A 2/19 Stadt Stadthagen / Nr. 3A 3/25 Gemeinde Lindhorst / Nr. 19 3/27 Stadt Stadthagen / Nr. 103 4/43 Gemeinde Buchholz / Nr. 5 4/46 Gemeinde Haste / Nr. 28 4/49 Gemeinde Lüdersfeld / Nr. 11 5/68 Gemeinde Messenkamp / Nr. 8 5/73 Flecken Lauenau / Nr. 38 6/83 Flecken Lauenau / Nr. 34 6/84 Gemeinde Pohle / Nr. 11 7/95 Stadt Sachsenhagen / Nr. 14 7/96 Stadt Bückeburg / Nr. 88+91+4a 8/102 Stadt Rinteln / Nr. 11 8/103 Stadt Stadthagen / Nr. 101 9/108 Gemeinde Meerbeck / Nr. 29 12/136 Gemeinde Niedernwöhren / Nr. 22 12/136 Stadt Rodenberg / Nr. 33 12/139 Gemeinde Hülsede / Nr. 13 13/159 1 Behinderten(-und Senioren)beirat Stadt Bückeburg 8/101 (s. -

Flyer Auerundweg 8-Fach 2021 Weg

Stationen: Start 1 Schaubild “Leben in der Aue” BAD EILSEN 2 alte Schule Heeßen 3 Leibzucht Meierhof Nr. 3 1 4 Taufstelle in der Aue von 1864 5 Blank- und Eisenhammer Buchholz von 1762 6 Schlingmühle von 1620 Aue-Rundweg 7 Henkhausenhof von 1533 8 Relikt der Eisenbahnlinie Rinteln-Stadthagen 9 Historische Landesgrenzsteine Schaumburgs 10 10 Silhouette der Wesergebirgskette Die Route: Gesamtlänge 5760 m Start ist beim Remisengelände an der „Bahnhofstraße“. 9 Dem Lauf der Aue südwärts auf dem Wanderweg folgen. 260 m Schaubild „Leben in der Aue“ (1) 2 910 m Einmündung Wiesenstraße, weiter nach links bis zum Schaubild (2), dann nach rechts über eine Brücke und weiter entlang der Aue. 1500 m Über die „Auestraße“ zum Schaubild (3), weiter entlang der Aue. 1700 m Schaubild (4), weiter entlang der Aue. 2320 m Links über eine Stahlbrücke zum Weg „Eisenhammer“. 2420 m Schaubild (5), Weiter auf einem Schotterweg bis zur Einmündung 2630 m Arensburger Straße, Schaubild (6). Möglichkeit eines Abstechers 3 8 nach rechts zur ehemaligen „Schlingmühle“. Ansonsten links weiter 4 2840 m bis zur Kreuzung Bahnhofstraße. Weiter auf dem „Eichkamp“ bis 7 3090 m zu den Bahngleisen. Dahinter nach links bis zum 3170 m Schaubild (7). Nach links wiederum über die Bahngleise auf die Straße „Im Osterfeld“. Weiter bis zur Hauptstraße. 3720 m Wenige Meter nach rechts, dann abbiegen nach rechts auf die Wald- Straße. Kurz vor der Bahnunterführung steht das Schaubild (8). Bergauf auf der Waldstraße. 4020 m Nach links auf einen Feldweg abbiegen. 4090 m Schaubild (9). Auf dem Feldweg rechts halten bis zu einem einzeln stehenden Buschwerk und einer Bank. -

Busverkehr Bad Eilsener Kleinbahn GS Heeßen - Bad Eilsen – Ahnsen – KLINIKUM SCHAUMBURG - Bergdorf – Bückeburg, Stadtkirche – Bückeburg, Bahnhof

Busverkehr Bad Eilsener Kleinbahn GS Heeßen - Bad Eilsen – Ahnsen – KLINIKUM SCHAUMBURG - Bergdorf – Bückeburg, Stadtkirche – Bückeburg, Bahnhof gültig ab 02.10.2017 Verkehrstage Montag - Freitag S S S S S S S Fahrtnummer 995 249 220 221 261 222 262 223 264 265 266 267 996 225 226 997 269 998 227 229 999 Mo-Do ALF C C GS He BO GS He BO GS He ALF ALF WE ALF ALF Besonderheiten BO BU/LU BU/LU BU/LU BU/LU BU/LU Heeßen, Grundschule 11:40 12:50 13:35 Bad Eilsen, Friedhof | | | 16:03 Busverbindung aus Richtung Rinteln 07:58 09:08 10:37 | | | 13:43 13:43 15:28 16:45 Bad Eilsen, Bahnhof 07:00 08:00 09:14 10:14 11:14 | 12:14 | | 14:14 15:14 | 16:14 17:14 18:14 Bad Eilsen, Rathaus 07:01 08:01 09:15 10:15 11:15 11:45 A 12:15 12:55 A 13:40 A 14:15 15:15 16:02 16:15 17:15 18:15 Bad Eilsen, Kurhausbahnhof 07:02 08:02 09:16 10:16 11:16 11:46 A 12:16 12:56 A 13:41 A 14:16 15:16 16:01 16:16 17:16 18:16 Ahnsen, Wilhelmshöhe 07:03 08:03 09:17 10:17 11:17 11:47 A 12:17 12:57 A 13:42 A 14:17 15:17 16:00 16:17 17:17 18:17 Ahnsen, Schmiede 07:04 08:04 09:18 10:18 11:18 11:48 A 12:18 | 12:58 A | 13:43 A 14:18 15:18 | 16:18 17:18 18:18 Ahnsen, Theodor Heuss Str.