D'escoubès-Pouts

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Légende Nestalas Uz Soulom Arcizans- Limites Cantonales Avant Villelongue Beaucens Limites Communales

N PLAN LOCAL D’URBANISME Ouzous Salles Agos- COMMUNE DE CAUTERETS Vidalos Ayzac- LOCALISATION Sère-en-Lavedan Ost Boô- Gez Silhen Saint- Pastous ARGELES-Ayros- GAZOST Arbouix Lau-Préchac Balagnas Vier- Saint- Bordes Savin Adast Artalens- Souin Pierrefitte- Légende Nestalas Uz Soulom Arcizans- Limites cantonales Avant Villelongue Beaucens Limites communales Surface communale Cauterets Saint- Lanne Castelnau- Rivière-Basse Madiran Hères Soublecause Labatut- Rivière Hagedet Caussade- Rivière Villefranque Lascazères Estirac Auriébat Sombrun Sauveterre Maubourguet Lahitte- Toupière Vidouze Monfaucon Larreule Lafitole Buzon Gensac Nouilhan Ansost Barbachen Caixon Liac Artagnan Ségalas Vic-en- Villenave- Bigorre Sarriac- Rabastens- près- Sanous Bigorre de-Bigorre Béarn Saint- Mingot Lézer Bazillac Estampures Escaunets Camalès Fréchède Lacassagne (Canton de Vic-en-Bigorre) Sénac Moumoulous Escondeaux Villenave- Saint-Sever- Mazerolles Talazac Pujo près- Ugnouas Marsac de-Rustan Séron Tarasteix Lescurry Mansan Bernadets- Marsac Tostat Bouilh- Debat Siarrouy Peyrun Sarniguet Castéra-Lou Laméac Devant Fontrailles Andrest Antin Lagarde Soréac Trouley- Oroix Gayan Jacque Aurensan Dours Bouilh- Labarthe Lapeyre Trie-sur- Louit Péreuilh Lubret- Gardères Pintac Chis Saint-Luc Lalanne- Baïse Sadournin Guizerix Peyret- Oursbelille Bazet Osmets Trie Collongues Marseillan Saint-André (Canton d'Ossun) Sabalos Luby- Sariac- Orleix Chelle- Betmont Vidou Larroque Casterets Bours Debat Puntous Magnoac Luquet Bordères- Oléac-Debat Castelvieilh Mun Thermes- sur-l'Echez -

Planning Annuel Des Déploiements FTTH Convention Département Etat ORANGE

Planning annuel des déploiements FTTH convention Département Etat ORANGE CANTON COMMUNE FTTH BORDERES-SUR-L'ECHEZ BAZET 2021 BORDERES-SUR-L'ECHEZ CHIS 2021 BORDERES-SUR-L'ECHEZ OURSBELILLE 2021 COTEAUX ANTIN 2022 COTEAUX ARIES-ESPENAN 2023 COTEAUX AUBAREDE 2020 COTEAUX BARTHE 2023 COTEAUX BAZORDAN 2022 COTEAUX BERNADETS-DEBAT 2022 COTEAUX BETBEZE 2023 COTEAUX BETPOUY 2023 COTEAUX BONNEFONT 2022 COTEAUX BOUILH-PEREUILH 2020 COTEAUX BOULIN 2020 COTEAUX BUGARD 2023 COTEAUX CABANAC 2020 COTEAUX CAMPUZAN 2020 COTEAUX CASTELNAU-MAGNOAC 2020 COTEAUX CASTELVIEILH 2020 COTEAUX CASTERA-LOU 2022 COTEAUX CASTERETS 2023 COTEAUX CAUBOUS 2023 COTEAUX CHELLE-DEBAT 2024 COTEAUX CIZOS 2022 COTEAUX COLLONGUES 2022 COTEAUX COUSSAN 2022 COTEAUX DEVEZE 2023 COTEAUX DOURS 2020 COTEAUX ESTAMPURES 2023 COTEAUX FONTRAILLES 2022 COTEAUX FRECHEDE 2023 COTEAUX GAUSSAN 2021 COTEAUX GONEZ 2023 COTEAUX GUIZERIX 2022 COTEAUX HACHAN 2020 COTEAUX HOURC 2020 COTEAUX JACQUE 2020 COTEAUX LALANNE 2023 COTEAUX LALANNE-TRIE 2020 COTEAUX LAMARQUE-RUSTAING 2023 COTEAUX LANSAC 2022 COTEAUX LAPEYRE 2023 COTEAUX LARAN 2023 COTEAUX LARROQUE 2022 Page 1 / 8 Planning annuel des déploiements FTTH convention Département Etat ORANGE CANTON COMMUNE FTTH COTEAUX LASLADES 2022 COTEAUX LASSALES 2023 COTEAUX LIZOS 2020 COTEAUX LOUIT 2020 COTEAUX LUBRET-SAINT-LUC 2023 COTEAUX LUBY-BETMONT 2022 COTEAUX LUSTAR 2020 COTEAUX MARQUERIE 2020 COTEAUX MARSEILLAN 2020 COTEAUX MAZEROLLES 2022 COTEAUX MONLEON-MAGNOAC 2021 COTEAUX MONLONG 2022 COTEAUX MUN 2020 COTEAUX OLEAC-DEBAT 2020 COTEAUX ORGAN 2023 -

Syndicats D'eau Potable

Syndicats d'eau potable Saint-Lanne Castelnau-Riviere-Basse Rivière Basse Heres Madiran Soublecause Labatut-Riviere Hagedet Caussade-Riviere Villefranque Lascazeres Estirac Auriebat Sombrun SPIDE Maubourguet Sauveterre Syndicat de production Lahitte-Toupiere Monfaucon Lafitole Vidouze Larreule Buzon Lafitole Nouilhan Gensac Barbachen Tarbes Liac Nord Artagnan Segalas Caixon Rabastens-de-Bigorre Vic-en-Bigorre Sarriac-Bigorre Sanous Villenave-pres-bearn Mingot Estampures Saint-Lezer Frechede Camales Bazillac Saint-Sever-de-Rustan Mazerolles Escaunets Lacassagne Senac Villenave-pres-marsac Moumoulous Bernadets-Debat Pujo Ugnouas Seron Mansan Bouilh-Devant Talazac Tarbes Tostat Fontrailles Vic Bilh Marsac Lescurry Peyrun Lameac Antin Montaneres Nord Jacque Tarasteix Castera-Lou Lapeyre Trouley-Labarthe Guizerix Sariac-Magnoac Andrest Soreac Bouilh-Pereuilh Dours Lalanne-Trie Sadournin Peyret-saint-Andre Lagarde Gayan Aurensan Lubret-saint-Luc Casterets Louit Oroix Chis Marseillan Osmets Trie-sur-Baise Larroque Thermes-Magnoac Bazet Puntous Garderes Pintac Oursbelille Collongues Chelle-Debat Luby-Betmont Vidou Puydarrieux Betbeze Bours Castelnau-Magnoac Orleix Sabalos Castelvieilh Mun Villembits Tournous-Darre Barousse Vic Bilh Aubarede Campuzan Barthe Adour Cabanac Lamarque-Rustaing Lizon Hachan Comminges Montaneres Borderes-sur-l-Echez Oleac-Debat Organ Coteaux Pouyastruc Lustar Betpouy Deveze Lalanne Lizos Marquerie Peyriguere Sentous Luquet Ibos Boulin Thuy Tournous-Devant Cizos Pouy Aureilhan Hourc Coussan Sere-Rustaing Vieuzos Vallée -

Randonnées Dans Les Pyrénées: Bovins

Randonnées dans les Pyrénées - Patrimoine: Piémont - Milieu rural Ferme bigourdane – Bours/Tarbes Entrée domaine – Castelnau-Rivère-Basse Diaporama réalisé par Jean-Marie Deladerrière – Avril 2021 Photos prises lors de randonnées avec les Amis du Parc National des Pyrénées Bettes – Les Baronnies St Sever de Rustan Toits en ardoises Molères Avezac Les Baronnies Les Baronnies Mairie de Gouaux Mairie d’Avezac Vallée d’Aure Les Baronnies Madiran Maubourguet Sère-Rustaing – Trie sur Baïse Auriébat - Maubourguet Guchan – Vallée d’Aure Bourisp Vallée d’Aure Près de Beaucens Cheust - Lourdes Vallée d’Argelès-Gazost Vielle-Adour Bagnères de Bigorre Lanne – Plaine de Tarbes Castéra-Lanusse - Tournay Près de Maubourguet Castéra-Loubix (Pyrénées Montgaillard Atlantiques) près de Vic-Bigorre Bagnères de Bigorre Hiis – Montgaillard Bagnères de Bigorre Mazères Castelnau-Rivière-Basse En bas : la porcherie – Au-dessus : le poulailler – Sur le toit: le pigeonnier Bénac – Plaine de Tarbes St Sever de Rustan Fours à pain Orleix - Tarbes Torchis renforcé Mur en galets (Typique plaine de Tarbes) avec galets (Rare) Larreule - Maubourguet Castelnau-Magnoac Vielle-Adour – Bagnères de Bigorre Bartrès - Lourdes Hangars à ossature bois Montégut-Arros (Gers) St Sever de Rustan Près de St Sever de Rustan (Htes Pyrénées) Abris de campagne Bénac Tournay Plaine de Tarbes En cours de décrépitude Lanne Lacassagne Plaine de Tarbes Tarbes Patrimoine en péril Capvern Castéra-Lanusse - Tournay Ancien four à chaux Ancienne fabrique Calcination calcaire (CaCO3) –> CaO (Chaux -

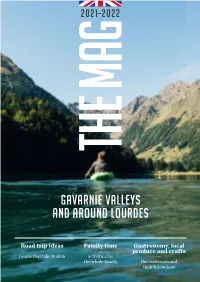

Gavarnie Valleys and Around Lourdes

2021-2022 the Mag Gavarnie Valleys and around Lourdes Road trip ideas Family time Gastronomy, local — — produce and crafts routes that take it all in activities for — the whole family the craftsmen and their know-how Ne gardez pas les pieds sur terre * * Keep your feet off the ground * Keep your feet off the ground PARCTREETOP ACROBATIQUE ADVENTURE - PARK LE BOIS - PIRATE’S DES PIRATES WOOD TROTTINETTE - RAFTING - CANYONING SCOOTERS – RAFTING - CANYONING Le Mag Argelès-GazostArgelès-Gazost - /05 +33 62 (0)5 90 62 3790 37 65 65 - /www.chlorofil-parc.com www.chlorofil-parc.com Gavarnie Valleys PROTECTED AREAS Pyrenees national park Pibeste-Aoulhet Regional Nature Reserve Néouvielle Nature Reserve and around Lourdes 14 Natura 2000 sites UNESCO WORLD HERITAGE SITE SUMMARY The 3 glacial cirques: Gavarnie, Troumouse, Estaubé TOP EXPERIENCES . p .4 VALLEYS . p .8 RICE • Gavarnie • Lourdes Starry Sky International Reserve • Cauterets • Barèges / Pic du Midi • Argelès-Gazost valley • Val d'Azun • Luz-Saint-Sauveur valley • Saint-Pé-de-Bigorre and Batsurguère HIGHEST POINT Family time, FUN AND LAUGHTER TOGETHER ! . p .24 Vignemale 3,298 m From Lourdes to Gavarnie . p .28 PUBLICATION BY TOP LAKE WALKS . p .30 Agence Touristique des Vallées de Gavarnie Terrasse Jacques Chancel PYRENEES NATIONAL PARK . p .32 15, place de la République 65400 Argelès-Gazost The valleys by bike . p .34 [email protected] EDITORIAL WELL-BEING AND THERMAL spas . p .36 OT de Saint-Pé-de-Bigorre , OT de Lourdes, Béatrice Duthu – OT Cauterets, Heritage as the crow flies . p .38 Nadège Imbert & Marion Lavit – OT Luz- Saint-Sauveur, Mélanie Mengarduque - Vallées de Gavarnie, Céline Ringeval, GASTRONOMY, LOCAL PRODUCE AND CRAFTS . -

Bagneres- De-Bigorre • B

1 1053 1 CARTE GÉOLOGIQUE DE LA FRANCE A 1/50000 , BAGNERES- DE-BIGORRE • B. AZAMBRE. F. CROUZEL. E.-J. DE8ROAS, J.-C. SOULE. Y. TERNET BAGNÈRES-DE-BIGORRE La carte géologique à 1/50000 BAGNÈRES-DE-BIGORRE est recouverte par la coupure TARBES (N" 240) de la carte géologique de la France a 1/80000. ~~ "~. ,.~ .·n.... MINISTËRE DE L'INDUSTRIE ~,~ iAGNEAlS ET DE L'AMt:NAGEMENTDU TERRITOIRE tlf-8Ilôn~R[ BUREAU DE RECHERCHES GtolOGIQUES ET MINIERES SERVICE GËOLOGIQUE NATIONAL Ar..,. -'- Boile po<l.le 6009 45060 O,I~.n$ Ce<!<'. 2 . F'.""e 0_. An... Omo NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE BAGNÈRES-DE-BIGORRE A 1150000 par B. AZAMBRE, F. CROUZEL, E-J. DEBROAS, J-c. SOULÉ, Y. TERNET 1989 Éditions du B.R.G.M. - BP 6009 - 45060 ORLÉANS cedex 2 - FRANCE SOMMAIRE APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE D'ENSEMBLE S INTRODUCTION 6 PRÉSENTATION DE LA CARTE 6 HISTOIRE GÉOLOGIQUE 9 CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE 11 DESCRIPTION DES TERRAINS 13 TERRAINS MÉTAMORPHIQUES 13 ROCHES MAGMATIQUES 14 TERRAINS SÉDIMENTAIRES 17 Primaire 17 Secondaire 20 Tertiaire 42 Quaternaire 4S GÉOLOGIE STRUCTURALE 51 STRUCTURE DE LA HAUTE CHAINE PRIMAIRE 51 STRUCTURE DE LA ZONE NORD-PYRÉNÉENNE S3 STRUCTURE DE LA ZONE SOUS-PYRÉNÉENNE 62 NÉOTECTONIQUE 64 SISMICITÉ 64 RESSOURCES DU SOUS-SOL ET EXPLOITATIONS 6S SUBSTANCES MÉTALLIQUES 65 SUBSTANCES NON MÉTALLIQUES, MATÉRIAUX 69 TABLEAU DES SONDAGES DE RECHERCHES D'HYDROCARBURES 70 HYDROGÉOLOGIE 72 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 74 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 74 DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES CONSULTÉS 79 DOCUMENTS CONSULTABLES 79 COLLABORATEURS 79 AUTEURS DE LA NOTICE 80 -s- APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE La feuille Bagnères-de-Bigorre est située surle versant nord des Pyrénées. -

Inventaire Historique D'anciens Sites Industriels Et Activités De Service Dans Le Département Des Hautes-Pyrénées

Inventaire historique d’anciens sites industriels et activités de service dans le département des Hautes-Pyrénées Rapport final BRGM/RP-53656-FR janvier 2005 Le Conseil Régional et l'ADEME subventionnent cette opération dans le cadre du PRELUDDE, afin d’améliorer la transparence de l’information publique sur l’historique industriel de Midi-Pyrénées. Inventaire historique d’anciens sites industriels et activités de service dans le département des Hautes-Pyrénées Rapport final BRGM/RP-53656-FR janvier 2005 Étude réalisée dans le cadre des opérations de Service public du BRGM 2003-POL-B31 I. Bouroullec, N. Dalzovo Vérificateur : Approbateur : Original signé par : L. CALLIER Original signé par : P. DUTARTRE Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. Le Conseil Régional et l'ADEME subventionnent cette opération dans le cadre du PRELUDDE, afin d’améliorer la transparence de l’information publique sur l’historique industriel de Midi-Pyrénées. Mots clés : Inventaire historique, Sites industriels, BASIAS, Base de données d'Anciens Sites Industriels et d'Activités de Service, Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Bouroullec I., Dalzovo N. (2005) - Inventaire historique d'anciens sites industriels et activités de service dans le département des Hautes-Pyrénées. BRGM/RP-53656-FR, 91 p., 16 fig., 4 tabl., 5 ann. © BRGM, 2005, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du Comité de pilotage de l’Inventaire Historique Régional du département des Hautes-Pyrénées. Inventaire d’anciens sites industriels et activités de service des Hautes-Pyrénées (65) Synthèse ette étude a été entreprise à la demande du Ministère de l'Écologie et du C Développement Durable (MEDD). -

Mise En Page:1

Atlas des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Découpage administratif Carte 5-2 Découpage des cantons de Tarbes Limite d'arrondissement : 1 2 3 1 - Tarbes 2 - Argelès-Gazost Saint Lanne 3 - Bagnères de bigorre Castelnau Rivière-Basse CASTELNAU-RIVIERE-BASSE TARBES Limite de canton et nom du chef lieu Madiran Hères Labatut Limite de commune TARBES III Soublecause Rivière TARBES I Hagedet Caussade Rivière Villefranque TARBES IV Lascazères Estirac Auriebat Sombrun MAUBOURGUETSauveterre Maubourguet Lahitte TARBES V TARBES II Toupière Monfaucon Lafitole Buzon Vidouze Larreule Gensac Nouilhan Ansost Barbachen Liac Caixon Ségalas Artagnan Vic- en Bigorre Sarriac Rabastens Bigorre de-Bigorre SanousVIC-EN-BIGORRE Villenave Mingot Estampures près-Béarn Bazillac Fréchède Saint-Lézer Sénac Moumoulous Camalès Lacassagne Mazerolles RABASTENS-DE-BIGORREEscondeaux Saint-Sever Escaunets Bernadets Pujo Ugnouas de-Rustan Debat Villenave Mansan Bouilh Fontrailles Talazac près-Marsac Lescurry Devant Marsac Peyrun Laméac Antin Séron Siarrouy Tostat Castéra-Lou Tarasteix Sarniguet Trouley Lapeyre Trie Guizerix Andrest Jacque Lubret sur-Baïse Peyret Soréac Bouilh Labarthe Lagarde Aurensan Péreuilh Saint-Luc Sadournin Saint-André Gayan Dours Lalanne-Trie Casteret Osmets Sariac Chis Louit Marseillan Oroix Chelle TRIE-SUR-BAÏSE Puntous Larroque Magnoac Luby Vidou Thermes Bazet Debat Betmont Puydarrieux Gardères Pintac Collongues Magnoac Oursbelille Sabalos Tournous Castelnau BORDERES-SUR-ECHEZ Castelvieilh Mun Barthe Magnoac Orleix Villembits Darré HachanCASTELNAU-MAGNOACBetbèze -

Charte Agriculture• Urbanisme• Territoires HAUTES-PYRÉNÉES

HAUTES-PYRÉNÉES Charte Agriculture • Urbanisme • Territoires Concilier développements urbain et agricole durables Sommaire Pourquoi une charte ? 3 Nos engagements, nos priorités 12 Des territoires contrastés 4 Les outils existants ou à créer 20 Le contexte urbain 6 Le suivi, l'évaluation et la diffusion 22 Le contexte agricole 9 Les partenaires ressources 23 Pourquoi une charte ? Les territoires ruraux et urbains sont confrontés à Afin de favoriser une organisation concertée et la concurrence entre l’activité agricole et les autres partagée de l’espace, nous avons décidé d’élaborer usages (résidentiels, récréatifs, d’accueil d’activités, un outil contractuel permettant : d’infrastructures ou d’équipements publics). Dans les n aux collectivités de disposer à la fois d’une aide Hautes-Pyrénées, les surfaces artificialisées représentent à la décision et d’orientations pour l’élaboration de documents de planification tant à l’échelle 6 % de la superficie totale du département. Ce taux communale que supracommunale ; apparemment faible est à doubler (12 %) au regard des n à l’État, garant de la bonne gestion du patrimoine surfaces montagnardes qui ne sont pas artificialisables commun de la nation, de faire appliquer les et qui représentent environ la moitié du département. principes de gestion économe et cohérente du sol, de protection des espaces agricoles, naturels L’artificialisation irrémédiable des sols s’accélère et des paysages ; et représente 480 ha en 2008 contre en moyenne n à la profession agricole, soucieuse de préserver 450 ha/an entre 1980 et 2000. Ce phénomène n’est le potentiel agricole pour les générations futures, pas corrélé à l’augmentation de la population. -

Cataloguelourdes, Tarbes

Les Gîtes Ruraux 2015 LOURDES, TARBES HAUTES PYRÉNÉES 02/12/2014 Les Gîtes Ruraux et extraits de descriptifs La location au week-end ou en séjours en appartement ou maison. Cette formule s’appuie sur un accueil chaleureux et privilégié. Les gîtes confortablement équipés vous donneront la sensation d’un « chez vous ». L’environnement de qualité, à la campagne ou la montagne, fait de leurs espaces extérieurs un atout de la location où règnent tranquillité et calme. Gîtes de France vous garantie des normes de confort suivies et réactualisées, se traduisant parfois pour certains gîtes par des mentions particulières relatives à la protection de l’environnement, l’aménagement d’équipement de loisirs (piscine, sauna, spa) ou encore l’adaptation aux handicaps (tourisme et Handicap). 2 Comment lire les mini-fiches ? Pictogrammes Loisirs Pictogrammes Commodités thermes piscine V.T.T lave-linge piscine lave-vaiselle pêche télévision golf cheminée équitation kit bébé randonnée wifi ski de fond spa ski de piste parking gare salon de jardin commerces Pictogrammes Thèmes Bienvenue à la Ferme 3 GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous... N° 65G027811 ADE CM 342-M3 2 pers. 1 ch. Adé est une petite commune des Hautes-Pyrénées ; située non loin de la ville religieuse de Lourdes (5km), elle est aussi un point de départ pour des excursions plus avancées dans les montagnes. Etant en plaine, elle bénéficie de parcours de VTT mais aussi des tracés pour les amateurs de pêc En rez-de-chaussée : 1 Chambre (2 lit 2 pl.), cuisine, salle de bains, abri couvert, WC indépendant, chauffage d'appoint, terrain clos, salon de jardin, barbecue. -

Gavarnie Valleys and Lourdes Area

2019-2020 The Mag GAVARNIE VALLEYS AND LOURDES AREA Family Time / Rando ! / Road Trip A complete program ! 2 From the hilly piedmont to the highest peaks 3000 m PRESERVED AREAS The national Park of Pyrenees 2019-2020 Pibeste-Aoulhet regional nature reserve The Néouvielle nature reserve. 14 sites NATURA 2000 The Mag DESIGNATED AS WORLD HERITAGE SITE BY UNESCO GAVARNIE VALLEYS The 3 glacial cirques of Gavarnie, AND LOURDES AREA Estaubé and Troumouse SUMARY RICE Top experiences ! ......................... p.4 Pic du Midi de Bigorre International Reserve of Starry Sky. Grands Sites / Valleys ..................... p.8 • Gavarnie • Lourdes • Cauterets • Barèges / Pic du Midi • Argelès-Gazost valley HiGHER POINT • Luz valley Vignemale 3298 m • Saint-Pé-de-Bigorre Road Trip .............................. p.22 The top hikes to the lakes ................ p.26 PUBLICATION MANAGER From Lourdes to Gavarnie ................ p.28 Vallées de Gavarnie Pyrenees national Park ................... p.30 Terrasse Jacques Chancel Unmissable view points .................. p.31 15 place de la République 65400 Argelès-Gazost The mythical Pyrenees by bike ............ p.32 [email protected] Mountain Bike ......................... p.33 EDITORS « Family time » : laugh and enjoy together ! . p.35 Delphine Lafon, Mélanie Mengarduque, Heritage Walks ......................... p.39 Nadège Imbert, Fabrice Doucet, Pauline Igau, Béatrice Duthu, Well-being ............................. p.40 Céline Ringeval Gastronomy, local products and craft ...... p.42 GRAPHISM Snow and ski ........................... p.46 David Toiser / • Ski resorts • Winter fun PRINTING It's convenient ! ......................... p.50 RSI Agenda ................................ P.54 COPYRIGHTS Tourist Offices .......................... p.55 Antoine Garcia, Pierre Meyer, P. Vincent Ot Lourdes, Grottes De Bétharram, Luzéa, M. Pinaud, OT Luz, Damien Lapierre, Jérémy Lacroix, Luz Aventure, Benoit Caroff, Bureau Des Guides, Ziklo Aepelde 3 To p experiences ! 1 2 On a mountain high.. -

Hautes Pyrenees

Observatoire national des taxes foncières sur les propriétés bâties 13 ème édition (2019) : période 2008 – 2013 – 2018 L’observatoire UNPI des taxes foncières réalise ses estimations à partir de données issues du portail internet de la Direction générale des finances publiques (https://www.impots.gouv.fr) ou de celui de la Direction générale des Collectivités locales (https://www.collectivites-locales.gouv.fr). En cas d’erreur due à une information erronée ou à un problème dans l’interprétation des données, l’UNPI s’engage à diffuser sur son site internet les données corrigées. IMPORTANT ! : les valeurs locatives des locaux à usage professionnel ayant été réévaluées pour le calcul de l’impôt foncier en 2017, nos chiffres d’augmentation ne sont valables tels quels que pour les immeubles à usage d’habitation. Précautions de lecture : Nos calculs d’évolution tiennent compte : - de la majoration légale des valeurs locatives , assiette de la taxe foncière (même sans augmentation de taux, les propriétaires subissent une augmentation de 4,5 % entre 22013 et 2018, et 14,6 % entre 2008 et 2018) ; - des taxes annexes à la taxe foncière (taxe spéciale d’équipement, TASA, et taxe GEMAPI), à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Précisions concernant les taux départementaux 2008 : En 2011 la part régionale de taxe foncière a été transférée au département. Pour comparer avec 2008, nous additionnons donc le taux départemental et le taux régional de 2008. Par ailleurs, nos calculs d’évolution tiennent compte du fait que, dans le cadre de cette réforme, les frais de gestion de l’Etat sont passés de 8 % à 3 % du montant de la taxe foncière, le produit des 5 % restants ayant été transféré aux départements sous la forme d’une augmentation de taux.