L'adieu À Buoux

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

100 Fun Things to Do at Les Murets: 1. Walk to the Bakery in Cabrieres For

100 fun things to do at Les Murets: 1. Walk to the bakery in Cabrieres for fresh croissants in the morning 2. Experience a morning market in a different town each day 3. Visit the spectacular town of Gordes and have coffee in one of the outdoor cafes; don’t miss the special exhibit at the new “Mairie” or the many art galleries and shops in town 4. Attend a concert in one of the many churches or parks in the area 5. Visit the Palais des Papes in Avignon and have tea at the lovely Hotel la Mirande as you leave 6. Buy pizza off the pizza truck in Coustellet 7. Hike through the dramatic Grand Canyon of Roussillon and then get ice cream at the shop next to the ochre quarry 8. Tour a few local wineries and vote on a favorite wine 9. Buy and cook only what is in season and grown locally … and savor the flavors 10. Visit the Musee Granet in Aix and marvel at their permanent collection of Cezanne’s; then go visit Cezanne’s studio 11. Drive to Bonnieux on Friday morning and listen to the live band performing French standards in the market 12. Buy fresh goat cheese from the goat farmer on the hidden road above Buoux 13. Hike to Gordes and try not to get lost; hike it again and again until you get it right and feel rightfully proud 14. In June and July, follow the spectacular lavender road that crests the Luberon mountain from Bonnieux to Saignon ; take the same road any other time of year, and enjoy the open views 15. -

Territoire Du Parc Naturel Régional Du Luberon NATURA 2000 - Direcɵ Ve Habitat Et Direcɵ Ve Oiseaux - Novembre 2016

Territoire du Parc naturel régional du Luberon NATURA 2000 - DirecƟ ve Habitat et DirecƟ ve Oiseaux - novembre 2016 Site Site Site FR9301582 - Rochers et combes des Monts de Vaucluse FR9301583 - Ocres de Roussillon et de Gignac-Marnes de FR9302008 - Vachères Statut Perreal Statut ZSC Statut ZSC Document d’objecƟ fs ZSC Document d’objecƟ fs Réalisé Document d’objecƟ fs Réalisé Président de COPIL Réalisé Présidente de COPIL ChrisƟ an BELLOT, Maire de Saint-Saturnin lès Apt Président de COPIL Mona JOURDAN, Conseillère de Vachères CollecƟ vité territoriale animatrice Jean-Pierre PEYRON, Maire de Viens CollecƟ vité territoriale animatrice PNR Luberon CollecƟ vité territoriale animatrice PNR Luberon Animateur PNR Luberon Animateur Laurent MICHEL Animateur Mathieu BERSON Mathieu BERSON Site FR9301587 - Le Calavon et l’Encrême Statut ZSC Document d’objecƟ fs En cours de réalisaƟ on Président de COPIL Didier PERELLO, Maire de Goult CollecƟ vité territoriale animatrice PNR Luberon Animateur Jérôme BRICHARD Site FR9310075 - Massif du PeƟ t Luberon Statut ZPS Document d’objecƟ fs Réalisé Président de COPIL Philippe BATOUX, Maire de Mérindol Vice-Président de COPIL Richard KITAEFF, Conseiller de Gordes CollecƟ vité territoriale animatrice PNR Luberon Animateur Julien BAUDAT-FRANCESCHI Site FR9301585 - Massif du Luberon Site Statut Site Site FR9301542 - Adrets de MontjusƟ n-les Craux- ZSC FR9301589 - La Durance FR9312003 - La Durance Rochers et crêtes de Volx Document d’objecƟ fs Statut Statut Statut Réalisé ZSC ZPS ZSC Président de COPIL Document -

Bonne Et Heureuse Année 2016

Goult-Lumières et ses hameaux Bulletin municipal N°57 Hiver 2016 Bonne et heureuse année 2016 Communauté de communes Vie locale Informations Lectures Mairie de Goult - Place Jean Moulin - 84220 GOULT - www.goult.fr Sommaire Communauté de communes Informations...............................................................................................4 Vie locale Réunions......................................................................................................5 Elections.......................................................................................................7 Aménagements P10 Brèves...........................................................................................................8 Actualités.................................................................................................10 Échos..........................................................................................................12 Associations............................................................................................16 Zoom.sur..................................................................................................20 Informations La.TNT.HD...............................................................................................22 Environnement.......................................................................................23 La salle des fêtes P11 Lectures Mémoires.du.Général.Guedeney..................................................24 À votre attention Allo?!...........................................................................................................26 -

Randonnée Aux Ocres De Roussillon

Randonnée aux ocres de Roussillon Randonnée de 6 jours avec 13 km et 350 m de dénivelé par jour en moyenne. Cette randonnée vous enchantera par la beauté et la diversité des paysages traversés, le calme des espaces sauvages, la richesse des terres cultivées et le charme des villages perchés. Les couleurs vives des ocres de Roussillon illumineront votre voyage. Jour 1 : Arrivée vers 17 h Premier contact avec votre âne Hébergement « Ferme au Vabre » Jour 2 : Cucuron – Lourmarin 12 km - peu de dénivelé - 4 h de marche En passant par les villages de Cucuron et de Vaugines vous longerez les contreforts du massif du Luberon. Variante possible par l'Ermitage de Cucuron (15 km - 300 m de dénivelé - 5 h de marche) Hébergement « Ferme au Vabre » Jour 3 : Lourmarin – Bonnieux 12 km - 500 m de dénivelé - 4 h de marche Traversée du massif par la combe du Bon Dieu et la Tour Philippe, curiosité en plein cœur du Luberon avec une magnifique vue d'Est en Ouest. Hébergement en yourte au Camping « le Vallon » ou à la Chambre d'hôte « Fontaure » avec demi-pension Jour 4 : Bonnieux – Roussillon 14 km - 300 m de dénivelé - 4 à 5 h de marche Descente vers le pont Julien, pont romain et fierté locale. En montant vers Roussillon vous emprunterez, en tout intimité, les premiers chemins colorés par les terres d’ocre. Hébergement en chambre d'hôte à la « Poterie de Pierroux » Jour 5 : Roussillon – Apt 12 km - peu de dénivelé - 4 h de marche En traversant cultures et forêts vous arriverez par la voie cyclable à Apt, petite ville sur le chemin de Compostelle la Via Domitia de Montgenèvre à Arles où vous pourrez admirer sa cathédrale. -

Trait D'union

PAYS D’APT LUBERON > Mai 2017 < # 8 TRAIT D’UNION DOSSIER SPÉCIAL ay ixab © p © wikicommons - Cargouille05 © wikicommons p. 4 L’actu p. 11 Finances p. 18 Dossier p. 23 Territoire p. 26 Agenda p. 27 Concours en bref… spécial photos • L’Interco signe le • Le budget 2017, un • Le patrimoine du • Apt, Gargas, • En été, dansez, • Le Patrimoine historique, 1er contrat de ruralité équilibre et un service territoire… Il était une Roussillon à écoutez, vibrez ! architectural et naturel du département public à préserver. fois le pays d’Apt l’honneur. Le Programme du Pays d’Apt Luberon. • Zone de revitalisation rurale Luberon… détachable du Luberon • L’OTI, une riche actu ! Music Festival. CCPAL / Infos pratiques Toute l’actu de l’interco sur www.paysapt-luberon.fr > Siège de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon > EAU ET ASSAINISSEMENT > DÉCHETS Chemin de la Boucheyronne 84400 Apt Accueil Siège CCPAL Collecte et traitement des Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 Lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h déchets ménagers et assimilés Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30 Vendredi : 9h-12h / 13h-16h30. Actualités et informations générales 04 90 04 49 70 / [email protected] 04 90 74 65 71 04 90 04 80 21 www.paysapt-luberon.fr [email protected] [email protected] www.sirtom-apt.fr > Petite enfance Astreinte / Eau Accueil 04 90 78 07 34 CCPAL 06 84 80 39 19 Service de ramassage des [email protected] Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet, ordures ménagères Céreste, Gignac, Lagarde-d’Apt, Rustrel, -

SPORTIF PAR NATURE + LE GUIDE ©D.Bottani DES Musée De La Boulangerie Chapeau FESTIVALS Une Bonne Tranche Le Melon D’Histoire De Cavaillon ! Sommaire ©D.Rosso

www.vaucluse.fr ÉTÉ 2019 # 110 SPORTIF PAR NATURE + LE GUIDE ©D.Bottani DES Musée de la boulangerie Chapeau FESTIVALS Une bonne tranche le melon d’histoire de Cavaillon ! Sommaire ©D.Rosso L’actu Dans Grand format Culture votre canton 4 6 16 41 Un nouveau pont Travaux, associations, Le Vaucluse, paradis Floraison d’expos routier entre Avignon initiatives... des sports de dans les musées et Carpentras Ça se passe pleine nature départementaux près de chez vous Pour consulter les anciens numéros de 84 Le Mag ou télécharger la version numérique de ce numéro, rendez-vous sur www.vaucluse.fr Pour recevoir directement les prochains numéros dans leur version numérique, inscrivez-vous par mail à l’adresse suivante : [email protected] Environnement Saveurs Visages Sortir du Vaucluse 42 45 50 55 Trois idées de balade Melon de Cavaillon Ils font aimer Le guide des « fraîcheur » dans les un positionnement le département, rendez-vous Espaces Naturels « premium » nous vous culturels à ne pas Sensibles parlons d’eux rater cet été 84, le Mag du Département de Vaucluse - n°110 - Été 2019 Hôtel du Département - Rue Viala - 84 909 Avignon cedex 9 Directeur de publication : Maurice Chabert Directeur adjoint de la communication : Joël Rumello Secrétariat de rédaction : Karine Gardiol Rédaction : Sandra Adamantiadis, Christine Audouard, Valérie Brethenoux, Yves Michel. Ont contribué à ce numéro : Florence Antunes, Silvie Ariès, Bruno Gimmig, Amélie Riberolle. Photographies : Dominique Bottani, Damien Rosso, Arnold Jerocki, Jean-Eric Ely, D.R. Montage : Sandrine Castel. Retouche chromatique et impression : Chirripo. Dépôt légal : juillet 2019 - ISSN 2490-8339 - Tirage 250 000 ex. -

Compte Rendu

PROCES-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON Le jeudi 21 décembre 2017 à 18 heures A l’ouverture de séance : MEMBRES EN EXERCICE : 50 - QUORUM : 26 - PRESENTS : 35 - PROCURATIONS : 8 - VOTANTS : 43 Présents : APT : Mme Dominique SANTONI, M. André LECOURT (parti au point 15), M. Patrick ESPITALIER, Mme Isabelle TAILLIER, M. Frédéric SACCO, M. Jean-Louis DE LONGEAUX, Mme Gaelle LETTERON, M. Christophe CARMINATI (parti au point 9), Mme Isabelle VICO (arrivée au point 6), M. Henri GIORGETTI, Mme Marie-Christine KADLER, Mme Laurence GREGOIRE BONNIEUX : M. Pascal RAGOT BUOUX : M. Philippe ROUX CASENEUVE : M. Gilles RIPERT (Président) CASTELLET : M. Edmond GINTOLI CERESTE : M. Gérard BAUMEL GARGAS : M. Maxime BEY (parti au point 9), M. Bruno VIGNE-ULMIER GIGNAC : Mme Sylvie PASQUINI GOULT : M. Didier PERELLO JOUCAS : M. Lucien AUBERT LACOSTE : M. Mathias HAUPTMANN LIOUX : M. Francis FARGE MURS : M. Xavier ARENA représenté par M. Christian MALBEC MÉNERBES : M. Patrick MERLE ROUSSILLON : Mme Gisèle BONNELLY (partie au point 19) RUSTREL : M. Pierre TARTANSON SAIGNON : M. Jean-Pierre HAUCOURT SIVERGUES : Mme Gisèle MARTIN (partie au point 7) ST MARTIN DE CASTILLON : M. Pierre CARBONNEL ST SATURNIN LES APT : M. Christian BELLOT, Mme Gisèle MAGNE, Mme Patricia BAILLARD VIENS : Mme Mireille DUMESTE VILLARS : M. Guy SALLIER Absents-excusés : APT : M. Cédric MAROS, Mme Marcia ESPINOSA, M. Laurent DUCAU AURIBEAU : M. Frédéric NERVI LAGARDE D'APT : Mme Elisabeth MURAT ST SATURNIN LES APT : M. Philippe LEBAS Procurations de : APT : M. Jean AILLAUD donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI, Mme Véronique ARNAUD-DELOY donne pouvoir à M. Frédéric SACCO, Mme Sandrine BEAUTRAIS donne pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER, Mme Isabelle VICO donne pouvoir à M. -

Publication of a Communication of Approval of a Standard

C 90/30 EN Offi cial Jour nal of the European Union 17.3.2021 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector, as referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2021/C 90/08) This communication is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF A STANDARD AMENDMENT MODIFYING THE SINGLE DOCUMENT ‘LUBERON’ PDO-FR-A0920-AM03 Date of communication: 14.12.2020 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Vineyard layout The conditions of the ban on chemical weeding and plastic mulching on planting have been clarified. These rules were added so as to preserve the characteristics of the physical and biological environment that forms an essential part of the terroir. The amendment does not affect the single document. 2. Reporting obligations – packaging declaration The packaging declaration must now be sent to the approved inspection body no later than 3 working days after the date of packaging, rather than before packaging as used to be the case. A declaration of sale in bulk to the consumer must be sent to the approved inspection body no later than 3 working days after the wine has left the winery to be sold in that way. This amendment does not affect the single document. 3. References to the inspection body The contact details of the inspection body, Certipaq, have been updated. This is an independent body offering guarantees of competence, impartiality and independence under the authority of INAO on the basis of an approved inspection plan. -

Les Cantons Vauclusiens

Le Vaucluse et ses cantons Canton n°1 Apt : Canton n°4 Avignon-3 : Apt, Auribeau, Beaumettes, Morières-les-Avignon Canton n°8 Bonnieux, Buoux, et la partie de la Cheval-Blanc : Caseneuve, Castellet, commune d’Avignon Cabrières-d’Avignon, Gargas, Gignac, non incluse dans les Cadenet, Cheval- Gordes, Goult, cantons d’Avignon-1 Blanc, Cucuron, Joucas, Lacoste, et Avignon-2. Lagnes, Lauris, Lagarde-d’Apt, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Murs, Mérindol, Puget, Oppède, Roussillon, Canton n°11 Canton n°13 Canton n°15 Puyvert, Robion, Les Rustrel, Saignon, Canton n°5 Orange : Pertuis : Sorgues : Taillades, Vaugines. Saint-Martin- Bollène : Caderousse, Orange, Ansouis, La-Bastide- Bédarrides, De-Castillon, Bollène, Lagarde- Piolenc. des-Jourdans, Châteauneuf-du- Saint-Pantaléon, Paréol, Lamotte- La Bastidonne, Pape, Courthézon, Saint-Saturnin- du-Rhône, Lapalud, Canton n°9 Beaumont-de- Jonquières, Sorgues. les-Apt, Sivergues, Mondragon, Mornas, L’Isle-sur Pertuis, Cabrières Viens, Villars. Sainte-Cécile-les- la-Sorgue : d’Aigues, Grambois, Canton n°12 Mirabeau, La Motte Vignes, Sérignan-du- Châteauneuf-de- Pernes-les- d’Aigues, Pertuis, Comtat, Uchaux. Gadagne, Fontaine- Saint-Marcellin Fontaines : Peypin-d’Aigues, Canton n°16 de-Vaucluse, les-Vaison, Saint Saint-Martin-de-la- Vaison-la- Canton n°2 L’Isle-sur-la-Sorgue, Aurel, Le Beaucet, Romain-en-Viennois, Brasque, Sannes, Romaine : Avignon-1 : Saumane-de- Bédoin, Blauvac, Saint-Roman La Tour-d’Aigues, Le Barroux, comprend la partie Vaucluse, Le Thor. Crillon-le-Brave, de-Malegarde, de la commune d’Avi Canton n°6 Flassan, Malemort Villelaure, Vitrolles- Beaumont-du- Savoillans, Séguret, gnon située à l’ouest Carpentras : du-Comtat, Mazan, en-Luberon. -

Arrêtés Du Préfet De Vaucluse Des 29 Octobre Et 30 Novembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE COMMUNE DE BUOUX ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE 24 AOÛT 2015-11 SEPTEMBRE 2015 PERIMETRES DE PROTECTION ET DERIVATION DES EAUX DU CAPTAGE DE LA SOURCE DU MOULIN CLOS RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Maître d’ouvrage : La Communauté de Communes Pays d’Apt-Luberon Commissaire Enquêteur : Jacqueline OTTOMBRE-MERIAN Décision du Vice–Président du Tribunal Administratif de Nîmes n°E14000056/84 du 19 mai 2014 Arrêté du Préfet de Vaucluse du 24 juin 2015 1 Commune de Buoux-Captage de la source du Moulin Clos-Rapport DUP SOMMAIRE CHAPITRE I – GENERALITES PAGE I– 1 - Objet de l’enquête ……….…………………………………………………………………………………………..…. 3 I– 2 – Cadre juridique………..……………………………………………………………………………………………………. 3 I– 3 – Nature et caractéristiques du projet……………………………………………………………………... 4 I– 4 – Composition du dossier d’enquête préalable à la D.U.P……………………………………………4 CHAPITRE II – PROCEDURES ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE II – 1 – Demande d’engagement de la procédure de D.U.P. par le Conseil Municipal…… 5 II – 2 – Désignation du Commissaire Enquêteur……………………………………………………….……… 5 II – 3 – Ouverture de l’enquête ………………………………………………………………….......………………….. 5 II – 4 – Réunion préparatoire et visites sur place…………………………………….………………………. 6 II – 5 - Publicité et information du public…………………….…………………………………………………….. 6 II – 6 – Déroulement de l’enquête…………………………………………………………………………………………. 7 II-6-1 Locaux II-6-2 Registre d’enquête II – 7 –Clôture de l’enquête……………………………………………………………………….…………………………. 8 II–8–Communication des observations du public -

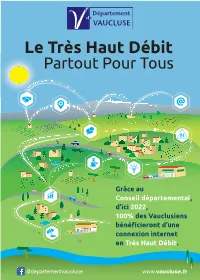

Le Très Haut Débit Partout Pour Tous

Le Très Haut Débit Partout Pour Tous @ @ Grâce au Conseil départemental, d’ici 2022, 100% des Vauclusiens bénéficieront d’une connexion internet en Très Haut Débit. @departementvaucluse www.vaucluse.fr Pour lutter contre la fracture numérique, renforcer l’attractivité de ses territoires et contribuer aux besoins des générations futures, le Conseil départemental investit dans un programme ambitieux, afin que l’intégralité de son territoire bénéficie du Très Haut Débit (THD) à l’horizon 2022. Les opérateurs SFR et Orange ont choisi de déployer la fibre optique dans 46 communes les plus peuplées. C’est sur le “reste du territoire, soit 105 communes, que le Département agit avec l’ensemble de ses partenaires, afin de garantir à terme une connexion THD aux secteurs plus ruraux. En décembre 2017, nous avons décidé de raccourcir le @ calendrier initial en fixant comme date de fin de déploiement Maurice CHABERT, la date de 2022 au lieu de 2036. C’est à la fois une question Président du Conseil départemental d’équité et d’efficacité, car des grandes villes jusqu’aux petits de Vaucluse. villages, personne ne doit rester à l’écart de la révolution numérique en cours. Le Très Haut Débit partout et pour tous, ce sera très bientôt une réalité 170 millions d’euros auront été investis dans le réseau d’initiative publique entre 2012 et 2021 par le Département, l’Union européenne, l’État, la Région Sud Paca, Grâce au 11 intercommunalités vauclusiennes” et Conseil départemental, Vaucluse Numérique. d’ici 2022, 100% des Vauclusiens Le Très Haut Débit, qu’est-ce que c’est ? Une connexion supérieure à 30 mégabits par seconde. -

Le Vallon Vu Depuis L'une Des Grottes Creusées Dans Les Falaises. Photos

Fig. 1 : le vallon vu depuis l’une des grottes creusées dans les falaises. Photos : Christian Markiewicz. 20 Courrier scientifique du Parc naturel régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure, n° 13 - 2015 p. 20 à 33 Le patrimoine culturel et archéologique du vallon de l’Aiguebrun à Buoux : un atout pour l’Espace naturel sensible État des connaissances sur la présence des hommes dans le vallon et bilan archéologique Christian MARKIEWICZ* et Pauline PHAN DONG** RÉSUMÉ Le Vallon de l’Aiguebrun, sur la commune de Buoux, figure parmi les plus vieux sites d’occupation de la région. Da- tée du Paléolithique moyen, grâce aux recherches effectuées depuis le XIXe siècle, la présence des hommes s’est pro- longée de façon discontinue grâce à des conditions très favorables. Après les grandes périodes historiques, au cours desquelles se sont succédées les différentes communautés laissant chacune sur place des témoignages importants, la nature a repris ses droits sur un espace progressivement abandonné après l’interruption progressive de l’activité agricole. Actuellement, le vallon présente un aspect sauvage qui constitue un attrait constant pour une population de visiteurs qui ignore la plupart du temps la fragilité de l’ensemble, où se mêlent les intérêts naturels et culturels, et qui paraît voué à l’abandon et des déprédations inévitables. Ce constat a conduit la commune à envisager la mise en place d’une politique de gestion de cet espace unique, ceci dans le cadre de la création d’un label (Espace naturel sen- sible), et en en confiant l’animation de la réflexion au Parc naturel régional du Luberon.