Eichstätt Und Das Burgenland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BURGENLAND Than Samplinglocal and Youhave Region

© Lonely Planet Publications 188 Burgenland Often given a wide berth by tourists, Burgenland is all but the typical Austria you hear of or read about. It has neither bombastic architecture nor deep lakes and soaring mountains. On the contrary, it is small and sleepy, and in large sections a flat province situated on the border with Hungary. Even the jewel in its crown – Neusiedler See – has dried up and disappeared several times in its natural history – most recently in the mid-19th century. This is the kind of place where everyday life takes precedence, but it is precisely this ‘every- day’ aspect that makes it interesting. The province receives a reputed 300 days of sunshine a year; couple this with a rich soil base and a wine history dating back to pre-Roman times, and you have Austria’s best wine-producing region. What better way to spend an afternoon than sampling local Weine (wines) in a Heuriger (wine tavern) under a warm sun? Throw in the shallow Neusiedler See and a section of it that is now the Neusiedler See-Seewinkel National Park, tack on a bike path that leads into the park and through Hungary before re- emerging in Austria, and add a swampy, medieval town such as Rust, and you might find yourself fascinated by Burgenland’s charms. Stork-spotters will be in their element here in summer, when feathered friends populate the roofs of several towns near the lake – including Rust, one of the nicest places to observe BURGENLAND BURGENLAND them. Although it does have a handful of interesting cultural sights, such as Schloss Ester- házy in Eisenstadt, the province’s small capital, Burgenland is more a place where people are content to enjoy good wine and food, and relax in the great outdoors. -

Sozialdemokratische Partei Österreichs

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI ÖSTERREICHS SPÖ 1. Landesparteiliste Familienname oder Nachname und Vorname Geburtsjahr Beruf Adresse 1 Mag. DARABOS Norbert 1964 Historiker 7302 Nikitsch, Kroatisch Minihof 2 PREINER Erwin 1962 Lehrer 7092 Winden am See 3 Mag. DROBITS Christian 1968 Jurist 7501 Rotenturm an der Pinka 4 HARETER Helmut 1961 Bürokaufmann 7091 Breitenbrunn 5 SCHABHÜTTL Jürgen 1971 Polizist 7540 Inzenhof 6 GIEFING Martin 1990 Angestellter 7201 Neudörfl 7 SALBER Lucia 1960 Unternehmerin 7571 Rudersdorf 8 BÖHM Elisabeth 1969 Angestellte 7100 Neusiedl am See 9 Mag. TREMMEL Gabi 1984 Angestellte 7332 Kobersdorf, Oberpetersdorf 10 WISAK Renée Maria 1981 Speditionskauffrau 7000 Eisenstadt 11 Dr. SCHNEEMANN Leonhard 1968 Lehrer 7435 Unterkohlstätten, Oberkohlstätten 12 MATOUSCHEK Dagmar 1971 Diplomierte Sozialarbeiterin 7023 Zemendorf-Stöttera, Stöttera 13 KARNER Birgit 1969 Angestellte 7537 Neuberg im Burgenland 14 SCHRAMMEL Johann 1954 Lehrer 7122 Gols 2. Regionalparteiliste für den Regionalwahlkreis 1 A Burgenland Nord Familienname oder Nachname und Vorname Geburtsjahr Beruf Adresse 1 PREINER Erwin 1962 Lehrer 7092 Winden am See 2 HARETER Helmut 1961 Bürokaufmann 7091 Breitenbrunn 3 GIEFING Martin 1990 Angestellter 7201 Neudörfl 4 BÖHM Elisabeth 1969 Angestellte 7100 Neusiedl am See 5 WISAK Renée Maria 1981 Speditionskauffrau 7000 Eisenstadt 6 MATOUSCHEK Dagmar 1971 Diplomierte Sozialarbeiterin 7023 Zemendorf-Stöttera, Stöttera 7 SCHRAMMEL Johann 1954 Lehrer 7122 Gols 8 Mag. SAYAHPOUR Behrouz 1967 Unternehmer 2491 Steinbrunn 9 PLANK Thomas 1980 Angestellter 7022 Schattendorf 10 ZINIEL Josef 1959 Lehrer 7132 Frauenkirchen 11 DVORNIKOVICH Elke 1974 Vertragsbedienstete 7064 Oslip 12 ROBIC Alois 1962 Rettungssanitäter 7203 Wiesen 3. Regionalparteiliste für den Regionalwahlkreis 1 B Burgenland Süd Familienname oder Nachname und Vorname Geburtsjahr Beruf Adresse 1 Mag. -

Erläuterungen Zur Morphologischen Karte Der Eiszeitlichen Flächensysteme Im Flußgebiet Der Wulka Und an Der Südostabdachung Des Leithagebirges

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Jahr/Year: 1964 Band/Volume: 031 Autor(en)/Author(s): Riedl Helmut Artikel/Article: Erläuterungen zur morphologischen Karte der eiszeitlichen Flächensysteme im Flußgebiet der Wulka und an der Südostabdachung des Leithagebirges. 175-195 R LÄUTERUNGEN ZUR MORPHOLOGISCHEN KARTE DER HIS ZEITLICHEN FLÄCHENSYSTEME IM FLUSSGEBIET DER — X A U N D AN DER SÜDOSTABDACHUNG DES LEITHAGEBIRGES Von H. Riedl, Graz VORWORT S ch on bei den höhlenkundlichen Arbeiten im Steinbruch von St. Mar- “- ‘.h en fiel mir bei Oberflächenbegehungen der reiche periglaziale For- e r. s eh. atz d er Landschaft auf, wobei mir eine größere Bearbeitung desselben --seh en sw ert erschien. Berührten doch die HASSINGER'schen Werke1 Vntersuchungsgebiet nur am Rande und konnte ROTH-FUCHS2, dem a lig en Forschungsstand entsprechend, die Gesetzmäßigkeiten der un- rren. vielfach als Hangbereich aufgefaßten Flächensysteme kaum vor .gen führen. Jahrzehnte sind seither vergangen, ohne daß der Versuch gewagt _rde, m it den stets sich erneuernden morphologischen Methoden an e L ösung der alten Probleme heranzugehen. D er burgenländischen Landesregierung danke ich sehr herzlich für —e fachliche Aufgeschlossenheit, Anregung und Subventionierung der .-.rbeit. D as Problem der Entstehung des Neusiedlersees kann grundsätzlich ur durch die Erfassung der benachbarten morphologischen Räume einer rllärung zugeführt werden. So hoffe ich auch, daß sich aus der vorliegen den großräum igen kartographischen Festlegung der morphologischen Ein- eiten einige neue Aspekte in dieser Hinsicht ergeben werden, obwohl es rfenlcundig ist, daß eine allseitige Lösung des Neusiedlerseeproblems nur .urch die Mitwirkung aller in Frage kommenden Wissenschaften mög- __ch is t . -

Δ88sr/86Srsrm987 and Elemental Pattern to Characterise Groundwater and Recharge of Saline Ponds in a Clastic Aquifer in East Austria

Final Draft of the original manuscript: Tchaikovsky, A.; Häusler, H.; Kralik, M.; Zitek, A.; Irrgeher, J.; Prohaska, T.: Analysis of n(87Sr)/n(86Sr), δ88Sr/86SrSRM987 and elemental pattern to characterise groundwater and recharge of saline ponds in a clastic aquifer in East Austria. In: Isotopes in Environmental and Health Studies. Vol. 55 (2019) 2, 179 - 198. First published online by Taylor & Francis: 24.03.2019 DOI: 10.1080/10256016.2019.1577832 https://dx.doi.org/10.1080/10256016.2019.1577832 87 86 δ88 86 Analysis of n( Sr)/n( Sr), Sr/ SrSRM987 and elemental pattern to characterise groundwater and recharge of saline ponds in a clastic aquifer in East Austria Anastassiya Tchaikovskya, Hermann Häuslerb, Martin Kralikb, Andreas Ziteka, Johanna Irrgeherc,d and Thomas Prohaskaa,d aVIRIS Laboratory, Department of Chemistry, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Tulln, Austria; bDepartment of Environmental Geosciences, University of Vienna, Vienna, Austria; cDepartment for Marine Bioanalytical Chemistry, Helmholtz Centre for Materials and Coastal Research, Institute for Coastal Research, Geesthacht, Germany; dChair of General and Analytical Chemistry, Montanuniversität Leoben, Leoben, Austria Abstract Elemental and isotopic pattern of n(87Sr)/n(86Sr) and δ88Sr/86SrSRM987 were used to characterise groundwater and recharge of saline ponds in a clastic aquifer in East Austria. Therefore, shallow, artesian and thermal groundwaters of the investigated aquifer along with rainfall and rivers were analysed using (MC) ICP-MS. The n(87Sr)/n(86Sr) ratio and elemental pattern changed with aquifer depth as a result of progressing bedrock leaching and dissolution with increasing groundwater residence time. The n(87Sr)/n(86Sr) ratio of shallow groundwater below saline ponds of 0.71019 ± 0.00044 was significantly different from thermal groundwater of 0.71205 ± 0.00035 (U, k = 2). -

Moving Wachau, © Robert Herbst

REFRESHINGLY moving Road map of Lower Austria, with tips for visitors WWW.LOWER-AUSTRIA.INFO Mostviertel, © Robert Herbst Mostviertel, Welcome! “With this map, we want to direct you to the most beautiful corners of Lower Austria. As you will see, Austria‘s largest federal state presents itself as a land of diversity, with a wide variety of landscapes for refreshing outdoor adventures, great cultural heritage, world-class wines and regional specialities. All that’s left to say is: I wish you a lovely stay, and hope that your time in Lower Austria will be unforgettable!” JOHANNA MIKL-LEITNER Lower Austrian Governor © NLK/Filzwieser “Here you will find inspiration for your next visit to, or stay in, Lower Austria. Exciting excursion destinations, varied cycling and mountain biking routes, and countless hiking trails await you. This map also includes lots of tips for that perfect stay in Lower Austria. Have fun exploring!” JOCHEN DANNINGER Lower Austrian Minister of Economics, Tourism and Sports © Philipp Monihart Wachau, © Robert Herbst Wachau, LOWER AUSTRIA 2 national parks in numbers Donau-Auen and Thaya Valley. 1 20 Vienna Woods nature parks years old is the age of the Biosphere Reserve. in all regions. Venus of Willendorf, the 29,500 world’s most famous figurine. fortresses, castles 70 and ruins are open to visitors. 93 centers for alpine abbeys and monasteries have “Natur im Garten” show gardens 9 adventure featuring 15 shaped the province and ranging from castle and monastic summer and winter its culture for centuries, gardens steeped in history sports. Melk Abbey being one to sweeping landscape gardens. -

Burgenländische Stare-Vertreibungs-Verordnung 2020) [CELEX Nr

Seite 1 von 3 LANDESGESETZBLATT FÜR DAS BURGENLAND Jahrgang 2020 Ausgegeben am 17. Juni 2020 39. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 9. Juni 2020, mit der gemeinsame Maß- nahmen zum Schutz von Pflanzenkulturen vor Schädigungen durch Stare angeordnet werden (Burgenländische Stare-Vertreibungs-Verordnung 2020) [CELEX Nr. 32009L0147] Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 9. Juni 2020, mit der gemeinsame Maßnahmen zum Schutz von Pflanzenkulturen vor Schädigungen durch Stare angeordnet werden (Burgenländische Stare-Vertreibungs-Verordnung 2020) Auf Grund des § 5 Burgenländisches Pflanzenschutzgesetz 2019 - Bgld. PSG 2019, LGBl. Nr. 94/2019, wird verordnet: § 1 Geltungsbereich Durch diese Verordnung werden abweichende Bestimmungen von Art. 5 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. Nr. L 20 vom 26.01.2010 S. 7, für den Star (Sturnus vulgaris) in Entsprechung des Art. 9 der Richtlinie 2009/147/EG erlassen. § 2 Gemeinsame Maßnahmen bei Gefährdung von Weinbaukulturen Zur Vermeidung erheblicher Schäden an Weinbaukulturen können folgende gemeinsame Maßnahmen im Bereich der jeweiligen Weinbauflächen eines Gemeindegebiets angeordnet werden: 1. Die Vertreibung der Stare mit Kleinflugzeugen und unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1 gemäß § 24f Luftfahrtgesetz - LFG, BGBl. Nr. 253/1957, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2017, ist in den Gemeinden Apetlon, Deutschkreutz, Gols, Mönchhof, Neusiedl am See, Pamhagen, Rust und Weiden am See zulässig, wenn a) die Maßnahmen -

Hochwasserschutz 090909.Indd

Der neue Weg Nachhaltiger Schutz und ökologisches Bewusstsein Hochwasserschutz schutzim Burgenland Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt. 9, Wasser- und Abfallwirtschaft Lafnitz Flussverlauf - Landesgrenze Impressum Herausgeber und Medieninhaber Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt. 9, Wasser- und Abfallwirtschaft, WHR Dipl. Ing. Gerhard Spatzierer, A-7000 Eisenstadt Koordination WHR Mag. Herbert Szinovatz Inhalt und Textgestaltung Büro plan+land, DI Sabine Tomasits, DI Mag. Richard Artner, A-7041 Wulkaprodersdorf Grafik und Layout Mag. Peter Schuber, A-7041 Wulkaprodersdorf Druck Wograndl, A-7210 Mattersburg Bildnachweis Artner, Maier, Lehner, Rojacz, Schuber, Tomasits, Wagner Digitale Grundlagendaten GIS Burgenland, BEV Datenaufbereitung und Kartendarstellung Büro plan+land, A-7041 Wulkaprodersdorf, Büro Mayr & Sattler, A-1180 Wien, Büro Lang, A-2700 Wr. Neustadt Copyright Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt. 9, Wasser- und Abfallwirtschaft, A-7000 Eisenstadt. Die Rechte an den Fotos und Plänen liegen bei den jeweiligen Autoren. Umschlag Naturnahe Leitha bei Hornstein Vorwort Neue Herausforderungen Kaum ein Naturereignis hinterlässt in der Gemeinsam machen wir das Burgenland sicher! Öffentlichkeit so einen nachhaltigen Eindruck wie ein Hochwasser. Dies zeigte sich zuletzt bei In der Frage, wie der bestmögliche Schutz den Flutkatastrophen in den Jahren 2002, 2005, vor Hochwässern gewährleistet werden kann, regional 2008 und 2009. Trotzdem leben seit prallen oft unterschiedlichste Interessen auf- Jahrhunderten -

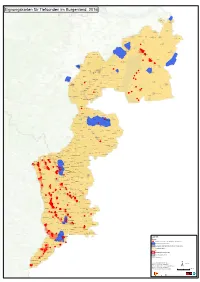

Eignungskarten Für Tiefsonden Im Burgenland, 2016

Eignungskarten für Tiefsonden im Burgenland, 2016 Edelstal Kittsee Pama Potzneusiedl Bruckneudorf Parndorf Neudorf bei Parndorf Gattendorf Deutsch Jahrndorf Kaisersteinbruch Zurndorf Winden Jois Neusiedl am See Breitenbrunn Nickelsdorf Leithaprodersdorf Weiden am See Purbach am Neusiedlersee Wimpassing an der Leitha Loretto Gols Mönchhof Stotzing Donnerskirchen Hornstein Schützen am Gebirge Neufeld an der Leitha Halbturn St. Georgen Oggau Steinbrunn Oberberg-Eisenstadt Müllendorf Eisenstadt Podersdorf am See Kleinhöflein im Burgenland Oslip Frauenkirchen Großhöflein Trausdorf an der Wulka Zillingtal Rust Neudörfl Wulkaprodersdorf Hirm St. Margarethen Pöttsching St. Andrä Krensdorf Antau Sauerbrunn Stöttera Siegendorf Andau Sigleß Illmitz Pöttsching-Rosalia Zemendorf Zagersdorf Mörbisch am See Klingenbach Pöttelsdorf Tadten Draßburg Wiesen Walbersdorf Apetlon Baumgarten Wallern im Burgenland Mattersburg Loipersbach-Kogel Schattendorf Pamhagen Forchtenau Neustift an der Rosalia Marz Loipersbach Rohrbach bei Mattersburg Sieggraben Lackenbach Kalkgruben Ritzing Oberpetersdorf Neckenmarkt Tschurndorf Girm Kobersdorf Lackendorf Haschendorf Deutschkreutz Unterpetersdorf Weppersdorf Horitschon Neudorf bei Landsee Lindgraben Unterfrauenhaid Landsee Raiding St. Martin Neutal Kleinwarasdorf Nikitsch Kaisersdorf Großwarasdorf Weingraben Stoob Kroatisch Minihof Nebersdorf Draßmarkt Oberpullendorf Karl Kroatisch Geresdorf Oberrabnitz Dörfl Mitterpullendorf Kleinmutschen Steinbach Unterpullendorf Lutzmannsburg Schwendgraben Lebenbrunn Steinberg Großmutschen -

Zeichenerklärung A4 -Ost Autobahn 326

744 Haugschlag 764 744•745 764 745 763 745 746 764 763 Reingers 763 763 746 175 740 741 744 762 763 763 745 746 760 746 763 740 764 Litschau 762•763 Waldkirchen 175 an der Thaya 762 763 762•763 760 741•760 Kautzen 762 763 761 762 761 760 761 761 763 765 743 760 Eisgarn 761 Dobersberg Eggern 766 763 763 765 765 761 761 743 761 763 741•760 175 761 764 761 Gastern 761 765 Karlstein an der Thaya 765 766 765 761 766 743 762 760 761 743 761 764 762 747 765 766 747 765 767 875 886 766 765 Drosendorf Stadt 740 762 Heidenreichstein 761 766 886 762 766 743 779 765 764 779 765 876 779 764 741 762•764 764 766 767 767 886 802 779 881 882 741 743 768 777 761 Hardegg 777 764 778 779 Thaya 766 802 761 764•767 875 742 762 741 Pfaffenschlag bei 875•886 886 741 Raabs an 875 882 Alt-Nagelberg 747•769 Waidhofen an der Thaya 881 740 777 der Thaya 768•779175•760 766 742 741 Langau 766•767 876 778 886 761 768 777 764 742 Amaliendorf 777 778 875 741•742 175 778 E 180 727 728 760 766 886•887 ÖBB 740 761 762 766 767 769 767 740•742 742 777 778 770 771 775 778 779 882 768 886 Waidhofen an 884 875•876 778 875 der Thaya 769 884 742 887 876 875•876 180 883 884 775 778 768 777 884 740 • 769 941 886•887 876 768 Geras 740 Vestenpoppen 881 742 884 883 886 887 769 883 886 875 Schrems 728 Groß-Siegharts 887 886 776 771 Dietmanns 768•882 742 749 Japons 876 775 769 1 726 741 742 776 170 776 883 883 1 748 751 775 749 871 769 • 775 776 887 725 756 758 759 777 760 751 886 872•876 Weitersfeld 771 887 883 883 Gmünd 170 885•887 815 750 749 776 772 886 755 885 755 • Ludweis 887 775 -

Es Klapperten Die Mühlen

Es klapperten die Mühlen Wolfgang Steiger QUELLEN INHALTSVERZEICHNIS Literatur Burgenländisches Landesarchiv Vorwort 3 Esterházy Familienarchiv Forchtenstein Diözesanarchiv Burgenländische Mühlen 5 Ortschronik Schattendorf Denkma(i) Nachrichten der Initiative Denkmalschutz Pioniere des modernen Mühlenbaus im Burgenland 6 Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes Wendrinski Rudolf: Die Wulkamühlen geschichtlich und wirtschaftlich gesehen Oberschlächtige und Unterschlächtige Mühlen 7 Fotos Hofmühlen 8 Die Fotos stammen aus der Sammlung von Wolfgang Steiger, Norbert Pingitzer, Landesarchiv Burgenland, Ortschronik Schattendorf, Sammlung Schöffl Mattersdorfer Müllerzunft 9 Der Müller 10 Mühlen in Mattersburg 11 Walbersdorfer Mühlen 15 Bildergalerie 20 Georg Luif hat an der Erstellung des vorliegenden Kataloges und Layout mitgearbeitet. Bilder burgenländischer Mühlen 22 Mattersburg Juni 2018. Das 70er Haus der Geschichten veröffentlicht zu sei- nen Ausstellungen begleitendes schriftliches Material. Dies dient einerseits als Dokumentation und andrer- seits zum Nachlesen. Das „70er Haus der Geschichten“ in Mattersburg, Hinterg.70 ist Informationsstelle, Archiv, Kon- takt- und Ansprechort für diejenigen, die die Vergangenheit erforschen und daraus Fragen für die Zukunft stellen. Impressum: Herausgeber und Verantwortlicher: Verein 70er Haus der Geschichten, Dr. Georg Luif, Hinterg. 70, 7210 Mattersburg. Druck: online Druck GmbH, Brown-Boveri-Straße 8, 2351 Wr. Neudorf 2 VORWORT Schließlich entstanden die ersten Mühlen. 25 v. Chr. beschrieb der römische Architekt Vitruv die erste Mühle mit Es klapperten die Mühlen …. abgeleitet vom Lied: Es klap- Wasserkraft. Zuvor war die Muskelkraft von Mensch und Tier pert die Mühle am rauschenden Bach klipp, klapp. Diese die wesentliche Antriebsenergie. Zeiten gehören schon der Vergangenheit an. Wassermühlen sind heute lediglich als Schaumühlen in Betrieb, um den Menschen zu zeigen, wie man in noch nicht so ferner Zeit, das Getreide gemahlen hat. -

April 2014 1.Pub

Bei uns im Dorf– U našem selu AUSGABE 1/2014 APRIL 2014 Renaturierungsprojekt bei der Pielermühle Im Bereich der Pielermühle besteht derzeit noch eine Wehranlage. Diese hat eine Fallhöhe von 1,6 m. Das Wasserrecht für die Anlage ist erloschen, welche aber noch ein unüberwindliches Hindernis für den Fisch- und Organismenbestand der Wulka darstellt. Aus diesem Grund war nach einer Lösung zu suchen, diese Höhe von Liebe Wulkaprodersdorferinnen! 1,6 m zu verringern. Nach dem nun vorliegenden Projekt wird die Liebe Wulkaprodersdorfer ! Wulka dann flussabwärts gesehen auf der rechten Seite in Mäandern In den ersten Monaten des Jahres geführt werden. Dazu ist natürlich einiger Platzbedarf nög. Die er- 2014 hat sich einiges bewegt. Der forderlichen Grundstücke hat sich die Marktgemeinde Wulkapro- Bau des Rückhaltebeckens am Hir- dersdorf durch den Abschluss von Oponsverträgen gesichert. merbach geht zügig voran. Dieser Im Feber 2014 fand die wasserrechtliche Verhandlung durch die Be- fließt inzwischen schon in seinem zirkshauptmannscha Eisenstadt-Umgebung sta. Die Bewilligung neuen Bachbe. dieses Projektes wurde am 27.2.2014 erteilt. Jetzt geht es daran die Landesstra- ße dem Projekt entsprechend an- Ein Problem ist noch, dass sich unter dem zukün igen Verlauf der zuheben. Es gab einen langen Dis- Wulka eine Hochdrucktansportleitung der BEGAS befindet. Diese kussionsprozess zwischen dem muss nun verlegt werden. Planer, DI Fuchs und den zuständi- Diese Verlegung kann nur außerhalb der Heizperiode durchgeführt ge Referenten des Amtes der Bur- werden. Daher wurde in der letzten Gemeinderatssitzung der genländischen Landesregierung. Derzeit hat es den Anschein, dass Au rag für die Planung dieser Verlegung, sowie die Vergabe der Aus- nächste Woche mit den Arbeiten schreibung der Bauarbeiten, vergeben. -

Fischökologische Studie Wulka

BIOLOGISCHE STATION NEUSIEDLER SEE BIOLOGISCHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR BURGENLAND BFB - Bericht G. Wolfram & A. Wolfram-Wais Fischökologische Studie Wulka unter Mitarbeit von: Arno Hain Dr. Helmut Moser, Mag. Wolfgang Siegl (Arge Ökologie) Mitarbeitern des Amtes der Bgld. Landesregierung, Abt. XIII/3, Gewässeraufsicht Mitarbeitern des Amtes der Bgld. Landesregierung, Abt. V, Naturschutz, Biologische Station Neusiedler See Auftraggeber: Amt der Bgld. Landesregierung Auftragnehmer: Arge Ökologie Illmitz 2002 ISSN Titelbild : Verteilung des Gründlings in den Fließgewässern des Wulka-Systems Eigentümer, Herausgeber, Verleger: Biologisches Forschungsinstitut Burgenland, A–7142 Illmitz Schriftleitung: HR Univ.Prof. Dr. A. Herzig Layout: G. Wolfram Druck: Doncsecs, Pinkafeld Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor. Für den Inhalt ist der Autor verantwortlich. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ............................................................................................................................................................... 4 2 Untersuchungsgebiet ......................................................................................................................................... 4 2.1 Einzugsgebiet ...................................................................................................................................................... 4 2.2 Geologie und Bodenverhältnisse .......................................................................................................................