I ÍNDICE PARTE I INTRODUÇÃO

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Covid-Pt.Pdf

INFORMAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE Fique a par dos eventos e espaços que sofreram alterações de agenda. Estas mudanças devem-se às diretrizes emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e Governo para combater a disseminação do COVID-19. ESPAÇOS REABERTOS Jardim Zoológico Oceanário de Lisboa Telecabine de Lisboa ADIADOS The Mission – 13 e 14 março – Hard Club Porto | Novas datas: 12 e 13 março 2021 Cock Robin – 14 março – Coliseu Porto Ageas | Nova data: 30 outubro Tony Carreira-Estou Aqui – 14 março – Altice Arena | Nova data: 27 novembro The Toy Dolls + Support – 20 março – Hard Club Porto | Nova data: 4 outubro Disney on Ice – 100 Anos de Magia – 20 a 22 março – Altice Arena | Nova data a anunciar brevemente A Valquíria – 21 março – Coliseu Porto Ageas | Nova data a anunciar brevemente Jota Quest – 25 Anos – 21 março – Campo Pequeno - | Nova data a anunciar brevemente Marco Paulo – 21 março – Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota | Nova data: 20 março 2021 Revenge of the 90’s Guimarães – 21 março | Nova data a anunciar brevemente The Toy Dolls + Support – 21 março – Lisboa ao Vivo | Nova data: 5 outubro Zé Amaro – Tour Homem de Sonhos – Casino da Póvoa – 21 março | Nova data: 16 de outubro Diogo Piçarra – 28 março – Altice Arena | Nova data: 12 setembro Fornova Melhores do Ano – 28 março - Exponor| Nova data: 17 outubro Tony Carreira-Estou Aqui – 28 março - Super Bock Arena | Nova data: 20 novembro Susan Palma Nidel – 1 e 2 abril – Cineteatro Capitólio | Nova data a anunciar brevemente ID NO LIMITS – 3 e 4 abril – Centro de Congressos do Estoril | Nova data: 13 e 14 novembro Soraia Ramos – 4 abril – Cineteatro Capitólio | Nova data: 3 outubro Marília Mendonça – 4 abril – Super Bock Arena-Pav. -

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE Filipe Xavier Catry PERSONAL DATA Date of Birth: 27/07/1971 Nationalities: Portuguese and French Work Address: Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN/InBIO) – Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa – Portugal Phone: +351 213616080 / 21361608083 E-mails: [email protected] / [email protected] Website: http://www.isa.ulisboa.pt/ceabn/membro/2/55/filipe-xavier-catry Orcid ID: orcid.org/0000-0003-0668-9323 PROFESSIONAL EXPERIENCE Full-time research and development projects 2002-Present: UNIVERSITY OF LISBON (UL), School of Agriculture (ISA), Centre for Applied Ecology (CEABN). Since 2011 integrates the Associate Laboratory InBIO - Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology. Member of the research and coordination team in the following international and national projects: “Impact of fire and forest management on cork oak mortality and regeneration”. Collaboration protocol between 3 institutions from Portugal. “Effects of forest certification on the conservation of evergreen oak woodlands”. Funded by the Portuguese Foundation for Science and Technology – FCT. “WildGum II – Understanding the processes of naturalization of Eucalyptus globulus in Portugal through the use of remote sensing and genetic markers”. Funded by FEDER (5 institutions from Portugal). “Sustainable management of natural habitats in Protected Areas”. Collaboration protocol between 3 institutions from Portugal. Curriculum Vitae - Filipe X. Catry 1/21 “WildGum – A multi-scale approach to study the naturalization of blue gum (Eucalyptus globulus Labill.) in Portugal”. Funded by FCT (3 institutions from Portugal). “Proforbiomed – Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean Basin”. Funded by the European Commission (18 institutions from 6 countries). “Fireland - Wildfire effects on the vegetation dynamics at the landscape scale in Portugal”. -

Accommodation

Accommodation Centro de Portugal Torres Vedras Quinta d'Além Tourism in a Manor House Address: Quinta d'Além - Ribaldeira 2565-197 Dois Portos Telephone: +351 261 712 116 Fax: +351 261 712 116 E-mail: [email protected] Website: http://www.duasquintasfestaseventos.pt Lisboa Region Lisboa Lisboa Camping & Bungalows Camping / Public Address: Estrada da Circunvalação 1500-171 LISBOA Telephone: +351 217 628 200 Fax: +351 217 628 299 E-mail: [email protected];amarques@lismarketing equipamentos.com Website: http://www.lisboacamping.com Mafra Hotel Mafra Hotel accommodation / Hotel / ** Address: Av. 25 de Abril 2640 - 456 Mafra Telephone: +351 261 812 050 Fax: +351 261 816 059 E-mail: [email protected] Website: http://www.mafrahotel.com Sintra Arribas Sintra Hotel Hotel Oceano Hotel accommodation / Hotel / *** Hotel accommodation / Hotel / * Address: Av. Alfredo Coelho, nº 2 2705-329 Colares Address: Av. Eugene Levy, 52-A - Praia da Maçãs 2705 - Telephone: +351 219 289 050 Fax: +351 219 292 420 304 COLARES Telephone: +351 21 929 23 99 Fax: +351 21 929 21 23 E-mail: [email protected] Website: http://www.arribashotel.com E-mail: [email protected] Website: http://www.hoteloceano.pt 2013 Turismo de Portugal. All rights reserved. 1/13 [email protected] Activities Centro de Portugal Torres Vedras Pódio d'Aventura Address: Rua do Pinheiro Manso, 8 - Barreiralva 2640-416 Mafra Telephone: +351 91 740 59 53 E-mail: [email protected] Website: http://www.podiodaventura.pt Lisboa Region Mafra Tapada Nacional de Mafra Address: Portão do Codeçal - Codeçal2640 Mafra Telephone: +351 261 817 050 Fax: +351 261 814 984 E-mail: [email protected] Website: http://www.tapadademafra.pt Sintra Amazing Day 4U Address: Rua Dr. -

Por109571.Pdf

5318 DIARIO DA REPUBLICA - I SERIE-A N. a 194 - 18deAgosto de2004 da alfnea c) do n.? 1 do artigo 198.° da Constituicao, o Governo decreta 0 seguinte: CAPITULO I Disposicoes gerais Artigo 1.0 Objecto o presente diploma estabelece 0 regime juridico da conservacao, fomento e exploracao dos recursos cine geticos, com vista a sua gestae sustentavel, bern como os principios reguladores da actividade cinegetica. Artigo 2.° Deflnicfies Para efeitos do presente diploma, considera-se: a) «Aparcamentos de gado», exploracao pecuaria que pratica processos de pastoreio ordenado em areas compartimentadas; b) «Areas classificadas», areas que sao considera das de particular interesse para a conservacao MINISTERIO DA AGRICULTURA, da Natureza, nomeadamente areas protegidas, sitios da Lista Nacional de Sitios, sitios de inte DESENVOLVIMENTO RURAL EPESCAS resse comunitario, zonas especiais de conser vacao e zonas de proteccao especial criadas nos Decreta-Lei n.?202/2004 termos das normas juridicas aplicaveis onde 0 de 18 de Agosto exercicio da caca pode ser sujeito a restricoes ou condicionantes: A Lei de Bases Gerais da Caca estabelece os prin c) «Areas de proteccao», areas onde 0 exercicio cipios orientadores que devem nortear a actividade cine da caca pode causar perigo para a vida, saude getica nas suas diferentes vertentes, com especial enfase ou tranquilidade das pessoas ou constitui risco para a conservacao do meio ambiente, criacao e melho de danos para os bens; ria das condicoes que possibilitam 0 fomento das espe d) «Arcas de refugio dc -

Cronologia Como Pintor Chronology As a Painter

Cronologia como pintor Chronology as a painter © José Projecto 2012 José Projecto 2 PINTOR / PAINTER Sobre o Autor: About the Author: Nasceu em Évora / Portugal a 17 de Março de 1962. Born in Evora / Portugal on March 17, 1962. Desde muito cedo manifestou a sua motivação por repre- Early expressed his motivation for representing and paint sentar e pintar o que o rodeava, sentindo uma inclinação what surround him, feeling a special inclination for the especial pela 9ªarte. Começou por ilustrar fanzines e pe- 9th art. He began illustrating fanzines and small stories quenas histórias de Banda Desenhada editadas no “Mun- of Comics edited in “Mundo de Aventuras”, “Selecções”, do de Aventuras”, “Selecções”, entre outros. Publicou o among others. He published his first Comic album, enti- seu primeiro álbum de B.D., intitulado “ Giraldo-o-sem- tled "Giraldo-o-sem-pavor" in 1984. In the second album -pavor”em 1984. Durante a execução do segundo álbum that was never finished, their comic boards portrayed que não chegou a terminar, as suas pranchas retratavam detailed aspects of wildlife, involving the characters of aspectos muito detalhados da fauna e paisagens que en- the story. It was the beginning of his career as an illus- volviam os personagens da história. Era o início da sua trator and naturalist painter. Intensified the field trips, carreira como ilustrador e pintor naturalista. Intensificou reproducing, in the following years, various elements of as suas saídas de campo, reproduzindo nos anos seguin- our natural life. Interrupted his degree in Fine Arts which tes vários elementos da nossa vida natural. -

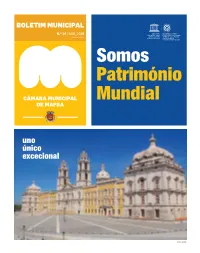

Uno Único Excecional

BOLETIM MUNICIPAL N.º 14 | AGO_2019 Organização Real Edifício de Mafra - das Nações Unidas Palácio, Basílica, Convento, Distribuição gratuita para a Educação, Jardim do Cerco, Tapada a Ciência e a Cultura inscrito na Lista do Património Mundial em 2019 Somos Património CÂMARA MUNICIPAL Mundial DE MAFRA uno único excecional INFO-MAIL DESTAQUES 15 10 21 Casa de Cultura da Malveira Festival Prevenção do Pão de incêndios 17 14 22 Requalificação do parque escolar Mafra Parque Intermodal é Música da Ericeira Ficha técnica Propriedade e edição: Câmara Municipal de Mafra Impressão: Lidergraf - Artes Gráficas, SA Praça do Município, 2644-001 Mafra Tiragem: 40.000 exemplares Telef.: 261 810 100 Depósito Legal: 378366/ 14 e-mail: [email protected] www.cm-mafra.pt Distribuição gratuita 2 BOLETIM MUNICIPAL_AGO 2019 EDITORIAL Somos Património Mundial “Há dias que marcam a alma e a vida da gente”, diz o fado-can- Não posso terminar estas breves linhas sem endereçar, em nome ção. 7 de julho de 2019, data da inscrição do Real Edifício de Mafra dos mafrenses, agradecimentos às entidades parceiras da can- na lista do Património Mundial, é esse dia. didatura (Direção Geral do Património Cultural/ Palácio Nacional de Mafra, Exército Português/ Escola das Armas, Tapada Nacional de 07/07 marca a vida da gente do Concelho de Mafra, represen- Mafra e Patriarcado de Lisboa/ Paróquia de Santo André de Mafra), tando o inequívoco reconhecimento internacional do valor do conjun- pelo empenho no trabalho conjunto, assim como à Comissão Nacio- to patrimonial que determinou a nossa identidade. Definitivamente, nal da UNESCO, pelo imprescindível papel diplomático na defesa do esta é a data que fica escrita na história que queremos contar e vol- valor excecional do bem. -

IN the Kingdom of the Baroque Everyone CAN Take a SWING the SOUND of the NEW GENERATION

MY OWN LISBON MAFra Palace and monastery IN the Kingdom OF the BaroQue A golFing Paradise EVeryone can taKE A swing InterView – BuraKA Som Sistema The sound OF the new generation ART THEATRE DANCE MUSIC NIGHT ART THEATRE DANCE MUSIC NIGHT INDEX 4 Lisboa inFluences the sounds OF the new generation The different cultures that cross 12 each other in the Lisboa streets influence the rhythms of the A Journey MY OWN LISBON new generations of musicians. through The magazine-guide for visitors to Lisbon Buraka Som Sistema exists, the streets Nº 4 barely, because the group was OF Lisboa raised in the Portuguese capital, OWNED BY but its development is taking Turismo de Lisboa Praça Martim Moniz is the place across the globe. Rua do Arsenal, 15 8 starting point for a unique 1100-038 Lisboa journey through the streets T: +351 210 312 700; F: +351 210 312 899 of Lisboa by means of one E-mail: [email protected] MAFra www.visitlisboa.com of the capital’s symbols: the Palace and mythical tram 28. Monastery DIRECTOR Paula Oliveira A little less than fifty kilometres EDITOR from Lisboa, the imposing building that houses the Mafra Palace and Monastery, the most important monument of the Portuguese Baroque era, rises Edifício Lisboa Oriente Av. Infante D. Henrique, 333H, Esc. 49 majestically. 1800-282 Lisboa T: +351 21 850 81 10; F: +351 21 853 04 26 Email: [email protected] PRINTING Sogapal 100.000 copies portuguese, spanish, english, french, german, italian Registration nº 231744/05 20 Pombaline Baixa 1 November 1755, All Saints’ Day, a religious holiday. -

Decreto-Lei N.º 36/2015, De 9 De Março

Diário da República, 1.ª série — N.º 47 — 9 de março de 2015 1441 d) O Decreto n.º 26341, de 7 de fevereiro de 1936; 2 — Fica a Direção-Geral do Orçamento (DGO) auto- e) O Decreto -Lei n.º 29174, de 24 de novembro de 1938; rizada a proceder às alterações da classificação orgânica f) O Decreto -Lei n.º 36672, de 15 de dezembro de 1947; necessárias à concretização da plena adesão das instituições g) O Decreto -Lei n.º 146 -C/80, de 22 de maio; referidas no número anterior ao regime da administração h) A Lei n.º 23/81, de 19 de agosto, sem prejuízo do financeira da Estado, desde que reunidas as necessárias disposto no artigo 105.º da presente lei; condições técnicas. i) A Lei n.º 8/82, de 26 de maio; j) O Decreto -Lei n.º 313/82, de 5 de agosto; Artigo 3.º l) A Lei n.º 86/89, de 8 de setembro; m) Os artigos 41.º e 42.º do Decreto -Lei n.º 341/83, de Sanções por incumprimento 21 de julho. 1 — O incumprimento das normas previstas no presente decreto -lei e na demais legislação aplicável à execução orçamental dá lugar: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS a) Ao apuramento de responsabilidades financeiras, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto; Decreto-Lei n.º 36/2015 b) À cativação de 1 % sobre o orçamento de despesa das entidades; de 9 de março c) À impossibilidade de recurso ao aumento tem- porário de fundos disponíveis previsto no artigo 4.º da O presente decreto -lei estabelece as disposições ne- Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis cessárias à execução do Orçamento do Estado para 2015, n.os 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro, aprovado pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro. -

Accommodation

Accommodation Centro de Portugal Torres Vedras Quinta d'Além Tourism in a Manor House Address: Quinta d'Além - Ribaldeira 2565-197 Dois Portos Telephone: +351 261 712 116 Fax: +351 261 712 116 E-mail: [email protected] Website: http://www.duasquintasfestaseventos.pt Lisboa Region Lisboa Lisboa Camping & Bungalows Camping / Public Address: Estrada da Circunvalação 1500-171 LISBOA Telephone: +351 217 628 200 Fax: +351 217 628 299 E-mail: [email protected];amarques@lismarketing equipamentos.com Website: http://www.lisboacamping.com Mafra Hotel Mafra Hotel accommodation / Hotel / ** Address: Av. 25 de Abril 2640 - 456 Mafra Telephone: +351 261 812 050 Fax: +351 261 816 059 E-mail: [email protected] Website: http://www.mafrahotel.com Sintra Arribas Sintra Hotel Hotel Oceano Hotel accommodation / Hotel / *** Hotel accommodation / Hotel / * Address: Av. Alfredo Coelho, nº 2 2705-329 Colares Address: Av. Eugene Levy, 52-A - Praia da Maçãs 2705 - Telephone: +351 219 289 050 Fax: +351 219 292 420 304 COLARES Telephone: +351 21 929 23 99 Fax: +351 21 929 21 23 E-mail: [email protected] Website: http://www.arribashotel.com E-mail: [email protected] Website: http://www.hoteloceano.pt 2013 Turismo de Portugal. All rights reserved. 1/13 [email protected] Activities Centro de Portugal Torres Vedras Pódio d'Aventura Address: Rua do Pinheiro Manso, 8 - Barreiralva 2640-416 Mafra Telephone: +351 91 740 59 53 E-mail: [email protected] Website: http://www.podiodaventura.pt Lisboa Region Mafra Tapada Nacional de Mafra Address: Portão do Codeçal - Codeçal2640 Mafra Telephone: +351 261 817 050 Fax: +351 261 814 984 E-mail: [email protected] Website: http://www.tapadademafra.pt Sintra Amazing Day 4U Address: Rua Dr. -

Uncork Portugal

Uncork Portugal An extraordinary educational and cultural immersion i n the known and unknown w ines from Portugal Uncork Portugal Educational program W h y ? Who? Portugal WE ARE Because Professionals There is more to Portuguese wines than that have been designing and Port. It is true that these unique wines put developing hospitality and wine the country in the worldwide wine map, but programs in Spain and Portugal for there is much more than that. Tenth in the the last 15 years. world in wine production, Portugal grows We want you to have the best and more than 250 grape varieties, many of most authentic experience from which are indigenous to the European places that have a real story behind country, many of which are not widely and you will enjoy known to America. Came with us to discover with us an amazing country full of grapes! Uncork Portugal Educational program Uncork Portugal Friday, March 9th, 2018-Wednesday, March 20th, 2018 3.680€ per person on double occupancy Group size: 25/28 12 Days/11 Nights Great for: Educational, those interested in technical knowledge of the wine industry, and those who enjoy culture, life, good food and good wines and sharing time with friends U n c o r k P o r t u g a l Educational program DAY 1 PICK UP & ENJOY LISBON Welcome to Portugal !! Lisbon is Portugal's capital and the hub of a multifaceted area that appeals to different tastes and senses. In a city that has been influenced by many different far-off cultures over time, there is still a village feel in each historic neighborhood. -

Short CV Olga Matos 2017

O. Matos, Short CV Short Curriculum vitæ NAME: Olga Maria Guerreiro de Matos NATIONALITY: Portuguese CONTACT: Rua da Junqueira 100, 1349-008 Lisboa, Portugal Telephone: + (351) 213652600, ext 502; + (351) 213652638; Fax: + (351) 213632105 Email: [email protected] / www.ihmt.unl.pt 1. PRESENT WORK Group of Opportunistic Protozoa/HIV and Other Protozoa Unit of Medical Parasitology Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) TB, HIV and opportunistic diseases and pathogens (THOP) Global Health and Tropical Medicine (GHTM) Universidade Nova de Lisboa (UNL) Rua da Junqueira 96, 1349-008 Lisboa, Portugal Telephone: +(351) 213652638; Fax: +(351) 213632105 Email: [email protected] 2. ACADEMIC DEGREES 2004 Habilitation (Agregação), Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Universidade Nova de Lisboa (UNL). 2000 Doctorate, Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), UNL. 1993 MSc, Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), UNL. 1980 Degree in Medicine, Faculdade de Ciências Médicas, UNL. 3. POSITIONS 2007-present Associate Professor with Habilitation at IHMT , UNL. 2005-2010 Director, Theaching and Research Unit of Opportunistic Protozoa/HIV and Other Protozooses, at IHMT , UNL. 2000-2007 Assistant Professor at IHMT , UNL. 1993-1999 Graduate Teaching Assistant at IHMT, UNL. 1989-1993 Teaching Assistant trainee at IHMT, UNL. 1986-1987 Voluntary Doctor, Central Hospital of Maputo, Mozambique. 1987-1988 Medical Doctor at Dispensary of United Nations, Maputo, Mozambique. 1987-1988 Medical Doctor at Transportes Aéreos Portugueses (TAP) Delegation in Maputo, Mozambique. 1981-1985 General Internship, Centro de Saúde de Alter do Chão/Santa Maria Hospital. 1974-1980 Secondary School Teacher at several schools in the Great Lisbon Area. -

Apresentação Do Powerpoint

INVESTINMAFRA YOUR NEXT LOCATION PORTUGAL KEY FIGURES EMPLOYMENT AND LABOUR SUPPLY Resident Population 10 302 200 NORTH Labour Force 4 661 500 Unemployment Rate 8,8% Unemployment Rate (aged between 18-24) 22,7% CENTER Unemployed Population 410 819 Engineering. + Tech Students 108 234 30% of total Graduates and PhDs Engeen. MAFRA 28 402 and Tech 2015 LABOUR FORCE BREAKDOWN, ALENTEJO ACCORDING TO ECONOMIC ACTIVITY Agriculture 7% Services Industry ALGARVE 69% 24% Source: Statistics of Portugal, Boletim Mensal de Estatística, December 2016 Mafra, City Hall INVESTINMAFRA 2 MAFRA KEY FIGURES EMPLOYMENT AND LABOUR SUPPLY Resident Population, 2000-2016 Resident Population 81 199 Labour Force 54 136 Unemployment Rate 4,0 % Unemployment Rate 16,9 % (aged between 18-24) Unemployed Population * 2 139 Population Density, 2014 (*Source IEFP.Set2017) (people per sqm) LABOUR FORCE BREAKDOWN, AVERAGE WAGES, € ACCORDING TO ECONOMIC ACTIVITY Agriculture 3% Services 74% Industry 23% Lisbon Metropolitan Area Lisbon Metropolitan Area Lisbon City Source: National Statistics Institute (INE), 2014 INVESTINMAFRA 3 INTERNATIONAL BENCHMARKING AVAILABILITY OF LATEST TECHNOLOGIES RANK UK DE PT ES PL Global Competitiveness Report 2015-2016 140 Countries 5º 12º 18º 34º 72º FIRM-LEVEL TECHNOLOGY ABSORPTION DE UK PT ES PL Global Competitiveness Report 2015-2016 140 Countries 13º 14º 21º 50º 101 FDI & TECHNOLOGY TRANSFER PT UK DE ES PL Global Competitiveness Report 2015-2016 140 Countries 15º 17º 24º 38º 63º QUALITY OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS UK DE PT ES PL Global Competitiveness