Casale Sul Sile Casier

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lasciamo Il Segno"

Aderenti alla Rete "Lasciamo il Segno" Azienda ULSS2 MARCA TREVIGIANA Provincia di Treviso Città di Treviso Città di Motta di Livenza Coordinamento delle Associazioni di Ufficio Scolastico Territoriale Treviso Volontariato della Provincia di Treviso Postural Project - Centro di Medicina Fisica Coni Comitato Provinciale Treviso e Riabilitativa Comune di Arcade Comune di Breda di Piave Comune di Carbonera Comune di Casale sul Sile Comune di Casier Comune di Cessalto Comune di Chiarano Comune di Cimadolmo Comune di Fontanelle Comune di Gorgo al Monticano Comune di Istrana Comune di Mansuè Comune di Maserada sul Piave Comune di Meduna di Livenza Città di Mogliano Veneto Comune di Monastier Comune di Morgano Comune di Oderzo Comune di Ormelle Comune di Paese Comune di Ponte di Piave Comune di Ponzano Veneto Comune di Portobuffolè Comune di Povegliano Città di Preganziol Comune di Quinto di Treviso Città di Roncade Comune di Salgareda Comune di San Biagio di Callalta Comune di San Polo di Piave Comune di Silea Comune di Spresiano Città di Villorba Comune di Zenson di Piave ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Comune di Zero Branco Protezione Ambientale del Veneto Ente Parco Regionale del Fiume Sile Ospedale Riabilitativo di Motta di Livenza UTAP - Unità Territoriale di Assistenza Primaria - Associazione Sportiva Dilettantistica Ponzano Veneto STRADA FACENDO CRAL - Circolo Ricreativo Aziendale Atlantic Sport - Società Sportiva Dilettantistica Dipendenti Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino CONTARINA spa Treviso 3 Ordine Provinciale -

COMUNICATO STAMPA Treviso, 31 Marzo 2021

COMUNICATO STAMPA Treviso, 31 marzo 2021 VACCINAZIONE CON ACCESSO LIBERO DELLA CLASSE 1935 A CASTELFRANCO SARA’ SPERIMENTATO IL DRIVE-IN Sospesa la vaccinazione degli accompagnatori (n. 62/2021) Sarà sperimentata anche la vaccinazione in modalità drive-in nel corso del Vax Day di sabato 3 aprile, riservato alla classe del 1935. Il drive-in sarà attivo nel parcheggio della discoteca Melodi, a Castelfranco, e sarà riservato, esclusivamente, agli 86enni residenti nei comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago, per un totale di 419 persone che saranno avvisate dai rispettivi Comuni. I restanti cittadini residenti nel Distretto di Asolo faranno riferimento per la vaccinazione, invece, al Centro Polifunzionale di Vidor. Riepilogando le sedi vaccinali in cui gli 86enni potranno recarsi sabato 03 aprile sono le seguenti: - CVP di Oderzo “Foro Boario”: per i residenti nei Comuni dell’area Opitergino-Mottense - CVP di Villorba “Bocciodromo”: per i residenti nei Comuni dell’area di Treviso - CVP di Godega di Sant’Urbano “Campo Fiera”: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 7 - CVP drive-in nel park discoteca Melodi: per i residenti nei Comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago - CVP di Vidor Centro Polifunzionale: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 8 non rientranti tra quelli ammessi al drive-in. Di seguito l’elenco dei Comuni di riferimento dei cinque Centri vaccinali suindicati: Comuni dell’area Opitergino Mottense: Cessalto – -

Dr. Geol. EROS TOMIO Studio Di Geologia Tecnica Ed Ambientale

dr. geol. EROS TOMIO studio di geologia tecnica ed ambientale FONTANE DI VILLORBA - TREVISO CURRICULUM PROFESSIONALE TOMIO dott. geol. EROS - Ordine dei Geologi Regione Veneto n. 119 Largo Molino 3 - 31020 Fontane di Villorba TV tel 0422 305221 fax 0422 313843 1 1. DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA 1.1 Dati anagrafici Dott. Geologo EROS TOMIO nato a Seduco (BL) il 19.08.1946, residente in 31100 Treviso in via S.Bona Nuova, n.102, con domicilio professionale in 31020 Fontane di Villorba (TV), Tel. 0422 305221 Fax 0422 313843, e-mail [email protected], C.F. TMO RSE 46M19 I563D. 1.2 Titoli di studio e professionali Laureato presso l'Università di Padova in Scienze Geologiche il 20.11.1975 con il punteggio di 110/110, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Regione Veneto dal 27.09.1978 al n. 119. 1.3 Posizione professionale In qualità di libero professionista esegue ricerche e studi finalizzati per vari Enti pubblici e privati, e collabora con altri professionisti ove è richiesta la presenza di gruppi di lavoro interdisciplinari. Ha fatto parte di diverse commissioni edilizie (Conegliano, Cordignano ecc.), urbanistiche ed ambientali. Viene spesso chiamato come docente a corsi di formazione e di aggiornamento. Lo studio opera nei settori della geologia tecnica, della geologia ambientale, della idrogeologia; principali utenti sono i Comuni, la Provincia, i Consorzi di bonifica ed altri tipi di consorzi intercomunali, Enti e privati per l'applicazione di leggi nazionali e regionali. 2. CURRICULUM PROFESSIONALE Tra i più importanti lavori realizzati sono da ricordare i seguenti: STUDI DI GEOLOGIA AMBIENTALE Progetto di fattibilità per l'istituzione della Riserva Naturale Regionale speciale di interesse comunale "Oasi di Casale sul Sile" - Comune di Casale sul Sile (1990). -

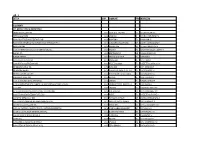

1 Ditta Cap Comune Prov.Indirizzo

All. 1 DITTA CAP COMUNE PROV.INDIRIZZO A LAVORI A 1. EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI ARGO COSTRUZIONI SRL 31055 QUINTO DI TREVISO TV VIA DON MILANI 28 ARTUSO GIOVANNI 36040 ORGIANO VI VIA VILLA VERONESE 19 ASOLO COSTRUZIONI E RESTAURI SNC 31010 MONFUMO TV VIA MUSON 17 BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI 30023 CONCORDIA SAGITTARIA VE VIA DELL'ARTIGIANATO 5 BERTASINI SRL 37060 MOZZECANE VR VIA DELL'INDUSTRIA 14 BI.GI. ART INTERIORS SAS DI FARSURA BRUNO E C. 35137 PADOVA PD VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 9 BIACOS SRL 33035 MARTIGNACCO UD VIA MALIGNANI 22/B BIANCHI PIETRO 31020 SAN POLO DI PIAVE TV VIA ROMA 52 BOATO COSTRUZIONI SRL 30175 MARGHERA VE VIA N. TRON 3 BOSCARATO COSTRUZIONI SRL 31053 PIEVE DI SOLIGO TV PIAZZETTA S. MARCO 7/7 BRUGNARO CARLO SRL 31056 RONCADE TV VIA F. MANERA 25 BRUGNERA MAURO 31032 CONSCIO DI CASALE SUL SILE TV VIA PESCHIERE 41 BRUSSI COSTRUZIONI SRL 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV VIA FOSCARINI 2/A BUILDING STRADE SRL 30172 MESTRE VE VIALE ANCONA 19 C.E.A. CONSORZIO EDILE ARTIGIANO 31046 ODERZO TV PIAZZALE EUROPA C.E.M. COSTRUTTORI EDILI MONTELLO SAS DI FRANCO ZANELLATO E C. 31040 VENEGAZZU' DEL MONTELLO TV VIA EUROSIA 9 C.E.V. SPA 31100 TREVISO TV VIA CASTELLANA 39/D C.I.S. COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE SVILUPPO SRL 35020 DUE CARRARE PD VIA IV NOVEMBRE 98/1 CAMATTA MAURO TINTEGGIATURE EDILI 31038 PAESE TV PIAZZETTA G. PARISE 3 CAPIOTTO SERGIO & C. SNC 30020 FOSSALTA DI PIAVE VE VIA DELL'ARTIGIANATO 21 CATTO SNC DI GIAMPAOLO E OMAR IMPRESA EDILE 30020 SANTO STINO DI LIVENZA VE VIA D. -

Casale Sul Sile V I Tesori Del I Tesori Parco

Capitello GiraSile Punto Fabbricato Antico passo Il territorio del Votivo panoramico rurale a barca non (percorso significativo più in uso ciclopedonale) Parco del Sile Nuclei GiraSile Mulino boscati Ponte Punto di storico significativi rilevante accesso (sentieri pedonali) al Parco i Tesori del Parco Viabilità ordinaria di collegamento con Ponte o i Borghi del Parco Chiesa Albero Passerella Parcheggio secolare scambiatore auto/bici Vascon Conegliano GiraSile, la greenway del Parco del Sile n Silea rbon via Ne via Roma vi cade a P via Ron aris Bo rd 200 mt one v ia St orta zia i 0 r o G via via Cen don Villa Valier Battaggia autostrada A27 uscita Treviso Sud 7 A2 Casier via Malviste via Cendon Villa Barbaro Roman 7 A2 o r iet P San ia v tiera n a P ia v via San olino t’El a M ena vi ( via l oc alità Malviste Ex Cave Ce nd di Casier e Silea on) iera via pant via P rin icip 1 a Cendon le ello aci it p orn Ca o F via icol v e 2 b Torr via Co via via Claudia Au lot ti Basse di Cendon e Lughignano gusta 3 via Po zzetto 4 sa via ie h C San o an n t’ ig Ele Lughignano vi h via Pozzetto a Nu n ro Lug a (l e ia ova Tr v o imit ca a C e l zie vi it vi ra gia à elle G n San via d a Lughig t’E lena) nan o S.Elena 7 A2 Basse di illotto S.Elena nscio Chiesa Anc o via Co in nn ia G via 5 via Ceroico i via tovan 7 V via Man A2 e c c h no i a a n T ghig r u e o L v sc i o g via B i a n a C a sal Villa Mantovani-Orsetti Ex Oasi e 6 a di S.Elena via Bigone Ex Cave di Rivalta Casale sul Sile Villa della Celestia ivalta via R 7 A2 ave via delle C e via M Casal . -

Ecocalendario 2016

COMUNE DI CASIER EcoCalendario 2016 IL CICLO VIRTUOSO dell'economia ecosostenibile COMUNE DI CASIER Il territorio Contarina SpA è l’azienda interamente pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula, incaricata di gestire i rifiuti e di fornire servizi ambientali in tutto il territorio del Bacino: 50 Comuni della Provincia di Treviso. Il modello utilizzato, progettato direttamente dai tecnici dell’azienda, è caratterizzato dalla raccolta porta a porta e dalla tariffa puntuale. 28 13 30 32 43 15 10 24 14 16 4 27 21 48 17 3 6 18 2 42 25 40 22 1 33 44 47 31 5 20 37 29 7 39 12 46 49 11 19 45 23 26 35 36 9 41 8 38 50 34 I Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Priula sono: 1. Altivole 18. Giavera del Montello 35. Quinto di Treviso 2. Arcade 19. Istrana 36. Resana 3. Asolo 20. Loria 37. Riese Pio X 4. Borso del Grappa 21. Maser 38. Roncade 5. Breda di Piave 22. Maserada sul Piave 39. S. Biagio di Callalta 6. Caerano di S. Marco 23. Monastier di Treviso 40. S. Zenone degli Ezzelini 7. Carbonera 24. Monfumo 41. Silea 8. Casale sul Sile 25. Montebelluna 42. Spresiano 9. Casier 26. Morgano 43. Susegana 10. Castelcucco 27. Nervesa della Battaglia 11. Castelfranco Veneto 28. Paderno del Grappa 44. Trevignano 12. Castello di Godego 29. Paese 45. Treviso 13. Cavaso del Tomba 30. Pederobba 46. Vedelago 14. Cornuda 31. Ponzano Veneto 47. Villorba 15. Crespano del Grappa 32. Possagno 48. Volpago del Montello 16. -

CASALE Sul Sile in FORMA GIORNALINO SEMESTRALE DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE

N.02 Comune di dicembre Casale sul Sile 2019 CASALE sul sile IN_FORMA GIORNALINO SEMESTRALE DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE www.comunecasale.tv.it Silent Sile dei sogni, ma semplicemente stru- dobbiamo essere consapevoli: gli menti per governare che ci permet- Amministratori passano, per quanto tano di decidere. Vogliamo essere facciano del loro meglio, ma i veri a ąanco di Imprese, Associazioni protagonisti rimangono sempre i Cit- e Cittadini e non essere per loro tadini. E secondo noi questa è la stra- un freno. Siamo pronti a elaborare da giusta per riavvicinare le persone proposte di leggi semplici e coeren- alla gestione della cosa pubblica, un ti con i punti sopra esposti. Siamo modo concreto per formare nuovi interlocutori istituzionali afądabili: Amministratori Civici che vogliano per questo chiediamo l’integrazione rendersi disponibili per un momen- della Commissione Parlamentare per taneo servizio civico nell’esclusivo le questioni regionali con i Rappre- interesse della Comunità. La strada è sentanti dei Comuni, Province, Città aperta a tutti! Metropolitane e Regioni, come sede Per dare un’ulteriore prova di questi di raccordo parlamentare fra tutte le nostri intendimenti, come Ammini- Istituzioni costitutive della Repubbli- strazione abbiamo deciso di prendere ca in attuazione dell’articolo 11 della una posizione più diretta nella gestio- legge costituzionale 3/2001”. ne dell’Ente Pubblico “Acque Risorgi- E ancora: “Il tema delle risorse ąnan- ve”, che da anni si occupa dell’assetto ziarie è essenziale per assicurare il buon -

Relazione Previsionale E Programmatica -.:: Comune Di San

Comune San Fior Provincia di Treviso RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2016 - 2017 Pag. 1 INDICE GENERALE Sommario SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE GENERALI ............................................................................................................................................................................... 3 1.1 Popolazione .................................................................................................................................................................................................................................... 4 1.2 Territorio ......................................................................................................................................................................................................................................... 6 1.3.1 - Personale ................................................................................................................................................................................................................................... 7 1.3.2 - Strutture ..................................................................................................................................................................................................................................... 9 1.3.3 - Organismi Gestionali ............................................................................................................................................................................................................ -

Calendario Attività Triveneta 2018

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA COMITATO REGIONALE VENETO CALENDARIO ATTIVITÀ TRIVENETA 2018 Sabato 24 Febbraio XCO Classe 2 Verona (VR) 2° Verona Mtb International Gp D’Inverno XCO Baldo Bike Giomas Crosscountry Am. Naz Verona (VR) Gp D’Inverno Master, Gara Nazionale XCO Baldo Bike Giomas Domenica 25 Febbraio Elite / Under 23 Castello Roganzuolo (TV) 17° G.P. De Nardi Sanfiorese Sabato 3 Marzo Elite E Under 23 San Michele Di Piave (TV) 25° Memorial Polese N.T. Cycling A R.L. Gare Cross Country Affi (VR) Xc Le Cocche Baldo Bike Giomas Domenica 4 Marzo Elite / Under 23 Mareno Di Piave (TV) 36° Trofeo Ceda-76° Circuito Juvesport G.S. Pedale Marenese Gare Cross Country Mussolente (VI) 30ª Misquil Bike Ass. Sport. Dil. Mb Team Macro Domenica 11 Marzo Elite / Under 23 Pianzano (TV) 86° Circuito Di S.Urbano Circolo Sportivo Pianzano Gare Cross Country Vidor (TV) Trofeo Eclisse - G.P. Sogno Veneto Sprint Vidor La Vallata Bmx Settimo di Pescantina (VR) Regionale Bmx Ciclomania Racing Domenica 18 Marzo Elite E Under 23 Treviso(TV) 103ª Popolarissima Unione Ciclisti Trevigiani Juniores Silvella di Cordignano (TV) 59° Giro Delle Conche Team Bosco Di Orsago Gioco Ciclismo Cappella Di Scorzè(VE) Trofeo Circolo Noi - Memorial Enrico Andreatta A.D. Centro Sport. Libertas Scorzè Point To Point Bardolino(VR) Bardolino Bike Baldo Bike Giomas Enduro Regionale Mossa (GO) 3ª Gorizia Enduro 4 Fun Asd Unione Ciclisti Caprivesi Pedalata Non Comp. Cimadolmo(TV) Pedalata Ecologica G.S. Stabiuzzo Sabato 24 Marzo Giovanissimi Pove Del Grappa(VI) G.P. Festa Dell’Ulivo - Casearia Monti Trentini Organizzazione Eventi Sportivi Gioco Ciclismo Pove Del Grappa(VI) G.P. -

La Raccolta Differenziata... …È Un Obbligo Di Legge E Un Contributo Alla Tutela Ambientale!

COMUNE DI SUSEGANA EcoCalendario 2021 COMUNE DI SUSEGANA Il territorio Contarina SpA è un’azienda interamente pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula. Svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti e altri servizi ambientali nei 49 Comuni della Provincia di Treviso appartenenti al Bacino Priula. Il sistema applicato è caratterizzato dalla raccolta porta a porta e dalla tariffa puntuale. 13 31 28 42 29 10 23 14 15 4 26 20 17 16 3 6 47 2 41 39 24 21 1 32 43 30 46 5 19 36 45 27 7 38 12 48 11 18 44 22 34 25 40 35 9 8 37 49 33 I Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Priula sono: 1. Altivole 18. Istrana 35. Resana 2. Arcade 19. Loria 36. Riese Pio X 3. Asolo 20. Maser 37. Roncade 4. Borso del Grappa 21. Maserada sul Piave 38. S. Biagio di Callalta 5. Breda di Piave 22. Monastier di Treviso 39. S. Zenone degli Ezzelini 6. Caerano di S. Marco 23. Monfumo 40. Silea 7. Carbonera 24. Montebelluna 41. Spresiano 8. Casale sul Sile 25. Morgano 42. Susegana 9. Casier 26. Nervesa della Battaglia 43. Trevignano 10. Castelcucco 27. Paese 44. Treviso 11. Castelfranco Veneto 28. Pederobba 45. Vedelago 12. Castello di Godego 29. Pieve del Grappa 46. Villorba 13. Cavaso del Tomba 30. Ponzano Veneto 47. Volpago del Montello 14. Cornuda 31. Possagno 48. Zenson di Piave 15. Crocetta del Montello 32. Povegliano 49. Zero Branco 16. Fonte 33. Preganziol 17. Giavera del Montello 34. Quinto di Treviso In evidenza Primo EcoCentro zonale: al via la sperimentazione Con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto, ridurre i tempi di attesa e contrastare i furti, è stata attivata una sperimentazione che coinvolge: Breda di Piave, Maserada sul Piave, San Biagio di Callalta, Silea, Monastier di Treviso Maserada e Zenson di Piave. -

Analisi Annuale Delle Partecipazioni Societarie Al 31/12/2017 (Art

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA N.019 DEL 14/12/2018 OGGETTO: ANALISI ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2017 (ART. 20 , D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 ) – DETERMINAZIONI IN MERITO. L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Dicembre (14/12/2018) alle ore 17:00, presso la sede del Consiglio di Bacino Priula in Via Donatori del Sangue n. 1 a Fontane di Villorba (TV), regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea del Consiglio di Bacino Priula . Presiede l’Assemblea il Presidente Geom. Giuliano Pavanetto. Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza. CONSIGLIO DI BACINO PRIULA Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi Via Donatori del Sangue, 1 31020 Fontane di Villorba, (TV) All’ordine del giorno di cui all’oggetto risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori: Sindaco PRESENTI ASSENTI Quote Rappresentante N. Comune di: o millesimi Cognome e Nome Delegato n. quote n. quote 1 ALTIVOLE 12 Visentin Leonardo Delegato X 12 2 ARCADE 8 Callegari Emilio Delegato X 8 3 ASOLO 16 Dalla Rosa Franco Delegato X 16 4 BORSO DEL GRAPPA 11 Citton Lucio Delegato X 11 5 BREDA DI PIAVE 14 Rossetto Moreno Sindaco X 14 6 CAERANO DI SAN MARCO 15 Guolo Maria Teresa Delegato X 15 7 CARBONERA 21 Mattiuzzo Gabriele Sindaco X 21 8 CASALE SUL SILE 23 Biotti Lorenzo Delegato X 23 9 CASIER 20 Calmasini Paolo Delegato X 20 10 CASTELCUCCO 4 Melcarne Valter Delegato X 4 11 CASTELFRANCO VENETO -

Ecocalendario 2018 Il Territorio

EcoCalendario 2018 Il territorio Contarina SpA è un’azienda interamente pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula. Svolge il servizio di gestione integrata dei rifi uti e altri servizi ambientali nei 50 Comuni della Provincia di Treviso appartenenti al Bacino Priula. Il sistema applicato è caratterizzato dalla raccolta porta a porta e dalla tariff a puntuale. 28 13 30 32 43 15 10 24 14 16 4 27 21 48 17 3 6 18 2 42 25 40 22 1 33 44 47 31 5 20 37 29 7 39 12 46 49 11 19 45 23 26 35 36 9 41 8 38 50 34 I Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Priula sono: 1. Altivole 18. Giavera del Montello 35. Quinto di Treviso 2. Arcade 19. Istrana 36. Resana 3. Asolo 20. Loria 37. Riese Pio X 4. Borso del Grappa 21. Maser 38. Roncade 5. Breda di Piave 22. Maserada sul Piave 39. S. Biagio di Callalta 6. Caerano di S. Marco 23. Monastier di Treviso 40. S. Zenone degli Ezzelini 7. Carbonera 24. Monfumo 41. Silea 8. Casale sul Sile 25. Montebelluna 42. Spresiano 9. Casier 26. Morgano 43. Susegana 10. Castelcucco 27. Nervesa della Battaglia 11. Castelfranco Veneto 28. Paderno del Grappa 44. Trevignano 12. Castello di Godego 29. Paese 45. Treviso 13. Cavaso del Tomba 30. Pederobba 46. Vedelago 14. Cornuda 31. Ponzano Veneto 47. Villorba 15. Crespano del Grappa 32. Possagno 48. Volpago del Montello 16. Crocetta del Montello 33. Povegliano 49. Zenson di Piave 17. Fonte 34. Preganziol 50. Zero Branco Le novità Olio alimentare: avviato il progetto per il suo recupero Presso gli sportelli è possibile richiedere gratuitamente l’apposito contenitore per la raccolta dell’olio alimentare.