Shilkova.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Checklist of Argentine Agaricales 4

Checklist of the Argentine Agaricales 4. Tricholomataceae and Polyporaceae 1 2* N. NIVEIRO & E. ALBERTÓ 1Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET). Sargento Cabral 2131, CC 209 Corrientes Capital, CP 3400, Argentina 2Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (UNSAM-CONICET) Intendente Marino Km 8.200, Chascomús, Buenos Aires, CP 7130, Argentina CORRESPONDENCE TO *: [email protected] ABSTRACT— A species checklist of 86 genera and 709 species belonging to the families Tricholomataceae and Polyporaceae occurring in Argentina, and including all the species previously published up to year 2011 is presented. KEY WORDS—Agaricomycetes, Marasmius, Mycena, Collybia, Clitocybe Introduction The aim of the Checklist of the Argentinean Agaricales is to establish a baseline of knowledge on the diversity of mushrooms species described in the literature from Argentina up to 2011. The families Amanitaceae, Pluteaceae, Hygrophoraceae, Coprinaceae, Strophariaceae, Bolbitaceae and Crepidotaceae were previoulsy compiled (Niveiro & Albertó 2012a-c). In this contribution, the families Tricholomataceae and Polyporaceae are presented. Materials & Methods Nomenclature and classification systems This checklist compiled data from the available literature on Tricholomataceae and Polyporaceae recorded for Argentina up to the year 2011. Nomenclature and classification systems followed Singer (1986) for families. The genera Pleurotus, Panus, Lentinus, and Schyzophyllum are included in the family Polyporaceae. The Tribe Polyporae (including the genera Polyporus, Pseudofavolus, and Mycobonia) is excluded. There were important rearrangements in the families Tricholomataceae and Polyporaceae according to Singer (1986) over time to present. Tricholomataceae was distributed in six families: Tricholomataceae, Marasmiaceae, Physalacriaceae, Lyophyllaceae, Mycenaceae, and Hydnaginaceae. Some genera belonging to this family were transferred to other orders, i.e. Rickenella (Rickenellaceae, Hymenochaetales), and Lentinellus (Auriscalpiaceae, Russulales). -

TAHEREH JAFARI: Application of NMR Metabolomics Profiling on Questions Arising from Molecular Biology

ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS ANNALES UNIVERSITATIS A I 579 Tahereh Jafari Tahereh APPLICATION OF NMR METABOLOMICS PROFILING ON QUESTIONS ARISING FROM MOLECULAR BIOLOGY Tahereh Jafari ISBN 978-951-29-7182-4 (PRINT) , Finland 2018 Turku Painosalama Oy, ISBN 978-951-29-7183-1 (PDF) TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA – ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS ISSN 0082-7002 (PRINT) | ISSN 2343-3175 (PDF) Sarja – ser. AI osa – tom. 579 | Astronomica – Chemica – Physica – Mathematica | Turku 2018 APPLICATION OF NMR METABOLOMICS PROFILING ON QUESTIONS ARISING FROM MOLECULAR BIOLOGY Tahereh Jafari TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA – ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS Sarja - ser. A I osa - tom. 579 | Astronomica - Chemica - Physica - Mathematica | Turku 2018 University of Turku Faculty of Science and Engineering Department of Chemistry Instrument Centre Supervised by Docent Dr Jari Sinkkonen Docent Dr Saijaliisa Kangasjärvi Department of Chemistry Department of Biochemistry University of Turku, Finland University of Turku, Finland Reviewed by Professor Laura Jaakola Associate professor Young Hae Choi Department of Arctic and Marine Biology Institute of Biology The Arctic University of Norway Leiden University, The Netherlands Custos Professor Juha-Pekka Salminen Department of Chemistry University of Turku, Finland Opponent Docent Dr Hannu Maaheimo VTT Technical Research Centre of Finland Espoo, Finland The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service. ISBN 978-951-29-7182-4 (PRINT) ISBN 978-951-29-7183-1 (PDF) ISSN 0082-7002 (Print) ISSN 2343-3175 (Online) Painosalama Oy - Turku, Finland 2018 ABSTRACT UNIVERSITY OF TURKU Department of Chemistry/ Faculty of Science and Engineering TAHEREH JAFARI: Application of NMR metabolomics profiling on questions arising from molecular biology. -

Liste Rouge Des Espèces Menacées En Suisse: Champignons Supérieurs

> L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces 18 > Liste rouge 07 Champignons supérieurs Liste rouge des espèces menacées en Suisse Édition 2007 > L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces > Liste rouge Champignons supérieurs Liste rouge des espèces menacées en Suisse Édition 2007 Auteurs: Beatrice Senn-Irlet, Guido Bieri, Simon Egli Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL Berne, 2007 Valeur juridique de cette publication Impressum Liste rouge de l’OFEV au sens de l’article 14, 3e alinéa de Éditeur l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne paysage (RS 451.1) www.admin.ch/ch/f/sr/45.html Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Birmensdorf ZH La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu Auteurs aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques Beatrice Senn-Irlet, biodiversité et conservation biologique, WSL indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi Guido Bieri, wildbild une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution Simon Egli, dynamique forestière, WSL en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont Responsables aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en Francis Cordillot et Stephan Lussi, Division Gestion des espèces OFEV vigueur. -

Preliminary Checklist of Agaricales from Croatia Iii: Families Boletaceae, Gomphidiaceae and Paxillaceae

PRELIMINARY CHECKLIST OF AGARICALES FROM CROATIA III: FAMILIES BOLETACEAE, GOMPHIDIACEAE AND PAXILLACEAE ZDENKO TKALČEC & ARMIN MEŠIĆ Laboratory of Biocoenotical Research Ruđer Bošković Institute Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] ABSTRACT The third part of the preliminary checklist of Agaricales from Croatia is given. It comprises the families Boletaceae, Gomphidiaceae and Paxilla- ceae. 85 species belonging to 19 genera are presented. Six species are reported for the first time from Croatia. For each species, the published and unpublished sources of data are given, as well as the collections in which the material is deposited. The new combination Paxillus panuoides var. ionipus is proposed. Key words: Basidiomycota, biodiversity, mycoflora, bibliography INTRODUCTION This is the third part of the preliminary checklist of Agaricales from Croatia. The first two parts have been published in Mycotaxon (Tkalčec & Mešić 2002, Mešić & Tkalčec 2002). This part comprises the families Boletaceae, Gomphidiaceae and Paxillaceae. The checklist includes data published or collected before 1 January 2000. Information about the geographical and biogeographical position of Croatia, material, methods and presentation are given in Tkalčec & Mešić (2002). In this paper we present 85 species belonging to 19 genera found on the territory of Croatia, of which we have revised 64 species. Out of the 256 overall number 74 species belong to the family Boletaceae, five species to the family Gomphidiaceae, -

Shropshire Fungus Checklist 2010

THE CHECKLIST OF SHROPSHIRE FUNGI 2011 Contents Page Introduction 2 Name changes 3 Taxonomic Arrangement (with page numbers) 19 Checklist 25 Indicator species 229 Rare and endangered fungi in /Shropshire (Excluding BAP species) 230 Important sites for fungi in Shropshire 232 A List of BAP species and their status in Shropshire 233 Acknowledgements and References 234 1 CHECKLIST OF SHROPSHIRE FUNGI Introduction The county of Shropshire (VC40) is large and landlocked and contains all major habitats, apart from coast and dune. These include the uplands of the Clees, Stiperstones and Long Mynd with their associated heath land, forested land such as the Forest of Wyre and the Mortimer Forest, the lowland bogs and meres in the north of the county, and agricultural land scattered with small woodlands and copses. This diversity makes Shropshire unique. The Shropshire Fungus Group has been in existence for 18 years. (Inaugural meeting 6th December 1992. The aim was to produce a fungus flora for the county. This aim has not yet been realised for a number of reasons, chief amongst these are manpower and cost. The group has however collected many records by trawling the archives, contributions from interested individuals/groups, and by field meetings. It is these records that are published here. The first Shropshire checklist was published in 1997. Many more records have now been added and nearly 40,000 of these have now been added to the national British Mycological Society’s database, the Fungus Record Database for Britain and Ireland (FRDBI). During this ten year period molecular biology, i.e. DNA analysis has been applied to fungal classification. -

A Contribution to the Knowledge of Larger Basidiomycetes of Albania

PHYTOLOGIA BALCANICA 24 (2): 187 – 193, Sofia, 2018 187 A contribution to the knowledge of larger basidiomycetes of Albania Boris Assyov Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Gagarin Str., 1113 Sofia, Bulgaria, e-mail: [email protected] Received: May 09, 2018 ▷Accepted: August 07, 2018 Abstract. The author presents a list of fungi, encountered during a field trip in Albania, which yielded collection of 112 species, including 45 recorded for the first time for that country. Key words: Agaricomycotina, Albanian mycota, Balkan Peninsula, Basidiomycota, macromycetes Introduction plantation of Pinus nigra J.F. Arn., 21.10.2016 (Fig. 1a); [3] Qafa e Qarrit Pass, between the junctions to Pepel- In terms of mycology, Albania is undoubtedly the least lash and Helmës villages, 40°28'03.0"N, 20°40'25.3"E, in explored country in Southeast Europe. Larger fungi sparse woodlands of Quercus trojana Webb. with scat- and larger basidiomycetes, in particular, make no ex- tered trees of P. nig ra and scrub layer of Juniperus sp. and ception, with only a few published contributions that Buxus sempervirens L., 21.10.2016 (Fig. 1b); [4] between are available at present (Pacioni 1984, Ivančević & Helmës and Mollas villages, 40°26'37.0"N, 20°40'08.5"E, Kara delev 2013, Karadelev & al. 2014, Mersinllari & al. in riparian habitats, 21.10.2016; [5] northwards of 2017). Several other species, along with distributional Gozhdarazhde village, along the road between Ersekë data on the already published entities could be found and Leskovik, 40°15'13.0"N, 20°37'07.7"E, in woodlands in the available online Database of the Albanian Fun- of Q. -

Bory Tucholskie

Acta Mycologica DOI: 10.5586/am.1092 ORIGINAL RESEARCH PAPER Publication history Received: 2017-04-04 Accepted: 2017-06-16 Macromycetes of Central European lichen Published: 2017-07-20 Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Handling editor Maria Rudawska, Institute of Dendrology, Polish Academy of Juraszek 1927 type in the “Bory Tucholskie” Sciences, Poland National Park (NW Poland) Authors’ contributions BG collected and identifed the material; all authors contributed 1 2 to the manuscript preparation Barbara Grzesiak *, Magdalena Kochanowska , Janusz Kochanowski2 Funding 1 Department of Environmental Biology, Medical University of Lodz, Żeligowskiego 7/9, 90-752 The study was funded by the Lodz, Poland Forest Fund within the project 2 “Bory Tucholskie” National Park, Długa 33, 89-606 Charzykowy, Poland “Research on macroscopic fungi in the Cladonio-Pinetum in the * Corresponding author. Email: [email protected] ‘Bory Tucholskie’ National Park in 2014–2016”. Competing interests Abstract No competing interests have Between 2014 and 2016, research was carried out in the “Bory Tucholskie” National been declared. Park, with the aim to investigate the diversity of species of macrofungi in Cladonio- Pinetum. Te studies recorded 140 taxa of macromycetes, of which the majority was Copyright notice © The Author(s) 2017. This is an basidiomycete (136). Te highest number of taxa of fungi (98) was found in 2016, Open Access article distributed while the lowest (76) was found in the frst year of the study (2014). A total of 90 under the terms of the Creative taxa were found in 2015. Among the identifed species of macromycetes, Inonotus Commons Attribution License, obliquus is on the list of protected fungi covered by partial legal protection and 23 which permits redistribution, commercial and non- reported species are on the “Red list of the macrofungi in Poland”, which is concerned commercial, provided that the with the protection of the habitat of Cladonio-Pinetum. -

New Macrofungi Records from Turkey and Macrofungal Diversity of Pozantı-Adana

Turkish Journal of Botany Turk J Bot (2016) 40: 209-217 http://journals.tubitak.gov.tr/botany/ © TÜBİTAK Research Article doi:10.3906/bot-1501-22 New macrofungi records from Turkey and macrofungal diversity of Pozantı-Adana 1, 2 Hasan Hüseyin DOĞAN *, Fevzi KURT 1 Department of Biology, Faculty of Science, Selçuk University, Konya, Turkey 2 Ayhan Şahenk Technical and Vocational High School, Eyyubiye, Şanlıurfa, Turkey Received: 12.01.2015 Accepted/Published Online: 08.07.2015 Final Version: 09.02.2016 Abstract: The present study reports on macrofungi species collected from 2003 to 2012 in Pozantı. In the field and during laboratory studies, 157 taxa belonging to 2 divisions and 51 families were identified. Among them, 8 families and 12 taxa belong to Ascomycota, and 43 families and 145 taxa belong to Basidiomycota. Moreover, 10 taxa—Dumontinia tuberosa, Lycoperdon lambinonii, Conocybe mesospora, Pholiotina striipes, Hebeloma sordidum, Antrodia ramentacea, Leucogyrophana romellii, Diplomitoporus flavescens, Alutaceodontia alutacea, and Tulasnella violea—were found in the Turkish mycobiota for the first time. Key words: Pozantı, macrofungi, new records, Turkey 1. Introduction 2. Materials and methods Despite the high level of macrofungal diversity, the first The Pozantı district is located in the Central Taurus fungal systematic studies were started in the 1930s and Mountains at the intersection of the roads that connect the focused on only wood-rotting fungi in Turkey (Doğan et Mediterranean and Central Anatolia regions (37°25′39″N, al., 2005). After the 1980s, researchers were more focused 34°52′16″E). The research area is surrounded by Karaisalı and Aladağ to the east, Ulukışla to the west, Tarsus to the on regional fungal diversity studies and started to get more south, and Çamardı to the north (Figure 1). -

Grzyby Babiej Góry

ISBN 978-83-64423-86-4 Grzyby Babiej Góry Babiej Grzyby Grzyby Babiej Góry Grzyby Babiej Góry 1 Grzyby Babiej Góry 2 Grzyby Babiej Góry Redaktorzy: Wiesław Mułenko Jan Holeksa 3 Grzyby Babiej Góry Grzyby Babiej Góry Redaktorzy: Wiesław Mułenko Jan Holeksa Recenzent: Prof. dr hab. Wiesław Mułenko Fotografia na okładce: Opieńka miodowa [Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (s.l.)]. Fot. Marta Piasecka Redakcja techniczna: Maciej Mażul Reprodukcja dzieła w celach komercyjnych, w całości lub we fragmentach jest zabroniona bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich © by Babiogórski Park Narodowy, 2018 PL 34-222 Zawoja, Zawoja Barańcowa 1403 tel. +48 33 8775 110, +48 33 8776 702 fax. +48 33 8775 554 www: bgpn.pl Wrocław-Zawoja 2018 ISBN 978-83-64423-86-4 Wydawca: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Projekt, opracowanie graficzne, skład, łamanie: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław, tel. +48 507 096 545 www.argrafpol.pl 4 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................................................................7 Grzyby i ich rola w środowisku naturalnym. Wprowadzenie do znajomości grzybów Babiej Góry ......9 Fungi and their role in natural environment. Introduction to the knowledge of fungi at Babia Góra Mt. Monika Kozłowska, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry ..........................21 Microfungal parasites of plants, insects and fungi -

Checklist of Macrofungal Species from the Phylum

UDK: 582.284.063.7(497.7) Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 2018, Vol. 21, pp: 23-112 Received: 10.07.2018 ISSN: 0583-4988 (printed version) Accepted: 07.11.2018 ISSN: 2545-4587 (on-line version) Review paper Available on-line at: www.acta.musmacscinat.mk Checklist of macrofungal species from the phylum Basidiomycota of the Republic of Macedonia Mitko Karadelev1*, Katerina Rusevska1, Gerhard Kost2, Danijela Mitic Kopanja1 1Institute of Biology, Faculty of Natural Science and Mathematics, Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia 2Department of Systematic Botany and Mycology, Faculty of Biology, Philipps University of Marburg, Germany *corresponding author’s e-mail: [email protected] Abstract The interest in macrofungal studies in Macedonia has been growing in the past 20 years. The data sources used are published data, exsiccatae and notes from our own studies, as well as specimens from other collectors. According to the research conducted up to now, a total of 1,735 species, 27 varieties and 4 forms of Basidiomycota have been recorded in the country. A large part of this data is a result of the field and taxonomic work in the last two decades. This paper includes 497 taxa new to Macedonia. Key words: fungi, Macedonian macrofungi diversity, nomenclature, taxonomy. Introduction array of regions in Macedonia, such as Pelister, Jakupi- ca, Galichica, Golem Grad Island, Kozuf, Shar Planina From a mycological perspective, the Republic of and South Povardarie, mainly lignicolous species of Macedonia has been studied reasonably well. A num- fungi were studied (Tortić 1988; Karadelev 1993, ber of publications have been made by foreign mycolo- 1995c, d; Karadelev, Rusevska 2000; Karadelev et al. -

The Diversity of Fungi in Four Irish Forest Types by Richard O'hanlon B.Sc

The diversity of fungi in four Irish forest types By Richard O’Hanlon B.Sc. (Ed) A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, At the Faculty of Science and Engineering, University of Limerick, Ireland. Supervisor: Dr Thomas Harrington, Department of Life Sciences, University of Limerick. Submitted to the University of Limerick: May 2011 i ii “The task of an ecologist” There is an old story about a man who, returning home one night found his neighbour searching the ground beneath a street lamp. “Can I help you find something?” he asked. “I lost my key” replied the neighbour. “Do you know about where you dropped it?”, “Yes” replied the neighbour “over there” pointing to a dark corner of the street. “If you dropped it over there then why are you looking here” asked the man. “Because this is where the light is” replied the neighbour. The task of the ecologist is not to bring the search to where the light is, but to bring the light to where the search is. Perry et al. (2008) iii iv Abstract Sampling of the macrofungal sporocarps, ectomycorrhizal morphotypes and vascular plants was carried out in 28 plots from four forest types (ash, oak, Scot’s pine, Sitka spruce) between the years 2007 and 2009. A total of 409 macrofungal species, 51 ectomycorrhizal morphotypes and 68 vascular plant species were recorded over the three years. It was found that at equal sampling intensities, there were no significant differences in total macrofungal species or ectomycorrhizal morphotype richness between the oak, Scot’s pine and Sitka spruce forest types. -

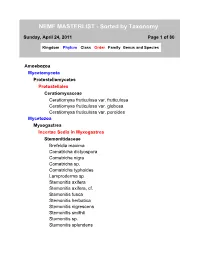

NEMF MASTERLIST - Sorted by Taxonomy

NEMF MASTERLIST - Sorted by Taxonomy Sunday, April 24, 2011 Page 1 of 80 Kingdom Phylum Class Order Family Genus and Species Amoebozoa Mycetomycota Protosteliomycetes Protosteliales Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa Ceratiomyxa fruticulosa var. globosa Ceratiomyxa fruticulosa var. poroides Mycetozoa Myxogastrea Incertae Sedis in Myxogastrea Stemonitidaceae Brefeldia maxima Comatricha dictyospora Comatricha nigra Comatricha sp. Comatricha typhoides Lamproderma sp. Stemonitis axifera Stemonitis axifera, cf. Stemonitis fusca Stemonitis herbatica Stemonitis nigrescens Stemonitis smithii Stemonitis sp. Stemonitis splendens Fungus Ascomycota Ascomycetes Boliniales Boliniaceae Camarops petersii Capnodiales Capnodiaceae Capnodium tiliae Diaporthales Valsaceae Cryphonectria parasitica Valsaria peckii Elaphomycetales Elaphomycetaceae Elaphomyces granulatus Elaphomyces muricatus Elaphomyces sp. Erysiphales Erysiphaceae Erysiphe polygoni Microsphaera alni Microsphaera alphitoides Microsphaera penicillata Uncinula sp. Halosphaeriales Halosphaeriaceae Cerioporiopsis pannocintus Hysteriales Hysteriaceae Glonium stellatum Hysterium angustatum Micothyriales Microthyriaceae Microthyrium sp. Mycocaliciales Mycocaliciaceae Phaeocalicium polyporaeum Ostropales Graphidaceae Graphis scripta Stictidaceae Cryptodiscus sp. 1 Peltigerales Collemataceae Leptogium cyanescens Peltigeraceae Peltigera canina Peltigera evansiana Peltigera horizontalis Peltigera membranacea Peltigera praetextala Pertusariales Icmadophilaceae Dibaeis baeomyces Pezizales