Rapport Environnemental

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Saison Culturelle N° 13 a a Agenda 2016 A

saisone e culturelle COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BLÉRÉ 2016 VAL DE CHER X X A A SAISON CULTURELLE N° 13 A A AGENDA 2016 A jour(s) de cher CALIXTE DE NIGREMONT LES HORSEMEN LES PIEDS DANS LA SAUCE & LES POTES AU FEU dimanche 05 juin - 11h30 et 15h ven. 26 & sam. 27 août vendredi 18 mars - 17h30 à 21h Luzillé A p. 14 Civray-de-Touraine En réaffirmant chaque année davantage sa politique culturelle, la Communauté deommunes C Céré-la-Ronde sur les bords du Cher A p. 23 Bléré – Val de Cher a pour ambition de développer son attractivité territoriale et de promouvoir Château de Montpoupon A p. 04 MONSIEUR CULBUTO la vallée du Cher, ses atouts touristiques et son patrimoine exceptionnel. dimanche 19 juin - 11h30 et 15h LE GRAND DESHERBAGE LES ACTIONS JEUNE PUBLIC Francueil A p. 15 présentation du spectacle A p. 24 En 2016, nous accueillerons plus d’une trentaine de compagnies ou artistes d’univers différents Nathalie Manguy A p. 07 calendrier des rencontres pour un total de plus de 70 représentations en direction de tous les publics, 100 Voix A p. 08 LITTLE BIG MEN et représentation A p. 25 dans chaque commune du territoire intercommunal. Vous serez, cette année, plus de 10 000 personnes, Astronef A p. 08 samedi 25 juin - 18h30 de toutes les tranches d’âge, à participer à notre saison culturelle. Civray-de-Touraine A p. 16 GHILLIE’S ECOLE DE SAMBA ALEGRIA dimanche 11 septembre - 16h Le samedi 16 juillet 2016, nous vous donnons rendez-vous pour la première édition de dimanche 20 mars - 15h MARCELLE ET MARCEL La Croix-en-Touraine A p. -

1 Recueil Des Actes Administratifs N° 7

1 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ARRETE modificatif portant autorisation de mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance - N° 7 - JUILLET 2000 Dossier n° 98/113/2 - Restaurant « l'Arche Cafétéria », de la société ELIANCE, sis Aire de SOMMAIRE Tours Val de Loire, Autoroute A 10, à Monnaie .... 6 Les différences de pagination et de présentation par ARRETE modificatif portant autorisation de mise rapport à l'exemplaire papier original, peuvent être en œuvre d’un système de vidéosurveillance - dues au pilote d'impression des imprimantes reliées à Dossier n° 00/175/2 ................................................6 chaque micro. CABINET DU PREFET Association syndicale du lotissement « La métairie neuve » - 37270 Véretz - 23743643 - Etude de ARRETE portant attribution de la médaille Maître Pierre MEDINA, notaire à Athée-sur-Cher d’honneur des sapeurs-pompiers - Promotion du 14 (37270) .................................................................... 6 juillet 2000 ..............................................................3 Association syndicale du lotissement « Le hameau DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET des Girardières 98 » - Saint-Avertin - Etude de DES LIBERTES PUBLIQUES Maître Michel JOUAN, notaire à Rouziers-de- Touraine .................................................................. 6 BUREAU DES ELECTIONS ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE Constitution de l’ « Association syndicale du Golf d’Ardrée » - S.C.P.P. CHEVALLIER, M. ARRETE portant autorisation pour l’association ROUVIERE, JC CHEVALLIER, M. MORGAN de dite Association -

Les Communes Du Département De L'indre-Et-Loire

Les communes du département de l'Indre-et-Loire EPEIGNE- SUR-DEME Arrondissement LES HERMITES CHEMILLE- de Tours SUR-DEME VILLEBOURG MONTHODON BUEIL-EN- ST-AUBIN- ST-CHRISTOPHE- LA FERRIERE TOURAINE LE-DEPEINT SUR-LE-NAIS MARRAY NEUVILLE- LOUESTAULT SUR-BRENNE VILLIERS- NEUVY-LE-ROI SAUNAY AU-BOUIN LE BOULAY CHATEAU- ST-PATERNE-RACAN ST-LAURENT-LE BOULAY EN-GATINES RENAULT SAINT-NICOLAS- BRAYE-SUR- BEAUMONT- DES-MOTETS BRECHES MAULNE LA-RONCE COUESMES NEUILLE- MORAND MARCILLY- VILLEDOMER AUZOUER- SUR-MAULNE PONT-PIERRE EN-TOURAINE DAME-MARIE- CHATEAU- ROUZIERS- ST-LAURENT- NOUZILLY CROTELLES LES-BOIS LA-VALLIERE DE-TOURAINE DE-LIN LUBLE SOUVIGNE SONZAY AUTRECHE NEUILLE-LE-LIERRE SEMBLANCAY ST-ANTOINE- CERELLES MONNAIE COURCELLES- DU-ROCHER CHANNAY- DE-TOURAINE MONTREUIL-EN- REUGNY CANGEY SUR-LATHAN CHANCEAUX- TOURAINE ST-OUEN- SUR-CHOISILLE LES-VIGNES CHARENTILLY CLERE- NOTRE-DAME- RILLE SAVIGNE- AMBILLOU LES-PINS PERNAY METTRAY D'OE PARCAY- SUR-LATHAN ST-ROCH CHANCAY POCE- LIMERAY LA MEMBROLLE- MESLAY VERNOU- SUR-CISSE MOSNES HOMMES SUR-CHOISILLE ROCHECORBON SUR-BRENNE NAZELLES- CHARGE ST-CYR- VOUVRAY NEGRON SUR-LOIRE LUYNES FONDETTES NOIZAY TOURS ST-REGLE GIZEUX AVRILLE-LES-PONCEAUX MAZIERES- LA VILLE- ST-ETIENNE- SOUVIGNY- DE-TOURAINE AUX-DAMES DE-CHIGNY ST-PIERRE- LUSSAULT- AMBOISE DE-TOURAINE LA RICHE DES-CORPS MONTLOUIS- SUR-LOIRE CONTINVOIR ST-GENOUPH SUR-LOIRE CINQ-MARS- BERTHENAY ST-MARTIN- LA-PILE ST-AVERTIN LANGEAIS VERETZ LE-BEAU LES ESSARDS JOUE- DIERRE CIVRAY-DE- SAVONNIERES LARCAY LES-TOURS LA CROIX- TOURAINE CHISSEAUX -

Carte Eclairage Public

COMPETENCES DU SIEIL ECLAIRAGE PUBLIC COLLECTIVITES ADHERENTES à la date du 1/09/2021 HE SART e m ê D a L La D ê m e La Dê m E e R uisse au la Dêm ée PEIGNÉ- R u i s s L e L a ES HERM D ITEa S ê ée m m u R ée ê iv a D l iè l a re au l e D a V u iss ê a ée R m nd o ê m e D é uv re SUR-DÊME La e La Dê me La Dê CHEMILLÉmée -SUR-DÊME is a N e l VILLEBOURG MONTHODON e ê m La D is a R N iv e iè l re l a V a n BUEIL- d o e u v r e l e N a EN-TOURA is INE le SAINT-AUBIN- Na is L a LE-DÉPEINT D ê m e is a N e SAINT-CHRISTOl PHE- LA FERRIÈRE La Dême La La Dêm R D e ê m iv e iè La SUR-LE- re Dê me NAIS l a M V ARRAY a n d o e e is u m a v Dê N r L a l e e La Dê m e e n n e r B a L s i a t o c s E R ' L iv iè re l a e V Nn EUVILLE- a n n d e r o ais e B scot a L' E u L v r e NEUVY-LE-ROI SU re R-BRENN a E F l a LE BOULAY SAINT-PATERN le G ault E-RACAN L a SAUNAY B r e n n e re lt a au F G le a l ul t l e Ga au lt le G aul t l e G e r a F a VILLIERl S- CHÂTEAU- Gault le L BE a AUMONT- B r e n n e R SAINT-N AU iv REN ICOLAS- -BOUl IN AULT a iè Fa re re l a V an d o e e l L n a u OUESTAU M v LT a r n ul e e n e r B a L DES- re MOTETS a SA F INT-LAUR ENT- l a l a M aul en L ' Esc ot ais EN-GÂTINES R iv iè re COUESM e ES n l a n V e r a B n d a BRAYE o L - e u v r BRÈCHES e l a M SU a R-MAULN u E l ne L sc otais L' E l e Mad e lon le Ma L' E de lon sc oat i s MORAND l a a M M a ARCILLY- u l e n l a F a e re n O re v n u e e r d o an B V a a L re l iè SUR-MAULNE NEUILLÉ-PONT-PIERRE R iv CH l e Made ÂTEAU- lon s ai l a ot Fa sc re E E LA-VALLIÈRE L' NO -

RD 943 AMÉNAGEMENT ENTRE CORMERY ET LOCHES DOSSIER - CONCERTATION PUBLIQUE Du 27 Novembre Au 15 Décembre 2017

RD 943 AMÉNAGEMENT ENTRE CORMERY ET LOCHES DOSSIER - CONCERTATION PUBLIQUE Du 27 novembre au 15 décembre 2017 www.touraine.fr 1. 1. ORGANISATION DE LA CONCERTATION __________________________________________________ 6 1.1. Objet de la concertation ________________________________________________________________ 6 1.2. Objectifs de la concertation ______________________________________________________________ 6 1.3. Modalité de la concertation _____________________________________________________________ 6 2. ÉTUDES ET TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA RD 943 ___________________________________________ 6 2.1. A l’échelle du Département ______________________________________________________________ 6 2.2. A l’échelle de la section Cormery - Loches __________________________________________________ 6 3. DIAGNOSTIC DE LA RD 943 ENTRE CORMERY ET LOCHES ____________________________________ 7 3.1. Fonctionnalité ________________________________________________________________________ 7 3.2. Organisation du territoire _______________________________________________________________ 7 3.3. Conditions de déplacement ______________________________________________________________ 8 3.4. Accidentologie ________________________________________________________________________ 9 3.5. Caractéristiques intrinsèques de la route ___________________________________________________ 9 3.6. Synthèse de l’analyse de l’itinéraire ______________________________________________________ 14 4. OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT ______________________________________________________ 14 -

La Vienne, Destination De Séjours Au Pays Du

2 3 4 5 6 7 Artannes- Esvres Épeigné- SAUMUR N152 Rivarennes Truyes les-Bois Dénezé- sur-Indre Monts 8 2 D749 La Chapelle- 3 4 5 sous-Doué Villebernier sur-Loire Cheillé D5 Louresse- Rou- D1 L'Indr Cormery Sublaines Céré- N15 N152 7 e Pont- Meigné Chouzé- e D7 Azay-le- D17 la-Ronde Rochemenier Marson Souzay- La Loir de-Ruan Courçay Cigogné Varennes- sur-Loire Rigny- Rideau Luzillé 4 Champigny D9 D3 6 7 4 sur-Loire Ussé D7 Les Ulmes e Huismes Saché Sorigny Forges Varrains Parnay MAINLoirE D7 N Artannes- Chacé Tu 143 96 destination de séjours au pays du D8 Doué-la- D , sur-Thouetla Vienne Villaines- St-Branchs Reignac- Le Liège Courchamps Avoine St-Benoît- Fontaine ET LOIRE les-Rochers Thilouze 0 sur-Indre Candes- la-Forêt D N1 St-Cyr-en-Bourg 5 6 Montfort Le Coudray- rtin Vi 0 D1 Savigny- Beaumont- Tauxigny Macouard enne Azay- Orbigny en-Véron en-Véron D751 D7 Cizay-la- vers St-Germain- Villeperdue sur-Indre 6 Madeleine MAINE- D751 N14 sur-Vienne 7 D8 Brézé D749 St-Quentin- 7 Saumur D757 58 Brossay St-Just- Louans D sur-Indrois ET-LOIRE Thizay CHINON Genillé sur-Dive A St-Bauld Chambourg- Les Verchers- D1 Neuil sur-Indre sur-Layon Thouet Cravant- Dolus- Beaumont- Couziers Ste-Catherine- Chemillé- 5 Avon- le-Sec Village 7 Vaudelnay Épieds les-Côteaux de-Fierbois Cinais sur-Indrois D6 D6 Le Puy- Saix La les-Roches Lerné La Roche- Rivière Vienn Panzoult Le Louroux Notre-Dame Montreuil- Seuilly Clermault e Montrésor Bellay Roiffé Sazilly Crissay- St-Épain 4 L'Île- sur-Manse Chanceaux- 0 St-Macaire- Ferrière- D76 Nouans- D2 Anché D76 Bouchard -

Projet-Territoire-2021.Pdf

Athée-sur-Cher • Bléré • Céré-La-Ronde • Chenonceaux • Chisseaux Cigogné • Civray-de-Touraine • Courcay • Dierre • Epeigné-les-Bois Francueil • La Croix-en-Touraine • Luzillé • Saint-Martin-le-Beau • Sublaines Ce projet de territoire s’inscrit dans une période de bouleversements. Bouleversements économiques, sociaux ou encore environnementaux et sanitaires, cette nouvelle mandature aura débuté avec de grands défis à relever. La crise sanitaire a soulevé des enjeux cruciaux pour les années à venir, et il est désormais temps d’anticiper et de regarder vers l’avenir pour trouver les solutions de demain. Notre collectivité doit plus que jamais se réinventer, c’est pourquoi dès le début de ce mandat nous avons engagé une démarche de création d’un véritable projet de territoire à l’horizon 2026 basée sur l’échange. En septembre dernier, nous avons organisé un séminaire sur trois jours regroupant à la fois les élus communautaires et le personnel de la Communauté de Communes Bléré-Val-de-Cher afin d’insuffler une nouvelle dynamique et discuter des sujets stratégiques pour établir les bases de ce projet de territoire. Des pistes d’action sont exposées à travers quatre axes, et traduisent de façon concrète les ambitions et les objectifs de la mandature 2020-2026. Le développement économique est la priorité de cette nouvelle mandature. Soutenir nos entreprises impactées par la crise sanitaire, améliorer l’attractivité, développer une réelle stratégie en matière de tourisme, mais aussi repenser nos échanges en favorisant les circuits-courts sont au cœur de ce projet. 2 Porter une réelle amélioration dans le cadre de vie de notre population et la protection de l’environnement est également au centre de nos ambitions, en revalorisant le bâti ancien et diversifiant l’offre de logements, en protégeant et valorisant nos espaces naturels tout en incitant les projets culturels et sportifs. -

Communes Situées En ZRR - Indre-Et-Loire Arrêté Du 16 Mars 2017 Constatant Le Classement De Communes En Zone De Revitalisation

Communes situées en ZRR - Indre-et-Loire Arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation 37001 Abilly 37083 Cormery 37176 Noyant-de-Touraine 37002 Ambillou 37232 Coteaux-sur-Loire 37177 Orbigny 37005 Antogny-le-Tillac 37084 Couesmes 37178 Panzoult 37007 Assay 37086 Courcelles-de-Touraine 37180 Parçay-sur-Vienne 37012 Avon-les-Roches 37087 Courcoué 37181 Paulmy 37013 Avrillé-les-Ponceaux 37090 Crissay-sur-Manse 37183 Perrusson 37016 Azay-sur-Indre 37093 Crouzilles 37184 Le Petit-Pressigny 37019 Barrou 37094 Cussay 37187 Ports 37020 Beaulieu-lès-Loches 37097 Dolus-le-Sec 37188 Pouzay 37023 Beaumont-Village 37098 Draché 37189 Preuilly-sur-Claise 37024 Benais 37103 Esves-le-Moutier 37190 Pussigny 37026 Betz-le-Château 37105 Faye-la-Vineuse 37191 Razines 37028 Bossay-sur-Claise 37107 Ferrière-Larçon 37192 Reignac-sur-Indre 37029 Bossée 37108 Ferrière-sur-Beaulieu 37193 Restigné 37031 Bourgueil 37111 Genillé 37196 Richelieu 37032 Bournan 37112 Gizeux 37198 Rillé 37033 Boussay 37113 Le Grand-Pressigny 37199 Rilly-sur-Vienne 37034 Braslou 37114 La Guerche 37209 Saint-Bauld 37035 Braye-sous-Faye 37115 Descartes 37216 Saint-Épain 37036 Braye-sur-Maulne 37117 Hommes 37218 Saint-Flovier 37037 Brèches 37119 L'Île-Bouchard 37221 Saint-Hippolyte 37039 Bridoré 37121 Jaulnay 37222 Saint-Jean-Saint-Germain 37040 Brizay 37123 Langeais 37223 Saint-Laurent-de-Lin 37044 La Celle-Guenand 37125 Lémeré 37226 Sainte-Maure-de-Touraine 37045 La Celle-Saint-Avant 37127 Le Liège 37228 Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37048 Chambon 37129 -

Recueil Des Actes Administratifs

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS NUMERO SPECIAL Médaille d'honneur du travail Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers Médaille de bronze de la jeunesse et des sports Promotion du 14 juillet 2015 10 juillet 2015 SOMMAIRE BUREAU DU CABINET ARRÊTÉ accordant la médaille d’honneur du Travail - Promotion du 14 juillet 2015 ARRÊTÉ accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale - Promotion du 14 juillet 2015 ARRÊTÉ accordant la Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers Promotion du 14 juillet 2015 ARRÊTÉ portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports promotion du 14 juillet 2015 PREFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE BUREAU DU CABINET ARRÊTÉ accordant la médaille d’honneur du Travail - Promotion du 14 juillet 2015 Le Préfet d'Indre-et-Loire, Chevalier de la Légion d’Honneur VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail, VU le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et 2007-1746 du 12 décembre 2007, VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail, Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet ; ARRÊTE Article 1 : La médaille d’honneur du travail ARGENT est décernée à : Monsieur ABGRALL Jean-François Maintenance TDA Armements SAS LA FERTE-SAINT-AUBIN demeurant à TOURS Madame ABRAM Karine Technicien Prestations Sociales C.P.A.M. d'Indre et Loire TOURS demeurant à LA VILLE- AUX-DAMES -

Chargé(E) De Missions Animation Économique / Manager Commerce

Chargé(e) de missions animation économique et manager commerce Niveau B – rédacteur territorial Titulaire, à défaut contractuel La Communauté de communes de Bléré-Val de Cher est située en Région Centre-Val de Loire, dans le département de l’Indre-et-Loire, à l’est de l’agglomération de Tours. Le territoire communautaire comprend quinze communes : Athée-sur-Cher, Bléré, Céré-la-Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray-de-Touraine, Courçay, Dierre, Epeigné-les-Bois, Francueil, La Croix en Touraine, Luzillé, Saint-Martin-le-Beau et Sublaines. D’une superficie d’environ 326,34 km², le territoire compte 21 456 habitants. Le service développement territorial de la Communauté de communes a en charge, en autre, les missions suivantes : • Maintenir, consolider et développer le tissu économique local ; • Accompagner et soutenir les acteurs économiques dans leurs démarches et projets de création, de reprise ou transmission, d’implantation et de développement de l’entreprise ; • Faciliter la vie de ces acteurs pour tout ce qui concerne leurs rapports au territoire ; • Initier la création, l’extension et assurer la gestion des zones d’activités afin de favoriser l’installation des entreprises sur son territoire ; • Mise en œuvre et animation du schéma de développement touristique ; • Collecte de la taxe de séjour ; • Mise en œuvre et suivi des outils de communication de la CCBVC Ainsi, dans ce cadre, la Communauté de communes recherche un ou une chargé(e) de missions pour renforcer son service développement territorial et travailler plus particulièrement -

Dossier Enquete Publ

CORMERY Révision n°1 approuvée le 10 DECLARATION DE PROJET N°1 juillet 2006 Modification n°1 approuvée le EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU 15 septembre 2011 Modification n°2 approuvée le POUR LA CREATION D UN PROJET DE 31 août 2016 PLU ’ LOTISSEMENT SUR UNE FRICHE INDUSTRIELLE A L’ENTREE NORD-EST DU BOURG VERSION Enquête Publique 2 SOMMAIRE LES RAISONS DE LA DECLARATION DE PROJET N°1 DU PLU DE CORMERY ................................. 3 LE CONTEXTE DE LA DECLARATION DE PROJET ............................................................................... 5 1. CONTEXTE HISTORIQUE DU SITE DE L’ANCIENNE MEAC ................................................................................................ 5 2. L’OPPORTUNITE DE LA DEMOLITION DE CE BATIMENT ................................................................................................... 7 3. UN PROJET REPONDRA AUX BESOINS EN LOGEMENTS DE LA COMMUNE ........................................................................... 8 4. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE............................................................................................................................... 14 5. LE PROJET ENVISAGE SUR LE SITE DE L’ANCIENNE MEAC ............................................................................................. 17 6. CONCLUSION SUR L’INTERET GENERAL DU PROJET...................................................................................................... 19 MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC UN PROJET DE LOGEMENTS SUR LE SITE DE L’ANCIENNE MEAC....................................................................................................................................................... -

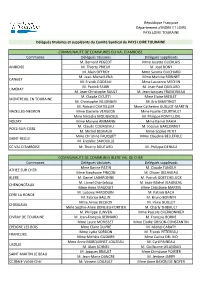

Comité Syndical PLT 2020-2026

République Française Département d'INDRE ET LOIRE PAYS LOIRE TOURAINE Délégués titulaires et suppléants du Comité Syndical du PAYS LOIRE TOURAINE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE Communes Délégués titulaires Délégués suppléants M. Bernard PEGEOT Mme Josette GUERLAIS AMBOISE M. Thierry PRIEUR M. José BONY M. Alain OFFROY Mme Sandra GUICHARD M. Jean-Michel LENA Mme Martine ROBINET CANGEY M. Franck GODEAU Mme Laurence MECHIN M. Patrick FAURI M. Jean-Paul QUELARD LIMERAY M. Jean-Christophe RAULT M. Jean-Jacques FRANCINEAU M. Claude CICUTTI Mme Eloïse MESLET MONTREUIL EN TOURAINE M. Christophe VILLEMAIN M. Eric MARTINOT M. Richard CHATELLIER Mme Catherine GUILLOT-MARTIN NAZELLES-NEGRON Mme Danielle VERGEON Mme Noëlle COURTAULT Mme Natacha MOUGEOLLE M. Philippe PONTILLON NOIZAY Mme Maryne AMMANN Mme Kamel KAHIA M. Claude COURGEAU M. Jocelyn GARÇONNET POCE-SUR-CISSE M. Michel DESVAUX Mme Sophie PETIT Mme Christine FAUQUET Mme Claudine BELLEFILLE SAINT-REGLE M. Frédéric SAROUILLE CC VAL D'AMBOISE M. Thierry BOUTARD M. Philippe DENIAU COMMUNAUTE DE COMMUNES BLERE VAL DE CHER Communes Délégués titulaires Délégués suppléants Mme Karine PATIN M. Claude TANGUY ATHEE SUR CHER Mme Stephanie PINÇON M. Olivier DELAVEAU BLERE M. Daniel LABARONNE M. Patrick GOETCHELUCK M. Lionel Chanteloup M. Jean-Michel JEAUNEAU CHENONCEAUX Mme Anne MAUDUIT Mme Christiane MARTIN M. Ludovic HARDOUIN M. Patrick BACH CERE LA RONDE M. Fabrice BALLIN M. Bruno BONNIN Mme Annie BECHON M. Irène GUILLET CHISSEAUX Mme Sophie-Anne BONLIEU-FORTIER M. Charly THIBAULT M. Philippe LUNVEN Mme Pascale CHERBONNIER CIVRAY DE TOURAINE M. Jean-François BERNARD M. François BORNE Mme Laure MORISSET Mme Elodie GRISON-CONSTANTIN EPEIGNE LES BOIS Mme Claire DUPRÉ M.