Dossier De Demande D'autorisation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

VALLEES DE LA VOISE ET DE L'aunay (Identifiant National : 240003957)

Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957 VALLEES DE LA VOISE ET DE L'AUNAY (Identifiant national : 240003957) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 2005) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (DESMOULINS F.), .- 240003957, VALLEES DE LA VOISE ET DE L'AUNAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957.pdf Région en charge de la zone : Centre Rédacteur(s) :CBNBP (DESMOULINS F.) Centroïde calculé : 555295°-2388347° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 20/01/2011 Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 5 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

Portes Euréliennes D'île-De-France

Département d’Eure-et-Loir, communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France SCOT approuvé le 10 mars 2015 Prescription de la 1ère déclaration de Déclaration de projet et mise projet le 22 février 2018 en compatibilité du SCOT du 1ère déclaration de projet adoptée le XXX emportant mise en compatibili- canton de Maintenon té du SCOT Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du XXX adoptant la 1ère déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCOT du canton de Maintenon La Présidente, Françoise RAMOND Rapport de présentation Document d’orientation et d’objectifs révisé Annexes Date : Phase : Examen conjoint et Enquête 16 avril 2018 publique Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France 6 place Aristide-Briand, 28230 Épernon, [email protected] Gilson & associés, urbanisme et paysage, SAS, 2, rue des Côtes 28000 Chartres SOMMAIRE Éléments de diagnostic 3 Le contexte local et historique du SCOT 3 L’évolution de la population 5 L’évolution du parc de logements 7 Le tissu économique local 9 Le paysage et l’environnement 10 Présentation du projet et justification de son intérêt général 12 Le contexte 12 Le projet 13 Justification de l’intérêt général du projet 14 Compatibilité avec le SDAGE 15 Compatibilité avec le site Natura 2000 16 Description du site Natura 2000 Impact du projet Compatibilité avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages - prise en compte de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme -

Communauté De Communes Des Portes Euréliennes D'île-De-France

Conseil communautaire du 19 septembre 2019 Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France Conseil communautaire du jeudi 19 septembre 2019 Procès-verbal de la séance 1/23 Conseil communautaire du 19 septembre 2019 Procès-verbal de la séance du conseil communautaire du jeudi 19 septembre 2019 Ordre du jour : Délégation au Président Décisions du bureau Administration générale 1- Election d’un membre du collège des élus à l’Office de Tourisme 2- Election de deux représentants au SIVOS du canton d’Auneau 3- Election d’un représentant au SMVA 4- Acquisition d’un bâtiment pour le siège communautaire à Epernon Urbanisme 5- PLU d’Ymeray : prescription d’une révision allégée 6- PLUi des Quatre Vallées : périmètre délimité des abords de la Croix de la commune de Croisilles Développement économique 7- Concession d’aménagement avec la SAEDEL : CRACL 2018 parc d’activités du Val Drouette 8- Concession d’aménagement avec la SAEDEL : CRACL 2018 zone d’activités Saint Mathieu. Aménagement de l’espace 9- Vente à la commune d’Epernon d’une parcelle devant la halle d’échanges de la gare Tourisme 10- Taxe de séjour : maintien des tarifs 11- Adhésion à la Maison du Tourisme Cœur de Beauce Collecte des ordures ménagères 12- Exonération de la TEOM pour l’exercice 2020 13- Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux au SITREVA Assainissement 14- Intégration du territoire de la commune de Hanches dans le SIARE : avis de principe Numérique 15- SMO Eure-et-Loir Numérique : approbation des investissements réalisés au 31 décembre 2017 -

I-Eau Potable

RAPPORT DU PRESIDENT EXERCICE 2018 PRIX ET QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L 'E AU POTABLE ET DE L'A SSAINISSEMENT Rapport sur les Prix et la Qualité des Services Publics de l’Eau Potable et l’Assainissement – 2018 1 Références : Code Général des Collectivités Territoriales articles D 2224- 1 à 3 et ses annexes V et VI. - Décrets n° 94-469 et n° 95.635 relatifs aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. - Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement Le présent rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement regroupe les indicateurs techniques et financiers des deux services, Chartres métropole exerçant les compétences dans ces deux domaines. Il est complété par les rapports annuels d’activité et les comptes rendu financiers du même exercice, établi par les délégataires de ces services. Toutefois, les deux services seront identifiés et différenciés dans deux parties bien distinctes. Une partie spécifique à chaque délégataire de l’eau potable y sera consacrée. Une cinquième partie récapitule l'ensemble des composantes du prix de l'eau facturé aux usagers et son évolution. Rapport sur les Prix et la Qualité des Services Publics de l’Eau Potable et l’Assainissement – 2018 2 Sommaire INTRODUCTION – PRESENTATION GENERALE ....................................................................................5 *** LIVRE I Eau et assainissement sur le territoire urbain de Chartres métropole en 2018…………………………………...… 11 Titre Premier : Le Service Public de l'Eau Potable…………………………………………………............................................ -

OYSONVILLE > DOURDAN 0 812 04 28 28

Pour bien voyager OYSONVILLE > DOURDAN > Nous vous conseillons de vous présenter à l’arrêt quelques minutes à l’avance. 86 Contactez-nous > Préparez votre titre de transport ou votre monnaie. > Les bagages encombrants et les vélos sont Horaires à compter > pour vos renseignements autorisés dans les soutes et restent sous du 3 septembre 2018 horaires et objets perdus votre responsabilité. 0 812 04 28 28 Prix d’un appel local depuis un poste fi xe FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR Les horaires indiqués peuvent varier en fonction des aléas NOUVEAU AGENCE DE CHARTRES de la circulation. Pôle d’échange face au Compa 1, rue de la République 28300 MAINVILLIERS Vacances scolaires (zone B) Toussaint : du 20 octobre au 4 novembre 2018 inclus AGENCE DE DREUX Noël : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus Gare Routière Hiver : du 9 février au 24 février 2019 inclus Place des FFI Printemps : du 6 avril au 22 avril 2019 inclus VOTRE CENTRALE D’INFORMATION 28100 DREUX Vacances d’été : à partir du 6 juillet 2019 ET DE RÉSERVATION 0 812 04 28 28 Prix d’un appel local depuis un poste fixe Vacances universitaires > Retrouvez tous les arrêts, les lignes, les horaires et les infos réseau sur : Toussaint : du 27 octobre au 4 novembre 2018 inclus Plus d’infos : www.remi-centrevaldeloire.fr www.remi-centrevaldeloire.fr Noël : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus > Pour vos déplacements en Région Centre Hiver : du 16 février au 24 février 2019 inclus Consultez le site www.jvmalin.fr Printemps : du 13 avril au 22 avril 2019 inclus LIGNE RÉGULIÈRE 86 OYSONVILLE -

Vallées De La Voise Et De L'aunay

AUNEAU À VOIR SUR VOTRE CHEMIN ACCÈS Beauce Paris / Auneau : D 910 vers Chartres, Auneau puis D 18 (Les Essarts) en direction d’Auneau Sur les rives de la Voise et de son affluent l’Aunay, Au- Ligne SNCF Paris-Austerlitz / Auneau neau a connu trois générations de châteaux. Celui qui sub- siste aujourd’hui date du XIVème siècle pour son ensemble et HÉBERGEMENT/RESTAURATION comporte l’un des plus vieux donjons de la région. L’église romane Saint-Rémy d’Auneau fut édifiée au Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Auneau XIIème en forme de croix latine. Elle possède un magnifique por- et Oinville-sous-Auneau Vallées de la Voise tail en arc brisé. Ce fut un lieu de pèlerinage jusqu’au XIXème Restaurants à Auneau pour la fontaine Saint-Maur qui passe en dessous de l’église. Ravitaillement à Auneau et de l’Aunay Le site des grands marais est une espace naturel re- marquable de 11 hectares appartenant et géré par le Conser- vatoire du patrimoine naturel de la région Centre. Constitué de CHARTE DU RANDONNEUR marais tourbeux issus des nappes de l’Aunay, le site accueille plusieurs espèces végétales et animales rares, ou en voie de Ne pas s’écarter des chemins balisés disparition. Le Jonc marisque et l’Orchis négligé, espèces pro- En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage tégées, y ont élu domicile. On y trouve aussi l’Anodonte des est prioritaire au descriptif papier cygnes, une sorte de grosse moule d’eau douce vivant dans la Respecter la nature et la propriété privée vase et pouvant mesurer jusqu’à 25 cm. -

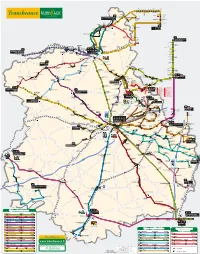

Transbeauce Final Version

VersaillesMairie Église Ruelles Arrêt desFerme Cars Mairie Mairie MongazonsCytises Fontenay Ormes Tilleuls Auchan FAVRIEUX LONGNES SOINDRES MAGNANVILLE MONDREVILLE Val St-Georges Église MANTES-LA-VILLE 28 LE MESNIL-SIMON Gare Quai 24 Pl. de l’Abreuvoir FLINS-NEUVE-ÉGLISE Gare Quai 10 LA CHAUSSÉE D’IVRY Mare à l’ogre DAMMARTIN- École EN-SERVE MANTES-LA-JOLIE Place de l’Europe D 928 Grande Rue Les Gâtines Calmette Rouges Centre TILLY Église Salle des OULINS RER - Gare Nord Fêtes Le Gleen La Cordelle POISSY ÉZY-SUR- 87 D143 Rte de Mantes EURE Bd. Gambetta Centre Cial R. d’Anet Mairie Longues Hautes Salle 88 SAUSSAY Perou des Fêtes Les Has Château AUFFREVILLE Tennis Les Marronniers ANET BERCHÈRES- POISSY CROTH R. des Tilleuls Lycée Abribus Sorel- SUR-VESGRE Peugeot Centre Moussel Centre Le Ranch Gendarmerie Écoles H. de Sorel 215 D MARCILLY-SUR-EURE SOREL- D 933 Église MOUSSEL Pont de Fer ST-LUBIN-DE Monument ROSAY 28 LA-HAYE 89 Rue de Herces Gare ST-QUENTIN-EN-Y. 88 SNCF Gare Routière 87 HOUDAN Trou du Berger République La Poste ST-GEORGES- Centre l’Étang Pont MOTEL ST-QUENTIN- ST-GERMAIN EN-YVELINES NONANCOURT SUR-AVRE Gradient 1 et 2 Pt. République Cocherelle FERMAINCOURT Marchezais- Hôtel de Bretagne MONTREUIL Route d’Anet Broué 60 Arpents Gare Routière Av. Hugo Centre Imp. de la VERT-EN- ACON Mairie Peluche Les Haut Vrissieul DROUAIS 1 6 8 Osmeaux N 12 6 le Rousset La Poste Mairie 88 Einstein Les Grandes L’Espérance 10 Arpents 25 26 28 88 Les Landes Vignes Longchamp Petit CHERISY TRAPPES VERNEUIL-SUR-AVRE Cherisy Marc Seguin Centre ST-LUBIN DES Chapeau DREUX Salle des Fêtes JONCHERETS des Roses ST-RÉMY- Le Luat Châtelet Les Cités TILLIÈRES- SUR-AVRE sur Vert Gare Routière SUR-AVRE Le Plessis Louveterie Oriels St-Rémy Les Bâtes S. -

Champseru Et Chartainvilliers

n°73 - mars 2018 COMMUNES A LA UNE CHAMPSERU ET CHARTAINVILLIERS www.chartres-metropole.fr Le mouvement solidaire La clé de tout, c’est le mouvement. Le mouvement qui crée de l’activité et de l’emploi. Regardez, pages suivantes, comment les maires des communes qui viennent de rejoindre Chartres mé- tropole ont pour premier désir de recommencer à investir pour le bien de leurs concitoyens comme pour la beauté de leur village ou de leur ville. Regardez toutes ces activités qui se créent, extrême- ment diverses, dans toute l’agglomération. Depuis plusieurs années, nous y consacrons quatre pages dans le « Votre Agglo », et nous avons aujourd’hui encore l’équivalent de deux numéros d’avance en réserve ! Certes, cela prouve que ces nouveaux entrepreneurs savent que ce journal est très lu. Mais nous ne les inventons pas : ce sont eux qui décident de nous appeler, de se lancer, en rejoignant le mouvement même de l’agglomération. Rien de technocratique dans notre réflexion ni Regardez encore ces grandes entreprises qui recru- dans notre gestion. Maires et élus locaux, nous tent sur notre territoire, dans l’industrie comme discutons avec vous tous les jours, et nos décisions dans les services. Les petites et les grandes bougent s’imposent à nous aussi. à l’unisson, sur la même trajectoire. On est loin ici de la pratique autoritaire, cette ma- Et regardez vos maires, qui décident tous en- ladie hexagonale du décret uniforme et centralisé, semble, qui orientent la stratégie et les investisse- même s’il nous faut aussi une stratégie et un exé- ments de notre Communauté d’agglomération en cutif pour l’appliquer dans le temps en respectant confiance et en solidarité. -

Communautés De Communes Et D'agglomérations

Communautés de communes et d'agglomérations Gu ainville Gilles La Ch aussée-d 'Ivry Le Mesnil-Simo n ¯ Ou lin s Saint-Ouen-March efroy Anet Sau ssay Bonco urt Berchères-sur-Vesgre So rel-M oussel Rouvres Saint-Lub in -d e-la-Haye EURE Pays Houdanais Bû Abon dant (partie E&L) Havelu Serville Marchezais Go ussainville Montreuil Damp ierre-su r-Avre Saint-Lub in -d es-Jo ncherets Cherisy Saint-Rémy-su r-Avre Vert-en-Drouais Bro ué Dreux Pays de Bérou -la-Mulotière Germainville Lou villiers-en-Drou ais Sainte-Gemme-Moronval Boutigny-Pro uais Boissy-en-Drou ais VerneuMionltigny-sur-Avre Revercourt Prudemanche La Ch apelle-F orainvilliers Mézières-en-D rou ais Escorpain Allainville Verno uillet (partie E&L) Luray Ou erre Rueil-la-Gadelière Fessan villiers-Mattanvilliers Saint-Lub in -d e-Cravant Écluzelles Laons Garan cières-en-Drouais Garnay Les Pin th ières Charp ont Brezo lles Saint-Laurent-la-Gâtine Cro isilles Boissy-lès-Perche Châtain co urt Beauche Crécy-Cou vé Faverolles Rohaire Dreux Tréon Marville-Mo utiers-B rûlé Cru cey-Villages Villemeux-sur-Eu re Bréchamps Sau lnières Les Ch âtelets agglomération Saint-Ang e-et-Torçay Aunay-sou s-C récy La Ch apelle-F ortin Morvilliers Fon taine-les-Ribou ts Chaud on Coulombs Sen an tes Le Bo ullay-Mivoye La Man celière Lamb lo re Pu iseux Lormaye Saint-Lucien La Saucelle Maillebois Le Bo ullay-Thierry Le Bo ullay-les-Deux-Églises Orée du Nogen t-le-Roi Saint-Jean -de-Rebervilliers Lou villiers-lès-Perche Ormo y Perche La Puisaye Villiers-le-Mo rhier La Ferté-Vid ame Saint-Martin-de-Nigelles Saint-Sau -

Annexe – Schéma Régional Éolien

ANNEXE – SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN • NOTE GÉNÉRALE • CARTE DES CONTRAINTES POUR LA DÉFINITION DES ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE • NOTE DE PRÉSENTATION DES ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE • LISTE DES COMMUNES PERMETTANT L'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE CRÉATION DE Z.D.E. • CARTE INDICATIVE DES ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE • ANNEXES Table des matières Note Générale.....................................................................................271 I - INTRODUCTION .....................................................................................271 II - PRÉSENTATION DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE .....................................................272 III - LE S CHÉMA R ÉGIONAL É OLIEN .................................................................273 IV - QU'EST -CE QU 'UNE Z ONE DE D ÉVELOPPEMENT DE L'É OLIEN ?.................................274 V - QUELS SONT LES EFFETS DU S CHÉMA R ÉGIONAL É OLIEN ?......................................275 VI - COMMENT LE PROJET DE SCHÉMA ÉOLIEN A-T-IL ÉTÉ ÉLABORÉ EN R ÉGION C ENTRE ?...........277 VII - LES ENJEUX PRIS EN COMPTE DANS LE SCHÉMA .................................................277 VIII - LES PROCÉDURES D'INSTRUCTION DES PROJETS ÉOLIENS ......................................281 IX - LES RECOMMANDATIONS ..........................................................................282 X - DÉFINITION DES ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE ...............284 Carte des contraintes pour la définition -

Conseil Communautaire Du 16 Février 2017

Conseil communautaire du 16 février 2017 Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France 6, place Aristide Briand 28230 ÉPERNON Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France Conseil communautaire du jeudi 16 février 2017 Compte-rendu de séance 1/17 Conseil communautaire du 16 février 2017 Compte-rendu de la séance du conseil communautaire du jeudi 16 février 2017 Ordre du jour : 1- Création de la commission pour les délégations de services publics et élection de ses membres 2- Election des représentants dans les syndicats mixtes et organismes extérieurs : - SICTOM d’Auneau - SICTOM de Rambouillet - SMAFEL (Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier d’Eure-et-Loir) - Agence Technique Départementale - Maintenon Entreprendre - Syndicat Intercommunal du Cours Moyen de l’Eure - Syndicat Mixte de la Voise et de ses Affluents - Syndicat Mixte des Trois Rivières - SIVOS d’Auneau - Syndicat intercommunal pour le recyclage des boues des stations d’épuration de la région d’Auneau : SIREB 3- Election de représentants de l’EPCI dans les collèges du territoire 4- Validation de la charte de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de- France 5- Création du groupe de travail communication 6- Composition des commissions techniques 7- Remboursement des frais de déplacements des élus 8- Développement économique : vente d’une parcelle sur la ZA des Terrasses à Pierres 9- Très haut débit : avenant n°1 à la convention cadre avec le SMO Eure-et-Loir Numérique sur les communes d’Aunay-sous-Auneau et la Chapelle d’Aunainville -

Sivos Auneau Inscription Bus Scolaire

Avant le SIVOS AUNEAU 10 juillet 2020 INSCRIPTION BUS SCOLAIRE 2020 / 2021 Communes de Chartres Métropole : Denonville, Francourville Houville la Branche, Moinville la Jeulin, Oinville s/s Auneau, Roinville s/s Auneau, St Léger des Aubées, Santeuil, Umpeau et Voise MATERNELLE / PRIMAIRE / COLLEGE 1/ Inscription auprès de Chartres Métropole Paiement de 10 € / Gratuit pour les maternelles - Renseignez-vous auprès de votre mairie, Notez/Stockez le numéro de la carte JVMalin, il vous sera utile pour la suite. 2/ Inscription sur https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/ Ne faire aucun paiement 3/ Inscription au SIVOS AUNEAU : Complétez 1 fiche d'inscription par enfant (fiche disponible sur le site internet du SIVOS AUNEAU, en mairie, au bureau du SIVOS AUNEAU ou auprès des chauffeurs des lignes concernées). Joignez 2 photos d'identité récentes de votre enfant Envoyez la fiche + les photos par courrier au : SIVOS AUNEAU, 56 bis rue de la Résistance, 28700 AUNEAU BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN. (*) Seuls les paiements en espèces seront à déposer au guichet pendant les horaires d'ouverture au public. Après le 10 Juillet 2020(*), vous aurez à votre charge le surplus non pris en charge par Chartres Métropole à nous verser: Maternelle et Primaire 10 € ou Collège 40 €. Tout dossier incomplet ne Pensez à vous inscrire à la newsletter du Sivos à partir de notre site internet pourra être traité. http://sivos-canton-auneau.com/ S.I.V.O.S. Auneau Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire d'Auneau 56 bis Rue de la Résistance - 28700