Kissidougou - Guinée

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guinea : Reference Map of N’Zérékoré Region (As of 17 Fev 2015)

Guinea : Reference Map of N’Zérékoré Region (as of 17 Fev 2015) Banian SENEGAL Albadariah Mamouroudou MALI Djimissala Kobala Centre GUINEA-BISSAU Mognoumadou Morifindou GUINEA Karala Sangardo Linko Sessè Baladou Hérémakono Tininkoro Sirana De Beyla Manfran Silakoro Samala Soromaya Gbodou Sokowoulendou Kabadou Kankoro Tanantou Kerouane Koffra Bokodou Togobala Centre Gbangbadou Koroukorono Korobikoro Koro Benbèya Centre Gbenkoro SIERRA LEONE Kobikoro Firawa Sassèdou Korokoro Frawanidou Sokourala Vassiadou Waro Samarami Worocia Bakokoro Boukorodou Kamala Fassousso Kissidougou Banankoro Bablaro Bagnala Sananko Sorola Famorodou Fermessadou Pompo Damaro Koumandou Samana Deila Diassodou Mangbala Nerewa LIBERIA Beindou Kalidou Fassianso Vaboudou Binemoridou Faïdou Yaradou Bonin Melikonbo Banama Thièwa DjénédouKivia Feredou Yombiro M'Balia Gonkoroma Kemosso Tombadou Bardou Gberékan Sabouya Tèrèdou Bokoni Bolnin Boninfé Soumanso Beindou Bondodou Sasadou Mama Koussankoro Filadou Gnagbèdou Douala Sincy Faréma Sogboro Kobiramadou Nyadou Tinah Sibiribaro Ouyé Allamadou Fouala Regional Capital Bolodou Béindou Touradala Koïko Daway Fodou 1 Dandou Baïdou 1 Kayla Kama Sagnola Dabadou Blassana Kamian Laye Kondiadou Tignèko Kovila Komende Kassadou Solomana Bengoua Poveni Malla Angola Sokodou Niansoumandou Diani District Capital Kokouma Nongoa Koïko Frandou Sinko Ferela Bolodou Famoîla Mandou Moya Koya Nafadji Domba Koberno Mano Kama Baïzéa Vassala Madina Sèmèkoura Bagbé Yendemillimo Kambadou Mohomè Foomè Sondou Diaboîdou Malondou Dabadou Otol Beindou Koindou -

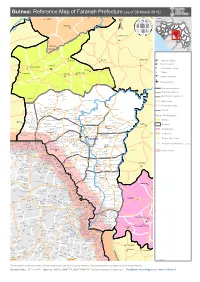

Guinea: Reference Map of Faranah Prefecture (As of 05 March 2015)

Guinea: Reference Map of Faranah Prefecture (as of 05 March 2015) Kalinko SENEGAL MALI GUINEA Sélouma BISSAU GUINEA Komola Koura COTE D'IVOIRE SIERRA LEONE Dialakoro Kankama LIBERIA Sisséla Sanguiana Bissikirima Regional Capital District Capital Dabola Arfamoussayah Sub District Capital Banko Kounendou Village Dogomet N'demba Unpaved runway Paved runway Region boundaries Koulambo District boundaries Morigbeya Dar Es Salam Daro Gada Walan Sub District boundaries Kindoyé DIGUILA CENTRE Fabouya TOUMANIA CENTRE Boubouya Main roads Yombo Nialen Moria Dansoya Secondary roads NIENOUYA CENTRE Teliayaga Doukou Passaya Souriya Mansira Moribaya KONDEBOU KASSA BOUNA CENTRE Tambaya Rivers Foya Gadha Mongoli Babakadia Hafia Gomboya BELEYA CENTRE SABERE KALIA Keema SOUNGBANYA CENTRE Balandou Beindougou SANSANKO CENTRE Sidakoro Gueagbely Gueafari Sokora District (Préfectures) Harounaya Miniandala Badhi Gnentin Oussouya Banire Wolofouga Lamiya Gueagbely Mameyire SANSAMBOU CENTRE BIRISSA CENTRE NGUENEYA CENTRE NIAKO CENTRE Koumandi Koura Dabola Wassakaria Kobalen Bingal Dansoya Tomata Konkofaya Heredou Marela karimbou Sansamba Bouran SOLOYA CENTRE Kolmatamba KOUMANDI KORO Sanamoussaya MILIDALA CENTRE Banfele Labatara Gninantamba BONTALA Koura Sambouya DIANA CENTRE Sansando Faranah Wossekalia FRIGUIA CENTRE MAGNA Halossagoya KALIA CENTRE I KOMBONYA Ballayany Herewa Alia Filly Fore Sakoromaya SOLONYEREYA Khamaya Bindou Dansaya Koutamodiya Salia Kamako Kissidougou Goulouya Fantoumaniya Nerekoro SEREKORO CENTRE Guidonya Kombonyady Wassambala Balankhamba Kabaya -

Plan De Gestion Environnementale Et Sociale (Pges)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DE GUINEE ***************** TRAVAIL - JUSTICE – SOLIDARITE DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL ***************** SECRETARIAT EXECUTIF DE L’ABN Public Disclosure Authorized PROJET DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES EN EAU ET DE GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES DANS LE BASSIN DU NIGER (PDREGDE) ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, EVALUATION SOCIALE ET EVENTUELS PLANS D’ACTION DE REINSTALLATION DANS LE CADRE DE L’APPUI AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES, A LA RESTAURATION ET LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROFORESTERIES ET DE PROTECTION DES VERSANTS DANS LA REGION DE FARANAH, REPUBLIQUE DE LA GUINEE Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized FINANCEMENT IDA ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL VERSION PROVISOIRE CORRIGEE Public Disclosure Authorized Novembre 2013 SOCIETE D’ETUDES POLYTECHNIQUES Société à responsabilité limitée au capital de 1.500.000 F CFA BP: 3069 Bamako – N° Fiscal: 086 100086 V - Tél. : (+223) 20 20 69 29) SOMMAIRE ABREVIATIONS ET ACRONYMES.......................................................................................................... 5 LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES ...................................................................................................... 6 RESUME ....................................................................................................................................................... 8 INTRODUCTION ...................................................................................................................................... -

Sous-Préfecture De Douako

G!! (!G!! Morsira (! Sirman GUIFNadoÉugoEu - Région Kankan / Préfecture de Kouroussa - Sous-Préfecture de Douako - Carte de Base Pampam Niamana Kondé SOUS-PREFECTURE SOUS-PREFECTURE DE KINIÉRO DE BANFÉLÉ Niona Centre Djindo Yankafissa !! Kouva Famawolia ± R É G I O N D E R É G I O N D E Kinieko Nongoa 61km K A N K A N F A R A N A H Kiniekonin Poste de santé Gbossoko Arfela Centre Kanséréya !! Sanakoya (!G! Kansereya Sedakoro Kendou Fodeya Ténenkofé 24km 55km 51km!! Kolomangbeya Kidiboun Saranwaliya Kouyaléha 48km Banankoro 23km Gnarako 22km Mansouare Kolomanfiya Leybadyangna 45km Kossidiya 21km PREFECTURE DE FARANAH Irla u Sanankoro o 17km f 16km PREFECTURE a Boussoura M Poste de 19km Sansambaya 23km Danka Sangbagna santé Tindo Boumbouran DE KOU17RkmOUFSranSmAoriyasouaré 35km Centre Marenady 36km 40km !! ! Mamoudouya Fouria (!!GTindo Worondo Faceligbeya Ba Faroro 32km Tindikan lé 14km Bransan Gbelenkoro Sobalia 12km Momora Toumania Faramoriya Simbo Makarakofe Gbossokoroya 12km Serekoro Djirmalo 29km Centre Kondemoriya Condé 15km !! 11km 12km Bagnaya Kindesandofe Manicelia Maniceliya Fesse !! Selen Centre 21km Kouya-Woela SOUS-PREFECTURE !! !! Kignero (!G Kouya-Sidia 24km CentreG! Yalawa DE DOUAKO Poste de (! Finikiriya santé Dankala 15kmG Marabérétéya Kouya-Sidia Fantogna (! 9km Kolowa Kouman Poste de Centre Aryambali Kambiya !! Wonomoriya santé Mara ! 6km Worobe Bereteya Yaraya Poste de Sirakoro Talikoro 6km santé Centre Centre Silamana !! !! Tienkofé Centre Serdou Centre 15km!G! Silamana !! de sante (! Sirikoroma PREFECTURE Douako 0km -

MCHIP Guinea End-Of-Project Report October 2010–June 2014

MCHIP Guinea End-of-Project Report October 2010–June 2014 Submitted on: September 15, 2014 Submitted to: United States Agency for International Development under Coooperative Agreement # GHS-A-00-08-00002-000 Submitted by: Yolande Hyjazi, Rachel Waxman and Bethany Arnold 1 The Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) is the USAID Bureau for Global Health’s flagship maternal, neonatal and child health (MNCH) program. MCHIP supports programming in maternal, newborn and child health, immunization, family planning, malaria, nutrition, and HIV/AIDS, and strongly encourages opportunities for integration. Cross-cutting technical areas include water, sanitation, hygiene, urban health and health systems strengthening. MCHIP brings together a partnership of organizations with demonstrated success in reducing maternal, newborn and child mortality rates and malnutrition. Each partner will take the lead in developing programs around specific technical areas: Jhpiego, as the Prime, will lead maternal health, family planning/reproductive health, and prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT); JSI—child health, immunization, and pediatric AIDS; Save the Children—newborn health, community interventions for MNCH, and community mobilization; PATH—nutrition and health technology; JHU/IIP—research and evaluation; Broad Branch—health financing; PSI—social marketing; and ICF International—continues support for the Child Survival and Health Grants Program (CSHGP) and the Malaria Communities Program (MCP). This report was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID), under the terms of the Leader with Associates Cooperative Agreement GHS-A-00-08-00002-00. The contents are the responsibility of the Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. -

Manuel Des Codes Et Nomenclatures

M A République de Guinée N U E L D E MINISTERE DU PLAN S INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE C O DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE LA D PROGRAMMATION STATISTIQUE E S Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Statistiques E T (PARCS) N O M COMPENDIUM E N DES STATISTIQUES C L A MANUEL DES CODES ET NOMENCLATURES T U R E S VOLUME II V o l N°ISBN: 9791092480016 ume Imprimé par II Août 2014 Tél: 622 64 59 31 9791092480016 UNION EUROPEENNE TABLE DES MATIERES ADRESSES ET CONTACTS……………………………………………………….…...….2 AVANT PROPOS……………………………………………………………...………....….3 AVERTISSEMENT………………….………………………………………...………....…..4 PRESENTATION DU MANUEL…………………………………………………………….5 OBJECTIF………………………………………………………………….…………………5 DEMARCHE METHODOLOGIQUE ……………….………………………………………5 A- LES CODES GEOGRAPHIQUES ………………………….……….……….……6 B- CODES DES OCCUPATIONS ET DES BRANCHES D’ACTIVITE……..……14 CODES DES PROFESSIONS ET METIERS……………………………………….…...14 Grand groupe 1 : Membres de l’exécutif et du corps législatif, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise ………………………………..……………….……………....……14 Grand groupe 2 : Professions intellectuelle et scientifiques …….……....…15 Grand groupe 3 : Professions intermédiaires………………………...………19 Grand groupe 4 : Employé de type administratif ………………………….…23 Grand groupe 5 : Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché…………………………………………………………… ……….....… 25 Grand groupe 6 : Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’Agriculture et de la Pêche……………………………………………………….… ………...……....26 Grand groupe 7 : Artisans -

Guinea SOL R123.Pdf

k k k kk kkkk k k k k k kk k kk k k k k kkk k k kkk k kk k kk kkk k k k kk k k k k k k k kk k k k k kk k k k kkk k k kk kkk k k k k k k kk k kk kkkkkkk kk kkkk kk kk kkk k kk kk k k k k k k k k k k kk kk kk kk k k kkk k k k k k k k k kkk k k k k k kk kk k k k k k k k ! kk k k k k k k k k k k k k k k k k k kkk kk kk k k k k k k k kk k kk k k k k k k k ! k k k kk k k k kk k k k kkk k kkkk k k k ! k k kkk kk k k kk k kk k kkk k k k k k k kk k kkk k k kkkk k k k k kk kkk kkk k k k k k k k k k k k kkkk k kk kk k k k k k kk kkk k kkkkk kk kkk k k k k k k k k k k k kk kkk k k k k kkk k k k k k kk k k k k k k kkkkk k k k k k k k k k k k k k ! k kk k k k k k k k k k ! k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ! k k k k ! k k k kTiarap Wassadou kParoumba Mandé Bembou Tounboundi kKologo Fataba Sanko kTorolo Kati Tyènfala k k fuc fuc k k Dio-Gare! mnk tnr kSitaninnkoto k ! Kolda k mnk Sirakoro Moribabougou k Tanaf Kamboua pbp k k k k dyo mfv k Tambafinia k k k knf cou Satadougou TintibaBalandougoku Canquelifá pbp bskc k k Kouroukoto Sagabari Sikoroni knf Paunca k pbp mlq k k Galé k Siradobougou k k bcz Fajonquito k k mlq Bafing Makana k k Bamak ko k k Sambaïlo ! k k ! bjt mnk Sanfinian Kokourouni Badala-BorgouMounzoun k k k k bcb fuc Tambacounda yal Benda Ségouma k k cou Faraba kKayes k Sandama Dogoro kcj Ingoré k k mwk k k k ccj k k k k Pitche Akadasso Limakolé Touréla Recorded k k k Nyagassola k Tyèlè mfv bsc Taya MaléaDiré k k mksw Senegal k ! Bendougou kBalandoungou Dialakoro ykal -

Guinea : Reference Map of Kankan Region (As of 02 Janv 2015)

Guinea : Reference Map of Kankan Region (as of 02 Janv 2015) Bankolen Mambifagalena Niagassola Kry Tourelen Berlen Sokoromansa Magadiano Faraboloni Linkekoro KIGNEKOUROU CENTRE Bouyido Malsadou Seourou Konfara 2 Gnembou Tanssa Magnaka KOTE CENTRE Balenda SOUMBARAYA CENTRE Kourelen TALABE CENTRE Dialawassa II Kondoko Djanwely Itipony Dougounta Dora Kourakoda DIBIA CENTRE Djinko Ilimalo Naboun Kanimbakalako Kodougoulen KAKAMA CENTRE Tondo Komagron Kayaga Kignedi Sininko Kadabili Kignero Gnere Sininkoro Badamako Kounsounkoro Yirikelèma Kanikoumbaya SOKORO CENTRE DIATEA CENTRE Dita Salla Tondji1 Koda Kebesabaya Siguirini Sakounou Malea Bembéta Megnèkoma Silabado Diakan Toukönö BOULAN CENTRE Gbèdela MANKADIAN CENTRE Gbörökola Doko Tombani Maragbè Kana Sékela Mansadji Sidao Tonso Banankölö Tomba Doula Amina Amina Kinièba Franwalia Tinko Diatifere Fountou Soumbalakölen Iroda Kounkoun Koda Mainou SARAYA CENTRE Tomboni Sinimbaya KOBEDRA CENTRE MIGNADA CENTRE Bökökö Farani Banora Simbona Bida Tomba Boufe Bandioula FOULATA CENTRE Kintinian Yorola Tougnou Sanouna SEELA CENTRE Bankon MALI Tinkoba Kobada Beretela Sando Noumandiana Kandani Fodela Bèrèko Tabakoro BAMBALA Tabako Madila Moyafara Kourouni Banantamou Siguiri FALAMA BANFARA CENTRE Saint Alexis Dialakoro Nedekoroko Banantou Lansanaya Sakolado Manakoro Farabada Dounin Farabelen Bida Bantambaye Woléwoléya Koda Koda Kogne Tambabougou Gbongoroma Kigne Kokoudouninda Dinguiraye Gbilin Balandougouba KONKOYE CENTRE Waran-Fougou Kiniebakoura DIARRADOU CENTRE Sansani Faradjian Tassiliman Centre Kewoulé -

Citizens' Involvement in Health Governance

CITIZENS’ INVOLVEMENT IN HEALTH GOVERNANCE (CIHG) Endline Data Collection Final Report September 2020 This report was prepared with funds provided by the U.S. Agency for International Development under Cooperative Agreement AID-675-LA-17-00001. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the U.S. Agency for International Development. Contents Executive Summary ...................................................................................... 1 I. Introduction ............................................................................................... 5 Overview ...................................................................................................... 5 Background................................................................................................... 5 II. Methodology ............................................................................................ 6 Approach ...................................................................................................... 6 Data Collection ............................................................................................. 7 Analysis ....................................................................................................... 10 Limitations .................................................................................................. 10 Safety and Security ..................................................................................... 11 III. Findings ................................................................................................ -

Livelihood Zone Descriptions: Guinea

REVISION OF THE LIVELIHOODS ZONE MAP AND DESCRIPTIONS FOR THE REPUBLIC OF GUINEA A REPORT OF THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWROK (FEWS NET) November 2016 This report is based on the original livelihoods zoning report of 2013 and was produced by Julius Holt, Food Economy Group, consultant to FEWS NET GUINEA Livelihood Zone Map and Descriptions November 2016 2013 Table of Contents Acknowledgements ..................................................................................................................................................... 3 Introduction ................................................................................................................................................................. 4 Methodology ................................................................................................................................................................ 4 Changes to the Livelihood Zones Map ...................................................................................................................... 5 The National Context ................................................................................................................................................. 6 Livelihood Zone Descriptions .................................................................................................................................. 10 ZONE GN01 LITTORAL: RICE, FISHING, PALM OIL ................................................................................................................................................. -

Page 1 S.NO Sub-Prefecture Non 00 10 17 18 Alassoya Albadaria

S.No Sub-prefecture 1 Alassoya 2 Albadaria 3 Arfamoussaya 4 Babila 5 Badi 6 Baguinet 7 Balaki 8 Balandougou 9 Balandougouba, Kankan 10 Balandougouba, Siguiri 11 Balato 12 Balaya 13 Balizia 14 Banama 15 Banankoro 16 Banfélé 17 Bangouyah 18 Banguingny 19 Banian 20 Banié 21 Banko 22 Bankon 23 Banora 24 Bantignel 25 Bardou 26 Baro 27 Bate-Nafadji 28 Beindou, Faranah 29 Beindou, Kissidougou 30 Benty 31 Beyla-Centre 32 Bheeta 33 Bignamou 34 Binikala 35 Bintimodiya 36 Bissikrima 37 Bodié 38 Boffa-Centre 39 Bofossou 40 Boké-Centre 41 Bolodou 42 Boola 43 Bossou 44 Boula 45 Bouliwel 46 Bounouma www.downloadexcelfiles.com 47 Bourouwal 48 Bourouwal-Tappé 49 Bowé 50 Cisséla 51 Colia 52 Coyah-Centre 53 Dabiss 54 Dabola-Centre 55 Dalaba-Centre 56 Dalein 57 Damankanyah 58 Damaro 59 Daralabe 60 Daramagnaky 61 Daro 62 Dialakoro, Faranah 63 Dialakoro, Kankan 64 Diara-Guerela 65 Diari 66 Diassodou 67 Diatiféré 68 Diécké 69 Dinguiraye-Centre 70 Dionfo 71 Diountou 72 Ditinn 73 Dixinn 74 Dogomet 75 Doko 76 Donghol-Sigon 77 Dongol-Touma 78 Douako 79 Dougountouny 80 Dounet 81 Douprou 82 Doura 83 Dubréka-Centre 84 Fafaya 85 Falessade 86 Fangamadou 87 Faralako 88 Faranah-Centre 89 Farmoriah 90 Fassankoni 91 Fatako 92 Fello-Koundoua 93 Fermessadou-Pombo www.downloadexcelfiles.com 94 Firawa 95 Forécariah-Centre 96 Fouala 97 Fougou 98 Foulamory 99 Foumbadou 100 Franwalia 101 Fria-Centre 102 Friguiagbé 103 Gadha-Woundou 104 Gagnakali 105 Gama 106 Gaoual-Centre 107 Garambé 108 Gayah 109 Gbakedou 110 Gbangbadou 111 Gbessoba 112 Gbérédou-Baranama 113 Gnaléah 114 Gongore -

GUINEE: Découpage Administratif

GUINEE: Découpage administratif ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Sambailo SENEGAL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Koundara Ctre ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Youkounkoun ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Sareboido ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Termesse ! ! ! Koundara ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Kamabi ! ! ! ! ! ! ! Guinguan ! ! ! ! Balaki ! ! ! ! ! ! ! ! ! Lebekeren ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Touba ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Foulamory ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Niagassola ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Mali ! ! ! ! ! ! Mali Ctre ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Naboun ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! GUINEE BISSAU ! Madina Wora ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gadha Woundou ! ! Hidayatou ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gayah ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Salambande ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Fougou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Telire ! Kounsitel ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Fello Koundoua ! Siguirini ! Dougountouny ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gagnakaly ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Franwalia ! ! Fafaya ! ! ! ! MALI ! ! Linsan Saran Yimbering Donghol Sigon ! Diatifere ! Matakaou ! Banora ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gaoual Ctre ! ! Koumbia ! ! ! ! ! ! ! Koubia Doko ! ! ! ! ! ! ! ! Gaoual ! ! ! ! ! ! ! ! Labe