L'histoire Est Toujours Contemporaine

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Marc Ferro E Os Cinejornais Em Histoire Parallèle Tempo, Vol

Tempo ISSN: 1413-7704 [email protected] Universidade Federal Fluminense Brasil Schvarzman, Sheila Construindo a história na televisão: Marc Ferro e os Cinejornais em Histoire Parallèle Tempo, vol. 20, 2014, pp. 1-22 Universidade Federal Fluminense Niterói, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=167031535025 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative DOI: 10.1590/TEM-1980-542X-2014203622 Revista Tempo | 2014 v20 | Article Constructing history on television: Marc Ferro and newsreels in Histoire Parallèle Sheila Schvarzman[1] Abstract In 1989, when Europe was being transformed after the fall of the Berlin Wall and the expansion of satellite communications, La Sept, a Franco-German TV channel, came into being. Histoire Paralèlle, a TV show hosted by Marc Ferro with newsreels shown in both countries, 50 years before, became the most watched program of the station, comparing the images the ways in which German and French started the war, as it should be seen and experienced by their fellow citizens. The program became a social- ized process of understanding and historical rewriting, besides standing before the conflict between memory and history, a ques- tion that guided the historiography of the 1990s. This article analyzes Histoire Paralèlle, examining the relationship that it estab- lished with the historiography and filmic production of the historian. Therefore, its theoretical assumptions are re-discussed and historicized in the context of Ferro’s works and through the analysis of three of his programs. -

La France Et L'europe Classique

La France et l'Europe classique Autor(en): Piuz, Anne-Marie Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera Band (Jahr): 18 (1968) Heft 2 PDF erstellt am: 25.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-80606 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch «Irren wir nicht», so schließt Kaegi S. 104 einen Abschnitt, «so hängt die Breite des Einflusses von Jacob Burckhardts Wort und die Kraft seiner Wirkung auf die gebildete Basler Bevölkerung wesentlich von der Tatsache ab, daß er nicht nur im Hörsaal der philosophischen Fakultät eine kleine Auswahl von Studenten, sondern im Schulzimmer des Pädagogiums fast alle künftigen Gebildeten der Stadt in regelmäßigen zweijährigen Kursen von drei und vier Wochenstunden unterrichtet hat. -

Resena.Pdf (85.46Kb)

Reseña. Cortés Riera. La escuela de los Anales 80 AÑOS DE LA ESCUELA DE LOS ANALES Luis Eduardo Cortés Riera. [email protected] El 15 de enero de 1929 nació la Revista de la que iba a ser la afamada Escuela de los Anales, un tercer hito historiográfico como el positivismo y el marxismo. Esta publicación fue dirigida por dos grandes historiadores franceses, Marc Bloch y Lucien Febvre, quienes eran ya unos reconocidos historiadores al haber publicado Los reyes taumaturgos, el primero y Martín Lutero. Un destino, el segundo. Esta Escuela se ha especializado en el estudio de las estructuras mentales y se le reconoce como el inicio de la llamada historia de las mentalidades colectivas. La ciudad Estrasburgo, en límites con Alemania, vio nacer la Escuela de los Anales, cuando el Estado francés creyó oportuno enviar allí lo mejor de su intelectualidad como contrapeso a la cultura germánica. En el primitivo directorio de la Revista de Anales figuran el sociólogo de la memoria Maurice Halbwachs, los historiadores Henry Hauser y el medievalista belga Henry Perenne, entre otros. Estos hombres se propusieron hacer una historia distinta a la de Leopold Von Ranke, es decir una historia no sólo política y afincada en los grandes hombres, batallas y tratados internacionales, sino una historia de todos los grupos humanos. En este sentido es una clara superación del historicismo alemán y del positivismo. Con Anales se produce una profunda imbricación de la historia con otras ciencias sociales: la geografía de Vidal de la Blanche, la sociología durkheniana, la antropología de Mauss y Levi Bruhl, la lingüística de Saussure, y eventualmente el psicoanálisis freudiano. -

Page 429 H-France Review Vol. 4 (December 2004), No. 123 Patrick

H-France Review Volume 4 (2004) Page 429 H-France Review Vol. 4 (December 2004), No. 123 Patrick H. Hutton, Philippe Ariès and the Politics of French Cultural History. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press, 2004. xxv + 244 pp. Notes, index, bibliography, and 20 illustrations. $80.00 US (cl). ISBN 1-55849-435-9; $24.95 US (pb). ISBN 1-55849-463-4. Review by Paul Mazgaj, University of North Carolina at Greensboro. It is only one of the many paradoxes surrounding the career of Philippe Ariès that he managed to find a niche in the French historical establishment only a few years before his death in 1984. Though a pioneer in the history of mentalités, for most of his life Ariès remained a self-styled "Sunday historian," continuing his day job for an institute involved in the trade of tropical fruit.[1] No less paradoxical is the fact that, while Ariès established a historical reputation as an innovator, he remained a life-long traditionalist, a disposition reflected in his personal life and habits, in his political choices, and, most profoundly, in his cultural preferences. Which leads to a last set of paradoxes. One might assume, given Ariès's traditionalism, that no cultural model could have been more distressing to him than America's, with its focus on the present rather than the past, its preference for the claims of the individual over those of the community, and its unabashed commercialism. Yet, Aris's first important professional recognition came not from France but from America, where Centuries of Childhood, the book that made his reputation, had its initial success.[2] And finally, in a related irony, twenty years after his death, it is an American historian, Patrick Hutton, who has produced the first major assessment of Ariès's life and work--an assessment, moreover, which convincingly argues for his importance not only as a historian but as a presence on the French intellectual scene in the closing decades of the twentieth century. -

Doctor Honoris Causa

- - UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI ROGER CHARTIER Collège de France Doctor Honoris Causa - QBFFS Qvod Bene Felix Favstvmque Sit os illvstris Praeses senatvs et insignis Senatvs universitatis stvdiorvm bvcvrestiensis, praesentivm tenore maximo consensv, constitvimvs hodie svae celsitvdini Domino dignitatemoger hartier RDoctoris Honoris Cavsa Universitatis stvdiorvm bvcvrestiensisC conferri. PRO EIVS REI MEMORIA HOC DIPLOMA REDIGENDVM ET MANDANDVM IVSSIMVS. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI praeses senatvs, Rector, ROGER CHARTIER Marian Preda Mircea Dvmitrv Collège de France Professor Ordinarius Professor Ordinarius - Doctor Honoris Causa Datum Bucurestiis, Pridie Idus Novembres, bis millesimo undevicesimo anno post Christum natum La reconnaissance de mon travail par l’Université de Bucarest a pour moi une signification toute particulière. Nous savons tous les liens anciens, solides et affectueux établis depuis longtemps entre la Roumanie et la France. Ils ont eu pour moi plusieurs visages. Tout d’abord, celui d’un historien qui a construit, malgré les vicissitudes de temps souvent douloureux, une œuvre majeure : Alexandru Duţu. J’aurais aimé qu’il puisse partager avec moi et avec vous ce moment. Il fut un pionnier dans le dialogue noué entre la tradition historiographique qui est la mienne, celle des Annales, et l’histoire intellectuelle et culturelle pratiquée dans le Sud-Est européen. J’ai croisé plusieurs fois (à Paris, à Wolfenbüttel, à Bucarest) les chemins suivis par ce magnifique historien des idées, des littératures et des cultures, qui -

O CINEMA COMO FONTE HISTÓRICA NA OBRA DE MARC FERRO Cinema As a Historial Source in the Works Marc Ferro

MORETTIN , E. V. O cinema como fonte histórica na obra... 11 O CINEMA COMO FONTE HISTÓRICA NA OBRA DE MARC FERRO Cinema as a historial source in the Works Marc Ferro Eduardo Victorio Morettin* RESUMO Este artigo analisa o lugar que o cinema ocupa como fonte histórica na obra de Marc Ferro. Além de examinar a relação entre história e o cinema em seus textos, ele também sistematiza as noções que comandam a reflexão de ferro sobre o tema. Por último, ressalta a maneira pela qual se efetiva esta relação por meio do estudo de alguns casos concretos, como os filmes feitos durante o período da República de Weimar. Palavras-chave: cinema, história, Marc Ferro. ABSTRACT This article analyzes the insertion of the cinema as a historical source in Marc Ferro’s work. Besides examining the relationship between history and cinema in his texts, it also presents some key elements that drive his reflection about the theme. Finally, this article highlights the way this relationship is put into practice, using concrete examples such as some of the films produced during Weimar’s Republic period. Key-words: film, history, Marc Ferro. Vários foram os pesquisadores que se preocuparam com a relação entre cinema e história. Não temos a intenção de apresentar a maneira pela qual esta questão foi pensada ao longo do tempo. Podemos, no entanto, afirmar que ela é tão antiga como o próprio cinema, como vemos em um documento de 1898, publicado na revista Cultures.1 No caso brasileiro, * Professor da Escola de Comunicação Artes - ECA da USP 1 LE CINÉMA et l’histoire: un document de 1898. -

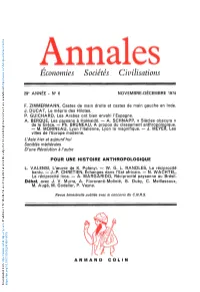

Economies Sociétés Civilisations

Annales Economies Sociétés Civilisations https://www.cambridge.org/core/terms 29e ANNÉE - N" 6 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1974 F. ZIMMERMANN, Castes de main droite et castes de main gauche en Inde. J. DUCAT, Le mépris des Hilotes. P. GUICHARD, Les Arabes ont bien envahi l'Espagne. A. BERQUE, Les paysans à Hokkaidô. — A. SCHNAPP, « Siècles obscurs » de la Grèce. — Ph. BRUNEAU, A propos du classement anthropologique. — M. MORINEAU, Lyon l'italienne, Lyon la magnifique. — J. MEYER, Les villes de l'Europe moderne. L'Asie hier et aujourd'hui Sociétés médiévales D'une Révolution à l'autre , subject to the Cambridge Core terms of use, available at POUR UNE HISTOIRE ANTHROPOLOGIQUE L VALENSI, L'œuvre de K. Polanyi. — W. G. L RANDLES, La réciprocité bantu. — J.-P. CHRÉTIEN, Échanges dans l'Est africain. - N. WACHTEL, La réciprocité inca. — A. MARGARIDO, Réciprocité paysanne au Brésil. 29 Sep 2021 at 22:22:06 Débat, avec J. V. Murra, A. Fioravanti-Molinié, G. Duby, C. Meillassoux, M. Auge, M. Godelier, P. Veyne. , on Revue bimestrielle publiée avec le concours du C.N.R.S. 170.106.202.58 . IP address: https://www.cambridge.org/core ARMAND COLIN https://doi.org/10.1017/S0395264900149078 Downloaded from . Annales Économies Sociétés Civilisations 29- ANNÉE - H' 6 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1974 SOMMAIRE https://www.cambridge.org/core/terms POUR UNE HISTOIRE ANTHROPOLOGIQUE: LA NOTION DE RÉCIPROCITÉ Introduction 1309 Lucette VALENSI, Anthropologie économique et Histoire 1311 W. G. L. RANDLES, La réciprocité en Afrique bantu 1320 Jean-Pierre CHRÉTIEN, Échanges et hiérarchies dans les royaumes des Grands Lacs de l'Est africain 1327 Alfredo MARGARIDO, La réciprocité dans un mouvement paysan du Sud du Brésil 1338 Nathan WACHTEL, La réciprocité et l'État inca : de Karl Polanyi à John V. -

An American in the Russian Fighting

Surgeon Grow: An American in the Russian Fighting Laurie S. Stoff The remembrances of Dr. Malcom Grow, an American surgeon who served with the Russian Imperial Army for several years during World War I, serve as a valuable addition to our understanding of the war experiences on the Eastern Front. The war in the East is signifcantly underrepresented in publications on the Great War than that of the Western Front. While one may peruse shelf after shelf of memoirs, journalists’ accounts, and scholarly assessments concerning the participation of Western nations in the First World War, the same cannot be said about Russia’s Great War. Loath to celebrate an imperialist war, in fact, for many, merely perceived as prelude to revolution, the Soviet ofcials failed to engage in extensive ofcial commemoration of the war akin to that of the British and French; Soviet historians similarly shied away from extensive analysis of the confict. Western scholars, as a result of language barriers and general lack of attention to Eastern Europe, tended to focus their histories on Western actors. Russia’s participation in the First World War was thus often overlooked, and ultimately overshadowed by the Revolution, and then, by the devasting impact of the Second World War.1 Nonetheless, the war in Russia deserves considerable attention (and in recent years, has begun to obtain it)2, not only as a result of the fact that it was a primary area of confict, but also because Russia’s Great War was substantively diferent in numerous ways. Perhaps most importantly, the war was far from the stagnant trench warfare along a relatively stable front that characterized the combat in places like France. -

Les Cahiers Du Centre De Recherches Historiques, 6 | 1990 Thèses Soutenues En 1989 Et 1990 2

Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques Archives 6 | 1990 Varia Thèses soutenues en 1989 et 1990 Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2876 DOI : 10.4000/ccrh.2876 ISSN : 1760-7906 Éditeur Centre de recherches historiques - EHESS Édition imprimée Date de publication : 15 octobre 1990 ISSN : 0990-9141 Référence électronique « Thèses soutenues en 1989 et 1990 », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 6 | 1990, mis en ligne le 20 mars 2009, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/ ccrh/2876 ; DOI : 10.4000/ccrh.2876 Ce document a été généré automatiquement le 1 mai 2019. Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Thèses soutenues en 1989 et 1990 1 Thèses soutenues en 1989 et 1990 1 Jean-Philippe ANTOINE, Ars memoriae : image, espace, figure en Italie (1250-1450). (Directeur : Alberto TENENTI) 2 Jerôme BASCHET, Les justices de l'Au-delà. Les représentations de l'Enfer en France et en Italie (XIIe-XVe siècles). (Directeur : Jacques LE GOFF) 3 Robert BELOT, Lucien Rebatet ou les chemins d'un fasciste. Essai de bibliographie politique. (Directeur : Jacques JULLIARD) 4 Odile BLANC, Les usages du paraître. Le dispositif vestimentaire et les représentations du corps vêtu en France du Nord, du milieu du XIVe siècle au milieu du XVe siècle. (Directeur : Jean-Claude SCHMITT) 5 Philippe BUC, Potestas : prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible (Paris et France du Nord, 1100-1330). (Directeur : Jean-Claude SCHMITT) 6 Simona CERUTTI, Naissance d'un langage corporatif. Identité citadine et métiers (Turin, XVIIe-XVIIIe siècles). -

Michel Foucault and the Rhythms of Time - Part 1

Michel Foucault and the Rhythms of Time - Part 1 http://www.rhuthmos.eu/spip.php?article2696 Michel Foucault and the Rhythms of Time - Part 1 - Recherches - Le rythme dans les sciences et les arts contemporains - Philosophie - Nouvel article - Publication date: Wednesday 3 February 2021 Copyright © Rhuthmos - All rights reserved Copyright © Rhuthmos Page 1/6 Michel Foucault and the Rhythms of Time - Part 1 Sommaire • The Problem of the Radical Historicity of Human Beings • The Stratified Time of History According to Les Annales Previous chapter In the previous chapter, we saw that Michel Foucault never explicitly thematized the concept of rhythm nor envisaged its possible use in his own approach to society, power and knowledge. Moreover, by ignoring Benveniste and his rhuthmic theory of language activity, he deprived himself of theoretical means which could have been used to solve some of the complex rhythmanalytical problems with which he was confronted in his theory of knowledge. Our description would not be complete, however, if we bypassed the significant contribution he made on another issue which also highly matters to rhythmology. As a matter of fact, while avoiding language as speech activity, he never stopped reflecting on the question of time which was one of the few themes that accompanied him throughout his career. A careful examination of his contribution will show that, at least on this subject, he resolutely confronted questions which were to become central in the rhythmological turn which began to form in the mid-1970s. Against abstract conceptions equating time with a regular, linear and progressive development, as much as against those who saw time as an erratic, interrupted and dispersive course, he suggested to conceive of time, and of the passing of time, according to the specific rhythms of the observed phenomena. -

Vitorino Magalhães Godinho and the Annales School: History As a Way of Thinking

Vitorino Magalhães Godinho and the Annales School: history as a way of thinking José Luís Cardoso1 1. Introduction Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011) was one of the leading Portuguese historians of the 20th century. His books and essays, his devotion to the teaching profession and his civic activities, the influence that he left on many of his disciples and followers – both in Portugal and in Brazil – are lasting marks of a life that was dedicated to thinking and writing about Portugal, the Portuguese, their history and their coming into being as a nation. Students of his work have available to them the vast legacy of his writings, which cover a wide and diversified range of subjects: from the theory and methodology of history and the social sciences to the history of the Portuguese expansion and the discoveries; from the dissemination and analysis of sources to his essays speculating on the problems faced by Portugal as an Atlantic, Iberian and European country. Among the many tributes that have already been paid to his work, special mention should be made of the book Estudos e Ensaios (1988), published on the occasion of his retirement from the New University of Lisbon, which is a collection of papers written by some of the most prominent disciples and admirers of the historian’s profession that Vitorino Magalhães Godinho had served for so long. More recently, there was also the special issue of the journal Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian (2005), which was a collection of the papers presented at a conference held in his honor. -

Les Cahiers Du Centre De Recherches Historiques, 18-19

Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques Archives 18-19 | 1997 Inventaire des archives de Robert Mandrou Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2544 DOI : 10.4000/ccrh.2544 ISSN : 1760-7906 Éditeur Centre de recherches historiques - EHESS Édition imprimée Date de publication : 10 octobre 1997 ISSN : 0990-9141 Référence électronique Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 18-19 | 1997, « Inventaire des archives de Robert Mandrou » [En ligne], mis en ligne le 19 février 2009, consulté le 25 janvier 2021. URL : http:// journals.openedition.org/ccrh/2544 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.2544 Ce document a été généré automatiquement le 25 janvier 2021. Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. 1 SOMMAIRE Avertissement Nicole Fouché Avant-propos. L'âge de raison Lucette Valensi Introduction. Les archives de Robert Mandrou. « Une totalité vivante par la multiplicité ordonnée des plans et des abords » Brigitte Mazon Inventaire sommaire Brigitte Mazon et Marie-Annick Morisson Annexes Marie-Annick Morisson Bibliographie Marie-Annick Morisson Témoignages Le 27 juin 1995 Christiane Mandrou Un inspirateur Philippe Joutard Il y a tout juste trente ans… Henriette Asséo Une expérience intellectuelle Arlette Farge À Nanterre-paris X Jean Lecuir Propositions et analyses La sorcellerie ou les vertus de la discorde en histoire. Réception et influence de Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle Sophie Houdard Jurisprudence et sorciers Jean-François Chassaing Préface à la traduction allemande