Mémoire La Disparition De Nicolas Bouvier

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

12 Swiss Books Recommended for Translation 3

2012 | no. 01 12 swiss Books Recommended foR tRanslation www.12swissbooks.ch 3 12 SWISS BOOKS 5 les ceRcles mémoRiaux / MeMOrIal CIrCleS david collin 7 Wald aus Glas / FOreSt OF GlaSS Hansjörg schertenleib 9 das kalB voR deR GottHaRdpost / The CalF In the path OF the GOtthard MaIl COaCh peter von matt 11 OgroRoG / OGrOrOG alexandre friederich 13 deR Goalie Bin iG / DeR keepeR Bin icH / the GOalIe IS Me pedro lenz 15 a ußeR sicH / BeSIde OurSelveS ursula fricker 17 Rosie GOldSMIth IntervIeWS BOyd tOnKIn 18 COluMnS: urS WIdMer and teSS leWIS 21 die undankBaRe fRemde / the unGrateFul StranGer irena Brežná 23 GoldfiscHGedäcHtnis / GOldFISh MeMOry monique schwitter 25 Sessualità / SexualIty pierre lepori 27 deR mann mit den zwei auGen / the Man WIth tWO eyeS matthias zschokke impRessum 29 la lenteuR de l’auBe / The SlOWneSS OF daWn puBlisHeR pro Helvetia, swiss arts council editoRial TEAM pro Helvetia, literature anne Brécart and society division with Rosie Goldsmith and martin zingg 31 Les couleuRs de l‘HiRondelle / GRapHic desiGn velvet.ch pHotos velvet.ch, p.1 416cyclestyle, p.2 DTP the SWallOW‘S COlOurS PrintinG druckerei odermatt aG marius daniel popescu Print Run 3000 © pro Helvetia, swiss arts council. all rights reserved. Reproduction only by permission 33 8 MOre unMISSaBle SWISS BOOKS of the publisher. all rights to the original texts © the publishers. 34 InFO & neWS 3 edItOrIal 12 Swiss Books: our selection of twelve noteworthy works of contempo rary literature from Switzerland. With this magazine, the Swiss arts Council pro helvetia is launching an annual showcase of literary works which we believe are particularly suited for translation. -

USAGES DE NICOLAS BOUVIER Bibliographie Sélective

– Bibliothèque nationale de France direction des collections Octobre 2013 département Littérature et art USAGES DE NICOLAS BOUVIER Bibliographie sélective "C'est le propre des longs voyages que d'en ramener tout autre chose que ce qu'on y allait chercher". L'Usage du Monde, 1963 L'Usage du monde, publié en 1963, est le récit du voyage que firent Nicolas Bouvier et Thierry Vernet de la Yougoslavie à l'Afghanistan en 1953 - 1954. Dans le but de "fuir l'éducation huguenote" de leur Suisse natale, les deux jeunes gens partent à l'aventure non pour faire du tourisme mais pour vivre en nomades, découvrir, "s'attacher et s'arracher", restant des mois dans ces pays, partageant le quotidien des gens. Récit de voyage enrichi d'apports sur l'Histoire et la mythologie des pays traversés, l'Usage du monde est peu remarqué à sa publication il y a 50 ans. Une nouvelle édition datant 1985 en fait un livre culte et fait découvrir au grand public toute la richesse littéraire de l'œuvre de Nicolas Bouvier, principalement axée sur la découverte et le voyage. Le colloque des 10 et 11 octobre 2013 est organisé par le Département du patrimoine et des collections du musée du quai Branly, la Bibliothèque nationale de France et les éditions Zoé-Suisse, sous le patronage de l'Université Paris Diderot et du programme "Pouvoirs des arts" (CNRS/Université Paris-Sorbonne). Il étudie les récits, les poèmes, la correspondance mais aussi le travail de photographe de Nicolas Bouvier. Il propose une réflexion collective sur les philosophies du voyage que met en pratique cet écrivain, sur la place privilégiée donnée à l’Extrême-Orient, notamment au Japon. -

Fribourg Vu Par Les Écrivains

Michel Dousse Claudio Fedrigo Fribourg vu par les écrivains Extraits de l’anthologie et de l’exposition de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 2015 Fribourg vu par les écrivains : exposition et anthologie Quels sont les livres qui, à travers les siècles, ont décrit la ville et le canton de Fribourg ? Quels écrivains ont parlé de Fribourg ? Quels voyageurs ont passé par Fribourg ? Nous ont-ils laissé un récit de leur découverte ? Et les Fribourgeois, ont-ils évoqué leur pays ? Quelle image du pays fribourgeois s’en dégage-t-il ? Jusqu’au XVIIIe siècle, les voyageurs passent plutôt par Morat, pour découvrir l’ossuaire des Bourguignons, vestige de la fameuse bataille de Morat (1476). A la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles, ils parcourent volontiers la Veveyse et la Gruyère pour admirer les paysages pastoraux situés au- dessus de Clarens et de Vevey, rendus célèbres par La Nouvelle Héloïse de Rousseau (1761). Au XIXe siècle, outre l’ermitage de la Madeleine, ce sont l’orgue d’Aloys Mooser (1834) et les ponts suspendus de Joseph Chaley (1834, 1840) qui attirent les voyageurs romantiques dans la capitale. Au XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale et l’exil transforment Fribourg en un foyer culturel, où séjournent et passent bon nombre d’écrivains. A travers ces trois siècles, nombreux sont les auteurs qui ont décrit le canton de Fribourg, dans les genres littéraires les plus variés. On trouvera dans la nouvelle édition illustrée de cette anthologie une centaine d’extraits de leurs œuvres, accompagnés de portraits, ainsi qu’une introduction et une bibliographie. -

Nicolas Bouvier Ou La Réinvention Du Voyage En Orient Au Xxe Siècle

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL-ENS-LYON Nicolas Bouvier ou la r´einvention du voyage en Orient au XXe si`ecle Sarga Moussa To cite this version: Sarga Moussa. Nicolas Bouvier ou la r´einvention du voyage en Orient au XXe si`ecle.Mehmet Emin Ozcan.¨ Le Voyage et l'Orient, Jul 2003, Ankara, Turquie. Ankara Universitesi¨ Basimevi, p. 164-176, 2004. <halshs-00257255> HAL Id: halshs-00257255 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00257255 Submitted on 18 Feb 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. 1 Nicolas Bouvier ou la réinvention du voyage en Orient au XXe siècle Nicolas Bouvier, mort à Genève, sa ville natale, en 1998, fit entre 1953 et 1956 un immense périple à travers l’Asie. Parti dans une petite Fiat avec son ami le peintre Thierry Vernet, il traversa la Serbie, la Macédoine, la Turquie, l’Iran, pour aboutir– provisoirement– en Afghanistan. C’est l’itinéraire raconté dans L’Usage du monde, son premier ouvrage, paru en 1963, et considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature de voyage du XXe siècle. -

Article Reference

Article Nicolas Bouvier "romancier": de l'épreuve du monde à l'invention de soi DUPUIS, Sylviane Reference DUPUIS, Sylviane. Nicolas Bouvier "romancier": de l'épreuve du monde à l'invention de soi. Ginevra - Napoli : quaderno di letteratura, Lingua e cultura, 2010, no. 1, p. 67-71 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:14390 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 Nicolas Bouvier « romancier » : de l’épreuve du monde à l’invention de soi SYLVIANE DUPUIS « Il faut bien [donner] une forme à son malheur. […] Par moments c’est à se demander si ce n’est pas expressément pour cela que nous sommes tous ici. » N. Bouvier, Le Poisson-Scorpion « Il est clair que la vérité que je cherche [est] en moi. […] Grave incertitude, […] quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien… » M. Proust, Du côté de chez Swann Dans ses suggestives Réflexions sur la littérature, Thibaudet1 remarque en passant que les moralistes français du XVIème et du XVIIème, et tout particulièrement Montaigne, s’ils étaient nés quelques siècles plus tard, « eussent été probablement des romanciers ». Il distingue ensuite deux types de romans : le « roman de reproduction » (qui n’« invente » pas, et dont Montaigne « eût été »), et le « roman de production, ou de création », où l’imagination est première (celui d’un Balzac ou d’un Stendhal). Je propose d’appliquer la remarque (en la transposant) à Nicolas Bouvier – dont on sait que les Essais de Montaigne -

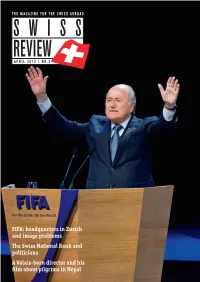

FIFA: Headquarters in Zurich and Image Problems the Swiss

THE MAGAZINE FOR THE SWISS ABROAD APRIL 2012 / NO.2 FIFA: headquarters in Zurich Immerand image mehr Arme problems in der reichen Schweiz The Swiss National Bank and politiciansEin lebendiges Museum füR Gross und Klein A Valais-born director and his Gemeinsame Visapolitik dankfilm Schengen about pilgrims in Nepal ORGANISATION OF THE SWISS ABROAD “The SwissCommunity platform networks Swiss people worldwide via the web.” Ursula Deplazes Researcher from Graubünden, living in Rome “Networking plays an important role among the Swiss abroad – both personally and profes- sionally.” Daniel Keller Manager from Zurich, living in Hanoi “The local experience Urs Steiner of Swiss people can Teacher from Berne, head be very valuable to an of the Swiss School in Peru international consultant like me.” “Get to know other Swiss people abroad, exchange useful addresses, find out about Switzerland … I can do all these things on SwissCommunity.” Network with other Swiss abroad Keep up to date on relevant news and events Find an apartment – or the best fondue in town Discover Switzerland Sign up for free membership www.swisscommunity.org SwissCommunity partners EDITORIAL cOnTEnTs 3 The Minister of Foreign Affairs and the Swiss abroad ederal councillor didier burkhalter gave one of his first interviews since 5 his move to the Department of Foreign Affairs at the start of the yeaR to “Swiss Re- Mailbag Fview”. By doing so, the new Minister of Foreign Affairs gave a clear indication that 5 the Swiss abroad, whose numbers are growing all the time, are important to him. Federal Books: A close look at development aid Councillor Burkhaltertold us in the interview that he really lovesdiscovering new 7 countries and has a “good feel for differences”. -

“Les Morceaux Épars D'une Mosaïque Détruite”. Language, Literature And

Pour citer cet article : Charles FORSDICK, «Les morceaux épars d’une mosaïque détruite», Viatica [En ligne], n°HS1, mis à jour le : 20/11/2020, URL : https://revues-msh.uca.fr:443/viatica/index.php?id=772. Les articles de la revueViatica sont protégés par les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle. Conditions d’utilisation : respect du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle. Licence CC BY : attribution. L’Université Clermont Auvergne est l’éditeur de la revue en ligneViatica. Viatica HS n°1 “Les morceaux épars d’une mosaïque détruite” Language, Literature and the Poetics of Travel « Les morceaux épars d’une mosaïque détruite » : langage, littérature et poétique du voyage Charles FORSDICK Université de Liverpool Mots-clés : Bouvier (Nicolas), poétique du voyage, multilinguisme, fragmentation, mosaïque Keywords: Bouvier (Nicolas), travel poetic, multilinguism, fragmentation, mosaïc …je me bricole de petits morceaux de savoir comme on ramasserait les morceaux épars d’une mosaïque détruite, partout où je veux, sans esprit de système. […] La seule chose qui me fasse accepter l’idée de vieillir, c’est de compléter cette mosaïque encore lacunaire.1 When asked by Irène Lichtenstein-Fall whether he accepted the label “écrivain- voyageur”, Nicolas Bouvier replied with a certain ambivalence, commenting how he appreciated the way the designation had allowed him to become associated with a wider network and a new generation of travel writers, especially through the “Étonnants voyageurs” festival in Saint-Malo.2 The elliptical and characteristically modest response disguises the impact on the author’s literary recognition of his affiliation to the Pour une littérature voyageuse movement. -

The Way of the World by Nicolas Bouvier, New York Review Books Classics, 2009

Butler University Digital Commons @ Butler University LAS Faculty Book Reviews College of Liberal Arts & Sciences 9-1-2010 The Way of the World by Nicolas Bouvier, New York Review Books Classics, 2009 Tiberiu Popa Butler University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.butler.edu/las_bookreviews Recommended Citation Popa, Tiberiu, "The Way of the World by Nicolas Bouvier, New York Review Books Classics, 2009" (2010). LAS Faculty Book Reviews. 56. https://digitalcommons.butler.edu/las_bookreviews/56 This Book Review is brought to you for free and open access by the College of Liberal Arts & Sciences at Digital Commons @ Butler University. It has been accepted for inclusion in LAS Faculty Book Reviews by an authorized administrator of Digital Commons @ Butler University. For more information, please contact [email protected]. Because Ideas Matter... The faculty and staff of Butler University's College of Liberal Arts and Sciences presents Recommended Readings The Way of the World by Nicola Bouvier (translated by Robyn Marsack), New York Book Reviews Classics, 2009 Reviewed by Tiberiu Popa In the summer of 1953, while still a student at the University of Geneva, Nicolas Bouvier embarks on a long and often perilous journey together with his friend, Thierry Vernet, who would later provide the illustrations for this book. In about a year and a half the two young men, driving an unimposing and fairly unreliable Fiat Topolino, explored postwar Yugoslavia, northern Greece (fleetingly), northern and western Turkey, before venturing around Iran, and into Pakistan and Afghanistan (about as dangerous back then as it is now). -

A Film by Gael Metroz

A FILM BY GAEL METROZ © TIPI’MAGES PRODUCTIONS 2008 – www.nomadsland-lefilm.com TECHNICAL INFORMATIONS Title : Nomad’s Land – in the footsteps of Nicolas Bouvier Shooting locations : Turkey, Iran, Pakistan, Afghanistan, China, India, Sri Lanka, Switzerland Director : Gaël Métroz Editor : Jeanetta Ionesco Music : Julien Pouget Camera : Gaël Métroz Séverine Barde (shoot in Cologny - Switzerland) Sound : Gaël Métroz Carlos Ibanez (shoot in Cologny - Switzerland) Colour grading : Ulrich Fischer Colour grading 35 mm: Patrick Lindenmaier Mixing : Denis Séchaud Production : Francine Lusser et Gérard Monier Tipi’mages Productions sàrl, Geneva - Switzerland with La Télévision Suisse Romande, Geneva Switzerland (Swiss National Television) and the support of The Canton of Valais The Districts of Liddes, Orsières and Cologny Fonds Regio Films The SSR SRG idée suisse The canton and Republic of Geneva The City of Geneva La Loterie Romande (The Swiss French Lottery) Regio Distrib Swiss Federal Office of Culture Swiss distribution : Agora Films – Carouge - Switzerland Duration : 90 min. - colour Ratio : 1:1.85 / 35mm Camera: CANON XM2 Subtitles: german / english Production year : 2008 Production country : Switzerland Distribution CH Press Production Agora Films Diana Bolzonello-Garnier Tipi’mages Productions Laurent Dutoit 4 rue de Genève Francine Lusser et Gérard Monier 8, rue des Moraines case postale 406 15, rue Maunoir 1227 Carouge 1225 Chêne-Bourg 1207 Genève tél +41 22 823 03 03 tél +41 22 342 05 09 tél +41 22 735 41 18 fax +41 22 823 03 04 fax +41 22 342 05 19 fax +41 22 735 44 49 [email protected] mobile +41 79 203 80 17 [email protected] www.agorafilms.net [email protected] www.tipimages.ch SHORT SYNOPSIS One thinks that one is going to make a journey, yet soon it is the journey that makes or unmakes you. -

Copyright by Pio Schurti 2005 the Dissertation Committee for Pio Schurti Certifies That This Is the Approved Version of the Following Dissertation

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UT Digital Repository Copyright by Pio Schurti 2005 The Dissertation Committee for Pio Schurti Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Reception and Function of American Culture in Switzerland after World War II Committee: Jeffrey Meikle, Supervisor William Stott Peter Hess Steven Hoelscher Julia Mickenberg Reception and Function of American Culture in Switzerland after World War II by Pio Schurti, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May, 2005 Dedication To my wife and children Reception and Function of American Culture in Switzerland after World War II Publication No._____________ Pio Schurti, Ph.D. The University of Texas at Austin, 2005 Supervisor: Jeffrey L. Meikle This dissertation examines the reception and function of US culture in Switzerland after World War II. The study surveys the developments in Swiss material culture, literature and lifestyles against the background of the ongoing debate over the post-war Americanization of Europe. As the rest of Europe, Switzerland imported many American products in the decades after the war: consumer goods, films, technology and also elements of language. American occupation accelerated the cultural transfer from the United States to Germany. Today, many Swiss think that they are just as Americanized as the Germans. This dissertation is an attempt to uncover how this perceived Americanization happened in a European country whose contact with the United States was quite different from the one its neighbors experienced. -

![Sarga MOUSSA, «Introduction», Viatica [En Ligne], N°HS1, Mis À Jour Le : 07/11/2019, URL](https://docslib.b-cdn.net/cover/1235/sarga-moussa-%C2%ABintroduction%C2%BB-viatica-en-ligne-n%C2%B0hs1-mis-%C3%A0-jour-le-07-11-2019-url-8301235.webp)

Sarga MOUSSA, «Introduction», Viatica [En Ligne], N°HS1, Mis À Jour Le : 07/11/2019, URL

Pour citer cet article : Sarga MOUSSA, «Introduction», Viatica [En ligne], n°HS1, mis à jour le : 07/11/2019, URL : https://revues-msh.uca.fr:443/viatica/index.php?id=770. Les articles de la revueViatica sont protégés par les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle. Conditions d’utilisation : respect du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle. Licence CC BY : attribution. L’Université Clermont Auvergne est l’éditeur de la revue en ligneViatica. Viatica HS n°1 Introduction Introduction Sarga MOUSSA THALIM, CNRS-Université Sorbonne Nouvelle-ENS À la mémoire d’Adrien Pasquali Nous avions brièvement rencontré Nicolas Bouvier à Genève, en 1992, à l’occasion de la parution de Routes et déroutes1. Peu après, Bouvier avait été invité à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour prononcer l’une des deux conférences d’ouverture d’un colloque intitulé « Literature, voyage and quest » (10 au 12 juillet 1992). Il nous avait envoyé à son retour une photocopie de ce programme et y avait joint une carte de visite, que nous avons choisi de reproduire comme visuel pour ce numéro de Viatica2. Sur cette carte figure un petit personnage, que Bouvier commente lui-même au début d’un entretien avec Catherine Charbon à la Télévision Suisse Romande, dans l’émission « La voix au chapitre3 ». Il explique l’avoir trouvé dans une édition de la Physique d’Aristote datant du XVIe siècle ; la hampe reposant sur la paume de la main devait symboliser l’équilibre, mais Bouvier précise qu’un ami graveur avait eu l’idée de la prolonger jusqu’au haut de la page ; ainsi se trouvaient mises en évidence, dans un détournement du sens premier, la « fragilité » et l’« impermanence » qui, selon Bouvier, caractérisent ses propres « entreprises » – ce dernier terme renvoyant sans doute, dans son esprit, aussi bien aux voyages effectués qu’aux récits qui en sont issus. -

Newsletter of the Embassy of Switzerland in Iran

NEWSLETTER OF THE EMBASSY OF SWITZERLAND IN IRAN © FDFA Dear members of the Swiss community in Iran, Dear friends of Switzerland, It is a pleasure for me to address you via this newsletter, the first such bulletin of the Swiss Embassy. Its purpose is to inform the Swiss community in Iran as well as friends of Switzerland about recent developments in the relations between Switzerland and Iran, and to provide you with a picture of some of the Embassy’s activities. Since we are celebrating 100 years of diplomatic presence in Iran, it is also a welcome opportunity to provide an overview over some of the features and persons who have characterized the relations between the two countries. As we start the second centenary, we are celebrating with a wide range of activities: music, films, literature, exhibitions, arts… Don’t forget to follow us on Instagram and on Twitter if you wish to stay up-to-date! I would be delighted to see you on one of these occasions. Markus Leitner Ambassador 100 YEARS IS JUST A START… The early Swiss presence in Persia was Swiss trade consisted mainly in economic. In particular, watchmakers exporting textiles, watches, but also and textile merchants discovered musical boxes and enamel to Persia. A Safavid Iran during the 17th and 18th treaty of Friendship and Trade – centuries. The trade relations expanded certainly one of the most beautiful in the Qajar era, mainly via Beirut, documents conserved in the Swiss Smyrna and Constantinople – so much Federal Archives - was signed during so that the Swiss Trade and Customs Nasereddin Shah’s five-day visit in Minister proposed to the Swiss Geneva in July 1873.