Jidai Geki & Chanbara

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sengoku Revised Edition E-Book

SENGOKUSENGOKUTM CHANBARA ROLEPLAYING IN FEUDAL JAPAN Revised Edition CREDITS Authors: Anthony J. Bryant and Mark Arsenault Michelle Knight, Charles Landauer, Bill Layman, Greg Lloyd, Fuzion Roleplaying Rules: David Ackerman-Gray, Bruce Paradise Long, Steve Long, Jonathan Luse, Kevin MacGregor, Harlick, Ray Greer, George MacDonald, Steve Peterson, Mike Shari MacGregor, Paul Mason, John Mehrholz, Edwin Pondsmith, Benjamin Wright Millheim, Mike Montesa, Dale Okada, Arcangel Ortiz, Jr., Sengoku-specific Rules: Mark Arsenault Ken Pryde, Mauro Reis, David Ross, Arzhange Safdarzadeh, Project Developer & Revisions: Mark Arsenault Rick Sagely, Janice Sellers, Matt Smith, Susan Stafford, Editorial Contributions: David Carroll, Dorian Davis, Paul Patrick Sweeney, Simon Taylor, Andy Vetromile, Marissa Mason, Andrew Martin, Sakai Naoko Way, Paul Wilcox, Chris Wolf. Cover Illustration: Jason A, Engle Additional Thanks: To Paul Hume, and to everyone on the Interior Illustrations: Paul Abrams, Mark Arsenault, Heather Sengoku mailing list for their suggestions and encouragement, Bruton, Nancy Champion, Storn Cook, Audrey Corman, Steve especially Dorian Davis, Anthony Jackson, Dave Mattingly, Goss, John Grigni, Kraig Horigan, Bryce Nakagawa, J. Scott Mike Montesa, Simon Seah, and Paul Wilcox. Reeves, Greg Smith, Tonya Walden Revised Edition Thanks: To Peter Corless for helping us real- Layout Design & Graphics: Mark Arsenault ize the “new” dream, Sakai Naoko and David Carroll for edi- Cartography: Mark Arsenault & Anthony J. Bryant torial contributions, Kurosawa Akira and Mifune Toshirô for Playtesters: Margaret Arsenault, Mark Arsenault, Andrew feuling the fire, Margaret for continued support, and to all the Bordner, Theron Bretz, Matt Converse-Willson, Josh Conway, fans for keeing Sengoku alive! Mark Craddock, Dorian Davis, Paul Delon, Frank Foulis, Scott Sengoku Mailing List: To join the Sengoku e-mail list just Galliand, Steve B. -

Zatoichi: the Blind Swordsman (Set 1)

Zatoichi: The Blind Swordsman The colossally popular Zatoichi films make up the longest-running Zatoichi: The Blind Swordsman action series in Japanese history and created one of the screen’s great heroes: an itinerant blind masseur who also happens to be a lightning-fast swordsman. As this iconic figure, the charismatic and earthy Shintaro Katsu became an instant superstar, lending a larger-than-life presence to the thrilling adventures of a man who lives staunchly by a code of honor and delivers justice in every town and village he enters. The films that feature him are variously pulse-pounding, hilarious, stirring, and completely off-the-wall. This deluxe set features the string of twenty-five Zatoichi films made between 1962 and 1973, collected in one package for the first time. 1. THE TALE OF ZATOICHI Kenji Misumi 1962 The epic saga of Zatoichi begins. 2. THE TALE OF ZATOICHI CONTINUES Kazuo Mori 1962 Zatoichi is hired to give a massage to a powerful political official who, he (Set 1) discovers, is mentally ill—a secret that the nobleman’s retinue is determined to keep at any cost. The Criterion Collection The Tale of 3. NEW TALE OF ZATOICHI Zatoichi Tokuzo Tanaka 1963 1 Zatoichi is back—and in color! Hoping to leave violence behind, the blind masseur wanders to a village, where he meets an old friend fallen on hard times. The Tale of 2 Zatoichi Continues New Tale of 3 Zatoichi Zatoichi: The Blind Swordsman The colossally popular Zatoichi films make up the longest-running Zatoichi: The Blind Swordsman action series in Japanese history and created one of the screen’s great heroes: an itinerant blind masseur who also happens to be a lightning-fast swordsman. -

THE JAPAN HOUSE YEARS Reorganization and Expansion: Speaking Engagements and Intellectual Exchanges

PART III: THE JAPAN HOUSE YEARS Reorganization and Expansion: speaking engagements and intellectual exchanges. 1967–73 In public affairs, the report recommended that the Society encourage a dialogue and promote The report of the Program Study Committee was exchanges between Japan and the United States to ready by September and was presented on October 30 , improve public understanding of economic and polit - 1967 , to the Board, which approved the recommen - ical issues, particularly at the private leadership level. dations. These covered cultural affairs, educational Program techniques might include co-sponsored programs, public affairs, other activities, and space, programs, lectures, and panels, as well as small staffing, and finances. The report gave special atten - meetings and conferences. A survey might be made tion to mounting pressure for the Society to be more of top Japanese business leaders in New York to active in the public affairs and economic fields and determine what interests were not already being met to exert more vigorous national leadership. by other organizations. The seminars called “Doing It also recommended de-emphasizing time- Business in Japan” for young American executives consuming retail activities and concentrating instead should be continued, and similar ones set up for young on playing an innovative and creative role in the cul - Japanese executives coming to the United States. tural area by identifying the artists and creative work Regarding space, staff, and budget, the report that should be brought to the attention of American recommended that the Society retain full control audiences. The exhibition space of the new Japan over Japan House facilities, making them available House should be utilized for loan exhibitions of high to other organizations on a “guest” basis. -

The Yakuza Movie Book

THE YAKUZA MOVIE BOOK A GUIDE TO JAPANESE GANGSTER FILMS MARK SCHILLING STONE BRIDGE PRESS • BERKELEY, CALIFORNIA CONTENTS 11 Foreword 126 Akira Kobayashi (1937-) 127 HirokiMatsukata(1942-) INTRODUCTION 128 JoShishido(1933-) 19 A Brief History of Japanese Yakuza Films 130 BuntaSugawara(1933-) Bunta Sugawara Interview 132 DIRECTOR PROFILES & INTERVIEWS 143 KenTakakura(1931-) 43 Kinji Fukasaku (1930-2003) 145 Riki Takeuchi (1964-) Kinji Fukasaku Interview 46 146 Koji Tsuruta (1924-87) 55 Teruolshii(1924-) 148 Tatsuo Umemiya (1938-) Term Isbii Interview 51 149 Tomisaburo Wakayama (1929-92) 70 Tai Kato (1916-85) 150 Tetsuya Watari (1941-) 73 Takeshi Kitano ("Beat" Takeshi; 1947-) 76 TakashiMiike(1960-) FILM REVIEWS Takashi Miike Interview 78 155 AHomansu(l986) 85 RokuroMochizuki(1957-) Rokuro Mochizuki Interview 87 156 Abashiri Bangaicbi (A Man from Abashiri Prison, 1965) 95 Seijun Suzuki (1923-) Seijun Suzuki Interview 98 156 Abashiri Bangaicbi: Bokyohen (A Man from Abashiri Prison: Going Home, 1965) ACTOR PROFILES & INTERVIEWS 157 Adrenaline Drive (1999) 109 ShowAikawa(1961-) Show Aikawa Interview 110 158 Akumyo (Tough Guy, 1961) 119 Noboru Ando (1926-) 159 American Yakuza (1994) Noboru Ando Interview 121 160 Ankokugai no Kaoyaku (The Big Boss, 123 Junko Fuji (1945-) 1959) 125 Shintaro Katsu (1931-97) 161 Asu Naki Machikado (End of Our Own Real, 1997) 162 Bakuchiuchi Socho Tobaku (Big Gambling 193 Gokudo no Onnatachi (Gang Wives, 1986) Ceremony, 1968) 197 Gokudo no Onnatachi: Kejime (Gang 164 Bakuto Gaijin Butai (Sympathy for the Wives: -

Boxoffice Barometer (April 15, 1963)

as Mike Kin*, Sherman. p- builder the empire Charlie Gant. General Rawlmgs. desperadc as Linus border Piescolt. mar the as Lilith mountain bub the tut jamblei's Zeb Rawlings, Valen. ;tive Van horse soldier Prescott, e Zebulon the tinhorn Rawlings. buster Julie the sod Stuart, matsbil's*'' Ramsey, as Lou o hunter t Pt«scott. marsl the trontie* tatm gal present vjssiuniw SiNGiN^SVnMNG' METRO GOlPWVM in MED MAYER RICHMOND Production BLONDE? BRUNETTE? REDHEAD? Courtship Eddies Father shih ford SffisStegas 1 Dyke -^ ^ panairtSioo MuANlNJR0( AMAN JACOBS , st Grea»e Ae,w entl Ewer Ljv 8ecom, tle G,-eai PRESENTS future as ^'***ied i Riel cher r'stian as Captain 3r*l»s, with FILMED bronislau in u, PANAVISION A R o^mic RouND WofBL MORE HITS COMING FROM M-G-M PmNHunri "INTERNATIONAL HOTEL (Color) ELIZABETH TAYLOR, RICHARD BURTON, LOUIS JOURDAN, ORSON WELLES, ELSA MARTINELLI, MARGARET RUTHERFORD, ROD TAYLOR, wants a ROBERT COOTE, MAGGIE SMITH. Directed by Anthony Asquith. fnanwitH rnortey , Produced by Anotole de Grunwald. ® ( Pana vision and Color fEAlELI Me IN THE COOL OF THE DAY” ) ^sses JANE FONDA, PETER FINCH, ANGELA LANSBURY, ARTHUR HILL. Mc^f^itH the Directed by Robert Stevens. Produced by John Houseman. THE MAIN ATTRACTION” (Metrocolor) PAT BOONE and NANCY KWAN. Directed by Daniel Petrie. Produced LPS**,MINDI// by John Patrick. A Seven Arts Production. CATTLE KING” [Eastmancolor) ROBERT TAYLOR, JOAN CAULFIELD, ROBERT LOGGIA, ROBERT MIDDLETON, LARRY GATES. Directed by Toy Garnett. Produced by Nat Holt. CAPTAIN SINDBAD” ( Technicolor— WondroScope) GUY WILLIAMS, HEIDI BRUEHL, PEDRO ARMENDARIZ, ABRAHAM SOFAER. Directed by Byron Haskin. A Kings Brothers Production. -

Masaki Kobayashi Reencuentro Con Un Maestro Del Cine Japonés Diez Films En La Sala Leopoldo Lugones

Masaki Kobayashi Reencuentro con un maestro del cine japonés Diez films en la Sala Leopoldo Lugones El Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con el Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón, han organizado un ciclo denominado Masaki Kobayashi, reencuentro con un maestro del cine japonés, que se llevará a cabo del jueves 19 de octubre al jueves 2 de noviembre en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530). La muestra estará integrada por diez films –muchos de ellos inéditos en Argentina-- en copias 35mm enviadas especialmente desde Tokio por The Japan Foundation. Esta retrospectiva recorre una parte sustancial de la obra de Kobayashi (1916- 1996), uno de los realizadores nipones más importantes en la historia del cine de posguerra, incluyendo algunos de sus primeros títulos, nunca antes exhibidos en nuestro país. “De todos los realizadores pertenecientes a la generación que ingresó en la industria durante o poco tiempo después de la Guerra del Pacífico, Kobayashi se transformaría, tal vez, en el crítico social más autoconsciente”. (Alexander Jacoby). “Nacido en 1916 en la isla de Hokkaido, Kobayashi terminó sus estudios universitarios con una especialización en Literatura, pero decidió entregarse por completo al cine, ingresando como empleado raso en los estudios Shochiku, uno de los cinco más importantes de Japón. Permanecería poco tiempo en ese puesto: a comienzos de 1942 fue llamado para formar parte de las filas del ejército nipón. Esencialmente un soldado antimilitarista, como alguna vez se definió a sí mismo, los siguientes tres años (y un cuarto como prisionero de guerra en Manchuria) lo marcarían para siempre, y parte de esa experiencia sería exorcizada años más tarde en su extensa trilogía La condición humana (1959-1961), basada en la novela de Junpei Gomikawa (y exhibida en la Sala Lugones en el año 2000). -

Two Masters of Japanese Cinema: Kaneto Shindo & Kozaburo Yoshimura Part

PRESS RELEASE: May 2012 12/26 Two Masters of Japanese Cinema: Kaneto Shindo & Kozaburo Yoshimura at BFI Southbank in June and July 2012 April 2012 marks the 100th birthday of Kaneto Shindo, one of the leading talents in post-war Japanese film. Throughout June and July BFI Southbank will host a two-part retrospective which pays tribute both to Shindo himself and to his friend, colleague and contemporary Kozaburo Yoshimura (1911- 2000), one of the neglected masters of classical Japanese film. June’s programme focuses primarily on the 1950s, the period when their collaboration was closest. Yoshimura and Shindo’s work together constitute a revealing social history and include some of Japanese cinema’s most powerful and moving films. Beginning with a Season Introduction on Wed 6 June by the season’s curator Alexander Jacoby (Lecturer in Japanese Studies at Oxford Brookes University), Jacoby will explore the collaboration between Shindo and Yoshimura situating their work in the social, political and cinematic context of a rapidly changing post-war Japan. Shindo is a versatile director, skilled screenwriter and pioneer of independent production who has astonishingly remained active into very recent years, releasing his latest film, Postcard, at the age of 98. Under contract to Shochiku studios as respectively director and screenwriter, Yoshimura and Shindo initiated a fruitful collaboration with The Ball at the Anjo House (1947), a Chekhovian study of the decline of the pre-war aristocracy, which scooped the top prize in the critics’ poll conducted that year by the leading Japanese film magazine, Kinema Junpo. But both men found their creativity inhibited at Shochiku, and by the early 1950s had established their own independent production company, Kindai Eiga Kyokai. -

Conventions of This Guide

The VINTAGE NINJA Movie & TV Guide VOL. 1: JAPAN, LIVE ACTION — 1920s-1980s © Keith J. Rainville, 2021 You want to see the movies Sho Kosugi grew up watching, the ones that inspired animation designers and video game artists of the 80s and 90s, the ones the James Bond people ripped off in the 60s, but where to start? Or, you’ve amassed a collection of these gems already but know there’s more out there. Here’s a user- friendly reference for both pursuits, with quick-and-easy recommendations for Japanese ninja titles from the silent era to the late 80s — their general flavor and tone, varying trends and tropes, and a lot of surprises. CONVENTIONS OF THIS GUIDE: • TITLES — for better or worse I’ve used the most commonly used translations out there. These are often the most accessible references to these films so, even if the title’s been butchered, there’s still a practical advantage when searching them out. • VN as an entity has to be cautious when it comes to supporting/endorsing certain not-so-authorized film collecting activities out there, so sorry, there’s no links here... • YES THERE’S MORE TO COME! This will be updated often and I have a huge stack of discs and files awaiting input. Plus future volumes on Anime, Japan 1990—present, Hong Kong/Chinese films, ninja-like hooded heroes, and more. • Yes, we welcome corrections and additions. Email me through the website. • See the Appendixes at the end for more info! Images © Shochiku Co., Ltd, 1965. Text © Keith J. -

Diamond Guys Booklet

ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO CONTENTS 5 Voice Without a Shadow – Credits 6 Voices Behind the Shadow by Stuart Galbraith IV 15 Red Pier – Credits 16 Tough Guy, Nice Girl, Hard Choice: Red Pier by Mark Schilling 26 The Rambling Guitarist – Credits ARROW VIDEO ARROW28 North by VIDEONorthwest: The Timeless Adventures of a Rambling Guitarist by Tom Mes 38 About the Transfers ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW2 VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO 3 ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO VOICE WITHOUT A SHADOW Kagenaki koe Seijun Suzuki, 1958 Released 22 October 1958 CAST Yôko Minamida as Asako Hideaki Nitani as Ishikawa Nobuo Kaneko as Kawai Toshio Takahara as Kotani Shinsuke Ashida as Muraoka Jô Shishido as Hamazaki ARROW VIDEO ARROW VIDEO CREW Directed by Seijun Suzuki Produced by Kaneo Iwai Written by Ryûta Akimoto and Susumu Saji Based on the story “Voice” by Seichô Matsumoto ARROW VIDEO ARROWMusic by Hikaru HayashiVIDEO Director of Photography Kazue Nagatsuka Edited by Akira Suzuki Production Design by Takeharu Sakaguchi ARROW VIDEO ARROW5 VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO ARROW VIDEO VOICES BEHIND THE SHADOW by Stuart Galbraith IV Unique among his generation of Japanese filmmakers, Seijun Suzuki (b. -

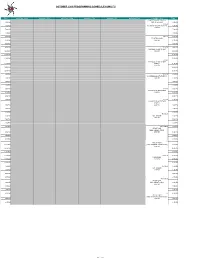

2006 October Kung Fu Schedule

OCTOBER 2006 PROGRAMMING SCHEDULE KUNG FU Time 09/25/06 - Mon 09/26/06 - Tue 09/27/06 - Wed 09/28/06 - Thu 09/29/06 - Fri 09/30/06 - Sat 10/01/06 - Sun Time CHINESE GHOST STORY II 6:00 AM CONT'D (4:25 AM) 6:00 AM TV-14-V 6:30 AM A CHINESE GHOST STORY III 6:30 AM 1:05 PM 7:00 AM 7:00 AM 7:30 AM 7:30 AM 8:00 AM PG-13 8:00 AM TWIN DRAGONS 8:30 AM 8:05 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:30 AM TV-14-V 9:30 AM A CHINESE GHOST STORY 10:00 AM 9:40 AM 10:00 AM 10:30 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:00 AM TV-14-V A CHINESE GHOST STORY 11:30 AM PART II 11:30 AM 11:20 AM 12:00 PM 12:00 PM 12:30 PM 12:30 PM 1:00 PM TV-14-V 1:00 PM A CHINESE GHOST STORY III 1:30 PM 1:05 PM 1:30 PM 2:00 PM 2:00 PM 2:30 PM 2:30 PM 3:00 PM TV-14-V 3:00 PM A CHINESE GHOST STORY 3:30 PM 3:00 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:30 PM TV-14-V 4:30 PM A CHINESE GHOST STORY PART II 5:00 PM 4:40 PM 5:00 PM 5:30 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:00 PM TV-14-LV 6:30 PM YES, MADAM! 6:30 PM 6:25 PM 7:00 PM 7:00 PM 7:30 PM 7:30 PM 8:00 PM TV-14-DLV 8:00 PM BEAST COP (AKA: BEAST COPS) 8:30 PM 8:00 PM 8:30 PM Satelliteguys.us 9:00 PM 9:00 PM 9:30 PM 9:30 PM R FIST OF FURY 10:00 PM (AKA: CHINESE CONNECTION) 10:00 PM 9:50 PM 10:30 PM 10:30 PM 11:00 PM 11:00 PM 11:30 PM TV-PG-V 11:30 PM RASHOMON 12:00 AM 11:40 PM 12:00 AM 12:30 AM 12:30 AM 1:00 AM TV-14-LV 1:00 AM YES, MADAM! 1:30 AM 1:10 AM 1:30 AM 2:00 AM 2:00 AM 2:30 AM 2:30 AM TV-14-DLV BEAST COP 3:00 AM (AKA: BEAST COPS) 3:00 AM 2:45 AM 3:30 AM 3:30 AM 4:00 AM 4:00 AM 4:30 AM R 4:30 AM FIST OF FURY (AKA: CHINESE CONNECTION) 5:00 AM 4:40 AM 5:00 AM 5:30 AM 5:30 AM -

Pacific Citizen Reflections on 9/11 As Honorees Gather for JACL Gala

Newsstand: 25¢ $1.50 postpaid (U.S., Can.) / $2.30 (Japan Air) #30001 Vol. 137, No. 6ISSN: 0030-8579 National Publication of the Japanese American Citizens League (JACL) SEPT. 19-0CT. 2, 2003 Father of Japanese Sept. 11 Victim on 9/11 as Honorees Publishes Collection <;>f Poems Reflections JACL Gala Dinner Tribute By ASSOCIATED PRESS words in my head," he said in an Gather for interview with The Associated By CAROLINE AOYAGI Held two days fol lowing the went through in 1942." Press before leaving for New York TOKYO-In the days and Executive Editor second anniversary of 91 11, the Honda, who was honored by the weeks after his son was listed as to attend the second anniversary of dinner was an opportunity for the JACL for his lengthy career in missing in the attack on the World the Sept. 11 attacks. In an evening fi lled with trib honorees to talk about the changes education and politics. noted that Trade Center, Kazusada Sumi "I want the fa milies of the other utes, fanfare and congratulations that have OCCUlTed in this countlY in 1942, JAs were not considered yama was in agony. He went to victims to read it." to five stalwarts of the Japanese following the telTOIist attacks, and to be patriots, and thus 120,000 New York in hopes of finding Sumiyama's son was among the American community, the hon warned of the dangers of the community members were placed 24 Japanese killed in the attacks. some answers, but came back with orees took time to reflect on the· Patriot Act. -

Revue De Presse Kagemusha D'akira Kurosawa

REVUE DE PRESSE KAGEMUSHA D’AKIRA KUROSAWA Version intégrale restaurée SORTIE CINÉMA 28 OCTOBRE 2015 « Somptueuse fresque d’Akira Kurosawa » TÉLÉRAMA « Cette version restaurée rend justice à l’œuvre d’origine. Kagemusha s’impose en cette fin d’année » POLKA MAGAZINE « Un artiste total, capable de transformer la période la plus sombre de son parcours artistique en une œuvre au flamboiement inattendu. » CRITIKAT « Une splendeur visuelle de tout instant » DVD CLASSIK « Un chef-d’œuvre à la fois épique et intime » ÀVOIR-ÀLIRE « Le chef-d’œuvre du grand réalisateur Akira Kurosawa » CINÉSIX M6 « Le futur réalisateur de Ran arrive de façon extraordinaire, à passer de la grande fresque historique haute en couleur, aux tourments et aux dilemmes intérieurs du protagoniste » CULTUROPOING STUPEUR ET DÉBORDEMENTS - Par Nicola Brarda (27/10/2015) Blessé au cours de l’assaut d’une forteresse, le puissant seigneur de guerre Shingen Takeda, sur le point de prendre Kyoto et d’étendre ainsi son empire sur le Japon tout entier, réunit son clan pour donner ses dernières dispositions : cesser toute offensive, rentrer dans les terres. Et surtout, faire en sorte que l’ennemi ignore pendant trois ans la mort du chef, en ayant pour cela recours à un sosie. Ce sosie, voleur sauvé de la potence par Nobukado, le frère de Shingen, se retrouve alors à la place de ce dernier et devient Kagemusha, « l’ombre du guerrier ». La figure d’un simple voleur confronté à la tâche surhumaine d’incarner l’homme sur lequel repose l’existence de tout un clan offre à Kurosawa l’occasion d’une méditation tragique sur le lien entre le pouvoir et sa mise en scène.