État Initial De L'environnement

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Publicité Des Demandes D'autorisation D'exploiter Pour Une

Publicité des demandes d'autorisation d'exploiter 13/03/2020 pour une mise en valeur agricole enregistrées par la DDTM de la Manche Date no enregistre Référence cadastrales Superficie Demandeur Adresse demandeur Localisation biens demandés Propriétaire Adresse propriétaire interne ment parcelles demandées (ha) demande 5020121 28/02/2020 GAEC La Vicomterie Fleury FLEURY ZK-119 1,60 Odile LEROYER La Vicomterie 50800 Fleury 5020121 28/02/2020 GAEC La Vicomterie Fleury CHAMPREPUS C-673 0,26 Odile LEROYER La Vicomterie 50800 Fleury Le Hamel Fauvel 50210 Saint 5020122 28/02/2020 Maxime DELAMARE Regnéville sur mer REGNEVILLE SUR MER ZB-45-46 1,27 Michèle LEMERY Denis le Vêtu 11 route de l'Epine 50800 5020123 28/02/2020 GAEC Lebreton Lepesant La Chaise Baudouin LA CHAISE BAUDOUIN ZN-22, ZM-1-3 2,45 Daniel PIHAN Bourguenolles 11 route de l'Epine 50800 5020123 28/02/2020 GAEC Lebreton Lepesant La Chaise Baudouin LE PARC ZH-25 1,78 Daniel PIHAN Bourguenolles St Brice de Landelles ; Vesly ; 5020125 02/03/2020 GAEC Roger La Lande d'Airou BOURGUENOLLES A-129 à 131, 136-230 4,15 Indivision CHARDRON Sainte Pience ; Breville sur mer EARL Leprieur (Changement 5020126 03/03/2020 de statut) Tirepied TIREPIED SUR SEE 19,20 Marie LE SURTEL ; Didier LE Marcenne - St Jean du Corail 5020127 04/03/2020 GAEC du Meslier Barenton BARENTON YE-40 3,16 SURTEL 50140 Romagny Fontenay CAMPAGNOLLES, LANDELLES ET COUPIGNY, NOUES DE SIENNE, EARL du Gautier (changement VIRE NORMANDIE, ST VIGOR DES 5020128 04/03/2020 de statut) Morigny MONTS 53,41 EARL du Gautier (changement 5020129 04/03/2020 de statut) Morigny NOUES DE SIENNE 3,73 5020130 04/03/2020 EARL du Gautier Morigny GOUVETS ZI-48-50-52 3,02 Roger ALLAIRE 5020130 04/03/2020 EARL du Gautier Morigny GOUVETS ZK-25 0,53 Georgette CRUET La Prévostière 14380 Sept Frères 5020130 04/03/2020 EARL du Gautier Morigny GOUVETS ZH-86-109 3,10 Gilles SEVAUX Le bourg 50410 Montbray 1, La Larderie - St Aubin de 5020131 05/03/2020 GAEC du Haut Rocher Saint Senier de Beuvron SAINT SENIER DE BEUVRON ZC-68 5,71 M. -

50-Gazette-Manche (Page 1)

Votre hebdomadaire dans la Manche Cérences Gouvets Bréhal Sourdeval- Percy Chanteloup les-Bois Ver Gavray Le Chefresne Saint-Vigor- des-Monts Coudeville- Montaigu- Margueray La Gazette de la Manche sur-Mer les-Bois Bréville- Le Mesnil- sur-Mer Hudimesnil La Amand Montbray Meurdraquière Morigny Parution : mercredi Longueville Le Mesnil- La Bloutière La Colombe Donville- Le Loreur Le Mesnil- Garnier les-Bains Anctoville- sur-Boscq Rogues Le Mesnil- Yquelon Beslon Saint-Sauveur- Villeman Fleury Granville Saint- la-Pommeraye Planchers Beauchamps Villedieu- Equilly Champrepus les- Sainte- Saint-Aubin- Folligny Cécile des-Préaux Poêles Saint-Pair- Hocquigny La Lande-d'Airou sur-Mer Saint-Jean- Le Tanu Saint-Maur- des-Champs La Haye- Rouffigny des-Bois La Chapelle- Saint-Pierre- Pesnel Cécelin Boisyvon Bourguenolles Chérencé- Langers La Lucerne-d'Outremer le-Héron La Mouche La Trinité Champcervon Saint-Martin- le-Bouillant Jullouville La Rochelle- Le Luot Saint-Jean-du- Coulouvray- Sainte- Corail-des-Bois Boisbenâtre Angey Normande Les Chambres Pience La Chaise- Saint- Subligny Baudouin Nicolas- Sartilly Montviron des-Bois Saint-Michel- Gathemo Braffais Les Loges- de-Montjoie Champeaux sur-Brécey Notre-Dame- Saint-Laurent- de-Cuves Saint-Jean- Champcey de-Livoye Saint- le-Thomas Lolif Chavoy Saint- Pois Vengeons Plomb Georges- Beauficel Chaulieu Saint- de-Livoye Lingeard Dragey- Jean- Perriers-en- Ronthon Tirepied Brécey Cuves Bacilly de-la-Haize Beauficel Marcey- Ponts Vernix Le Mesnil- les- Gilbert Brouains Cancale Grèves Saint-Brice Les Cresnays -

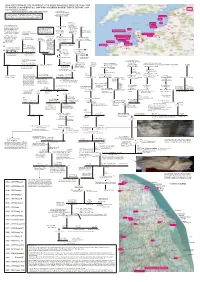

15 GENERATIONS of the MOWBRAY LINE from ROGER DE MONTBRAY B.C

15 GENERATIONS OF THE MOWBRAY LINE FROM ROGER DE MONTBRAY b.c. 1020 TO ISABELLA MOWBRAY b.c. 1400 WHO MARRIED ROBERT BRUCE BEFORE 1419 http://www,ardrosshouse.com/family.htm Comte de Holland THIS DOES INCLUDE MANY OF THE OTHER MOWBRAY LINES Luitgarde of Luxembourg It should be stressed that information pre the Conquest is based Arnulph de GAND [Ghent] on on-line submissions, often without the benefit of accompanying = Ermegarde de Flanders Saint Omer sources. Much of the information after the Conquest is supported by sources listed by John Watson, Richard Chapman and others. Aalst b.c. 965 Eu d. 6 Oct. 1019 Roupied The d’AUBIGNY line can Frederick I OYRI ? Oiry be traced back further; but Adalbert de GAND of Luxembourg (and on) { Beauvais the picture is rather confused. These lines can be followed Count of Moselgau Patrick R. Knight refers to back on the internet, on Brix sources include = Ermentrude two separate families, the Wikipedia and other sites, (Imintrud) van Penthièvre Source: Cotentin Pensinsula source for earliest George T. Homs "Arundel/Sussex d'Aubignys" for several generations, often Gleiberg Stanley W. Duke jnr. de Montbrai / Montbray line: (dates do vary!) and the "Belvoir d'Aubignys.” with sources well documented. c. 965 - 1024 Dennis Siney Montfort-sur-Risle b.c. 1016, d. before 1073 Brionne (1st earl of Surry) c. 995 - 1056 Saint-Sauveur-le-vicomte Niel II (III) de St-Sauveur- b.c. 1020 Montbray Hugh III William de bur. Chapel of St Lawrence Ghent (Morbihan, Bretagne) le-vicomte de Contentin St Martin d’Aubigny Roger de MONTBRAY de Gournay Warenne = Ralph / Rudolph van Gent Eudes, Comte d Penthièvre = Adèle de Brionne = Basita Flaitel Gundred de St seigneur d’Aalst = Agnès Canhiart de Cornouaille Coutances comtesse d’Eu Omer before 1070 Guingamp Plessis (the couple = Gisèle de Luxembourg also: founded Lewes b.c. -

Power Inequality in Inter-Communal Structures

Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France Zineb Abidi, Matthieu Leprince, Vincent Merlin To cite this version: Zineb Abidi, Matthieu Leprince, Vincent Merlin. Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France. Economie et Prévision, Minefi - Direction de la prévision, 2020. halshs-02996998 HAL Id: halshs-02996998 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02996998 Submitted on 9 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France Zineb Abidi∗†‡ Matthieu Leprince§ Vincent Merlin¶ Abstract. This paper deals with an important issue concerning democratic government: how delegates are to be allocated among jurisdictions in a federal system. More precisely, we analyze the effect of the 2010 inter-municipal reform in France, which changed the allocation of delegates between municipalities within their inter-communal structures. Using the theory of power indices and a unique set of data gathering 377 inter-municipal structures for three French regions, we compare the fairness of the distribution of municipal delegates prior to the 2010 reform to that of the new distribution, by simulating the impact of the 2010 reform. -

Red and White Christmas Snowman Event Program

Agenda de Noël Concerts, marchés, expos, spectacles, randos, goûters, jeux... VILLEDIEU-LES-POÊLES, PERCY, SAINT-POIS, ET ALENTOURS Marchés de Noël du 13 au 31 décembre – Villedieu-les-Poêles (place du Presbytère) Chalets de Noël (artisanat, produits du terroir), manèges et gourmandises. Photos avec le père Noël les 21 et 22 décembre. 14 décembre – Percy (place du Champ-de-Foire) Le village du Père Noël : marché, balades en calèche avec le Père-Noël, déambulations, fanfare, maquillage, sculpture sur ballons, restauration... de 10h à 18h. 14 et 15 décembre – Villedieu-les-Poêles (salle des fêtes) Marché de bouche et de l’artisanat et concours de dessins pour les enfants sur le thème de Noël (3 catégories : jusqu'à 5 ans, 6-8 ans, et 9-11 ans). Spectacle et goûter de Noël 11 décembre - Villedieu-les-Poêles (salle des fêtes) Spectacle à 15h30 avec les clowns Popy et May suivi d'un goûter de Noël pour les enfants. Gratuit. Saint-Sylvestre 31 décembre – Villedieu-les-Poêles (salle des fêtes) Orchestre Alexandre Monnier, de 22h à 5h. Tarif 40 €. Réservations : 06 81 67 84 92. Expositions Du 1er au 8 décembre – Saint-Pois (mairie) Exposition de peintures. Entrée libre tous les jours de 14h à 18h. Infos : 02 33 59 80 42. Du 3 décembre au 4 janvier – Percy (médiathèque) Exposition des peintures des élèves de l’école de dessin de Wendy Sinclair. Jusqu’au 31 janvier – Villedieu-les-Poêles (Office de tourisme) Cadeaux d’art, exposition et vente d’artisanat et créations pour petits et grands. Contes et jeux 6 décembre – Villedieu-les-Poêles (médiathèque) Après-midi « En famille » : goûter, jeux, ateliers créatifs et lectures. -

Restaurateurs - Vente À Emporter - Territoire De Villedieu Intercom Mise À Jour 10/11/2020

Restaurateurs - Vente à emporter - Territoire de Villedieu Intercom mise à jour 10/11/2020 50410 MONTBRAY Restaurant: LE CAFE DES METS Le Bourg 50410 MONTBRAY Contact: 02 33 61 95 35 Type de cuisine: Cuisine du Marché Horaires et jours d'ouverture: Du Mardi au Dimanche midi Note : Commander par téléphone Vous pouvez aussi retrouver les plats à emporter chez Ô Délices du Coin à Percy Facebook: 50410 PERCY-EN-NORMANDIE Restaurant: CHEZ CECE PIZZA Contact: 06 58 75 55 31 Type de cuisine: Pizzeria Horaires et jours d'ouverture: Le soir selon tournée Note : Camion à pizza MARDI ROUFFIGNY / MERCREDI GAVRAY / JEUDI HAMBYE / VENDREDI PERCY / DIMANCHE VILLEBAUDON Facebook: https://www.facebook.com/Chez-C%C3%A9c%C3%A9-Pizza-217911035456067 Restaurant: LES GOURMETS 10 pl du cardinal grente 50410 PERCY-EN-NORMANDIE Contact: 02 33 69 58 33 Type de cuisine: Plat du jour & Pizzeria Horaires et jours d'ouverture: DU LUNDI AU VENDREDI SOIR DU MERCREDI AU SAMEDI POUR LES PIZZAS Note : Plat du jour le Midi & Pizzeria le soir Vous pouvez aussi retrouver les plats à emporter chez Ô Délices du Coin à Percy Facebook: https://www.facebook.com/lesgourmetspercy Restaurant: MARMARA KEBAB 2 b av du general bradley 50410 PERCY-EN-NORMANDIE Contact: 02 50 06 14 40 Type de cuisine: Fast food Horaires et jours d'ouverture: Note : Facebook: https://www.facebook.com/Marmara-Kebab-Percy-1009888779143448 Restaurant: RESTAURANT DE LA GARE 4 rue de l'ancienne gare 50410 PERCY-EN-NORMANDIE Contact: 09 83 82 22 82 Type de cuisine: Plat du Jour Horaires et jours d'ouverture: -

Version Provisoire

VERSION PROVISOIRE - ACTUALISATION DE L’ATLAS DES PAYSAGES DE LA MANCHE - UNITÉ PAYSAGÈRE DU BASSIN DE VIRE DANS SON ECRIN Agence AGAP - Urbanisme & Paysage et Environnement &Société – Sociologie urbaine SOMMAIRE 1. Introduction ............................................................................................................................ 3 1.1. Contexte ............................................................................................................................................ 3 1.2. Evolution de l’unité paysagère depuis l’Atlas des paysages de 2001................................................ 4 2. Caractéristiques de l’unité paysagère .................................................................................. 7 2.1. Structure paysagère n°1 : Les escarpements nord-ouest et sud ....................................................... 7 2.2. Structure paysagère n°2 : Les vallons au bocage ouvert ................................................................... 8 2.3. Matériaux et architecture ................................................................................................................. 9 3. Qualification de l’unité paysagère ....................................................................................... 11 3.1. L’unité paysagère telle qu’elle est perçue localement ................................................................... 12 3.2. Les éléments structurants et ponctuels reconnus .......................................................................... 12 3.3. L’image -

CRCM FLEURY.Pdf

1 SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2019 n° 2019-06 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Date de convocation : 06/09/2019 L’an deux mil dix-neuf, le DIX SEPT SEPTEMBRE, à 20h30 le Conseil Municipal de la Commune de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire. Nombre de conseillers : En exercice : 13 Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Sylvie Présents : 9 KLIMCZAK-PRADOT, M. Hubert QUESNEL, Mme Chantal LAISNÉ, Mme Nadège OZENNE- Pouvoir : 1 LEBRUN, M. Bruno HESLOUIN, Mme Catherine BAZIN Votants : 10 Date d’affichage : 06/09/2019 Absent : M. Jérôme REVELLE – M. Denis MALBAULT – Mme Vanessa MARIE – M. Serge LEMAITRE pouvoir à M. Bruno HESLOUIN Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN Le compte rendu du dernier conseil en date du 2 juillet 2019 a été validé par l’ensemble des conseillers. =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Points en plus acceptés en début de séance par l’ensemble des membres présents : - Décision modificative : mandatement facture du SDEM pour extension des réseaux - Décision modificative : mandatement facture de SEDI pour plaques supplémentaires pour les jeux extérieurs de l’école =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 2019-41 : AVIS CONCERNANT LE NOMBRE ET LA REPARTITION DES SIEGES COMMUNAUTAIRES 2020-2026 Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-2 ; Vu la délibération n°2019-126 en date du 11 juillet 2019 de Villedieu Intercom concernant la détermination du nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires pour 2020-2026 ; Les communes devaient délibérer avant le 31 août 2019 et transmettre leur décision à la Préfecture. -

TERRITOIRE MAIA CENTRE MANCHE Répartition Géographique D'interventions Des SSIAD

Créée le 24/09/2018 TERRITOIRE MAIA CENTRE MANCHE Répartition géographique d'interventions des SSIAD Ravenoville - ain m er lle -G vi St rre Sainte Mère Eglise Va e- e- n-d Neuville- d rti e Ma vill au-Plain St- rre 30 places PA Va e vill ou ud ert A ub Ste-Mère-Eglise -H Turqueville -la Ste-Marie-du-Mont Boutteville Picauville Sébeville Portbail Carquebut 44 places PA Blosville Hiesville Canville- la-Rocque Beuzeville- Liesville- Vierville Brucheville la-Bastille sur-Douve St-Sauveur- Doville Varenguebec de-Pierrepont St-Nicolas- Appeville Carentan les marais Denneville de-Pierrepont Carentan Neufmesnil Montsenelle 30 places PA Baupte Catz St-Hilaire- La Haye Auvers Petitville Le Plessis-Lastelle Méautis Bretteville-sur-Ay Gorges Montmartin-en-Graignes Laulne Pont Hébert Vesly St-Germain-sur-Ay Nay 42 places PA Terre-et-Marais Graignes Lessay Gonfreville St-André- St-Patrice- de-Bohon de-Claids St-Jean- St-Germain- Le Mesnil- de-Daye Véneron sur-Sèves Auxais Le Mesnil- Angot St-Fromond Créances Raids Le Dézert St- Tribehou Airel Périers Sébastien- Périers Moon-sur-Elle de-Raids Millières Marchésieux 70 places PA Le Cavigny Hommet- St-Jean- d'Arthenay St-Clair- de-Savigny Cerisy-la-Forêt La Feuillie Remilly- sur-l'Elle Pirou St-Martin-d'Aubigny les-Marais Vaudrimesnil Le La Meauffe Mesnil- Pont-Hébert St-Aubin- Eury Amigny Villiers-Fossard Couvains du-Perron Feugères Muneville-le-Bingard Le Mesnilbus Rampan Le Geffosses St-Michel- Montreuil- Mesnil- La St-Georges- La de-la-Pierre Rouxelin d'Elle Anneville- sur- Luzerne Ronde- St-Georges- -

The Vikings in Brittany

THE VIKINGS IN BRITTANY by NEIL S. PRICE VIKING SOCIETY FOR NORTHERN RESEARCH UNIVERSITY COLLEGE LONDON 1989 © 1989 Neil S. Price. ISBN: 978 0 903521 22 2 This work was published simultaneously as The Vikings in Brittany by Neil S. Price (Viking Society for Northern Research, University College London, 1989) and as Saga-Book XXII 6 (1989). Consequently, there is double pagination: pp. 1–122 for the former, pp. 319–440 for the latter. Reprinted 2001, 20012 by Short Run Press Limited, Exeter CONTENTS page LIST OF FIGURES ........................................................ 5/323 ACKNOWLEDGEMENTS.............................................. 7/325 INTRODUCTION.......................................................... 9/327 1. DOCUMENTARY SOURCES 13/331 SCANDINAVIAN SOURCES.................................. 13/331 CAROLINGIAN AND BRETON SOURCES ............. 14/332 NORMAN SOURCES............................................. 17/335 ANGLO-SAXON, IRISH AND WELSH SOURCES .... 18/336 2. THE HISTORICAL BACKGROUND: FRANCE IN THE VIKING AGE 21/339 THE FIRST RAIDS: 799-856 ................................... 21/339 THE ASSAULT ON FRANCE: 856-892 .................... 28/346 THE PEACE OF ALAIN THE GREAT: 892-907 ........ 37/355 THE CONQUEST AND OCCUPATION OF BRITTANY: 907-939....:......................................... 39/357 THE LAST OF THE VIKINGS: 939-1076 .................. 52/370 3. ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE 54/372 FORTIFICATIONS................................................ 55/373 PLACE-NAMES................................................... -

Guide Touristique EDITION 2020 Selabels Reperer & PICTOGRAMMES

Guide touristique EDITION 2020 SeLABELS reperer & PICTOGRAMMES Les services proposés Accessibilité Accueil camping-car Wifi Parking mobilité réduite Aire de jeux Aire de pique-nique Salle de réunion Accueil groupe Animaux autorisés Table d'hôtes / Location / Prêt vélo Animaux non autorisés Restaurant sur place Les équipements inclus Garage Terrasse Jardin Salon de jardin Terrain clos Lave-linge sèche-linge Lave-vaisselle Hammam, sauna Espace détente Piscine (spa, jacuzzi) Douche Baignoire Equipement bébé Cheminée Télévision Chambre familiale Barbecue Ascenseur Garage Les langues parlées Les modes de paiement acceptés Anglais Allemand Chèque vacances Chèque Espagnol Néerlandais Carte bancaire Espèces Tchèque Russe Chèque déjeuner Les certifications & labels ARTISAN D'ART 2 Sommaire 4-5 INFOS PRATIQUES 6-11 VILLEDIEU-LES-POÊLES 12-16 MÉTIERS D'ART Préparer votre séjour Découverte de la cité du cuivre Des savoir-faire ancestraux 17-20 SORTIES & LOISIRS 21-23 SITES NATURELS 24-27 PATRIMOINE Détente, visites et randonnées Parcs, jardins Culture, musées, curiosités 28-29 CARTE TOURISTIQUE 30-31 BAIE DU MONT-ST-MICHEL 32-33 AGENDA 2020 Parcourez le territoire Activités, infos pratiques Les Grands événements 34-37 TERROIR 38-53 SÉJOURNER 54 COUPS DE COEUR Spécialités et bonnes adresses Restaurants et hébergements Vos plus belles photos Document édité par l’Office de tourisme – Vitrine des métiers d’art de Villedieu Intercom Adresse : 8, place des Costils 50800 Villedieu-les-Poêles - Tél. 02 33 61 05 69 - www.ot-villedieu.fr Conception, mise en page et impression : Solaris studio , 20 place Littré 50300 Avranches - Tél. 02 33 58 44 48 - www.mysolaris.fr Tirage : 16 000 exemplaires - Crédit photo : Office de tourisme de Villedieu Intercom, D. -

300 J 334 - Archives Paroissiales De Montabot

Archives départementales de la Manche . Archives départementales de la Manche 300 J 334 - Archives paroissiales de Montabot 1586-1984 Par Jacky Brionne Sous la direction de Julie Laplanche 2014 Archives départementales de la Manche . Introduction Identification Cotes extrêmes-identifiant 300 J 334 / 1-125 Intitulé Archives paroissiales de Montabot Dates extrêmes 1586-1984 Métrage conservé 1,70 mètre linéaire Conditionnement Neutre Contexte Nom du producteur Paroisse de Montabot Présentation du producteur La paroisse de Montabot est située dans l’actuel doyenné du pays de Granville-Villedieu et relève de la paroisse de la Bienheureuse sœur Marthe de Percy au diocèse de Coutances et d’Avranches. Sous l’Ancien Régime la paroisse se trouvait dans le doyenné de Percy et l’archidiaconé du Val-de-Vire. La paroisse conserva cette appartenance au nouveau doyenné de Percy créé à la réouverture des églises dans le cadre de la Réforme territoriale et religieuse d’un curé par canton. Le desservant redevint curé de pleins pouvoirs au milieu du 19 e siècle. La paroisse, rattachée à Percy le 22 septembre 1993, fut dissoute le 1 er septembre 1997 et fusionnée à la nouvelle paroisse de la Bienheureuse sœur Marthe. Historique de la conservation Les archives paroissiales de Notre Dame de Montabot ont été collectées par Jacky Brionne en juillet 2005 lors d’une visite-enquête sur les ornements de la sacristie en présence de MM l’abbé Marcel Porée, curé de la paroisse, Charlie Cochard, maire de la commune, des gendarmes de la brigade de Percy, de Joseph Gogo, faisant les fonctions de sacristain.