Plan Local D'urbanisme De Saint-Georges-Sur-Baulche

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vide-Greniers Saison 2012

MARDI 3 AVRIL 2012 29 Vide-greniers Saison 2012 Dimanche 20 mai VERMENTON E5 Samedi 14 juillet Mercredi 15 août OUANNE D5 Mardi 1er mai VILLETHIERRY C2 PIFFONDS C3 CERISIERS D3 BRIENON-SUR-ARMANÇON D3 ARCES-DILO D3 CHAOURCE F3 SAINT-VALÉRIEN C2 CHAILLEY E3 Samedi 9 juin LINDRY D5 BEAUVOIR D5 ISLE-AUMONT F2 SENS (bd du Mail) C2 CHAMPIGNY (La Chapelle) C2 PARON C2 BEINE E4 MARAYE-EN-OTHE E2 AUXERRE CHICHERY D4 SAINT-LOUP-D’ORDON C3 GIVRY E6 Dimanche 23 septembre VAUCHASSIS E2 (Rugby-Club Auxerrois) D4 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE TAINGY D6 JOIGNY D3 CHÉU E4 Dimanche 6 mai (La Cour-Barrée) D5 Dimanche 10 juin MÉLISEY F4 Dimanche 15 juillet NAILLY C2 GRIMAULT F5 PONT-SUR-YONNE C2 AIX-EN-OTHE E2 BLEIGNY-LE-CARREAU E4 VALLERY C2 L’ISLE-SUR-SEREIN F6 GUERCHY D4 TANNERRE-EN-PUISAYE C5 JUNAY F4 JUSSY D5 VENOY (Montallery) E4 Dimanche 13 mai LAVAU B6 Dimanche 19 août PARLY D5 LAINSECQ C6 SAINT-LÉGER-VAUBAN F7 Dimanche 30 septembre AUXON E3 E5 NUITS G5 POILLY-SUR-SEREIN SENS (bd du Mail) C2 ARMEAU C3 MAROLLES-SOUS-LIGNIÈRES E4 C2 SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE D4 SENS (bddu Mail) G5 ASNIÈRES-SOUS-BOIS E6 APPOIGNY D4 E2 STIGNY MESNIL-SAINT-LOUP SERGINES C2 THIZY F6 E5 D4 NITRY AUXERRE (Club-Vert) PLANTY E2 TISSEY E4 TURNY E3 Samedi 21 juillet ORMOY D4 PRUNAY-BELLEVILLE E1 VILLEMANOCHE C2 POILLY-SUR-THOLON D4 Samedi 6 Samedi 26 mai SAINT-MARTIN-D’ORDON C3 YROUERRE F4 SAINTE-COLOMBE-SUR-LOING C6 et dimanche 7 octobre Jeudi 17 mai AUXERRE (Rivedroite) D4 Dimanche 22 juillet SENS (bd du Mail) -

La Taxe D'aménagement

YONNE La Taxe d’Aménagement - TA - CompignyCompigny VinneufVinneuf Courlon-Courlon-Courlon- VilleneuveVilleneuve Plessis-Plessis- PerceneigePerceneige VilleneuveVilleneuve sur-sur-sur- sur-sur-sur- Saint-Saint- la-Guyardla-Guyardla-Guyard Saint-Saint- YonneYonne SerginesSergines YonneYonne JeanJeanJean PaillyPailly Saint-Maurice-aux-Saint-Maurice-aux- VilleblevinVilleblevin SerbonnesSerbonnes Riches-HommesRiches-Hommes ChampignyChampigny MicheryMichery ChaumontChaumont LaLa Thorigny-sur-OreuseThorigny-sur-Oreuse Saint-AgnanSaint-Agnan Saint-AgnanSaint-Agnan VillemanocheVillemanoche Chapelle-Chapelle- Gisy-les-Gisy-les- Chapelle-Chapelle- CourgenayCourgenay Pont-sur-Pont-sur- sur-sur- LaLa PostollePostolle Pont-sur-Pont-sur- NoblesNobles sur-sur-sur- LaLa PostollePostolle YonneYonne OreuseOreuse VillethierryVillethierry EEvvvrrryyy VillethierryVillethierry LaillyLailly BagneauxBagneaux VilleperrotVilleperrot CuyCuy VoisinesVoisines Saint-Saint- SoucySoucy LixyLixy VillenavotteVillenavotte Villeneuve-Villeneuve- SérotinSérotin Villeneuve-Villeneuve- Saint-Denis-lès-SensSaint-Denis-lès-Sens ValleryVallery Foissy-Foissy- l'Archevêquel'Archevêquel'Archevêque ValleryVallery Courtois-sur-Courtois-sur- Fontaine-la-Fontaine-la- LesLesLes Foissy-Foissy- BrannayBrannay Saint-ClémentSaint-Clément Gaillarde sur-sur-sur- NaillyNailly YonneYonne Saint-ClémentSaint-Clément GaillardeGaillarde ClérimoisClérimois sur-sur- MolinonsMolinons SalignySaligny DollotDollot Saint-Martin-Saint-Martin- VanneVanne FlacyFlacy VillebougisVillebougis Saint-Martin-Saint-Martin- -

Compte-Rendu Du 27 Octobre 2017

Commission Départementale F tball Compte rendu de la réunion du 27 octobre 2017 Membres présents José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Gilles BERNARD, Daniel FERTIN, Eric MASSÉ, Jean-Baptiste PEYRAUD Membres absents excusés Fany GILBERT, Jacky HERVOUET, Pascal CARLOT, David LAHAYE, Florence VIÉ Céline PARIGOT (représentante du comité directeur) Membre absent Nicolas BLAEVOET Thierry GILBERT a présenté sa démission pour convenance personnelle. Les membres de la commission le remercient pour son investissement durant toutes les années passées au sein de la CTD. La FFF a infligé à Christophe BONY une suspension de toutes fonctions officielles de 6 mois fermes, pour ne pas avoir noté les sanctions administratives sur un match. Christophe est suspendu également en UFOLEP jusqu’au 24 janvier 2018 de toutes fonctions officielles. Il reste par conséquent 2 places vacantes, jusqu’aux prochaines élections en fin de saison. Les membres de la commission souhaitent coopter 2 personnes pour intégrer la CTD. Les candidatures sont à envoyer à l’adresse mail suivante : [email protected] Point sur le championnat Seignelay : retrait de l'amende de 46 € pour manque d'arbitre lors de la saison précédente VENOY remplace l’exempt dans le groupe F SENS BRICOMAN remplace Domats 2 dans le groupe E 1ère journée de championnat du 24/09/17 Carton jaune (amende de 3 €) Rachid ACHOURI (Augy) Non communication du résultat dans les délais Esnon (amende de 4 €) Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Joigny (manque le nom de l’arbitre assistant) -

Liste Des Communes Du Territoire D'intervention De L'had Sud Yonne

Liste des communes du territoire d’intervention de l’HAD Sud Yonne Accolay Beugnon Chéu Aigremont Bierry-les-Belles-Fontaines Chevannes Aisy-sur-Armançon Billy-sur-Oisy Chevroches Alligny-Cosne Bitry Chichée Amazy Blacy Chitry Ancy-le-Franc Blannay Ciez Ancy-le-Libre Bleigny-le-Carreau Cisery Andryes Bléneau Clamecy Angely Bois-d'Arcy Collan Annay Bouhy Colméry Annay-la-Côte Branches Corvol-l'Orgueilleux Annay-sur-Serein Breugnon Cosne-Cours-sur-Loire Annéot Brèves Coulangeron Annoux Brosses Coulanges-la-Vineuse Appoigny Bulcy Coulanges-sur-Yonne Arbourse Bussières Couloutre Arcy-sur-Cure Butteaux Courcelles Argentenay Carisey Courgis Argenteuil-sur-Armançon Censy Courson-les-Carrières Armes Cessy-les-Bois Coutarnoux Arquian Chablis Crain Arthel Chailley Cravant Arthonnay Chamoux Cruzy-le-Châtel Arzembouy Champcevrais Cry Asnières-sous-Bois Champignelles Cuncy-lès-Varzy Asnois Champlemy Cussy-les-Forges Asquins Champlin Dampierre-sous-Bouhy Athie Champs-sur-Yonne Dannemoine Augy Champvoux Diges Auxerre Charbuy Dirol Avallon Charentenay Dissangis Baon Chasnay Domecy-sur-Cure Bazarnes Chassignelles Domecy-sur-le-Vault Beaumont Chastellux-sur-Cure Dompierre-sur-Nièvre Beaumont-la-Ferrière Châteauneuf-Val-de-Bargis Donzy Beauvilliers Châtel-Censoir Dornecy Beauvoir Châtel-Gérard Dracy Beine Chaulgnes Druyes-les-Belles-Fontaines Bernouil Chemilly-sur-Serein Dyé Béru Chemilly-sur-Yonne Égleny Bessy-sur-Cure Cheney Entrains-sur-Nohain www.hadfrance.fr CH d’Auxerre - 2 Bd de Verdun - 89000 AUXERRE - Tél : 03 86 48 45 96 - Fax : 03 86 48 65 50 -

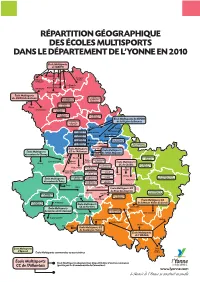

Carte EMS OK A4

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉCOLES MULTISPORTS DANS LE DÉPARTEMENT DE L'YONNE EN 2010 École Multisports de l'ASLYN Vinneuf Sergines Thorigny/ Villeneuve- Oreuse la-Guyard Michery La Chapelle/ Gisy-les-Nobles Oreuse Villethierry Pont-sur-Yonne École Multisports École Multisports du SIVOM du Gâtinais École Multisports de Villeneuve- de St-Clément l'Archevêque École Multisports de Sens Chéroy Saint-Valérien École Multisports de l'EMSP École Multisports École Multisports d'Étigny de Cerisiers École Multisports du SIVOM École Multisports de la Région de Brienon de Dixmont- les-Bordes Bellechaume Venizy École Multisports Champlost de Brion Bussy-en-Othe Brienon/Armançon École Multisports Esnon de Joigny École Multisports Laroche-St-Cydroine École Multisports de Migennes de St-Florentin École Multisports Épineau-les-Voves de Charmoy École Multisports Charmoy de Flogny-la-Chapelle Bonnard École Multisports École Multisports École Multisports CC de l'Aillantais Bassou de l'OICS Migennes du canton de Charny Chichery Volgré Guerchy École Multisports d'Épineuil Fleury- École Multisports La Ferté-Loupière Aillant/ la-Vallée d'Appoigny Charny Tholon École Multisports École Multisports CC de Chablis École Multisports de Tonnerre Poilly/Tholon École Multisports de Monéteau de Charbuy Chablis Saint-Aubin- École Multisports Château-Neuf École Multisports du RCA de St-Georges Beine École Multisports Chichée École Multisports École Multisports École Multisports CC de l'AJA du canton d'Ancy-le-Franc École Multisports de Lindry de Villefargeau Poilly/Serein -

La Pêche : Un Grand Bol D’Air !

www.lyonne.com facebook.com/fildelyonne LeAu magazine d’information fil du Conseilde Général L’YonneMAI 2012 NUMÉRO 87 LA PÊCHE : UN GRAND BOL d’air ! SOLIDARITÉ CULTURE TERROIR SIX UNITÉS NUIT DES MUSÉES 89 MÉDAILLES TERRITORIALES POLYPHONIQUE AU SALON DE À VOTRE SERVICE EN PUISAYE L’AGRICULTURE GERMANN PVC route de Troyes, MALAY-LE GRAND - 38 rue d’Egleny, AUXERRE 03 86 66 28 60 PUBS FIL DE LYONNE MAI 2012 PAGE.indd 2 18/04/12 15:22:57 TEMPS FORTS 3 L’Yonne entre dans le réseau Maisons des Illustres Dans le prolongement de la première campagne de labellisation lancée en septembre 2011, qui avait mis à l’honneur 111 sites d’exception, le réseau Maisons des Illustres s’élargit. La deuxième campagne a distingué 60 candidatures, dont la Maison Jules-Roy à Vézelay et la maison natale de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Destinées à >signaler au public les lieux qui conservent et transmettent la mémoire des acteurs politiques, religieux, industriels, scientifiques et artistiques qui les ont habités, les Maisons des Illustres font le lien entre histoire locale et histoire nationale. Le label est attribué pour cinq ans au terme d’une procédure instruite par les Directions régionales des affaires culturelles et une commission natio- nale d’attribution animée par la Direction générale des patrimoines. La liste des 171 Maisons des Illustres est acces- sible sur le site www.culture.fr. Maison Jules Roy Maison de Colette Château de Maulnes : lancement d’une saison pleine de surprises Sur le territoire de la commune de Cruzy-le-Châtel, le château de Maulnes est un monument unique en France par la forme pentagonale de son plan, centré autour d’un escalier-puits. -

Palmarès 2015

Label Villes & Villages Fleuris je suis l'Yonne ascendant Concours de fleurissement Palmares 2015 www. tourisme -yonne .com DÉPARTEMENT DE L'YONNE – CONCOURS DE FLEURISSEMENT 20 15 ______________________________________________________________________________________________________________________ LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS COMMUNES DE L'YONNE LABELLIS ÉES EN 201 5 Suite aux propositions faites par le Jury départemental en 2014, le Jury régional a effectué ses visites d'évaluation dans l'Yonne du 25 au 27 août 2015. Les résultats régionaux 2015 ont été dévoilés le vendredi 16 octobre 2015 à Autun (Saône-et-Loire). Ont obtenu le label 1 fleur les communes de : - CHEVANNES - 2 433 h. - VILLENEUVE-SUR-YONNE - 5 395 h. Le label 2 fleu rs a été renouvelé pour les communes d'AVALLON, QUINCEROT et SAINT-JULIEN- DU-SAULT, et la commune de SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES a confirmé son label 3 fleurs . Enfin, la classe de maternelle de l'école de VILLEFARGEAU a reçu le prix spécial régional des Petits Jardiniers. --------- PROPOSITIONS DU JURY D ÉPARTEMENTAL POUR 201 6 Suite à ses visites du mois de juillet 2015, le Jury départemental a transmis au Jury régional les propositions suivantes, qui seront évaluées en août 2016 : Pour le label 1 fleur , les communes de : - CHAMPCEVRAIS - 349 h. - SAINTE-COLOMBE-SUR-LOING - 187 h. - VÉRON - 1 980 h. Pour le label 2 fleurs , les communes de : - BLÉNEAU - 1 474 h. - SAINT-FLORENTIN - 4 780 h. - SAUVIGNY-LE-BOIS - 780 h. Pour le label 3 fleurs , la commune de GRON - 1 250 h. FD - page 2 – 08/09/15 DÉPARTEMENT DE L'YONNE – CONCOURS DE FLEURISSEMENT 20 15 ______________________________________________________________________________________________________________________ VILLES ET VILLAGES FLEURIS 1re catégorie (moins de 200 habitants) : 1er prix : COLLAN - 177 h. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°89-2020-008

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°89-2020-008 YONNE PUBLIÉ LE 21 JANVIER 2020 1 Sommaire Préfecture de l'Yonne 89-2020-01-16-011 - AP PREF-DCL-BRE-2020-0032 membres commissions de controle des listes electorales-1 (13 pages) Page 3 2 Préfecture de l'Yonne 89-2020-01-16-011 AP PREF-DCL-BRE-2020-0032 membres commissions de controle des listes electorales-1 Préfecture de l'Yonne - 89-2020-01-16-011 - AP PREF-DCL-BRE-2020-0032 membres commissions de controle des listes electorales-1 3 Préfecture de l'Yonne - 89-2020-01-16-011 - AP PREF-DCL-BRE-2020-0032 membres commissions de controle des listes electorales-1 4 Préfecture de l'Yonne - 89-2020-01-16-011 - AP PREF-DCL-BRE-2020-0032 membres commissions de controle des listes electorales-1 5 Composition des commissions de contrôle communes de moins de 1000 habitants - Arrondissement d'AUXERRE - Suppléant Délégué de Commune Conseiller municipal Délégué de l’administration Délégué TGI Supléant Conseiller municipal Suppléant Délégué du TGI l'administration Aigremont Etienne BEZANÇON Sylvie MOREAU Rose-Marie MONTREYNAUD Amaël TELLIER -- -- Andryes Catherine GUYARD Jacky BOITEL Robert LABORIE Magali DOIX -- -- Appoigny Benoît GRIZARD Monique LAMOISE Hervé CHANTIER Céline HUET-HUMBERT -- -- Augy Marie-Noëlle BOLZAN Jean-Pierre VENTURA Thierry AMELOT Joël LOUIS -- -- Bassou Alcino MALTA Joël BARRAULT Henri BOUILLE Serge DUPAS -- -- Bazarnes Julien BILLAULT Jacques GAUTHIER Sophie OLIVIER Monique MERAT Marinette BEGUIGNE -- Beaumont Lysiane DAUVISSAT Thérèse BENOIT Jeanne Marie CORNUCHE Françoise -

BROCANTES-VIDE GRENIERS – YONNE (89) Dimanche 11 Mars

BROCANTES-VIDE GRENIERS – YONNE (89) Dimanche 11 Mars : Migennes ; Dimanche 18 Mars : Auxerre ; Bléneau ; Rosoy ; Sens ; Vergigny Vendredi 23 Mars : Chaumot Samedi 24 Mars : Chaumot Dimanche 25 Mars : Auxerre ; Chaumot ; Vallan Dimanche 1er Avril : Pourrain ; Saint-Agnan ; Trichey Lundi 2 Avril : Bagneux ; Vincelottes Dimanche 8 Avril : Ancy-le-Franc ; Gurgy ; Rouvray ; Saint-Florentin ; Sens ; Serbonnes ; Villebougis Dimanche 15 Avril : Brion ; Savigny-sur-Clairis ; Sens ; Thury Dimanche 22 Avril : Arces-Dilo ; Neuvy-Sautour Dimanche 29 Avril : Paron Mardi 1er Mai : Bléneau ; Deux-Rivières ; Dracy ; Épineuil ; Précy sur Vrin ; Saints-en-Puisaye Samedi 5 Mai : Auxerre ; Fontenouilles ; Gron ; Ouanne Dimanche 6 Mai : Auxerre ; Paroy-sur-Tholon ; Paroy sur Tholon ; Percey ; Perreux ; Saint- Brancher ; Saint-Privé ; Villiers-Nonains Mardi 8 Mai : Guillon ; La-Chapelle-sur-Oreuse ; Prunoy Jeudi 10 Mai : Parly Dimanche 13 Mai : Chevannes ; Saint-Aubin-sur-Yonne Dimanche 20 Mai : Bouilly ; Champignelles ; Coulanges-sur-Yonne ; Dannemoine ; Escolives- Sainte-Camille ; Fontenay-Près-Chablis ; Fontenoy ; Grandchamp ; Hauterive ; La Cour Barée ; Saint-Bris-le-Vineux ; Villemanoche Lundi 21 Mai : Chamvres ; Monéteau ; Sens Samedi 26 Mai : Saint-en-Puisaye Dimanche 27 Mai : Champigny ; Champlay ; Druyes-les-Belles-Fontaines ; Looze ; Saints-en- Puisaye ; Saint-Martin-des-Champs ; Themes ; Toucy ; Villefranche-Saint-Phal Dimanche 3 Juin : Bussy-en-Othe ; Chéroy ; Dicy ; Lasson ; Monéteau Mardi 5 Juin : Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes Dimanche 10 Juin -

Télécharger Clin D'œil Mai 2015

MAI 2015 le Clinbaulchois d'oeil Dans ce numéro Édito du maire 2 Patrimoine, un peu d'histoire 2/3 La vie de la commune… 4/5 Citoyenneté 6 La commune valorise La vie des associations… 7/8 Travaux 9 À vos agendas 10 son patrimoine La Mairie à votre service 11 Etat-civil 12 Édito du maire PATRIMOINE, un peu d'histoire L'église C’est un bâtiment commun à tous les villages de France. Je veux parler de l'église bien sûr. Il parait que chacun est attaché à son clocher. Or que savons-nous exactement de celle de Saint-Georges ? Chères Baulchoises, L'église de Saint-Georges apparaît pour la première fois dans les textes en janvier 1253. Chers Baulchois, • Des vestiges architecturaux de la transition XIIe/XIIIe siècle apparaissent Suite aux élections départementales de mars dans quelques contreforts et dans un pilier engagé dans le clocher. 2015, je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à Michel DUCROUX et Valérie LEUGER, élus • Pierre MIQUEL dans son ouvrage : “Petite histoire des noms de lieux, avec presque 64% des suffrages sur Saint- villes et villages de France”, nous dit que le vocable de Saint-Georges était Georges-sur-Baulche et plus de 54% sur pratiquement inconnu en Europe avant les Croisades. Or, de nombreux l’ensemble de notre canton. seigneurs Icaunais (Pierre de COURTENAY, Dreux de MELLO, Guillaume C’est un résultat important pour notre ville des BARRES, Clérembaut de NOYERS, ...) participèrent à la 3e Croisade puisqu’il s’inscrit dans la continuité des (1190). -

Paroisse Sainte-Reine – Auxerre Val De Baulche

Paroisse Sainte-Reine – Auxerre Val De Baulche Hauts d’Auxerre (Sainte-Geneviève- Ste Thérèse), Charbuy, Chevannes, Escamps, Perrigny, Saint-Georges-sur-Baulche, Vallan, Villefargeau. 85 avenue de Saint-Georges – 89000 AUXERRE Tél : 0954 72 94 22 –– [email protected] Site internet : [email protected] LA SITUATION DE LA PAROISSE SAINTE REINE – AUXERRE VAL DE BAULCHE A TRAVERS CES DIFFERENTS POLES D’ATTENTION PASTORALE. 1 Déroulement de l’Assemblée Paroissiale du 14 juin 2019 1.1 Accueil Le curé de la paroisse, le père Canisius NIYONSABA et les autres membres de l’EAP sont heureux d’accueillir toutes les personnes présentes. 1.2 Prière L’assemblée commence par le chant « Souffle imprévisible K 28-44 » R/Esprit de Vérité brise du Seigneur 4-Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu Esprit de liberté passe dans nos cœurs Cri d’une espérance Esprit de Dieu Voix qui nous réveille Esprit de Dieu 1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu Clame la nouvelle Esprit de Dieu Vent qui fait revivre Esprit de Dieu Souffle de tempête Esprit de Dieu 5-Source de sagesse Esprit de Dieu Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu Puits de la tendresse Esprit de Dieu Source pour ton peuple Esprit de Dieu 2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu Coule en nos demeures, Esprit de Dieu Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu Flamme de lumière Esprit de Dieu 6-Paix de la colombe Esprit de Dieu Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu Paix qui nous libère Esprit de Dieu 3-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu Change notre terre, Esprit de Dieu Chant de l’autre rive Esprit de Dieu Fleuve au long voyage Esprit de Dieu 7-Joie donnée aux hommes Esprit de Dieu Porte nous au large Esprit de Dieu Fête du royaume Esprit de Dieu Joie de l’Evangile Esprit de Dieu Fais de nous des signes Esprit de Dieu Le curé de notre paroisse, le père Canisius NIYONSABA qui préside l’assemblée introduit la rencontre par une prière : « Seigneur, tu nous aimes et tu nous permets de nous rassembler pour partager réflexions et idées afin de construire ensemble notre communauté. -

S O M M a I R E

S O M M A I R E N° d’arrêté Date Objet de l’arrêté Page PREFECTURE DE L’YONNE Cabinet Arrêté n° du 18 novembre 2008 conférant l’honorariat à Monsieur PREF/CAB/2008/0805 18/11/2008 Michel MOUROT ancien adjoint au maire de la commune de 3 THURY Arrêté portant renouvellement d’agrément pour les formations aux PREF/CAB/2008/0811 24/11/2008 premiers secours de l’Unité de Développement des Premiers 3 Secours de l’Yonne (UDPS 89) Arrêté portant renouvellement d’agrément pour les formations aux PREF/CAB/2008/0812 24/11/2008 premiers secours de l’Association Départementale de Protection 4 Civile (ADPC 89) Arrêté portant renouvellement d’agrément pour les formations aux PREF/CAB/2008/0813 24/11/2008 premiers secours de l’Union Nationale des Associations de 4 Secouristes et Sauveteurs de la Poste et de France Télécom Arrêté portant renouvellement d’agrément pour les formations aux PREF/CAB/2008/0816 24/11/2008 premiers secours de la Délégation Départementale de la Croix- 5 Rouge Française de l’Yonne (CRF 89) Direction des collectivités et du développement durable 07/11/2008 Commission départementale d’équipement commercial 5 Arrêté modifiant le périmètre du Schéma d’aménagement et de PREF/DCDD/2008/0516 14/11/2008 Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin de l'Armançon, sur les 6 départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de l’Yonne Arrêté portant création d'une zone de développement de l’éolien PREF/DCDD/2008/0518 12/11/2008 (ZDE) sur le territoire des communes de MERRY-SEC et 6 OUANNE 20/11/2008 Commission départementale d’équipement commercial 7