MHIS 2018 Denaday.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

This Thesis Comes Within Category D

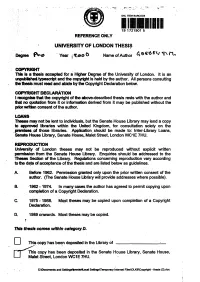

* SHL ITEM BARCODE 19 1721901 5 REFERENCE ONLY UNIVERSITY OF LONDON THESIS Degree Year i ^Loo 0 Name of Author COPYRIGHT This Is a thesis accepted for a Higher Degree of the University of London, it is an unpubfished typescript and the copyright is held by the author. All persons consulting the thesis must read and abide by the Copyright Declaration below. COPYRIGHT DECLARATION I recognise that the copyright of the above-described thesis rests with the author and that no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. LOANS Theses may not be lent to individuals, but the Senate House Library may lend a copy to approved libraries within the United Kingdom, for consultation solely on the .premises of those libraries. Application should be made to: Inter-Library Loans, Senate House Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. REPRODUCTION University of London theses may not be reproduced without explicit written permission from the Senate House Library. Enquiries should be addressed to the Theses Section of the Library. Regulations concerning reproduction vary according to the date of acceptance of the thesis and are listed below as guidelines. A. Before 1962. Permission granted only upon the prior written consent of the author. (The Senate House Library will provide addresses where possible). B. 1962 -1974. In many cases the author has agreed to permit copying upon completion of a Copyright Declaration. C. 1975 -1988. Most theses may be copied upon completion of a Copyright Declaration. D. 1989 onwards. Most theses may be copied. -

Entre La Institucionalización Y La Práctica. La Normalización Del Partido Justicialista En La Provincia De Buenos Aires

"Entre la institucionalización y la práctica. La normalización del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires. 1972 – 1973." Lic. Juan Iván Ladeuix Introducción: el GAN y la normalización del Partido Justicialista.1 Una de las directivas nacionales dadas por Perón a Héctor Cámpora, en el momento de su nombramiento como delegado del líder exiliado, fue la reorganización del Movimiento Nacional Justicialista (MNJ), y la urgente puesta en funcionamiento y normalización de su "rama política", vale decir el Partido Justicialista. En pos de tal reunificación y con el objetivo de estructurar definitivamente el Movimiento, Perón no tuvo inconvenientes en alentar las críticas de los sectores radicales contra los gremios y representantes del viejo vandorismo y de los cuadros provenientes de delegaciones anteriores. El complicado proceso de normalización del PJ implicó en la provincia de Buenos Aires una serie de prácticas y conflictos que pueden ser leídos como el preludio de los enfrentamientos internos que el peronismo tuvo en el período 1973 – 1976. En tal sentido el peronismo, particularmente a partir de la designación de Héctor J. Cámpora como delegado de Perón2, intentó a lo largo del año 72’ poner orden dentro de su propio conglomerado (desde el plano orgánico como con los sectores del sindicalismo tradicional y las "formaciones especiales") así como tejiendo un abanico más amplio de alianzas políticas. A pesar de que lo primero no logró llevarse adelante acabadamente (precisamente las constantes tensiones internas del peronismo fueron uno de los principales problemas de todo el período '73 – '76), el marco de alianzas del peronismo se amplió frente a la coyuntura electoral. -

Social Revolution Or Political Takeover? the Argentine Collapse of 2001 Reassessed*

Social Revolution or Political Takeover? The Argentine Collapse of 2001 Reassessed* Andrés Malamud** Abstract In 1995, the Peronist party held Argentina’s presidential office, a comfortable majority in both congressional chambers, and most provincial governorships and municipalities. In 2006, the political landscape looks exactly the same. However, between 2001 and 2002 the country arguably went through its most serious crisis ever, which led to massive popular uprisings, the early resignation of two presidents, and the largest debt default in international history. This article questions the widespread vision that sees the political collapse as a spontaneous and definite rupture with the past. Instead, it argues that the social revolt (a composite of cacerolazos, piquetes and asambleas) detonated in December 2001 was not only temporally and territorially limited, but also politically nurtured and institutionally bounded. Introduction In 1995, the Justicialista party held Argentina’s presidential office, a comfortable majority in both congressional chambers, and most provincial governorships and municipalities. In 2006, the political landscape looks exactly the same. However, between 2001 and 2002 the country arguably went through its most serious crisis ever, which led to massive popular uprisings, the early resignation of two presidents and the largest debt default in international history. This article questions a widespread vision that sees the collapse as a spontaneous and definite rupture with the past (for an exception see Levitsky and Murillo 2003). Instead, it argues that the social revolt detonated in December 2001 was not only temporally and territorially limited, but also politically nurtured and institutionally bounded. * A previous version of this article was delivered at the XXVI Latin American Studies Association Congress (LASA), San Juan, Puerto Rico, March 15-18, 2006. -

Perón Al Poder, Cámpora a Su Casa: El Interregno De Lastiri

V JORNADAS DE SOCIOLOGIA DE LA UNLP 10, 11 y 12 de diciembre Autor: Javier Pablo Marotte (Doctor © en Ciencia Política - Abogado, U. Kennedy) Pertenencia institucional: Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de Córdoba Correo electrónico: [email protected] Mesa: J1 PERON PERON - ESTUDIOS SOBRE EL PERONISMO (Coordinador Germán Soprano) Perón al poder, Cámpora a su casa: El interregno de Lastiri I.- Introducción: Nuestro estudio se centra sobre cien días de la historia argentina (4 de julio al 12 de octubre de 1973) en los cuales se produjeron hechos que provocaron perplejidad, estupor, esperanza y angustia. La fórmula presidencial elegida el 11 de marzo de ese año y que había asumido el 25 de mayo, renunció cuarenta y nueve días después para forzar nuevos comicios que colocasen al general Perón en el cargo de presidente de la República. La acefalía fue cubierta por el presidente de la Cámara de Diputados y no por quien seguía en el orden sucesorio, el presidente provisional del Senado Alejandro Díaz Bialet. Raúl Alberto Lastiri, un ignoto y oscuro funcionario fungió como Jefe de Estado y el poder real pasaba por la residencia privada de calle Gaspar Campos 1065 de la localidad de Vicente López, donde vivían Perón, su tercera esposa Isabel Martínez y José López Rega, el secretario privado del anciano líder justicialista. Raúl Lastiri al asumir la primera magistratura se encargó de depurar al gobierno de los elementos izquierdistas. Durante su gestión interina fue creada la Triple A; se proclamó la fórmula del FREJULI Perón-Perón, la cual venció en los comicios y fue asesinado el secretario general de la CGT José Ignacio Rucci. -

Cambios Y Continuidades En Los Conceptos De Democracia Y Liderazgo Político En La Biografía Intelectual De Marcelo Sánchez Sorondo

Quinto Sol ISSN: 0329-2665 ISSN: 1851-2879 [email protected] Universidad Nacional de La Pampa Argentina Cambios y continuidades en los conceptos de democracia y liderazgo político en la biografía intelectual de Marcelo Sánchez Sorondo Galván1, Valeria Cambios y continuidades en los conceptos de democracia y liderazgo político en la biografía intelectual de Marcelo Sánchez Sorondo Quinto Sol, vol. 21, núm. 3, 2017 Universidad Nacional de La Pampa, Argentina Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=23154706003 DOI: https://doi.org/10.19137/qs.v21i3.1086 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Valeria Galván1. Cambios y continuidades en los conceptos de democracia y liderazgo político en l... Artículos Cambios y continuidades en los conceptos de democracia y liderazgo político en la biografía intelectual de Marcelo Sánchez Sorondo Changes and continuities in the concepts of democracy and political leadership in the intellectual biography of Marcelo Sánchez Sorondo Valeria Galván1 DOI: https://doi.org/10.19137/qs.v21i3.1086 Universidad de Buenos Aires, Argentina Redalyc: https://www.redalyc.org/articulo.oa? Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, id=23154706003 Argentina [email protected] Recepción: 07 Octubre 2015 Aprobación: 13 Diciembre 2016 Resumen: El nacionalismo de derecha argentino atravesó una serie de registrados en las biografías de diferentes intelectuales nacionalistas. En este sentido, el presente trabajo aborda el caso específico de Marcelo Sánchez Sorondo, figura nacionalista de renombre cuya producción intelectual se extendió a lo largo de siete décadas. -

Del “Gabinete Montonero”

Del “gabinete montonero” a la Universidad de Buenos Aires (1973-1974) Sergio Friedemann páginas / año 13 – n° 31 Enero - Abril / ISSN 1851-992X/ 2021 http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas DOI: http://dx.doi.org/10.35305/rp.v12i30.466 Del “gabinete montonero” a la Universidad de Buenos Aires (1973-1974) From the “montonero’s cabinet” to the University of Buenos Aires (1973-1974) Sergio Friedemann Universidad de Buenos Aires (Argentina) [email protected] Resumen El artículo se inscribe en un cruce del campo de estudios sobre la universidad con la historia del peronismo. El propósito del texto es reconstruir las redes, grupos político-técnicos y profesionales que formaron parte de un listado que la organización Montoneros le elevó a Perón y Cámpora en abril de 1973, para que definieran el armado del gabinete del Poder Ejecutivo Nacional. A partir del “organigrama” o “gabinete montonero”, como se lo conoció, es posible observar que diversas personas sugeridas para ministerios y secretarías del gobierno central fueron finalmente designadas en la Universidad de Buenos Aires. Allí, la izquierda peronista pudo protagonizar una reforma universitaria que resultaría inconclusa. El trabajo contribuye a examinar la heterogeneidad interna de este sector y la complejidad de las relaciones entre Montoneros y sus organizaciones de superficie o aliadas. Siguiendo un enfoque cualitativo, tendremos en cuenta las menciones al “organigrama” en literatura académica, periodística y testimonial, complementando la indagación con fuentes primarias escritas y orales. La confrontación de distintos tipos de fuentes permite reconstruir entramados de pertenencia y afinidades entre grupos y actores que se vincularon con la “tendencia revolucionaria” del peronismo, pero sin subordinarse necesariamente a su organización hegemónica Montoneros. -

Art. 4 COORD ANTUNEZ

ARTÍCULOS El peronismo en los municipios bonaerenses de 1973-1976 EL PERONISMO EN LOS MUNICIPIOS BONAERENSES DE 1973-1976 The peronism in the municipal government of Buenos Aires´s province 1973-76 DAMIÁN ANTÚNEZ Centro de Investigaciones Históricas [CIH] Universidad Nacional de Río Cuarto [UNRC] Resumen En el presente trabajo analizaremos el mapa de intendentes bonaerenses de 1973. La propuesta no es otra que indagar -de manera experimental- sobre los elementos que están en la base de la composición política del referido mapa de intendentes con el eje puesto en la posición hegemónica del justicialismo. Esto quiere decir que vamos a preguntarnos tanto por las situaciones dónde el peronismo accedió al poder municipal como por aquellas en las que fracasó a manos de la oposición. En este mismo sentido vamos a analizar globalmente el impacto de los enfrentamientos intraperonistas nacionales-provinciales en el ámbito de las gestiones municipales, tanto en los distritos con gobiernos peronistas como no peronistas. Palabras claves: provincia de Buenos Aires; municipios; intendentes; peronismo; conflicto político; elecciones Summary In this paper we will analyze the mayors’ maps of Buenos Aires´s province in 1973. The proposal is to investigate, as experiment, on the elements those are in the underlines of political composition of the mayors´ maps with the basis in the hegemonic position of Justicialism. This means that we will ask about the situations where the Peronism came to municipal power as those in which failed at the hands of the opposition. In this sense, we will analyze the overall impact of national/provincial intraperonistas´ clashes in the area of municipal administrations, in both districts: Peronist and not Peronist governments. -

Juan Manuel Abal Medina: "Ezeiza Fue Un Quiebre Del Cual No

“Ezeiza fue un quiebre del cual no logramos reponernos” Juan Manuel Abal Medina, secretario general del peronismo en 1972 Tenía 27 años y Juan Perón lo había imbuido de po- der. Era un negociador entre sectores que aparecían irreconciliables. Abal Medina relata los días previos al primer retorno de su líder, pasando por el triunfo de Cámpora, la masacre de Ezeiza, el golpe y su largo exilio en la embajada mexicana. Hermano del fundador de Montoneros. Por Sergio Moreno –Cuando lo nombraron secretario general del Movimiento Nacional Peronista (PJ) en 1972, usted tenía 27 años. ¿Cómo estaban el peronismo y el país en ese momento? –Era el gran auge de ideas de reivindicación social que hacen eclosión en el mundo y cobran fuerza en nuestro país a partir del Cordobazo. En el marco nacional, el sector político y social mayoritario venía arrastrando una larga persecución y proscripción. Estos fenómenos se suman y dan los explosivos 70, en los cuales las reivindicaciones generales se encarnan en la Argentina como más violencia, en una sociedad herida por los gobiernos militares y gobiernos civiles títeres de las FF.AA. y de la oligarquía. El pe- ronismo vivía esta época con la decisión muy fuerte de que había que romper como fuera el círculo de la proscripción. Esto es lo que hace que la propuesta de lucha arma- da encontrase un ámbito favorable... –Situación fogoneada por el propio Perón. El llamaba “formaciones especiales” a los grupos armados de la juventud. –Sí, así los llamaba, tuvo contacto con ellos. El único sector que tenía contacto con el general, al margen de las estructuras orgánicas del movimiento, eran los Montoneros. -

Manual De Ciencia Política

Libros Derecho www.librosderechoperu.blogspot.com manuales MANUAL DE CIENCIA POLÍTICA Juan Manuel Abal Medina Abal Medina, Juan Manuel Manual de ciencia política. - 1a ed. - Buenos Aires : Eudeba, 2010. 320 p. ; 18x25 cm. - (Manuales) ISBN 978-950-23-1707-6 1. Ciencias Políticas. I. Título CDD 320 Eudeba Universidad de Buenos Aires 1ª edición: Marzo de 2010 © 2010, Editorial Universitaria de Buenos Aires Sociedad de Economía Mixta Av. Rivadavia 1571/73 (1033) Ciudad de Buenos Aires Tel: 383-8025 / Fax: 383-2202 www.eudeba.com.ar Corrección y composición general: Eudeba Impreso en Argentina. Hecho el depósito que establece la ley 11.723 No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor. www.librosderechoperu.blogspot.com ÍNDICE PRÓLOGO .................................................................................................................. 9 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 13 CAPÍTULO I. ¿QUÉ ES LA CIENCIA POLÍTICA? .............................................................. 23 I. Introducción............................................................................................................. 23 II. La Ciencia Política: evolución histórica, principales enfoques teóricos y metodológicos......................................................................................................... -

Repsol Reconoció Ante La Justicia El Daño Ambiental Que Hoy Pretende

Encrucijada griega Crónicas a flor de piel Panorama político D La receta del FMI o Una semana de La maliciosa ironía la receta argentina grandes proyectos de la historia Federico Florencia Hernán Bernal Peña Brienza www.tiempoargentino.com | año 3 | n·755 | domingo 17 de junio de 2012 edición nacional | 10 pesos | recargo envío al interior 1 peso EXCLUSIVO: LOS DOCUMENTOS QUE PRUEBAN LAS CONTRADICCIONES DE LA PETROLERA ESPAÑOLA B Economía p. 20 reportaje a antonio caló “Defiendo a Repsol reconoció ante la muerte el plan económico” El titular de la UOM justicia el daño ambiental marcó sus diferencias con Moyano y defendió el nuevo plan nacional de viviendas. p. 20-21 que hoy pretende ocultar p. 20 B Policiales Abogados de la empresa firmaron tres actas, entre 2011 y este año, en las que justicia y femicidio se comprometían a resarcir los millonarios perjuicios provocados por las tareas Polémica por de explotación de hidrocarburos. Se calcula que existen unos 18 mil pozos el fallo del contaminantes en todo el país. Las maniobras del español Antonio Brufau. p. 2 - 3 caso Taddei Especialistas afirmaron LA REUNIÓN CUMBRE EMPIEZA HOY EN LOS CABOS que aplicar la figura de “emoción violenta” es un síntoma del “patriarcado” Cristina reclamará que aún persiste. p. 42-43 al G-20 un “rescate”, B Mundo p. 20 pero a la producción corrupción política La presidenta planteará un profundo cambio en las Se cumplen tradicionales recetas de ajustes para enfrentar las 40 años del crisis. Por Hernán Dearriba, desde Nueva York. p. 6-8 Watergate La trama del escándalo que Radiografía del plan Escribe hizo caer al ex presidente Víctor Hugo de los EE UU, Richard Nixon. -

Publicaciones Periodicas Nacionalistas De Derecha

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DOCTORADO EN HISTORIA “PUBLICACIONES PERIÓDICAS NACIONALISTAS DE DERECHA: LAS TRES ETAPAS DE AZUL Y BLANCO (AZUL Y BLANCO 1956-1960, SEGUNDA REPÚBLICA 1961-1963, AZUL Y BLANCO – SEGUNDA ÉPOCA– 1966-1969)” AUTORA: MG. MARÍA VALERIA GALVÁN DIRECTOR: DR. DANIEL LVOVICH LA PLATA, FEBRERO 2012 1 Agradecimientos En primer lugar, quisiera expresar mi inmensa gratitud a mi director, Daniel Lvovich, por su paciencia, generosidad, dedicación y confianza desde las primeras etapas de mi proyecto de tesis de maestría hasta las últimas de corrección de esta tesis doctoral. Sin sus atentas y exigentes lecturas, comentarios y críticas, no imagino haber llegado hasta estas instancias. También a él le debo el haberme iniciado en el camino de la investigación histórica y, en particular, al apasionante campo de estudio del nacionalismo argentino de derechas. El desarrollo de esta tesis no hubiese sido posible sin el financiamiento otorgado por CONICET, a través de las becas tipo I y II. Asimismo, es mi deber agradecer por el espacio de trabajo y discusión que me brindó, al Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de General Sarmiento, donde tuve la suerte de integrar un seminario permanente de discusión con investigadores formados y en formación de esta institución. El debate y las reflexiones suscitados en este lugar contribuyeron enormemente en la profundización de mis conocimientos acerca de la investigación en el campo de la historia reciente y en elevar la calidad de esta tesis. Tampoco puedo dejar de reconocer el constante apoyo que me concedieron durante el desarrollo de toda la investigación las autoridades, profesores y personal del programa del Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de La Plata. -

Perón Al Poder, Cámpora a Su Casa: El Interregno De Lastiri

V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata, 2008. Perón al poder, Cámpora a su casa: El interregno de Lastiri . Marotte, Javier Pablo. Cita: Marotte, Javier Pablo (2008). Perón al poder, Cámpora a su casa: El interregno de Lastiri. V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata. Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-096/12 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar. Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org. V JORNADAS DE SOCIOLOGIA DE LA UNLP 10, 11 y 12 de diciembre Autor: Javier Pablo Marotte (Doctor © en Ciencia Política - Abogado, U. Kennedy) Pertenencia institucional: Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de Córdoba Correo electrónico: [email protected] Mesa: J1 PERON PERON - ESTUDIOS SOBRE EL PERONISMO (Coordinador Germán Soprano) Perón al poder, Cámpora a su casa: El interregno de Lastiri I.- Introducción: Nuestro estudio se centra sobre cien días de la historia argentina (4 de julio al 12 de octubre de 1973) en los cuales se produjeron hechos que provocaron perplejidad, estupor, esperanza y angustia.