Relazione Agronomica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

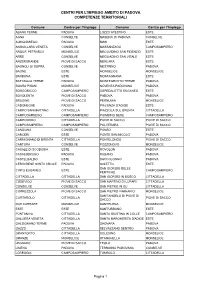

Centri Per L'impiego Ambito Di Padova Competenze Territoriali

CENTRI PER L'IMPIEGO AMBITO DI PADOVA COMPETENZE TERRITORIALI Comune Centro per l’Impiego Comune Centro per l’Impiego ABANO TERME PADOVA LOZZO ATESTINO ESTE AGNA CONSELVE MASERA' DI PADOVA CONSELVE ALBIGNASEGO PADOVA MASI ESTE ANGUILLARA VENETA CONSELVE MASSANZAGO CAMPOSAMPIERO ARQUA' PETRARCA MONSELICE MEGLIADINO SAN FIDENZIO ESTE ARRE CONSELVE MEGLIADINO SAN VITALE ESTE ARZERGRANDE PIOVE DI SACCO MERLARA ESTE BAGNOLI DI SOPRA CONSELVE MESTRINO PADOVA BAONE ESTE MONSELICE MONSELICE BARBONA ESTE MONTAGNANA ESTE BATTAGLIA TERME PADOVA MONTEGROTTO TERME PADOVA BOARA PISANI MONSELICE NOVENTA PADOVANA PADOVA BORGORICCO CAMPOSAMPIERO OSPEDALETTO EUGANEO ESTE BOVOLENTA PIOVE DI SACCO PADOVA PADOVA BRUGINE PIOVE DI SACCO PERNUMIA MONSELICE CADONEGHE PADOVA PIACENZA D'ADIGE ESTE CAMPO SAN MARTINO CITTADELLA PIAZZOLA SUL BRENTA CITTADELLA CAMPODARSEGO CAMPOSAMPIERO PIOMBINO DESE CAMPOSAMPIERO CAMPODORO CITTADELLA PIOVE DI SACCO PIOVE DI SACCO CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO POLVERARA PIOVE DI SACCO CANDIANA CONSELVE PONSO ESTE CARCERI ESTE PONTE SAN NICOLO' PADOVA CARMIGNANO DI BRENTA CITTADELLA PONTELONGO PIOVE DI SACCO CARTURA CONSELVE POZZONOVO MONSELICE CASALE DI SCODOSIA ESTE ROVOLON PADOVA CASALSERUGO PADOVA RUBANO PADOVA CASTELBALDO ESTE SACCOLONGO PADOVA CERVARESE SANTA CROCE PADOVA SALETTO ESTE SAN GIORGIO DELLE CINTO EUGANEO ESTE CAMPOSAMPIERO PERTICHE CITTADELLA CITTADELLA SAN GIORGIO IN BOSCO CITTADELLA CODEVIGO PIOVE DI SACCO SAN MARTINO DI LUPARI CITTADELLA CONSELVE CONSELVE SAN PIETRO IN GU CITTADELLA CORREZZOLA PIOVE DI SACCO SAN PIETRO -

Mortality Selection in the First Three Months of Life and Survival in the Following Thirty-Three Months in Rural Veneto (North-East Italy) from 1816 to 1835

Mortality selection in the first three months of life and survival in the following thirty-three months in rural Veneto (North-East Italy) from 1816 to 1835 Leonardo Piccione, University of Padova, Italy Gianpiero Dalla-Zuanna, University of Padova, Italy Alessandra Minello, European University Institute, Italy Abstract BACKGROUND A number of studies have examined the influence of life conditions in infancy (and pregnancy) on mortality risks in adulthood or old age. For those individuals who survived difficult life conditions, some scholars have found a prevalence of positive selection (relatively low mortality within the population), while others have observed the prevalence of a so-called scar-effect (relatively high mortality within the population). OBJECTIVE Using micro-data characterized by broad internal mortality differences before the demographic transition (forty-three parishes within the region of Veneto, North-East Italy, 1816-35), we aim to understand whether children who survived high mortality risks during the first three months of life (early infant mortality) had a higher or a lower probability of surviving during the following 33 months (late infant mortality). METHODS Using a Cox regression, we model the risk of dying during the period of 3-35 months of age, considering mortality level survived at age 0-2 months of age as the main explanatory variable. 1 RESULTS We show that positive selection prevailed. For cohorts who survived very severe early mortality selection (q0-2 > 400‰, where the subscripts are months of age), the risk of dying was 20-30% lower compared to the cohorts where early mortality selection was relatively small (q0-2 < 200‰). -

Il Tesoretto Dimenticato in Banca Oltre 1400 Conti Correnti E Libretti Di Deposito «Dormienti» Di Claudio Malfitano Più Di 1.400 Conti Dormienti Nel Padovano

MC6POM...............06.12.2008.............20:31:09...............FOTOC24 il mattino DOMENICA 7 dicembre 2008 25 PADOVAECONOMIA Il ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha annuciato che il Tesoro incasserà le somme in giacenza negli istituti di credito Il tesoretto dimenticato in banca Oltre 1400 conti correnti e libretti di deposito «dormienti» di Claudio Malfitano Più di 1.400 conti dormienti nel Padovano. In pratica al- meno 1 milione e 200 mila eu- La benzina ro «dimenticati» tra depositi Quasi 800 milioni e libretti, in banca come in po- sta, che non registrano movi- incassati dallo Stato prezzi bassi menti da almeno 10 anni. E Il caso del signor che verranno «incamerati» I prezzi dei carburanti dallo Stato tra dieci giorni, Eugenio Antico continuano a scendere sul- quando scade il termine per la scia del crollo delle quo- «risvegliare» il proprio conto di Pontelongo e di tazioni internazionali del dimenticato rivolgendosi alle petrolio. E per il primo banche. Per chi non lo farà ci Jessica Bellotto ponte invernale sulla na- sarà un’altra possibilità, ma ve è una notizia positiva: bisogna rivolgersi al ministe- un risparmio rispetto alle ro dell'Economia. I soldi po- Feste 2007 di oltre 11 euro tranno essere recuperati per per ogni rifornimento com- altri 10 anni. pleto di un'auto di media UN MILIONE DI EURO. cilindrata se la vettura è a Alcuni proprietari risultano benzina, oltre 8,5 euro in nati più di cento anni fa: po- meno se è diesel. Per chi trebbero essere morti senza ha deciso di trascorrere eredi. Oppure gli eredi ignora- questo primo ponte del- no l'esistenza del conto. -

Mappa Delle Linee Extraurbane

MAPPA DELLE LINEE EXTRAURBANE Abano T. Piazza Fontana Padova Arcella Abano T. Villa Rigoni Padova Autostazione Abano Terme Stazione Padova Bassanello A B C D E F G H i Adria Padova Brusegana Aeroporto Marco Polo Padova Camin LEGENDA SCHEMA DELLE CORSIE DELL’AUTOSTAZIONE DI PADOVA INTERURBAN BUS TERMINAL Agna Padova Chiesanuova KEYS Viale della Pace, 1 - GPS: 45.4162111,11.8833668 e 029 Agripolis Campus Padova Corso Milano 1 e 036 1 Agugliaro Padova Guizza e 071 Capolinea e 038 Albignasego Padova Mandria Corsia 1 Corsia 3 Corsia 5 Corsia 7 Corsia 9 Corsia 11 First/last stop Platform 1 Platform 3 Platform 5 Platform 7 Platform 9 Platform 11 Corsia 13 Anguillara Veneta Padova Montà Linea 53E Platform 13 Arquà Petrarca Padova Ospedale Civile e 003 e 037 e 007 e 071 e 017 e A e071 Linea in transito e 041 Arre Padova Piazza Mazzini Running line e 006 e 033 e 073 e 018 e AT e 035 e 019 e ATL Arsego Padova Pontevigodarzere TSF e 060 Arzercavalli Padova Riviere Fermata di interscambio e 021 Bassano del Grappa e 040 e 020 e M Corsia 14 e 021 TSF Platform 14 Arzerello Padova S.Carlo Connection stop e 026 e T e 074 Arzergrande Padova Sacro Cuore Linea 101 e 031_6 e TL Padova Stanga Rosà e 001 VCE Linea feriale e festiva e 080 e 015 Badia Polesine Padova via Giotto Weekdays and Holydays e 002 e 010 Bus a lunga percorrenza Bagnoli di Sopra Padova via Toti 2 e 004 e 013 e 062 Long-distance buses 2 Baone Padova Voltabarozzo Linea prolungata Linea 208 e 005 e 016 Linea 80 e 063 Barbano Vicentino Padova Zona Industriale Cusinati Barbarano Palugana Extension -

The Parallel Decline of Early Baptism and Early Mortality in the Province of Padua (Northeast Italy), 1816‒1870

DEMOGRAPHIC RESEARCH VOLUME 36, ARTICLE 27, PAGES 759-802 PUBLISHED 15 MARCH 2017 http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol36/27/ DOI: 10.4054/DemRes.2017.36.27 Research Article First signs of transition: The parallel decline of early baptism and early mortality in the province of Padua (northeast Italy), 1816‒1870 Alessandra Minello Gianpiero Dalla-Zuanna Guido Alfani © 2017 Minello, Dalla-Zuanna & Alfani. This open-access work is published under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial License 2.0 Germany, which permits use, reproduction & distribution in any medium for non-commercial purposes, provided the original author(s) and source are given credit. See http:// creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/ Contents 1 Introduction 760 2 Baptismal practices in Western Europe: Ecclesiastical rules and real 763 practices 2.1 Evolution of ecclesiastical rules 763 2.2 Empirical findings in Europe and Italy 765 2.3 Early baptism and early mortality 767 3 Data and variables 770 3.1 Data 770 3.2 Variables 773 4 Methods 776 5 Results 779 5.1 Preliminary analysis 779 5.2 Life tables 783 5.3 Logit regression models 784 6 Discussion 788 References 792 Appendix 798 Demographic Research: Volume 36, Article 27 Research Article First signs of transition: The parallel decline of early baptism and early mortality in the province of Padua (northeast Italy), 1816‒1870 Alessandra Minello1 Gianpiero Dalla-Zuanna2 Guido Alfani3 Abstract OBJECTIVE The aim of this article is to investigate the parallel decline of early baptism and early mortality at the beginning of the demographic transition in a European high-neonatal mortality context. -

MAPPA DELLE LINEE EXTRAURBANE a B C D E F G H I

MAPPA DELLE LINEE EXTRAURBANE Abano T. Piazza Fontana Padova Arcella Abano T. Villa Rigoni Padova Autostazione Abano Terme Stazione Padova Bassanello A B C D E F G H i Adria Padova Brusegana Aeroporto Marco Polo Padova Camin LEGENDA SCHEMA DELLE CORSIE DELL’AUTOSTAZIONE DI PADOVA INTERURBAN BUS TERMINAL Agna Padova Chiesanuova KEYS Viale della Pace, 1 - GPS: 45.4162111,11.8833668 e 029 Agripolis Campus Padova Corso Milano 1 e 036 1 Agugliaro Padova Guizza e 071 Capolinea e 038 Albignasego Padova Mandria Corsia 1 Corsia 3 Corsia 5 Corsia 7 Corsia 9 Corsia 11 First/last stop Platform 1 Platform 3 Platform 5 Platform 7 Platform 9 Platform 11 Corsia 13 Anguillara Veneta Padova Montà e 003 e 037 e 007 e 071 e 017 e A Linea 53E Platform 13 Arquà Petrarca Padova Ospedale Civile e071 Linea in transito Arre Padova Piazza Mazzini Running line e 006 e 041 e 033 e 073 e 018 e AT Arsego Padova Pontevigodarzere TSF e 035 e 019 e ATL e 060 Arzercavalli Padova Riviere Fermata di interscambio e 021 Bassano del Grappa e 040 e 020 e M Corsia 14 e 021 Arzerello Padova S.Carlo TSF e T Platform 14 e 074 Connection stop Linea 101 e 026 Arzergrande Padova Sacro Cuore e 031_6 e TL Padova Stanga Linea feriale e festiva Rosà e 001 VCEe 015 Badia Polesine Padova via Giotto Weekdays and Holydays e 002 e 010 e 080 Bus a lunga percorrenza Bagnoli di Sopra Padova via Toti 2 e 004 e 013 e 062 Long-distance buses 2 Baone Padova Voltabarozzo Linea prolungata Linea 208 e 005 e 016 Linea 80 e 063 Barbano Vicentino Padova Zona Industriale Cusinati Barbarano Palugana Extension -

Linea - E001/ E604 - PADOVA - PIOVE DI SACCO; PIOVE DI SACCO - ADRIA; ADRIA-CODIGORO Con Dir

Linea - E001/ E604 - PADOVA - PIOVE DI SACCO; PIOVE DI SACCO - ADRIA; ADRIA-CODIGORO con dir. Rottanova-Agna e dev. Correzzola Vettori Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Cadenza fer fer fer fV fer fer fer fer fer fer fer fer fer fer fV fV Note PADOVA AUTOSTAZIONE 06.30 . 07.25 08:10 . 09.05 . 09:45 10:45 . 11:20 . 12:05 . 12.30 . PADOVA P.BOSCHETTI 06.33 . 07.28 08:10 09.08 . 09:48 10:48 . 11:23 . 12:08 12.33 . PADOVA OSPEDALE 06.35 . 07.30 08:15 . 09.10 . 09:50 10:50 . 11:25 . 12:10 . 12.35 . PADOVA PONTECORVO V.FACCIOLATI 06.39 . 07.34 08:19 09.14 . 09:54 10:54 . 11:29 . 12:14 12.38 . VOLTABAROZZO 06.44 . 07.40 08:25 . 09.20 . 10:00 11:00 . 11:35 . 12:20 . 12.45 . RONCAGLIA 06.46 . 07.43 08:28 . 09.23 . 10:03 11:03 . 11:38 . 12:23 . 12.48 . P.TE SAN NICOLO' 06.49 . 07.47 08:32 . 09.27 . 10:07 11:07 . 11:42 . 12:27 . 12.52 . LEGNARO 06.53 . 07.51 08:36 . 09.31 . 10:11 11:11 . 11:46 . 12:31 . 12.56 . VIGOROVEA 06.59 . 07.57 08:42 . 09.37 . 10:17 11:17 . 11:52 . 12:37 . 13.02 . BV. BRUGINE 07.00 . 07.58 08:43 . 09.38 . 10:18 11:18 . 11:53 . 12:38 . 13.03 . PIOVE DI SACCO AUTOSTAZIONE 07.05 . -

Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Provinciale Di Padova

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 31 OTTOBRE 2011 UFFICIO GARE N. 33 Campionato Italiano Seconda Divisione Maschile Girone: Girone SUD 002523 A.S.DIL.PALL. REDENTORE ESTE - ESTE (PD) Sede : C.P. 64 - 35042 ESTE Tel. 042950120 - Fax 042950120 Sponsor : Campo : Palestra 'Patronato Redentore', Via Fiume, 65 35042 ESTE (PD) Maglia : BIANCO Dirigente : ZANETTI PIERLUIGI Telefono : 3920131306 003184 BASKET PATAVIUM A.S.D. - PADOVA (PD) Sede : VIA DELLE SCUOLE 5 - 35121 PADOVA Tel. 049/8809147 - Fax 049/8809147 Sponsor : Campo : Pal. 'Parrocchia Guizza', Via Delle Scuole, 5 35100 PADOVA (PD) Maglia : BIANCO Dirigente : MENEGHIN EZIO Telefono : 3488132097 039556 SCUOLA BASKET EUGANEA - ESTE (PD) Sede : Via Giovanni X X I I I 3 - 35042 ESTE Tel. 0429/3859 - Fax 0429/611008 Sponsor : Campo : Palestra Comunale di Baone, Via Monte Gula 35030 BAONE (PD) Maglia : Arancione Dirigente : Nicola Cesaro Telefono : 3476400247 039921 POL. I FROGS DIL. - NOVENTA PADOVANA (PD) Sede : VIA F. PETRARCA 25 - 35027 NOVENTA PADOVANA Tel. 049/628911 - Fax 049/628911 Sponsor : Campo : Palestra, Villaggio S. Antonio 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) Maglia : Blu Dirigente : Nicoletto Federico Telefono : 3475872382 046915 A.S.DIL. PERNUMIA BASKET - PERNUMIA (PD) Sede : VIA VERDI 5 - 35020 PERNUMIA Tel. 0429/779455 - Fax 0429 Sponsor : Campo : TENSOSTRUTTURA, Via G. Verdi, 5 35020 PERNUMIA (PD) Maglia : verde Dirigente : ZULIANI MICHELE Telefono : 3474660522 COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA 35137 PADOVA - Via Calatafimi, 12 Tel. 0498756916 - Fax 049657488 segue C.U. n. 43 del 31 Ottobre 2011 U.G. n.33 047725 BASKET CONSELVE A.S.D. - CONSELVE (PD) Sede : VIA CASETTE 107 - 35026 CONSELVE Tel. -

Page 1 12. 7. 89 Επίσημη Εφημερίδα Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ

12 . 7 . 89 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ . L 198/ 1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 1989 για την επιλογή αγροτικών περιοχών που μπορούν να τύχουν κοινοτικής συνδρομής βάσει του στόχου 5 β , όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 2052/88 του Συμβουλίου (89/426/EOK) H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ότι οι περιοχές που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης αντιστοιχούν στα κριτήρια επιλογής που αναφέ Έχοντας υπόψη : ρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής αριθ . 2052/88 και στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του Κοινότητας, κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 4253/88 , λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συγκέντρωσης της συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 2052/88 του Συμβουλίου της 24ης 4 παράγραφος 4 του τελευταίου κανονισμού· Ιουνίου 1988 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και το συντονισμό των παρεμ ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι βάσεών τους μεταξύ τους , καθώς και με τις παρεμβάσεις της σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Γεωργικών Διαρθρώ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφιστα σεων και Αγροτικής Ανάπτυξης, μένων χρηματοδοτικών οργάνων 0), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2, τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 4253/88 του Συμβουλίου της 19ης ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ : Δεκεμβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονι σμού (ΕΟΚ) αριθ . 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ Άρθρο 1 τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τρά πεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδο Οι επιλέξιμες περιοχές βάσει του στόχου 5 β , όπως ορίζεται τικών οργάνων (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 , στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . -

Intero Territorio Comunale Zonizzazione - Variante Al Pi N

LEGENDA Zona A Pertinenze scoperte da tutelare Zona B Contesti figurativi Zona C1 Itinerari paesaggistici Zona C2 Ambito di percezione del cono visivo Zona D1 Cono visivo (Categoria 1) Zona D1a Corridoi ecologici primari Zona CD Corridoi ecologici secondari territoriali Zona D3 Corridoi ecologici terziari locali Zona agricola Ambiti di edificazione diffusa Ambiti di integrità fondiaria,paesaggistica e ambientale Ambiti di importanza ambientale Ambiti di importanza paesaggistica Ambiti di localizzazione degli interventi edilizi Ambiti preferenziali di forestazione Zona F1 Zona F2 Zona F3 Zona F4 Zona F5 Area di degrado SUA: P.D.L. SUA: P.D.L. convenzionato SUA: P.D.R. SUA: P.I.R.U.E.A. Fasce di rispetto dell'area stradale, ferroviaria, cimiteriale, depuratore e dell'eletrodotto Fascia di rispetto fluviale. N.di A. PATI art. 8 comma 12 Fiume Bacchiglione: 100 metri Canali consortili: 50 metri Idrografia consortile fonte di vincolo idrogeologico. NTO Piano Interventi art.10 comma 2 Zona di tutela di 10 metri Vincolo Idrogeologico NTO Piano Interventi art.10 comma 2 Zona di tutela di 50 metri Vincolo paesaggistico ex D. Lgl 42/2004 Area di ex discarica Centri abitati Centro storico Complessi edificati di grande valore storico-ambientale-monumentale Edifici ricompresi nell'ambito del centro storico con intervento di tipo codificato ed edifici reintrodotti del disposto della delib. di Giunta Regionale n. 2485 del 21.09.2001 n Edifici isolati di interesse architettonico-ambientale con intervento di tipo codificato Edifici sottoposti a normativa particolare NTO art. 17 AN Annessi rustici non più funzionali al fondo agricolo Edifici sottoposti a normativa particolare N.T.O. -

Fahrradwege in Der Provinz Padua Pistes Cyclables Dans La Province

vandura BRENTA tergola GALLIERA VENETA MUSON vecchio N S. MARTINO DI LUPARI MUSON dei sassi TREVISO ASTICO → CITTADELLA TOMOBOLO CARMIGNANO DI BRENTA SILE FONTANIVA PIOMBINO DESE GRANTORTO TREBASELEGHE S. GIORGIO IN BOSCO LOREGGIA Fahrradwege in VILLA DEL CONTE der Provinz Padua CAMPOSAMPIERO pistes cyclables S. GIUSTINA IN COLLE MASSANZAGO dans la province CAMPO S. MARTINO PIAZZOLA SUL BRENTA S. GIORGIO de Padoue DELLE PERTICHE BORGORICCO CURTAROLO VILLAFRANCA PADOVANA BRENTA (NÖRDLICHER ABSCHNITT) → 38 KM BRENTA (SECTION NORD) CAMPODORO CAMPODARSEGO RADWEG BRENTA NOCH NICHT FERTIGGESTELLT → 8 KM LIMENA BRENTA, PISTE PAS ENCORE COMPLETÉE VIGODARZERE CADONEGHE TERGOLA-MUSON DEI SASSI → 30 + 27 KM VIGONZA VICENZA ← VEGGIANO BACCHIGLIONE MUSON VECCHIO 18 KM CERVARESE tergola → S. CROCE NOVENTA SELVAZZANO PADOVANA DENTRO SACCOLONGO PADOVA INTERBIKE → 1,35 KM PONTE S. NICOLO’ TREVISO-OSTIGLIA 32 KM ROVOLON ABANO TERME → torreglia ALBIGNASEGO TEOLO MONTEGROTTO TERME FLUSSRING IN PADUA-BRENTELLA-PIOVEGO → 47 KM ANNEAU FLUVIAL DE PADOUE-BRENTELLA-PIOVEGO vo’ MASERA’ DI PADOVA CAsalserugo galzignano DUE CARRARE polverara BACCHIGLIONE-CERESONE 59 KM COLLI EUGANEI Campagna → Lupia BATTAGLIA caGNOLA VENEZIA TERME → cinto euganeo PIOVE DI SACCO VERBINDUNGSRING DER EUGANEISCHEN HÜGEL-BACCHIGLIONE 4 KM → arua’ petrarca cartura LIEN BACCHIGLIONE - ANNEAU DES COLLINES EUGANÉENNES bovolenta arzergrande codevigo terassa RING DER EUGANEISCHEN HÜGEL → 64 KM baone padovana pontelongo ANNEAU DES COLLINES EUGANÉENNES MEGLIADINO S. FIDENZIO este monselice correzzola -

La Riclassificazione Sismica Della Regione Del Veneto

AGOSTO 2020 La Riclassificazione Sismica della Regione del Veneto Studio a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – ICEA dell’Università degli Studi di Padova SULLA RILEVANZA DELL’AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO a cura di Mariano Angelo Zanini*, Lorenzo Hofer*, Flora Faleschini*, Carlo Pellegrino* *Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – Università degli Studi di Padova È di recente invio (5 giugno 2020) la richiesta da parte delle professioni tecniche del Veneto, con il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) – Sezione Veneto di un aggiornamento della classificazione sismica dei territori dei Comuni della Regione del Veneto attualmente ricadenti nella Zona Sismica 4 con modifica della classificazione sismica alla Zona Sismica 3. Tale riclassificazione porterebbe significativi vantaggi in termini possibilità di accesso ai benefici fiscali previsti per interventi di miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente, che vengono limitati alle unità immobiliari che ricadono nelle Zone Sismiche 1, 2 e 3, secondo la Classificazione Sismica introdotta con l’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM n°3274 del 20/03/2003 (http://zonesismiche.mi.ingv.it/class2004.html), oltre ad adeguare la classificazione sismica del territorio regionale con i livelli di pericolosità sismica indicati dalla Mappa di Pericolosità Sismica MPS04 ufficializzata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri OPCM n°3519 del 28/04/2006, All.1b. Il presente documento ha pertanto l’obiettivo di approfondire la problematica relativa all’aggiornamento della classificazione sismica della Regione del Veneto, con l’obiettivo di quantificare i potenziali benefici derivanti dalla succitata modifica.