Liste Des Questions Écrites Signalées 2057

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mobilizing in Different Political Opportunity Structures: the Cases of French and British Muslims

ASPJ Africa & Francophonie - 1st Quarter 2012 Mobilizing in Different Political Opportunity Structures The Cases of French and British Muslims IMÈNE AJALA, PHD* ssues related to Islam in the European sphere have increasingly been at the forefront of public spaces and part of decision makers’ agendas. According to the European Union (EU) Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, the EU includes at least 13 million Muslims, repre- senting 5 percent of Europeans.1 For Jocelyne Césari, “Muslim immigra- tionI to Europe and North America can be seen as the foundational moment for a new transcultural space—a space where individuals live and experience different cultural references and values that are now disconnected from national contexts and boundaries.”2 Such a transcultural space is characterized by the forceful emergence of a transnational religion (Islam) in a secularized public space (Europe).3 This situation necessarily leads to tensions; that is, Eu- ropean Muslims experience difficult relations with their respective govern- ments.4 The context of the “war on terror” since the attacks of 11 Sep- tember 2001 (9/11) and the security implied have drawn additional attention to Muslims and their claims-making in terms of economic, political, and religious rights in European countries. Muslims’ integration is considered a challenge constructed as a confrontation between religious discourses and secular spaces. Of course, national differences have different effects in terms of the conceptualization of multiculturalism, and one can distinguish among them by different “philosophies of integration.”5 * The author holds a BA in political science from the Grenoble Institute of Political Studies, Grenoble, France, as well as an MA and a PhD in international relations from the Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland. -

N° 3690 Assemblée Nationale Proposition De

N° 3690 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011. PROPOSITION DE LOI visant à interdire l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de mines d’hydrocarbures non conventionnels et a assurer plus de transparence dans le code minier, (Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mesdames et Messieurs Jean-Marc AYRAULT, Yves COCHET, Jean-Paul CHANTEGUET, Philippe MARTIN, François BROTTES, François DE RUGY, Geneviève GAILLARD, Noël MAMÈRE, Marie-Lou MARCEL, Frédérique MASSAT, Dominique ORLIAC, Germinal PEIRO, Philippe PLISSON, Anny POURSINOFF, Jean- Jack QUEYRANNE, Christiane TAUBIRA, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Jean-Louis BIANCO, Martine BILLARD, Christophe BOUILLON, Christophe CARESCHE, Claude DARCIAUX, Jacques DESALLANGRE, William DUMAS, Aurélie FILIPPETTI, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Bernard LESTERLIN Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Catherine QUÉRÉ, André VÉZINHET, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2), députés. ____________________________ (1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean- Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, -

Frankreichs Empire Schlägt Zurück Gesellschaftswandel, Kolonialdebatten Und Migrationskulturen Im Frühen 21

Dietmar Hüser (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Christine Göttlicher Frankreichs Empire schlägt zurück Gesellschaftswandel, Kolonialdebatten und Migrationskulturen im frühen 21. Jahrhundert Das Empire schlägt zurück. In vielerlei Hinsicht und mit vielfältigen Konse- quenzen. Seit fast drei Jahrzehnten zeigt sich Frankreich als verunsicherte Republik. Als gespalten auch zwischen denen, die die immer offensicht- licheren Rück- und Einflüsse des früheren Kolonialreiches als Wohltat für Gesellschaft, Politik und Kultur des ehemaligen Mutterlandes empfin- den, als Auf-bruch zu neuen Ufern. Und denen, die dies prinzipiell anders sehen, die das Konfrontieren der République une et indivisible mit einer selbstbewussten France au pluriel für den Untergang des Abendlandes halten. Zwischen jenen auch, die negativ empfundene Folgewirkungen einer beschleunigten Welt in primär kolonial- bzw. migrationsdimensio- nierte Begründungskontexte einordnen. Und jenen, die auf das Versagen der „Großen Politik“ verweisen, auf anachronistische Elitenrekrutierung, auf ein erstarrtes republikanisches Modell fernab der gelebten Realität breiter Bevölkerungskreise. Frankreichs Empire schlägt zurück Empire Frankreichs kassel ISBN 978-3-89958-902-3 university press Dietmar Hüser Dietmar Dietmar Hüser (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Christine Göttlicher Frankreichs Empire schlägt zurück Gesellschaftswandel, Kolonialdebatten und Migrationskulturen im frühen 21. Jahrhundert kassel university press Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar ISBN print: 978-3-89958-902-3 ISBN online: 978-3-89958-903-0 URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0002-9037 © 2010, kassel university press GmbH, Kassel www.upress.uni-kassel.de Umschlagbild mit freundlicher Genehmigung des Zeichners Plantu aus dem Buch: Plantu, Je ne dois pas dessiner ..., Paris (Editions du Seuil) 2006, S.136-137. -

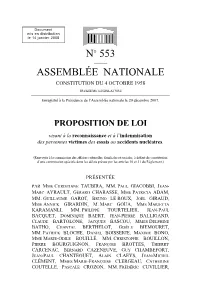

Assemblée Nationale

Document mis en distribution le 14 janvier 2008 N° 553 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007. PROPOSITION DE LOI visant à la reconnaissance et à l’indemnisation des personnes victimes des essais ou accidents nucléaires, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE PAR MME CHRISTIANE TAUBIRA, MM. PAUL GIACOBBI, JEAN- MARC AYRAULT, GÉRARD CHARASSE, MME PATRICIA ADAM, MM. GUILLAUME GAROT, BRUNO LE ROUX, JOËL GIRAUD, MME ANNICK GIRARDIN, M. MARC GOUA, MME MARIETTA KARAMANLI, MM. PHILIPPE TOURTELIER, JEAN-PAUL BACQUET, DOMINIQUE BAERT, JEAN-PIERRE BALLIGAND, CLAUDE BARTOLONE, JACQUES BASCOU, MMES DELPHINE BATHO, CHANTAL BERTHELOT, GISÈLE BIEMOURET, MM. PATRICK BLOCHE, DANIEL BOISSERIE, MAXIME BONO, MME MARIE-ODILE BOUILLÉ, MM. CHRISTOPHE BOUILLON, PIERRE BOURGUIGNON, FRANÇOIS BROTTES, THIERRY CARCENAC, BERNARD CAZENEUVE, GUY CHAMBEFORT, JEAN-PAUL CHANTEGUET, ALAIN CLAEYS, JEAN-MICHEL CLÉMENT, MMES MARIE-FRANÇOISE CLERGEAU, CATHERINE COUTELLE, PASCALE CROZON, MM. FRÉDÉRIC CUVILLIER, MICHEL DEBET, PASCAL DEGUILHEM, MME MICHÈLE DELAUNAY, MM. GUY DELCOURT, MICHEL DELEBARRE, BERNARD DEROSIER, MARC DOLEZ, RENÉ DOSIÈRE, JULIEN DRAY, JEAN-PIERRE DUFAU, WILLIAM DUMAS, MME LAURENCE DUMONT, MM. JEAN-PAUL DUPRÉ, MME ODETTE DURIEZ, MM. PHILIPPE DURON, OLIVIER DUSSOPT, CHRISTIAN ECKERT, MME CORINNE ERHEL, MM. ALBERT FACON, MME MARTINE FAURE, M. HERVÉ FÉRON, MME GENEVIÈVE FIORASO, MM. PIERRE FORGUES, MICHEL FRANÇAIX, JEAN-LOUIS GAGNAIRE, MMES GENEVIÈVE GAILLARD, CATHERINE GÉNISSON, M. JEAN-PATRICK GILLE, MME PASCALE GOT, M. DANIEL GOLDBERG, MMES ÉLISABETH GUIGOU, DANIÈLE HOFFMAN-RISPAL, SANDRINE HUREL, M. -

Mobilizing in Different Political Opportunity

University of Wollongong Research Online University of Wollongong in Dubai - Papers University of Wollongong in Dubai 2012 Mobilizing in Different Political Opportunity Structures The aC ses of French and British Muslims Imene Ajala Grenoble Institute of Political Studies, [email protected] Publication Details Ajala, I. 2012, 'Mobilizing in Different Political Opportunity Structures The asC es of French and British Muslims', Air and Space Power Journal, pp. 48-84. Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] ASPJ Africa & Francophonie - 1st Quarter 2012 Mobilizing in Different Political Opportunity Structures The Cases of French and British Muslims IMÈNE AJALA, PHD* ssues related to Islam in the European sphere have increasingly been at the forefront of public spaces and part of decision makers’ agendas. According to the European Union (EU) Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, the EU includes at least 13 million Muslims, repre- senting 5 percent of Europeans.1 For Jocelyne Césari, “Muslim immigra- tionI to Europe and North America can be seen as the foundational moment for a new transcultural space—a space where individuals live and experience different cultural references and values that are now disconnected from national contexts and boundaries.”2 Such a transcultural space is characterized by the forceful emergence of a transnational religion (Islam) in a secularized public space (Europe).3 This situation necessarily leads to tensions; that is, Eu- ropean Muslims experience difficult relations with their respective govern- ments.4 The context of the “war on terror” since the attacks of 11 Sep- tember 2001 (9/11) and the security implied have drawn additional attention to Muslims and their claims-making in terms of economic, political, and religious rights in European countries. -

Decision No. 2011-625 DC of 10 March 2011

Decision no. 2011-625 DC of 10 March 2011 [Law on guidelines and programming for the performance of internal security] In the conditions provided for by Article 61-2 of the Constitution, the Constitutional Council was seized of an application relating to the Law on guidelines and programming for the performance of internal security on 15 February 2011 by Mr Jean-Marc AYRAULT, Ms Sylvie ANDRIEUX, Messrs Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Ms Delphine BATHO, Ms Marie-Noëlle BATTISTEL, Messrs Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Ms Marie-Odile BOUILLÉ, Ms Monique BOULESTIN, Messrs Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Thierry CARCENAC, Guy CHAMBEFORT, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Ms Pascale CROZON, Messrs Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, François DELUGA, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Ms Laurence DUMONT, Messrs Jean-Paul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Hervé FÉRON, Pierre FORGUES, Ms Valérie FOURNEYRON, Mr Jean-Louis GAGNAIRE, Ms Geneviève GAILLARD, Messrs Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Ms Élisabeth GUIGOU, Mr David HABIB, Ms Danièle HOFFMAN-RISPAL, Ms Sandrine HUREL, Ms Françoise IMBERT, Messrs Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Ms Marietta KARAMANLI, Messrs Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Ms Colette LANGLADE, Mr Jean- Yves LE BOUILLONNEC, Ms Annick LE LOCH, Mr Bruno LE ROUX, Ms Catherine LEMORTON, -

N° 1258 Assemblée Nationale Proposition De

Document mis en distribution le 18 novembre 2008 N° 1258 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 novembre 2008. PROPOSITION DE LOI relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mesdames et Messieurs Christiane TAUBIRA, Paul GIACOBBI, Jean-Marc AYRAULT, Gérard CHARASSE, Jean-Patrick GILLE, Patricia ADAM, Guillaume GAROT, Bruno LE ROUX, Joël GIRAUD, Annick GIRARDIN, Marc GOUA, Marietta KARAMANLI, Philippe TOURTELIER, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean- Pierre BALLIGAND, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Delphine BATHO, Chantal BERTHELOT, Gisèle BIEMOURET, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Marie- Odile BOUILLÉ, CHRISTOPHE BOUILLON, Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Thierry CARCENAC, Bernard CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Marie-Françoise CLERGEAU, Catherine COUTELLE, PASCALE CROZON, Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Michèle DELAUNAY, Guy DELCOURT, Michel DELEBARRE, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Laurence DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Odette DURIEZ, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Corinne ERHEL, Albert FACON, Martine FAURE, Hervé FÉRON, Geneviève FIORASO, Pierre FORGUES, -

ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE Coordonnées Des Départements Et Collectivités Territoriales Liste Des Conseillers Dé

ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE CERCLE DES ÉLUS Coordonnées des Départements et Collectivités Territoriales Liste des Conseillers départementaux par Département et par canton CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN RÉGION-AUVERGNE-RHÔNE-ALPES HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 45 AVENUE ALSACE-LORRAINE 01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX - 04 74 32 32 32 01 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT : Monsieur Jean DEGUERRY LISTE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX PAR CANTON AMBÉRIEU-EN-BUGEY / Madame Sandrine CASTELLANO & Monsieur Christophe FORTIN ATTIGNAT / Madame Clotilde FOURNIER & Monsieur Walter MARTIN BELLEGRADE-SUR-VALSERINE / Madame Myriam BOUVET-MULTON & Monsieur Guy LARMANJAT BELLEY / Madame Carène TARDY & Monsieur Jean-Yves HEDON BOURG-EN-BRESSE 1 / Madame Hélène MARECHAL & Monsieur Bernard PERRET BOURG-EN-BRESSE 2 / Madame Hélène CEDILEAU & Monsieur Pierre LURIN CEYZERIAT / Madame Martine TABOURET & Monsieur Jean-Yves FLOCHON CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE / Madame Muriel LUGA GIRAUD & Monsieur Roland BERNIGAUD GEX / Madame Véronique BAUDE & Monsieur Gérard PAOLI HAUTEVILLE-LOMPNES / Madame Annie MEURIAU & Monsieur Philippe EMIN LAGNIEU / Madame Viviane VAUDRAY & Monsieur Charles DE LA VERPILLIERE MEXIMIEUX / Madame Elisabeth LAROCHE & Monsieur Romain DAUBIÉ MIRIBEL / Madame Caroline TERRIER & Monsieur Jean-Pierre GAITET NANTUA / Monsieur le Président Jean DEGUERRY & Madame Natacha LORILLARD OYONNAX / Madame Liliane MAISSIAT & Monsieur Michel PERRAUD PONT-D'AIN / Monsieur Damien ABAD & Madame Marie-Christine CHAPEL REPLONGES / Madame Valérie GUYON & Monsieur Guy BILLOUDET -

Mapping Political Discourse: an Application of Network Visualization to Textual Records of Legislative Deliberations

Mapping political discourse: An application of network visualization to textual records of legislative deliberations Norbert Kwan Nok Chan Azadeh Nematzadeh Karissa McKelvey School of Public and Environmental Affairs School of Informatics and Computing, School of Informatics and Computing, Indiana University Indiana University Indiana University Email: [email protected] Email: [email protected] Email: [email protected] Abstract—In political science, one strand of research on agenda To tease out the mechanisms of agenda setting, much of the setting concerns the politics of choosing and defining problems research falls on the strategies and calculations of actors who for policy action. While theory deals with both strategies for engage in the contest (Cobb and Elder 1972; Rochefort and agenda control at the individual level and the dynamic of agenda change at the aggregate level, existing quantitative analysis Cobb 1994), the cognitive and informational basis of agenda remains confined to the latter. This deficiency prevents scholars change (Jones 2001), the general institutional environment from testing empirical observations about the micro-macro link regulating agenda formation and revision (Kingdon 1984; between behaviors and outcomes. With a view to closing this Jones and Baumgartner 1993; Workman, Jones, and Jochim analytical gap, this paper describes our application of network 2009), and the broad patterns of agenda change (Downs 1972; visualization as a first step to realizing the aggregate structure of local interactions between participants of in the legislative Baumgartner and Jones 2003). However, existing research has process. It concludes with some preliminary outputs generated yet to take a systematic look at the micro-macro link between from a dataset of published chamber deliberations in the French the disparate actions pursued by individual actors and the national legislature . -

China's Two-Phase Operation for Cyber Control-In

ASPJ–Africa and Francophonie 1st Quarter 2012 Quarter 1st Francophonie and ASPJ–Africa 1st Quarter 2012 Volume 3, No. 1 Revisiting Transitions in the Arab World, Spring or Fall? David S. Sorenson, PhD Armèe de l’Air nigèriane l’Air de Armèe Air Commodore Olutayo T. Oguntoyinbo T. Olutayo Commodore Air Kalu N. Kalu, PhD PhD Kalu, N. Kalu du conflit et de la violence dans le Delta du Niger, au Nigéria au Niger, du Delta le dans violence la de et conflit du La construction des identités : explications alternatives alternatives explications : identités des construction La Wither the Jasmine: China’s Two-Phase Operation for Cyber Control-in-Depth Scott J. Henderson Imène Ajala, PhD Ajala, Imène Le cas des musulmans français et britanniques et français musulmans des cas Le Mobilisation dans différentes structures politiques structures différentes dans Mobilisation Mobilizing in Different Political Opportunity Structures: The Cases of French and British Muslims Imène Ajala, PhD Scott J. Henderson Henderson J. Scott en deux phases du cyberespace par la Chine la par cyberespace du phases deux en Le Jasmin s’est flétri : la prise de contrôle intégral intégral contrôle de prise la : flétri s’est Jasmin Le Constructing Identities: Alternative Explanations of Conflict and Violence in the Niger Delta, Nigeria Kalu N. Kalu, PhD Air Commodore Olutayo T. Oguntoyinbo Nigerian Air Force Trimestre 2012 Trimestre David S. Sorenson, PhD Sorenson, S. David e Transitions dans le monde arabe : Printemps ou automne ? ou Printemps : arabe monde le dans Transitions Volume 3, No. 1 No. 3, Volume trimestre 2012 trimestre 1 e ASPJ–Afrique et Francophonie 1 Francophonie et ASPJ–Afrique http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/Index.asp 2012-01 outside cover.indd 1 2/28/2012 2:21:54 PM Chief of Staff, US Air Force Gen Norton A. -

Migration and Climate Change Women's Contribution to Living Together

SIW ExEcutIvE and Euro-MEdItErranEan rEgIonal MEEtIngS FédératIon dES BouchES-du-rhônE, MarSEIllE, FrancE 02 AND 03 OCTOBER 2015 WOMEN AND THE EUROMEDITERRANEAN Migration and Climate Change Women's Contribution to Living Together Friday 02 october 2015 10.00-12.00hrs – SocIalISt IntErnatIonal WoMEn ExEcutIvE MEEtIng 15.00-16.00hrs – rEgIonal MEEtIng – oPEnIng SESSIon Jean-david ciot , First Secretary of the Socialist Federation ‘Bouches-du-Rhône’, France ouafa hajji , President of the Socialist International Women (SIW); Member of the Political Bureau of the Socialist Union of Popular Forces (USFP), Morocco Miguelina vecchio , SIW Vice-President; President of the Labour Women Action (AMT) of the Democratic Labour Party (PDT), Brazil tsogzolmaa tsedenbal , president of Social-democracy - Mogolian Women's association, Mongolian People's Party (MPP), Mongolia claude roiron , National Secretary of the National Secretariat for Women's Rights of the Socialist Party (PS), France 16.00-18.00hrs – FIrSt SESSIon – Euro-Mediterranean: Who are the women migrants? Where are they coming from? Where are they going? Moderator: Miguelina vecchio , SIW Vice-President; President of the Labour Women Action (AMT) of the Democratic Labour Party (PDT), Brazil thouraya hammami Bekri , Vice-President of the National Council, Ettakatol, Tunisia Maurice Braud , National Secretary of the National Secretariat for International Relations, Migration, Co-Development, France Zefi dimadama , PES Women Vice-President; Panhellenic Socialist Movement (PASOK), Greece Sylvie -

Décision N° 2010-602 DC Du 18 Février 2010

Décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010 (Loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés) Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, le 26 janvier 2010, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mmes Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Catherine COUTELLE, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, René DOSIÈRE, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Claude FRUTEAU, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE, Mme Annick GIRARDIN, MM.