Bibliographie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tribunal De BOULAY / Bureau De BOUZONVILLE

Tribunal de BOULAY / Bureau de BOUZONVILLE Registres du livre foncier COTE Commune n° de volume feuillets Observations 5Q3/ 1 ALZING 1 1 à 60 5Q3/ 2 ALZING 2 61 à 110 5Q3/ 3 ALZING 3 111 à 200 5Q3/ 4 ALZING 4 201 à 259 5Q3/ 5 ALZING 5 260 à 332 5Q3/ 6 ALZING 6 333 à 389 5Q3/ 7 ALZING 7 390 à 456 5Q3/ 8 ALZING 8 457 à 510 5Q3/ 9 ALZING 9 511 à 574 5Q3/ 10 ALZING 10 575 à 655 5Q3/ 11 ALZING 11 656 à 708 5Q3/ 12 ALZING 12 709 à 743 5Q3/ 13 ALZING Volume A de continuation 5Q3/ 14 ALZING Volume B 5Q3/ 15 ANZELING 1 1 à 58 5Q3/ 16 ANZELING 2 59 à 123 5Q3/ 17 ANZELING 3 124 à 197 5Q3/ 18 ANZELING 4 198 à 259 5Q3/ 19 ANZELING 5 260 à 306 5Q3/ 20 ANZELING 6 307 à 348 5Q3/ 21 ANZELING 7 349 à 410 5Q3/ 22 ANZELING 8 411 à 491 5Q3/ 23 ANZELING 9 492 à 565 5Q3/ 24 ANZELING Volume A de continuation 5Q3/ 25 BERVILLER 1 1 à 54 5Q3/ 26 BERVILLER 2 55 à 107 5Q3/ 27 BERVILLER 3 108 à 175 5Q3/ 28 BERVILLER 4 176 à 251 5Q3/ 29 BERVILLER 5 252 à 310 5Q3/ 30 BERVILLER 6 311 à 374 5Q3/ 31 BERVILLER 7 375 à 422 5Q3/ 32 BERVILLER 8 423 à 463 5Q3/ 33 BERVILLER 9 464 à 515 5Q3/ 34 BERVILLER 10 516 à 567 5Q3/ 35 BERVILLER 11 568 à 623 5Q3/ 36 BERVILLER 12 624 à 681 5Q3/ 37 BERVILLER 13 682 à 736 5Q3/ 38 BERVILLER 14 737 à 818 5Q3/ 39 BERVILLER 15 819 à 900 5Q3/ 40 BERVILLER 16 901 à 972 5Q3/ 41 BERVILLER Volume A de continuation 5Q3/ 42 BERVILLER Volume B de continuation 5Q3/ 43 BIBICHE 1 1 à 43 5Q3/ 44 BIBICHE 2 44 à 100 5Q3/ 45 BIBICHE 3 101 à 161 5Q3/ 46 BIBICHE 4 162 à 214 5Q3/ 47 BIBICHE 5 215 à 275 5Q3/ 48 BIBICHE 6 276 à 329 5Q3/ 49 BIBICHE 7 330 à 373 5Q3/ -

AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075

C TMA RAMSTEIN 1700 ASF 1 17˚ T M A 2 E L U X E M B O U R G 1 0 0 0 F L 0 9 5 Service de l’Information M 15 59 0AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075 e-mail : [email protected] Publication date : 17 DEC Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr 1 5 2 ˚ Creation of 3 Temporary Restricted Areas (ZRT) for MIL exercises over GROSTENQUIN (FIR : Reims Subject : LFEE) F NL 80 7 5 52 With effect : From 04 JAN to 31 DEC 2021 5 166˚ Beckingen Uchtelfangen66˚ IllingenWemmetsweiler Nalbach Wiesbach Halstroff Diefflen Kaisen Schiffweiler Rehlingen-Siersburg ACTIVITY 3 Grindorff-Bizing 3 1070 Eiweiler/Saar Heiligenwald 2 Merchweiler ˚ Labach 2113 Flastroff NeunkirchenNeunk AKELU Siersburg Dillingen/Saar Saarwellingen Parachuting and MIL ACFT Dillingen/Saar 1339 Kutzhof Neunkirchen 1 Hemmersdorf 5 Saarlouis WahlschiedGöttelborn 4 1782 flying as part of a MIL regional ˚ Colmen Neunkirchen-les-Bouzonville Heusweiler 1565 Holz Friedrichsthal Schwarzenholz Quierschied exercise 5 1 1677 50 Spiesen- 24 Saarlouis Hülzweiler 0 25 T8 Fischbach- ˚ Bibiche 1188 93 -Camphausen -Elversberg 1 5 Filstroff Köllerbach Sankt 7 Z 1 EDRJ SOSAD Sulzbach 72 3 11 Rohrbach DATES9 AND TIMES OF ' 2154 Ingbert 5 11 ˚ 0 0 Schwalbach 0 1073073 SAARLOUIS ˚ 7 0 3 ˚ Bouzonville 2214 122.600 1120 800 m Riegelsberg ACTIVITY 6 Dudweiler Neuweiler 1656 From MON to FRI except public SIV 2.2 STRASBOURG Villing8019 Püttlingen Freistroff Alzing 1143 SAARBRUCKEN 6 FL 075 - FL 125 5 1486 1624 Altforweiler 3 1 HOL 6 1 V 1315 STRASBOURG Info 4000 0 3 L 00 04 F ˚ Holling 134.575 R 163 B Q Völklingen 1214 760 Anzelingzeling Brettnach OCHEY Info. -

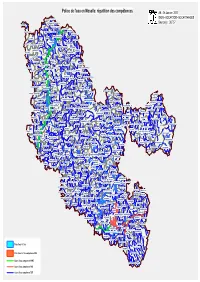

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

Liste Alphabetique Des 225 Communes De Moselle Situees Au Nord De L’Autoroute A4 Sur La Partie Allant De Sainte Marie Aux Chenes a Freyming Merlebach

LISTE ALPHABETIQUE DES 225 COMMUNES DE MOSELLE SITUEES AU NORD DE L’AUTOROUTE A4 SUR LA PARTIE ALLANT DE SAINTE MARIE AUX CHENES A FREYMING MERLEBACH Aboncourt, Algrange, Alzing, Amneville, Angevillers, Antilly, Anzeling, Apach, Argancy, Audun-Le-Tiche, Aumetz, Ay-Sur-Moselle, Basse-Ham, Basse-Rentgen, Behren-Les- Forbach, Berg-Sur-Moselle, Bertrange, Berviller-En-Moselle, Bettange, Bettelainville,Betting, Beyren-Les-Sierck, Bibiche, Bisten-en-Lorraine, Boucheporn, Boulange, Boulay-Moselle, Bousse, Boust, Bouzonville, Breistroff-La-Grande, Brettnach, Bronvaux, Brouck, Buding, Budling, Burtoncourt, Carling,Cattenom, Chailly-Les-Ennery, Charleville-Sous-Bois, Charly-Oradour, Chateau-Rouge, Chemery-Les-Deux, Clouange, Colmen, Conde-Northen, Contz-Les-Bains, Coume, Courcelles-Chaussy, Creutzwald, Dalem, Dalstein, Denting, Diesen, Distroff, Ebersviller, Eblange, Elzange, Ennery, Entrange, Escherange, Evrange, Failly, Falck, Fameck, Fèves, Filstroff, Fixem, Flastroff, Flevy, Florange, Fontoy,Freistroff, Freyming-Merlebach, Gandrange, Gavisse, Glatigny, Gomelange, Grindorff-Bizing, Guenange, Guerstling, Guerting, Guinkirchen, Hagen, Hagondange, Hallering, Halstroff, Ham-Sous-Varsberg, Hargarten-Aux-Mines, Hauconcourt, Haute-Kontz, Havange, Hayange, Hayes, Heining-Les-Bouzonville, Helstroff, Hestroff, Hettange-Grande, Hinckange, Holling, Hombourg-Budange, Hombourg-Haut, Hunting, Illange, Inglange, Kanfen, Kedange-Sur-Canner, Kemplich, Kerling-Les-Sierck, Kirsch-Les- Sierck, Kirschnaumen, Klang, Knutange, Koenigsmacker, Kuntzig, Laumesfeld, Launstroff, -

Sectorisation Scolaire Collèges De La Moselle

Annexe : Sectorisation scolaire Date Ecoles (uniquement pour les communes dont les Collège d'affectation Communes rattachées changement Particularités écoles sont rattachées à plusieurs collèges) secto ALBESTROFF - de l'Albe ALBESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe DIFFEMBACH-LES-HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe FRANCALTROFF ALBESTROFF - de l'Albe GIVRYCOURT ALBESTROFF - de l'Albe GRENING ALBESTROFF - de l'Albe GUINZELING ALBESTROFF - de l'Albe HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe HONSKIRCH ALBESTROFF - de l'Albe INSMING ALBESTROFF - de l'Albe INSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe KAPPELKINGER ALBESTROFF - de l'Albe LENING ALBESTROFF - de l'Albe LHOR ALBESTROFF - de l'Albe MOLRING ALBESTROFF - de l'Albe MONTDIDIER ALBESTROFF - de l'Albe MUNSTER ALBESTROFF - de l'Albe NEBING ALBESTROFF - de l'Albe NELLING ALBESTROFF - de l'Albe NEUFVILLAGE ALBESTROFF - de l'Albe PETIT-TENQUIN ALBESTROFF - de l'Albe RENING ALBESTROFF - de l'Albe TORCHEVILLE ALBESTROFF - de l'Albe VAHL-LES-BENESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe VIBERSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe VITTERSBOURG ALGRANGE - E. Galois ALGRANGE ALGRANGE - E. Galois NILVANGE AMNEVILLE - La Source AMNEVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ANCY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARRY ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARS-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier CORNY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier DORNOT ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GORZE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GRAVELOTTE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier JOUY-AUX-ARCHES ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier NOVEANT-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier REZONVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier VIONVILLE AUDUN-LE-TICHE-E.Zola AUDUN-LE-TICHE AUDUN-LE-TICHE - E. -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured

15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

Tribunal De BOULAY / Bureau De BOUZONVILLE

Tribunal de BOULAY / Bureau de BOUZONVILLE Registres parcellaires COTE Commune Section Parcelle Page 5Q3/ 698 ALZING A 1 à 1169 181 ALZING B 1 à 722 ALZING C 1 à 759 ALZING D 1 à 2 5Q3/ 699 ALZING 1 1 à 356 203 ALZING 2 1 à 221 ALZING 3 1 à 3 ALZING 4 1 à 1 ALZING 5 1 à 15 ALZING E 1 à 240 ALZING H 1 à 336 ALZING I 1 à 242 ALZING K 1 à 100 ALZING L 1 à 209 ALZING M 1 à 98 ALZING N 1 à 93 ALZING 5 1 à 26 : remembrement ALZING 6 1 à 11 : remembrement 5Q3/ 700 ANZELING A 1 à 1526p 142 5Q3/ 701 ANZELING 1 1 à 108 83 ANZELING 2 1 à 288 ANZELING 3 1 à 140 ANZELING 4 1 à 174 ANZELING 5 1 à 94 5Q3/ 702 BERVILLER-EN-MOSELLE BA 1p à 1495 302 BERVILLER-EN-MOSELLE BB 1 à 1235 BERVILLER-EN-MOSELLE BC 1p à 2075 5Q3/ 703 BERVILLER-EN-MOSELLE 1 1 à 511 199 BERVILLER-EN-MOSELLE 2 1 à 192 BERVILLER-EN-MOSELLE A 1 à 1339 BERVILLER-EN-MOSELLE B 1 à 373 BERVILLER-EN-MOSELLE C 1 à 1116 5Q3/ 704 BIBICHE A 1 à 2788 406 BIBICHE B 1 à 1215 BIBICHE C 1 à 2192 5Q3/ 705 BIBICHE 1 1 à 60 76 BIBICHE 2 1 à 368 BIBICHE 3 1 à 94 BIBICHE 4 1 à 161 BIBICHE 5 1 à 1 BIBICHE 6 1 à 5 BIBICHE 7 1 à 28 BIBICHE 8 1 à 9 BIBICHE D 1 à 1448 BIBICHE E 1 à 536 BIBICHE H 1 à 1313 5Q3/ 706 BOUZONVILLE A 1 à 3024 1 à 342 BOUZONVILLE B 1 à DP/1483p " 5Q3/ 707 BOUZONVILLE C 1 à 2689 343 à 488 5Q3/ 708 BOUZONVILLE 1 1 à 643 210 BOUZONVILLE 2 1 à 281 BOUZONVILLE 3 1 à 124 BOUZONVILLE 4 1 à 68 BOUZONVILLE 5 1 à 178 BOUZONVILLE 6 1 à 299 BOUZONVILLE 7 1 à 146 BOUZONVILLE 8 1 à 248 BOUZONVILLE 9 1 à 423 BOUZONVILLE 10 1 à 241 BOUZONVILLE 11 1 à 324 BOUZONVILLE 12 1 à 188 BOUZONVILLE 13 1 à 424 -

Tableau Des Electeurs

ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 ANNEXE À L'ARRÊTÉ N° 2017-DCL/4 - 150 DU 7 JUILLET 2017 PORTANT ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX Qualité civilité NOM Prénom COMMUNE Remplaçant de 1. Députés et Sénateurs député M. AREND Christophe député M. BELHADDAD Belkhir député M. DI FILIPPO Fabien député M. HAMMOUCHE Brahim député M. LIOGER Richard député M. MENDES DA SILVA Ludovic député Mme RAUCH Isabelle député Mme TRISSE Nicole député Mme ZANNIER Hélène sénateur M. GROSDIDIER François sénateur M. LEROY Philippe sénateur M. MASSERET Jean-Pierre sénateur M. MASSON Jean-Louis sénateur M. TODESCHINI Jean-Marc 2. Conseillers Régionaux conseiller régional Mme BAILLOT Catherine MOSELLE conseiller régional M. BOHL Jean-Luc MOSELLE conseiller régional M. BOUCHER André MOSELLE conseiller régional M. BROCCOLI Walter MOSELLE conseiller régional Mme BRUCKMANN Patricia MOSELLE conseiller régional Mme BURG Laurence MOSELLE conseiller régional M. CASSARO Alexandre MOSELLE conseiller régional Mme CONIGLIO Stéfanie MOSELLE conseiller régional Mme DILIGENT Carmen MOSELLE conseiller régional M. ENGELMANN Fabien MOSELLE conseiller régional M. GOURLOT Thierry MOSELLE conseiller régional Mme GROLET Françoise MOSELLE conseiller régional M. HELFGOTT Jackie MOSELLE conseiller régional M. HOFF Hervé MOSELLE conseiller régional M. HORY Thierry MOSELLE conseiller régional M. KHALIFE Khalifé MOSELLE conseiller régional Mme KIS Stéphanie MOSELLE conseiller régional Mme KUNTZ Marie-Louise MOSELLE conseiller régional M. LIOUVILLE Jean-Pierre MOSELLE conseiller régional Mme MASSERET Natacha MOSELLE MASSERET Jean-Pierre conseiller régional Mme MULLER-BECKER Nicole MOSELLE conseiller régional M. PFEFFER Kévin MOSELLE conseiller régional M. PHILIPPOT Florian MOSELLE conseiller régional M. SADOCCO Rémy MOSELLE conseiller régional Mme SARTOR Marie-Rose MOSELLE conseiller régional M. -

Département De La Moselle N° 01/01/2018 Arrondissement De Thionville-Est COMMUNE DE HAUTE-KONTZ

Département de la Moselle N° 01/01/2018 Arrondissement de Thionville-Est COMMUNE DE HAUTE-KONTZ Nombre des conseillers élus 15 Nombre des conseillers en EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES fonction 15 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Nombre des conseillers présents 12 Séance du 5 février 2018 Sous la présidence de Mme THILL Marie Josée Maire. Etaient présents : M DEL PIZZO André, Mme BARTHEL Myriam, M DELANZY Hervé, adjoints, M WALLERICH Jean-Philippe, M KEFF Christian, M STUTZINGER Thierry, Mme BERNARD Stéphanie, MME FROMHOLTZ Edwige, M DANN Paul, Mme ATRACHIMOWICZ Stéphanie, M PERIGNON Lionel Formant la majorité des membres en exercice. Absents excusés : Mme HOFFMANN Corinne, M MENNEL Frédéric, M VINCENT Emmanuel Secrétaire de séance : BARTHEL Myriam 1) Adhésion des communes de Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling, Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-les-Bouzonville, Rémelfang, Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching au SISCODIPE, Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession de Distribution Publique d’Electricité des Trois-Frontières. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5211-18 ; Vu les statuts du Syndicat ; Vu les délibérations des communes de Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling, Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-les-Bouzonville, -

BOUZONVILLE - CREUTZWALD Mis À Jour Le: Lundi 23 Juin 2014

du 6 juil au 13 dec 2014 THIONVILLE - BOUZONVILLE - CREUTZWALD Mis à jour le: lundi 23 juin 2014 Du lundi au vendredi sauf jours fériés Samedi, Dimanche et Fêtes Numéro de circulation 35277 35283 35241 35291 35287 35299 833903 35293 35295 35275 Numéro de circulation 35289 35297 Sauf Dim et Jours de circulation particuliers Mer Jours de circulation particuliers Sa Mer Fêtes Numéro de renvoi 1 2 11 4 3 12 5 Numéro de renvoi Car CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR Car CAR CAR Thionville 06.48 12.27 12.27 15,26 16.26 17.48 17.50 18,28 18,56 20.35 Thionville 18.33 19.33 Yutz Saint Vitus 06.55 12.35 12.35 17.56 Yutz Saint Vitus Yutz 06.57 12.37 12.37 17.58 17.55 Yutz Kuntzig 17.59 Kuntzig Kuntzig Place de la Liberté 07.01 12.41 12.41 16.36 18.02 19,06 Kuntzig Place de la Liberté Kuntzig Bibiche 07.03 12.43 12.43 16.37 18.04 19,07 Kuntzig Bibiche Distroff 18.03 Distroff Distroff Eglise 07.06 12.46 12.46 15,37 16.40 18.07 18,38 19,1 20.47 Distroff Eglise 18.44 19.45 Metzervisse 18.08 Metzervisse Metzervisse Eglise 07.10 12.51 12.51 15,42 16.44 18.12 18,42 19,12 20.51 Metzervisse Eglise 18.48 19.49 Metzervisse Centre 07.11 12.52 12.52 15,43 16.45 18.13 18,43 19,13 20.52 Metzervisse Centre 18.49 19.50 Metzeresche Fontaine 07.15 18,47 Metzeresche Fontaine Kédange 07.18 12.55 12.55 15,47 16.49 18.16 18.13 18,51 19,18 20.55 Kédange 18.54 19.53 Kedange Eglise 07.19 12.56 12.56 15,48 16.50 18.17 18,52 19,19 20.56 Kedange Eglise 18.55 19.54 Hombourg-Budange 18.18 Hombourg-Budange Hombourg Tilleuls 07.21 12.58 12.58 16.52 18.19 19,21 20.58 Hombourg Tilleuls -

Liste Des Assocations CCB Page 1 De 3

Liste des assocations CCB ASSOCIATION Type COMMUNE ASSOCIATION PRESIDENT ADRESSE TELEPHONE Foyer Socio Culturel Culturel BIBICHE FREY Josette - Amicale des sapeurs pompiers Autres BIBICHE RICHARD Mathieu - Comité de jumelage Bibiche-Lesigny Autres BIBICHE RICHARD Jean-Pierre - Artisanat récréatif Culture BOUZONVILLE COLLEUR Irène 5 Rue Berlioz 03 87 78 47 08 Autour de l'Abbatiale Culture BOUZONVILLE CHERRIER Maurice 3 Cour de l'Abbaye 03 87 57 96 09 Barytenbas groupe vocal Culture BOUZONVILLE WURTZ Denis 4 Avenue de la Gare 03 87 78 20 92 Chorale Sainte Croix Culture BOUZONVILLE STREIT Jean-Marie 34 Rue de Velving 03 87 35 90 18 Conservatoire Municpal de Musique Culture BOUZONVILLE LINDEN Solange 4 Avenue de la Gare 03 87 78 52 83 Crescendo Culture BOUZONVILLE GASSMANN Julien 4 Avenue de la Gare 06 58 10 18 61 Gau un Griis Culture BOUZONVILLE KIEFFFER Jean-Louis 2 A Cour de l'Abbaye 03 87 78 48 29 Heckling Patrimoine Culture BOUZONVILLE MESEMBOURG Myriam 16 Rue de Heckling 03 87 78 26 24 Inter-Associations de Bouzonville IAB Culture BOUZONVILLE MORABITO Antoine 2 D Cour de l'Abbaye 06 08 85 26 93 MJC Culture BOUZONVILLE FAURE-GIGNOUX Odile 64 Rue de la Vierge à Hinckange 03 87 21 02 53 SHAN - Section de Nied Culture BOUZONVILLE MORHAIN André Château St Sixte à Freistroff 03 87 79 35 07 Ailes de la Nied dit "SilverFox" Sport BOUZONVILLE KIEFFERT Xavier 1 Rue des Clos 03 87 78 26 33 Art martial Bouzonville (AMB) Sport BOUZONVILLE KOCH Patrick 58 Rue du Luxembourg 06 11 16 81 04 Association Bouzonvilloise pour la pêche Sport BOUZONVILLE -

1888 Au Docteur Niemeyer, De Bade

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE 6 F - Fonds de la baronnie de Varsberg. Les titres de la baronnie de Varsberg ont été achetés en 1888 au docteur Niemeyer, de Bade. Une concordance des anciens numéros des pièces (inutiles sauf pour une identification de citation antérieure à la création de la sous-série 6 F), les fiches chronologiques (en allemand, cotées IR20) et les cotes en sous-série 6 F, les seules à utiliser, a été imprimée à la fin du répertoire cité à la fin de cette introduction. En complément, on peut se reporter à l'inventaire analytique (« regeste ») des titres du chartrier de Varsberg conservé au château de Packstein (Autriche, prov. Styrie), coté J 4005. Signalons enfin quelques pièces intéressant la seigneurie de Varsberg en série E, notamment des baux de dîmes de Téterchen (cote 1 E 203, baronnie de Varsberg, 1776-1789). Les documents ont porté pendant quelques années les cotes provisoires J 1351 à J 1458 avant la formation de la sous-série 6 F. Le fonds a été décrit pour la première fois aux pages 15-19 du « Répertoire numérique de la série F (...). Sous-séries 2 F à 6 F, 8 F et 9 F » de Jean Rigault, Jean Colnat et Gilbert Cahen (Metz, 1969). Le répertoire de 1969 a été complété par la mention de l'existence de pièces scellées dans les liasses, avec leurs dates. 1339 - 1782 6F1 - 6F18 Titres de famille 6F1 Jean de Varsberg. Sceaux (1418). 1403 6F2 Jean et Marguerite d'Ellentz. Sceaux (1418, 1453). 1388 - 1453 6F3 Arnold von der Motten.