Blitzkrieg Punk Sopravvivere Ai Ramones

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ho! Let's Go: Ramones and the Birth of Punk Opening Friday, Sept

® The GRAMMY Museum and Delta Air Lines Present Hey! Ho! Let's Go: Ramones and the Birth of Punk Opening Friday, Sept. 16 Linda Ramone, Billy Idol, Seymour Stein, Shepard Fairey, And Monte A. Melnick To Appear At The Museum Opening Night For Special Evening Program LOS ANGELES (Aug. 24, 2016) — Following its debut at the Queens Museum in New York, on Sept. 16, 2016, the GRAMMY Museum® at L.A. LIVE and Delta Air Lines will present the second of the two-part traveling exhibit, Hey! Ho! Let's Go: Ramones and the Birth of Punk. On the evening of the launch, Linda Ramone; British pop/punk icon Billy Idol; Seymour Stein, Vice President of Warner Bros. Records and a co-founder of Sire Records, the label that signed the Ramones to their first record deal; artist Shepard Fairey; and Monte A. Melnick, longtime tour manager for the Ramones, will participate in an intimate program in the Clive Davis Theater at 7:30 p.m. titled "Hey! Ho! Let’s Go: Celebrating 40 Years Of The Ramones." Tickets can be purchased at AXS.com beginning Thursday, Aug. 25 at 10:30 a.m. Co-curated by the GRAMMY Museum and the Queens Museum, in collaboration with Ramones Productions Inc., the exhibit commemorates the 40th anniversary of the release of the Ramones' 1976 self-titled debut album and contextualizes the band in the larger pantheon of music history and pop culture. On display through February 2017, the exhibit is organized under a sequence of themes — places, events, songs, and artists —and includes items by figures such as: Arturo Vega (who, along with the Ramones, -

Iieai/Iss^S WIDESPREAD. ESP Lil3

IT" W£k^' I ¥^M MMB> MS' 7^ ' H^iaPiiiillMlgl^lHHSI; lil3»©^ YEARS BUT ITS iiEai/iSS^S WIDESPREAD. ESP [CIALLY AMONGST YOUNG PEO NO. 2 MARCH 1994 TELLING THE STORY OF THE DAY PLANET HEMP FELL TO EARTH. **A Day in the Life If 7rr3(«!!^23r^Ka:s?7KW'Sf?5K' ^^Pfeulliftjt'Biist Shocker ;;' - .._iL III * MM w*4«t Makes Him Jailhouse Rock& f riM> mCMmi* mm; wit %>HM »ii» •<«Mi^l««Cll'MiT<MtMl«» #!>»''*'» wr**'"*""""** *"**"' •'II''*' fc^«mi>p»««'».iiiMiHiim^|iiiiw<ii • I MMivr* 'MM •*«)•«(* MM IMMI i ^ Ut* M* » M>^ kiMM MW^ «^ lUt M«M«»tMI«>ta|IHli IH|«»*M i tfc««tt*<«wt< «H|i itiim »»» mwii nfc»»i,»tiw^«M,lit*Mi,« f|pMMV^P^.MI»tt"t tMMMMt^ n iwiir,iw.wi»., I'fMNi^-t^Mt.MX^a* JK^m «n"«iii liMOtMfc^**)i« m|n irl>i»im,im». L ••»•«• IVMM MM Ot MMrttM^»^MMMM^M>ir OM *PawW»« Mt tM MWN H* »M«MM 4 Uf «»lil»l»»1ll»J» nl»iiil«-ii» I tJM»»<M»tMtl»ltfM»»ni»l>l lt»M«i mwtti M»4 .Ml»IOi»». N«|i>i, iip,in«,l»» lM<tfc >*» i*ii«l« MW* ><IIH>I' <•«»*> <• at^i^*t. - ' ••>> III m »fk »M «|fMlM«MMl>MiM>>M)|«wtWaU«V j ^K>.«-t>H> lifaMMMIttrfinjI* UM<p«'HI >!«» !«•«•»§»>*«•»•» «» <^^| ||^« *l^>»»»T>Mi»tJW»»« r-'^'t I - 1 - ^^ MMalvUM •MWri Ml IMM ) I I'* Mkt M MM l««"«M I. l>»<^»tll><t,*>Mi( iiMill n t •«< Mf IM )• «• «i*«< M M*«l • ml iiin»u» iniiM<li»^fM——w 'M iMl*M#<pllaM>M«M1M«'«l> C>tMf Mit MMMMlMtWMMnMM «MH I** CM«MfJ fcM^^fcMUfM'l^ilM lil^> l»<"ll >ll't nifm jUfWVto '«>»»Fiti—.,MM«y «n MM*WM<^.MyM*M1*»*MCJ>*>'MI^ MM.<tip»»l»MtM|i.^iim—>•«» 41 • «"*" Cn'Of^'MM SlMMWalMMl «M MM |k«MHNM>fPa*««ll>MI 1«M i'»<l M W M <• tMMM AM l«< « M MtM^^ Mt*M>«ltF««r »«««Mi* •l»Mliw»iqr*aiAi»V'#«> • — rff »*< ^M" ••» > l^fc^MwiwO* y ^«WM»I.H lH»rM< 0>>-M,, M tMCMttaf •<» ll I ' »t r^«> UM « •«> U ••. -

Ramones 2002.Pdf

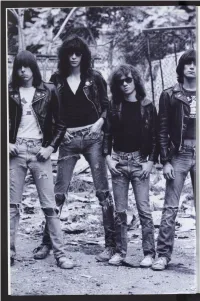

PERFORMERS THE RAMONES B y DR. DONNA GAINES IN THE DARK AGES THAT PRECEDED THE RAMONES, black leather motorcycle jackets and Keds (Ameri fans were shut out, reduced to the role of passive can-made sneakers only), the Ramones incited a spectator. In the early 1970s, boredom inherited the sneering cultural insurrection. In 1976 they re earth: The airwaves were ruled by crotchety old di corded their eponymous first album in seventeen nosaurs; rock & roll had become an alienated labor - days for 16,400. At a time when superstars were rock, detached from its roots. Gone were the sounds demanding upwards of half a million, the Ramones of youthful angst, exuberance, sexuality and misrule. democratized rock & ro|ft|you didn’t need a fat con The spirit of rock & roll was beaten back, the glorious tract, great looks, expensive clothes or the skills of legacy handed down to us in doo-wop, Chuck Berry, Clapton. You just had to follow Joey’s credo: “Do it the British Invasion and surf music lost. If you were from the heart and follow your instincts.” More than an average American kid hanging out in your room twenty-five years later - after the band officially playing guitar, hoping to start a band, how could you broke up - from Old Hanoi to East Berlin, kids in full possibly compete with elaborate guitar solos, expen Ramones regalia incorporate the commando spirit sive equipment and million-dollar stage shows? It all of DIY, do it yourself. seemed out of reach. And then, in 1974, a uniformed According to Joey, the chorus in “Blitzkrieg Bop” - militia burst forth from Forest Hills, Queens, firing a “Hey ho, let’s go” - was “the battle cry that sounded shot heard round the world. -

WS Folk Riot Booklet

1 playing “cover” songs as diverse and influential Meanwhile, due to our leftist leanings and omni- 10,000 Watts of Folk as the Statler Brothers’ “Flowers on the Wall,” presence in the Village, activist Abbie Hoffman 1. I AIN’T KISSING YOU (0:54) by Trixie A. Balm met with we three Squares and co-wrote a theme VANGUARD STUDIOS, NYC (aka Lauren Agnelli) Alas, that deal fell through. though the song for his new live radio show, “Radio Free September 1985 sessions remain, with Tom, Lauren, Bruce and Billy U.S.A.”: heard here for the first time since the playing “cover” songs as diverse and influential debut show back in 1986 at the Village Gate. By 1985, we Washington Squares, having worked, as the Statler Brothers’ “Flowers on the Wall,” Vanguard, an important folk label during the ‘50s sang and played our way through the ‘80’s Richard Hell’s “Love Comes in Spurts,” Lou Reed’s At last, in 1987, Gold Castle/Polydor records who and ‘60s was sold in 1985. Vanguard sold off their Greenwich Village folk scene fray, were ready to “Sweet Jane,” and Johnny Thunders’ “Chinese Rocks.” DID sign us to a deal found the perfect sound classical collection and reissued their folk and then record. The record company interest was there though producer Mitch Easter (of the group Let’s started looking for new acts. With a bunch of well and soon serious recording contracts would dangle Having somewhat mastered those formative nuggets, Active— he also recorded REM’s initial sessions) known original Vanguard producers in the control room: before our fresh (very fresh!) young smirks. -

Rhino Reissues the Ramones' First Four Albums

2011-07-11 09:13 CEST Rhino Reissues The Ramones’ First Four Albums NOW I WANNA SNIFF SOME WAX Rhino Reissues The Ramones’ First Four Albums Both Versions Available July 19 Hey, ho, let’s go. Rhino celebrates the Ramones’ indelible musical legacy with reissues of the pioneering group’s first four albums on 180-gram vinyl. Ramones, Leave Home, Rocket To Russia and Road To Ruin look amazing and come in accurate reproductions of the original packaging. More importantly, the records sound magnificent and were made using lacquers cut from the original analog masters by Chris Bellman at Bernie Grundman Mastering. For these releases, Rhino will – for the first time ever on vinyl – reissue the first pressing of Leave Home, which includes “Carbona Not Glue,” a track that was replaced with “Sheena Is A Punk Rocker” on all subsequent pressings. Joey, Johnny, Dee Dee and Tommy Ramone. The original line-up – along with Marky Ramone who joined in 1978 – helped blaze a trail more than 30 years ago with this classic four-album run. It’s hard to overstate how influential the group’s signature sound – minimalist rock played at maximum volume – was at the time, and still is today. These four landmark albums – Ramones (1976), Leave Home (1977), Rocket To Russia (1977) and Road to Ruin (1978) – contain such unforgettable songs as: “Blitzkrieg Bop,” “Sheena Is Punk Rocker,” “Beat On The Brat,” “Now I Wanna Sniff Some Glue,” “Pinhead,” “Rockaway Beach” and “I Wanna Be Sedated.” RAMONES Side One Side Two 1. “Blitzkrieg Bop” 1. “Loudmouth” 2. “Beat On The Brat” 2. -

RAMONES the Sire Years 1976-1981 Die Ersten Sechs Alben Der Punkrock-Pioniere in Einer Box!

im Auftrag: medienAgentur Stefan Michel T 040-5149 1467 F 040-5149 1465 [email protected] RAMONES The Sire Years 1976-1981 Die ersten sechs Alben der Punkrock-Pioniere in einer Box! „Hey ho, let’s go!” Mit diesem Schlachtruf begann eine Epoche. Bei allen Diskussionen, wer nun wo den Punkrock erfunden habe, steht eine Tatsache außer Zweifel: Die RAMONES haben ihn auf den Punkt gebracht wie keine andere Band. Sie nahmen den dahinsiechenden Rock’n’Roll unter ihre Mähnen, erfanden ihn neu und gaben ihm die Kraft und Innovation zurück, die irgendwo zwischen Woodstock und Progrock verlorengegangen war. 1974 in Forest Hill, Queens, NYC, gegründet, waren die RAMONES neu, authentisch und kreierten einen aufwühlenden Sound, der zur Hebamme einer der lebhaftesten Musikstile aller Zeiten wurde: Punkrock. Mit der 6-CD-Box RAMONES: The Sire Years (1976-1981) präsentieren Rhino Records das Erbe einer der innovativsten Bands in einer umfassenden Box, die die bedeutendsten Alben des Quartetts in einer längst fälligen Sammlung vereint: Ramones (1976), Leave Home (1977), Rocket To Russia (1977), Road To Ruin(1978), End Of The Century (1980) bis Pleasant Dreams (1981) – sämtlich mit ursprünglichen Tracklistings und Original- Artwork. Das Debüt der RAMONES aus dem Jahr 1976 war zugleich ein Manifest und eine Aufforderung zum musikalischen Aufstand, der zahllose Fans anspornte, selbst die Gitarre in die Hand zu nehmen. 14 Songs brauchten gerade mal eine Gesamtlänge von 32 Minuten. Reduziert auf das Nötigste, erreichte keine der Nummern die 3-Minuten Marke – die meisten blieben sogar unter zwei Minuten. Und es waren Klassiker, die da über die Musikwelt hereinbrachen: „Blitzkrieg Bop“, „Beat On The Brat“, „Judy Is A Punk“ und „I Wanna Be Your Boyfriend“. -

Az Archetipikus Csövigyerek-Banda: Ramones

Koko Kommandó Az archetipikus csövigyerek-banda: Ramones Többé-kevésbé mindenkinek megvan az egy vagy több életre szóló esete. Az én LEG-eim között a legeslegesebb a RAMONES. Amikor 1976 végén az Újvidéki Rádióba megérkeztek az első punk lemezek (Sex Pistols, Patti Smith Group, The Clash, Dr. Feelgood, The Stranglers, Ramones), mindjárt lecsaptam rájuk - megéreztem, tudtam, hogy ez az, ami nekem kell, ez az én zeném. A Judy Is A Punk szédületes tempója egyből kiakasztott. Igen, „szerelem első pillantásra" volt, vagy operettmagyarul: szerelem első vérig. A Ramones számaival való találkozás alapélmény volt. Reménytelen, boldog szerelem, hiszen csak metafizikai viszonzásról beszélhettünk. Ez a zene soha nem hagyott cserben, soha nem volt hozzám hűtlen, soha nem okozott fájdalmat. A legnehezebb pillanatokon segített, lendített át. Szilárd pont az életemben. A nők jöttek-mentek, s mára az otthonomból és a munkahelyemről is elüldöztek. Azon az 1991-es novemberi napon, amikor még katonai engedély nélkül távozhattam a szerb birodalomból, a Ramones-kazetták ott lapultak a poggyászomban. Egy ilyen elfogult vallomás után illene valamit mondani a zenekarról, s nem utolsósorban a zenéről, amit játszanak _ hisz errefelé nem sok szó esett róluk. A legjelentősebb magyar rock- kritikusok ugyan számon tartják őket, de a tömérdek lapban s a rádiókban szinte semmit sem találni róluk. Egyszóval: siralmas állapot. Mintha depressziós lenne ez az ország zeneileg. We're A Happy Family A Ramones 1974-ben alakult. Kezdetben három queens-i fiú, John Cummings, Douglas Colman és Jeffry Hyman alkotta. Johnny és Dee Dee gitáron játszott, míg Joey dobolt. Thomas Erdélyi menedzserként szorgoskodott, de aztán átvette a dobokat Joey-tól, aki előrement énekesnek. -

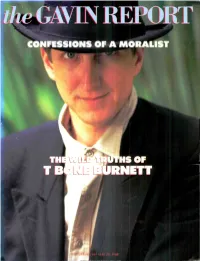

Confessions of a Moralist Hs Of

CONFESSIONS OF A MORALIST HS OF RNETT ISSU www.americanradiohistory.com THE NEW SINGLE PRODUCED BY RON NEVISON FROM THE FORTHCOMING ALBUM 19 Direction: Howard Kaufman/Front Line Management 41) 1988 Reprise Records 'CHICAGO" and esgo " are marks owned by CHICAGO MUSIC, INC.These marks are register-_d in the U.S. Patent and Trademark Office, and in foreign countrie , and licensed for use to REPRISE RECORDS. www.americanradiohistory.com the GAVIN REPORT TOP 40 MOST ADDED 2W LW TW BILLY OCEAN (102) (Jive /Arista) 4 1 1 GEORGE MICHAEL - One More Try (Columbia) TERENCE TRENT D'ARBY (100) (Columbia) 2 2 2 Johnny Hates Jazz - Shattered Dreams (Virgin) RICHARD MARX (92) 8 6 3 DARYL HALL & JOHN OATES - Everything Your Heart Desires (Arista) (EMI - Manhattan) ERIC CARMEN (89) 5 5 4 Pet Shop Boys - Always On My Mind (EMI- Manhattan) (Arista) RICK ASTLEY - Together Forever (RCA) HENRY LEE SUMMER (55) 11 7 5 (CBS Assoc.) 3 4 6 Foreigner - I Don't Want To Live Without You (Atlantic) AL B. SURE! (54) (Warner Bros.) 1 3 7 Gloria Estefan & MSM - Anything For You (Epic) SADE (52) 8 DEBBIE GIBSON - Foolish Beat (Atlantic) (Epic) 20 12 PEBBLES (51) 13 10 9 The Deele - Two Occasions (Solar /Capitol) (MCA) 19 11 10 BELINDA CARLISLE - Circle In The Sand (MCA) CERTIFIED 10 9 11 Samantha Fox - Naughty Girls (Need Love Too) (Jive /Arista) INXS 24 16 12 CHEAP TRICK - The Flame (Epic) New Sensation 17 14 13 TIMES TWO - Strange But True (Reprise) (Atlantic) 18 15 14 CHER - We All Sleep Alone (Geffen) - Dirty Diana (Epic) PEBBLES 30 19 15 MICHAEL JACKSON Mercedes Boy 28 17 16 BRUCE HORNSBY & THE RANGE - The Valley Road (RCA) (MCA) 26 18 17 THE JETS - Make It Real (MCA) 7 8 18 White Lion - Wait (Atlantic) RECORD 29 23 19 LITA FORD - Kiss Me Deadly (Dreamland /RCA) TO WATCH 33 24 20 PRINCE - Alphabet St. -

September 1988

Cover photo by Ebet Roberts 18 AIRTO He calls himself the "outlaw of percussion" because he breaks all the rules, but that's what has kept Airto in demand with musicians such as Miles Davis, Chick Corea, and Weather Report for almost two decades. His latest rule-breaking involves the use of electronics, but as usual, he has come up with his own way of doing it. by Rick Mattingly 24 GILSON LAVIS Back when Squeeze was enjoying their initial success, drummer Gilson Lavis was becoming increasingly dependent on alcohol. After the band broke up, he conquered his problem, and now, with the re-formed Squeeze enjoying success once again, Lavis is able to put new energy into his gig. by Simon Goodwin 28 BUDDY Photo by Ebet Roberts MILES He made his mark with the Electric Flag, Jimi Hendrix's Band of Gypsies, and his own Buddy Miles Express. Now, active once again with Santana and the California Raisins, Buddy Miles reflects on the legendary music that he was so much a part of. by Robert Santelli 32 DAVE TOUGH He didn't have the flash of a Buddy Rich or a Gene Krupa, but Dave Tough made such bands as Benny Goodman's, Artie Shaw's, and Woody Herman's play their best through his driving timekeeping and sense of color. His story is a tragic one, and it is thus even more Roberts Ebet remarkable that he accomplished so much in his by relatively short life. Photo by Burt Korall VOLUME 12, NUMBER 9 ROCK BASICS PERSPECTIVES Heavy Metal Power Warming Up: Part 1 Fills: Part 1 by Kenny Aronoff by Jim Pfeifer 38 90 UP AND COMING DRUM SOLOIST ROCK'N'JAZZ David Bowler Max Roach: "Jordu" CLINIC by Bonnie C. -

American Punk: the Relations Between Punk Rock, Hardcore, and American Culture

American Punk: The Relations between Punk Rock, Hardcore, and American Culture Gerfried Ambrosch ABSTRACT Punk culture has its roots on both sides of the Atlantic. Despite continuous cross-fertiliza- tion, the British and the American punk traditions exhibit distinct features. There are notable aesthetic and lyrical differences, for instance. The causes for these dissimilarities stem from the different cultural, social, and economic preconditions that gave rise to punk in these places in the mid-1970s. In the U. K., punk was mainly a movement of frustrated working-class youths who occupied London’s high-rise blocks and whose families’ livelihoods were threatened by a declin- ing economy and rising unemployment. Conversely, in America, punk emerged as a middle-class phenomenon and a reaction to feelings of social and cultural alienation in the context of suburban life. Even city slickers such as the Ramones, New York’s counterpart to London’s Sex Pistols and the United States’ first ‘official’ well-known punk rock group, made reference to the mythology of suburbia (not just as a place but as a state of mind, and an ideal, as well), advancing a subver- sive critique of American culture as a whole. Engaging critically with mainstream U.S. culture, American punk’s constitutive other, punk developed an alternative sense of Americanness. Since the mid-1970s, punk has produced a plethora of bands and sub-scenes all around the world. This phenomenon began almost simultaneously on both sides of the Atlantic—in London and in New York, to be precise—and has since spread to the most remote corners of the world. -

The Long History of Indigenous Rock, Metal, and Punk

UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Not All Killed by John Wayne: The Long History of Indigenous Rock, Metal, and Punk 1940s to the Present A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in American Indian Studies by Kristen Le Amber Martinez 2019 © Copyright by Kristen Le Amber Martinez 2019 ABSTRACT OF THESIS Not All Killed by John Wayne: Indigenous Rock ‘n’ Roll, Metal, and Punk History 1940s to the Present by Kristen Le Amber Martinez Master of Arts in American Indian Studies University of California Los Angeles, 2019 Professor Maylei Blackwell, Chair In looking at the contribution of Indigenous punk and hard rock bands, there has been a long history of punk that started in Northern Arizona, as well as a current diverse scene in the Southwest ranging from punk, ska, metal, doom, sludge, blues, and black metal. Diné, Apache, Hopi, Pueblo, Gila, Yaqui, and O’odham bands are currently creating vast punk and metal music scenes. In this thesis, I argue that Native punk is not just a cultural movement, but a form of survivance. Bands utilize punk and their stories as a conduit to counteract issues of victimhood as well as challenge imposed mechanisms of settler colonialism, racism, misogyny, homophobia, notions of being fixed in the past, as well as bringing awareness to genocide and missing and murdered Indigenous women. Through D.I.Y. and space making, bands are writing music which ii resonates with them, and are utilizing their own venues, promotions, zines, unique fashion, and lyrics to tell their stories. -

Singles 1970 to 1983

AUSTRALIAN RECORD LABELS PHILIPS–PHONOGRAM 7”, EP’s and 12” singles 1970 to 1983 COMPILED BY MICHAEL DE LOOPER © BIG THREE PUBLICATIONS, APRIL 2019 PHILIPS-PHONOGRAM, 1970-83 2001 POLYDOR, ROCKY ROAD, JET 2001 007 SYMPATHY / MOONSHINE MARY STEVE ROWLAND & FAMILY DOGG 5.70 2001 072 SPILL THE WINE / MAGIC MOUNTAIN ERIC BURDON & WAR 8.70 2001 073 BACK HOME / THIS IS THE TIME OF THE YEAR GOLDEN EARRING 10.70 2001 096 AFTER MIDNIGHT / EASY NOW ERIC CLAPTON 10.70 2001 112 CAROLINA IN MY MIND / IF I LIVE CRYSTAL MANSION 11.70 2001 120 MAMA / A MOTHER’S TEARS HEINTJE 3.71 2001 122 HEAVY MAKES YOU HAPPY / GIVE ‘EM A HAND BOBBY BLOOM 1.71 2001 127 I DIG EVERYTHING ABOUT YOU / LOVE HAS GOT A HOLD ON ME THE MOB 1.71 2001 134 HOUSE OF THE KING / BLACK BEAUTY FOCUS 3.71 2001 135 HOLY, HOLY LIFE / JESSICA GOLDEN EARING 4.71 2001 140 MAKE ME HAPPY / THIS THING I’VE GOTTEN INTO BOBBY BLOOM 4.71 2001 163 SOUL POWER (PT.1) / (PTS.2 & 3) JAMES BROWN 4.71 2001 164 MIXED UP GUY / LOVED YOU DARLIN’ FROM THE VERY START JOEY SCARBURY 3.71 2001 172 LAYLA / I AM YOURS DEREK AND THE DOMINOS 7.72 2001 203 HOT PANTS (PT.1) / (PT.2) JAMES BROWN 10.71 2001 206 MONEY / GIVE IT TO ME THE MOB 7.71 2001 215 BLOSSOM LADY / IS THIS A DREAM SHOCKING BLUE 10.71 2001 223 MAKE IT FUNKY (PART 1) / (PART 2) JAMES BROWN 11.71 2001 233 I’VE GOT YOU ON MY MIND / GIVE ME YOUR LOVE CAROLYN DAYE LTD.