Passaporto Di Bari Città Per Camminare E Della Salute

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Acta Apostolicae Sedis

ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XII - VOLUMEN XII ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS MCMXX fr fr Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA BENEDICTI PP. XV CONSTITUTIO APOSTOLICA AGRENSIS ET PURUENSIS ERECTIO PRAELATURAE NULLIUS BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Ecclesiae universae regimen, Nobis ex alto commissum, onus Nobis imponit diligentissime curandi ut in orbe catholico circumscriptionum ecclesiasticarum numerus, ceu occasio vel necessitas postulat, augeatur, ut, coarctatis dioecesum finibus ac proinde minuto fidelium grege sin gulis Pastoribus credito, Praesules ipsi munus sibi commissum facilius ac salubrius exercere possint. Quum autem apprime constet dioecesim Amazonensem in Brasi liana Republica latissime patere, viisque quam maxime deficere, prae sertim in occidentali parte, in provinciis scilicet, quae Alto Aere et Alto Purus vocantur, ubi fideles commixti saepe saepius cum indigenis infidelibus vivunt et spiritualibus subsidiis, quibus christiana vita alitur et sustentatur, ferme ex integro carent; Nos tantae necessitati subve niendum duximus. Ideoque, collatis consiliis cum dilectis filiis Nostris S. R. E. Car dinalibus S. Congregationi Consistoriali praepositis, omnibusque mature perpensis, partem territorii dictae dioecesis Amazonensis, quod prae dictas provincias Alto Aere et Alto Purus complectitur, ab eadem dioe cesi distrahere et in Praelaturam Nullius erigere statuimus. 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Quamobrem, potestate -

Ugo Guagliardo Bass

Ugo Guagliardo Bass Recent and future engagements of Italian bass Ugo Guagliardo include NOURABAD Pêcheurs de perles Teatro Regio Torino, FENICIO Ermione Teatro San Carlo in Naples (Alessandro De Marchi), BARTOLO Le Nozze di Figaro Nancy Opera, and NORTON Cambiale di matrimonio Tourcoing Opera and concerts of Mozart’s Missa in C minor with Fabio Biondi at the Bari Teatro Petruzzelli. His debut as Alidoro La Cenerentola Salzburg Festival in 2014, (with Cecilia Bartoli), was highly acclaimed by both the audience and the critics. Ugo has sung at many of the most renowned opera houses and festivals worldwide: Théâtre des Champs- Elysées, Opéra Royal du Château de Versailles, La Monnaie Brussels, Opéra Royal de Wallonie-Liège, Teatro dell’Opera Rome, Arena of Verona, Teatro Massimo Palermo, Grand Théâtre de Genève, Opernhaus Zürich, Salzburg Festival, National Centre for the Performing Arts Beijing, Bunkamura Theatre Tokyo, Rossini Opera Festival Pesaro. Ugo has worked with Europe’s most renowned Early Music specialists and period instrument ensembles. He has appeared in operas by Handel, Vivaldi, Scarlatti, Veracini, Cavalli and Monteverdi, collaborating with conductors Ottavio Dantone, Emmanuelle Haïm, Jean-Christophe Spinosi, Marc Minkowski, Fabio Biondi and the late Jean-Claude Malgoire. He has appeared with Gianandrea Noseda, Alberto Zedda, Gianluigi Gelmetti, Michele Mariotti, Enrique Mazzola and Antonino Fogliani. Equally at home in both opera seria and buffa, Ugo Guagliardo has performed numerous Rossini opera roles including Alidoro La Cenerentola, Lord Sidney Il Viaggio a Reims, Basilio Il Barbiere di Siviglia, Le Gouverneur Le Comte Ory, Walter Guillaume Tell, Assur Semiramide, Blansac La Scala di seta, Orbazzano Tancredi, Fernando La Gazza ladra. -

Comunicato Doxa

SE SANREMO DETTA(VA) L’HIT PARADE In occasione del 67esimo Festival della canzone italiana, Doxa, ideatrice delle ricerche di mercato in Italia, gioca la carta della storia e ci ricorda che… Milano, 06 febbraio 2017 – Sanremo über alles. Alla vigilia del 67esimo Festival della canzone italiana, in programma dal 7 all’11 febbraio al Teatro Ariston, Doxa gioca la carta della storia e lo fa recuperando una ricerca inedita sul ruolo della kermesse canora più importante d’Italia sulla classifica di vendite dei dischi a 45 giri. Correva l’anno 1971. Ad aggiudicarsi il “Leone di Sanremo” furono Nada e Nicola di Bari con «Il cuore è uno zingaro» ma a stracciare tutti i record fu Lucio Dalla con la sua «4 marzo 1943» che conquistò all’istante (o quasi) il primo posto in classifica. Per poi restare nella top 30 per ben 16 settimane di fila. A dargli filo da torcere fu solo «Sotto le lenzuola» di Adriano Celentano che, seppure arrivato solo quinto al Festival, incassò il plauso (e i quattrini) del grande pubblico. BEST SELLER – «Complessivamente 16 motivi dei 24 presentati a Sanremo nel 1971 sono entrati, almeno una volta, nella classifica dei primi 30 dischi» si legge nel bollettino 9-13 del 21 giugno 1972 dattiloscritto dai ricercatori Doxa sulla carta ormai ingiallita del volume che racchiude alcune delle ricerche più significative di quell’anno. Compreso proprio il focus sulle canzoni entrate nella Hit Parade, ossia la trasmissione radiofonica RAI andata in onda per la prima volta il 6 gennaio del 1967 e basata proprio sulle rilevazioni Doxa. -

Antonio Guarnieri Avevo Sette Anni Quando Andai Per La Prima Volta Al

Antonio Guarnieri Avevo sette anni quando andai per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano. Quando mi sono affacciato al parapetto del loggione, che è la fila di posti più vicina al soffitto, ho visto dall'alto, piccolissimi e lontani, tanti musicisti e un uomo che, agitando il suo ditino, scatenava suoni meravigliosi. Si trattava dei Notturni di Debussy […]; in particolare mi colpì la musica del secondo notturno, Feste, con un suono di trombe che arriva in crescendo da molto lontano, come una magia. Arrivato a casa, ho chiesto chi era quel piccolo omino che stava su una pedana rossa e sembrava onnipotente: era un grande direttore d'orchestra, Antonio Guarnieri. Claudio Abbado, La casa dei suoni, Babalibri, 2007 (ridotto da Wikipedia) Antonio Guarnieri è nato a Venezia il 1º febbraio 1880. Direttore d’orchestra, violoncellista e compositore. Conseguito il diploma di violoncello proseguì gli studi in composizione ed organo sotto la guida di Marco Enrico Bossi. A Monaco di Baviera durante un periodo di perfezionamento ebbe modo di conoscere e penetrare quel mondo mitteleuropeo che avrebbe poi frequentato nel corso della sua carriera. Tornato in Italia conobbe il pianista e compositore Giuseppe Martucci ed entrò a far parte come violoncellista del Quartetto che di Martucci portava il nome. Nel 1903 Guarnieri mosse i primi passi come direttore d’orchestra durante una tournée in Italia condotta da Amilcare Zanella. L’insegnamento di Zanella insieme a quello di Bossi e Martucci formò in maniera definitiva il gusto e l’attenzione del Guarnieri per la musica strumentale italiana che continuò ad eseguire per tutta la vita. -

Staged Treasures

Italian opera. Staged treasures. Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini and Gioacchino Rossini © HNH International Ltd CATALOGUE # COMPOSER TITLE FEATURED ARTISTS FORMAT UPC Naxos Itxaro Mentxaka, Sondra Radvanovsky, Silvia Vázquez, Soprano / 2.110270 Arturo Chacon-Cruz, Plácido Domingo, Tenor / Roberto Accurso, DVD ALFANO, Franco Carmelo Corrado Caruso, Rodney Gilfry, Baritone / Juan Jose 7 47313 52705 2 Cyrano de Bergerac (1875–1954) Navarro Bass-baritone / Javier Franco, Nahuel di Pierro, Miguel Sola, Bass / Valencia Regional Government Choir / NBD0005 Valencian Community Orchestra / Patrick Fournillier Blu-ray 7 30099 00056 7 Silvia Dalla Benetta, Soprano / Maxim Mironov, Gheorghe Vlad, Tenor / Luca Dall’Amico, Zong Shi, Bass / Vittorio Prato, Baritone / 8.660417-18 Bianca e Gernando 2 Discs Marina Viotti, Mar Campo, Mezzo-soprano / Poznan Camerata Bach 7 30099 04177 5 Choir / Virtuosi Brunensis / Antonino Fogliani 8.550605 Favourite Soprano Arias Luba Orgonášová, Soprano / Slovak RSO / Will Humburg Disc 0 730099 560528 Maria Callas, Rina Cavallari, Gina Cigna, Rosa Ponselle, Soprano / Irene Minghini-Cattaneo, Ebe Stignani, Mezzo-soprano / Marion Telva, Contralto / Giovanni Breviario, Paolo Caroli, Mario Filippeschi, Francesco Merli, Tenor / Tancredi Pasero, 8.110325-27 Norma [3 Discs] 3 Discs Ezio Pinza, Nicola Rossi-Lemeni, Bass / Italian Broadcasting Authority Chorus and Orchestra, Turin / Milan La Scala Chorus and 0 636943 132524 Orchestra / New York Metropolitan Opera Chorus and Orchestra / BELLINI, Vincenzo Vittorio -

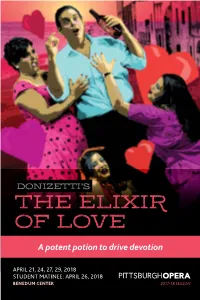

Program for the Elixir of Love

DONIZETTI’S THE ELIXIR OF LOVE A potent potion to drive devotion APRIL 21, 24, 27, 29, 2018 STUDENT MATINEE: APRIL 26, 2018 BENEDUM CENTER 2017-18 SEASON TABLE OF CONTENTS THE ELIXIR EstatementJEWELRY OF LOVE (L’elisir d’amore) Set the stage for compliments and make a statement Music by Gaetano Donizetti every time you wear a piece of fine jewelry from Libretto by Felice Romani, after Eugène Scribe’s libretto for Daniel Auber’s Le philtre (1831) our Vintage & Contemporary Estate Collection. Affordable luxury that steals the spotlight. 2 .............Letter From Our Board Leadership Michele Fabrizi 3 .............Letter From Our General Director Board Chair 5 .............The Cast Gene Welsh 7 .............Synopsis Board President Christopher Hahn 11 ............Artist Biographies General Director 22 ...........Director’s Note Antony Walker 24 ...........Learn About Opera Music Director 25 ...........Student Matinee 26 ...........The Monteverdi Society Allison M. Ruppert Managing Editor 27 ............Board of Directors Platinum rings featuring Greenawalt Design LLC Rubies, Pink Tourmaline, 31 ............Annual Fund Listings Graphic Design and Precious Topaz. To schedule 38 ...........Orchestra your advertising in Pittsburgh Opera’s Authentic • Curated • Quality 39 ...........Chorus and Supernumeraries program, please call 412-471-1497 or VINTAGE & CONTEMPORARY 43 ...........Staff and Volunteers email advertising@ culturaldistrict.org. MOSES 44 ...........Benedum Directory Jewelers SINCE 1949 This program is published by Pittsburgh Opera, Inc., 2425 Liberty Avenue, Pittsburgh, PA 15222. EstateJEWELRY COLLECTION Phone: 412-281-0912; Fax 412-281-4324; Website www.pittsburghopera.org. Celebrating 69 years in business! All correspondence should be sent to the above address. Pittsburgh Opera assumes no responsibility for unsolicited manuscripts. Articles may be reprinted with permission. -

NICOLA DI BARI Viernes 27 De Noviembre 2015 Teatro Romea Nicola Di Bari |Noviembre 2015 Teatro Romea

NICOLA DI BARI Viernes 27 de Noviembre 2015 Teatro Romea Nicola Di Bari |Noviembre 2015 Teatro Romea. Nicola Di Bari < Viernes 27 de Noviembre Teatro Romea. En la élite musical desde hace 40 años, cantando al amor como estrategia para combatir un mundo cada vez más hostil e inseguro. Su estilo personal e inconfundible, con una voz dispuesta para transmitir emociones, hará de este concierto una experiencia única, con un repertorio plagado de éxitos y Números 1 en las listas de medio mundo con canciones que pertenecen a la mejor historia de la música ofrecida desde Italia. En la década de los sesenta comenzó su carrera musical; pero el tono de su voz no le permitió lograr el éxito con rapidez. En 1963 apareció su primer sencillo y al siguiente año logró cierta popularidad con el tema "Amor, Regresa a Casa". En 1965 fue invitado a participar en el Festival de San Remo, logrando llegar a la ronda final. En 1966 y 1967 se presentó en el festival, pero no logró llegar a la final. Su carrera continuó sin grandes sucesos, hasta que repentinamente en 1970, también en San Remo, logró reconocimiento al alcanzar el segundo lugar con el tema "La prima cosa bella". 2 Nicola Di Bari |Noviembre 2015 Teatro Romea. La consagración definitiva le llegó en el año 1971, y en 1972 repitó su éxito. En 1974 se presentó una vez más en San Remo y llegó a finalista. En 1972 participó en el Festival de la Canción de Eurovisión. Por sus canciones en castellano goza de gran popularidad en Latinoamérica, entre ellas, "Los días del arco iris", "Lisa de los ojos azules" , "Trotamundo" , "Rosa" , "Primera cosa bella" , "Mi corazón es un gitano", y "Como Violetas". -

European Union Youth Orchestra Summer Tour 2015

European Union Youth Orchestra Summer Tour 2015 Principal Corporate Partner At United Technologies, we believe that ideas and inspiration create opportunities without limits. UTC applauds the European Union Youth Orchestra for its important role in transcending cultural, social, economic, religious, and political boundaries in the pursuit of musical excellence. To learn more, visit utc.com. Welcome The months and weeks of build up to a major six week concert tour are a complex yet exhilarating experience. The sheer volume of tasks – from international travel plans for hundreds of young musicians Contents from over 30 countries to providing for the needs of a global audience of thousands – appear as a series of almost impenetrable Orchestra Board 2 hurdles. Until the dust begins to settle, and the prospect of great EU messages 4 music played by some of today’s most polished young performers under the leadership of inspirational conductors becomes The EUYO 6 increasingly present on the horizon. Tribute to Joy Bryer 8 As we all know, Europe faces some particularly tough times at the Landmark moments 9 moment. All the more reason then to trumpet the unifying diversity Summer tour programme 10 at the heart of the EUYO, in an orchestra that shows us a tangible route for how we should live as Europeans, with young musicians Conductors 14 from 28 EU countries working together, harmoniously, yet with Soloists 16 limitless energy, aspiration and excellence. The Orchestra 18 As the CEO of an orchestra such as this I can only help create success by mirroring the shared leadership at the heart of the EUYO and Leverhulme Summer School 25 its performances. -

Don Pasquale

DON PASQUALE Gaetano Donizetti PRODUCTIE / PRODUCTION Santa Fe Opera (2014), Gran Teatro del Liceu (Barcelona, 2015) PRESENTATIE / PRÉSENTATION De Munt / La Monnaie 9, 16 & 23* DECEMBER / DÉCEMBRE 2018 – 15:00 11*, 12, 13*, 14, 18*, 19 & 21 DECEMBER / DÉCEMBRE 2018 – 20:00 20* DECEMBER / DÉCEMBRE 2018 – 14:00 (BUILDING BRIDGES) DE MUNT / LA MONNAIE In coproductie met Shelter Prod en Prospero MM Productions, met de steun van de Taxshelter.be en ING, met de steun van de tax shelter van de Belgische federale overheid / En coproduction avec Shelter Prod et Prospero MM Productions, avec le soutien de taxshelter.be et ING, avec le soutien du tax shelter du gouvernement fédéral de Belgique DON PASQUALE Dramma buffo in tre atti Libretto di Giovanni Ruffini e Gaetano Donizetti, Ser Marcantonio tratto dal di Angelo Anelli Musica di Gaetano Donizetti Creatie / Création Théâtre-Italien, Salle Ventadour, Paris, 3.1.1843 ALAIN ALTINOGLU Muzikale leiding / Direction musicale LAURENT PELLY Regie en kostuums / Mise en scène et costumes CHANTAL THOMAS Decors / Décors DUANE SCHULER Belichting / Éclairages MARTINO FAGGIANI Koorleider / Chef des chœurs MICHELE PERTUSI / Don Pasquale PIETRO SPAGNOLI* LIONEL LHOTE / Dottor Malatesta RODION POGOSSOV* JOEL PRIETO / Ernesto ANICIO ZORZI GIUSTINIANI* DANIELLE DE NIESE / Norina ANNE-CATHERINE GILLET* ALESSANDRO ABIS Un Notaro SYMFONIEORKEST EN KOOR VAN DE MUNT / ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET CHŒURS DE LA MONNAIE KOORACADEMIE VAN DE MUNT o.l.v. / ACADÉMIE DES CHŒURS DE LA MONNAIE s.l.d. de BENOÎT GIAUX Konzertmeister -

Biografie Giurati Concorso “Note Scordate”

BIOGRAFIE GIURATI CONCORSO “NOTE SCORDATE” MARIELLA NAVA Fin da bambina sente di fare della musica la sua vita. A sette anni inizia a studiare pianoforte dedicandosi più tardi agli studi di composizione. Intanto già dall'adolescenza ama scrivere sul suo diario, frasi e versi che poi diventeranno, quasi per gioco, i testi delle sue prime canzoni. Seguendo i consigli di alcuni amici, Mariella spedisce una canzone dal titolo Questi figli a GIANNI MORANDI che la incide colpito dalla grande sensibilità del testo e della musica e inizia a parlare di lei come una grande promessa della musica leggera italiana. Conosce i suoi produttori Antonio Coggio e Roberto Davini, fedeli compagni di viaggio da allora fino ad oggi. Nel 1987 firma il primo contratto discografico, partecipa al Festival di Sanremo di quell'anno con il brano Fai Piano e pubblica il primo album PER PAURA O PER AMORE che suscita subito grande interesse presso la critica per la sua capacità di trattare i temi sociali con poesia ed eleganza. Le viene riconosciuto il premio Miglior opera prima al Club Tenco. Nell' '89 scrive Effetti speciali per ORNELLA VANONI e Come mi vuoi per EDUARDO DE CRESCENZO, cantata più tardi anche dalla grande MINA. Nel 1990 incide il suo secondo album IL GIORNO E LA NOTTE arrangiato con LUIS BACALOV. Mariella scrive Spalle al muro (Vecchio) dedicata agli anziani che, grazie alla grandissima interpretazione di Renato Zero, si classifica al secondo posto al Festival di Sanremo del '91, consacrandola tra i più grandi autori. Nello stesso anno pubblica il suo terzo album CRESCENDO inciso a Londra con il grande arrangiatore GEOFF WESTLEY e la Royal Philarmonic Orchestra. -

Selected Directory of the Italians in Chicago : Market Guide and Yearly

Selecueoi dilrecxoiry of ihe Ilolieoas in Chic:A< ™r>3'''''^«9SsslM^ \;1 LfBRARy OF THF .NIVERSfTY 0:- Selected Directory OF THE Italians of Chicago MARKET GUIDE AND YEARLY INFORMATION BULLETIN Listing 4,500 Firms, Stores and Professional Men Compiled by Lisi Cipriani, Ph. D., U. of C. and issued under the Auspices of The Royal Italian Consulate of Chicago ISSUE 1930 Dedico commossa a quel cari emigrati e figli che con santo lavoro crescono gloria airitalia. CHICAGO, ILL. Copyrighted 1930 by Lisi Cipr'ani MARKET GUIDE AND YEARLY BULLETIN OF INFORMATION BANKS \Second Security BANK] A^re / MilwaxiUoc. Ave, cu_JWpit£rjt Queste Banche sono governate dallo stesso Consiglio di Direttori ed hanno risorse sopra Quindici Milioni di Dollar! Sotto il controllo dello Stato e della Chicago Clearing House Association Depositi a risparmio al 3^'' e commerciali contro Cheques Vaglia Postali e Telegrafici Si spediscono lire e doUari telegraficamente in Italia e gli ordini vengono eseguiti dalle nostre Banche di la dal mare in 4 giorni. Real Estate Department — Comprate i Primi Mortgages che vi fruttano il Sei per cento Assicurazioni — Atti Notarili — Francobolli Italiani Cassette forti di sicurezza Ogni servizio e Trust Department JAMES B. FORGAN Jr., Chairman of Board NORMAN B. COLLINS. President Security Bank Milv^ravikoe Ave. or Carpcritor Si. ;^ ) ; MARKET GUIDE AND YEARLY BULLETIN OF INFORMATION BANKS 'Htt. Li^iJiiU Or ji'ic ^f/ir^^ ',^rj. IINIVFBSITV OF m'tnr,'.<* BANCO DI NAPOLI LA BANCA PIU' ANTICA DEL MONDO Fondato nell'Anno 1539 Patrimonio e Riserve L. 1.315.000.000 AGENZIA DI CHICAGO 906-08-10 so. -

Collaborating for the Reconstruction of Teatro Petruzzelli in Bari2

COLLABORATIVE GOVERNANCE INITIATIVE Syracuse University Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Program for the Advancement of Research on Conflict and Collaboration “OLTRE LA NORMA!”1 Collaborating for the 2 Reconstruction of Teatro Petruzzelli in Bari “Oltre la Norma, Oltre la Norma!”. While Laurence Tournier was enjoying a plate of Bari’s famous orecchiette pasta served with turnip tops, the exclamation she was so used to hearing from her Italian Professor of Public Administration at Sciences Po in Paris suddenly sprang to mind. As she was French and not from Apulia, she didn’t think to question whether it was the taste of the turnip tops that was responsible for this memory, as in the first pages of Proust's Recherche; instead, her mind went back to the difficult task of advising the Mayor of the City of Bari: she had to suggest an acceptable solution to fund the reconstruction of Teatro Petruzzelli for all concerned and in the shortest possible time. Teatro Petruzzelli had been ravaged by fire on the night of October 26th 1991 and the entire city of Bari, the capital of Apulia and one of the most important cities in Southern Italy from a cultural point of view, was pressing the City Council to restore one of the symbols of the city’s grandeur. What was the best official solu- tion? How could she convince everyone that the Theatre could only be guaranteed a future if they all pulled together? What was the best path to take? This case was an honorable mention winner in E-PARCC’s 2012-13 “Collaborative Public Management, Collaborative Governance, and Collaborative Problem Solving” teaching case and simulation competition.