Mémoire De Magister

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Various La Nuit Du Raï Mp3, Flac, Wma

Various La Nuit Du Raï mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Folk, World, & Country Album: La Nuit Du Raï Country: France Released: 2011 Style: Raï MP3 version RAR size: 1613 mb FLAC version RAR size: 1496 mb WMA version RAR size: 1741 mb Rating: 4.9 Votes: 364 Other Formats: MP3 AC3 MPC MOD AHX AIFF MP4 Tracklist Hide Credits CD1 Raï RnB 1 –El Matador Featuring Amar* Allez Allez 3:31 2 –Cheb Amar Sakina 3:24 3 –Dj Idsa Featuring Big Ali & Cheb Akil Hit The Raï Floor 3:44 4 –Dj Idsa Featuring Jacky Brown* & Akil* Chicoter 4:02 5 –Swen Featuring Najim Emmène Moi 3:44 6 –Shyneze* Featuring Mohamed Lamine All Raï On Me 3:25 –Elephant Man Featuring Mokobé Du 113* & 7 Bullit 3:22 Sheryne 8 –L'Algérino Marseille By Night 3:41 9 –L'Algérino Featuring Reda Taliani M'Zia 3:56 10 –Reyno Featuring Nabil Hommage 5:19 11 –Hass'n Racks* Wati By Raï 2:50 12 –Hanini Featuring Zahouania* Salaman 5:21 –DJ Mams* Featuring Doukali* Featuring 13 Hella Décalé (Version Radio Edit) 3:16 Jahman On Va Danser 14 –Cheb Fouzi Featuring Alibi Montana 2:56 Remix – Soley Danceflor 15 –Cheb Rayan El Babour Kalae Mel Port 3:46 16 –Redouane Bily El Achra 4:04 17 –Fouaz la Classe Poupouna 4:38 18 –Cheb Didine C Le Mouve One Two Three 4:03 19 –Youness Dépassite Les Limites 3:40 20 –Cheb Hassen Featuring Singuila Perle Rare 3:26 CD2 Cœur Du Raï 1 –Cheba Zahouania* & Cheb Sahraoui Rouhou Liha 2 –Cheba Zahouania* Achkha Maladie 3 –Bilal* Saragossa 4 –Abdou* Balak Balak 5 –Abdou* Apple Masqué 6 –Bilal* Tequiero 7 –Bilal* Un Milliard 8 –Khaled Didi 9 –Sahraoui* & Fadela* -

Música Popular Y Sociedad En La Argelia Actual

MÚSICA POPULAR Y SOCIEDAD EN LA ARGELIA ACTUAL LUIS F. BERNABÉ PONS El gran profe a S!la"#$n enía poder so(re odos los genios *!e p!e(lan la vida de los seres ,!#anos. E' a -apacida&. *!e '/lo 0l a esora(a. le ,acía do#inar a e' os seres de fuego. *!ienes le o(edecían ciega#ente para poner en pie odo a*!el e&)1cio *!e el gran re" constr!- or desea(a. En !na o-a')/n, sin e#(argo. Salo#/n les ordenó constr!ir !n gran palacio en las ierras de Argel. En a*!ella o-a')/n los genios na )+os le respondieron: “¡Iwa, ya nabí! Lakin ancor un bière!”. Es e -,)' e. *!e 'e p!ede es-!-,ar -on #)l for#as &)' )n as an o en la -ap) al &e Argel)a -o#o en '! 3ona &e )n4!en-)a, )l!' ra &e for#a ,!#or%' )-amen e &esp)a&a&a lo *!e es !na &e las -ara- er%' )-as *!e #!-,o' &e lo' argel)no' atr)(!"en a '! prop)a 'o-)eda& y a '% #)'#o'2 la pas)+)&a& y la iner-)a c%+)-as. Mu-,as son las razones que se p!eden &ar para ese 5!)-)o y #!-,as 'on las *!e ello' #)'#o' &an ―a no 'er *!e a ! preg!n a respon&an -on el #)'#o lema―2 &egra&a-)/n 'o-)al. )n5!' o repar o econ/#)-o. au ar*!%a &e lo' po&eres pol% )-o' en #ano' &e -as as &epreda&oras. -

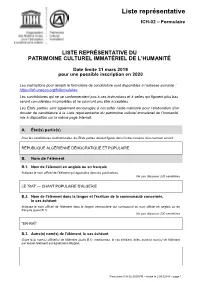

Liste Représentative

Liste représentative ICH-02 – Formulaire LISTE REPRÉSENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ Date limite 31 mars 2019 pour une possible inscription en 2020 Les instructions pour remplir le formulaire de candidature sont disponibles à l’adresse suivante : https://ich.unesco.org/fr/formulaires Les candidatures qui ne se conformeraient pas à ces instructions et à celles qui figurent plus bas seront considérées incomplètes et ne pourront pas être acceptées. Les États parties sont également encouragés à consulter l’aide-mémoire pour l’élaboration d’un dossier de candidature à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, mis à disposition sur la même page Internet. A. État(s) partie(s) Pour les candidatures multinationales, les États parties doivent figurer dans l’ordre convenu d’un commun accord. RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE B. Nom de l’élément B.1. Nom de l’élément en anglais ou en français Indiquez le nom officiel de l’élément qui apparaîtra dans les publications. Ne pas dépasser 230 caractères LE "RAÏ" — CHANT POPULAIRE D'ALGERIE B.2. Nom de l’élément dans la langue et l’écriture de la communauté concernée, le cas échéant Indiquez le nom officiel de l’élément dans la langue vernaculaire qui correspond au nom officiel en anglais ou en français (point B.1). Ne pas dépasser 230 caractères "ER-RAÏ" B.3. Autre(s) nom(s) de l’élément, le cas échéant Outre le(s) nom(s) officiel(s) de l’élément (point B.1), mentionnez, le cas échéant, le/les autre(s) nom(s) de l’élément par lequel l’élément est également désigné.