Techno Rebelle Un Siècle De Musiques Électroniques

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

番号 曲名 Name インデックス 作曲者 Composer 編曲者 Arranger作詞

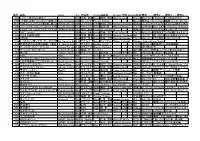

番号 曲名 Name インデックス作曲者 Composer編曲者 Arranger作詞 Words出版社 備考 備考2 備考3 備考4 595 1 2 3 ~恋がはじまる~ 123Koigahajimaru水野 良樹 Yoshiki鄕間 幹男 Mizuno Mikio Gouma ウィンズスコアWSJ-13-020「カルピスウォーター」CMソングいきものがかり 1030 17世紀の古いハンガリー舞曲(クラリネット4重奏)Early Hungarian 17thDances フェレンク・ファルカシュcentury from EarlytheFerenc 17th Hungarian century Farkas Dances from the Musica 取次店:HalBudapest/ミュージカ・ブダペスト Leonard/ハル・レナード編成:E♭Cl./B♭Cl.×2/B.Cl HL50510565 1181 24のプレリュードより第4番、第17番24Preludes Op.28-4,1724Preludesフレデリック・フランソワ・ショパン Op.28-4,17Frédéric福田 洋介 François YousukeChopin Fukuda 音楽之友社バンドジャーナル2019年2月スコアは4番と17番分けてあります 840 スリー・ラテン・ダンス(サックス4重奏)3 Latin Dances 3 Latinパトリック・ヒケティック Dances Patric 尾形Hiketick 誠 Makoto Ogata ブレーンECW-0010Sax SATB1.Charanga di Xiomara Reyes 2.Merengue Sempre di Aychem sunal 3.Dansa Lationo di Maria del Real 997 3☆3ダンス ソロトライアングルと吹奏楽のための 3☆3Dance福島 弘和 Hirokazu Fukushima 音楽之友社バンドジャーナル2017年6月号サンサンダンス(日本語) スリースリーダンス(英語) トレトレダンス(イタリア語) トゥワトゥワダンス(フランス語) 973 360°(miwa) 360domiwa、NAOKI-Tmiwa、NAOKI-T西條 太貴 Taiki Saijyo ウィンズスコアWSJ-15-012劇場版アニメ「映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)」主題歌 856 365日の紙飛行機 365NichinoKamihikouki角野 寿和 / 青葉 紘季Toshikazu本澤なおゆき Kadono / HirokiNaoyuki Honzawa Aoba M8 QH1557 歌:AKB48 NHK連続テレビ小説『あさが来た』主題歌 685 3月9日 3Gatu9ka藤巻 亮太 Ryouta原田 大雪 Fujimaki Hiroyuki Harada ウィンズスコアWSL-07-0052005年秋に放送されたフジテレビ系ドラマ「1リットルの涙」の挿入歌レミオロメン歌 1164 6つのカノン風ソナタ オーボエ2重奏Six Canonic Sonatas6 Canonicゲオルク・フィリップ・テレマン SonatasGeorg ウィリアム・シュミットPhilipp TELEMANNWilliam Schmidt Western International Music 470 吹奏楽のための第2組曲 1楽章 行進曲Ⅰ.March from Ⅰ.March2nd Suiteグスタフ・ホルスト infrom F for 2ndGustav Military Suite Holst -

166-90-06 Tel: +38(063)804-46-48 E-Mail: [email protected] Icq: 550-846-545 Skype: Doowopteenagedreams Viber: +38(063)804-46-48 Web

tel: +38(097)725-56-34 tel: +38(099)166-90-06 tel: +38(063)804-46-48 e-mail: [email protected] icq: 550-846-545 skype: doowopteenagedreams viber: +38(063)804-46-48 web: http://jdream.dp.ua CAT ORDER PRICE ITEM CNF ARTIST ALBUM LABEL REL G-049 $60,37 1 CD 19 Complete Best Ao&haru (jpn) CD 09/24/2008 G-049 $57,02 1 SHMCD 801 Latino: Limited (jmlp) (ltd) (shm) (jpn) CD 10/02/2015 G-049 $55,33 1 CD 1975 1975 (jpn) CD 01/28/2014 G-049 $153,23 1 SHMCD 100 Best Complete Tracks / Various (jpn)100 Best... Complete Tracks / Various (jpn) (shm) CD 07/08/2014 G-049 $48,93 1 CD 100 New Best Children's Classics 100 New Best Children's Classics AUDIO CD 07/15/2014 G-049 $40,85 1 SHMCD 10cc Deceptive Bends (shm) (jpn) CD 02/26/2013 G-049 $70,28 1 SHMCD 10cc Original Soundtrack (jpn) (ltd) (jmlp) (shm) CD 11/05/2013 G-049 $55,33 1 CD 10-feet Vandalize (jpn) CD 03/04/2008 G-049 $111,15 1 DVD 10th Anniversary-fantasia-in Tokyo Dome10th Anniversary-fantasia-in/... Tokyo Dome / (jpn) [US-Version,DVD Regio 1/A] 05/24/2011 G-049 $37,04 1 CD 12 Cellists Of The Berliner PhilharmonikerSouth American Getaway (jpn) CD 07/08/2014 G-049 $51,22 1 CD 14 Karat Soul Take Me Back (jpn) CD 08/21/2006 G-049 $66,17 1 CD 175r 7 (jpn) CD 02/22/2006 G-049 $68,61 2 CD/DVD 175r Bremen (bonus Dvd) (jpn) CD 04/25/2007 G-049 $66,17 1 CD 175r Bremen (jpn) CD 04/25/2007 G-049 $48,32 1 CD 175r Melody (jpn) CD 09/01/2004 G-049 $45,27 1 CD 175r Omae Ha Sugee (jpn) CD 04/15/2008 G-049 $66,92 1 CD 175r Thank You For The Music (jpn) CD 10/10/2007 G-049 $48,62 1 CD 1966 Quartet Help: Beatles Classics (jpn) CD 06/18/2013 G-049 $46,95 1 CD 20 Feet From Stardom / O. -

ASIAN SYMPHONIES a Discography of Cds and Lps Prepared By

ASIAN SYMPHONIES A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman Edited by Stephen Ellis KOMEI ABE (1911-2006, JAPAN) Born in Hiroshima. He studied the cello with Heinrich Werkmeister at the Tokyo Music School and then studied German-style harmony and counterpoint with Klaus Pringsheim, a pupil of Gustav Mahler, as well as conducting with Joseph Rosenstock. Later, he was appointed music director of the Imperial Orchestra in Tokyo, and the musicians who played under him broadened his knowledge of traditional Japanese Music. He then taught at Kyoto's Elizabeth Music School and Municipal College of the Arts. He composed a significant body of orchestral, chamber and vocal music, including a Symphony No. 2 (1960) and Piccolo Sinfonia for String Orchestra (1984). Symphony No. 1 (1957) Dmitry Yablonsky/Russian National Philharmonic ( + Sinfonietta and Divertimento) NAXOS 8.557987 (2007) Sinfonietta for Orchestra (1964) Dmitry Yablonsky/Russian National Philharmonic ( + Sinfonietta and Divertimento) NAXOS 8.557987 (2007) NICANOR ABELARDO (1896-1934, PHILIPPINES) Born in San Miguel, Bulacan. He studied at the University of the Philippines Diliman Conservatory of Music, taking courses under Guy Fraser Harrison and Robert Schofield. He became head of the composition department of the conservatory in 1923. He later studied at the Chicago Musical College in 1931 under Wesley LaViolette. He composed orchestral and chamber works but is best-known for his songs. Sinfonietta for Strings (1932) Ramon Santos/Philippine Philharmonic Orchestra UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES PRESS (2004) YASUSHI AKUTAGAWA (1925-1989, JAPAN) He was born in the Tabata section of Tokyo. He was taught composition by Kunihiko Hashimoto and Akira Ifukube at the Tokyo Conservatory of Music. -

Music and Technology in Japan, Minao Shibata

MUSIC AND TECHNOLOGY IN JAPAN by MINAO SHIBATA OSHIRO MAYUZUMI (1929- ) attended his first concert of concrete music in May 1952 at the Salle de l'Ancien Conservatoire in Paris, the ,T first Japanese composer to experience concrete music. His comment was: « The concert was such a shock that it fundamentally altered my musical life. ,. Returning to Japan from Paris after visiting Pierre Schaeffer's studio, he used the technique experimentally in parts of some film music, and subsequently, in the autumn of 1953, he completed the 13-minute « CEuvre pour Musique Concrete x, y, Z », which was produced at a JOQR (NCB) in Tokyo. The « x » part consisted mostly of metallic sounds; " y ", of human and animal sounds and the sound of running water; « Z », musical instrument sounds. Over 150 elements were employed. This work had a nation-wide broadcast over the JOQR network and a sensational reception all over Japan. In the autumn of 1954, accordingly, JOQR invited Mayuzumi to write more concrete music. The result was ~ Boxing », a radio play, the script written by Yukio Mishima, the well-known Japanese novelist. Using over 300 types of sound, this second work proved even more popular with the public than the first. In the autumn of 1954, a group of technicians and programme producers at NHK began rudimentary experiments in electronic music. Subsequently, they obtained a report (Technische Hausmitteilungen des NWDR's, 1954; Sonderheft tiber Electronische Musik) from the Northwest German Broad casting Station, now the West German Broadcasting Station (West-deutscher Rundfunk) in Cologne, which gave them some idea of the theory, mechanism and methods of production. -

America's Japan and Japan's Performing Arts Barbara Thornbury

America's Japan and Japan's Performing Arts Barbara Thornbury Published by University of Michigan Press Thornbury, B.. America's Japan and Japan's Performing Arts: Cultural Mobility and Exchange in New York, 1952-2011. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2013. Project MUSE., https://muse.jhu.edu/. For additional information about this book https://muse.jhu.edu/book/22764 Access provided by University of Michigan @ Ann Arbor (18 Mar 2017 21:32 GMT) Introduction It may not be their, but it is certainly our Japan.1 Q: Can you tell us a little more about what Americans perceive as Japan- ness? A: For instance, it could be things like the stage set is extremely elaborately designed and constructed. Q: Is it a kind of fetishism? A: Well, you could say so.2 Eiko and Koma are quintessentially Japanese, and also longtime New York residents.3 This book is a study of the images and myths that have defined and shaped the reception of Japan- related theater, music, and dance in the United States since the postwar 1950s. In the mid- 1980s, at the height of fierce trade tensions between the United States and Japan, Clyde Haberman reported in the New York Times, “Japanese contend that the trouble is not their lingering restrictions so much as American laziness in attempting to penetrate this country’s markets. Learn our language, Prime Minister Ya suhiro Nakasone has said many times. Study our culture. ‘Americans don’t try hard enough’ is a favorite catch phrase.” Haberman contended, “The accusation infuriates many American executives, who feel that they could watch Kabuki plays all day and still get nowhere.”4 The executives’ angry sarcasm was rooted in a paradoxical fact. -

Yoichi Hiraoka: His Artistic Life and His Influence on the Art Of

YOICHI HIRAOKA: HIS ARTISTIC LIFE AND HIS INFLUENCE ON THE ART OF XYLOPHONE PERFORMANCE Akiko Goto, B.A., M.M. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS August 2013 APPROVED: Mark Ford, Major Professor Eugene M. Corporon, Committee Member Christopher Deane, Committee Member John Holt, Chair of the Division of Instrumental Studies Benjamin Brand, Director of Graduate Studies in the College of Music James Scott, Dean of the College of Music Mark Wardell, Dean of the Toulouse Graduate School Goto, Akiko. Yoichi Hiraoka: His Artistic Life and His Influence on the Art of Xylophone Performance. Doctor of Musical Arts (Performance), August 2013, 128 pp., 31 figures, bibliography, 86 titles. Yoichi Hiraoka was an amazing Japanese xylophone player who had significant influence on the development of the xylophone as a solo instrument. The purpose of this dissertation is to collect and record evidence of Mr. Hiraoka, to examine his distinguished efforts to promote the xylophone, to investigate his influences on keyboard percussion literature, and to contribute to the development of the art of keyboard percussion performance as a whole. This dissertation addresses Yoichi Hiraoka’s artistic life, his commissioned pieces, and his influence on the art of xylophone performance. Analyses of two of his most influential commissioned works, Alan Hovhaness’ Fantasy on Japanese Wood Prints and Toshiro Mayuzumi’s Concertino for Xylophone Solo and Orchestra, are also included to illustrate the art of the xylophone, and to explain why Hiraoka did not play all of his commissioned works. Copyright 2013 by Akiko Goto ii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to sincerely thank my committee members, Mark Ford, Eugene Corporon, and Christopher Deane, for their continuous guidance and encouragement. -

Queerweare3-Lores.Pdf

- 1 - Queer We Are Come Together March 2, 2019 Julie Desbordes, Artistic Director Ian Shafer, Assistant Director Lindsay Deutsch, Guest Violinst Discovery Seyed Safavynia NEW YORK PREMIERE Second Essay Samuel Barber Concertino for Xylophone & Orchestra Toshiro Mayuzumi I. Allegro Vivace II. Adagietto III. Presto Paul Robertson, Xylophone Ian Shafer, Conductor Intermission Beatles Fantasy arr. Maxime Guolet & Eric Jones Cadieux I. A Hard Day's Night/I Wanna Hold Your Hand/And I Love Her/In My Life/Yesterday II. All You Need Is Love/A Day in the Life/Lucy in the Sky with Diamonds/Hello, Goodbye III. Lady Madonna/Let It Be/Black Bird/Hey Jude Lindsay Deutsch, Violin Symphony No. 1 (Afro-American) William Grant Still I. Moderato Assai II. Adagio III. Animato IV. Lento, con risoluzione - 2 - Queer Urban Orchestra Violin I Flute Horn Jonathan Bloomfield Þ§ Craig Devereaux •§ Eric Peterson Chris Campbell Justin Lee Steven Petrucelli § Brian Harrington Scott Oaks Brandon Travan Andrew Holland Kyle Walker • Farzaneh Sarafraz Piccolo Reyenne Schiowitz Scortt Oaks Trumpet Navida Stein Ron Nahass •§ Liann Wadewitz Oboe Ismael Pereira Matthew Hadley § Brian Wang Violin II Ian Shafer • Christian Balmaseda- Brian Shaw Trombone Lucca Philip Varricchio Alex Arellano § Alva Bostick § Alex Daggers Jonathan Chang • Simon Morales Andre Gillard English Horn Kevin Schmitt • Suzanne Lipkin Matthew Hadley Christina Rahn Seyed Safavynia Alto Saxophone Tuba Renee Slaw Brian Shaw Adam Rosenberg Viola Clarinet Percussion Emily Bayer Travis Fraser § Clint Arndt James -

Other Minds Records

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8wq0984 Online items available Guide to the Other Minds Records Alix Norton, Jay Arms, Madison Heying, Jon Myers, and Kate Dundon University of California, Santa Cruz 2018 1156 High Street Santa Cruz 95064 [email protected] URL: http://guides.library.ucsc.edu/speccoll Guide to the Other Minds Records MS.414 1 Contributing Institution: University of California, Santa Cruz Title: Other Minds records Creator: Other Minds (Organization) Identifier/Call Number: MS.414 Physical Description: 399.75 Linear Feet (404 boxes, 15 framed and oversized items) Physical Description: 0.17 GB (3,565 digital files, approximately 550 unprocessed CDs, and approximately 10 unprocessed DVDs) Date (inclusive): 1918-2018 Date (bulk): 1981-2015 Language of Material: English https://n2t.net/ark:/38305/f1zk5ftt Access Collection is open for research. Audiovisual media is unavailable until reformatted. Digital files are available in the UCSC Special Collections and Archives reading room. Some files may require reformatting before they can be accessed. Technical limitations may hinder the Library's ability to provide access to some digital files. Access to digital files on original carriers is prohibited; users must request to view access copies. Contact Special Collections and Archives in advance to request access to audiovisual media and digital files. Publication Rights Property rights for this collection reside with the University of California. Literary rights, including copyright, are retained by the creators and their heirs. The publication or use of any work protected by copyright beyond that allowed by fair use for research or educational purposes requires written permission from the copyright owner. -

Decime - Mitteilungen 11 / Revidiert 2013

DecimE - Mitteilungen_11 / revidiert 2013 Deutsche Sektion der Internationalen Gesellschaft für Elektroakustische Musik DecimE - Mitteilungen_11 1.12.1993 Auflage: 380 Die DecimE - Mitteilungen erscheinen vierteljährlich Anfang März, Juni, September, Dezember. Redaktionsschluß : jeweils 7 Tage vor Erscheinen. Kostenloser Versand an die DecimE - Mitglieder sowie an Interessenten Elektroakustischer Musik Redaktion: Folkmar Hein Bankverbindung Dresdner Bank Berlin BLZ 100 800 00 Mitgliedsbeitrag normal (pro Jahr) 50.- DM Konto-Nr. 05 141 941 00 Mitgliedsbeitrag für Institutionen 200.- DM Adresse DecimE Telefon: (+49) 30 - 218 59 60 Treuchtlinger Str. 8 FAX (neu!): (+49) 30 - 213 98 16 D - 10 779 Berlin Email: [email protected] Inhaltsverzeichnisse Mitteilungsblätter_1 bis _10 ................................................................ 2 Neuigkeiten, Nachfragen ....................................................................................................... 2 Bücher / Zeitschriften / Aufsätze ........................................................................................... 4 Konserven .............................................................................................................................. 8 Nachruf Ernest Berk .............................................................................................................. 10 Hugh Davies: The Beginnings of Japanese Electronic Music .............................................. 11 Bernhard Feiten: Internationale Computer Music Conference 1993 -

Grand Soir Ensemble Intercontemporain

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE Grand Soir Ensemble intercontemporain Duncan Ward Samedi 23 septembre 2017 – 20h30 20H30 CONCERT Vendredi 22 septembre GRAND SOIR ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN 19H CONCERT SYMPHONIQUE DUNCAN WARD, DIRECTION BALLET TRILOGY MARTIN MITTERUTZNER, YVES SAELENS, TÉNOR LONDON SYMPHONY ORCHESTRA LEIGH MELROSE, BARYTON SIR SIMON RATTLE, DIRECTION JÉRÔME VARNIER, BASSE Stravinski L’Oiseau de feu - Petrouchka JÉRÔME COMTE, CLARINETTE - Le Sacre du printemps CLÉMENT SAUNIER, TROMPETTE JEAN-BAPTISTE BARRIÈRE, STANLEY HAYNES, Samedi 23 septembre DENIS LORRAIN, RÉALISATION INFORMATIQUE MUSICALE IRCAM Stravinski Trois Pièces pour clarinette - Renard 15H RÉCITAL PIANO Harvey Bakhti L’A N N ÉE 1911 Ayres N° 31 (NONcerto for trumpet) ABDEL RAHMAN EL BACHA, PIANO GAVEAU 1907 Chin Gougalon, Scène de Théâtre de rue (COLLECTION MUSÉE D’ORSAY) pour ensemble Granados Goyescas Ravel Valses nobles et sentimentales Stravinski Trois Mouvements de Petrouchka Dimanche 24 septembre 16H30 CONCERT VOCAL PARTICIPATIF 15H CONCERT FEU D’ARTIFICE AUX SOURCES DU SACRE ORCHESTRE-ATELIER OSTINATO CHŒUR THE VIRTUAL VILLAGE ENSEMBLE CHŒUR RÉGIONAL VITTORIA D’ÎLE-DE-FRANCE PETER LAUL, PAVEL RAYKERUS, PIANOS JEAN-LUC TINGAUD, DIRECTION Chants russes et ukrainiens de rituels printaniers OLGA BUSUIOC, SOPRANO Stravinski Le Sacre du printemps (version pour VINCENT WARNIER, ORGUE deux pianos) Stravinski Feu d’artifice - Le Roi des étoiles Poulenc Concerto pour orgue - Gloria 15H CONCERT EN FAMILLE Rosenthal Musique de table L’OISEAU DE FEU Ravel Boléro -

Kenneth Goldsmith

6799 Kenneth Goldsmith zingmagazine 2000 for Clark Coolidge 45 John Cage 42 Frank Zappa / Mothers 30 Charles Ives 28 Miles Davis 26 James Brown 25 Erik Satie 24 Igor Stravinsky 23 Olivier Messiaen 23 Neil Young 23 Kurt Weill 21 Darius Milhaud 21 Bob Dylan 20 Rolling Stones 19 John Coltrane 18 Terry Riley 18 Morton Feldman 16 Rod McKuen 15 Thelonious Monk 15 Ray Charles 15 Mauricio Kagel 13 Duke Ellington 3 A Kombi Music to Drive By, A Tribe Called Quest M i d n i g h t Madness, A Tribe Called Quest People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm, A Tribe Called Quest The Low End Theory, Abba G reatest Hits, Peter Abelard Monastic Song, Absinthe Radio Trio Absinthe Radio Tr i o, AC DC Back in Black, AC DC Dirty Deeds Done Dirt Cheap, AC DC Flick of the Switch, AC DC For Those About to Rock, AC DC Highway to Hell, AC DC Let There Be R o c k, Johnny Ace Again... Johnny Sings, Daniel Adams C a g e d Heat 3000, John Adams Harmonium, John Adams Shaker Loops / Phrygian Gates, John Luther Adams Luther Clouds of Forgetting, Clouds of Unknowing, King Ade Sunny Juju Music, Admiral Bailey Ram Up You Party, Adventures in Negro History, Aerosmith Toys in the Attic, After Dinner E d i t i o n s, Spiro T. Agnew S p e a k s O u t, Spiro T. Agnew The Great Comedy Album, Faiza Ahmed B e s a r a h a, Mahmoud Ahmed E re Mela Mela, Akita Azuma Haswell & Sakaibara Ich Schnitt Mich In Den Finger, Masami Akita & Zbigniew Karkowski Sound Pressure Level, Isaac Albéniz I b e r i a, Isaac Albéniz Piano Music Volume II, Willy Alberti Marina, Dennis Alcapone Forever Version, Alive Alive!, Lee Allen Walkin’ with Mr. -

Young Composers and Mr. Watanabe Shibuya-Ku, Tokyo Ii October 1967

INSTITUTE OF CURRENT WORLD A'FFAIRS 28 Ugui sudani-ma chi Young Composers and Mr. Watanabe Shibuya-ku, Tokyo ii October 1967 Mr. R. H. Nolte Institute of Current World Affairs 366 Madison Avenue ew York, N.Y. Dear Dick Art produce from the past tends to be a comfortable experience because its methods are often familiar, a saf___e experience because its challenge (if, indeed, it ever raised one) has been met in remote places, and finally- perhaps most significantly- it is a respectable experience because its value has been certified by the sieve of time and the laurels of commentators. For most advanced societies, it is a truism that the honored art of its past must be preserved. The process of preservation is broadly institu- tionalized. Governments can be expected to support and maintain their country's cultural heritage even when the public taste has ceased to demand or understand it. This is certainly true in Japan. Although assimilation has always been a prime factor in the evolution of Japanese culture, its effect was strong- est during the centuries when Chinese and Korean influences stimulated, redirected, and shaped the taste of Japanese patrons and, hence, the artists. More recently, in their encounter with the West, the Japanese have tended to sepa- rate adopted procedures from traditional ones. There is a "Japanese Painting" and "0il Painting," Japanese Music and Western Music. Each discipline sponsors a separate training system and these produc_ specialists. The Japanese orchestral flutist is not likely to know much about the technique and literature of the shakuhachi (a re- corder-like instrument capable of stunning subtlety and power) while a flutist for the traditional Nob Drama will probably not be acquainted with either the Western flute or its staple Bach Sonatas.