68 Elise Crise Ollelewa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Niger Country Brief: Property Rights and Land Markets

NIGER COUNTRY BRIEF: PROPERTY RIGHTS AND LAND MARKETS Yazon Gnoumou Land Tenure Center, University of Wisconsin–Madison with Peter C. Bloch Land Tenure Center, University of Wisconsin–Madison Under Subcontract to Development Alternatives, Inc. Financed by U.S. Agency for International Development, BASIS IQC LAG-I-00-98-0026-0 March 2003 Niger i Brief Contents Page 1. INTRODUCTION 1 1.1 Purpose of the country brief 1 1.2 Contents of the document 1 2. PROFILE OF NIGER AND ITS AGRICULTURE SECTOR AND AGRARIAN STRUCTURE 2 2.1 General background of the country 2 2.2 General background of the economy and agriculture 2 2.3 Land tenure background 3 2.4 Land conflicts and resolution mechanisms 3 3. EVIDENCE OF LAND MARKETS IN NIGER 5 4. INTERVENTIONS ON PROPERTY RIGHTS AND LAND MARKETS 7 4.1 The colonial regime 7 4.2 The Hamani Diori regime 7 4.3 The Kountché regime 8 4.4 The Rural Code 9 4.5 Problems facing the Rural Code 10 4.6 The Land Commissions 10 5. ASSESSMENT OF INTERVENTIONS ON PROPERTY RIGHTS AND LAND MARKET DEVELOPMENT 11 6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 13 BIBLIOGRAPHY 15 APPENDIX I. SELECTED INDICATORS 25 Niger ii Brief NIGER COUNTRY BRIEF: PROPERTY RIGHTS AND LAND MARKETS Yazon Gnoumou with Peter C. Bloch 1. INTRODUCTION 1.1 PURPOSE OF THE COUNTRY BRIEF The purpose of the country brief is to determine to which extent USAID’s programs to improve land markets and property rights have contributed to secure tenure and lower transactions costs in developing countries and countries in transition, thereby helping to achieve economic growth and sustainable development. -

Rapport Sur Les Indicateurs De L'eau Et De L'assainissement

REPUBLIQUE DU NIGER ----------------------------------------- FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES ------------------------------------------- MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT ---------------------------------------- COMITE TECHNIQUE PERMANENT DE VALIDATION DES INDICATEURS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE L’EAU ET L'ASSAINISSEMENT POUR L’ANNEE 2016 Mai 2017 Table des matières LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES I. INTRODUCTION ................................................................................................................ 1 II. DEFINITIONS ..................................................................................................................... 1 2.1. Définitions de quelques concepts et notions dans le domaine de l’hydraulique Rurale et Urbaine. ................................................................................................................ 1 2.2. Rappel des innovations adoptées en 2011 ................................................................... 2 2.3. Définitions des indicateurs de performance calculés dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable ................................................................................... 3 2.4. Définitions des indicateurs de performance calculés dans le domaine de l’assainissement .................................................................................................................... 4 III. LES INDICATEURS DES SOUS – PROGRAMMES DU PROSEHA .......................... 4 IV. CONTRAINTES ET PROBLEMES -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

Reinforcing Agro Dealer Networks in Niger - an Impact Evaluation Study

REINFORCING AGRO DEALER NETWORKS IN NIGER - AN IMPACT EVALUATION STUDY Final Report Submitted to the 3ie by Institute of Statistical, Social and Economic Research University of Ghana June, 2017 Reinforcing Agro Dealer Networks in Niger: An Impact Evaluation Study By Robert Darko Osei*, ISSER, University of Ghana, Legon Accra Isaac Osei-Akoto, ISSER, University of Ghana, Legon Accra Felix Ankoma Asante ISSER, University of Ghana, Legon Accra Mamadou Adam, INRAN, Niamey, Niger Ama Fenny, ISSER, University of Ghana, Legon Accra Pokuaa Adu, ISSER, University of Ghana, Legon Accra Louis Hodey, ISSER, University of Ghana, Legon Accra Acknowledgement We wish to acknowledge 3ie for funding and technical review and support throughout this study. We also wish to thank AGRA monitoring and evaluation office for the continued support and readiness to answer questions whenever we approached them. We will also wish to thank the implementing partners CEB who have been very tolerant throughout the study period. Finally we wish to thank various participants for their invaluable comments during our stakeholder meetings and other engagements. All views expressed in this study are those of the authors only. Email of corresponding Author: [email protected] Table of Content TABLE OF CONTENT ...................................................................................................................................... I LIST OF TABLES ............................................................................................................................................ -

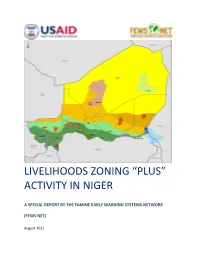

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

Les Ressources Forestières Naturelles Et Les Plantations Forestières Au Niger

COMMISSION EUROPEENNE DIRECTION-GENERALE VIII DEVELOPPEMENT Collecte et analyse de données pour l’aménagement durable des forêts - joindre les efforts nationaux et internationaux Programme de partenariat CE-FAO (1998-2002) Ligne budgétaire forêt tropicale B7-6201/97-15/VIII/FOR PROJET GCP/INT/679/EC Les ressources forestières naturelles et les plantations forestières au Niger M. Laoualy Ada et Dr Ali Mahamane Août 1999 Ce rapport constitue un des résultats du Programme de partenariat CE-FAO (1998-2002) - GCP/INT/679/EC Collecte et analyse de données pour l’aménagement durable des forêts - joindre les efforts nationaux et internationaux. Les points de vue exprimés sont ceux des auteurs et ne peuvent être attribués ni à la CE, ni à la FAO. Le document est présenté dans une édition simple, pour un unique souci de style et de clarté. Table des matières : Liste des tableaux ..................................................................................................................... 4 Sigles et abréviations................................................................................................................ 6 Remerciements ......................................................................................................................... 7 Résumé ...................................................................................................................................... 7 Introduction ............................................................................................................................. -

Zinder: Carte Référentielle

Zinder: Carte référentielle Légende Tiguidan Tagait Chef lieu de région Chef lieu de département Localité AGADEZ Frontière internationale Frontière régionale Frontière départementale Frontière communale Agadez Route bitumée Route en latérite cour d'eau Région de Zinder Tesker Mayatta 0 50 100 kms Egade Farak Intabanout Tesker Takoukou Daoura Njeptoji Belbegi Gourbobo Diffa Tanout Kelle Ollelewa Chanyeta Batte Magaje Kekeni TANOUT Kokaram Bouzouzoum Dourwanga µ Gandou Maidiga Oubandawaki Chirwa Gouagourzo Gagawa Creation Date: 20 février 2015 Eldaweye Sabon Kafi Adjeri Projection/Datum: Coordonées Géographiques/WGS84 Gangara Tarka Boultoum Web Resources:http://ochaonline.un.org/niger Nominal Scale at A1 paper size: 1: 1 000 000 Yogoum Danbarko Gargada Guirdiguiski 2Gogo Guidan Ango Daoutcha Guezawa Map data source(s): Danmarke OCHA Niger Disclaimers: The designations employed and the presentation of material on this Gazamni Gueza map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the Falenco Kelle part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal Mai Sap Sap Bakin Birji status of any country, territory, city or area or of its authorities, or Baboul Damagaran Takaya Kazoe concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Kringuim Rahin Zomo Kanya Wame Damagaram Takaya Nyelwa Bourbouroua Krilla Raffa Magaje Alberkaram Moa Maikombarwa Biri Bouzouri Gogo Lassouri Chagna Goure Mazoza GOURE Annari Mazamni Takeita Kassama Maguirami Zounkouda Chagna Gabana Kafa Alkali Dan Gaya Chiya Ta Habou Karamba Babban Fague -

Stratégie De Développement Rural

République du Niger Comité Interministériel de Pilotage de la Stratégie de Développement Rural Secrétariat Exécutif de la SDR Stratégie de Développement Rural ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INTEGRE D’APPUI CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGER VOLET DIAGNOSTIC DU RÔLE DES ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) DANS LE DISPOSITIF ACTUEL D’APPUI CONSEIL Rapport provisoire Juillet 2008 Bureau Nigérien d’Etudes et de Conseil (BUNEC - S.A.R.L.) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10.600.000 FCFA 970, Boulevard Mali Béro-km-2 - BP 13.249 Niamey – NIGER Tél : +227733821 Email : [email protected] Site Internet : www.bunec.com 1 AVERTISSEMENTS A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes ci-dessous utilisés dans le rapport ont les significations suivantes : Organisation Rurale (OR) : Toutes les structures organisées en milieu rural si elles sont constituées essentiellement des populations rurales Organisation Paysanne ou Organisation des Producteurs (OP) : Toutes les organisations rurales à caractère associatif jouissant de la personnalité morale (coopératives, groupements, associations ainsi que leurs structures de représentation). Organisation ou structure faîtière: Tout regroupement des OP notamment les Union Fédération, Confédération, associations, réseaux et cadre de concertation. Union : Regroupement d’au moins 2 OP de base, c’est le 1er niveau de structuration des OP. Fédération : C’est un 2ème niveau de structuration des OP qui regroupe très souvent les Unions. Confédération : Regroupement les fédérations des Unions, c’est le 3ème niveau de structuration des OP Membre des OP : Personnes physiques ou morales adhérents à une OP Adhérents : Personnes physiques membres des OP Promoteurs ou structures d’appui ou partenaires : ce sont les services de l’Etat, ONG, Projet ou autres institutions qui apportent des appuis conseil, technique ou financier aux OP. -

CHAMBRE REGIONALE D'agriculture DE ZINDER Note

REPUBLIQUE DU NIGER CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE ZINDER Etablissement public à caractère professionnel créé par la Loi 2000 15/ du 21 Août 2000 / Tél : (227) 20 512 343 - Email : [email protected] Note sur l’écoulement des semences améliorées au niveau des producteurs de la région de Zinder Rédaction / Equipe CRA de Zinder, Août 2018. En avril 2018, la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Zinder a rédigé une note sur la disponibilité en semences améliorées de mil, sorgho, niébé et arachide qui a fait l’objet d’émissions radios diffusées sur 15 radios communautaires de la région. 38 producteurs semenciers ayant une quantité d’au moins 500 kg pour au moins une des espèces ont été contactés par la CRA pour la rédaction de cette note. 97% de ces producteurs ont pu être contacté par téléphone à la fin du mois de juillet 2018 pour faire un point de l’écoulement de leurs semences. Chaque producteur contacté a donné les quantités des semences vendues et non vendues, les principaux acquéreurs et les prix de cession. Photo ci-contre : point de vente d’un producteur semencier à Zinder. La situation des ventes des semences améliorées se présente comme suit : • Pour le mil : 65.789 kg de semences disponibles et 56.267 kg vendus principalement à des producteurs, et à une ONG World Vision, soit 85% de vente. Le prix du kg de semences a varié de 400 à 600 F.CFA ; • Pour le sorgho : 5.644 kg de semences disponibles et 5.321 kg vendus aux producteurs, soit 94% de vente. -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Nutrition Causal Analysis in Niger

Nutrition Causal Analysis in Niger Report of Key Findings March 2017 This publication was prepared by Christine McDonald under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. FEWS NET NCA Research in Niger March 2017 Table of Contents List of Tables and Figures …………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 2 Acronyms……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 3 1. Executive Summary………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 4 2. Background……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 3. Rationale for NCA Research.…………………………………………………….……………………………………………………………………….. 7 4. Scope and objectives of the NCA study in Maradi and Zinder.……………………..……………………………………………………. 8 5. Local collaboration……………..……………………………………………………………………………………………………..……………………… 8 6. Study setting.……………………..……………………………………………………….………………………………………………………………….… 9 7. Methodology………………………………………………………..……………………………………………………….……………………………….… 12 7.1 Study design and sample size calculations………………………………………..……………………………….…….………… 12 7.2 Sampling strategy………………………………………..………………………………………………………………………..………….. 12 7.3 Survey procedures………………………………………..……………………………………………………………………….………….. 13 7.4 Data entry and analysis………………………………………..………………………………………………………………….………… 14 -

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité-Travail-Progrès MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité-Travail-Progrès MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES RURALES A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER (PRECIS) PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE FAMILIALE DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET ZINDER (PRODAF MTZ) PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE FAMILIALE DANS LES REGION DE DIFFA (PRODAF DIFFA). CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR) Rapport Final Septembre 2020 TABLE DES MATIERES Table des matieres .................................................................................................................... ii Sigles et abréviations ................................................................................................................ v Glossaire .................................................................................................................................. vii Résumé non technique ............................................................................................................. 1 Executive Summary ............................................................................................................... 12 Introduction ............................................................................................................................ 20 I. Description du projets ....................................................................................................... 22 1.1 Objectifs et bénéfices attendus du PRECIS ......................................................................