Digiost – Band 4

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Martin Scorsese and Film Culture

Martin Scorsese and Film Culture: Radically Contextualizing the Contemporary Auteur by Marc Raymond, B.A., M.A. A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Institute of Comparative Studies in Literature, Art and Culture: Cultural Mediations Carleton University Ottawa, Canada January, 2009 > 2009, Marc Raymond Library and Bibliotheque et 1*1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-47489-1 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-47489-1 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant a la Bibliotheque et Archives and Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Plntemet, prefer, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, a des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, electronique commercial purposes, in microform, et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protege cette these. this thesis. Neither the thesis Ni la these ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation. -

Celebrating Jonas Mekas Birth of a Nation February 13, 2019 — Artists’ Television Access Presented in Association with the Canyon Cinema Foundation

Celebrating Jonas Mekas Birth of a Nation February 13, 2019 — Artists’ Television Access presented in association with the Canyon Cinema Foundation Jonas Mekas (1922–2019), tireless advocate for the underdog, was without a doubt the world’s foremost advocate for personal/underground/avant-garde cinema. As a poet, publisher, filmmaker, curator, critic, archivist, rabble rouser and hopeless romantic, his cultural influence cannot be underestimated. Born in Semeniskiai, Lithuania, Mekas emigrated to the U.S. in 1949 (after imprisonment in a German labor camp and life in a displaced persons camp), fell in love with New York City and immediately took to filmmaking, a practice he maintained to the end of his life, eventually pioneering the personal diary into an epic film genre. By 1955 he was co-publisher (with his brother Adolfas) of Film Culture, a journal articulating the aesthetics of underground cinema which was published quarterly until 1995, while his Village Voice column “Movie Journal”—which ran 1958–1978—presented weekly updates on the New York underground scene of the day while cultivating community and bracingly attacking mainstream cinema. A visionary infrastructuralist, Mekas’ establishment of the Film-Makers’ Cooperative (in 1962) and Anthology Film Archives (in 1970) ensured that underground and personal film would be preserved and cherished for generations. In this screening San Francisco Cinematheque and Canyon Cinema celebrate the life of Jonas Mekas with a special screening of his 1997 film Birth of a Nation (1997): 160 portraits/appearances, sketches and glimpses of avant-garde, independent filmmakers and film activists, filmed 1955—1996, a celebration of Mekas’ artistic community and adopted homeland. -

Pulp Fiction“

BACHELORARBEIT Frau Viktoria Edda Steudemann Marke „Weinstein“ – Wie die Weinsteins die Filmwelt er- obern und was sie so erfolg- reich macht am Beispiel des Erfolgsfilms „Pulp Fiction“ 2013 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Marke „Weinstein“ – Wie die Weinsteins die Filmwelt erobern und was sie so erfolgreich macht am Beispiel des Erfolgsfilms „Pulp Fiction“ Autorin: Frau Viktoria Edda Steudemann Studiengang: Angewandte Medienwirtschaft Seminargruppe: AM08wT2-B Erstprüfer: Prof. Dr. Detlef Gwosc Zweitprüfer: Christian Maintz Einreichung: Hamburg, 22.09.2013 Faculty of Media BACHELOR THESIS The „Weinstein“ Brand – How the Weinsteins conquered the film market and what makes them so successful using the example of „Pulp Fiction“ author: Ms. Viktoria Edda Steudemann course of studies: Applied media economics seminar group: AM08wT2-B first examiner: Prof. Dr. Detlef Gwosc second examiner: Christian Maintz submission: Ort, Datum Bibliografische Angaben Steudemann, Viktoria Edda: Marke „Weinstein“ – Wie die Weinsteins die Filmwelt erobern und was sie so erfolg- reich macht am Beispiel des Erfolgsfilms „Pulp Fiction“ The „Weinstein“ Brand – How the Weinsteins conquered the film market and what makes them so successful using the example of „Pulp Fiction“ 125 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2013 Abstract Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem amerikanischen Independent Film, der Entstehung und Entwicklung von Miramax und der später folgenden The Weinstein Company. Hierbei wird sich auf die Weinstein Brüder und ihren Einfluss auf die Film- branche, sowie auf den Film „Pulp Fiction“ konzentriert. Es wird der Frage nachgegan- gen, welche Strategien zu dem großen Erfolg der Weinstein Brüder, sowie „Pulp Fiction“, geführt haben und, ob The Weinstein Company heute noch in den Indepen- dent-Sektor einzuordnen ist. -

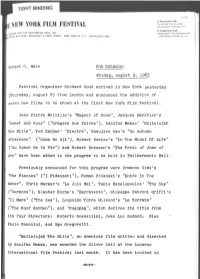

MOMA Announces Final Program of Films to Be Shown As Part of the First

TIGHT BINDING In Association with The British Film Institute |B NEW YORK FILM FESTIVAL The Museum of Modern Art In Cooperation with cENTER FOR THE PERFORMING ARTS, INC. Independent Film Importers and tN TRUST BUILDING BROADWAY AT 66TH STREET NEW YORK 23, N.Y. TRAFALGAR 7-2900 Distributors of America, Inc. Robert C. Hale FOR RELEASE: Friday, August 9, 1963 Festival Organizer Richard Roud arrived in New York yesterday (Thursday, August 8) from London and announced the addition of seven new films to be shown at the first New York Film Festival. Jean Pierre Melvillers "Magnet of Doom", Jacques Baratier's "Sweet and Sour" ("Dragees aux Poivre"), Adolfas Mekas' "Hallelujah The Hills", Ted Zarpasf "Electra", Yasujiro Ozu's "An Autumn Afternoon" ("Sama No Aji"), Robert Enrico's "In The Midst Of Life" ("Au Coeur de la Vie") and Robert Bresson's "The Trial of Joan of Arc" have been added to the program to be held in Philharmonic Hall. Previously announced for this program were Ermanno Olmi's "The Fiances" ("I Fidanzati"), Roman Polanski's "Knife In The Water", Chris Marker's "Le Joli Mai", Takis Kanelopoulos• "The Sky" ("Ouranos"), Glauber Rocha's "Barravento", Giuseppe Patroni Griffi's "II Mare" ("The Sea"), Leopoldo Torre Nilsson's "La Terraza" ("The Roof Garden"), and "Rogopag", which derives its title from its four directors: Roberto Rossellini, Jean Luc Godard> Pier Paolo Pasolini, and Ugo Gregoretti. "Hallelujah The Hills", an American film written and directed by Adolfas Mekas, was awarded the Silver Sail at the Locarno International Film Festival last month. It has been invited to -more - represent the United States at the Montreal Film Festival this month, and was also shown at this year's Cannes Film Festival. -

THE NEW AMERICAN CINEMA TORINO 1967 Fondazione Prada

THE NEW AMERICAN CINEMA TORINO 1967 Fondazione Prada will present the experimental film festival “The New American Cinema Torino 1967” from 1 to 30 April at its Milan venue. Curated by Germano Celant, the project recreates “New American Cinema Group Exposition”, a festival organized in Turin in 1967 and devoted to the group of young filmmakers known under the acronym NACG (New American Cinema Group). The Turinese festival was conceived by Jonas Mekas, a theorist and supporter since 1955 of an artistic notion of cinema, as wells the creator of “rough, unpolished, but alive” films. The screenings were promoted by the Unione Culturale di Torino, directed by critic Edoardo Fadini, who greatly contributed to the artistic scene in Turin at the time by involving major cultural personalities such as Roland Barthes, Julian Beck, Carmelo Bene, Luciano Berio, Judith Malina and Edoardo Sanguineti in its initiatives. From 13 to 21 May 1967, the screenings of 63 films, grouped in 13 programs, were accompanied by talks coordinated by figures such as Mekas and Fernanda Pivano. The Italian translator and scholar, deeply involved in the circulation of American underground culture, described this experience as the “the most cutting-edge event” of those years. Officially born in New York in 1960, the New American Cinema Group originally gathered 23 independent filmmakers, who produced low-budget short and full-length films featuring controversial and disruptive content. Charachterized by an anti-narrative approach and an experimental style, their films subverted traditional cinematographic codes by employing found footage or film manipulation. Throughout the 60’s, the most radical voices of the young American cinema of the time gathered around figures such as Stan Brakhage, Robert Breer, Bruce Conner, Jonas and Adolfas Mekas, Marie Menken and Stan VanDerBeek. -

JONAS MEKAS 365 DAY PROJECT Inhalt / Contents

JONAS MEKAS 365 DAY PROJECT Inhalt / Contents 3 Fabian Offert: Jonas Mekas on Video 10 Jonas Mekas: 365 Day Project 46 Jonas Mekas: 7 Projekte / 7 Projects 1966–2014 51 Jonas Mekas: 5 Kinofilme / 5 Feature Films 1964–2000 52 Jonas Mekas: Films, Videos, Installations 1962–2014 54 Impressum / Credits 55 Jonas Mekas: 365 Day Project Installationsansicht / Installation view Fabian Offert Jonas Mekas on Video I am a film-maker and a poet I am a huge image projector Jonas Mekas1 Der 1922 in Litauen geborene Filmemacher The filmmaker and poet Jonas Mekas has und Lyriker Jonas Mekas gilt als einer der been one of the most influential figures in einflussreichsten Protagonisten des Experi- experimental film since the 1960s. Born in mentalfilms seit den 1960er Jahren. Durch Lithuania in 1922, he found his second die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts home in New York City in 1949, after fleeing hindurch – zunächst auf der Flucht aus his home country and surviving a German Litauen, dann eingesperrt in und auf der forced labor camp and a displaced persons Flucht aus deutschen Arbeitslagern und camp. In New York, Mekas personally Displaced Person Camps – fand er seine encountered the artistic movements of the zweite Heimat bereits 1949 in New York. In city and the protagonists of beat generation, beständiger persönlicher Auseinanderset- fluxus, abstract expressionism and pop art zung mit den Bewegungen der Stadt, Beat (all assembled in Birth of a Nation, 1997), Generation, Fluxus, abstrakter Expressionis- distinguishing himself among the avant- mus, Pop Art und ihren Protagonisten (die garde not only through his experimental zahlreich in Birth of a Nation, 1997 versam- films but also through his art criticism in the melt sind) avancierte Mekas dort zu einer Village Voice and in Film Culture, a magazine der zentralen Figuren der künstlerischen Mekas started with his brother Adolfas in Avantgarde – vor allem durch seine Filme, 1954. -

Den Professionella Amatören

Lunds universitet Anton Larsson Språk- och litteraturcentrum FIVK01 Filmvetenskap Handledare: Erik Hedling 2014-01-16/17 Den professionella amatören en närstudie av Jonas Mekas's Diaries, Notes, and Sketches (1969) Innehållsförteckning 1. Inledning..................................................................................................................................S. 1 2.1. Frågeställning..........................................................................................................................S. 3 2.2. Syfte.........................................................................................................................................S. 3 2.3. Metod.......................................................................................................................................S. 3 3. Presentation av filmen..............................................................................................................S. 4 4.1. Estestik.....................................................................................................................................S. 5 4.1.1. Kopplingen till filmens begynnelseår......................................................................................S. 5 4.1.2. Emersoniansk estestik.............................................................................................................S. 7 4.1.3. Estestikens ideologiska anknytningspunkter...........................................................................S. 9 5.1. Tematik....................................................................................................................................S. -

Jonas Mekas Genevieve Yue

24 Jonas Mekas Genevieve Yue Jonas Mekas. Photo: Boris Lehman, Nantes, 2005 It is for this art and from this art that I (we) speak to you. Jonas Mekas, Anthology Film Archives Manifesto Midwife of the New York Independent Cinema In the late 1940s, Jonas Mekas and his brother Adolfas were living in a displaced persons camp in Wisenbaden, Germany, following the end of the Second World War. The Treasure of the Sierra Madre There, for the first time in their lives, they had seen some films that stirred in them an The Search interest in the medium, like John Huston’s (1948). They had also seen by Fred Zinnemann (1948), a film about the lives of displaced persons, and it made them angry. In their minds, the film touched on noth- ing of the experience of displaced persons, which was also their experience. Outraged by what they had seen, they began to write scripts and resolved to start making their own films as soon as they could afford a camera. Both brothers would go on to lead long careers in film, and throughout their lives, the original motive would remain unchanged: to protest against what cinema was, and to look toward the promise of what it could be. 25 Previously, Jonas Mekas had lived in Semeniskiai, a quiet farming village in Lith- uania. He was born Christmas Eve, 1922. Mekas had a growing reputation as a poet, having published his first collection at the age of 14. When the German army entered the country, he began editing an underground newspaper. -

American Independent Cinema

AMERICAN INDEPENDENT CINEMA AMERICAN INDEPENDENT Films, filmmakers and film companies AMERICAN INDEPENDENT CINEMA examined include: • Cagney Productions and Johnny Come Yannis Tzioumakis Lately, Blood on the Sun and The Time of Your Life • The Charlie Chan series ‘A substantial and insightful examination of the infrastructure • Lomitas Productions, Stanley Kramer and of independent American cinema. This is a true advance on The Defiant Ones, On the Beach and Inherit previous studies and deepens the reader’s understanding of the Wind • Sam Katzman and Rock Around the Clock how independent films get made and distributed. For this • Roger Corman and The Wild Angels reason the book will be an invaluable addition to the literature • John Cassavetes and Shadows on Independent American Cinema.’ • Dennis Hopper and The Last Movie Professor Warren Buckland, Editor of The New Review of Film • American International Pictures and Foxy and Television Studies Brown • John Sayles and Return of the Secaucus Seven This introduction to American independent cinema offers • Filmhaus Productions, David Mamet and both a comprehensive industrial and economic history of the House of Games sector from the early twentieth century to the present and a • Steven Soderbergh and sex, lies, and study of key individual films, filmmakers and film companies. videotape Readers will develop an understanding of the complex • Kevin Smith and Clerks • Monogram, Republic Pictures and dynamic relations between independent and mainstream Producers Releasing Corporation American cinema. • William Castle Productions, Embassy Pictures, New World Pictures, Dimension The main argument revolves around the idea that independent and Crown International American cinema has developed alongside mainstream • Orion Pictures Hollywood cinema with institutional, industrial and economic • The Sundance Film Institute changes in the latter shaping and informing the former. -

From Lithuania Books from Lithuania 2019—2020

FROM LITHUANIA 2019—2020 FICTION and NON-FICTION BOOKS FROM LITHUANIA 2019—2020 © Lithuanian Culture Institute, 2020 BOOKS FROM LITHUANIA 2019—2020 FICTION and NON-FICTION When one looks at the Lithuanian fiction and nonfiction books for 2019—2020, it feels like the famous phrase is turned on its head and decon- structed. History with a capital H does indeed exist but it is always written by the smaller, often personal (hi)stories. The books in this catalogue are a testament to this reality, where the only common denominator between them is (hi)stories and historicity. The books selected here offer, more than ever before, important and painful reflections on the histor- ical past — researching and rethinking terri- ble historical wounds and scars, and personal narratives unfolding within specific historical contexts. These works of fiction and nonfiction tell us about the golden interwar years, World War II, the Holocaust, the Soviet occupation, the restoration of Lithuanian independence in 1991 March 11, and the infinitely rich first de- cade in a newly free and independent country that followed. FICTION FICTION Rugilė Audenienė | VojAĝo Vojago Vilnius: Aukso žuvys, Rich and dense narrative tells one family’s story where people are 2020, 475 pp. separated by World War II but united by the Esperanto language, A novel which goes through its own significant changes. Rugilė Audenienė’s debut novel is a very personal tale. Stitched together from family stories and other egodocuments, it reconstructs her grandfather’s and grandmother’s life and love story – full of conflict and dangers, but also love and dreams. -

The Revolutionary Cinema of Jonas Mekas

The Revolutionary Cinema of Jonas Mekas Jonas Mekas was born Christmas Eve, 1922, in a small Lithuanian village of roughly a hundred people. His childhood was split between attending school in winter, and tending fields, sheep, and cattle in summer. By thirteen, he was a published poet, and his poetry would attract increasing attention in Lithuania and among the Lithuanian diaspora in the coming years. His life in Lithuania would be forever ruptured, however, by two invasions: the Soviets in 1940 and the Germans in 1942. Attention drawn to his writings for a clandestinely-operated anti-Nazi newspaper was the cause of his going underground for the first time. It would not be the last. Fleeing with his younger brother Adolfas across Europe, they found themselves at first in a German-run labor camp, then in a series of post-war camps for Displaced Persons, in which they were exposed to German neo-realist films, and consequently developed a mutual passion for the possibilities of disseminating enlightenment, or at least social consciousness, through this mode of cinema. While still interned they began to write scripts and, upon emigrating to the US, hit the ground running. Immediately making contacts and attending screenings, they were within a few years squarely in the center of the New York film community. Jonas used his factory wages to purchase a Bolex and began "practicing" for "real" film production by documenting the goings-on around him, footage which would eventually find itself both in his feature production Guns of the Trees and in his mature diary film practice. -

POCKETS OPEN NE Rainy Spring Afternoon in Filmmakers Usually Lack Funds and Have 1967, Jonas Mekas and to Make Do with What's Nearest at O P

--THE NEW YORKER JANUARY (6 s 19 7 S *0V P K O F1 LES*' ALL POCKETS OPEN NE rainy spring afternoon in filmmakers usually lack funds and have 1967, Jonas Mekas and to make do with what's nearest at O P. Adams Sitney were standing hand-has featured male and female under a canopy on Lexington Avenue nudity and rather variegated sex. Al- discussing their-summer plans. Mekas though it is undoubtedly true that the was going to take a number of Ameri- underground cinema served as a sort can underground films on a tour of of distant early warning of the sexual European cities, starting in June. Sit- revolution in other areas, the wide- ney, a Yale senior and a film theorist, spread tendency to view the movement would come over later to relieve him, as virtually synonymous with pornog- and they were trying to decide where raphy is far from accurate. The fact is they should meet. On an impulse, Me- that the underground's most significant kas suggested the Spanish town of achievements have very little to do with Avila, birthplace of St. Theresa, whose subject matter ; they reflect, rather, a autobiography he had recently been thorough reinvestigation and opening reading. "The moment I said the word up of the film medium itself. The 'Avi!a,' " Mekas recalls, "two fresh largely abstract collage films of Robert roses appeared on the sidewalk at our Breer ; the animations of Stan Van- feet. They just appeared there, and the DerBeek and Harry Smith ; the "di- next moment an old man-a bum- rect-cinema" documentaries of Richard also appeared, as though out of no- Leacock, Don Pennebaker, and David where, picked up the roses, and placed and Albert Maysles; the incredibly them on the steps of a church next complex image-making of Stan Brak- door, saying, `These belong here.' " hage and Peter Kubelka ; and the new Mekas and Sitney decided on the spot "structural" films of Michael Snow, to adopt St.