Tehuelches Y Selk'nam

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

YPF Luz Canadon Leon SLIP COMPILED FINAL 27Jun19

Supplemental Lenders Information Package (SLIP) Cañadon Leon Windfarm 27 June 2019 Project No.: 0511773 The business of sustainability Document details Document title Supplemental Lenders Information Package (SLIP) Document subtitle Cañadon Leon Windfarm Project No. 0511773 Date 27 June 2019 Version 03 Author ERM Client Name YPF Luz Document history ERM approval to issue Version Revision Author Reviewed by Name Date Comments Draft 01 ERM Camille Maclet For internal review Draft 02 ERM Camille Maclet C. Maclet 12/06/2019 For client comments Final 03 ERM Camille Maclet C. Maclet 27/06/2019 Final issue www.erm.com Version: 03 Project No.: 0511773 Client: YPF Luz 27 June 2019 Signature Page 27 June 2019 Supplemental Lenders Information Package (SLIP) Cañadon Leon Windfarm Luisa Perez Gorospe Camille Maclet Project Manager Partner in Charge ERM Argentina S.A. #2677 Cabildo Ave. C1428AAI, Buenos Aires City Argentina © Copyright 2019 by ERM Worldwide Group Ltd and / or its affiliates (“ERM”). All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, without the prior written permission of ERM www.erm.com Version: 03 Project No.: 0511773 Client: YPF Luz 27 June 2019 SUPPLEMENTAL LENDERS INFORMATION PACKAGE (SLIP) YPF LUZ Cañadon Leon Windfarm TABLE OF CONTENTS ACRONYMS AND ABBREVIATIONS .................................................................................................................... A EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................................................... -

Custodians of Culture and Biodiversity

Custodians of culture and biodiversity Indigenous peoples take charge of their challenges and opportunities Anita Kelles-Viitanen for IFAD Funded by the IFAD Innovation Mainstreaming Initiative and the Government of Finland The opinions expressed in this manual are those of the authors and do not nec - essarily represent those of IFAD. The designations employed and the presenta - tion of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the legal status of any country, terri - tory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The designations “developed” and “developing” countries are in - tended for statistical convenience and do not necessarily express a judgement about the stage reached in the development process by a particular country or area. This manual contains draft material that has not been subject to formal re - view. It is circulated for review and to stimulate discussion and critical comment. The text has not been edited. On the cover, a detail from a Chinese painting from collections of Anita Kelles-Viitanen CUSTODIANS OF CULTURE AND BIODIVERSITY Indigenous peoples take charge of their challenges and opportunities Anita Kelles-Viitanen For IFAD Funded by the IFAD Innovation Mainstreaming Initiative and the Government of Finland Table of Contents Executive summary 1 I Objective of the study 2 II Results with recommendations 2 1. Introduction 2 2. Poverty 3 3. Livelihoods 3 4. Global warming 4 5. Land 5 6. Biodiversity and natural resource management 6 7. Indigenous Culture 7 8. Gender 8 9. -

Characterization of an Alsodes Pehuenche Breeding Site in the Andes of Central Chile

Herpetozoa 33: 21–26 (2020) DOI 10.3897/herpetozoa.33.e49268 Characterization of an Alsodes pehuenche breeding site in the Andes of central Chile Alejandro Piñeiro1, Pablo Fibla2, Carlos López3, Nelson Velásquez3, Luis Pastenes1 1 Laboratorio de Genética y Adaptación a Ambientes Extremos, Departamento de Biología y Química, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Católica del Maule. Av. San Miguel #3605, Talca, Chile 2 Laboratorio de Genética y Evolución, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Las Palmeras #3425, Santiago, Chile 3 Laboratorio de Comunicación Animal, Departamento de Biología y Química, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Católica del Maule, Av. San Miguel #3605, Talca, Chile http://zoobank.org/E7A8C1A6-31EF-4D99-9923-FAD60AE1B777 Corresponding author: Luis Pastenes ([email protected]) Academic editor: Günter Gollmann ♦ Received 10 December 2019 ♦ Accepted 21 March 2020 ♦ Published 7 April 2020 Abstract Alsodes pehuenche, an endemic anuran that inhabits the Andes of Argentina and Chile, is considered “Critically Endangered” due to its restricted geographical distribution and multiple potential threats that affect it. This study is about the natural history of A. pe- huenche and the physicochemical characteristics of a breeding site located in the Maule mountain range of central Chile. Moreover, the finding of its clutches in Chilean territory is reported here for the first time. Finally, a description of the number and morphology of these eggs is provided. Key Words Alsodidae, Andean, Anura, endemism, highland wetland, threatened species The Andean border crossing “Paso Internacional Pehu- and long roots arranged in the form of cushions, hence the enche” (38°59'S, 70°23'W, 2553 m a.s.l.) is a bioceanic name “cushion plants” (Badano et al. -

Guaraníes, Chanés Y Tapietes Del Norte Argentino. Construyendo El “Ñande Reko” Para El Futuro - 1A Ed Ilustrada

guaraní, quilmes, tapiete, mapuche, kolla, wichí, pampa, moqoit/mocoví, omaguaca, ocloya, vilela, mbyá-guaraní, huarpe, mapuche-pehuenche, charrúa, chané, rankül- che, mapuche-tehuelche, atacama, comechingón, lule, sanavirón, chorote, tehuelche, diaguita cacano, selk’nam, diaguita calchaquí, qom/toba, günun-a-küna, chaná, guaycurú, chulupí/nivaclé, tonokoté, guaraní, quilmes, tapiete, mapuche, kolla, wichí, pampa, Guaraníes, chanés y tapietes moqoit/mocoví, omaguaca, ocloya, vilela, mbyá-guaraní, del norte argentino. Construyendo huarpe, mapuche-pehuenche, charrúa, chané, rankül- che, mapuche-tehuelche, atacama, comechingón, lule, el ñande reko para el futuro sanavirón, chorote, tehuelche, diaguita cacano, 2 selk’nam, diaguita calchaquí, qom/toba, günun-a-küna, chaná, guaycurú, chulupí/nivaclé, tonokoté, guaraní, quilmes, tapiete, mapuche, kolla, wichí, pampa, moqoit/mocoví, omaguaca, ocloya, vilela, mbyá-guaraní, huarpe, mapuche-pehuenche, charrúa, chané, rankül- che, mapuche-tehuelche, atacama, comechingón, lule, sanavirón, chorote, tehuelche, diaguita cacano, selk’nam, diaguita calchaquí, qom/toba, günun-a-küna, chaná, guaycurú, chulupí/nivaclé, tonokoté, guaraní, quilmes, tapiete, mapuche, kolla, wichí, pampa, moqoit/mocoví, omaguaca, ocloya, vilela, mbyá-guaraní, huarpe, mapuche-pehuenche, charrúa, chané, rankül- che, mapuche-tehuelche, atacama, comechingón, lule, sanavirón, chorote, tehuelche, diaguita cacano, selk’nam, diaguita calchaquí, qom/toba, günun-a-küna, chaná, guaycurú, chulupí/nivaclé, tonokoté, guaraní, quilmes, tapiete, -

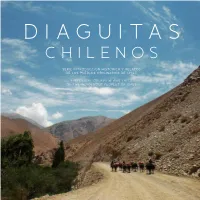

Diaguitas Chilenos

DIAGUITAS CHILENOS SERIE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y RELATOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE HISTORICAL OVERVIEW AND TALES OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF CHILE DIAGUITAS CHILENOS |3 DIAGUITAS CHILENOS SERIE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y RELATOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE HISTORICAL OVERVIEW AND TALES OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF CHILE 4| Esta obra es un proyecto de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, Fucoa, y cuenta con el aporte del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Cultura y las Artes, Fondart, Línea Bicentenario Redacción, edición de textos y coordinación de contenido: Christine Gleisner, Sara Montt (Unidad de Cultura, Fucoa) Revisión de contenidos: Francisco Contardo Diseño: Caroline Carmona, Victoria Neriz, Silvia Suárez (Unidad de Diseño, Fucoa), Rodrigo Rojas Revisión y selección de relatos en archivos y bibliotecas: María Jesús Martínez-Conde Transcripción de entrevistas: Macarena Solari Traducción al inglés: Focus English Fotografía de Portada: Arrieros camino a la cordillera, Sara Mont Inscripción Registro de Propiedad Intelectual N° 239.029 ISBN: 978-956-7215-52-2 Marzo 2014, Santiago de Chile Imprenta Ograma DIAGUITAS CHILENOS |5 agradeciMientos Quisiéramos expresar nuestra más sincera gratitud al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por haber financiado la investigación y publicación de este libro. Asimismo, damos las gracias a las personas que colaboraron en la realización del presente texto, en especial a: Ernesto Alcayaga, Emeteria Ardiles, Maximino Ardiles, Olinda Campillay, -

Permanent War on Peru's Periphery: Frontier Identity

id2653500 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com ’S PERIPHERY: FRONT PERMANENT WAR ON PERU IER IDENTITY AND THE POLITICS OF CONFLICT IN 17TH CENTURY CHILE. By Eugene Clark Berger Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in History August, 2006 Nashville, Tennessee Approved: Date: Jane Landers August, 2006 Marshall Eakin August, 2006 Daniel Usner August, 2006 íos Eddie Wright-R August, 2006 áuregui Carlos J August, 2006 id2725625 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HISTORY ’ PERMANENT WAR ON PERU S PERIPHERY: FRONTIER IDENTITY AND THE POLITICS OF CONFLICT IN 17TH-CENTURY CHILE EUGENE CLARK BERGER Dissertation under the direction of Professor Jane Landers This dissertation argues that rather than making a concerted effort to stabilize the Spanish-indigenous frontier in the south of the colony, colonists and indigenous residents of 17th century Chile purposefully perpetuated the conflict to benefit personally from the spoils of war and use to their advantage the resources sent by viceregal authorities to fight it. Using original documents I gathered in research trips to Chile and Spain, I am able to reconstruct the debates that went on both sides of the Atlantic over funds, protection from ’ th pirates, and indigenous slavery that so defined Chile s formative 17 century. While my conclusions are unique, frontier residents from Paraguay to northern New Spain were also dealing with volatile indigenous alliances, threats from European enemies, and questions about how their tiny settlements could get and keep the attention of the crown. -

The Memorandum of Understanding Between Barrick Gold and Diaguita Communities of Chile

1 A Problematic Process: The Memorandum of Understanding between Barrick Gold and Diaguita Communities of Chile By Dr. Adrienne Wiebe, September 2015 For MiningWatch Canada and Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) “Canadians need to be aware of what Barrick is doing. The company is trying to make money at any cost, at the price of the environment and the life of communities. Canadians should not just believe what Barrick says. They should listen to what other voices, those from the local community, have to say.” – Raúl Garrote, Municipal Councillor, Alto del Carmen, Chile Introduction In May, 2014, Canadian mining company Barrick Gold announced that it had signed a Memorandum of Understanding (MOU) with 15 Diaguita communities in the area around the controversial Pascua Lama mine.i According to the company, the stated objective of the MOU between Diaguita Comunities and Associations with Barrick’s subsidiary Compañia Minera Nevada Spa in relation to Pascua Lama is to eXchange technical and environmental information about the project for which Barrick commited to provide financial and material resources to support its analysis. Barrick claimed that the MOU set a precedent in the world of international mining for community responsiveness and transparency. According to company officials, the agreements met and even exceeded the requirements of International Labour Organization (ILO) Convention No. 169 and set a new standard for mining companies around the world in their relationships with local Indigenous communities.ii While this announcement sounded positive, the situation is much more compleX and problematic than that presented publically by Barrick Gold. The MOU raises questions regarding: 1) Indigenous identity, rights, and representation; 2) development and signing of the MOU, and 3) strategies used by mining companies to gain the so-called social licence from local populations. -

Padron Empleados

PADRÓN EMPLEADOS LOCALIDAD APELLIDO Y NOMBRES DNI 28 DE NOVIEMBRE ARAMAYO ISABEL 11.663.934 28 DE NOVIEMBRE CHOQUE VERONICA HORTENSIA 26.956.848 28 DE NOVIEMBRE COLQUE OLGA SANTOS 12.193.318 28 DE NOVIEMBRE CUYUL NORMA MACARENA 35.065.300 28 DE NOVIEMBRE PEREA NOELIA BEATRIZ 35.065.113 28 DE NOVIEMBRE ROMANUT CABALLERO DIEGO RODOLFO 18.388.477 28 DE NOVIEMBRE VALENCIA MONICA ALEJANDRA 30.801.165 CABA - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES MENGARELLI GABRIELA 29.439.770 CABA - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES MIHANOVIC AHMET MAYRA ARACELI 41.253.860 CABA - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES RUMI JUAN JOSE 28.490.591 CALETA OLIVIA ABURTO MARLENE DEL CARMEN 22.323.318 CALETA OLIVIA ACUÑA MARIA SILVINA 18.483.791 CALETA OLIVIA AGUIAR LIBIA EDITH 33.260.337 CALETA OLIVIA AGUIL JUAN CARLOS 12.750.878 CALETA OLIVIA AGUIL MARIA LAURA 29.058.431 CALETA OLIVIA ALAMO CLAUDIA ANDREA 21.666.557 CALETA OLIVIA ALCAIN EMILIO LUIS 27.143.284 CALETA OLIVIA ALONSO EMILIO 40.386.530 CALETA OLIVIA AMADO EDUARDO ARIEL 29.485.449 CALETA OLIVIA AMELLA YESICA ROMINA 28.003.579 CALETA OLIVIA ANDREOLI GRACIELA INES 22.301.725 CALETA OLIVIA ANGELONI DIEGO JOSE 29.439.773 CALETA OLIVIA APARICIO NATALIA ALEJANDRA 37.337.512 CALETA OLIVIA AVALLAY SILVIA LORENA 26.065.036 CALETA OLIVIA AYALA LORENA MARIA TERESA 25.033.624 CALETA OLIVIA AYBAR LEONARDO PATRICIO 21.105.553 CALETA OLIVIA BAHAMONDE MARCOS AUGUSTO 24.861.608 CALETA OLIVIA BAIER MAGALI ESTER 34.562.578 CALETA OLIVIA BALERO SILVIA ELENA 28.004.750 CALETA OLIVIA BALLIRIAIN COSTA MARIA PAULA 28.004.680 CALETA OLIVIA -

El-Arte-De-Ser-Diaguita.Pdf

MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO 35 AÑOS 1 MUSEO CHILENO MINERA ESCONDIDA DE ARTE OPERADA POR PRECOLOMBINO BHP BILLITON 35 AÑOS PRESENTAN Organiza Museo Chileno de Arte Precolombino Auspician Ilustre Municipalidad de Santiago Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales Colaboran Museo Arqueológico de La Serena – DIBAM Museo del Limarí – DIBAM Museo Nacional de Historia Natural – DIBAM Museo Histórico Nacional – DIBAM Museo de Historia Natural de Concepción – DIBAM Museo Andino, Fundación Claro Vial Instituto Arqueológico y Museo Prof. Mariano Gambier, San Juan, Argentina Gonzalo Domínguez y María Angélica de Domínguez Exposición Temporal Noviembre 2016 – Mayo 2017 EL ARTE DE SER DIAGUITA THE ART OF BEING Patrones geométricos representados en la alfarería Diaguita | Geometric patterns depicted in the Diaguita pottery. Gráca de la exposición El arte de ser Diaguita. DIAGUITA INTRODUCTION PRESENTACIÓN We are pleased to present the exhibition, The Art of Being Diaguita, but remains present today in our genetic and cultural heritage, La exhibición El Arte de ser Diaguita, que tenemos el gusto de Esta alianza de más de 15 años, ha dado nacimiento a muchas which seeks to delve into matters related to the identity of one of and most importantly in present-day indigenous peoples. presentar trata de ahondar en los temas de identidad de los pueblos, exhibiciones en Antofagasta, Iquique, Santiago y San Pedro de Chile’s indigenous peoples — the Diaguita, a pre-Columbian culture This partnership of more than 15 years has given rise to many en este caso, de los Diaguitas, una cultura precolombina que existía a Atacama. -

THE PEOPLES and LANGUAGES of CHILE by DONALDD

New Mexico Anthropologist Volume 5 | Issue 3 Article 2 9-1-1941 The eoplesP and Languages of Chile Donald Brand Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/nm_anthropologist Recommended Citation Brand, Donald. "The eP oples and Languages of Chile." New Mexico Anthropologist 5, 3 (1941): 72-93. https://digitalrepository.unm.edu/nm_anthropologist/vol5/iss3/2 This Article is brought to you for free and open access by the Anthropology at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in New Mexico Anthropologist by an authorized editor of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. 72 NEW MEXICO ANTHROPOLOGIST THE PEOPLES AND LANGUAGES OF CHILE By DONALDD. BRAND This article initiates a series in which the writer will attempt to summarize the scattered and commonly contradictory material on the present ethnic and linguistic constituency of a number of Latin Ameri- can countries. It represents some personal investigations in the field and an examination of much of the pertinent literature. Chile has been a sovereign state since the War of Independence 1810-26. This state was founded upon a nuclear area west of the Andean crest and essentially between 240 and 460 South Latitude. Through the War of the Pacific with Bolivia and Perui in 1879-1883 and peaceful agreements with Argentina, Chile acquired her present extention from Arica to Tierra del Fuego. These northern and south- ern acquisitions added little to her population but introduced numerous small ethnic and linguistic groups. Chile has taken national censuses in 1835, 1843, 1854, 1865, 1875, 1885, 1895, 1907, 1920, 1930, and the most recent one in November of 1940. -

Puerto Caleta Paula – Caleta Olivia – Santa Cruz

ICT-UNPA-177-2018 ISSN: 1852-4516 Aprobado por Resolución N° 0476/18-R-UNPA http://dx.doi.org/10.22305/ict-unpa.v10i1.264 Los puertos y el Desarrollo Local. Análisis de Caso: Puerto Caleta Paula – Caleta Olivia – Santa Cruz The ports and Local Development. Case: Puerto Caleta Paula – Caleta Olivia – Santa Cruz Marcelo Robledo, [email protected] Mariano Prado, [email protected] Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta Olivia Instituto de Trabajo, Economía y Territorio (ITET) Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina Recibido: 03/10/2017. Aceptado: 10/04/2018 RESUMEN El desarrollo local, como herramienta de transformación social, requiere canalizar y promover el esfuerzo y trabajo de los diferentes actores sociales y aprovechar las potencialidades de los recursos que se disponen en el territorio. La provincia de Santa Cruz cuenta, bajo su administración política y operativa, con 5 puertos operables a lo largo de los 1.200 km de costa (incluyendo valiosos recursos costeros y marítimos) y además es la tercera provincia en términos de desembarque de captura marítima, configurando de esta forma la actividad portuaria como un recurso estratégico para el desarrollo. En esta producción académica se abordará el caso del puerto Caleta Paula, ubicado en cercanía de la zona urbana de Caleta Olivia – zona norte de Santa Cruz, desde una perspectiva económica y social con la finalidad de poner en discusión las posibilidades y las limitaciones que tiene la actividad portuaria para consolidarse con un actor clave del desarrollo local. Palabras clave: Desarrollo Local, Actividad Portuaria, PyMEs Regionales, Zona Norte de Santa Cruz ABSTRACT Local development, as a tool for social transformation, requires channeling and promoting the effort and work of the different social actors and take advantage of the potential of the resources available in the territory. -

Spotlight on Retirement: Argentina, English Version

Spotlight on Retirement: Argentina 2019 Hernán Poblete Miranda Associate Director, International Research LIMRA and LOMA +569 78454757 [email protected] © 2019, LL Global, Inc., and Society of Actuaries. All rights reserved. This publication is a benefit of LIMRA and Society of Actuaries memberships. No part may be shared with other organizations or reproduced in any form without SOA’s or LL Global’s written permission. 0498-1019 (50700-10-404-21507) Contents Introduction ............................................................................................................................................... 9 Executive Summary ................................................................................................................................ 11 About the Survey .................................................................................................................................... 12 Demographic Transition .......................................................................................................................... 13 Phases of the Demographic Transition ................................................................................................... 21 Current Pension Structure and Challenges ............................................................................................ 23 Sustainability of Pension Systems .......................................................................................................... 25 Retirement From the Consumer Perspective.........................................................................................