Rassegna Stampa 27 Gennaio 2020

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

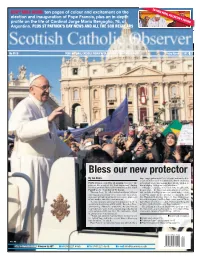

Bless Our New Protector

28-PAGE PAPAL COLLECTOR’S EDITION DON’T MISS INSIDE ten pages of colour and excitement on the election and inauguration of Pope Francis, plus an in-depth profile on the life of Cardinal Jorge Mario Bergoglio, 76, of Argentina. PLUS ST PATRICK’S DAY NEWS AND ALL THE SCO REGULARS No 5510 YOUR NATIONAL CATHOLIC NEWSPAPER SUPPORTS THE YEAR OF FAITH Friday March 22 2013 | £1 Bless our new protector By Ian Dunn huge congregation in St Peter’s Square and watched by a vast television audience around the world, including POPE Francis called for all mankind to serve ‘the in Scotland where our bishops have already written to poorest, the weakest, the least important,’ during him pledging ‘loving and loyal obedience.’ the inauguration Mass of his ministry as the 266th Although according to Church law, he officially Pontiff on the feast day of St Joseph. became Pope—the first Jesuit and Latin American Pon- The new Pope, 76, called in his homily for ‘all men tiff, and the first Pope from a religious order in 150 and women of goodwill’ to be ‘protectors of creation, years—the minute he accepted his election in the Sis- protectors of God’s plan inscribed in nature, protectors tine Chapel on Wednesday March 13, Pope Francis was of one another and of the environment.’ formally inaugurated as Holy Father at the start of Tues- “Let us not allow omens of destruction and death to day’s Mass, when he received the Fisherman’s Ring and accompany the advance of this world,” he said on Tues- pallium, symbolising his new Papal authority. -

Pope Francis Habemus Pages 8-9 Papam! Inauguration Mass Installation of Pope Francis by FRANCIS X

March 24, 2013 Think Green 50¢ Recycle Volume 87, No. 12 Go Green todayscatholicnews.org Serving the Diocese of Fort Wayne-South Bend Go Digital TTODAYODAY’’SS CCATHOLICATHOLIC Pueri Cantores Choir Young choristers sing at Mass to pray for Pope Francis Habemus Pages 8-9 Papam! Inauguration Mass Installation of Pope Francis BY FRANCIS X. ROCCA AND CINDY WOODEN Page 3 VATICAN CITY (CNS) — Argentine Cardinal Jorge Mario Bergoglio, 76, the leader of a large urban archdiocese in Latin America, was elected the 266th Meet Pope Francis pope and took the name Francis. Enthusiastic welcome He is the first pope in history to come from the Western Hemisphere and the first non-European to be Pages 4-5, 16 elected in almost 1,300 years. The Jesuit was also the first member of his order to be elected pope, and the first member of any religious order to be elected in nearly two centuries. The election March 13 came on the second day of the SANKOFA conclave, on the conclave’s fifth ballot. It was a surpris- ingly quick conclusion to a conclave that began with Day of reflection celebrates many plausible candidates and no clear favorite. Black Catholics The new pope was chosen by at least two-thirds of the 115 cardinals from 48 countries, who cast their ballots in Page 10 secret in the Sistine Chapel. His election was announced in Latin from the balcony of St. Peter’s Basilica, to a massive crowd under the rain in the square below and millions watching around the Women’s Care Center world. -

Vertrauen in Die Vorsorgende Liebe Gottes

UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT Redaktion: I-00120 Vatikanstadt Schwabenverlag AG Einzelpreis Wochenausgabe in deutscher Sprache 50. Jahrgang – Nummer 32/33 – 7. August 2020 D-73745 Ostfildern Vatikan d 2,20 Ansprache von Papst Franziskus beim Angelusgebet am Sonntag, 2. August Vertrauen in die vorsorgende Liebe Gottes Liebe Brüder und Schwestern, diesem schweren Moment, und der uns über die guten Tag! Welt hinausweist, denn es ist ein Weg, der bei Das Evangelium vom heutigen Sonntag stellt Gott beginnt und zu Gott zurückkehrt. uns die Wunderbare Brotvermehrung vor (vgl. Nach dem Angelus sagte der Papst: Mt 14,13-21). Die Szene spielt in einer einsamen Liebe Brüder und Schwestern, ich denke an Gegend, in die sich Jesus mit seinen Jüngern die Menschen in Nicaragua, die unter dem At- zurückgezogen hatte. Aber die Menschen folgen tentat auf die Kathedrale von Managua leiden, wo ihm dorthin, um ihm zuzuhören und geheilt zu das hochverehrte Christusbild, das das Leben der werden: seine Worte und Gesten heilen nämlich Gläubigen durch die Jahrhunderte begleitet und und schenken Hoffnung. Bei Sonnenuntergang ist getragen hat, schwer beschädigt – fast zerstört – die Menschenmenge immer noch da, und die Jün- wurde. Liebe Brüder und Schwestern in Nicara- ger, pragmatische Männer, fordern Jesus auf, sie gua, ich bin euch nahe und bete für euch. zu verabschieden, damit sie sich zu essen holen Seit gestern und noch bis heute um Mitter- könnten. Doch er erwidert: »Gebt ihr ihnen zu es- nacht jährt sich die »Vergebung von Assisi«, das sen!« (V. 16). Stellen wir uns die Gesichter der Jün- geistliche Geschenk, das der heilige Franziskus ger vor! Jesus weiß sehr wohl, was er vorhat, doch auf Fürsprache der Jungfrau Maria von Gott er- er möchte ihre Einstellung ändern: nicht sagen: halten hat. -

March 29, 2013 Volume 49, Number 7

MARCH 29, 2013 VOLUME 49, NUMBER 7 INSIDE: Pages 8-13: Pope Francis’ first days Page 6: Teachers tackle technology Page 14: Fitness center coming to Trinity Pages 18-19: Athletes vie for state gold EMILY M. ALBERT, THE CATHOLIC WITNESS Through the Oil of the Sick, shown during the Chrism Mass, the sick receive a remedy for the illness of mind and body, so that they may have strength to bear suffer- ing and resist evil and obtain the forgiveness of sins. The Chrism Mass was celebrated on Monday of Holy Week. 2 - THE CATHOLIC WITNESS, March 29, 2013 Young Disciples Diocesan youth receive Communion from Bishop Joseph P. McFadden during the Palm Sunday Mass at Give Public St. Patrick Cathedral. During the Mass, the teens collected $5,382.92 for Monica Primary School in Witness to Christ Tanzania, Africa. on Palm Sunday By Jen Reed The Catholic Witness Luke Zabroske says he is typically a shy person. But not during the World Youth Day cel- ebration on Palm Sunday. The sights and sounds of some 700 teens engaged in singing, dancing, praise and worship on the steps of the state Capitol drew him out of his shell. “Coming here today, I’m ebullient,” said Luke, a member of St. Joseph Parish in Me- chanicsburg. He also serves as the Com- munication Director of the Diocesan Youth Council, a group of diocesan high school teens that plans the Palm Sunday celebra- tion in Harrisburg every year. Diocesan youth sing praise and worship “I couldn’t be happier to be among all the music on the steps of the state Capitol youth here today,” he said. -

Cardinal Zen's Last Cry for China and Hong Kong

ROME Cardinal Zen's last cry for China and Hong Kong ECCLESIA 29-09-2020 Riccardo Cascioli The 88-year-old cardinal traveled halfway across the globe to reach Rome to seek an audience with Pope Francis to discuss a very delicate matter. Yet, the pope’s door remained firmly shut. This is what happened last week while the Vatican made headlines worldwide with the abrupt removal of Cardinal Angelo Becciu from his official responsibilities. Hong Kong’s future, whose main defender is its former bishop, Cardinal Joseph Zen, is a more serious matter than Becciu’s recent ousting, at least in terms of what’s at stake for the Church in China. We met with Cardinal Zen in Rome last Saturday evening, when the last rays of hope for a call from Francis vanished with dusk. A few hours later, the cardinal boarded his return flight to Hong Kong (where he will connect with us this Saturday Oct. 3 by way of streaming for the Daily Compass’s annual conference). Zen was granted a 100-hour travel visa to Italy and special permission to meet with the pope. Upon reentering the former British colony, he will be required to self-quarantine. Thus, Zen made a considerable effort to speak with Francis, nonetheless he returns home empty-handed. Apparently, the pope had no time to receive him, and Zen only managed to deliver a letter to Msgr. Gonzalo Aemilius, Francis’s personal secretary. Obviously no one wants to rock the boat on the eve of the renewal of the much talked about agreement between the Holy See and Beijing for the appointment of China’s Catholic bishops. -

We Have Been Called to Heal Wounds, to Unite What Has Fallen Apart, and to Bring Home Those Who Have Lost Their Way.” — St

THELEAVEN.COM | VOL. 34, NO. 31 | MARCH 22, 2013 POPE FRANCIS “We have been called to heal wounds, to unite what has fallen apart, and to bring home those who have lost their way.” — St. Francis of Assisi 2 ARCHBISHOP THELEAVEN.COM | MARCH 22, 2013 MARCH 22, 2013 | THELEAVEN.COM POPE FRANCIS 3 LIFE WIll BE VICTORIOUS Church belonged in the streets, asserted pope We cannot follow Christ without it leading to Calvary from an early age fter the elec- ATICAN CITY (CNS) — Jorge Mario tion of Pope MARIAN CONSECRATION MASSES CALENDAR Bergoglio was born Dec. 17, 1936, in Francis, I was VBuenos Aires, Argentina. He grew asked in a radio I have been delighted by the many people in the Archdio- ARCHBISHOP up in Barrio de Flores, a working-class interview if I cese who have accepted my invitation to consecrate them- NAUMANN neighborhood. His father was a railway Athought the church should selves to Jesus through Mary on the feast of the Annuncia- worker, his mother a homemaker. As a update the process of elect- tion, which this year is celebrated on Mon., April 8. Thank you March 23 youth, the pope studied in public schools ing a pope. The interviewer for making this self-administered retreat with me by utilizing “Catholic Way” taping and in high school obtained a technical went on to inquire: “In this ARCHBISHOP the meditations found in Father Michael Gaitley’s book, “33 certification as a age of instant messaging, do JOSEPH F. NAUMANN Days to Morning Glory.” For those who wish, there will be two March 24 chemist. -

L'o S S E Rvator E Romano

Número suelto € 1,00. Número atrasado € 2,00 L’O S S E RVATOR E ROMANO EDICIÓN SEMANAL EN LENGUA ESPAÑOLA Unicuique suum Non praevalebunt Año LII, número 34 (2.680) Ciudad del Vaticano 21 de agosto de 2020 Una vacuna universal que no dé prioridad a los más ricos página 2 L’OSSERVATORE ROMANO viernes 21 de agosto de 2020, número 34 La invitación del Pontífice al finalizar la oración mariana del 16 de agosto Ángelus No olvidar las familias que luchan contra la pandemia El Líbano y Bielorrusia, pero también las familias que luchan con los problemas provocados por la pandemia, han estado en el centro de la oración del Papa al finalizar el Ángelus del 16 de agosto en la plaza de San Pedro. Anteriormente el Pontífice había comentado el pasaje evangélico de la liturgia del domingo que cuenta el encuentro entre Jesús y la mujer cananea (Mateo 15, 21-28). Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! l Evangelio de este domingo (cfr. Mt 15, 21-28) describe el encuen- tro entre Jesús y una mujer cananea. Jesús está al norte de Galilea, en territorio extranjero, para estar con sus discípulos un poco ale- jado de las multitudes, que lo buscan cada vez más numerosas. Y Eentonces se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma: «¡Ten piedad de mí, Señor!» (v. 22). Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sen- tido de impotencia de una madre que ve a la hija atormentada por el mal y no puede curarla.