Evelina Borea

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Virtuoso of Compassion Ingrid D

The Virtuoso of Compassion Ingrid D. Rowland MAY 11, 2017 ISSUE The Guardian of Mercy: How an Extraordinary Painting by Caravaggio Changed an Ordinary Life Today by Terence Ward Arcade, 183 pp., $24.99 Valentin de Boulogne: Beyond Caravaggio an exhibition at the Metropolitan Museum of Art, New York City, October 7, 2016–January 22, 2017; and the Musée du Louvre, Paris, February 20–May 22, 2017 Catalog of the exhibition by Annick Lemoine and Keith Christiansen Metropolitan Museum of Art, 276 pp., $65.00 (distributed by Yale University Press) Beyond Caravaggio an exhibition at the National Gallery, London, October 12, 2016–January 15, 2017; the National Gallery of Ireland, Dublin, February 11–May 14, 2017 Catalog of the exhibition by Letizia Treves and others London: National Gallery, 208 pp., $40.00 (distributed by Yale University Press) The Seven Acts of Mercy a play by Anders Lustgarten, produced by the Royal Shakespeare Company, Stratford-upon- Avon, November 24, 2016–February 10, 2017 Caravaggio: The Seven Acts of Mercy, 1607 Pio Monte della Misericordia, Naples Two museums, London’s National Gallery and New York’s Metropolitan Museum of Art, mounted exhibitions in the fall of 2016 with the title “Beyond Caravaggio,” proof that the foul-tempered, short-lived Milanese painter (1571–1610) still has us in his thrall. The New York show, “Valentin de Boulogne: Beyond Caravaggio,” concentrated its attention on the French immigrant to Rome who became one of Caravaggio’s most important artistic successors. The National Gallery, for its part, ventured “beyond Caravaggio” with a choice display of Baroque paintings from the National Galleries of London, Dublin, and Edinburgh as well as other collections, many of them taken to be works by Caravaggio when they were first imported from Italy. -

![1622] Bartolomeo Manfredi](https://docslib.b-cdn.net/cover/4679/1622-bartolomeo-manfredi-824679.webp)

1622] Bartolomeo Manfredi

動としてのカラヴァジズムがローマに成 立したのである。註1) バルトロメオ・マンフレーディ[オスティアーノ、 1582 ― ローマ、1622] 本作品は2002年にウィーンで「マンフレーディの周辺の画家」の 《 キリスト捕 縛 》 作として競売にかけられ世に出た。註 2) その後修復を経て2004年、 1613–15 年頃 油 彩 、カ ン ヴ ァ ス 研究者ジャンニ・パピによって「マンフレーディの最も重要な作品の 120×174 cm ひ と つ 」と し て 紹 介 さ れ ( Papi 2004)、 ハ ー テ ィ エ ( Hartje 2004)お よ Bartolomeo Manfredi [Ostiano, 1582–Rome, 1622] The Capture of Christ び パ ピ( Papi 2013)のレゾネに真筆として掲載されたほか、2005–06 c. 1613–15 年にミラノとウィーンで開かれた「カラヴァッジョとヨーロッパ」展など Oil on canvas 註 3) 120×174 cm にも出 品された。 P.2015–0001 キリストがオリーヴ山で祈りをささげた後、ユダの裏切りによって 来歴/ Provenance: James Hamilton, 1st Duke of Hamilton (1606–1649), Scotland, listed in Inventories of 1638, 1643 and 1649; Archduke Leopold 捕縛されるという主題は、四福音書すべてに記されている(たとえば Wilhelm (1614–1662) from 1649, Brussels, then Vienna, listed in Inventories マタイ 26:47–56)。 銀 貨 30枚で買収されたユダは、闇夜の中誰がイ of 1659, 1660; Emperor Leopold I, Vienna, listed in Inventory of 1705; Emperor Charles VI, Stallburg, Vienna, listed in List of 1735; Anton Schiestl, エス・キリストであるかをユダヤの祭司長に知らせる合図としてイエ Curate of St. Peter’s Church, before 1877, Vienna; Church of St. Stephen, Baden, Donated by Anton Schiestl in 1877; Sold by them to a Private スに接吻をしたのである。マンフレーディの作品では、甲冑をまとった Collection, Austria in 1920 and by descent; Sold at Dorotheum, Vienna, 2 兵士たちに囲まれ、赤い衣をまとったキリストが、ユダから今にも裏 October 2002, lot 267; Koelliker Collection, Milan; purchased by NMWA in 2015. 切りの接吻を受けようとしている。キリストは僅かに視線を下に落と 展覧会歴/ Exhibitions: Milan, Palazzo Reale / Vienna, Liechtenstein し、抵抗するでもなく自らの運 命を受け入 れるかのように静 かに両 手 Museum, Caravaggio e l’Europa: Il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti, 15 October 2005–6 February 2006 / 5 を広げている。 March 2006–9 July 2006, no. -

135 2013 Storia Dell'arte CAM Editrice

Storia dell’arte 135 2013 nuova serie n. 35 CAM Editrice THIS MAGAZINE IS INDEXED IN BHA Bibliography of the History of Art A bibliographic service of the Getty Research Institut and the Institut de l'Information Scientifique et Technique of the Centre National de la Recherche Scientifique AND IN ARTbibliographies Modern A bibliographic service of Cambridge Scientific Abstracts 135 2013 Maggio - Agosto Rivista quadrimestrale Classe A (A.N.V.U.R.) Aut. Tribunale di Roma n. 535/01 del 7/12/2001 Vicedirettore: Alessandro Zuccari Coordinatore: Augusta Monferini Redazione: Fabio Benzi, Lorenzo Canova, Anna Cavallaro, Stefano Colonna, Helen Langdon, Stefania Macioce, Massimo Moretti, Sebastian Schütze, Francesco Solinas, Victor Stoichita, Stefano Valeri, Caterina Volpi Referees: Elizabeth Cropper, Dean Center Advanced Study, Washington, National Gallery of Art; Gail Feigenbaum, Associate Director, Los Angeles, The Getty Research Institute; Annick Lemoine, Université de Rennes II, Académie de France à Rome, Villa Medici; Xavier F. Salomon, Curator of Southern Baroque in the Department of European Paintings, New York, The Metropolitan Museum of Art Edita da: CAM EDITRICE S.r.l., Via Capodiferro, 4 - 00186 Roma Tel. e Fax: +39 06 683.008.89 www.storiadellarterivista.it E-mail: [email protected] Direttore Responsabile: Maurizio Calvesi Segreteria di Redazione: Jacopo Curzietti, Camilla Fiore, Arianna Mercanti Amministrazione e Ufficio Abbonamenti: Giulio Sangiorgio Abbonamento 2013: (spese postali incluse) Italia € 124,00; Europa e Bacino Mediterraneo € 154,00; Paesi Extraeuropei € 193,00 Fascicolo in corso € 38,00 (spese postali escluse) Sono disponibili in pdf i singoli articoli dal n. 100 al numero in corso (€ 5,00 da ordinare sul sito web) Versamenti dall’Italia: C/c postale n° 35166438 intestato a: CAM EDITRICE S.r.l., Via Capodiferro, 4 - 00186 Roma o bonifico bancario intestato a CAM Editrice S.r.l. -

1 Caravaggio and a Neuroarthistory Of

CARAVAGGIO AND A NEUROARTHISTORY OF ENGAGEMENT Kajsa Berg A thesis submitted in fulfilment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia September 2009 © This copy of the thesis has been supplied on the condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that no quotation from the thesis, nor any information derived therefrom, may be published without the author’s prior written consent. 1 Abstract ABSTRACT John Onians, David Freedberg and Norman Bryson have all suggested that neuroscience may be particularly useful in examining emotional responses to art. This thesis presents a neuroarthistorical approach to viewer engagement in order to examine Caravaggio’s paintings and the responses of early-seventeenth-century viewers in Rome. Data concerning mirror neurons suggests that people engaged empathetically with Caravaggio’s paintings because of his innovative use of movement. While spiritual exercises have been connected to Caravaggio’s interpretation of subject matter, knowledge about neural plasticity (how the brain changes as a result of experience and training), indicates that people who continually practiced these exercises would be more susceptible to emotionally engaging imagery. The thesis develops Baxandall’s concept of the ‘period eye’ in order to demonstrate that neuroscience is useful in context specific art-historical queries. Applying data concerning the ‘contextual brain’ facilitates the examination of both the cognitive skills and the emotional factors involved in viewer engagement. The skilful rendering of gestures and expressions was a part of the artist’s repertoire and Artemisia Gentileschi’s adaptation of the violent action emphasised in Caravaggio’s Judith Beheading Holofernes testifies to her engagement with his painting. -

La “Schola” Del Caravaggio Dipinti Dalla Collezione Koelliker

PALAZZO CHIGI IN ARICCIA LA “SCHOLA” DEL CARAVAGGIO DIPINTI DALLA COLLEZIONE KOELLIKER Ariccia, Palazzo Chigi Piazza di Corte, 14 13 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007 COMUNICATO STAMPA La mostra “La ‘Schola’ del Caravaggio. Dipinti dalla Collezione Koelliker” ospitata dal 13 ottobre 2006 all’11 febbraio 2007 nella seicentesca cornice di Palazzo Chigi ad Ariccia, a più di un anno di distanza dal successo della mostra “Mola e il suo tempo”, vuole proporre una vasta panoramica sulla pittura caravaggesca romana attraverso oltre novanta dipinti provenienti dalla più grande collezione privata d’arte antica in Italia e da una delle più importanti collezioni private al mondo di arte italiana, quella del mecenate milanese Luigi Koelliker. La Mostra, che nasce sotto l’Alto Patronato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è a cura di Gianni Papi, autorevole studioso di pittura caravaggesca. Alcuni capolavori e molte opere in gran parte inedite aiutano ad inquadrare esaurientemente un periodo felice della storia dell’arte; tra gli artisti presenti, Orazio e Artemisia Gentileschi, José de Ribera detto lo Spagnoletto, Carlo Saraceni, Giovanni Baglione, Borgianni, Nicolas Régnier, Spadarino, Tanzio da Varallo, Lionello Spada, Gerrit van Hontorst, Claude Vignon, Mathias Stomer, Mattia Preti, Francesco Ragusa, Angelo Caroselli, Simon Vouet, Dirck van Baburen, Bartolomeo Manfredi, Orazio Riminaldi. Così afferma Gianni Papi: “Mai credo nella storia dell’arte, in nessun altro momento come in questo, il talento e gli esiti di tanti talenti, tutti insieme ad operare nel perimetro di poche strade, nei medesimi quartieri, in pochi anni, si diffusero così capillarmente e coinvolsero così tante persone, così tanti artisti; talmente alto è il livello medio della produzione, che non trova paragoni, a mio avviso, in nessun altro periodo storico”. -

Caravaggio E Ca Cortigiana: Asj>Etti Sociocogici Eprobcemi Artistici*

Originalveröffentlichung in: Bulletin de l’Association des Historiens de l’Art Italien, Nr. 15-16 (2010), S. 59-74 Caravaggio e Ca cortigiana : asj>etti socioCogici eprobCemi artistici* Sybille Ebert -Schifferer ccuparsi dei modelli - o delle modelle - di Caravaggio può sembrare un ’ennesima ricerca Odell ’aneddoto biografico. Infatti, la questione è vecchia, a cominciare dal saggio di Hess del 1954 ‘, preceduto da altri tentativi, tra cui naturalmente anche da Longhi2, seguito poi da Frommel3, per menzionarne alcuni. Tali ricerche vanno oltre la mera curiosità in quanto fondate sul presupposto che il Merisi dipingesse diret- tamente dal modello. Tale presupposto, basato sulle fonti seicentesche da Mancini in avanti, ha ulterior- mente cementato, assieme all’identificazione dei suoi modelli, la definizione di Caravaggio come naturalista o come realista. Ora, a parte che tali termini non hanno, nella storiografia artistica moderna, alcuna definizione teorica ben chiara e vengono usati quasi come sinonimi - problema di cui mi riprometto di occuparmi altrove - la congettura del modello immediatamente identifica- Fig. la - Ritratto di Mario Minniti, bile ha prodotto, nel corso degli ultimi cinquant ’anni, incisione da: Memorie de' Pittori una serie di conseguenze, in parte subordinate una messinesi e degli esteri, Messina 1824, all’altra: tav. 83. - prima cosa, l’identificazione del modello di vari quadri giovanili con Mario Minniti (fig. 1) proposta da Frommel sulla base della vita di Francesco Susinno del 1724 e di una incisione del 1824, come anche dcWAmore Vincitore e numerose altre figure di fanciullo con Francesco, il garzone registrato presso il Merisi nel 1605, sulla base del diario di viaggio dell ’inglese Symonds 4 del 1650 ca. -

Full Article

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE ISSN: 2067-533X Volume 10, Issue 2, April-June 2019: 271-278 www.ijcs.uaic.ro CECCO DEL CARAVAGGIO’S MARTYRDOM OF SAINT SEBASTIAN. AN INVESTIGATION INTO CARAVAGGISTI PAINTING TECHNIQUE AND TECHNOLOGY Mateusz JASIŃSKI* Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art, Academy of Fine Arts in Warsaw, Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00–379 Warszawa, Poland Abstract The object of the analyses was the painting Martyrdom of Saint Sebastian from the Collection of National Musuem in Warsaw. Cecco del Caravaggio (active c. 1610 – mid-1620s), now known as Francesco Buoneri, is one of several artists who painted in the style of Michelangelo Merisi da Caravaggio. Giulio Mancini in Considerazioni sulla Pittura, mentions a 'Francesco detto Cecco del Caravaggio' as one of the great master's more noteworthy followers. During analyzing the painting (the analytical light, IR, X- ray, UV, cross- sections, SEM-EDS, XRF, GC-MS, FTIR), it turned out that the artist made corrections to the composition, including the most important, changing theme of the painting. X-ray images show that under the figure of the saint there is an image of Christ at the column. Examinations show that the pigments used by the Cecco were typical 17th century earth-based pigments and similar to Caravaggio palette. A very interesting part about the palette of the Caravaggisti is the use of white: they used calcium carbonate or chalk as an extender to lead white. The research on Cecco del Caravaggio painting technique was conducted as part of an exploratory project: Technique and technology of caravaggisti paintings based on polish museum collections. -

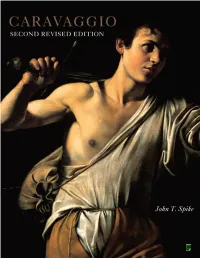

Caravaggio, Second Revised Edition

CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio. -

Ebook Download Caravaggio in Film and Literature 1St Edition

CARAVAGGIO IN FILM AND LITERATURE 1ST EDITION PDF, EPUB, EBOOK Laura Rorato | 9781351572682 | | | | | Caravaggio in Film and Literature 1st edition PDF Book These items are included deliberately as a stylistic decision of the filmmakers, not "goofs" of people unaware of the absence of these items in the s and s. Lady with the Jewels Sadie Corre But they fled in vain. Parents Guide. Following the theft, Italian police set up an art theft task force with the specific aim of re-acquiring lost and stolen art works. Back to School Picks. The Baroque, to which he contributed so much, had evolved, and fashions had changed, but perhaps more pertinently Caravaggio never established a workshop as the Carracci did, and thus had no school to spread his techniques. Ostensibly, the first archival reference to Caravaggio in a contemporary document from Rome is the listing of his name, with that of Prospero Orsi as his partner, as an 'assistante' in a procession in October in honour of St. In the 20th century interest in his work revived, and his importance to the development of Western art was reevaluated. The art historian Andrew Graham-Dixon has summarised the debate:. The French ambassador intervened, and Caravaggio was transferred to house arrest after a month in jail in Tor di Nona. Caravaggio's innovations inspired the Baroque, but the Baroque took the drama of his chiaroscuro without the psychological realism. Quotes Caravaggio : [ to Ranuccio ] Give me your hand. Perhaps at this time, he painted also a David with the Head of Goliath , showing the young David with a strangely sorrowful expression gazing on the severed head of the giant, which is again Caravaggio. -

Cartella Stampa Martial Raysse 12/04/2015

CARTELLA STAMPA MARTIAL RAYSSE 12/04/2015 – 30/11/2015 A CURA DI CAROLINE BOURGEOIS, IN COLLABORAZIONE CON L’ARTISTA 1 La mostra “Martial Raysse” 2 Prefazione di Caroline Bourgeois, curatrice della mostra Estratti del catalogo 3 Andrea Bellini, Ici Plage, comme ici-bas 4 Alison M. Gingeras, Un uomo di sinistra. Vita, arte e politica radicale di Martial Raysse, 1960-1974 5 Dimitri Salmon, Martial Raysse e “la pittura classica, la vera pittura” 6 Didier Semin, Giove, Mercurio e l’eloquenza Le pubblicazioni 7 Il catalogo 8 La guida 9 Elenco delle opere 10 Biografia di Martial Raysse 11 Biografia di Martin Szekely CONTATTI PER LA STAMPA Italia e Corrispondenti PCM Studio Via Goldoni 38 20129 Milano T. +39 02 87286582 [email protected] Paola C. Manfredi Cell: + 39 335 545 5539 [email protected] MARTIAL RAYSSE 1 LA MOSTRA Palazzo Grassi presenta la prima retrospettiva di Martial Raysse al di fuori dei confini francesi. L’e- sposizione, ideata da Caroline Bourgeois in stretta collaborazione con l’artista, raccoglie circa 350 opere – dipinti, sculture, neon e video – alcune delle quali mai esposte al pubblico (a titolo indica- tivo, più di 250 opere di questa selezione non figuravano nella retrospettiva del Centre Pompidou). L’esposizione di Palazzo Grassi si affranca dall’andamento cronologico e instaura un dialogo inin- terrotto tra opere di discipline differenti – pittura, disegno, scultura, installazioni, film… – che ab- bracciano l’intera carriera dell’artista. Questa scelta evidenzia la profonda continuità dell’attività di Martial Raysse, che da quasi cinquant’anni indaga gli stessi temi: il ruolo dell’artista, il lavoro della pittura, il rapporto con la storia dell’arte, la politica… con una libertà costantemente riaffermata e mezzi in continuo rinnovamento. -

The New Criterion December 2016 Art

December 2016 02 02 02 02 02 September November 74820 64692 A monthly74820 64692 review edited by74820 64692 Roger Kimball 74820 64692 74820 64692 January March Notes & Comments, 1 May Populism, IV: The German victory over American 11 populism09 by Fred Siegel, 4 05 03 01 > The future of permanence> in an age> of ephemera > > a symposium on museums An introduction by Roger Kimball, 14; The museum of the present by James Panero, 19; Notes on the postmodern museum by Eric Gibson, 23; Less can be more by Karen Wilkin, 27; The museum as “town hall” by Bruce Cole, 32; I swear by Apollo by Michael J. Lewis, 36; Conserving Kahn by George Knight, 41; The birth of an idea by Marco Grassi, 45; Tempus fugit, ars brevis by Philippe de Montebello, 49; A discussion, 51 New poems by David Mason & Morri Creech, 54 Reconsiderations by Dominic Green, 57; Theater by Kyle Smith, 61; Art by Mario Naves, Benjamin Riley & Genevieve Wheeler Brown, 65; Music by Jay 02 Nordlinger, 02 73; The media by James Bowman02 , 77; Verse chronicle by William02 02 December 74820 64692 74820 64692 74820 64692 74820 64692 74820 64692 February LoganOctober , 81; Books: Kate Felus The secret life of the Georgian garden reviewed by April Henrik Bering, 89; Mark Lilla The June shipwrecked mind reviewed by Mene Ukueberuwa, 92; James Stourton Kenneth Clark reviewed by Drew Oliver, 95 Volume 35, Number 4, $7.75 / £7.50 12 10 06 04 02 > > > > > Art emotional content and a distinct, prodigious hand, which in its spindly woodenness has the style simultaneously. -

Pressemitteilung

Pressemitteilung Berlin 11. November 2010 Kulturforum Potsdamer Platz Gemäldegalerie Eingang: Matthäikirchplatz, 10785 Berlin-Tiergarten Seite 1 von 7 Hommage an Caravaggio: 1610 – 2010 Staatliche Museen Gemeinsame Sonderpräsentation der Gemäldegalerie mit dem zu Berlin Italienischen Kulturinstitut, dem Minerva Verlag, München, mit Generaldirektion Museum&Location Veranstaltungs GmbH, und dem Kaiser Friedrich Museums- Presse, Kommunikation und Verein, vom 12. November 2010 bis 6. März 2011. Sponsoring Stauffenbergstraße 41 10785 Berlin Eröffnung: Donnerstag, 11. November 2010, um 18 Uhr. Ort der Ausstellung: Gemäldegalerie, Kulturforum Potsdamer Platz. Presse, Kommunikation Öffnungszeiten: Di + Mi 10-18 Uhr, Do 10-22 Uhr, Fr – So 10-18 Uhr, und Sponsoring Mo geschlossen. Mechtild Kronenberg kommunikation@ smb.spk-berlin.de Zur Eröffnung sprechen www.smb.museum Bernd Lindemann Presse Direktor der Gemäldegalerie – Staatliche Museen zu Berlin Anne Schäfer-Junker [email protected] S. E. Michele Valensise Fon +49 (0)30 266 42 3402 Botschafter der Republik Italien in Deutschland Fax +49 (0)30 266 42 3409 www.smb.museum/presse Roberto Contini Kurator der Ausstellung – Staatliche Museen zu Berlin Zwei Gemälde Caravaggios gibt es in den deutschen Sammlungen: Den Amor als Sieger in der Gemäldegalerie – Staatliche Museen zu Berlin und den Ungläubigen Thomas in der Bildergalerie von Schloß Sanssouci, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Beide Bilder entstanden für den Marchese Vincenzo Giustiniani, sie kamen im Jahr 1815 mit dem Ankauf der Sammlung Giustiniani nach Berlin. Der Ungläubige Thomas wird bis zum Saisonbeginn der Potsdamer Bildergalerie (Mai 2011) in der Gemäldegalerie Berlin zu sehen sein. Am 18. Juli 1610 starb Michelangelo Merisi da Caravaggio krank und einsam am Strand von Porto Ercole.