Chateauneuf- -La-Forêt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

URSSAF Présentation Du Dispositif

ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales URSSAF Présentation du dispositif Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Ces conditions sont notamment liées à son effectif, au type de contrat et à son activité. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Toute entreprise peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si elle respecte les conditions suivantes : elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle a au moins 1 établissement situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), elle a 50 salariés maximum. Critères d’éligibilité L'entreprise doit être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf. L'employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l'embauche. Pour quel projet ? Dépenses concernées L'exonération de charges patronales porte sur le salarié, à temps plein ou à temps partiel : en CDI, ou en CDD de 12 mois minimum. L'exonération porte sur les assurances sociales : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales. URSSAF ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales Page 1 sur 5 Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles L'exonération ne concerne pas les particuliers employeurs. Dépenses inéligibles L'exonération de charges ne concerne pas les contrats suivants : CDD qui remplace un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu), renouvellement d'un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation, gérant ou PDG d'une société, employé de maison. -

Recueil Des Actes Administratifs N°87-2016-081 Publié Le 30 Septembre 2016

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°87-2016-081 HAUTE-VIENNE PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2016 1 Sommaire Agence Régionale de Santé 87-2016-09-21-007 - Annexe 1 à l'arrêté n° 2016-107 du 21 septembre 2016 (8 pages) Page 4 87-2016-09-21-008 - Annexe 2 à l'arrêté n° 2016-107 du 21 septembre 2016 (8 pages) Page 13 87-2016-09-21-009 - Annexe 3 à l'arrêté n° 2016-107 du 21 septembre 2016 (8 pages) Page 22 87-2016-09-21-006 - Arrêté n° 2016-107 du 21 septembre 2016 fixant le tableau de la garde ambulancière dans le département de la Haute-Vienne pour lé période du 1er octobre au 31 décembre 2016 (2 pages) Page 31 DIRECCTE 87-2016-09-16-003 - 2016 - HAUTE-VIENNE DECISION AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE ASSOCIATION ENVIE LIMOUSIN (2 pages) Page 34 87-2016-09-20-007 - 2016 - HAUTE-VIENNE DECISION AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE SARL ENVIE 2E LIMOUSIN (2 pages) Page 37 87-2016-09-28-001 - 2016 HAUTE-VIENNE SAP RECEPISSE DECLARATION MODIFICATIF N° 1 FAMI'DOM OLIVIER CHIROL - LIMOGES (3 pages) Page 40 87-2016-09-20-008 - 2016- HAUTE-VIENNE DECISION AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE Association S.C.A.M.A. (2 pages) Page 44 Direction Départementale des Territoires 87 87-2016-09-02-005 - Arrêté modificatif à l'arrêté du 10 juillet 2012 modifié fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Saint-Hilaire-Bonneval (2 pages) Page 47 87-2016-09-02-006 - Arrêté modificatif à l'arrêté du 11 juillet 2012 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale -

Adec T Châtaigneraie Limousine

LES ACTEURS DE L’ADEC T CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE L’Etat (Unité Départementale de la Haute-Vienne de la Direccte Nouvelle-Aquitaine) pilote l’ensemble des travaux des acteurs de l’ADEC T. La Fédération de la Châtaigneraie Limousine anime la démarche. Les Institutionnels : Conseil Régional Nou- Les OPCA : AGEFOS-PME, OPCALIA, velle-Aquitaine, Conseil Départemental de la FORCO Centre Ouest, FAFIH, ADEFIM Haute-Vienne, Communautés de Communes Limousin, OPCA Transports, FAF TT, AGIR Briance Sud Haute-Vienne, Pays de Nexon-Monts OPCA 3+, …. de Châlus, Pays de Saint-Yrieix, Pôle Emploi, Cap ENSEMBLE Emploi, Mission Locale Rurale, Education Natio- Les entreprises de la zone géographique de l’ADEC T Châtaigneraie Limousine nale, DRDFE, DRAAF, DREAL … SUR LE TERRITOIRE Les acteurs de la formation Les Chambres Consulaires : Chambre de professionnelle et de l’insertion : Commerce et d’Industrie de la Haute-Vienne, les organismes de formation Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute- Vienne, Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne Les organismes collaborateurs : Prisme Limousin, ARACT, AFT, GE Trans- Les Partenaires Sociaux : MEDEF 87, pôle, GE Alisé, … U2P, CPME 87, CGT, FO, CGC, CFDT, CFTC ANTICIPER les mutations économiques L’Unité Départementale de la Haute-Vienne est accompagnée par Madame Catherine Lyraud, Chargée de mission au sein de la Fédération de la Châtaigneraie Limousine pour la mise en œuvre des actions. CONFORTER ONTACT la sécurisation des parcours ADEC T professionnels Madame Catherine Lyraud Chargée de mission ADEC T Châtaigneraie -

Connaitre Le Risque Radon Associé À Votre Commune Département De La

Connaitre le risque radon associé à votre commune EXTRAIT de l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique conformément à la liste ci-après. Cette liste est arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2016. Département de la Corrèze Tout le département en zone 1 sauf : Zone 2 : Les communes de Beaulieu-sur-Dordogne, Beyssenac, Chanac-les-Mines, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Concèze, Confolent-Port-Dieu, Courteix, Curemonte, Estivals, Ladignac-sur-Rondelles, Laguenne, Lapleau, Les Angles-sur-Corrèze, Lubersac, Marc-la-Tour, Naves, Nespouls, Saint-Éloy-les- Tuileries, Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Salvadour, Saint-Sornin-Lavolps, Seilhac, Tulle. Zone 3 : Les communes de Affieux, Aix, Albignac, Albussac, Allassac, Alleyrat, Altillac, Ambrugeat, Argentat, Aubazines, Auriac, Ayen, Bar, Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Beaumont, Bellechassagne, Benayes, Beynat, Beyssac, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Brignac-la-Plaine, Brive-la-Gaillarde, Brivezac, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Chabrignac, Chamberet, Chamboulive, Chameyrat, Champagnac- la-Noaille, Champagnac-la-Prune, Chanteix, -

C99 Official Journal

Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

AFR) En Haute-Vienne

Répartition des Aides à finalité régionale (AFR) en Haute-Vienne Saint-Georges-les-Landes St-Martin- le-Mault Les Grands-Chézeaux Verneuil- Cromac Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Mailhac- Saint-Sulpice-les-Feuilles sur-Benaize Azat-le-Ris Tersannes Saint-Léger- Magnazeix Arnac-la-Poste La Bazeuge St-Hilaire- Val-d’Oire Oradour- la-Treille et Gartempe Magnac- St-Genest Dinsac Dompierre- Laval les-Eglises Le Dorat St-Sornin- St Sornin- St Amand-Magnazeix la-Marche St-Ouen- St-Bonnet- Leulac sur-Gartempe Droux Villefavard Saint-Martial-sur-Isop de-Bellac La Croix- Fromental sur-Gartempe Rancon Peyrat- Blanzac Châteauponsac Gajoubert de-Bellac Folles Val-d’Issoire Bellac Bessines- Balledent sur-Gartempe St-Junien- les-Combes Bersac- Laurière Nouic sur-Rivalier Berneuil St-Pardoux-le-Lac Mortemart St-Sulpice- Breuilaufa Laurière Blond Le Buis Razès St-Léger- la-Montagne Montrol- Vaulry Jabreilles-les-Bordes Sénard Nantiat Compreignac Chamboret La Jonchère- Cieux Thouron St-Sylvestre St Maurice Les Billanges Peyrilhac St-Jouvent St-Laurent- Javerdat les-Eglises Bonnac-la-Côte Ambazac Oradour- sur-Glane Nieul Le Châtenet- Chaptelat St Martin- Saint-Junien Rilhac- en-Dognon St-Brice- Veyrac St-Gence Rancon Terressus Sauviat-sur-Vige sur-Vienne St Priest- St-Victurnien Taurion Saillat-sur-Vienne Couzeix Le Palais- Chaillac- St-Martin- Ste-Marie-de-Vaux Moissannes sur-Vienne de-Jussac sur-Vienne St-Yrieix- Verneuil- St-Just- Royères Cognac- sous-Aixe sur-Vienne le-Martel Limoges Panazol St-Léonard- Cheissoux Rochechouart la-Forêt de-Noblat -

La Lecture Publique

LA LECTURE PUBLIQUEen Haute-Vienne + d’infos sur haute-vienne.fr LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-VIENNE Missions & Actions Pour développer la lecture publique, la Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne encourage les communes et les communautés de communes à constituer et à développer un réseau de bibliothèques publiques. Son action s’inscrit dans un Plan de développement de la lecture publique mis en place par le Conseil départemental. LES MOYENS Locaux Collections 222 outils 1 341 m² > 298 637 d’animation Aides > 17 expositions, aux collectivités documents (dont 253 443 livres ; > 41 valises Personnel > 273 032 €, soit 27 200 cd ; 17 883 animations 17 (16 Equivalents 1 410 954 € DVD et 111 jeux pour > 14 raconte tapis Temps Plein) sur 5 ans pour la consoles) > 60 jeux et vidéo construction, Budget* de la animation l’agrandissement, > 90 kamishibaï BDHV 917 124 € l’aménagement et dont 181 881 € l’informatisation. pour l’achat de 9 676 livres, CD, DVD, Offre pour revues, jeux vidéo… un habitant *salaires compris 1,6 document LES ACTIVITÉS PRÊTS RÉSERVATION 127 397 documents prêtés, > 115 382 pour 120 46 000 demandes traitées dont 61 760 acheminés bibliothèques y compris chaque année. par la navette, dont : les dépôts. > 12 015 pour 167 classes FORMATION de 48 écoles et 1 CDI de et 258 outils 20 stages, collège) d’animation prêtés. 21 journées de formation, 222 participants. a BDHV accompagne les col- lectivités dans leurs projets de construction, d’agrandissement Lou d’informatisation des biblio- thèques. À ce titre, elle conduit des missions de conseil et d’expertise auprès des bibliothèques. -

Carte Des Com Com 2019

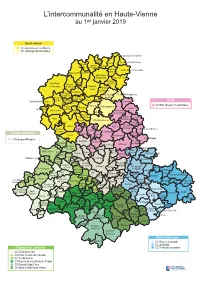

L’intercommunalité en Haute-Vienne au 1er janvier 2019 Haut Limousin CC Haut-Limousin en Marche CC Gartempe-Saint-Pardoux Saint-Georges-les-Landes St-Martin- le-Mault Les Grands-Chézeaux Verneuil- Cromac Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Mailhac- Saint-Sulpice-les-Feuilles sur-Benaize Azat-le-Ris Tersannes Saint-Léger- Magnazeix Arnac-la-Poste La Bazeuge St-Hilaire- Val-d’Oire Oradour- la-Treille et Gartempe Magnac- St-Genest Dinsac Dompierre- Laval les-Eglises Le Dorat St-Sornin- St Sornin- St Amand-Magnazeix la-Marche St-Ouen- St-Bonnet- Leulac sur-Gartempe Droux Villefavard Saint-Martial-sur-Isop de-Bellac La Croix- Fromental ELAN sur-Gartempe Rancon CC Elan Limousin Avenir Nature Peyrat- Blanzac Châteauponsac Gajoubert de-Bellac Folles Val-d’Issoire Bellac Bessines- Balledent sur-Gartempe St-Junien- les-Combes Bersac- Laurière Nouic sur-Rivalier Berneuil St-Pardoux-le-Lac Mortemart St-Sulpice- Breuilaufa Laurière Blond Le Buis Razès St-Léger- la-Montagne Montrol- Vaulry Jabreilles-les-Bordes Sénard Nantiat Compreignac Limoges Métropole Chamboret La Jonchère- Cieux Thouron St-Sylvestre St Maurice CU Limoges-Métropole Les Billanges Peyrilhac St-Jouvent St-Laurent- Javerdat les-Eglises Bonnac-la-Côte Ambazac Oradour- sur-Glane Nieul Le Châtenet- Chaptelat St Martin- Saint-Junien Rilhac- en-Dognon St-Brice- Veyrac St-Gence Rancon Terressus Sauviat-sur-Vige sur-Vienne St Priest- St-Victurnien Taurion Saillat-sur-Vienne Couzeix Le Palais- Chaillac- St-Martin- Ste-Marie-de-Vaux Moissannes sur-Vienne de-Jussac sur-Vienne St-Yrieix- Verneuil- -

Circonscriptions De La Haute-Vienne

Circonscriptions de la Haute-Vienne St St Martin- Georges le-Mault Verneuil- Cromac les Les Grands Lussac-les- Landes Chézeaux Moustiers Jouac Eglises Meilhac- St Sulpice-les- Azat-le-Riz sur- Feuilles Tersannes St Léger-Magnazeix Benaize Thiat La Arnac-la- Bussière- Oradour- Bazeuge St Hilaire-la- Poste Poitevine Darnac St Genest Treille Dinsac Dompierre- Magnac-Laval les- St Barbant Le Dorat St Sornin Eglises St Sornin- la Marche St Ouen-sur- Leulac St Amand- St Bonnet La Croix sur Magnazeix St Martial- Gartempe Droux Villefavard de Bellac Gartempe sur-Isop Fromental Peyrat-de-Bellac Rancon Châteauponsac Gajoubert Blanzac Folles Mézières-sur-Issoire Bessines- Bellac Balledent sur-Gartempe St Junien- les-Combes Bersac- St Laurière Bussière- Nouic Roussac sur-Rivalier Berneuil Symphorien Boffy Blond St Pardoux Mortemart sur St Sulpice- Breuilaufa Laurière Couze St Léger- Montrol- Vaulry Le Buis Razès la-Montagne Jabreilles- Sénard Nantiat les- Chamboret Compreignac Bordes Cieux Thouron St Sylvestre La Jonchère- St Maurice Les Billanges Javerdat Peyrilhac St Jouvent St Laurent- Oradour- Bonnac-la- Ambazac les-Eglises sur-Glane Côte Nieul Chaptelat St Junien St Gence St Martin- St Brice- Rilhac- Le Veyrac St Priest- Terressus sur- Rancon Chatenet Sauviat-sur-Vige Saillat- Taurion Vienne St Victurnien en sur-Vienne Couzeix Dognon Chaillac- St Martin- Ste Marie Le Palais- sur-Vienne de Vaux sur-Vienne Moissannes de-Jussac St Yrieix- Verneuil-sur- Cognac- Royères sous Aixe Vienne St Just-le- Rochechouart la-Forêt Panazol Martel St Priest- -

Circonscriptions Haute-Vienne 2020-2021

CIRCONSCRIPTIONS HAUTE-VIENNE 2020-2021 Le Département de la Haute-Vienne dans le 1er degré comporte à la rentrée 2020 : 252 écoles publiques 8 écoles privées 140 communes avec écoles ( sur 195 communes ) soit 72 % des communes du département avec école 28578 élèves attendus rentrée 2020 1278 classes 6 Circonscriptions + 1 ASH F.Czekala DMOS DSDEN87 Haute-Vienne I Haute-Vienne II Haute-Vienne III Haute-Vienne IV Haute-Vienne V Haute-Vienne VI Aixe-sur-Vienne Chaptelat Aureil Limoges Ambazac Boisseuil Beynac Le Palais-sur-Vienne Bersac-sur-Rivalier Saint-Gence Arnac-la-Poste Bujaleuf Bosmie-l'Aiguille Limoges Bessines-sur-Gartempe Verneuil-sur-Vienne Bellac Château-Chervix Burgnac Panazol Champnétery Veyrac Berneuil Châteauneuf-la-Forêt Bussière-Galant Saint-Just-le-Martel Eybouleuf 4 Blond Condat-sur-Vienne Chaillac-sur-Vienne Saint-Priest-Taurion Feytiat Bonnac-la-Côte Coussac-Bonneval Châlus 6 Fromental Chamboret Eyjeaux Champagnac-la-Rivière Jabreilles-les-Bordes Châteauponsac Eymoutiers Champsac La Geneytouse Compreignac Glandon Cieux La Jonchère-Saint-Maurice Couzeix Glanges Cognac-la-Forêt Laurière Dompierre-les-Eglises Isle Cussac Le Châtenet-en-Dognon Le Dorat Janailhac Dournazac Le Vigen Lussac-les-Eglises Jourgnac Flavignac Limoges Magnac-Laval La Croisille-sur-Briance Gorre Masléon Nantiat La Meyze Javerdat Moissannes Nieul La Porcherie Les Cars Razès Nouic La Roche-l'Abeille Meilhac Royères Peyrat-de-Bellac Ladignac-le-Long Oradour-sur-Glane Saint-Denis-des-Murs Peyrilhac Linards Oradour-sur-Vayres Saint-Léonard-de-Noblat -

Répartition Des Zones De Revitalisation Rurale (ZRR) En Haute-Vienne

Répartition des Zones de revitalisation rurale (ZRR) en Haute-Vienne Saint-Georges-les-Landes St-Martin- le-Mault Les Grands-Chézeaux Verneuil- Cromac Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Mailhac- Saint-Sulpice-les-Feuilles sur-Benaize Azat-le-Ris Tersannes Saint-Léger- Magnazeix Arnac-la-Poste La Bazeuge St-Hilaire- Val-d’Oire Oradour- la-Treille et Gartempe Magnac- St-Genest Dinsac Dompierre- Laval les-Eglises Le Dorat St-Sornin- St Sornin- St Amand-Magnazeix la-Marche St-Ouen- St-Bonnet- Leulac sur-Gartempe Droux Villefavard Saint-Martial-sur-Isop de-Bellac La Croix- Fromental sur-Gartempe Rancon Peyrat- Blanzac Châteauponsac Gajoubert de-Bellac Folles Val-d’Issoire Bellac Bessines- Balledent sur-Gartempe St-Junien- les-Combes Bersac- Laurière Nouic sur-Rivalier Berneuil St-Pardoux-le-Lac Mortemart St-Sulpice- Breuilaufa Laurière Blond Le Buis Razès St-Léger- la-Montagne Montrol- Vaulry Jabreilles-les-Bordes Sénard Nantiat Compreignac Chamboret La Jonchère- Cieux Thouron St-Sylvestre St Maurice Les Billanges Peyrilhac St-Jouvent St-Laurent- Javerdat les-Eglises Bonnac-la-Côte Ambazac Oradour- sur-Glane Nieul Le Châtenet- Chaptelat St Martin- Saint-Junien Rilhac- en-Dognon St-Brice- Veyrac St-Gence Rancon Terressus Sauviat-sur-Vige sur-Vienne St Priest- St-Victurnien Taurion Saillat-sur-Vienne Couzeix Le Palais- Chaillac- St-Martin- Ste-Marie-de-Vaux Moissannes sur-Vienne de-Jussac sur-Vienne St-Yrieix- Verneuil- St-Just- Royères Cognac- sous-Aixe sur-Vienne le-Martel Limoges Panazol St-Léonard- Cheissoux Rochechouart la-Forêt de-Noblat -

Bilan Scientifique 2 0 1 8 Haute-Vienne

N°Nat. N° P. NOUVELLE-AQUITAINE BILAN 123740 BOISSEUIL Allée Sainte-Marie Roncier Catherine INRAP OPD 28 HAUTE-VIENNE SCIENTIFIQUE 123723 BLOND Le Bois de la Tourette Baret Florian DOC FPR 4 123789 CHAMBORET Le Bourg Roncier Catherine INRAP OPD 5 25 Travaux et recherches archéologiques de terrain 2018 123730 CONDAT-SUR-VIENNE Rue Jules Ferry Beausoleil Jean-Michel INRAP OPD 123722 CUSSAC Le Château de Cromières Beausoleil Jean-Michel INRAP OPD 32 123770 LE DORAT La Collégiale Martin David INRAP OPD 1 123764 FEYTIAT 23 VC Fernand Malinvaud Defaye Sophie INRAP OPD 21 123760 FEYTIAT Puy Marot – rue Molière Defaye Sophie INRAP OPD 22 123700 FEYTIAT Rue du Cantou Roncier Catherine INRAP OPD 26 123753 ISLE Balézie – route de l’étoile Scuiller Christian INRAP OPD 24 123721 LIMOGES 42 rue Pétiniaud Beaupeyrat Maniquet Christophe INRAP OPD 15 123699 LIMOGES Le Petit Grossereix Beausoleil Jean-Michel INRAP OPD 10 123444 LIMOGES 4 rue Basse Comédie Maniquet Christophe INRAP OPD 18 123781 LIMOGES 82 rue Montmailler Filippo Raphaël De INRAP OPD 12 123766 LIMOGES Bords de Vienne – Pont Saint-Martial Rouleau Rémy EP FP 20 123768 LIMOGES Rue des Clairettes Maniquet Christophe INRAP OPD 16 123716 LIMOGES Place du Présidial Leroux Laure EP FP 13 123703 LIMOGES Roche au Gô – HV 848 Maniquet Christophe INRAP OPD 17 123703 LIMOGES 25 rue de la Roche-au-Gô Maniquet Christophe INRAP FP 17 123735 LIMOGES Rue de la Terrasse Lhermite Xavier EP SD 14 123713 LIMOGES Rue de Dion Bouton Roncier Catherine INRAP OPD 11 123494 LIMOGES Rues Piétonnes Pesenti Claire EP