Plan Départemental De Développement (PDD) De Bignona

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BOPI 01NC2016.Pdf

BOPI 01NC/2016 GENERALITES SOMMAIRE TITRE PAGES PREMIERE PARTIE : GENERALITES 2 Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales 3 Clarification du Règlement relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui 4 Adresses utiles 5 DEUXIEME PARTIE : NOMS COMMERCIAUX 6 Noms Commerciaux du N° 120677 au N° 121426 7 1 BOPI 01NC/2016 GENERALITES PREMIERE PARTIE GENERALITES 2 BOPI 01NC/2016 GENERALITES Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle Bénin* BJ Burkina Faso* BF Cameroun* CM Centrafricaine,République* CF Comores* KM Congo* CG Côte d’Ivoire* CI Gabon* GA Guinée* GN Guinée-Bissau* GW GuinéeEquatoriale* GQ Mali* ML Mauritanie* MR Niger* NE Sénégal* SN Tchad* TD Togo* TG *Etats membres de l’OAPI 3 BOPI 01NC/2016 GENERALITES CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI RESOLUTION N°47/32 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE Vu L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. Intellectuelle et ses annexes ; Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait Vu Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; une extension automatique des effets de la protection à l’ensemble du territoire OAPI». -

Stade : 1 ADAMA NDIAYE 30/03/1989 À Diourbel PRD023603 18/06/2018 2 ADJI MAME B

République du Sénégal Un Peuple Un But Une Foi Ministère de l'Economie des Finances et du Plan DIRECTION GENERALE DES DOUANES Division de la Formation Liste des candidats validés par stade Centre : Dakar Stade : Iba Mar DIOP N° Nom Prénom Date et Lieu Numéro Date naissance inscription épreuve 1 ADAMA NDIAYE 30/03/1989 à diourbel PRD023603 18/06/2018 2 ADJI MAME BINTA 21/09/1997 à guediawaye ACD025382 18/06/2018 3 ADJOVI CLAUDIA HOUÉFA MIREILLE 19/10/1992 à dakar ACD023940 18/06/2018 4 AGBANGLANON SOKHNA FATOU 14/01/1997 à saint louis ACD034753 18/06/2018 5 AGNE HOULEYMATOU 10/12/1993 à camberene 2 ACD001350 18/06/2018 6 AHOUIDI MARTINA DIEUDONNEE 19/01/1995 à thionck-essyl ACD031755 18/06/2018 7 AHOUMOU MARIEME DIOP 01/01/1989 à mboro ACD009218 18/06/2018 8 AIDARA AISSETOU 28/01/1993 à matam COD012013 18/06/2018 9 AIDARA AWA 26/02/1992 à goudomp ACD036511 18/06/2018 10 AIDARA MAIMOUNA 26/09/1993 à koungheul ACD031810 18/06/2018 11 AÏDARA RAMATOULAYE 13/04/1994 à sokone ACD007383 18/06/2018 12 AIDARA ROKHAYA 02/01/1997 à dakar ACD031111 18/06/2018 13 AMAR NDEYE KHADY 08/07/1993 à touba COD002319 18/06/2018 14 AMETEMBA MENDY 14/11/1996 à bignona ACD035058 18/06/2018 15 ANANI ANNE MARIE CATHÉRINE 30/06/1996 à dakar ACD022661 18/06/2018 16 ANNE MAIMOUNA MOUSSA 28/08/1996 à yeumbeul ACD022072 18/06/2018 17 ASSEF NDOUMBE 16/12/1990 à joal fadiouth COD017360 18/06/2018 18 ASSINE ANGELE DJIBASSAO 12/07/1992 à samatite ACD031119 18/06/2018 19 ASSINE MAME SAILE BENEDICTE 06/02/1987 à pikine COD034330 18/06/2018 ROSELINE 20 ASSINE YOLANDE 16/07/1993 -

Canditats-Selectionnes-Ismea

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi ------------ Ministère de la Santé et de l’Action sociale ------------ Direction des Ressources humaines LISTE DES AGENTS A RECUTER GRACE AU PROJET ISMEA TABLEAU N° 1 : MEDECINS GENERALISTES N° Prénom et Nom Date de naissance Lieu de naissance d'ordre 1 Dominique SAMBOU 7 octobre 1966 Mlomp Djicomol 2 Diadié Lo 15 juin 1965 Ndiao Bambaly 3 M'pandi Valenqueline Rhode 18 octobre 1985 Congo Brazzaville 4 Mamadou TINE 18 avril 1984 Thiès 5 Charles Christian Francis Ebelle DONGO 23 janvier 1978 Bangui (RCA) 6 Adama Fall 9 août 1986 Saint-Louis 7 Djiby Diouf Dieng 1 décembre 1987 Diakhao 8 Papa Demba Fall 31 juillet 1989 Kaolack 9 Médoune Thiam 5 janvier 1985 Kaolack 10 Teigne NDIAYE 19 janvier 1991 DAKAR 11 Ibrahima Kalilou Ndiaye 31 janvier 1989 Kaffrine 12 Philippe Diédhiou 7 septembre 1978 Mboro 13 Toure Mamadou Lamine 24 août 1987 Nouackchott 14 Abibatou Diaw 18 août 1990 Yeumbeul 15 Famara Niassy Badji 24 juillet 1990 Guédiawaye 16 Mamadou BA 1 janvier 1990 Kaolack 17 amadou Moustapha Ndoye 31 janvier 1989 Dakar 18 Blaise NDUWINDAVYI 8 février 1986 Matyazo-Vugizo 19 Amadou Ba 10 octobre 1990 Mewelle woloff 20 Moussa Cisse 13 août 1989 Sine 21 IDRISSA YAYA SOUMAH 7 mai 1984 Dakar 22 Awa Diop 11 mars 1989 Dakar 23 Ba Cheikh Ahmed Tidiane 1 février 1987 Dakar 24 Sidibé Issakha 12 novembre 1992 Kaolack 25 KEBA THIAM 8 mars 1991 Passy 26 Mame Diasse Ndiaye 23 février 1990 Dakar 27 Moussa Keita 29 août 1990 Pikine 28 NDIAYE Amy 18 juillet 1990 Mbellacadiao 29 Cor Gningue 5 décembre 1990 Cissis -

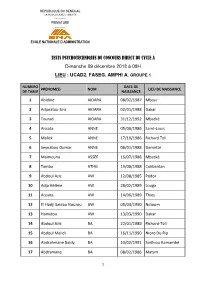

Ucad2. Faseg. Amphi A. Groupe 1

REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE-UN BUT- UNE FOI ---------- PRIMATURE ---------- ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION TESTS PSYCHOTECHNIQUES DU CONCOURS DIRECT DU CYCLE A Dimanche 09 décembre 2018 à 08H LIEU : UCAD2. FASEG. AMPHI A. GROUPE 1 NUMERO DATE DE PRENOM(S) NOM LIEU DE NAISSANCE DE TABLE NAISSANCE 1 Abidine AIDARA 08/02/1987 Mbour 2 Adjaratou Sira AIDARA 02/01/1988 Dakar 3 Tourad AIDARA 31/12/1992 Mbacké 4 Aïssata ANNE 05/06/1986 Saint-Louis 5 Malick ANNE 17/10/1986 Richard Toll 6 Seynabou Oumar ANNE 08/01/1988 Demette 7 Maïmouna ASSEF 16/07/1988 Mbacké 8 Tamba ATHIE 19/08/1988 Colibantan 9 Abdoul Aziz AW 12/08/1985 Podor 10 Adja Hélène AW 28/02/1989 Louga 11 Aissata AW 14/06/1989 Thies 12 El Hadji Saidou Nourou AW 05/04/1990 Ndioum 13 Hamidou AW 13/03/1990 Dakar 14 Abdoul Aziz BA 22/01/1989 Richard-Toll 15 Abdoul Malick BA 16/11/1990 Nioro Du Rip 16 Abdrahmane Baidy BA 10/02/1991 Sinthiou Bamambé 17 Abdramane BA 08/02/1986 Matam 1 18 Abibatou Aminata BA 20/05/1992 Dakar 19 Adji Khady BA 04/01/1986 Tambacounda 20 Aïda BA 17/05/1986 Foundiougne 21 Aissatou Raky BA 01/11/1994 Dakar 22 Alassane BA 13/06/1989 Diery Diouga 23 Aliou Abdoul BA 26/05/1993 Goudoudé Ndouétbé 24 Arona BA 02/10/1989 Fandane 25 Arouna BA 02/04/1990 Fanda 26 Awa BA 12/02/1988 Dakar 27 Awa BA 01/03/1990 Dakar 28 Balla BA 07/07/1992 Ndialal Samba 29 Boubacar BA 12/10/1986 Guèdiawaye 30 Boubacar BA 29/09/1987 Medina Gounass 31 Cheikh Ahmed Tidiane BA 18/11/1986 Dakar 32 Cheikh Ahmed Tidiane BA 06/03/1987 Birkelane 33 Cheikh Ahmed Tidiane BA 03/06/1990 Nioro Du Rip -

Liste Provisoire Des Candidats Autorisés À Concourir

Liste provisoire des candidats autorisés à concourir DATE LIEU PRENOM NOM NAISSANCE NAISSANCE Jean Marie Sénou ADANDE 24/11/1997 Rufisque Effaya oscar ADIOKA 26/03/1988 GNIKINE MARTIAL ADIOYE 05/06/1989 DAKAR Maximilien Marie ADIOYE 16/03/1993 Sedhiou Jean Robert Emmanuel ADJOVI 08/09/1998 Dakar SOKHNA FATOU AGBANGLANON 14/01/1997 SAINT LOUIS Elisabeth Béatrice AGBODJOGBE 19/08/1991 DAKAR Abdoul Aziz AGNE 02/07/1990 Gaol Aissatou amadou AGNE 19/02/1991 Dakar Pape ndiaga AHMED 14/05/1994 Guinaw Rails Tatiana Judith Rose AHOUIDI 07/02/1991 Kaolack Abdou Samadou AIDARA 15/01/1990 Kolda Aissatou AIDARA 01/11/1997 saint-louis Aissetou AIDARA 28/01/1993 Matam Babacar AIDARA 15/11/1994 Nguedj EL Bah AIDARA 15/08/1994 DEBOUBACK1 Binetou AIDARA 25/12/1989 Kaolack Cheikh AIDARA 13/08/1996 Sadio Cheikh AIDARA 08/05/1998 NIORO DU RIP Cheikh Dalib Khayar AIDARA 02/02/1999 Louga Cheikh oumar AIDARA 08/02/1987 Bothe serere CHERIF MOUHAMED WACK FADEL AIDARA 20/10/1990 NGOUNA Demba AIDARA 07/04/1989 Pikine Lamina AIDARA 19/02/1993 Mbacké WACK Mariama AIDARA 29/07/1994 NGOUNA Mariama AIDARA 04/01/1995 Pikine Mody AIDARA 15/01/1995 Taganith Momar AIDARA 01/02/1995 Khombole Oumar AIDARA 25/05/1992 SOUKOU Rokhaya AIDARA 02/01/1997 Dakar Rokhaya Taye AIDARA 17/09/1991 Thies Souleymane AÏDARA 03/02/1991 Maka Escale Anselme René AIME 23/08/1990 Ziguinchor Afoua Adelaide AKA 14/04/1999 Guediawaye Jourdon soffer ALEBA 06/10/1996 Enampore Sarr ALIOU 08/10/1996 Samba dia Yves ALVARES 25/12/1989 Ziguinchor Absa AMAR 14/06/1999 Dakar Fallou AMAR 01/12/1998 Bargny -

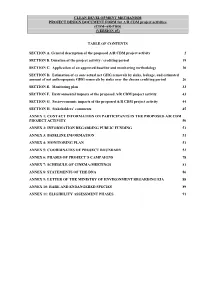

Cdm-Ar-Pdd) (Version 05)

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM for A/R CDM project activities (CDM-AR-PDD) (VERSION 05) TABLE OF CONTENTS SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity 2 SECTION B. Duration of the project activity / crediting period 19 SECTION C. Application of an approved baseline and monitoring methodology 20 SECTION D. Estimation of ex ante actual net GHG removals by sinks, leakage, and estimated amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen crediting period 26 SECTION E. Monitoring plan 33 SECTION F. Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity 43 SECTION G. Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity 44 SECTION H. Stakeholders’ comments 45 ANNEX 1: CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROPOSED A/R CDM PROJECT ACTIVITY 50 ANNEX 2: INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 51 ANNEX 3: BASELINE INFORMATION 51 ANNEX 4: MONITORING PLAN 51 ANNEX 5: COORDINATES OF PROJECT BOUNDARY 52 ANNEX 6: PHASES OF PROJECT´S CAMPAIGNS 78 ANNEX 7: SCHEDULE OF CINEMA-MEETINGS 81 ANNEX 8: STATEMENTS OF THE DNA 86 ANNEX 9: LETTER OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT REGARDING EIA 88 ANNEX 10: RARE AND ENDANGERED SPECIES 89 ANNEX 11: ELIGIBILITY ASSESSMENT PHASES 91 SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity A.1. Title of the proposed A/R CDM project activity: >> Title: Oceanium mangrove restoration project Version of the document: 01 Date of the document: November 10 2010. A.2. Description of the proposed A/R CDM project activity: >> The proposed A/R CDM project activity plans to establish 1700 ha of mangrove plantations on currently degraded wetlands in the Sine Saloum and Casamance deltas, Senegal. -

Concours Professionnels Cycle B

CONCOURS ENA 2021 Liste provisoire de candidats -=-=-=-=-=-=- CONCOURS PROFESSIONNELS CYCLE B Administration générale Prénom Nom Date de Lieu de naissance Matricule naissance Amadou Dieng BA 10/09/1985 Guédiawaye 732678/A Aminata BA 11/01/1984 Saint Louis 720924/F Aminata Kayel BA 03/05/1986 Dakar 725079/H Bineta BA 10/06/1978 Kaolack 678764/B Cheikh Tidiane BA 08/04/1989 Bandoulou 689894/D Toucouleur Doudou BA 22/12/1973 Podor 675862/Z Hawa BA 24/03/1973 Saint Louis 640023/A Maïmouna BA 02/01/1981 Thiés 695098/C Mamadou BA 03/05/1980 Keur Meissa Ndiacké 731953/B Mamadou BA 14/05/1974 Wackngouna 630646/E Mamadou Doudou Sarr BA 12/03/1986 Thies 662647/G Mariéme Kandji BA 04/10/1980 Dakar 667863/B Moussa Yoro BA 13/06/1989 Pikine 711183/K Oumar BA 16/06/1987 Dioudy Peulh 730671/D Rokhayatou BA 28/08/1987 Dakar 713904/D Samba BA 03/03/1976 Keur Malla 708415/G Serigne Moukhtar BA 02/06/1984 Bargny 726517/Z Souleye BA 09/05/1986 Yeumbeul 719276/N Souleymane BA 07/05/1982 Kaolack 729777/G Nafy BA 24/04/1990 Saint/Louis 732961/B Aly Gaye BADIANE 08/02/1982 Sokone 704730/G Badara BADIANE 04/02/1981 Bambey 625224/E Ibrahima BADIANE 12/08/1979 Santack 684353/A Malick BADIANE 20/10/1976 Agnack 635167/F Serigne Mansour BADIANE 15/08/1983 Pikine 671409/M Bocar BADJI 21/11/1987 Dakar 723479/B 1 Fatou Bintou BADJI 07/07/1982 Dianki 661761/A Sadia BADJI 27/02/1976 Kaolack 649245/H Sidy BAKAYOKO 02/09/1981 Dakar 663829/L Hamadou BALDE 10/04/1981 Bantancountou 634254/F Moundé Mamadou Aliou BALDE 06/05/1981 Ziguinchor 629330/M Maoudo BALDE 15/02/1980 Saré -

Situation Economique Et Sociale De La Region De Ziguinchor Annee 2010

REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE SERVICE REGIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE DE ZIGUINCHOR SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA REGION DE ZIGUINCHOR ANNEE 2010 Directeur Général ANSD : Babakar FALL Coordonnateur Action Régionale : Mamadou DIENG Chef de Service Régional : Abdou DIOUF Adjoint Chef de Service Régional : Bédhiou MANE Juillet-2011 AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE Rue de Diourbel X Rue de St-Louis - Point E Dakar. B.P. 116 Dakar R.P. - Sénégal Téléphone (221) 33 869 21 39 / 33 869 21 60 - Fax (221) 33 824 36 15 Site web : www.ansd.sn Email: [email protected] Distribution : Division de la Documentation, de la Diffusion et des Relations avec les Usagers Service Régional de la Statistique et de la Démographie de ZIGUINCHOR BP : 177 - TEL 33 991 12 58 Email : [email protected] AVANT PROPOS Le Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Ziguinchor, à l’instar des entités régionales de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), tente, année après année, de dresser un panorama de la situation économique et sociale de la région. Cet exercice purement descriptif, qui n’a nullement l’ambition d’être exhaustif, se veut une présentation synthétique des indicateurs essentiels de l’économie, tout en revisitant, les chiffres clés de la vie sociale de la région. En réalisant chaque année, dans un délai circonscrit, le document de la Situation Economique et Sociale, l’ANSD, entend ainsi documenter, les pouvoirs publics, les chercheurs, les différents partenaires au développement et les usagers, en présentant les données clés, des secteurs phares de l’activité économique et sociale régionale. -

2-Fac-Lettres

TESTS PSYCHOTECHNIQUES DU CONCOURS DIRECT DU CYCLE B Dimanche 02 décembre 2018 à 08H LIEU : FAC. LETTRES AMPHI A. GROUPE 1 DATE NUMERO PRENOM NOM LIEU NAISSANCE NAISSANCE 2901 Nouha DIAMANKA 28/12/1997 Kolda 2902 Oumar DIAMANKA 20/10/1990 Sam Pathe 2903 Samba DIAMANKA 10/03/1986 Kolda 2904 Youssef DIAMANKA 16/10/1993 Kolda 2905 Fatimata DIAMCOUMBA 30/06/1993 Oubavol 2906 Ibnou Arab DIAME 07/05/1991 Niodior 2907 Malang DIAME 02/03/1993 Toubacouta 2908 Moussa DIAME 20/03/1993 Yeumbeul 2909 Ndeye Fatou DIAME 03/03/1996 Fatick 2910 Papa Souleymane DIAME 06/07/1986 Pout 2911 Rosalie DIAME 10/12/1999 Bignona 2912 Souleymane DIAME 19/02/1991 Nemabah 2913 Thierno DIAME 16/11/1993 Pikine 2914 Soukeyna Yeume Diagne DIAMÉ 05/03/1998 Dakar 2915 Toussaint Diehe DIAMÉ 01/11/1990 Kaolack 2916 Alexandra Marcelle DIANDY 22/09/1994 Kaolack 2917 Antoine Georges DIANDY 08/04/1993 Dakar 2918 Jeanne Arc Nathalie DIANDY 29/07/1991 Diamagueune 2919 Paul Joseph DIANDY 25/06/1991 Dakar 2920 Silvain DIANDY 04/11/1987 Fatick Keur Amady 2921 Lamine Ousmane DIANE 08/08/1993 Nguenar 2922 Yama DIANE 03/07/1989 Diamafara 2923 Awa Cheikh DIANÉ 03/08/1994 Kaffrine 2924 Mamadou Lamine DIANÉ 11/03/1994 Mbour 2925 Hawa DIANFO 13/09/1995 Kolda 2926 Maimouna DIANGO 03/02/1989 Dakar 2927 Amadou Tidiane DIANKA 18/08/1987 Ourossogui 2928 Mody DIANKA 05/11/1993 Ourossogui 2929 Niakasso DIANKA 18/12/1990 Thiancone Hiraye 2930 Babacar DIANKHA 15/11/1993 Passy 2931 El Hadji DIANKHA 08/03/1989 Taïba Niassène 2932 Habib DIANKHA 10/10/1988 Ziguinchor 2933 Mary Gaye DIANKHA 24/12/1998 -

Collège Elémentaire Prescolaire

ELECTIONS DE REPRESENTATIVITE SYNDICALE DANS LE SECTEUR DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION COLLEGE ELEMENTAIRE PRESCOLAIRE IA ZIGUINCHOR MATRICULE PRENOMS ENSEIGNANT NOM ENSEIGNANT DATE NAISS ENSEIGNANTLIEU NAISSANCE ENSEIGNANTSEXE ENSEIGNANTCNI NOM ETABLISSEMENT IEF DEPT REGION 644452/E Aissatou Bountoung BADJI 1977-12-12 00:00:00SINDIAN F 2182198300225 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 639818/C MAMADOU DIAKONDIA BADJI 1977-01-08 00:00:00KARTIACK M 1030198800490 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 631109/F BINETOU BASSENE 1976-09-08 00:00:00Kaolack F 2548197605629 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 634274/H ABOUBACAR CISSE 1981-01-10 00:00:00Kagnobon M 1029199900142 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 650767/G Youssouph COLY 1975-02-10 00:00:00Bignona M 1001198601919 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 141101034/C BINTOU BEYA DIEDHIOU 1978-01-10 00:00:00DIEGOUNE F 2029199800168 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 626054/K Moussa Balla DIEDHIOU 1974-01-07 00:00:00DIANKI M 1030199201244 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 633755/A SOUNKAROU DIEME 1974-06-03 00:00:00Kafesse M 1183198400900 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 677204/Z COUMBA BOIRO DIENG 1985-02-20 00:00:00Bignona F 2001198500809 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 635492/K DAOUDA DJIBA 1972-03-18 00:00:00ELANA M 1031199100369 AMIDOU DAGNIL COLY IEF Bignona 1 Bignona Ziguinchor 637586/G MARIAMA FALL 1980-04-28 00:00:00Bignona F 2001199204116 -

Liste Provisoire Des Candidats Autorisés À Concourir

Liste provisoire des candidats autorisés à concourir DATE DE PRENOM(S) NOM LIEU DE NAISSANCE NAISSANCE Abidine AIDARA 08/02/1987 Mbour Adjaratou Sira AIDARA 02/01/1988 Dakar Tourad AIDARA 31/12/1992 Mbacké Aïssata ANNE 05/06/1986 Saint-Louis Malick ANNE 17/10/1986 Richard Toll Seynabou Oumar ANNE 08/01/1988 Demette Maïmouna ASSEF 16/07/1988 Mbacké Tamba ATHIE 19/08/1988 COLIBANTAN ABDOUL AZIZ AW 12/08/1985 PODOR Adja Hélène AW 28/02/1989 Louga Aissata AW 14/06/1989 Thies EL HADJI SAIDOU NOUROU AW 05/04/1990 NDIOUM Hamidou AW 13/03/1990 Dakar Modou B1DIANE 31/12/1989 DAGA Abdoul Aziz BA 22/01/1989 Richard-Toll Abdoul Malick BA 16/11/1990 Nioro du rip Abdrahmane baidy BA 10/02/1991 Sinthiou Bamambé Abdramane BA 08/02/1986 Matam Abibatou Aminata BA 20/05/1992 dakar Adji Khady BA 04/01/1986 Tambacounda Aïda BA 17/05/1986 Foundiougne Aissatou Raky BA 01/11/1994 Dakar Alassane BA 13/06/1989 Diery Diouga Aliou Abdoul BA 26/05/1993 Goudoudé Ndouétbé Arona BA 02/10/1989 Fandane Arouna BA 02/04/1990 FANDA Awa BA 12/02/1988 Dakar Awa BA 01/03/1990 Dakar BALLA BA 07/07/1992 NDIALAL SAMBA Boubacar BA 12/10/1986 Guèdiawaye Boubacar BA 29/09/1987 MEDINA GOUNASS Cheikh Ahmed Tidiane BA 18/11/1986 DAKAR Cheikh Ahmed Tidiane BA 06/03/1987 Birkelane Cheikh AHMED Tidiane BA 03/06/1990 Nioro du rip El hadji salif BA 04/11/1988 Diamaguene Fatma BA 12/01/1988 Dakar Fatou BA 21/09/1991 Pire Fatou Alain BA 24/11/1986 DAKAR Haby BA 07/09/1985 Thilogne Hamidou Samba BA 13/04/1988 Pikine Hapsa sidy BA 01/01/1988 Belel Kelle Issa BA 12/11/1988 thies Mamadou BA 02/02/1986 -

Sous Officiers Directs Acceptes

LISTE DES CANDIDATS SELECTIONNES AU CONCOURS DIRECT DES SOUS- OFFICIERS APRES ETUDE DES DOSSIERS N° Date Inscripti Prenom Nom Lieu Naissance Naissance on 44824 BORIS ROLAND ADIOYE 06/05/1990 OUSSOUYE 35071 JULIUS COLES ADIOYE 23/03/1993 DAKAR 33278 PALLA ADJ 16/03/2000 THILMAKHA 33040 CHEIKH AHMADOU BAMBA AIDARA 15/02/1988 MBOUR 37581 CHEIKHOU AIDARA 20/01/1998 MISSIRAH DINE 40128 HAMET AIDARA 06/05/1992 BAKEL 45896 MAFOU AIDARA 10/03/1993 THIONCK-ESSYL SINTHIANG SAMBA 35340 SEKOUNA AIDARA 18/05/1991 COULIBALY 41583 ASTOU AÏDARA 03/06/1996 DIONGO 43324 BABA AÏDARA 03/07/1990 DAROU FALL 44307 MOUSSA AÏDARA 15/08/1999 TAGANITH 41887 YVES ALVARES 25/12/1989 ZIGUINCHOR 36440 ABDOU LAHAT AMAR 17/04/1995 MBACKE 44118 SEYNABOU AMAR 02/01/1997 RUFISQUE 32866 BA AMINATA 27/12/1999 VELINGARA 42350 KHALIFA ABABACAR ANNE 14/07/1995 PIKINE 36701 OUMAR AMADOU ANNE 22/05/1992 PÈTE 47297 AGUSTINO ANTONIO 13/04/1992 DIATTACOUNDA 2 47370 ALIDA ALINESSITEBOMAGNE ASSINE 12/04/1999 CABROUSSE 39896 CHRISTIAN GUILLABERT ASSINE 18/06/1992 OUKOUT 41513 DANIEL ALEXANDRE MALICK AVRIL 27/05/1994 PARCELLES ASSAINIES 33240 ABIB NIANG AW 25/04/1991 DAKAR 38541 ARONA AW 31/03/1999 KAOLACK 36165 MAMADOU AW 09/10/1994 KEUR MASSAR 38342 NDEYE COUMBA AW 07/04/1990 DIOURBEL 42916 OUSMANE AW 14/09/1989 PIKINE 34756 ABDOU BA 20/10/1994 MBOUR 36643 ABDOUKARIM BA 02/04/1990 SAINTLOUIS 42559 ABDOUL BA 31/01/1998 LINGUERE 30471 ABDOUL BA 05/01/1999 PODOR 38377 ABDOUL AZIZ BA 25/09/1991 PIKINE 33148 ABDOUL AZIZ BA 10/10/1991 SAINT LOUIS 46835 ABDOUL WAHAB BA 12/03/1991 GUEDIAWAYE