Présence Et Expérience De La Pop Culture Dans Le

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

New +Forthcoming Titles

2020 NEW+FORTHCOMING TITLES GIBSON HOUSE PRESS A traditional press based in the Chicago area, Gibson House Press publishes literary fiction inoriginal trade paperback and ebook editions (perfect for book groups!), with a penchant for working with writers who are also musicians. Distributed by Independent Publishers Group (IPG), Gibson House titles are available through libraries and all wholesalers and retailers. PUBLICITY Mary Bisbee-Beek: [email protected] AUTHOR VISITS in real life or virtual: [email protected] DOWNLOAD Reading group guides from our website: gibsonhousepress.com/reading-group-guides Digital review copies from Edelweiss.Plus FOLLOW US facebook/gibsonhousepress Twitter: @gibsonpress Instagram: @ghpress SUBSCRIBE to our newsletter by visting gibsonhousepress.com “FUNNY AND SAD AND FULL OF INSIGHT.” —Christopher John Farley ADVANCE PRAISE “Watch yourself. Esther Yin-ling Spodek has peeked in your windows, spied on your neighbors and hacked your email—and she’s turned her wry observations into a sharply etched first novel. Read it and weep (and smile in recognition). You’ve been warned.” —Sharon Fiffer, author of Imagining America and the Jane Wheel mysteries APRIL 2020 WE HAVE EVERYTHING BEFORE US Esther Yin-ling Spodek 978-1-948721-08-0 / $16.99 / paper FICTION / Family Life / General FICTION / Literary A summer party and a thunderstorm bring relationships into focus, as three women must decide how to move forward in this humorous and dramatic tale of intersecting lives. Eleanor is bored with her two sons and a husband who ignores her when she reconnects with Phil, a man she knew in high school. Phil’s wife is leaving him because of his philandering, most recently with the younger Sarayu. -

Suzzy Roche and Greg Greenway to Perform at IWU's March 28 Blue Moon Coffeehouse Stew Salowitz Illinois Wesleyan University

Illinois Wesleyan University Digital Commons @ IWU News and Events University Communications 1998 Suzzy Roche and Greg Greenway to Perform at IWU's March 28 Blue Moon Coffeehouse Stew Salowitz Illinois Wesleyan University Recommended Citation Salowitz, Stew, "Suzzy Roche and Greg Greenway to Perform at IWU's March 28 Blue Moon Coffeehouse" (1998). News and Events. Paper 820. http://digitalcommons.iwu.edu/news/820 This Article is brought to you for free and open access by The Ames Library, the Andrew W. Mellon Center for Curricular and Faculty Development, the Office of the Provost and the Office of the President. It has been accepted for inclusion in Digital Commons @ IWU by the faculty at Illinois Wesleyan University. For more information, please contact [email protected]. ©Copyright is owned by the author of this document. 20 March 1998 CONTACT: Stew Salowitz, 309-556-3181 Suzzy Roche and Greg Greenway to Perform at IWU's March 28 Blue Moon Coffeehouse BLOOMINGTON, Ill. -- The first twin-bill at Illinois Wesleyan University's Blue Moon Coffeehouse will feature Suzzy Roche and Greg Greenway. The free concert, which is open to the public, will be at 8 p.m. on Saturday, March 28, in the Main Lounge of IWU's Memorial Student Center, 104 E. University St. Suzzy is a seasoned veteran of the music business having toured as part of a sibling trio, the Roches, while Greenway is described as having one of the strongest and finest voices in music. Suzzy Roche With 20 years of experience as a performer, Roche is a veteran of the music business, but as a solo performer, is a decidedly original and compelling new voice. -

Free New Jersey Travel Guide

Sherlock Holmes Weekend, Cape May/Cape May MAC VISIT NEW JERSEY Now that you’ve discovered the events happening in New Jersey, uncover other great places to visit and things to do in the Garden State. Order our free publications online at VisitNJ.org or call 1-800-VisitNJ New Jersey Fun & Facts Guide New Jersey Golf Guide New Jersey History Guide New Jersey Lighthouse Guide New Jersey Travel Guide Official New Jersey State Map (Department of Transportation) DOWNLOAD OUR FREE APP: VISIT NEW JERSEY Plan your getaway visitnj.org Phil Murphy, Governor Sheila Oliver, Lieutenant Governor Tahesha Way, Secretary of State NEW JERSEY DEPARTMENT OF STATE • DIVISION OF TRAVEL & TOURISM 33 W. State St. • P.O. BOX 460 • Trenton, New Jersey 08625-0460 09/18/10K NEW JERSEY FESTIVALS & EVENTS GUIDE OCTOBER 2018 – MARCH 2019 South Jersey Pumpkin Show, Woodstown NEW JERSEY FESTIVALS & EVENTS GUIDE Harvest Festival (above) page 32, and see featured events (cover photos) on pages 25, 37 & 42. CONTENTS 4 ONGOING EVENTS {Starting the month of October through March} 12 OCTOBER 72 JANUARY • Ghost Tour of Ocean City • American Girl Live • New Jersey VegFest • Fire & Ice Festival • Wildwood Seafood & Music Festival • Orchid Show & Sale 42 NOVEMBER 76 FEBRUARY • Big Glass Blast • Glen Ridge Antiques Show • Gingerbread Wonderland • New Jersey Home Show • Snowfest Sunday • Super Pet Expo 58 DECEMBER 80 MARCH • It’s a Wonderful Life • Big Brew Beer Fest • Rockapella • Doll & Bear Show • Soldiers Christmas • Garden State Film Festival FOR MORE FESTIVALS & EVENTS, GO TO WWW.VISITNJ.ORG/EVENTS DISCLAIMER: Any listing in this publication does not constitute an official endorsement by the State of New Jersey or the Division of Travel and Tourism. -

Women A:Tld Minority Hiring Urged

. ' ' =V=o=l.=L=XI==V====~~~~==~===========W==ak~e=F=o=re=s=t=U=m=·v=en==k=y=,17==m=s=to=n=·S=ru=e=m=,=N=o=rth==~="=o=l=in=a=,=F=n=·da=·=Y=~D=e=c=e=mm==er=5=,=1=900===============================N=o=.=l~2 1 .Spring registration Trustees to ·consider pr9cedure altered Craig Friend Foundation pr~posal SIIH \ll'fftor . Changes in p'ass-fail procedure, registration jacket John McNair consider and vote on this new distribution and drop-add slip validity will be im· Slaflw>l1tr contract," he said. plemented during January registration,· registrar The WF Board of Trustees will The Dec. 12 agenda includes a Margaret Perry ·said. · consider a new contract between bylaw change necessitated by the the Z. Smith Reynolds Foundation newly-structured Babcock School "Many students become frustrated at registration," and the university as proposed by Perry said. "We want to make it less complicated. The of Business and . Management, the Foundation in their Dec. 12 Stokes ·said. They must consider changes are ones which the students should be made meeting. ' the change to effect the new aware of." The new contract is necessitated organization of the school and the , The first change students will become aware of is by the WF-N.C. Baptist State newly·created position of dean. the change in areas for the distribution of registration I Convention relationship due to take The trustees will consider the jackets. Distribution will take place .inside Reynolda effect Jan. 1, 1981. appointment of new trustee Hall on Jan. -

Loudon Wainwright III Older Than My Old Man Now Proper/Rough Trade

Loudon Wainwright III Older Than My Old Man Now Proper/Rough Trade As his new album's title relates, Loudon Wainwright III is 'Older Than My Old Man Now' -- his old man, of course, being the late Loudon Wainwright, Jr., the esteemed Life Magazine columnist and senior editor. "Singer-songwriter contemporaries of mine have recently taken to writing memoirs and autobiographies," notes Wainwright. "I decided I would try to tell the story of my swinging life in a three and one-half minute song." He's speaking specifically of the album's lead track "The Here & the Now," which features jazz guitar great John Scofield and backing vocals from all four of Wainwright's children -- Rufus and Martha Wainwright, Lucy Wainwright Roche and Lexie Kelly Wainwright -- as well as two of the three moms, Suzzy Roche and Ritamarie Kelly. But the album as a whole reflects the stage he's reached in his life, and as he so wryly puts it, the "death 'n' decay" that inevitably accompanies it. One track which cuts directly to the issue, "The Days That We Die," remarkably brings together three generations of Wainwright males. "My Dad wrote the recitation, and ,¶PVLQJLQJ ZLWK1RVRQ5XIXVVD\V:DLQZULJKW7KDW¶VP\ grandson Arcangelo Albetta -- 0DUWKD¶VNLG-- ,¶PZDONLQJZLWKRQWKHEHDFKSKRWRWKDW VSDUWRIWKH CD artwork. Not only that, but Loudon Wainwright I is referenced in the title track, so in fact there are five generations represented on the album!" Wainwright's father, who died in 1988, also wrote the recitation that introduces the album's title track. "Please believe me when I say that collaborating with my long gone progenitor at this late date felt pretty damn big," says his son, who also lifted the opening line of "Double Lifetime" from one of the notebooks that his father used to carry around with him to write in. -

Salomon Brothers 0

I _ _- _ _ "Let Each Become Aware"9 I Founded 1957, Incorporated 1975 I - -~ ----- p--sr AS X 1AAIa , %-J .7 _Y AM \v1.imp YVYT Nmhlor monaav, relruarv h4* i y / - v ululllu Alkl-j I'I II FJ .k .7. J 1 -111-- - y - - - - - _ _ ,,,, Niles Brings Message Town Meeting of Unity at Semi-Formal MARILENA IOANNiDOU deserved dignity and respect, are my Statesman Staff motivations all those years." The 9th annual Black History Month The main theme of her speech was Semi-formal was held on Saturday night unity among people of color. "That subject in the Union Ballroom. Dr. Lauren Niles, is one which I have devoted considerable was the keynote speaker at the event, with thought over the course of my life, and in a message of unity. doing so I have pondered essentially the Niles is an attorney, consultant, following three questions: first, what is the founder and President of the Nile need for unity among people-of color? Consulting Group, a management Second, why does there so often, in so I consulting firm specializing in providing many circumstances seem to be such a lack assistance to organizations in preventing of unity among people of color? And third, sexual harassment and valuing and what can be done to make us more effectively managing cultural diversity in unified?" She urged people to work the workplace. Her message to all is that together in powerful coalitions on issues as a species we must all evolve beyond our such as improving media images of people petty differences of race, gender and class. -

Crossing Delancey a Romantic Comedy by Susan Sandler Crossing Delancey

Read Ebook {PDF EPUB} Crossing Delancey A Romantic Comedy by Susan Sandler Crossing Delancey. "Crossing Delancey" makes the mistake of creating characters who are interesting enough to make us care for them - and then denying them freedom of speech. The people in this movie have intelligence in their eyes, but their words are defined by the requirements of formula comedy. If this had been a European film, the same plot would have been populated with adults, and the results might have been magical. The film tells the story of Isabella (Amy Irving), a Jewish girl from New York, in her early 30s, who works for a literary bookstore. In her work she gets to meet lots of interesting people - mad poets, Bohemian book lovers, literary lions - and she considers herself to be part of the scene. She does not quite understand, or admit, that many of the shaggy intellectual giants she meets are attracted, not by her mind, but by her beauty. She has not fully accepted the fact that some men, on one level or another, are thinking of sex when they talk to a pretty girl, no matter how they may flatter her intelligence. As the movie opens, Isabella is offered a job as the personal secretary of a self-important European poet (Jeroen Krabbe). This is the last job she needs. It is instantly obvious to the audience that her duties will be more personal than secretarial. Meanwhile, Isabella's grandmother (Reizl Bozyk), known as "Bubbie," is concerned for her welfare. Why doesn't this nice young lady have a husband and a few babies? She engages the services of a matchmaker (Sylvia Miles), who produces a prime matrimonial candidate: Sam, the pickle man, who has inherited his father's pickle store on the Lower East Side. -

Suzzy Roche and Lucy Wainwright Roche: a Mother/Daughter Duo

Suzzy Roche and Lucy Wainwright Roche: A Mother/Daughter Duo Have you ever wondered what it would be like to be in a band with your mother? Suzzy Roche and Lucy Wainwright Roche have been touring together for a few years now. Their recording Fairytale and Myth, the first recording collaboration between them, won the Vox Pop best singer/songwriter CD for the Independent Music Awards. And their new CD called Mud and Apples has also been nominated for an Independent Music Award. Their show is a fun filled evening of smart, thoughtful, songs with plenty of familial harmonies. Suzzy Roche is a singer/songwriter/performer/author and founding member of the singing group The Roches. She has recorded over fifteen albums, written music for TV and Film, and toured extensively for thirty years across the U.S. and Europe. Her children’s book Want To Be In A Band (Random House) was published in February 2013. Wayward Saints (Hyperion/Voice) is her first novel and was a selection of the Spring 2012 B&N Discover Great New Writers Program. She has just completed her second novel The Town Crazy. Lucy Wainwright Roche has been compared to Joni Mitchell and Patti Griffin by NPR ~ She is the daughter of Suzzy Roche and Loudon Wainwright III, but has her own career as a touring songwriter and recording artist, having made four solo recordings. Her latest solo collection is the critically acclaimed “There’s a Last Time for Everything” In 2015 she collaborated with her sister Martha Wainwright on Songs in the Dark, a collection of lullabies. -

1984 Ladyslipper Cat and Resource Guide Ecords & Tapes by Women a Few Words About Ladyslipper

1984 Ladyslipper Cat and Resource Guide ecords & Tapes by Women A Few Words About Ladyslipper Ladyslipper is a North Carolina non-profit, tax- Culver, Alive!), Even Keel (Kay Gardner), Old Lady awards. Any conductor of a symphony or chamber exempt organization which has been involved in Blue Jeans (Linda Shear), Philo (Ferron), Biscuit orchestra interested in performing this piece many facets of women's music since 1976. Our City (Rosy's Bar & Grill), Origami (Betsy Rose & should contact Ladyslipper. basic purpose has consistently been to heighten Cathy Winter), Sweater (Jasmine), Mary Records Our name comes from an exquisite flower public awareness of the achievements of women (Mary Lou Williams), Whyscrack (Kate Clinton), which is one of the few wild orchids native to North artists and musicians and to expand the scope and Freedom's Music (Debbie Fier), Wild Patience America and is currently an endangered species. availability of musical and literary recordings by (Judy Reagan), Rebecca (anthology), Coyote Donations are tax-deductible, and we do need women. (Connie Kaldor), Mother of Pearl (Heather Bishop), the help of friends to continue to grow. We also are The most unique aspect of our work has been One Sky (Judy Gorman-Jacobs) and others. In seeking loans of at least $ 1000 for at least a year; if the annual publication of the world's most com most of these cases, all of the records at each you have some extra money and would like to prehensive Resource Guide and Catalog of Re pressing are shipped from the pressing plant to be invest it in a worthy endeavor, please write for more cords and Tapes by Women—the one you now warehoused at and shipped from Ladyslipper, and information. -

Website Lyrics

Malachy’s (Words & Music by Margaret A. Roche) Eddie said the beat was wrong Tom didn't like the tune The boy with the beard in the corner Laughed in the middle of the song He didn't stay very long Eddie said the lights were low Tom said the treble was high The boy with the beard in the corner Laughed in the middle of a sigh Don't think we ever even caught his eye Sometimes I used to find I'd be singing to you As if you were sitting at the table by the door Eddie says a friend of his is Makin' it big in L.A. Yeah, well everybody down at Malachy's Says were gonna make it someday Hey hey Sometimes I used to write songs for you As if you could feel it in the bottom of your heart Sometimes I used to find I'd be singing to you As if you were sitting at the table by the door Burden of Proof (Words & Music by Margaret A. Roche) The world is handout on the corners And the burden of proof is on you Consider the lilies how they grow They toil nor do they spin Yet look at the shape they're in Oh I wanna make my living In the valley where the lilies grow And in this struggle It's important that I know that you are mine The world is handout on the corners And the burden of proof is on me Tell you what I'll take you to Texas To eat breakfast at a grapefruit stand We'll carry all we own in our hands And we'll take off all of our clothes And go swimming in the Rio Grande Try looking up luck In the back of a pickup truck Pick up the makings of a man And in this struggle It's important that You know that you are fine The world is handout on the corners And the burden of proof is on you And when he's gone I wonder if a son Will ever happen again Will ever happen again Jill of All Trades (Words & Music by Margaret A. -

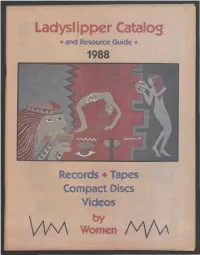

Ladyslipper Catalog • and Resource Guide • 1988

Ladyslipper Catalog • and Resource Guide • 1988 Records • Tapes Compact Discs Videos V\M Women Mf\A About Ladyslipper Ladyslipper is a North Carolina non-profit, tax- 1982 brought the first release on the Ladys exempt organization which has been involved lipper label Marie Rhines/Tartans & Sagebrush, in many facets of women's music since 1976. originally released on the Biscuit City label. In Our basic purpose has consistently been to 1984 we produced our first album, Kay Gard heighten public awareness of the achievements ner/A Rainbow Path. In 1985 we released the of women artists and musicians and to expand first new wave/techno-pop women's music al the scope and availability of musical and liter bum, Sue Fink/Big Promise; put the new age ary recordings by women. album Beth York/Transformations onto vinyl; and released another new age instrumental al One of the unique aspects of our work has bum, Debbie Fier/Firelight. Our purpose as a been the annual publication of the world's most label is to further new musical and artistic direc comprehensive Catalog and Resource Guide of tions for women artists. Records and Tapes by Women—the one you now hold in your hands. This grows yearly as Our name comes from an exquisite flower the number of recordings by women continues which is one of the few wild orchids native to to develop in geometric proportions. This anno North America and is currently an endangered tated catalog has given thousands of people in species. formation about and access to recordings by an expansive variety of female musicians, writers, Donations are tax-deductible, and we do need comics, and composers. -

16263 Wff2011annualreportcover Finpths.Indd

TABLE OF CONTENTS 2010 CHAIR’S MESSAGE 2 2010 EXECUTIVE DIRECTOR’S MESSAGE 3 2010-11 SNAPSHOT 4 2010-11 BOARD OF DIRECTORS 5 I. WINNIPEG FOLK FESTIVAL ORGANIZATIONAL PROFILE 6 II. FESTIVAL HISTORY AND ACTIVITIES 8 III. TEN-YEAR FINANCIAL HISTORY 10 IV. 2010-11 FINANCIAL OVERVIEW 11 V. 2010 WINNIPEG FOLK FESTIVAL 12 HISTORY OF PAID ATTENDANCE 21 2010 WINNIPEG FOLK FESTIVAL RECOGNITION AWARDS 22 VI. YEAR-ROUND ACTIVITIES 23 VII. WINNIPEG FOLK FESTIVAL MUSIC STORE 27 VIII. RESOURCE DEVELOPMENT 28 WINNIPEG FOLK FESTIVAL 2010 SPONSORS 30 IX. STRATEGIC INITIATIVES 32 WINNIPEG FOLK FESTIVAL 2010-11 STAFF 34 PAST PERFORMERS 1974-2010 35 APPENDIX 49 RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS 52 2010 Chair’s Message 10 Our festival started as a simple one-time event in 1974, and 37 years later, it still remains as the centre of our universe, constantly evolving, changing and growing over the years to meet our changing audiences, while staying true to the values that best represent our festival. Much to our surprise (and pleasure), we seem to be garnering all kinds of national and international recognition in the form of Top 10 lists and musical and tourism awards for simply doing the things that we love to do. Our success rests in not being comfortable with what we did yesterday, but what we might be today and tomorrow. The 2010 event was spectacular again in the ways we have always expected: Five days of beautiful weather; a wonderful harmony between our audience, 2,500 volunteers, and artists; a wonderful musical experience and the ongoing joys of discovery offered up yet again by Chris Frayer, our Artistic Director guru; another record-breaking crowd that pushed us almost to site capacity; and another really successful year financially.