Plan De Prévention Des Risques D'inondation (Ppri)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Paysage Et Carrières En Saône-Et-Loire DREAL Bourgogne

Paysage et carrières en Saône-et-Loire DREAL Bourgogne Cédric Chardon paysagiste dplg et géographe octobre 2012 PAYSAGE ET CARRIÈRES EN SAÔNE-ET-LOIRE 1 Le pilotage de cette étude a été assuré par la DREAL Bourgogne Service Ressources et Patrimoine Naturel Mission Air Énergies Renouvelables Ressources Minérales 19bis-21 Avenue Voltaire BP 27 805 21 078 DIJON Cedex Cédric Chardon, paysagiste dplg et géographe SIRET : 488 644 063 00031 adresse : 1bis avenue Alphonse Baudin 01000 Bourg-en-Bresse bureau à Lyon : 92 rue Béchevelin 69007 Lyon port : 06 76 41 87 11 fixe : 09 53 24 63 69 fax : 09 58 24 63 69 mail : [email protected] www.atelierchardon.com demande d’autorisation d’utilisation ou de reproduction des photographies et cartographies à demander à la DREAL Bourgogne et à Cédric Chardon paysagiste. PAYSAGE ET CARRIÈRES EN SAÔNE-ET-LOIRE SOMMAIRE CONTEXTE ET OBJE C TIFS 5 1. LES PAYSAGES DE SAÔNE -ET -LOIRE 7 1.1. LES 6 FAMI ll ES DE PAYSAGES DE SAÔNE -ET -LOIRE 9 1.2. LA SENSIBI L ITÉ DES PAYSAGES : cl ÉS DE C OMPRÉHENSION 12 1.3. LES ENTITÉS PAYSAGÈRES DE SAÔNE -ET -LOIRE 18 1.4. LES UNITÉS PAYSAGÈRES DE SAÔNE -ET -LOIRE 19 2. LES C ARRIÈRES DE SAÔNE -ET -LOIRE 63 2.1. ÉTAT DES L IEUX DES C ARRIÈRES EN SAÔNE -ET -LOIRE 64 2.2. L’IMPA C T PAYSAGER DES C ARRIÈRES DE SAÔNE -ET -LOIRE 66 3. LES RE C OMMANDATIONS POUR L A PRISE EN C OMPTE DU PAYSAGE DANS L ES AMÉNAGEMENTS DE C ARRIÈRES 77 3.1. -

St Martin En Gatinois

L'église de Saint-Martin-en-Gâtinois maçonnerie du chœur. La voûte en arc brisé porte pierres tombales dont les inscriptions sont également la marque du roman. effacées. L'église est l’une des 57 églises du diocèse placée La nef a été remaniée, probablement en 1790. Dans la nef, près du chœur, une belle pierre sous le vocable de Saint-Martin. Elle a été plafonnée et à la place des baies tombale sous laquelle repose Pierre Midot, mort L'édifice actuel a pris la suite d'une très ancienne romanes, on a percé de larges fenêtres. en 1579. Celui-ci, qui pouvait être le fermier du chapelle construite en 1120 devenue église Dans l'angle nord-ouest de la nef subsiste un seigneur du lieu, a fait don à l'église de terres et paroissiale en 1271. bénitier très ancien qui pourrait être du XIIIe de prés, à charge pour le curé de dire une messe L'architecture générale de l'église rappelle ces siècle. pour le repos de son âme tous les vendredis de édifices construits selon le style roman, en l'année. Une pierre gravée scellée dans le mur Bourgogne, jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Statuaire extérieur de l'église côté sud, rappelle cette Les guerres civiles du XVIe siècle et les guerres donation. Dans les chapelles latérales du transept, deux étrangères du XVIIe qui ont ravagé le Val de statues: côté sud, à droite, une Vierge à l'enfant, Vitraux et peintures Saône, ont causé des dégâts importants à l'église côté nord, à gauche, un évêque bénissant, peut- de Saint-Martin. -

Bureaux De L'enregistrement

Bureaux de l'Enregistrement Ancien Régime Début Fin Observations Post Révolution : Début Fin Organisation du 31 mars 1808 Observations Rattachement Contrôle et enregistrement / Direction de Bureau de : l'enregistrement, des domaines et du timbre de Saône-et-Loire / Bureau de : Abergement-Sainte-Colombe (l') 1708 1712 Supprimé en 1712 au profit du bureau de Lessard-en- Bresse. Autun 1698 1837 Autun 1791 1970 Communes du canton d'Autun, Saint- Léger et Mesvres Beaurepaire 1698 1793 Beaurepaire 1791 1926 Communes de ce canton. Bellevesvre 1714 1750 Transféré à Bosjean de 1727 à 1729 et supprimé en 1750 au profit du bureau de Pierre. Bourbon-Lancy 1703 1813 Bourbon-Lancy 1791 1968 Communes de ce canton. Bourgneuf 1728 1753 Supprimé en 1753 au profit du Givry. Brancion 1716 1791 Réuni au bureau de Sennecey-le-Grand de 1758 à 1770. Buxy 1676 1797 Le bureau de Buxy comprend les communes suivantes : Buxy 1791 1967 Communes de ce canton. Bissey-sur-Cruchaud, Bissy-sur-Fley, Buxy, Cersot, Chenôves, Culles-les-Roches, Fley, Germagny, Jully-lès- Buxy, Marcilly-lès-Buxy, Messey-sur-Grosne, Montagny- lès-Buxy, Moroges, Saint-Boil, Saint-Germagny-lès-Buxy, Sainte-Hélène, Saint-Martin-d'Auxy, Saint-Martin-du- Tartre, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Privé, Saint- Vallerin, Santilly, Sassangy, Saules, Savianges, Sercy, Villeneuve-en-Montagne. Chagny 1704 1807 Le bureau de Chagny comprend les communes suivantes Chagny 1791 1967 Communes de ce canton. : Aluze, Bouzeron, Chagny, Chamilly, Chassey-le-Camp, Chaudenay, Demigny, Dennevy, Fontaines, Lessard-le- National, Remigny, Rully, Saint-Gilles, Saint-Léger-sur- Dheune Chalon-sur-Saône 1693 1804 Chalon-sur-Saône 1791 1969 Communes des cantons de Chalon et Comprenait le bureau de Saint- Saint-Germain-du-Plain. -

SENTIER N° S3 Sentiers Des Silures 14 Km – 3H30 Saunières

Sentiers thématiques Sentiers de randonnée pour les familles SENTIER N° S3 Sentiers des silures La « Basse Vallée du Doubs » à Longepierre Sentier « Le grand Pâquier » à Damerey 7 km – 2h30 5 km – 1h30/2h – peut se faire à vélo 14 km – 3h30 Parcours « Affaire Vaux et Petit » à Longepierre Saunières 3 km - 1h30 Sentier « A la recherche du temps perdu » Cartes IGN. N° 3125 0 Forêt Domaniale de Palleau à St Didier en Bresse Plusieurs circuits proposés pour découvrir la forêt 7 km – 3h/3h30 – peut se faire à vélo- Enigmes dès 6 ans L’Ile du Château à Verdun sur le Doubs Environ 35 minutes Sentier « La Quête du Graal » à St Maurice en Rivière Sentier du long bois à Saint Martin en Bresse Environ 1h 4 km – 1h30/2h - Enigmes dès 6 ans 3 place Louis Charvot Chemin historique de la Madeleine 71350 Verdun-sur-le-Doubs à Saint Martin en Bresse Sentier « Un mais au cœur d’artichaut » 8km - peut se faire à vélo à Allériot et Bey Office de tourisme Saône Doubs Bresse Sentiers de randonnées 7.7 km – 3h30/4h - Enigmes dès 6 ans 3 place Louis Charvot Sentier « Panouille dans la Panade » N°S3 : Les silures de Saunières à Pontoux (12 km). 71350 Verdun-sur-le-Doubs à Verdun sur le Doubs 03.85.91.87.52 N°S4 : Saône et Doubs de Verdun-sur-le-Doubs à 6 km – 2h30/3h - Enigmes dès 8 ans www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com Saunières (10 km). Livret obligatoire à demander à l’Office de Tourisme [email protected] N°S5 : Rive de Saône de Mont-les-Seurre à Charnay-les-Chalon (13 km). -

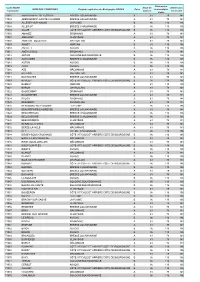

LISTE DES ÉLECTEURS Scrutin Du Jeudi 20 Mai 2021

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE LISTE DES ÉLECTEURS Scrutin du jeudi 20 mai 2021 Civilite Nom Complet Individu Adresse Code Postal Commune Emargement Madame ABBACUS AUDE 3 RUE PHILIPPE FLATOT 71380 ST MARCEL Madame ABBOU AYADA 5 RUE DES FEDERES 71530 CHAMPFORGEUIL Madame ABBOUQ ATIKA 5 RUE JULES VALLES 71530 CHAMPFORGEUIL Madame ABBOUQ RAJAA 16 ROUTE D AUTUN 71640 DRACY LE FORT Madame ABDELLILAH YAMINA 9 BOULEVARD DE LA MOUILLELONGUE 71210 TORCY Madame ABDOUS AICHA 44 ALLEE D AMALRIC 71850 CHARNAY LES MACON Madame ABGRALL JANINE 34 AVENUE DE L AUBEPIN 71100 CHALON SUR SAONE Madame ABRIC CHRISTELLE SERMESSE 71390 STE HELENE Madame ADAMSKI REGINE 181/1 RUE MONTGOLFIER 71410 SANVIGNES LES MINES Madame ADIDJA MARIE LOUISE 9 RUE MARIE LAURENCIN 71230 ST VALLIER Madame ADJEL-FOURMONT AICHA 46 RUE DE LA THALIE 71530 CHAMPFORGEUIL Madame AFAHOUNKO SANDRA 9 ALLEE FRANCIS LECHENET 71100 CHALON SUR SAONE Madame AGUA REMEDIO PLACE DE L'EGLISE 71260 MONTBELLET Madame AGUETTAZ CHRISTIANE LIEU DIT TILLY 71430 ST AUBIN EN CHAROLLAIS Madame AHARCHI LAETITIA 314 ROUTE DE SENOZAN 71118 ST MARTIN BELLE ROCHE Madame AIT LHAJ OU AISSA FATIHA 104 RUE DU MURGERET 71000 MACON Madame AIT MAMASS ELODIE 2 RUE DE BRETAGNE 71000 MACON Madame AKAMOUME KHADIJA 35 BOULEVARD SAINT LOUIS 71300 MONTCEAU LES MINES Madame ALABERGERE JEANINE 326 LIEU DIT POIL ROUGE 71260 ST GENGOUX DE SCISSE Madame ALBAN JEZABEL 11 RUE TITUS BARTOLI 71160 DIGOIN Madame ALBERT SOPHIE 19 RUE -

Direction Enfance Et Familles Protection Maternelle Et Infantile Relais Assistants Maternels Territoire D'action Sociale De Autu

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLES PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE AUTUN MONTCEAU LE CREUSOT 18/09/2020 RAM COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ADRESSE 1 ADRESSE 2 ADRESSE 3 CP VILLE TEL 1 TEL 2 MAIL 1 MAIL 2 MAIL 3 Anost – Antully – Autun Saint Pantaléon- Auxy–Barnay - Chissey en Morvan – Cordesse - Curgy - Cussy en MAISON DE LA RELAIS 8 Boulevard riam.autun@gra AUTUN Morvan - Dracy Saint Loup – Igornay - La Celle en PETITE ASSISTANTS Frédéric 71400 AUTUN 03 85 86 95 33 ndautunoismorva Morvan - La Grande Verrière - La Petite Verrière – ENFANCE BEL MATERNELS Latouche n.fr Lucenay l'Évêque – Monthelon - Reclesne - Roussillon GAZOU en Morvan - Saint Forgeot - Sommant - Tavernay - Brion – Broyes - Charbonnat - Dettey - Etang sur riam.broye- BROYE- Arroux - La Boulaye - La Chapelle sous Uchon - Laizy - RAM 4 Rue Mme de mesvres@grand 71190 MESVRES 03 85 54 10 89 MESVRES La Tagnière – La Comelle – Mesvres - St Didier sur INTERCOMMUNAL Sévignée autunoismorvan.f Arroux - St Emilan - St Eugène - Uchon r Collonges la Madeleine - Couches - Créot – Dracy les Couches - Epertully - Épinac - Morlet - Saint Emiland - riam.couches@g RAM Rue des grands COUCHES Saint Gervais sur Couches - Saint Jean de Trézy - 71490 COUCHES 03 85 45 45 56 07 86 35 15 40 randautunoismor INTERCOMMUNAL Bois Saint Léger du Bois - Saint Martin de Communes - van,fr Saint Maurice les Couches - Saisy - Sully - Tintry - Collonges la Madeleine - Couches - Créot – Dracy les Couches - Epertully - Épinac - Morlet - Saint Emiland - Mairie -

L' Abbaye De Maizières

Domaine de L’ ABBAYE DE MAIZIÈRES Origin and history e 666 YEARS OF HISTORY Founded in 1125, Maizières Abbey had a decisive spiritual and economic part to play in the region of Beaune and Chalon for nearly seven centuries, from 1125 to 1791. aizières Abbey followed the footsteps of La Ferté Abbey (1113), heir of Citeaux Abbey (1098), founding abbey of the Cistercian order. Based on the virtues of poverty, soli- tude and labor, the Cistercian movement experienced a M significant expansion throughout the Middle Ages thanks to saint Bernard de Clairvaux’s determining impulsion with the construction of hundreds of monasteries all across Europe. Many lords were seduced by this spiritual renewal and these values. In the hope for salvation, they offered the monks part of their lands to found new monasteries. It is this certainty that led lord Flouques de Réon to beg Barthélémy, abbot of La Ferté Abbey, to establish a Cistercian abbey on his lands in honor of God, Saint Mary, and all the Saints. Although originally reluctant to the idea, Barthélémy finally accepted the donation that made possible the foundation of this new abbey on the lands of “Scotéria” now called “Gouttières” in Saint- Loup-Géanges in 1125. The monks moved a bit from this first location a few years later and they built the final monastery on the ruins of an old Roman house “Maceria” that became Maizières. e2 e3 The construction of the monastery spread over a century and ended with the blessing of the church in 1236. This was followed by a period commonly referred to as the Golden Age of the Cistercian order. -

Guide Des Hébergements

Nos hébergements en Saône Doubs Bresse Hôtels Le Moulin d'Hauterive HÔTELS 89,00 - 109,00 €/Nuit 03 85 91 55 56 - 06 86 44 49 31 A découvrir [email protected] 71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE - 8, rue du Moulin Le Moulin d’Hauterive, ancien moulin à huile construit par les moines de l’Abbaye de Cîteaux a été transformé en hôtel-restaurant de charme en 1977. Hostellerie Bourguignonne Hôtel-Restaurant Les Trois Maures 120,00 - 130,00 €/Nuit 68,00 €/Nuit 03 85 91 51 45 - 06 81 34 21 03 85 91 51 17 22 [email protected] [email protected] om 71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - 2, avenue Président Borgeot 71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - 20 Place de la Liberté L'hostellerie bourguignonne vous accueille dans une ambiance chaleureuse Les Trois Maures a le plaisir de vous accueillir face au port de Verdun-sur- pour un séjour très confortable, à proximité de la Saône et du Doubs. le-Doubs pour un séjour incontournable. Hôtels Hôtel-Restaurant Au Puits Enchanté 71620 SAINT-MARTIN-EN- BRESSE 03 85 47 71 96 - 07 86 66 03 01 [email protected] 3 Gîtes et meublés de tourisme Le Petit Sondebois GÎTES ET 50,00 - 80,00 €/Nuit - 06 43 51 32 45 MEUBLÉS DE [email protected] TOURISME 71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE - 7 Route des Puits A découvrir Entre vignoble et Saône, ressourcez-vous à l'ombre des arbres fruitiers ou dans la fraîcheur des pierres en été. La Maison d'A Côté Appartement Physalis 350,00 €/semaine 595,00 €/semaine 90,00 €/Nuit Tarif 2 nuits 220,00€ 03 85 47 18 87 - 06 72 01 89 09 67 19 19 00 45 [email protected] 71620 DAMEREY - 30 bis Route de Dole 71270 PONTOUX - 35 Rue Puchène En Bourgogne, proche de Chalon-sur-Saône et Beaune, La Maison d'A Côté L'appartement Physalis vous accueille au bord du Doubs dans une (ou LMDC) est un gîte 4 étoiles de 109m² à proximité des commerces. -

Saône-Et-Loire

Zonage A/B/C des communes de Saône-et-Loire Population Zonage Code géographique Libellé de la commune EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Chalon-sur-Saône 71076 CA Chalon - Val de Bourgogne 44847 B2 Champforgeuil 71081 CA Chalon - Val de Bourgogne 2345 B2 Charnay-lès-Mâcon 71105 CA du Mâconnais-Val de Saône 6835 B2 Châtenoy-en-Bresse 71117 CA Chalon - Val de Bourgogne 991 B2 Châtenoy-le-Royal 71118 CA Chalon - Val de Bourgogne 5991 B2 Chevagny-les-Chevrières 71126 CA du Mâconnais-Val de Saône 598 B2 Crissey 71154 CA Chalon - Val de Bourgogne 2478 B2 Fragnes 71204 CA Chalon - Val de Bourgogne 997 B2 Hurigny 71235 CA du Mâconnais-Val de Saône 1932 B2 La Loyère 71265 CA Chalon - Val de Bourgogne 455 B2 Lux 71269 CA Chalon - Val de Bourgogne 1905 B2 Mâcon 71270 CA du Mâconnais-Val de Saône 33730 B2 Oslon 71333 CA Chalon - Val de Bourgogne 1282 B2 Saint-Marcel 71445 CA Chalon - Val de Bourgogne 5816 B2 Saint-Rémy 71475 CA Chalon - Val de Bourgogne 6293 B2 Sancé 71497 CA du Mâconnais-Val de Saône 1886 B2 Varennes-lès-Mâcon 71556 CC du Maconnais-Beaujolais 555 B2 Vinzelles 71583 CC du Maconnais-Beaujolais 730 C L'Abergement-de-Cuisery 71001 CC Saône, Seille, Sâne 745 C L'Abergement-Sainte-Colombe 71002 CC des Portes de la Bresse 1133 C Allerey-sur-Saône 71003 CA Chalon - Val de Bourgogne 801 C Allériot 71004 CC Saône Doubs Bresse 997 C Aluze 71005 CC des Monts et des Vignes 234 C Amanzé 71006 CC du Pays Clayettois 172 C Ameugny 71007 CC Entre la Grosne et le Mont Saint Vincent 147 C Anglure-sous-Dun 71008 CC du Canton de Chauffailles -

AD71 Répertoire Des Revues

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SÉRIE REV TITRES DE REVUES ET AUTRES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES (HORS TITRES DE PRESSE) Mise à jour : janvier 2021 Archives départementales de Saône-et-Loire, 21/01/2021 1 REV 1/1-27 L’Histoire. 1981 à nos jours 1 n° 30 - 42 1981 - février 1982 mq. n° 41 2 n° 43 - 54 mars 1982 - mars 1983 mq. n° 50 3 n° 55 - 66 avril 1983 - avril 1984 4 n° 67 - 79 mai 1984 - juin 1985 5 n° 80 - 93 juillet 1985 - octobre 1986 6 n° 94 - 107 septembre 1986 - janvier 1988 7 n° 108 - 120 février 1988 - mars 1989 8 n° 121 - 135 avril 1989 - août 1990 9 n° 136 - 151 septembre 1990 - janvier 1992 plus index général 1978 - 1991 mq. n° 144, 148 10 n° 152 - 167 février 1992 - juin 1993 mq. n° 158 11 n° 168 - 183 juillet 1993 - décembre 1994 12 n° 184 - 199 janvier 1995 - mai 1996 13 n° 200 - 216 juin 1996 - décembre 1997 14 n° 217 - 232 janvier 1998 - mai 1998 15 n° 233 - 248 juin 1999 - novembre 2000 mq. 240, 245 16 n° 249 - 263 décembre 2000 - mars 2002 mq. 259 17 n° 264 - 279 avril 2002 - septembre 2003 mq. n° 269 18 n° 280 - 293 octobre 2003 - décembre 2004 plus index général 1978 - 2003 19 n° 294 - 317 janvier 2005 - février 2007 20 n° 318 - 337 janvier 2007 - décembre 2008 mq. n° 324, 327 21 n° 338 - 354 janvier 2009 - juin 2010 mq. n° 348 22 n° 355 - 370 juillet 2010 - décembre 2011 mq. n° 362 23 n° 371 - 400 janvier 2012 - décembre 2013 mq. -

Relevé Des Décisions Conseil Communautaire Du 12 Mars 2019

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAONE DOUBS BRESSE VERDUN SUR LE DOUBS SAONE ET LOIRE Convocation du 06 MARS 2019 Publication du 14 MARS 2019 L'an deux mille dix-neuf, le 12 mars, les membres de l'assemblée de la Communauté de Communes Saône Doubs Bresse dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire à la salle des fêtes de Ciel, sous la présidence de M. Philippe DECROOCQ. Etaient présents MMES ET MS : ALIGNOL Jocelyne, BACHELIER Damien, BARRAULT Luc, BEAL Brigitte, BONIN Alain, BONNEFOY Hubert, BONNOT François, BONNOT Jean-Louis, CANET Daniel, CARLOT Guy, CHATRY Georges, CHEVAUX Martine, CIAVALDINI Olivier, COUZON Marie-Françoise, DECROOCQ Philippe, DETROIT- JUILLOT Jocelyne, DIARD Michel, DUCARD Sophie, GALMICHE Marie-France, GARNIER Catherine (suppléante de MÉLÉ Olivier), GAUDRY Guy, GEOFFROY Dominique, GUERRIN Micheline, GUESDON Aurélien, INVERNIZZI Estelle, JEUNON Gabriel, KULAGA Liliane, LEOTHAUD Frédéric, LEQUIN Christine, MARCEAUX Didier, MAZUÉ Jean Louis, MERITE Brigitte, MORATIN Jean-Louis, MORÈRE Laurent, NEIGER Claude, PERRAUDIN Marie, PERROUD Guy, PETIT Michel, PETIT Pascal, RAFFETIN Nicolas, RAMEAUX Michèle, RATTE Daniel, RECULOT Jacques, TARDY Serge, TRUCHOT Christian et VERNAY Didier Absents ayant donné pouvoir : DESSAUGE Yves (pouvoir donné à MARCEAUX Didier), PAILLARD Bernard (pouvoir donné à JEUNON Gabriel), RAGONDET Annick (pouvoir donné à BONNOT François) et THOMAS Pierre (pouvoir donné à MAZUÉ Jean Louis) Absents excusés : / Secrétaire de Séance : BEAL Brigitte DELEGUES : EN EXERCICE : 50 PRESENTS : 46 VOTANTS : 50 (4 POUVOIRS) OBJET 2019 03 01 Fixation du nombre de vice-présidences Vu l’Article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Président rappelle qu’en vertu de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le nombre de vice- présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. -

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Code INSEE Commune

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Dimension Code INSEE Seuil de Dimension NOM DES COMMUNES Régions agricoles de Bourgogne SDREA Zone économique Commune surface excessive viable 71001 ABERGEMENT-DE-CUISERY BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71002 ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71003 ALLEREY-SUR-SAONE LA PLAINE B 96 110 196 71004 ALLERIOT BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71005 ALUZE CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71006 AMANZE BRIONNAIS A 61 79 141 71007 AMEUGNY CLUNYSOIS A 61 79 141 71008 ANGLURE-SOUS-DUN CHAROLLAIS A 61 79 141 71009 ANOST MORVAN B 61 110 196 71010 ANTULLY AUXOIS B 96 110 196 71011 ANZY-LE-DUC BRIONNAIS A 61 79 141 71012 ARTAIX SOLOGNE BOURDONNAISE B 96 110 196 71013 AUTHUMES BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71014 AUTUN AUXOIS B 96 110 196 71015 AUXY AUXOIS B 96 110 196 71016 AZE MÂCONNAIS A 61 79 141 71017 BALLORE CHAROLLAIS A 61 79 141 71018 BANTANGES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71019 BARIZEY CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71020 BARNAY MORVAN B 61 110 196 71021 BARON CHAROLLAIS A 61 79 141 71022 BAUDEMONT BRIONNAIS A 61 79 141 71023 BAUDRIERES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71024 BAUGY BRIONNAIS A 61 79 141 71025 BEAUBERY CHAROLLAIS A 61 79 141 71026 BEAUMONT-SUR-GROSNE LA PLAINE B 96 110 196 71027 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71028 BEAUVERNOIS BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71029 BELLEVESVRE BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71030 BERGESSERIN CLUNYSOIS A 61 79 141 71031 BERZE-LE-CHATEL MÂCONNAIS A 61 79 141 71032 BERZE-LA-VILLE