Ritt 20-2018 Interni.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Event Winners

Meet History -- NCAA Division I Outdoor Championships Event Winners as of 6/17/2017 4:40:39 PM Men's 100m/100yd Dash 100 Meters 100 Meters 1992 Olapade ADENIKEN SR 22y 292d 10.09 (2.0) +0.09 2017 Christian COLEMAN JR 21y 95.7653 10.04 (-2.1) +0.08 UTEP {3} Austin, Texas Tennessee {6} Eugene, Ore. 1991 Frank FREDERICKS SR 23y 243d 10.03w (5.3) +0.00 2016 Jarrion LAWSON SR 22y 36.7652 10.22 (-2.3) +0.01 BYU Eugene, Ore. Arkansas Eugene, Ore. 1990 Leroy BURRELL SR 23y 102d 9.94w (2.2) +0.25 2015 Andre DE GRASSE JR 20y 215d 9.75w (2.7) +0.13 Houston {4} Durham, N.C. Southern California {8} Eugene, Ore. 1989 Raymond STEWART** SR 24y 78d 9.97w (2.4) +0.12 2014 Trayvon BROMELL FR 18y 339d 9.97 (1.8) +0.05 TCU {2} Provo, Utah Baylor WJR, AJR Eugene, Ore. 1988 Joe DELOACH JR 20y 366d 10.03 (0.4) +0.07 2013 Charles SILMON SR 21y 339d 9.89w (3.2) +0.02 Houston {3} Eugene, Ore. TCU {3} Eugene, Ore. 1987 Raymond STEWART SO 22y 80d 10.14 (0.8) +0.07 2012 Andrew RILEY SR 23y 276d 10.28 (-2.3) +0.00 TCU Baton Rouge, La. Illinois {5} Des Moines, Iowa 1986 Lee MCRAE SO 20y 136d 10.11 (1.4) +0.03 2011 Ngoni MAKUSHA SR 24y 92d 9.89 (1.3) +0.08 Pittsburgh Indianapolis, Ind. Florida State {3} Des Moines, Iowa 1985 Terry SCOTT JR 20y 344d 10.02w (2.9) +0.02 2010 Jeff DEMPS SO 20y 155d 9.96w (2.5) +0.13 Tennessee {3} Austin, Texas Florida {2} Eugene, Ore. -

— 2016 T&FN Men's U.S. Rankings —

50K WALK — 2016 T&FN Men’s U.S. Rankings — 1. John Nunn 2. Nick Christie 100 METERS 1500 METERS 110 HURDLES 3. Steve Washburn 1. Justin Gatlin 1. Matthew Centrowitz 1. Devon Allen 4. Mike Mannozzi 2. Trayvon Bromell 2. Ben Blankenship 2. David Oliver 5. Matthew Forgues 3. Marvin Bracy 3. Robby Andrews 3. Ronnie Ash 6. Ian Whatley 4. Mike Rodgers 4. Leo Manzano 4. Jeff Porter HIGH JUMP 5. Tyson Gay 5. Colby Alexander 5. Aries Merritt 1. Erik Kynard 6. Ameer Webb 6. Johnny Gregorek 6. Jarret Eaton 2. Kyle Landon 7. Christian Coleman 7. Kyle Merber 7. Jason Richardson 3. Deante Kemper 8. Jarrion Lawson 8. Clayton Murphy 8. Aleec Harris 4. Bradley Adkins 9. Dentarius Locke 9. Craig Engels 9. Spencer Adams 5. Trey McRae 10. Isiah Young 10. Izaic Yorks 10. Adarius Washington 6. Ricky Robertson 200 METERS STEEPLE 400 HURDLES 7. Dakarai Hightower 1. LaShawn Merritt 1. Evan Jager 1. Kerron Clement 8. Trey Culver 2. Justin Gatlin 2. Hillary Bor 2. Michael Tinsley 9. Bryan McBride 3. Ameer Webb 3. Donn Cabral 3. Byron Robinson 10. Randall Cunningham 4. Noah Lyles 4. Andy Bayer 4. Johnny Dutch POLE VAULT 5. Michael Norman 5. Mason Ferlic 5. Ricky Babineaux 1. Sam Kendricks 6. Tyson Gay 6. Cory Leslie 6. Jeshua Anderson 2. Cale Simmons 7. Sean McLean 7. Stanley Kebenei 7. Bershawn Jackson 3. Logan Cunningham 8. Kendal Williams 8. Donnie Cowart 8. Quincy Downing 4. Mark Hollis 9. Jarrion Lawson 9. Dan Huling 9. Eric Futch 5. Jake Blankenship 10. -

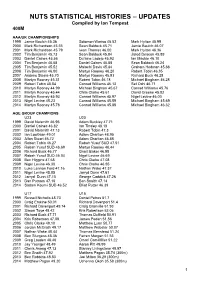

NUTS STATISTICAL HISTORIES – UPDATES Compiled by Ian Tempest 400M

NUTS STATISTICAL HISTORIES – UPDATES Compiled by Ian Tempest 400M AAA/UK CHAMPIONSHIPS 1999 Jamie Baulch 45.36 Solomon Wariso 45.52 Mark Hylton 45.99 2000 Mark Richardson 45.55 Sean Baldock 45.71 Jamie Baulch 46.07 2001 Mark Richardson 45.79 Iwan Thomas 46.00 Mark Hylton 46.36 2002 Tim Benjamin 45.73 Sean Baldock 45.84 Jared Deacon 45.89 2003 Daniel Caines 45.56 Du’aine Ladejo 45.93 Ian Mackie 46.10 2004 Tim Benjamin 45.58 Daniel Caines 45.88 Sean Baldock 46.24 2005 Tim Benjamin 45.52 Malachi Davis 45.84 Graham Hedman 45.88 2006 Tim Benjamin 46.00 Martyn Rooney 46.20 Robert Tobin 46.35 2007 Andrew Steele 45.70 Martyn Rooney 45.93 Richard Buck 46.28 2008 Martyn Rooney 45.31 Robert Tobin 46.18 Michael Bingham 46.28 2009 Robert Tobin 45.84 Conrad Williams 46.13 Set Oshi 46.71 2010 Martyn Rooney 44.99 Michael Bingham 45.67 Conrad Williams 45.76 2011 Martyn Rooney 45.44 Chris Clarke 45.61 David Greene 45.82 2012 Martyn Rooney 45.93 Conrad Williams 45.97 Nigel Levine 46.00 2013 Nigel Levine 45.23 Conrad Williams 45.59 Michael Bingham 45.69 2014 Martyn Rooney 45.78 Conrad Williams 45.88 Michael Bingham 46.32 AGE GROUP CHAMPIONS U23 U20 1999 David Naismith 46.95 Adam Buckley 47.71 2000 Daniel Caines 46.82 Ian Tinsley 48.19 2001 David Naismith 47.13 Robert Tobin 47.3 2002 Ian Lowthian 49.01 Adam Charlton 48.95 2003 Allan Stuart 46.72 Adam Charlton 46.88 2004 Robert Tobin 46.27 Rabah Yusuf SUD 47.51 2005 Rabah Yusuf SUD 46.69 Martyn Rooney 46.44 2006 Richard Buck 46.77 Grant Baker 46.98 2007 Rabah Yusuf SUD 46.04 Nigel Levine 46.69 2008 Ben Higgins -

RESULTS 400 Metres Men - Final

Sopot (POL) World Indoor Championships 7-9 March 2014 RESULTS 400 Metres Men - Final RECORDS RESULT NAME COUNTRY AGE VENUE DATE World Indoor Record WIR 44.57 Kerron CLEMENT USA 20 Fayetteville, AR 12 Mar 2005 Championship Record CR 45.11 Nery BRENES CRC27 Istanbul 10 Mar 2012 World Leading WL 45.03 Deon LENDORE TTO 22 College Station, TX 1 Mar 2014 Area Indoor Record AIR National Indoor Record NIR Personal Best PB Season Best SB Final 8 March 2014 20:27 START TIME PLACE BIB NAME COUNTRY DATE of BIRTH LANE RESULT REACTION Fn 1 156 Pavel MASLÁK CZE 21 Feb 91 5 45.24 NIR 0.179 2 112 Chris BROWN BAH 15 Oct 78 6 45.58 PB 0.244 3 390 Kyle CLEMONS USA 27 Aug 90 4 45.74 0.189 4 413 David VERBURG USA 14 May 91 1 46.21 0.218 5 370 Lalonde GORDON TTO 25 Nov 88 2 46.39 0.230 6 149 Nery BRENES CRC 25 Sep 85 3 47.32 0.158 ALL-TIME TOP LIST SEASON TOP LIST RESULT NAME VENUE DATE RESULT NAME VENUE DATE 44.57 Kerron CLEMENT (USA) Fayetteville, AR 12 Mar 05 45.03 Deon LENDORE (TTO) College Station, TX 1 Mar 14 44.63 Michael JOHNSON (USA) Atlanta, GA 4 Mar 95 45.17 Lalonde GORDON (TTO) Boston (BU), MA 8 Feb 14 44.80 Kirani JAMES (GRN) Fayetteville, AR 27 Feb 11 45.24 Pavel MASLÁK (CZE) Sopot 8 Mar 14 44.93 LaShawn MERRITT (USA) Fayetteville, AR 11 Feb 05 45.28 Arman HALL (USA) College Station, TX 1 Mar 14 45.02 Danny EVERETT (USA) Stuttgart 2 Feb 92 45.39 Vernon NORWOOD (USA) College Station, TX 1 Mar 14 45.03 Torrin LAWRENCE (USA) Fayetteville, AR 12 Feb 10 45.58 Chris BROWN (BAH) Sopot 8 Mar 14 45.03 Deon LENDORE (TTO) College Station, TX 1 Mar 14 45.60 Kyle CLEMONS (USA) Albuquerque 23 Feb 14 45.05 Thomas SCHÖNLEBE (GDR) Sindelfingen 5 Feb 88 45.62 David VERBURG (USA) Albuquerque 23 Feb 14 45.05 Alvin HARRISON (USA) Atlanta, GA 28 Feb 98 45.71 Nigel LEVINE (GBR) Birmingham (NIA), GBR 15 Feb 14 45.11 Nery BRENES (CRC) Istanbul 10 Mar 12 45.84 Kind BUTLER III (USA) Albuquerque 23 Feb 14 Timing and Measurement by SEIKO Data Processing by CANON AT-400-M-f--1--.RS1..v1 Issued at 20:33 on Saturday, 08 March 2014 Official IAAF Partners. -

Libro ING CAC1-36:Maquetación 1.Qxd

© Enrique Montesinos, 2013 © Sobre la presente edición: Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) Edición y diseño general: Enrique Montesinos Diseño de cubierta: Jorge Reyes Reyes Composición y diseño computadorizado: Gerardo Daumont y Yoel A. Tejeda Pérez Textos en inglés: Servicios Especializados de Traducción e Interpretación del Deporte (Setidep), INDER, Cuba Fotos: Reproducidas de las fuentes bibliográficas, Periódico Granma, Fernando Neris. Los elementos que componen este volumen pueden ser reproducidos de forma parcial siem- pre que se haga mención de su fuente de origen. Se agradece cualquier contribución encaminada a completar los datos aquí recogidos, o a la rectificación de alguno de ellos. Diríjala al correo [email protected] ÍNDICE / INDEX PRESENTACIÓN/ 1978: Medellín, Colombia / 77 FEATURING/ VII 1982: La Habana, Cuba / 83 1986: Santiago de los Caballeros, A MANERA DE PRÓLOGO / República Dominicana / 89 AS A PROLOGUE / IX 1990: Ciudad México, México / 95 1993: Ponce, Puerto Rico / 101 INTRODUCCIÓN / 1998: Maracaibo, Venezuela / 107 INTRODUCTION / XI 2002: San Salvador, El Salvador / 113 2006: Cartagena de Indias, I PARTE: ANTECEDENTES Colombia / 119 Y DESARROLLO / 2010: Mayagüez, Puerto Rico / 125 I PART: BACKGROUNG AND DEVELOPMENT / 1 II PARTE: LOS GANADORES DE MEDALLAS / Pasos iniciales / Initial steps / 1 II PART: THE MEDALS WINNERS 1926: La primera cita / / 131 1926: The first rendezvous / 5 1930: La Habana, Cuba / 11 Por deportes y pruebas / 132 1935: San Salvador, Atletismo / Athletics -

— 2010 T&FN Men's World Rankings —

— 2010 T&FN Men’s World Rankings — 100 METERS 1500 METERS 110 HURDLES 1. Tyson Gay (US) 1. Asbel Kiprop (Kenya) 1. David Oliver (US) 2. Usain Bolt (Jamaica) 2. Amine Laâlou (Morocco) 2. Dayron Robles (Cuba) 3. Asafa Powell (Jamaica) 3. Silas Kiplagat (Kenya) 3. Dwight Thomas (Jamaica) 4. Nesta Carter (Jamaica) 4. Augustine Choge (Kenya) 4. Ryan Wilson (US) 5. Yohan Blake (Jamaica) 5. Mekonnen Gebremedhin (Ethiopia) 5. Ronnie Ash (US) 6. Richard Thompson (Trinidad) 6. Leonel Manzano (US) 6. Joel Brown (US) 7. Daniel Bailey (Antigua) 7. Nicholas Kemboi (Kenya) 7. Andy Turner (Great Britain) 8. Michael Frater (Jamaica) 8. Daniel Komen (Kenya) 8. David Payne (US) 9. Mike Rodgers (US) 9. Andrew Wheating (US) 9. Petr Svoboda (Czech Republic) 10. Christophe Lemaitre (France) 10. Ryan Gregson (Australia) 10. Garfield Darien (France) 200 METERS STEEPLECHASE 400 HURDLES 1. Walter Dix (US) 1. Paul Koech II (Kenya) 1. Bershawn Jackson (US) 2. Wallace Spearmon (US) 2. Ezekiel Kemboi (Kenya) 2. Kerron Clement (US) 3. Usain Bolt (Jamaica) 3. Richard Matelong (Kenya) 3. Javier Culson (Puerto Rico) 4. Tyson Gay (US) 4. Brimin Kipruto (Kenya) 4. Dai Greene (Great Britain) 5. Yohan Blake (Jamaica) 5. Benjamin Kiplagat (Uganda) 5. Angelo Taylor (US) 6. Ryan Bailey (US) 6. Mahiedine 6. Johnny Dutch (US) 7. Steve Mullings (Jamaica) Mekhissi-Benabbad (France) 7. Justin Gaymon (US) 8. Xavier Carter (US) 7. Roba Gari (Ethiopia) 8. Félix Sánchez (Dominican Rep) 9. Angelo Taylor (US) 8. Bob Tahri (France) 9. LJ van Zyl (South Africa) 10. Churandy Martina 9. Patrick Langat (Kenya) 10. Isa Phillips (Jamaica) (Netherlands Antilles) 10. -

2010/2011 Handbook

2010/2011 Handbook www.tasathletics.org.au 1 Principal Partner of 2 Athletics Tasmania Handbook Index • Pg. 4: Athletics Tasmania Information • Pg. 5: Award Holders • Pg. 6-7: Athletics Tasmania Membership • Pg 8: Athletics Tasmania Event Closing Dates • Pg 9: Tasmanian Institute of Sport Information • Pg. 10: Competition Program (National and State meets) • Pg. 11-12: Event Specifications • Pg. 13-16: Athletics South Information • Pg. 17-18: North West Athletics Club Information • Pg. 19-25: Northern Branch Athletics Association of Tasmania Information • Pg 26: Tasmanian Athletic League • Pg 27: Tasmanian Walking Club • Pg. 28: Tasmanian Masters Athletics Information • Pg. 29: AT&FCA Information • Pg. 30: Tasmanian Little Athletics Association Information • Pg. 31-32: Athletics Australia Qualifying Standards • Pg. 33: Tasmanian Track and Field International Representatives • Pg .34: Athletes Performance Record • Pg. 35-43: Tasmanian State and Allcomer Records (Open – u/13) • Pg. 44: Athletics Tasmania Sponsors 2010 Note: Front cover image of Athletics Tasmania President Brian Roe receiving his life membership from Vice-President Wayne Fletcher. 3 ATHLETICS TASMANIA GPO Box 2051 HOBART, 7001 Phone : 03 6234 9551 Facsimile: 03 6231 1056 Email: [email protected] Website: www.tasathletics.org.au Administration Officer Fiona Plummer [email protected] Development & Marketing Coordinator Richard Welsh [email protected] Trainee Development Officer Simon Bennett [email protected] Trainee Administration Officer Mark Smith [email protected] President Mr. Brian Roe 0438 604 571 [email protected] Vice President Mr. Wayne Fletcher 0419 034 410 [email protected] Director Mr Kevin Morse 0417 119 800 [email protected] Finance Mr. -

Table of Contents

Media Table of contents Media information & fast facts ......................................................................................................... 3 Important media information ....................................................................................................................................................4 Race week Media Center..............................................................................................................................................................4 Race week schedule of events ..................................................................................................................................................7 Quick Facts ...........................................................................................................................................................................................8 Top storylines ......................................................................................................................................................................................10 Prize purse .............................................................................................................................................................................................13 Time bonuses ......................................................................................................................................................................................14 Participant demographics ............................................................................................................................................................15 -

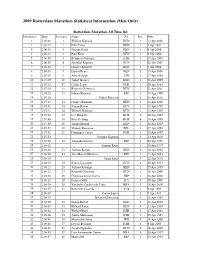

2009 Rotterdam Marathon Statistical Information (Men Only)

2009 Rotterdam Marathon Statistical Information (Men Only) Rotterdam Marathon All Time list Performances Time Performers Name Nat Place Date 1 2:05:49 1 William Kipsang KEN 1 13 Apr 2008 2 2:06:14 2 Felix Limo KEN 1 4 Apr 2004 3 2:06:38 3 Sammy Korir KEN 1 9 Apr 2006 4 2:06:44 4 Paul Kirui KEN 2 9 Apr 2006 5 2:06:50 5 Belayneh Dinsamo ETH 1 17 Apr 1988 6 2:06:50 6 Josephat Kiprono KEN 1 22 Apr 2001 7 2:06:52 7 Charles Kibiwott KEN 3 9 Apr 2006 8 2:06:58 8 Daniel Rono KEN 2 13 Apr 2008 9 2:07:07 9 Ahmed Salah DJI 2 17 Apr 1988 10 2:07:09 10 Japhet Kosgei KEN 1 18 Apr 1999 11 2:07:12 11 Carlos Lopes POR 1 20 Apr 1985 12 2:07:18 12 Kenneth Cheruiyot KEN 2 22 Apr 2001 13 2:07:23 13 Fabian Roncero ESP 2 18 Apr 1999 14 2:07:26 Fabian Roncero 1 19 Apr 1998 15 2:07:33 14 Charles Kamathi KEN 3 13 Apr 2008 16 2:07:41 15 Simon Biwott KEN 3 18 Apr 1999 17 2:07:42 16 William Kiplagat KEN 1 13 Apr 2003 18 2:07:44 17 Lee Bong-Ju KOR 2 19 Apr 1998 19 2:07:49 18 Kim Yi-Yong KOR 4 18 Apr 1999 20 2:07:50 19 Jimmy Muindi KEN 1 10 Apr 2005 21 2:07:51 20 Vincent Rousseau BEL 1 17 Apr 1994 22 2:07:51 21 Domingos Castro POR 1 20 Apr 1997 23 2:07:53 Josephat Kiprono 2 13 Apr 2003 24 2:07:54 22 Alejandro Gomez ESP 2 20 Apr 1997 25 2:08:02 Sammy Korir 3 20 Apr 1997 26 2:08:02 23 Jackson Koech KEN 2 10 Apr 2005 27 2:08:09 24 Jose Manuel Martinez ESP 3 13 Apr 2003 28 2:08:14 Samy Korir 3 22 Apr 2001 29 2:08:19 25 Simon Loywapet KEN 4 20 Apr 1997 30 2:08:21 26 Joshua Chelanga KEN 1 15 Apr 2007 31 2:08:22 27 Kenneth Cheruiyot KEN 1 16 Apr 2000 32 2:08:30 28 Francisco -

Provided by All-Athletics.Com Men's 100M Diamond Discipline 06.07.2017

Men's 100m Diamond Discipline 06.07.2017 Start list 100m Time: 21:20 Records Lane Athlete Nat NR PB SB 1 Kim COLLINS SKN 9.93 9.93 10.28 WR 9.58 Usain BOLT JAM Berlin 16.08.09 2 Henrico BRUINTJIES RSA 9.89 9.97 10.06 AR 9.86 Francis OBIKWELU POR Athina 22.08.04 AR 9.86 Jimmy VICAUT FRA Paris 04.07.15 3 Isiah YOUNG USA 9.69 9.97 9.97 AR 9.86 Jimmy VICAUT FRA Montreuil-sous-Bois 07.06.16 4 Akani SIMBINE RSA 9.89 9.89 9.92 NR 10.11 Alex WILSON SUI Weinheim 27.05.17 5 Justin GATLIN USA 9.69 9.74 9.95 WJR 9.97 Trayvon BROMELL USA Eugene 13.06.14 6 Ben Youssef MEITÉ CIV 9.96 9.96 9.99 MR 9.69 Yohan BLAKE JAM 23.08.12 7 Alex WILSON SUI 10.11 10.11 10.11 DLR 9.69 Yohan BLAKE JAM Lausanne 23.08.12 8 James DASAOLU GBR 9.87 9.91 10.11 SB 9.82 Christian COLEMAN USA Eugene 07.06.17 2017 World Outdoor list Medal Winners Road To The Final 9.82 +1.3 Christian COLEMAN USA Eugene 07.06.17 1 Andre DE GRASSE (CAN) 25 9.90 +0.9 Yohan BLAKE JAM Kingston 23.06.17 2016 - Rio de Janeiro Olympic Games 2 Ben Youssef MEITÉ (CIV) 17 9.92 +1.2 Akani SIMBINE RSA Pretoria 18.03.17 1. Usain BOLT (JAM) 9.81 3 Chijindu UJAH (GBR) 13 9.93 +1.8 Emmanuel MATADI LBR San Marcos 16.05.17 2. -

2021 Track & Field Record Book

2021 TRACK & FIELD RECORD BOOK 1 Mondo broke his own world record with a clearance of 6.18 meters in Glasgow, Scotland, on February 15, 2020. 2020 World Athletics Male Athlete of the Year Baton Rouge, La. – Mondo Duplantis was named Renaud Lavilennie’s previous world record of 6.14 Greg, were given the Coaching Achievement Award. the winner of the 2020 World Athletics Male Athlete of meters that was set in 2014. Helena and Greg serve as Mondo’s coaches and the Year award on December 5, 2020. The virtual cer- It was only a week later and he re-upped his world training advisors; Greg still serves as a volunteer emony announced a plethora of awards in what was a record by a centimeter with a clearance of 6.18 meters assistant coach with the LSU track and field program. celebration of the sport of track and field. on February 15 at the Muller Indoor Grand Prix in Mondo also was part of an award that was won by Mondo won the award over Joshua Cheptegei Glasgow. The indoor season saw him compete five Renaud Lavillenie – the COVID Inspiration award. In the (Uganda), Ryan Crouser (USA), Johannes Vetter times and at each event he cleared six meters or early stages of COVID-19 lockdowns, Lavillenie came (Germany), and Karsten Warholm (Norway). Duplantis, higher. up with the concept of the ‘Ultimate Garden Clash’. It who is 21 years old, becomes the youngest winner of Following a three and a half month hiatus due was event that three pole vaulters – Lavillenie, Mondo, this award. -

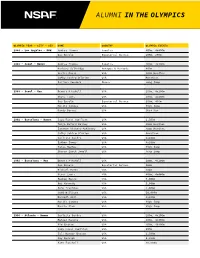

Alumni in the Olympics

ALUMNI IN THE OLYMPICS OLYMPIC YEAR - CITY - SEX NAME COUNTRY OLYMPIC EVENTS 1984 - Los Angeles - M&W Andrea Thomas Jamaica 400m, 4x400m Gus Envela Equatorial Guinea 100m, 200m 1988 - Seoul - Women Andrea Thomas Jamaica 400m, 4x400m Barbara Selkridge Antigua & Barbuda 400m Leslie Maxie USA 400m Hurdles Cathy Schiro O'Brien USA Marathon Juliana Yendork Ghana Long Jump 1988 - Seoul - Men Dennis Mitchell USA 100m, 4x100m Steve Lewis USA 400m, 4x400m Gus Envela Equatorial Guinea 200m, 400m Hollis Conway USA High Jump Randy Barnes USA Shot Put 1992 - Barcelona - Women Suzy Favor Hamilton USA 1,500m Tonja Buford Bailey USA 400m Hurdles Janeene Vickers-McKinney USA 400m Hurdles Cathy Schiro O'Brien USA Marathon Carlette Guidry USA 4x100m Esther Jones USA 4x100m Tanya Hughes USA High Jump Sharon Couch-Jewell USA Long Jump 1992 - Barcelona - Men Dennis Mitchell USA 100m, 4x100m Gus Envela Equatorial Guinea 100m Michael Bates USA 200m Steve Lewis USA 400m, 4x400m Reuben Reina USA 5,000m Bob Kennedy USA 5,000m John Trautman USA 5,000m Todd Williams USA 10,000m Darnell Hall USA 4x400m Hollis Conway USA High Jump Darrin Plab USA High Jump 1996 - Atlanta - Women Carlette Guidry USA 200m, 4x100m Maicel Malone USA 400m, 4x400m Kim Graham USA 400m, 4X400m Suzy Favor Hamilton USA 800m Juli Henner Benson USA 1,500m Amy Rudolph USA 5,000m Kate Fonshell USA 10,000m ALUMNI IN THE OLYMPICS OLYMPIC YEAR - CITY - SEX NAME COUNTRY OLYMPIC EVENTS Ann-Marie Letko USA Marathon Tonja Buford Bailey USA 400m Hurdles Janeen Vickers-McKinney USA 400m Hurdles Shana Williams