Programme Mali-Nord

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

USD 20,841,507 127 Households (806 Persons) Enrolled in the Requested for Mali Health Insurance Scheme in Kayes

MALI UNHCR OPERATIONAL UPDATE HIGHLIGHTS July 2018 The security situation in Mali trigger forced displacements and which prevented some persons remains of a great concern to the affect the humanitarian access from exercising their civil rights. International Community and and the delivery of basic services. The second round between the Malians themselves. The On the political front, the country incumbent and the main complex attacks coupled with went through presidential Opposition Leader is slated for the banditry in the Northern and elections marred by violence and 12th of August. Central regions of the country still intimidation in a few regions, whichis destabilizing the protection environment KEY INDICATORS FUNDING (AS OF 31 JULY 2018) 25 allegations related to fundamental human rights’ violations were collected and documented. USD 20,841,507 127 households (806 persons) enrolled in the requested for Mali health insurance scheme in Kayes. Funded 22% 135 persons (60 women and 75 men) were 4,527,035 received and oriented since the beginning of the year. PRIORITIES Support voluntary repatriation of refugees in protracted situations; Continue the process of naturalisation for Mauritanian refugees who have indicated their desire for local integration; Support and advocate for the functioning of the Appeals Unfunded 78% Board as well as expedite the granting of refugee status 16,314,471 to eligible applicants; Strengthen protection to PoCs through socio-economic activities and access to basic rights; Strengthen advocacy for the domestication of the POPULATION OF CONCERN Kampala Convention for IDPs; Approach other UN Agencies to encourage them to intervene through projects to strengthen basic social IDP returnees 526,505 structures (“delivering as one” context). -

R E GION S C E R C L E COMMUNES No. Total De La Population En 2015

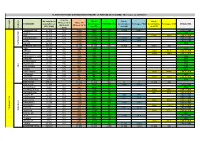

PLANIFICATION DES DISTRIBUTIONS PENDANT LA PERIODE DE SOUDURE - Mise à jour au 26/05/2015 - % du CH No. total de la Nb de Nb de Nb de Phases 3 à 5 Cibles CH COMMUNES population en bénéficiaires TONNAGE CSA bénéficiaires Tonnages PAM bénéficiaires Tonnages CICR MODALITES (Avril-Aout (Phases 3 à 5) 2015 (SAP) du CSA du PAM du CICR CERCLE REGIONS 2015) TOMBOUCTOU 67 032 12% 8 044 8 044 217 10 055 699,8 CSA + PAM ALAFIA 15 844 12% 1 901 1 901 51 CSA BER 23 273 12% 2 793 2 793 76 6 982 387,5 CSA + CICR BOUREM-INALY 14 239 12% 1 709 1 709 46 2 438 169,7 CSA + PAM LAFIA 9 514 12% 1 142 1 142 31 1 427 99,3 CSA + PAM SALAM 26 335 12% 3 160 3 160 85 CSA TOMBOUCTOU TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 18 748 18 749 506 13 920 969 6 982 388 DIRE 24 954 10% 2 495 2 495 67 CSA ARHAM 3 459 10% 346 346 9 1 660 92,1 CSA + CICR BINGA 6 276 10% 628 628 17 2 699 149,8 CSA + CICR BOUREM SIDI AMAR 10 497 10% 1 050 1 050 28 CSA DANGHA 15 835 10% 1 584 1 584 43 CSA GARBAKOIRA 6 934 10% 693 693 19 CSA HAIBONGO 17 494 10% 1 749 1 749 47 CSA DIRE KIRCHAMBA 5 055 10% 506 506 14 CSA KONDI 3 744 10% 374 374 10 CSA SAREYAMOU 20 794 10% 2 079 2 079 56 9 149 507,8 CSA + CICR TIENKOUR 8 009 10% 801 801 22 CSA TINDIRMA 7 948 10% 795 795 21 2 782 154,4 CSA + CICR TINGUEREGUIF 3 560 10% 356 356 10 CSA DIRE TOTAL 134 559 13 456 13 456 363 0 0 16 290 904 GOUNDAM 15 444 15% 2 317 9 002 243 3 907 271,9 CSA + PAM ALZOUNOUB 5 493 15% 824 3 202 87 CSA BINTAGOUNGOU 10 200 15% 1 530 5 946 161 4 080 226,4 CSA + CICR ADARMALANE 1 172 15% 176 683 18 469 26,0 CSA + CICR DOUEKIRE 22 203 15% 3 330 -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Régions De SEGOU Et MOPTI République Du Mali P! !

Régions de SEGOU et MOPTI République du Mali P! ! Tin Aicha Minkiri Essakane TOMBOUCTOUC! Madiakoye o Carte de la ville de Ségou M'Bouna Bintagoungou Bourem-Inaly Adarmalane Toya ! Aglal Razelma Kel Tachaharte Hangabera Douekiré ! Hel Check Hamed Garbakoira Gargando Dangha Kanèye Kel Mahla P! Doukouria Tinguéréguif Gari Goundam Arham Kondi Kirchamba o Bourem Sidi Amar ! Lerneb ! Tienkour Chichane Ouest ! ! DiréP Berabiché Haib ! ! Peulguelgobe Daka Ali Tonka Tindirma Saréyamou Adiora Daka Salakoira Sonima Banikane ! ! Daka Fifo Tondidarou Ouro ! ! Foulanes NiafounkoéP! Tingoura ! Soumpi Bambara-Maoude Kel Hassia Saraferé Gossi ! Koumaïra ! Kanioumé Dianké ! Leré Ikawalatenes Kormou © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA N'Gorkou N'Gouma Inadiatafane Sah ! ! Iforgas Mohamed MAURITANIE Diabata Ambiri-Habe ! Akotaf Oska Gathi-Loumo ! ! Agawelene ! ! ! ! Nourani Oullad Mellouk Guirel Boua Moussoulé ! Mame-Yadass ! Korientzé Samanko ! Fraction Lalladji P! Guidio-Saré Youwarou ! Diona ! N'Daki Tanal Gueneibé Nampala Hombori ! ! Sendegué Zoumané Banguita Kikara o ! ! Diaweli Dogo Kérengo ! P! ! Sabary Boré Nokara ! Deberé Dallah Boulel Boni Kérena Dialloubé Pétaka ! ! Rekerkaye DouentzaP! o Boumboum ! Borko Semmi Konna Togueré-Coumbé ! Dogani-Beré Dagabory ! Dianwely-Maoundé ! ! Boudjiguiré Tongo-Tongo ! Djoundjileré ! Akor ! Dioura Diamabacourou Dionki Boundou-Herou Mabrouck Kebé ! Kargue Dogofryba K12 Sokora Deh Sokolo Damada Berdosso Sampara Kendé ! Diabaly Kendié Mondoro-Habe Kobou Sougui Manaco Deguéré Guiré ! ! Kadial ! Diondori -

Peacebuilding Fund

Highlights #15 | April 2016 CRZPC: enlarged session with donors and Monthly Bulletin some iNGOs Trust Fund: new equipment for the MOC HQ in Gao Role of the S&R Section Peacebuilding Fund: UNDP & UNIDO support income generating activities In support to the Deputy Special Representative Through this monthly bulletin, we provide regular Timbuktu: support to the Préfecture and of the Secretary-General (DSRSG), Resident updates on stabilization & recovery developments women associations (QIPs) Coordinator (RC) and Humanitarian Coordinator (HC) and activities in the north of Mali. The intended Mopti: gardening in Sévaré prison (QIP video) in her responsibilities to lead the United Nations’ audience is the section’s main partners including Bamako: “MINUSMA in front of youths” contribution to Mali’s reconstruction efforts, the MINUSMA military and civilian components, UNCT awareness-raising day Stabilization & Recovery section (S&R) promotes and international partners. More QIPs launched in northern regions synergies between MINUSMA, the UN Country Team and other international partners. For more information: Gabriel Gelin, Information Specialist (S&R Main Figures section) - [email protected] QIPs 2015-2016: 58 projects with 15 completed and 43 under implementation over a total budget Donor Coordination and Partnerships of 4 million USD (167 projects since 2013) Peacebuilding Fund (PBF): 5 projects started On 8th of April, donors and some epidemics, (3) support to medicine provision in 2015 over 18 months for a total budget of 1. international NGOs met for the and (4) strengthening of the health information 10,932,168 USD monthly enlarged session of the Commission system. Partners in presence recommended that Trust Fund (TF): 13 projects completed/nearing Réhabilitation des Zones Post-Conflit (CRZPC). -

General Assembly Distr.: General 14 December 2016

United Nations A/71/690 General Assembly Distr.: General 14 December 2016 Original: English Seventy-first session Agenda item 159 Financing of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Budget performance of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali for the period from 1 July 2015 to 30 June 2016 Report of the Secretary-General Contents Page I. Introduction ................................................................... 5 II. Mandate performance ........................................................... 5 A. Overall ................................................................... 5 B. Budget implementation ...................................................... 6 C. Mission support initiatives ................................................... 13 D. Regional mission cooperation ................................................ 14 E. Partnerships, country team coordination and integrated missions ................... 15 F. Results-based-budgeting frameworks .......................................... 15 III. Resource performance ........................................................... 78 A. Financial resources ......................................................... 78 B. Summary information on redeployments across groups ........................... 79 C. Monthly expenditure pattern ................................................. 80 D. Other revenue and adjustments ............................................... 80 E. Expenditure for contingent-owned equipment: -

Pnr 2015 Plan Distribution De

Tableau de Compilation des interventions Semences Vivrières mise à jour du 03 juin 2015 Total semences (t) Total semences (t) No. total de la Total ménages Total Semences (t) Total ménages Total semences (t) COMMUNES population en Save The Save The CERCLE CICR CICR FAO REGIONS 2015 (SAP) FAO Children Children TOMBOUCTOU 67 032 ALAFIA 15 844 BER 23 273 1 164 23,28 BOUREM-INALY 14 239 1 168 23,36 LAFIA 9 514 854 17,08 TOMBOUCTOU SALAM 26 335 TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 DIRE 24 954 688 20,3 ARHAM 3 459 277 5,54 BINGA 6 276 450 9 BOUREM SIDI AMAR 10 497 DANGHA 15 835 437 13 GARBAKOIRA 6 934 HAIBONGO 17 494 482 3,1 DIRE KIRCHAMBA 5 055 KONDI 3 744 SAREYAMOU 20 794 1 510 30,2 574 3,3 TIENKOUR 8 009 TINDIRMA 7 948 397 7,94 TINGUEREGUIF 3 560 DIRE TOTAL 134 559 GOUNDAM 15 444 ALZOUNOUB 5 493 BINTAGOUNGOU 10 200 680 6,8 ADARMALANE 1 172 78 0,78 DOUEKIRE 22 203 DOUKOURIA 3 393 ESSAKANE 13 937 929 9,29 GARGANDO 10 457 ISSA BERY 5 063 338 3,38 TOMBOUCTOU KANEYE 2 861 GOUNDAM M'BOUNA 4 701 313 3,13 RAZ-EL-MA 5 397 TELE 7 271 TILEMSI 9 070 TIN AICHA 3 653 244 2,44 TONKA 65 372 190 4,2 GOUNDAM TOTAL 185 687 RHAROUS 32 255 1496 18,7 GOURMA-RHAROUS TOMBOUCTOU BAMBARA MAOUDE 20 228 1 011 10,11 933 4,6 BANIKANE 11 594 GOSSI 29 529 1 476 14,76 HANZAKOMA 11 146 517 6,5 HARIBOMO 9 045 603 7,84 419 12,2 INADIATAFANE 4 365 OUINERDEN 7 486 GOURMA-RHAROUS SERERE 10 594 491 9,6 TOTAL G. -

AVERTISSEMENT Les Tableaux Qui Suivent N'ont Pas De Valeur Juridique. Ils Sont Une Compilation Des Récépissés Affichés De

AVERTISSEMENT Les tableaux qui suivent n’ont pas de valeur juridique. Ils sont une compilation des récépissés affichés devant le bureau de vote après le dépouillement. Ils ont un caractère purement informatif et ne sauraient être utilisés à d’autre fin. ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SCRUTIN DU 29 JUILLET 2018 CERCLE DE GOURMA RHAROUS: RESULTATS BUREAU PAR BUREAU CERCLE COMMUNE BUREAU VOTANTS BN VOIX N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14 N°15 N°16 N°17 N°18 N°19 N°20 N°21 N°22 N°23 N°24 GOURMA-RHAROUS RHAROUS RHAROUS SECOND CYCLE-001 136 7 129 42 3 3 0 2 3 64 1 0 2 0 4 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 GOURMA-RHAROUS RHAROUS ECOLE RAROUS II-001 197 13 184 52 5 4 2 4 6 78 2 0 0 1 7 1 6 1 0 4 1 1 3 2 2 0 2 GOURMA-RHAROUS RHAROUS ECOLE RAROUS II-002 201 17 184 60 8 9 1 2 3 69 1 3 0 3 5 2 2 0 4 7 1 1 0 2 1 0 0 GOURMA-RHAROUS RHAROUS ECOLE RAROUS II-003 220 13 207 78 3 3 2 3 5 75 2 1 0 3 13 3 1 0 0 8 0 1 0 4 0 2 0 GOURMA-RHAROUS RHAROUS ECOLE RAROUS II-004 209 10 199 41 11 7 1 2 3 101 2 2 1 3 6 0 5 1 0 2 1 1 0 9 0 0 0 GOURMA-RHAROUS RHAROUS ECOLE RAROUS II-005 174 1 173 39 4 3 1 3 1 100 0 2 2 0 5 3 3 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 GOURMA-RHAROUS RHAROUS ECOLE RAROUS II-006 215 11 204 40 8 2 3 11 2 111 3 0 0 1 7 2 5 0 0 3 0 0 3 2 0 0 1 GOURMA-RHAROUS RHAROUS ECOLE RAROUS II-007 220 14 206 49 5 3 3 8 5 103 2 2 0 0 5 2 3 0 2 1 2 3 3 4 0 0 1 GOURMA-RHAROUS RHAROUS ALHADO KOIRA-001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GOURMA-RHAROUS RHAROUS AWILO KOIRA-001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GOURMA-RHAROUS -

Gourma-Rharous Secteur

Coopération Allemande (GTZ/KfW) Périmètres Irrigués Villageois (PIV) Programme Mali-Nord 1:100.000 Programme Mali-Nord et Ouvrages de Submersion Controlées (OSC) pour Mares Secteur: Gourma-Rharous DAG HANDA HANDA IN KOUMENE #S 7 #S DAG DOUA DOUA 0 #SIHIMITT TIN BOUKRY 0 2 / 6 - 1 . 1 . V n o i s r e V OULAD DRISS KEL INTESSAR DAG OUSMANE KEL ALHOFRA#S#S#S ABAKOIRA SONRAI #S KEL TAHOBET #S #SIN OSTAL DAG HAMATA EBANGUE ZORGHO #S TAMOUT 3 ZORGHO #S AGAYENE #S #S TAMOUT 2 #S #SKEL EMNANOU CHAMBOU KEL INTECHAQ SANFATOU U% Kardjiba #STAGACHAR #S #S 2505 #S KEL INGREIMAR Kardjiba HASSI EL HAMMOUS #S #S #S KEL TINATLICK #STAMOUT 1 1506 Dori AG INILIHI KEL ANOUCHAGRENE #S 1524 Tourchawène) Banikane II U% Timilus Kardjiba 1520 #STOURCHAWANE 2506 ALDOKNAN 2 #S Gourzouguaye KEL-OULI-EST Alguideye #S HASSI OULAD SOULEYMANE extension 1518 1516 Banikane #S 1513 GOURZOUGUEYE Tourchawène KEL HORMOR 2 %U #S Gourzouguaye #S extension 2513 BANICANE TAGAMINTY Aguinzali GARBEYE 2508 1519 #S Belel #S ALYWALYIDIO #S Gaberi #SKEL TINAKAWAT GABERI #SKEL-WANE #S extension ABAGAR U% Mairie Banikane KIEWA #S 1507 Gaberi I #SIKORCHATENE ABDOU #S TINTI BORAK CHERIFEN RHERGO #S SAHAMAR #SSIMBE DAG MOHAMED ALY #S #S GOUANINES BLANCS #S #SKEL OULLI OUEST 1510 IDNANE 1503 1504 Cherifen #S#S Samar II TADAMOUNT Samar I Traversée Nord RharousU% é nd ui RHAROUS Traversée Sud Est Bac G U%%Ancienne Residence Cercle a Mairie %UU RHAROUS on 2512 U%U%%U N 2510 Meha U% Conseil de Cercle Djiri Alamba U% Antenne de Rharous #SHASSI JIDOU BOUHAITI Traversée Sud Ouest Bac #S HASSI HABA -

Réunion Mensuelle De Coordination Jeudi 17 Juin 2021

Réunion mensuelle de coordination Jeudi 17 Juin 2021 Réunion en ligne AGENDA 1.Situation de la Sécurité Alimentaire 2.Suivi de la réponse 3.Activités de coordination 4.Divers 1. Situation de la Sécurité Alimentaire Juin 2021 1.1. Information sur le démarrage de la campagne agricole 1.2. Mise à jour sur la situation acridienne au Mali 1.3. Point sur les marchés - Suivi des prix Juin 2021 1.1. Information sur le démarrage de la campagne agricole (Direction Nationale de l’Agriculture) Juin 2021 ➢ Situation générale de début de campagne – 1ère Décade de Juin Activités du début de la campagne agricole marquées par: ➢ Préparation des champs; ➢ Epandage de la fumure organique; ➢ Nettoyage des ancien champs & labour; ➢ Défrichement pour les nouveaux champs; ➢ Mobilisation de semences; ➢ Entretiens des matériels agricoles; ➢ Semis par endroits dans les régions du Sud: Sikasso, Bougouni, Koutiala, Mopti et Dioïla. Juin 2021 ➢ Situation des emblavures des Céréales – 1ère Décade Juin (ha) 45000 40000 35000 Situation 30000 comparable 25000 avec la même 20000 période de 15000 2020, excepté 10000 pour le Mil & 5000 le Riz 0 Riz Maïs Mil Sorgho Fonio 2020 2021 Juin 2021 ➢ Situation des emblavures des Légumineuses – 1ère Décade Juin (ha) 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Niébé Arachide 2020 2021 Juin 2021 1.2. Mise à jour sur la situation acridienne au Mali (FAO) Juin 2021 ➢ Aperçu Situation Globale En ce début de saison des pluies au Mali et au Sahel en général, la situation du Criquet pèlerin reste calme. Aucune présence acridienne n’a encore été signalée par les brigades de veilles des aires grégarigènes du Criquet pèlerin. -

MAL I - Cercle De Goundam - Région De Tombouctou : Carte De Référence (Octobre 2013)

MAL I - Cercle de Goundam - Région de Tombouctou : Carte de référence (Octobre 2013) ALGERIE Frontière internationale Limite de Région Limite de Cercle Chef-lieu région Chef-lieu cercle Chef-lieu commune Village COMMUNE Adarmalane Alzounoub Bintagoungou Douekire Doukouria Essakane Gargando Goundam Issa Bery Kaneye M'bouna Razelma Tele Tilemsi salit (Kidal) Tin-aÏcha s e Tonka MAURITANIE T Fleuve Route secondaire Route tertiaire Piste d'aterrissage DEMOGRAPHIE (2013) Total Mali 8 472 157 8 472 157 16 806 999 DAG ANGA Tombouctou 390 297 390 703 781 000 87 998 87 149 175 147 DAG-BILLA Goundam HEL CHAREIGNI Kel razaf TORMOSE DAG-MAMA KEL-ANTASSAR 1 EST CHORFA TORMOZ KEL DAG-BAYA OUEST 1 DAG Bourem (Gao) HAMIM TORMOZ AZADA OUEST 2 DAG-ANGAYAR HEL-ISSA Nom de la carte: TIDAINIWENE Web : OCHA TOMBOUCTOU GOUNDAM A3 20131030 Tin-aÏcha Tombouctou Alkamabangou Issa Bery Essakane Gourma-rhaous Kel Date de création: Octobre 2013 Toukabangou assanhar HEL CHECK Adarmalane tao Projection/Datum: GCS/WGS 84 HAMED Kel M'bouna Douekire HEL iwatene Tele ABDEL Razelma https://mali.humanitarianresponse.info HEL BEN EL-HADJI MOMINE Gargando Fatakara Alzounoub Echelle nominale sur papier A3 : Goundam Tinenor 1:3 500 000 Echell Dire Source(s): Kel-antessar Tilemsi Tonka Données spatiales: DNCT, DNP, INSTAT, UNCS, Cluster Tinguiriguif logistics Niafounke Avertissements: Les Nations Unies ne sauraient être tenues responsables de la qualité des limites, des noms et des désignations utilisés sur cette carte. Youwarou (Mopti) Dogofrey Nara (Kayes) Mopti Niono (Ségou) -

Programm Mali-Nord Projektfortschrittsbericht Nr. 23

Programm Mali-Nord Projektfortschrittsbericht Nr. 23 Technische & Finanzielle Zusammenarbeit September 2005 – März 2006 im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) RG 101 Henner Papendieck Barbara Rocksloh-Papendieck Konrad Ellsässer (Mikrofinanz) Berlin, Mai 2006 i Innentitel Land Mali Projektbezeichnung Programm Mali-Nord Anschrift Coopération Allemande - Programme Mali-Nord B. P. 100, Bamako, Tel 00223 223 09 71; Fax + 223 28 95 E-Mail: [email protected] Website: www.programm-mali-nord.de Projekt-Nr. TZ PN 2003.2158.8 (zuvor: PN 2001.2271.3; 1996.2238.2) Angebot GTZ vom 15.09.2003; Änderungsangebot: 28.02.2005 Auftrag BMZ 24.11.2003, AZ 222 - T 2080 MLI – 015; Zustimmung 8.03.2005; AZ 321 – T 2032 – MLI - 60 Projektabkommen vom 03.01.2000 TZ Auftragsvolumen 24,9 Mio. EUR, davon 6,5 Mio. EUR unter lfd. PN (2004-2006) bisherige Phasen PN 1991.2210.2: 6,5 Mio. EUR (1993-1997) PN 1996.2238.2: 8,6 Mio. EUR (1997-2001) PN 2001.2271.3; 3,5 Mio. EUR (2002-2003) Projekt-Nr. FZ PN 1996 651 75: 2,4 Mio. EUR (09/96 bis 09/98) PN 1997 658 01: 2 Mio. EUR (01/98 bis 03/00) PN 1999 656 09: 5,1 Mio. EUR (04/00 bis 12/01) PN 2001.65 571: 1,5 Mio. EUR (01/02 bis 12/02) PN 2003.65.015: 5,0 Mio. EUR (01/03 bis 12/05) PN 2005 65.101; 3,0 Mio. EUR (12/05 bis 07/07) derz. DG/Kooperationen: PAM (03/00 – 12/06): Food for Work PIV DG 55.3067.0; T-EUR 210 (PAM/Japan) Bericht Nr.