Saint-Sébastien-Sur-Loire Depuis Ses Origines

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lila À La Demande

Les services de transport Lila sur votre territoire Titre de transport Lila Lignes régulières Ligne 4-270-290 Gétigné / Clisson / Nantes Où acheter son ticket Lila ? Ligne 30 La Divatte / Nantes Ligne 31 La Regrippière / Nantes à bord des véhicules. Ligne 32 Château-Thébaud / Vertou Ligne 62 Vieillevigne / Nantes Allo Lila : 0 825 087 156 (0,15€/min) Conditions d’usage validation obligatoire des tickets par le conducteur à bord des véhicules Lila à la demande, Lila scolaire correspondance possible avec le réseau urbain de Inscriptions, circuits Sèvre-Maine-Goulaine : 02 40 54 54 66 Nantes Métropole : oblitération obligatoire à la Inscriptions, circuits Loire-Divatte : 02 51 71 92 14 montée. Inscriptions, circuits Vallet : 02 40 33 96 23 Inscriptions, circuits Clisson : 02 40 54 27 32 Inscriptions, circuits Aigrefeuille-sur-Maine : 02 40 06 62 53 Consultez les horaires : Durée de validité Pour un trajet aller (ou retour) : un ticket Lila est valable 2 heures sur le réseau Lila et 1 heure sur le réseau TAN en correspondance. Lila covoiturage Inscrivez-vous en tant que passager ou conducteur, consultez les annonces de covoiturage : 0 811 130 144 (prix d’un appel local) Vignoble Horaires : Vous êtes assuré d’être pris en charge selon la 02 40 54 86 19 plage horaire définie (voir tableau en pages intérieures). Les circuits sont organisés en fonction des réservations. L’horaire d’arrivée ne peut être garanti précisément. Lila à la demande Communauté de communes Sèvre, Maine et Goulaine, 1 rue du Fief de l’Isle, 44690 La Haye-Fouassière Tél. : 02 40 54 86 19 LNG – crédit photo ©altrendo images/guetty images - imprimé sur papier recyclé – Mars 2010 Une visite chez des amis, .. -

Voyage Sur La Sevre Nantaise De Vertou Au Chateau Du Coing Samedi Et Dimanche

DOSSIER DE PRESSE 1 L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes organise la 5è édition les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016. Durant le 1er weekend d’octobre, le Vignoble de Nantes se met dans tous ses états. De nombreuses animations autour de la découverte de la Viticulture, de la Gastronomie, du Patrimoine et de la Culture. Un événement pour les épicuriens, amateurs de découverte et de convivialité. De nombreuses animations seront proposées au public autour de la découverte de la Viticulture, de la Gastronomie, du Patrimoine et de la Culture. Un but, inviter les habitants de la métropole de Nantes, du Vignoble et de ses alentours à découvrir ou redécouvrir toutes les richesses et les surprises que peut apporter le territoire du Vignoble de Nantes. Une soirée apéritive pour commencer ce week-end de découvertes : un apéro-concert et un marché gourmand auront lieu à l’Hippodrome de Vertou le vendredi 30 septembre à partir de 17h30. Des vignerons et producteurs locaux vous accueilleront avec le quatuor de saxophones Lil’O Sax. Lil’O Sax vont vous faire voyager: jazz, latino, tango… Un concert aura également lieu à 19h avec le groupe The Sister in Law, quintet jazz et vocal. D’autres soirées dégustations-concerts ponctueront le week-end au Quatrain et au Champilambart. Des RDV dans des Caves étonNantes proposeront de s’initier aux vendanges, de randonner dans les vignes et de partager un repas vigneron. Des randonnées permettront de (re)découvrir le Vignoble de Nantes et ses paysages. Laissez-vous conter des lieux de patrimoine à Vertou, au Pallet et dans les marais de Goulaine avec le Pays d’Art et d’Histoire. -

Liste Des Écoles Privées De La Loire-Atlantique

Année scolaire 2020 - 2021 DSI - D3 - CDTI 44 - Bureau des études et statistiques Liste des écoles privées de la Loire-Atlantique Nombre d'écoles : 263 dont 16 écoles Hors Contrat Maternelle : 3 dont 2 écoles Hors Contrat Elémentaires et Primaires : 260 dont 14 écoles Hors Contrat E-MAIL : Les adesses e-mails finissant par "@ec44.scolanet.org" ont une limite de 250 Ko vendredi 18 décembre 2020 Page 1 sur 18 ABBARETZ N° imma : 1111U Primaire Circo : BLAIN - NOZAYTél. : 02.40.87.00.38 Port.: .... Dir : Mme RACINEUX Isabelle ST JOSEPH Contrat : Association e-mail : [email protected] / [email protected] 13 rue des Ecoles - 44170 ABBARETZ Site Internet : https://www.abbaretz-stjoseph.fr Rythme scolaire : 4 jours AIGREFEUILLE-SUR-MAINE N° imma : 1062R Primaire Circo : SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEUTél. : 02.40.06.62.51 Port.: .... Dir : M. MAGDELAINE Yann NOTRE-DAME Contrat : Association e-mail : [email protected] / [email protected] / [email protected] 47 avenue de Nantes - 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE Site Internet : Rythme scolaire : 4 jours ANCENIS-SAINT-GEREON N° imma : 1360P Primaire Circo : ANCENISTél. : 02.40.83.09.30 Port.: .... Dir : Mme GRALL Nathalie LE GOTHA Contrat : Association e-mail : [email protected] / [email protected] 56 rue des Maîtres - SAINT-GEREON - 44150 ANCENIS ST GEREON Site Internet : Rythme scolaire : 4 jours ANCENIS-SAINT-GEREON N° imma : 1107P Primaire Circo : ANCENISTél. : 02.40.83.12.14 Port.: .... Dir : M. GOURAUD Nathanael STE ANNE Contrat : Association e-mail : [email protected] / [email protected] / [email protected] 76 boulevard Ottman - ANCENIS - 44151 ANCENIS CEDEX Site Internet : https://www.ecoles-privees-ancenis.fr Rythme scolaire : 4 jours ASSERAC N° imma : 1102J Primaire Circo : GUERANDE - HERBIGNACTél. -

Risques Majeurs Sommes-Nous Exposés ?

D.I.C.R.I.M. DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS janvier 2007 Basse-Goulaine Bouaye Vertou Bouguenais Brains Carquefou RISQUES MAJEURS Couëron Indre Apprenons les bons réflexes ! La Chapelle-sur-Erdre La Montagne Le Pellerin Les Sorinières Mauves-sur-Loire Nantes Orvault Rezé Sautron St-Aignan de Grand Lieu St-Herblain St-Jean-de-Boiseau St-Léger-les-Vignes Sainte-Luce-sur-Loire St-Sébastien-sur-Loire Thouaré-sur-Loire Vertou DOCUMENT À CONSERVER Vertou À quels risques majeurs sommes-nous exposés ? Madame, Monsieur, ertou, comme les 24 autres communes de l’aggloméra- tion, s’inscrit dans la démarche de prévention des risques V majeurs engagée par Nantes Métropole. Elle participe à ce titre au Projet Local de Prévention des Risques et Pollutions. L’actualité illustre parfois les conséquences graves qui peu- vent être celles d’accidents industriels ou de phénomènes climatiques ou météorologiques tels que les inondations. Ces La Sèvre peut inonder rapidement droit du Parc de la Sèvre sur le pont du événements extrêmes, heureusement très rares, nécessitent x en période de crues d’automne ou Chêne, et quai de la Chaussée des Moines LAURENT DEJOIE cependant la mise en œuvre de dispositifs d’information et de d’hiver. La cote d’inondation est cepen- sur la maison Garrec. Maire de Vertou prévention auprès de l’ensemble des habitants de l’agglomé- dant dépendante du débit de la Loire. La commune est un secteur de transit et Vice-Président de Plusieurs secteurs sont concernés, glo- de desserte de matières dangereuses, Nantres Métropole ration, afin que chacun puisse être préparé à ces situations et connaître les gestes essentiels et comportements à adopter. -

Brasse BF 100M NL

Natation Elite 2017/2018 Le 13/12/2017, piscine municipale, 44120 Vertou Niveau : Comité UGSEL - UGSEL LOIRE ATLANTIQUE CJF 50m Papillon - Papillon 13/12/2017 Série 1 BEZIER MAYLISS 44-SNND - LYC ND D'ESPERANCE, SAINT NAZAIRE31" 70 Q 2 MICHELIS ELOISE 44-SNND - LYC ND D'ESPERANCE, SAINT NAZAIRE 32" 23 Q 3 DENAIS CAMILLE 44-NAEXCEDEX - COL/LYC EXTERNAT ENFANTS NANTAIS / F. 41" 86 BF 50m Papillon - Papillon 13/12/2017 Série 1 BIZET LOUISE 44-SNST - COL/LYC STE THERESE, SAINT-NAZAIRE41" 81 Q 2 ALLAIN MATHILDE CHA-CJ - COL/LYC ST JOSEPH, CHATEAUBRIANT 45" 65 Q 3 CHARLOTTE DELYA 44-COUS - COLLEGE STE PHILOMENE, COUËRON48" 62 Q 4 GUILLOUET EMMA 44-COUS - COLLEGE STE PHILOMENE, COUËRON48" 70 Q 5 HALLET GILOIS EMILIE CHA-CJ - COL/LYC ST JOSEPH, CHATEAUBRIANT 54" 74 6 CLOUET LUCIE PON-SM - COLLEGE ST MARTIN, PONTCHÂTEAU 1' 05" 69 BF 100m Dos - Dos 13/12/2017 Série 1 LE BOURHIS MAELIA 44-VALS - COLLEGE ST JOSEPH, VALLET 1' 26" 64 Q 2 ALLAIN MATHILDE CHA-CJ - COL/LYC ST JOSEPH, CHATEAUBRIANT 1' 33" 50 Q 3 COULON MARIE 44-SAVS - COLLEGE ST JOSEPH, SAVENAY 1' 41" 34 Q 4 GOUGON FREUCHET AMELIE 44-VERS - COLLEGE ST BLAISE, VERTOU 1' 45" 29 Q 5 BARNABE ADELE 44-SAVS - COLLEGE ST JOSEPH, SAVENAY 1' 48" 71 6 CLOUET LUCIE PON-SM - COLLEGE ST MARTIN, PONTCHÂTEAU 2' 00" 37 BF 100m Brasse - Brasse 13/12/2017 Série 1 GABORIT LOANE 44-VERS - COLLEGE ST BLAISE, VERTOU 1' 39" 57 Q 2 GABORIT LEONIE 44-VERS - COLLEGE ST BLAISE, VERTOU 1' 42" 47 Q 3 GOUGON FREUCHET AMELIE 44-VERS - COLLEGE ST BLAISE, VERTOU 1' 48" 03 Q 4 COULON MARIE 44-SAVS - COLLEGE ST JOSEPH, -

Basse-Goulaine, Vertou

ConseilsConseils N° d’urgence du distributeur Goût, VigilanceVigilance couleur 2.• •ne Laissez ne pas pas utiliser coulerutiliser l’eau(purgez) l’eau chaude chaude l’eau du de du N° d’urgence du distributeur votrerobinetrobinet robinet pour pour jusqu’à la lacuisine cuisine ce que ou oula l’eau la Veolia Eau : démarchagedémarchage à à retrouveboissonboisson un aspect normal (plus Veolia Eau : - Goût votrevotre domicile domicile de• •nettoyer nettoyercoloration quotidiennement quotidiennement marquée) les les 0202 40 40 16 16 15 15 15 15 - 24h/24 - 24h/24 Des gestes simples permettent 3.bouteilles Dèsbouteilles que l’eau ou ou carafes est carafes limpide, vous ToutToutTout savoirsavoirsavoir d’améliorer le goût et de maintenir • entretenir régulièrement les VousVous pouvez pouvez être être sollicité sollicité par par pouvez• entretenir de nouveau régulièrement la consommer les élé- la qualité de l’eau, notamment éléments de robinetterie sur la qualité de l’eau en 2018 courriercourrier ou ou par par téléphone téléphone par par ments de robinetterie sur la qualité de l’eau en 20202020 pour limiter l’absorption de plomb • il est interdit d’utiliser les ca- InformationInformation qualité qualité desdes sociétés sociétés vous vous proposant proposant de Contactez• il est interdit votre d’utiliser distributeur les cana- (7j/7 en cas de tuyauteries en plomb nalisations d’eau pour la mise InformationInformationInformation réglementaireréglementaire réglementaire annuelleannuelle annuelle souscrirede souscrire un contrat un contrat d’assurance d’assu- etlisations 24h/24) d’eauafin depour répondre la mise àen vos pouvant subsister sur votre réseau en terre de votre installation couvrantrance couvrant les risques les liés risques à vos liés questionsterre de votreet de installationsuivre l’évolution élec- privé (changement à la charge du électrique. -

Mariages De Saint Sébastien Sur Loire, Succursale Du Prieuré Saint

Mariages de Saint Sébastien sur Loire, succursale du prieuré Saint Jacques de Pirmil, Loire Atlantique, années 7.1602-11.1624 attention, la paroisse de Saint-Sébastien-d’Aigne, est devenue Saint-Sébastien-sur-Loire en 1790, en perdant la moitié d’elle-même par le rattachement du prieuré Saint Jacques de Pirmil à la vile de Nantes. Relevé sur microfilm aux A.D. de Loire-Atlantique par Odile HALBERT en 2002 le registre original, partiellement mangé par les souris, ne permet pas la restitution de certains actes. En outre, la lecture peut prêter à des erreurs, car la qualité est parfois illisible . Les paroisses sont en violet, les métiers en rouge, les lieux-dits en vert, les curiosités en rose. Je vous engage à télécharger le tout, pour reconstituer le puzzle familial. Vous avez téléchargé ce fichier sur le site d’histoire d’Odile HALBERT http://www.odile-halbert.com sur lequel vous trouverez histoire, modes de vie de nos ancêtres, actes notariés, chartriers, ainsi que mes adresses courriel et poste Travaux personnels, tous droits de reproduction réservés 1606.06.29 AMET Jan, en présence de Jullien Bureau père desdites Bureau BUREAU Jullienne (même jour que le mariage d’Ysabeau Bureau et Sébastien Lamy) 1619.11.26 APVRIL Jacques, en présence de Jan Lejay beau-frère dudit Avril BOBET Renée, en présence de Guyon Avril et Mathurin Bobet pères des mariés, 1607.07.26 ARNAUD Mathurin JAHANE… (mangé) Janne, en présence de François Saillant, Guillame Roux 1613.06.30 ARNOUL Jullien DUTAY Marguerite, en présence de Allain Marteaux, Michel Leroy, François -

Aide À L'achat

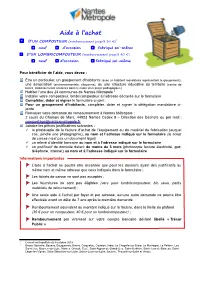

Aide à l’achat 1 D’UN COMPOSTEUR (remboursement jusqu’à 30 €) neuf d’occasion fabriqué soi-même D’UN LOMBRICOMPOSTEUR (remboursement jusqu’à 40 €) neuf d’occasion fabriqué soi-même Pour bénéficier de l’aide, vous devez : Être un particulier, un groupement d’habitants (avec un habitant mandataire représentant le groupement), une association (environnementale, citoyenne), ou une structure éducative du territoire (centre de loisirs, établissements scolaires dans le cadre d’un projet pédagogique) Habiter l’une des 24 communes de Nantes Métropole 2 Installer votre composteur, lombricomposteur à l’adresse déclarée sur le formulaire Compléter, dater et signer le formulaire ci-joint Pour un groupement d’habitants, compléter, dater et signer la délégation mandataire ci- jointe Renvoyer votre demande de remboursement à Nantes Métropole : 2 cours du Champs de Mars, 44923 Nantes Cedex 9 – Direction des Déchets ou par mail : [email protected] Joindre les pièces justificatives suivantes : la photocopie de la facture d’achat de l’équipement ou du matériel de fabrication (auquel cas, joindre une photographie), au nom et l’adresse indiqué sur le formulaire (le ticket de caisse n’est pas un document légal) un relevé d’identité bancaire au nom et à l’adresse indiqué sur le formulaire un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (photocopie facture électricité, gaz, téléphone, internet) au nom et à l’adresse indiqué sur le formulaire Informations importantes L’aide à l’achat ne pourra être accordée que pour les dossiers ayant -

Connaître Les Horaires

Infos web Tarifs en Loire-Atlantique Un service du Département Lignes Tarifs, fiches horaires, actualités : sedeplacer.loire-atlantique.fr Saint-Lumine Saint-Herblain de-Coutais Correspondance gratuite avec les réseaux urbains de l’agglomération Nantaise et Nazairienne. Vente en ligne de l’abonnement mensuel ÉGLISE et des carnets de 10 tickets Lila : 12 F www.tan.fr et www.stran.fr Ticket 2 BOURG Recherche d’horaires à partir 12 Carnet de 10 tickets 17,60 F d’un lieu de départ et d’un lieu d’arrivée : Paulx www.destineo.fr 12 Abonnement mensuel 54,90 F Tarif combiné train + car + bus ou tramway : 12 Bouguenais Abonnement mensuel - 26 ans** 42 F Connaître EXPRESS www.metroceane.fr LA PIRONNIÈRE Pass annuel* 51 F/mois Lila covoiturage : La Marne PASSAY RUE DU LAC covoiturage.loire-atlantique.fr *Prélèvement automatique sur 10 mois soit 510 F pour l’année (2 mois gratuits). PASSAY LES TROISSARDS Voir modalités auprès d’Allo Lila ou sur sedeplacer.loire-atlantique.fr. MOULIN DE PASSAY les horaires ** vendu dans les points de vente Lila sur présentation de la carte d’identité. VIEUX MOULIN LA CHAMPIONNIÈRE LE PONT DU GUY LA CROIX BLOT LE PLESSIS L’AUBRAIS Demi-tarifs sur les billets à l’unité (vendus dans les cars) N LA GRAVOUILLERIE LA BOULAIE BOURG • Enfant de 4 à 10 ans. VANNERIE RD STADE Nantes • Famille nombreuse (sur présentation de la carte SNCF 50 %). LA COMPOINTERIE BRISSONIÈRE • Personnes handicapées (sur présentation de la carte invalidité 80 %). LA BOURIE PONT ROUSSEAU • Ancien combattant (sur présentation de la carte). -

<<< Nantes-Chapelle St Jacques :: Clisson >>> 34,6 Km 8H35

Vers St-Jacques-de-Compostelle 12e étape <<< Nantes-Chapelle St Jacques :: Clisson >>> 34,6 km 8h35 Le château de Clisson, ancienne place forte des Marches de Bretagne Après les berges de la «plus belle rivière de France», votre pérégrination en Bretagne touche à sa fin. Cette dernière étape vous permettra de parcourir l'un des plus attachants et des plus agréables itinéraires que suivent les Chemins de Saint Jacques en Bretagne. Par la suite, vous aurez peut-être envie de parcourir cette «Voie des Capitales» dans le sens inverse comme le propose ce guide. Arriver au Mont-St-Michel est aussi un beau moment. Déjà les tuiles remplacent les ardoises, et le paysage s’adoucit jusqu’à se donner de faux airs de Toscane. Impression confirmée par le caractère italien de plusieurs monuments et propriétés de Clisson. Cette étape reliant deux sites jacquaires de première importance (Saint-Jacques de Pirmil à Nantes et le quartier Saint-Jacques de Clisson) suivra de façon assidue les rives de la Sèvre Nantaise et les vignobles du célèbre muscadet, vin blanc sec et léger dont le pèlerin prudent ne fera connaissance qu’au terme de l’étape. Demain votre chemin vous mènera en Vendée ... Cartes IGN utiles : Top100 124 Nantes – St-Nazaire au 1/100 000 1223 E Nantes au 1/25 000 1224 E Les Sorinières au 1/25 000 1324 O Clisson au 1/25 000 Renseignements Pratiques : Saint-Fiacre-sur-Maine - Mairie Tél 02 40 54 81 12 - Accueil-pèlerin, M. et Mme Honoré, 22 rue du Côteau, Tél 02 40 36 99 69 – 09 80 45 31 67 - Accueil-pèlerin, M. -

Une Agglomeration Attractive

DISTRICT AURAN AGGLOMERATION NANTAISE UNE AGGLOMERATION ATTRACTIVE Avec 550 000 habitants, l’Agglomération Nantaise connaît un dynamisme démographique soutenu au cours des années 1990. Elle a gagné près de 50 000 habitants en 9 ans, ce qui représente un taux annuel de progression de 1,04 %, soit le deuxième taux de Accroissement de la population dans les 11 premières progression observé sur agglomérations françaises entre 1990 et 1999 les 11 premières agglomé- rations françaises entre 1990 et 1999 (définition 1990). LILLE La ville de Nantes a connu la PARIS plus forte progression de NANTES STRASBOURG population entre 1990 et 1999, parmi les villes françaises de plus de LYON 100 000 habitants. Elle est la BORDEAUX GRENOBLE sixième ville de France. TAUX D'EVOLUTION ANNUELLE DE LA POPULATION TOULOUSE ENTRE 1990 ET 1999 1 % et plus MARSEILLE - AIX NICE 0,5 % à 0,9 % de 0 % à 0,4 % EVOLUTION DU NOMBRE D'HABITANTS ENTRE 1990 ET 1999 + 100 000 TOULON (Les résultats du recensement de 1999 + 60 000 + 30 000 présentés dans ce document sont ceux + 10 000 qui sont disponibles auprès de l’INSEE, Sources : INSEE - DISTRICT - AURAN au premier trimestre 2000). Les populations légales selon les définitions INSEE Population Population Population totale municipale sans doubles 1999 1999 comptes 1999 Le recensement de la population distingue Basse Goulaine 7 685 7 498 7 499 Bouaye 5 342 5 251 5 251 différentes populations légales (décret 98- Bouguenais 15 978 15 623 15 627 Carquefou 15 684 15 374 15 377 403 du 22 mai 1998) dont, La Chapelle sur Erdre 16 -

Vendée Accompagnement Social

Guémené-Penfao Permanence téléphonique sociale MSA Loire-Atlantique - Vendée 06/2020 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 Accompagnement social et de 13h30 à 16h30 02 40 41 39 68 Département de Loire-Atlantique Soulvache Pontchâteau Fercé Cécile Féret Ruffigné Rougé Noyal- Villepot sur-Brutz 02 40 41 38 66 Sion-les-Mines Lisa Farré [email protected] Châteaubriant Soudan Mouais 02 40 41 39 32 Pierric St-Aubin- Massérac des-Châteaux Juigné- [email protected] Lusanger des-Moutiers Derval Louisfert Conquereuil Erbray St-Nicolas- St-Vincent- Justine Noël Racine de-Redon Avessac des-Landes St-Julien- de-Vouvantes Guémené-Penfao Jans 02 40 41 38 63 Treffieux Issé Moisdon-la-Rivière La Chapelle- Fégréac Petit- Glain [email protected] Marsac-sur-Don Auverné Le Pin Sévérac Nozay Plessé La Grand-Auverné Vay Abbaretz Meilleraye- Nort-sur-Erdrede-Bretagne David Travert Blain St-Gildas- Le Gâvre des-Bois Puceul Vallons-de-l’Erdre La Grigonnais 02 40 41 39 65 Sylvie Tatard Riaillé Guenrouet Joué-sur-Erdre Ancenis Missillac [email protected] Saffré 02 40 46 55 20 Drefféac Herbignac Ste-Reine- Quilly Blain La Trans- Pannecé Assérac La Chapelle- de-Bretagne Ste-Anne- Chevallerais sur-Erdre [email protected] des-Marais sur-Brivet Teillé Pouillé-les- Pontchâteau Les Touches Côteaux Nort-sur-Erdre Mesquer Campbon Crossac Mouzeil La Roche- St-Molf Bouvron Héric Loireauxence Mésanger Blanche Piriac-sur-Mer St-Lyphard Prinquiau St-Joachim Fay-de-Bretagne Petit-Mars La Turballe Besné Montrelais