CINEMA E DISTOPIA – Exploração De Conceitos E Mundos Paralelos –

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Motoko Kusanagi: the Japanese Superwoman a Comparative Film Analysis of Rupert Sanders’ and Mamoru Oshii’S Ghost in the Shell

Motoko Kusanagi: the Japanese Superwoman A comparative film analysis of Rupert Sanders’ and Mamoru Oshii’s Ghost in the Shell Janina Ida Maria Ikäheimo Bachelor’s seminar and thesis (682285A) English philology, Faculty of Humanities University of Oulu Spring 2019 1 Abstrakti/Abstract Tässä kandintyössä tutkitaan Mamoru Oshiin ja Rupert Sandersin filmatisointeja Masamune Shirow’n Ghost in the Shell –mangasta. Hollywood on kuluneiden aikojen saatossa tuottanut useita uudelleenfilmatisointeja japanilaisista kulttiklassikoista: usein vaikka alkuperäinen elokuva ja päähenkilöt ovat japanilaisia, hahmot sekä miljöö vaihdetaan amerikkalaisiksi. Tarkastelen Ghost in the Shell -elokuvaa, joka on uudelleenfilmatisointi samannimisestä japanilaisesta animaatioelokuvasta. Elokuva sijoittuu yhä Japaniin, mutta pääosa näyttelijöistä on kaukaasialaisia. Ghost in the Shell oli aikanaan merkittävä elokuva vahvan aasialaisen naispäähenkilönsä johdosta. Päämääränäni on tutkia, miten elokuvissa näkyvä orientalismi ja oksidentalismi, eli idän ja lännen stereotypiat, sekä elokuvan näyttelijöiden etnisen taustan muuttaminen vaikuttavat päähenkilön hahmoon. Tutkin myös päähenkilön identiteettiä aasialaisena naisena, ja miten se muuttuu, kun näyttelijä vaihtuu amerikkalaiseen. Katsoin alkuperäisen vuonna 1995 ilmestyneen elokuvan japaninkielisellä ääniraidalla ja englanninkielisillä teksteillä, ja uuden, vuoden 2017 filmatisoinnin englanninkielisellä ääniraidalla. Hyödynnän tutkimuksessani artikkeleita liittyen animen historiaan, sekä rodun ja sukupuolen näkymiseen -

Strategy and Style in English and French Translations of Japanese Comic Books

DOCUMENT RESUME ED 463 675 FL 027 239 AUTHOR Howell, Peter TITLE Strategy and Style in English and French Translations of Japanese Comic Books. PUB DATE 2001-00-00 NOTE 12p.; For complete journal issue, see FL 027 235. PUB TYPE Information Analyses (070) Journal Articles (080) Reports Descriptive (141) JOURNAL CIT Edinburgh Working Papers in Applied Linguistics; n11 p59-66 2001 EDRS PRICE MF01/PC01 Plus Postage. DESCRIPTORS *Comics (Publications); Cultural Differences; *Cultural Influences; French; Japanese; *Translation ABSTRACT This article explores translation strategies in English and French versions of Japanese comic books, comparing English and French dialogue text regarding local color, atmospherics, and characterization. Section 1 describes Japanese comic books. Section 2 examines translation strategies. Sections 3 and 4 discuss local color and character locus (translation of culture-specific items and of non-standard dialect and foreigner talk). Section 5 discusses the translation of register (situations of language use) .Section 6 highlights comic book character role (the soldier, schoolgirl, and vamp) .Section 7 discusses atmospherics (jargonization) .Section 8 concludes that American translators used naturalizing strategies, both culturally (name changes and insertion of references to American culture) and linguistically (stereotypical use of dialects and use of heavily marked register). Strategies used in the French versions are less naturalizing than those used in the American versions. Culturally, they are more foreignizing in conserving names and culture-specific items. Linguistically, in some translations, transfers and calques from the English version are used, and as a result, the dialogue reads like a translation, but not from the Japanese original. Other French translations reveal linguistic neutralization with regard to dialect and register. -

The Significance of Anime As a Novel Animation Form, Referencing Selected Works by Hayao Miyazaki, Satoshi Kon and Mamoru Oshii

The significance of anime as a novel animation form, referencing selected works by Hayao Miyazaki, Satoshi Kon and Mamoru Oshii Ywain Tomos submitted for the degree of Doctor of Philosophy Aberystwyth University Department of Theatre, Film and Television Studies, September 2013 DECLARATION This work has not previously been accepted in substance for any degree and is not being concurrently submitted in candidature for any degree. Signed………………………………………………………(candidate) Date …………………………………………………. STATEMENT 1 This dissertation is the result of my own independent work/investigation, except where otherwise stated. Other sources are acknowledged explicit references. A bibliography is appended. Signed………………………………………………………(candidate) Date …………………………………………………. STATEMENT 2 I hereby give consent for my dissertation, if accepted, to be available for photocopying and for inter-library loan, and for the title and summary to be made available to outside organisations. Signed………………………………………………………(candidate) Date …………………………………………………. 2 Acknowledgements I would to take this opportunity to sincerely thank my supervisors, Elin Haf Gruffydd Jones and Dr Dafydd Sills-Jones for all their help and support during this research study. Thanks are also due to my colleagues in the Department of Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University for their friendship during my time at Aberystwyth. I would also like to thank Prof Josephine Berndt and Dr Sheuo Gan, Kyoto Seiko University, Kyoto for their valuable insights during my visit in 2011. In addition, I would like to express my thanks to the Coleg Cenedlaethol for the scholarship and the opportunity to develop research skills in the Welsh language. Finally I would like to thank my wife Tomoko for her support, patience and tolerance over the last four years – diolch o’r galon Tomoko, ありがとう 智子. -

Century Cinema?

chapter 11 Cosmopolitan Pleasures and Affects; or Why Are We Still Talking about Yellowface in Twenty- First- Century Cinema? Felicia Chan Introduction1 Yellowface and cinema share their roots in the theatre. Writing about yellow- face performance in the 19th century, Sean Metzger (2004: 628) argues that the ‘Chinaman’ fetish ‘substitutes for and conceals the dominant anxieties about Chinese immigrants among the white majority in the late 1800s [in America]’, and the ‘Chinaman character serves as a vessel, encapsulating a range of anx- ieties produced by white concerns over the presence of Chinese people in the United States social and economic order’ (ibid.: 643). Indeed, yellowface per- formed as camp and comic representation via the racial impersonation of East Asian peoples (not only Chinese) by way of caricature extended well into the 20th century – Mickey Rooney’s short- tempered, buck- toothed and heavily be- spectacled Mr Yunioshi in Breakfast at Tiffany’s (Blake Edwards, 1961) still jars (Ito 2014) – and also as figures of fear, such as the Fu Manchu figure in numer- ous books, films, television programs, comics and radio. Jill Lane (2008: 1730) suggests that ‘racial impersonation – acting in the name and place of the other through such practices as blackface, redface, yellowface, cross- dressing, and drag – has played a particularly important role in the imagination and aesthet- ic articulation of national communities across the Americas’. Yellowface is now, by and large, perceived as an offensive and unacceptable practice, yet it persists, even in films as recent as Cloud Atlas (Lana Wachowski 2012), in which actors Hugo Weaving and Jim Sturgess have their facial features altered with prosthetics to appear ‘Asian’ in the film’s fictional ‘neo- Seoul’ city (Le 2012). -

Revisiting the Philosophy of Ghost in the Shell

Mirt KOMEL* THE GHOST OUTSIDE ITS SHELL: REVISITING THE PHILOSOPHY OF GHOST IN THE SHELL Abstract. The article engages with the popular Japanese media franchise Ghost in the Shell, discerning its cultur- al aspects and influence through a philosophical reflec- tion of its main materialistic idea, namelly, the dual relationship between mind and body. The interpreta- tion is legitimazied by the fact that the author of the original manga series, Masamune Shirow, was influ- enced by Arthur Koestler’s book Ghost in the Machine, esentially a structuralist anti-Cartesian meditation. The author of the present article argues that the main under- lying materialistic idea of the ghost in the shell can be originally reinterpreted and developed further through Hegelian dialectics. Keywords: Ghost in the Shell, Japanese Manga, Cultural 920 Studies, Philosophy, Cartesian Materialism, Hegelian Dialectis Introduction Ghost in the Shell, a popular Japanese media franchise inspired by Arthur Koestler’s book The Ghost in the Machine,1 was originally written and illustrated by Masamune Shirow in 1989 as a seinen manga2 with the title 攻殻機動隊 (transliterated as Kōkaku Kidōtai, literally “Mobile Armored Riot Police”). Due to its enormous popularity the original manga and its sequels inspired several anime adaptations, starting in 1995 with the film Ghost in the Shell, then in 2002 the television series Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, in 2004 followed by another film, Ghost in the Shell: Innocence, and in 2013 by an OVA reboot (original video animation), Ghost in the Shell: Arise, and again a movie in 2015 based on the Arise series, Ghost in * Mirt Komel, Phd, Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. -

Gendered Cyborgs and Human Boundaries in Mamoru Oshii's

UNIVERSITY OF HAIFA FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF ASIAN STUDIES Creatures on Borderlands: Gendered Cyborgs and Human Boundaries in Mamoru Oshii’s Ghost in the Shell Movies A seminar paper in the course Contemporary Japanese Popular Culture Submitted to: Dr. Michal Daliot-Bul 2014 Table of Content Introduction .......................................................................................................................... 1 Chapter 1: Representations of the Gendered Cyborg .............................................. 4 Chapter 2: Constructing the Human-Machine Hybrid ............................................. 9 Chapter 3: The Films as a Mirror of Japanism ........................................................ 15 Conclusion .......................................................................................................................... 18 Bibliography ...................................................................................................................... 20 Introduction They fascinate us because they are not like us and yet just like us. - Anne Balsamo, Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women. The idea of artificial life created from inanimate materials has always fascinated human beings. Since Science Fiction emerged as a genre, it extended to explore fears and desires that run deep within our cultures.Sophisticated dimensions were further added to the genrewith the invention of cybernetics in the 1960s and the subsequent emergence of cyberpunk in the 80s, but it could be argued -

Perils of Hollywood Whitewashing?: a Review of 'Ghost in the Shell' Movie

Markets, Globalization & Development Review Volume 3 Number 1 Critical Perspectives on Marketing Article 6 from Japan - Part 1 2018 Perils of Hollywood Whitewashing?: A review of 'Ghost in the Shell' movie Kosuke Mizukoshi Tokyo Metropolitan University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.uri.edu/mgdr Part of the Anthropology Commons, Economics Commons, Marketing Commons, Other Business Commons, and the Sociology Commons Recommended Citation Mizukoshi, Kosuke (2018) "Perils of Hollywood Whitewashing?: A review of 'Ghost in the Shell' movie," Markets, Globalization & Development Review: Vol. 3: No. 1, Article 6. DOI: 10.23860/MGDR-2018-03-01-06 Available at: https://digitalcommons.uri.edu/mgdr/vol3/iss1/6https://digitalcommons.uri.edu/mgdr/vol3/ iss1/6 This Media Review is brought to you for free and open access by DigitalCommons@URI. It has been accepted for inclusion in Markets, Globalization & Development Review by an authorized editor of DigitalCommons@URI. For more information, please contact [email protected]. Perils of Hollywood Whitewashing?: A review of 'Ghost in the Shell' movie Cover Page Footnote The author expresses his thanks to MGDR editors, and especially to an MGDR reviewer with deep expertise in film and media, for detailed help in the development of this paper. This media review is available in Markets, Globalization & Development Review: https://digitalcommons.uri.edu/ mgdr/vol3/iss1/6 Mizukoshi: Movie Review - Ghost in Shell Film Review Perils of Hollywood Whitewashing?: A review of Ghost in the Shell movie Introduction Ghost in the Shell was first produced as a Japanese animated film in 1995, and established a cult status due to its philosophical depth and its sophistication in cultivating the ‘posthuman’ condition in its narrative core. -

Le Vivant Dans L'art

Le vivant dans l’art : un questionnement renouvelé par l’essor des nouvelles technologies. Camille Prunet To cite this version: Camille Prunet. Le vivant dans l’art : un questionnement renouvelé par l’essor des nouvelles technolo- gies.. Art et histoire de l’art. Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2014. Français. NNT : 2014PA030035. tel-01175893 HAL Id: tel-01175893 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01175893 Submitted on 13 Jul 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 2 L’intérêt des artistes pour les biotechnologies remonte aux années 1990. De nombreux travaux universitaires se sont penchés depuis sur ces interactions entre art et biotechnologie. En regardant de plus près les œuvres conçues à l’aide des biotechnologies, on s’aperçoit de leur importance dans l’œuvre. Comment l’utilisation des nouvelles technologies révèle-t-elle une évolution de l'appréhension artistique du vivant ? Ouvrir la réflexion au vivant, c’est-à-dire êtres humains, animaux et végétaux, permet de rendre compte d’une tentative de dépasser l’anthropocentrisme, tout en soulignant la dépendance des autres vivants envers l’espèce humaine. Les œuvres sont autant de scénarios qui, s’ils ne sont pas nécessairement pertinents sur le plan scientifique, permettent d’évoquer les enjeux des avancées technologiques. -

Lack of Diversity in Movies Continues by REEMA SALEH Them Under the Guise of Wanting More Money When in for Them Has Been Around for All This Time

6 News | The Cavalier | May lack of diversity in movies continues by REEMA SALEH them under the guise of wanting more money when in for them has been around for all this time. reality, every movie that has been whitewashed ever has “In ‘Pan,’Tiger Lilly is supposed to be Native Ameri- ollowing the release of photographs by bombed,” Baylis said. “These roles are the ones that are can, and she is played by Rooney Mara, who is very white. Paramount Pictures that unveiled Scarlett being given to white people and people of color are being There’s the “The Lone Ranger”, where Johnny Depp plays Johansson as the main character of this erased from their own stories.” a very racist version of a Native American. There’s Aloha, American adaptation of Ghost in the While Scarlett Johansson’s casting has been contro- where Emma Stone plays an Asian-American character Shell, fans of the original franchise and versial, claims that Paramount Studios have been experi- when she is very white. You have “The Last Airbender”, others grew angry at the casting of a menting with computer imagery to make Johanson appear where only the villains and extras are portrayed by Asian white woman to play the Japanese Mo- more Asian has been met with more anger. actors in a pretty Asian-influenced film,” Baylis said. “There F toko Kusanagi. “I’m a little bit bothered that rather than hire an are so many movies that consistently do this, but all of “By casting a white actor into a role that would have Asian actor to play the part they would create and devel- these movies have bombed. -

“It Is Time to Become a Part of All Things”: Understanding Identity Outside of Humanist Ontology

“IT IS TIME TO BECOME A PART OF ALL THINGS”: UNDERSTANDING IDENTITY OUTSIDE OF HUMANIST ONTOLOGY A Thesis by KRISTOPHER LEE LONDON Submitted to the Graduate School at Appalachian State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS December 2016 Department of English “IT IS TIME TO BECOME A PART OF ALL THINGS”: UNDERSTANDING IDENTITY OUTSIDE OF HUMANIST ONTOLOGY A Thesis by KRISTOPHER LEE LONDON December 2016 APPROVED BY: Başak Çandar, Ph.D. Chairperson, Thesis Committee Chris Meade, Ph.D. Member, Thesis Committee Germán Campos-Muñoz, Ph.D. Member, Thesis Committee Carl Eby, Ph.D. Chairperson, Department of English Max C. Poole, Ph.D. Dean, Cratis D. Williams School of Graduate Studies Copyright by Kristopher Lee London 2016 All Rights Reserved Abstract “IT IS TIME TO BECOME A PART OF ALL THINGS”: UNDERSTANDING IDENTITY OUTSIDE OF HUMANIST ONTOLOGY Kristopher Lee London B.A., University of North Carolina at Chapel Hill M.A., Appalachian State University Chairperson: Başak Çandar The following thesis analyzes two anime works by Japanese filmmaker Mamoru Oshii, Ghost in the Shell and Ghost in the Shell 2: Innocence, in order to theorize a way of being outside of humanist ontology through the subversive cyborg politics dramatized within the films. Both films reveal the failure of humanist paradigms in accounting for identity and provide an alternative, more holistic model of existence that emphasizes interconnectivity over human individualism that pivots on human’s self-made exclusivity. In Ghost in the Shell and Innocence, humanist paradigms are suggested to prescribe ready-made ways of perceiving and interacting with the world such that new ways of being are precluded. -

Negotiating Images of the Chinese: Representations of Contemporary Chinese and Chinese Americans on US Television

Negotiating Images of the Chinese: Representations of Contemporary Chinese and Chinese Americans on US Television A Thesis Submitted to School of Geography, Politics, and Sociology For the Degree of Doctor of Philosophy Cheng Qian September, 2019 !i Negotiating Images of the Chinese: Representations of Contemporary Chinese and Chinese Americans on US Television ABSTRACT China's rise has led to increased interest in the representation of Chinese culture and identity, espe- cially in Western popular culture. While Chinese and Chinese American characters are increasingly found in television and films, the literature on their media representation, especially in television dramas is limited. Most studies tend to focus on audience reception with little concentration on a show's substantive content or style. This thesis helps to fill the gap by exploring how Chinese and Chinese American characters are portrayed and how these portrayals effect audiences' attitude from both an in-group and out-group perspective. The thesis focuses on four popular US based television dramas aired between 2010 to 2018. Drawing on stereotype and stereotyping theories, applying visual analysis and critical discourse analysis, this thesis explores the main stereotypes of the Chinese, dhow they are presented, and their impact. I focus on the themes of enemies, model minor- ity, female representations, and the accepted others. Based on the idea that the media can both con- struct and reflect the beliefs and ideologies of a society I ask how representational practice and dis- cursive formations signify difference and 'otherness' in relation to Chinese and Chinese Americans. I argue that while there has been progress in the representation of Chinese and Chinese Americans, they are still underrepresented on the screen. -

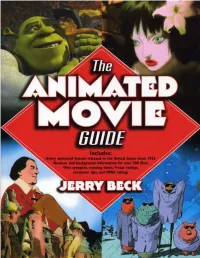

The Animated Movie Guide

THE ANIMATED MOVIE GUIDE Jerry Beck Contributing Writers Martin Goodman Andrew Leal W. R. Miller Fred Patten An A Cappella Book Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Beck, Jerry. The animated movie guide / Jerry Beck.— 1st ed. p. cm. “An A Cappella book.” Includes index. ISBN 1-55652-591-5 1. Animated films—Catalogs. I. Title. NC1765.B367 2005 016.79143’75—dc22 2005008629 Front cover design: Leslie Cabarga Interior design: Rattray Design All images courtesy of Cartoon Research Inc. Front cover images (clockwise from top left): Photograph from the motion picture Shrek ™ & © 2001 DreamWorks L.L.C. and PDI, reprinted with permission by DreamWorks Animation; Photograph from the motion picture Ghost in the Shell 2 ™ & © 2004 DreamWorks L.L.C. and PDI, reprinted with permission by DreamWorks Animation; Mutant Aliens © Bill Plympton; Gulliver’s Travels. Back cover images (left to right): Johnny the Giant Killer, Gulliver’s Travels, The Snow Queen © 2005 by Jerry Beck All rights reserved First edition Published by A Cappella Books An Imprint of Chicago Review Press, Incorporated 814 North Franklin Street Chicago, Illinois 60610 ISBN 1-55652-591-5 Printed in the United States of America 5 4 3 2 1 For Marea Contents Acknowledgments vii Introduction ix About the Author and Contributors’ Biographies xiii Chronological List of Animated Features xv Alphabetical Entries 1 Appendix 1: Limited Release Animated Features 325 Appendix 2: Top 60 Animated Features Never Theatrically Released in the United States 327 Appendix 3: Top 20 Live-Action Films Featuring Great Animation 333 Index 335 Acknowledgments his book would not be as complete, as accurate, or as fun without the help of my ded- icated friends and enthusiastic colleagues.