Le Risque Industriel En Haute-Vienne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

De 1000 Habitants - 87 - 19 Février 2020

Candidats des communues de - de 1000 habitants - 87 - 19 février 2020 Commune Nom du candidat Prénom du candidat Arnac-la-Poste BEAUBERT Damien Arnac-la-Poste BÉCHADE Laurent Arnac-la-Poste CAMUS Jean-Luc Arnac-la-Poste CHANTON Amanda Arnac-la-Poste COULON Emilie Arnac-la-Poste COURET Patrice Arnac-la-Poste DRIEUX Sophie Arnac-la-Poste DUPUIS Sandra Arnac-la-Poste GUILLON Jean-Claude Arnac-la-Poste JOLY Solange Arnac-la-Poste LAGORCE Loïc Arnac-la-Poste MARGNOUX Gérard René Arnac-la-Poste NARDOT Christiane Arnac-la-Poste POUJAUD Brigitte Arnac-la-Poste VINCENT Hélène Balledent BAZIN Marie-Anise Balledent BURGUES Marie-Alexandrine Balledent COURIVAUD Gérard Balledent GAVRILIDIS Alexandre Balledent GUILLEMOT Aurélie Balledent GUILLOIS Eric Balledent HAWES Roseita Balledent MICHELET Marc Balledent PAILLER Christophe Balledent PETIT Mady Balledent THOMAS Marie-Laure Les Billanges BIGAS Janine Les Billanges CARRIAUD Alexandrine Les Billanges GOURCEYROLLE Jacques Les Billanges JAPAUD Isabelle Les Billanges LAGUILLAUME Jean-Pierre Les Billanges MACQ Daniel Les Billanges MONIER David Les Billanges PASQUER Bruno Les Billanges PERTHUISOT Manuel Les Billanges RUIZ Philippe Les Billanges TOUCHARD Martine Blanzac BLANCHOT François Blanzac DE RESENDE Antonio Blanzac DEBERRY Franck Blanzac DUMET Emmanuel Blanzac JEAN Hubert Blanzac LAFOREST Cédric Blanzac MALPAUD Colette Blanzac NYHOLM Christian Blanzac PAILLOUX Nadège Blanzac PREVOST Jean-Marie Blanzac TREVISIOL Nöel Blond BLANCO-GARCIA Christine Blond DESROCHES Irène Blond DUBREUIL Bernadette Blond -

AFR) En Haute-Vienne

Répartition des Aides à finalité régionale (AFR) en Haute-Vienne Saint-Georges-les-Landes St-Martin- le-Mault Les Grands-Chézeaux Verneuil- Cromac Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Mailhac- Saint-Sulpice-les-Feuilles sur-Benaize Azat-le-Ris Tersannes Saint-Léger- Magnazeix Arnac-la-Poste La Bazeuge St-Hilaire- Val-d’Oire Oradour- la-Treille et Gartempe Magnac- St-Genest Dinsac Dompierre- Laval les-Eglises Le Dorat St-Sornin- St Sornin- St Amand-Magnazeix la-Marche St-Ouen- St-Bonnet- Leulac sur-Gartempe Droux Villefavard Saint-Martial-sur-Isop de-Bellac La Croix- Fromental sur-Gartempe Rancon Peyrat- Blanzac Châteauponsac Gajoubert de-Bellac Folles Val-d’Issoire Bellac Bessines- Balledent sur-Gartempe St-Junien- les-Combes Bersac- Laurière Nouic sur-Rivalier Berneuil St-Pardoux-le-Lac Mortemart St-Sulpice- Breuilaufa Laurière Blond Le Buis Razès St-Léger- la-Montagne Montrol- Vaulry Jabreilles-les-Bordes Sénard Nantiat Compreignac Chamboret La Jonchère- Cieux Thouron St-Sylvestre St Maurice Les Billanges Peyrilhac St-Jouvent St-Laurent- Javerdat les-Eglises Bonnac-la-Côte Ambazac Oradour- sur-Glane Nieul Le Châtenet- Chaptelat St Martin- Saint-Junien Rilhac- en-Dognon St-Brice- Veyrac St-Gence Rancon Terressus Sauviat-sur-Vige sur-Vienne St Priest- St-Victurnien Taurion Saillat-sur-Vienne Couzeix Le Palais- Chaillac- St-Martin- Ste-Marie-de-Vaux Moissannes sur-Vienne de-Jussac sur-Vienne St-Yrieix- Verneuil- St-Just- Royères Cognac- sous-Aixe sur-Vienne le-Martel Limoges Panazol St-Léonard- Cheissoux Rochechouart la-Forêt de-Noblat -

Taux De Radon 222 Dans L'eau De Distribution De 98 Communes De La Haute-Vienne

Taux de radon 222 dans l'eau de distribution de 98 communes de la Haute-Vienne Document établi par la CRIIRAD à partir du listing que lui a transmis, le 10 février 2010, la journaliste Sophie Le Gall. Celle-ci l'avait obtenu, le 8 février, d'un responsable de la DDASS au cours d'une interview. Activités MOYENNES en radon 222 Activités MAXIMALES en radon 222 Communes contrôlées par la DDASS 87 Nombre de en Bq/l prélèvements Bq/l Lieux de prélèvement Activités moyennes en radon 222 : < 10 Bq/l Panazol < 2 1 < 2 Le Pas de la Mule- La Vienne Solignac < 2 2 < 4 Station du Bourg Janailhac < 3 1 < 3 La Jaye-Chamessouze neutralisation Le Chalard < 4 1 < 4 Station Les Crozes Saint Junien 2 3 5 Fontbonne chloration Château-Chervix 4 1 4 Bournazeau chloration Limoges 4 88 19 Le Mazeaud livraison Glanges 7 1 7 Le Monteil chloration Saillat sur Vienne 8 1 8 Chaumeix Station de traitement Saint Vitte sur Briance 8 1 8 Mont Gargan chloration Saint Méard 8 1 8 Amboiras mélange Châteauneuf la Forêt 9 2 10 Bourg mélange Activités moyennes en radon 222 : de 10 Bq/l à 50 Bq/l Saint-Léonard-de-Noblat 10 3 30 Lajoumard neutralition Champsac 11 1 11 Les Hautes Barrière neutralisation Roziers Saint Georges 12 1 12 Chataignaud chloration Saint-Bonnet-Briance 12 2 19 Fressange chloration Nexon 17 2 25 Chamessouze-Veyrinas neutralisation Sussac 17 2 20 Clos mélange Saint-Sulpice-les-Feuilles 19 1 19 Piégut chloration Saint-Paul 19 1 19 Fondadouze chloration Saint-Germain-les-Belles 20 1 20 La Grillière choration Eybouleuf 25 1 25 La Roche neutralisation La-Croissille-sur-Briance -

C O M M U N I Q U É P R E S

COMMUNIQUÉ DE PRESSE La Jonchère Saint-Maurice, le 7 mai 2020 DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE PUBLIQUE 100% DES CHANTIERS ONT REPRIS EN HAUTE-VIENNE Stoppés depuis le début du coninement, les travaux de déploiement du réseau public de ibre optique à la maison, pilotés par DORSAL, reprennent progressivement sur les trois départements du Limousin. En Haute-Vienne, 100% des chantiers engagés avant la crise sanitaire ont redémarré, avec à ce jour environ 80% des effectifs mobilisés. Ce jeudi 7 mai, Jean-Marie Bost (Président de DORSAL), Jean-Claude Leblois (Président du Département), accompagnés de Pierre Massy (Président de la CCI) et Julien Delaye (Président de la Fédération des Travaux Publics de la Haute-Vienne) se sont rendus sur un des chantiers, à la Jonchère Saint-Maurice. L’occasion de vériier les mesures de protection mises en place et faire le point sur le moral des équipes ! ASSURER LA SÉCURITÉ DES INTERVENANTS Fin mars, les Plans Généraux de Coordination (PGC)* Parmi les mesures mises en place : avaient été mis à jour par DORSAL pour intégrer le • chaque matin, un « brieing sécurité COVID » réalisé risque COVID-19 ; puis ajustés début avril sur la base et un questionnaire individuel rempli par chaque du Guide des bonnes pratiques, élaboré par les acteurs intervenant précisant l’absence de symptômes, de la ilière du BTP et l’État. • le port obligatoire du masque et de lunettes de protection, À l’appui de ces PGC, Axione Bouygues Energies & • un lavage des mains régulier, avec du savon ou du gel Services (entreprise titulaire du marché de conception- hydro-alcoolique, construction du réseau en Haute-Vienne) ainsi que • des outils utilisés de façon individuelle et désinfectés leurs sous-traitants, ont donc pu s’organiser pour régulièrement, assurer la reprise progressive des chantiers, dans • une seule personne par véhicule, le respect des consignes sanitaires et des règles • des pauses effectuées avec une distance minimum d’hygiène préconisées. -

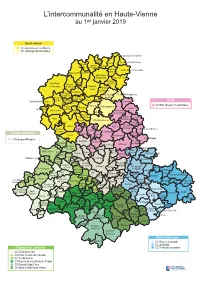

Carte Des Com Com 2019

L’intercommunalité en Haute-Vienne au 1er janvier 2019 Haut Limousin CC Haut-Limousin en Marche CC Gartempe-Saint-Pardoux Saint-Georges-les-Landes St-Martin- le-Mault Les Grands-Chézeaux Verneuil- Cromac Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Mailhac- Saint-Sulpice-les-Feuilles sur-Benaize Azat-le-Ris Tersannes Saint-Léger- Magnazeix Arnac-la-Poste La Bazeuge St-Hilaire- Val-d’Oire Oradour- la-Treille et Gartempe Magnac- St-Genest Dinsac Dompierre- Laval les-Eglises Le Dorat St-Sornin- St Sornin- St Amand-Magnazeix la-Marche St-Ouen- St-Bonnet- Leulac sur-Gartempe Droux Villefavard Saint-Martial-sur-Isop de-Bellac La Croix- Fromental ELAN sur-Gartempe Rancon CC Elan Limousin Avenir Nature Peyrat- Blanzac Châteauponsac Gajoubert de-Bellac Folles Val-d’Issoire Bellac Bessines- Balledent sur-Gartempe St-Junien- les-Combes Bersac- Laurière Nouic sur-Rivalier Berneuil St-Pardoux-le-Lac Mortemart St-Sulpice- Breuilaufa Laurière Blond Le Buis Razès St-Léger- la-Montagne Montrol- Vaulry Jabreilles-les-Bordes Sénard Nantiat Compreignac Limoges Métropole Chamboret La Jonchère- Cieux Thouron St-Sylvestre St Maurice CU Limoges-Métropole Les Billanges Peyrilhac St-Jouvent St-Laurent- Javerdat les-Eglises Bonnac-la-Côte Ambazac Oradour- sur-Glane Nieul Le Châtenet- Chaptelat St Martin- Saint-Junien Rilhac- en-Dognon St-Brice- Veyrac St-Gence Rancon Terressus Sauviat-sur-Vige sur-Vienne St Priest- St-Victurnien Taurion Saillat-sur-Vienne Couzeix Le Palais- Chaillac- St-Martin- Ste-Marie-de-Vaux Moissannes sur-Vienne de-Jussac sur-Vienne St-Yrieix- Verneuil- -

Circonscriptions De La Haute-Vienne

Circonscriptions de la Haute-Vienne St St Martin- Georges le-Mault Verneuil- Cromac les Les Grands Lussac-les- Landes Chézeaux Moustiers Jouac Eglises Meilhac- St Sulpice-les- Azat-le-Riz sur- Feuilles Tersannes St Léger-Magnazeix Benaize Thiat La Arnac-la- Bussière- Oradour- Bazeuge St Hilaire-la- Poste Poitevine Darnac St Genest Treille Dinsac Dompierre- Magnac-Laval les- St Barbant Le Dorat St Sornin Eglises St Sornin- la Marche St Ouen-sur- Leulac St Amand- St Bonnet La Croix sur Magnazeix St Martial- Gartempe Droux Villefavard de Bellac Gartempe sur-Isop Fromental Peyrat-de-Bellac Rancon Châteauponsac Gajoubert Blanzac Folles Mézières-sur-Issoire Bessines- Bellac Balledent sur-Gartempe St Junien- les-Combes Bersac- St Laurière Bussière- Nouic Roussac sur-Rivalier Berneuil Symphorien Boffy Blond St Pardoux Mortemart sur St Sulpice- Breuilaufa Laurière Couze St Léger- Montrol- Vaulry Le Buis Razès la-Montagne Jabreilles- Sénard Nantiat les- Chamboret Compreignac Bordes Cieux Thouron St Sylvestre La Jonchère- St Maurice Les Billanges Javerdat Peyrilhac St Jouvent St Laurent- Oradour- Bonnac-la- Ambazac les-Eglises sur-Glane Côte Nieul Chaptelat St Junien St Gence St Martin- St Brice- Rilhac- Le Veyrac St Priest- Terressus sur- Rancon Chatenet Sauviat-sur-Vige Saillat- Taurion Vienne St Victurnien en sur-Vienne Couzeix Dognon Chaillac- St Martin- Ste Marie Le Palais- sur-Vienne de Vaux sur-Vienne Moissannes de-Jussac St Yrieix- Verneuil-sur- Cognac- Royères sous Aixe Vienne St Just-le- Rochechouart la-Forêt Panazol Martel St Priest- -

Répartition Des Zones De Revitalisation Rurale (ZRR) En Haute-Vienne

Répartition des Zones de revitalisation rurale (ZRR) en Haute-Vienne Saint-Georges-les-Landes St-Martin- le-Mault Les Grands-Chézeaux Verneuil- Cromac Lussac- Jouac Moustiers les-Eglises Mailhac- Saint-Sulpice-les-Feuilles sur-Benaize Azat-le-Ris Tersannes Saint-Léger- Magnazeix Arnac-la-Poste La Bazeuge St-Hilaire- Val-d’Oire Oradour- la-Treille et Gartempe Magnac- St-Genest Dinsac Dompierre- Laval les-Eglises Le Dorat St-Sornin- St Sornin- St Amand-Magnazeix la-Marche St-Ouen- St-Bonnet- Leulac sur-Gartempe Droux Villefavard Saint-Martial-sur-Isop de-Bellac La Croix- Fromental sur-Gartempe Rancon Peyrat- Blanzac Châteauponsac Gajoubert de-Bellac Folles Val-d’Issoire Bellac Bessines- Balledent sur-Gartempe St-Junien- les-Combes Bersac- Laurière Nouic sur-Rivalier Berneuil St-Pardoux-le-Lac Mortemart St-Sulpice- Breuilaufa Laurière Blond Le Buis Razès St-Léger- la-Montagne Montrol- Vaulry Jabreilles-les-Bordes Sénard Nantiat Compreignac Chamboret La Jonchère- Cieux Thouron St-Sylvestre St Maurice Les Billanges Peyrilhac St-Jouvent St-Laurent- Javerdat les-Eglises Bonnac-la-Côte Ambazac Oradour- sur-Glane Nieul Le Châtenet- Chaptelat St Martin- Saint-Junien Rilhac- en-Dognon St-Brice- Veyrac St-Gence Rancon Terressus Sauviat-sur-Vige sur-Vienne St Priest- St-Victurnien Taurion Saillat-sur-Vienne Couzeix Le Palais- Chaillac- St-Martin- Ste-Marie-de-Vaux Moissannes sur-Vienne de-Jussac sur-Vienne St-Yrieix- Verneuil- St-Just- Royères Cognac- sous-Aixe sur-Vienne le-Martel Limoges Panazol St-Léonard- Cheissoux Rochechouart la-Forêt de-Noblat -

Recueil Des Actes Administratifs N°87-2018-105 Publié Le 16 Novembre 2018

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°87-2018-105 HAUTE-VIENNE PUBLIÉ LE 16 NOVEMBRE 2018 1 Sommaire DIRECCTE 87-2018-11-08-001 - 2018 HAUTE-VIENNE SAP RECEPISSE DECLARATION SARL AIDES ET SERVICES 87 - 74 B AVENUE GARIBALDI - 87000 LIMOGES (3 pages) Page 4 Direction Départementale des Territoires 87 87-2018-10-22-006 - Annexe à l'arrêté modificatif à l'arrêté du 10 juillet 2012 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de La Roche L'Abeille (1 page) Page 8 87-2018-10-22-008 - Annexe à l'arrêté modificatif à l'arrêté du 11 mai 1971 modifié fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Saint-Priest-Ligoure (1 page) Page 10 87-2018-10-22-007 - Arrêté modificatif à l'arrêté du 10 juillet 2012 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de La Roche L'Abeille (2 pages) Page 12 87-2018-10-22-009 - Arrêté modificatif à l'arrêté du 11 mai 1971 modifié fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Saint-Priest-Ligoure (2 pages) Page 15 87-2018-11-05-005 - Arrêté modificatif à l'arrêté du 24 juillet 2012 fixant la liste des parcelles soumises à l'action de l'association communale de chasse agréée de Isle (2 pages) Page 18 87-2018-10-25-006 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément au titre de la protection de l'environnement de l'association Barrage Nature Environnement (2 pages) Page 21 87-2018-10-25-005 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément au titre de la protection de l'environnement de l'association groupe mammalogique -

Milieux Déterminants Espèces Déterminantes

secteur de nombreux territoires de chasse très favorables, compte tenu de la présence des bois de feuillus et des lisières très nombreuses également. On peut citer quelques gîtes bien connus et suivis régulièrement depuis plusieurs années : caves et souterrains de La Barre, de Chédeville, de Carmont ou de Barlette. Périmètre englobant la zone centrale de la Grande ZNIEFF de type II "Monts d'Ambazac". Cette zone correspond à un secteur où la densité de bois feuillus et anciens est élevée. Le secteur correspond à la zone est de la commune de St-Sylvestre. (Source: fiche ZNIEFF) Milieux déterminants Ö 31.1 Landes humides Ö 37.312 Prairies à Molinie acidiphiles Ö 41.1 Hêtraies Ö 41.5 Hêtraies Ö 44.A1 Bois de bouleaux à sphaignes Ö 51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses Ö 51.2 Tourbières à Molinie bleue Ö 54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris Ö 88 Mines et passages souterrains (Source: fiche ZNIEFF) Espèces déterminantes 44 espèces déterminantes (voir fiche ZNIEFF) 1.3.5.8. ZICO Définition : les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'Oiseaux sauvages jugés d'importance communautaire ou européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de l'Environnement suite à l'adoption de la directive européenne dite "Directive Oiseaux". Aucune ZICO ne concerne la commune d'Ambazac. 76 1.4. Milieux humains 1.4.1. La commune d'Ambazac La commune d'Ambazac se situe en Haute-Vienne à l'est du territoire départemental, près de la limite de la Creuse. Elle est localisée au nord de la ville de Limoges et au sud-ouest de la ville de Guéret. -

Comisión Europea

26.3.2020 ES Diar io Ofi cial de la Unión Europea C 99/9 OTROS ACTOS COMISIÓN EUROPEA Publicación de una comunicación de la aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de un nombre del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión. (2020/C 99/08) La presente comunicación se publica con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión (1). COMUNICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN NORMAL «Atlantique» Número de referencia: PGI-FR-A1365-AM01 Fecha de la comunicación: 19 de diciembre de 2019 DESCRIPCIÓN Y MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN APROBADA 1. Zona geográfica La zona geográfica que estaba distribuida en distritos ha sido actualizada teniendo en cuenta la lista de municipios. Esta modificación no ha supuesto modificar la zona geográfica. Se modifica en consecuencia el punto 1.6 del documento único. 2. Zona de proximidad inmediata La zona de proximidad inmediata que estaba distribuida en distritos ha sido actualizada teniendo en cuenta la lista de municipios. Esta modificación no ha supuesto modificar la zona geográfica. Se modifica en consecuencia el punto 1.9 del documento único. 3. Encepamiento Para poder adaptar la IGP a los nuevos problemas medioambientales y de cambio climático, se ha eliminado la asignación de las variedades por colores y se han añadido otras variedades. Se modifica en consecuencia el punto 1.7 del documento único. 4. Organismo de control Se ha actualizado la referencia a la norma de certificación del organismo de control. -

Chez Vous Communiqué De Presse

CHEZ VOUS COMMUNIQUÉ DE PRESSE Limoges, le 3 septembre 2021 Un grand projet public financé par vos collectivités Avec le soutien de LES INTERCOMMUNALITÉS DE LA HAUTE-VIENNE + DE 20 000 FOYERS ÉLIGIBLES À LA FIBRE PUBLIQUE EN HAUTE-VIENNE ! OUVERTURE DES OFFRES À BELLAC, SAINTE-MARIE-DE-VAUX, COGNAC-LA-FORÊT, SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE, SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE, AIXE-SUR-VIENNE ET AMBAZAC La barre des 20 000 foyers éligibles à la fibre sur le réseau public DORSAL sera bientôt franchie ! Entre le 6 août dernier et jeudi 9 septembre prochain, 1 782 nouvelles lignes optiques ouvrent en effet à la commercialisation sur le territoire des Communautés de communes Val de Vienne, Ouest Limousin, Haut Limousin en Marche et Elan Limousin Avenir Nature. Les habitants et entreprises concernées peuvent s’abonner à la fibre auprès d’un fournisseur d’accès internet partenaire. Ce réseau public de fibre optique, construit par DORSAL, exploité et commercialisé par Nouvelle-Aquitaine Très Haut Débit (NATHD) est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne et les intercommunalités, avec le soutien de l’État et de l’Union Européenne. NIEUL SAINT-GENCE CHAPTELAT SAINT-JUNIEN LES SECTEURS CONCERNÉS SAINT-BRICE VEYRAC SUR-VIENNE SAINT VICTURNIEN COUZEIX LE PALAIS SAINTE SUR-VIENNE Le 6 août dernier, une première plaque* de 460 lignes MARIE DE-VAUX OUVERTURE LE 6 AOÛT CHAILLAC optiques a ouvert à la commercialisation, réparties sur SUR-VIENNE SAINT-YRIEIX SOUS-AIXE VERNEUIL-SUR-VIENNE les communes de : COGNAC-LA-FORÊT PANAZOL - Saint-Yrieix-sous-Aixe : 279 lignes ; ROCHECHOUART LIMOGES OUVERTURE LE 27 AOÛT SAINT-CYR ISLE - Sainte-Marie-de-Vaux : 149 lignes ; SAINT-AUVENT AIXE-SUR-VIENNE FEYTIAT - Cognac la Forêt : 17 lignes ; VAYRES CONDAT-SUR-VIENNE BOSMIE SAINT-LAURENT-SUR-GORRE SÉREILHAC - Saint-Priest-sous-Aixe : 15 lignes. -

Brigitte Lardy Alain Auzeméry

Élections départementales Canton d’Ambazac Dimanches 20 & 27 juin 2021 Brigitte et Alain Lardy Auzeméry Remplaçants : Gisèle Jouannetaud et Jean-Michel Peyrot Candidats soutenus par la majorité départementale Élections départementales Dimanches 20 & 27 juin 2021 Fromental Canton d’Ambazac Folles Bessines- sur-Gartempe Bersac- Laurière sur-Rivalier Saint-Sulpice- Laurière Razès Saint-Léger- la-Montagne Jabreilles- les-Bordes La Jonchère- Saint-Maurice Saint-Sylvestre Les Billanges les candidats Saint-Laurent- Bonnac-la-Côte AMBAZAC les-Eglises Brigitte Lardy Gestionnaire au service des monuments historiques de la DRAC (Ministère de la Culture), elle habite Ambazac depuis 1985. Conseillère municipale depuis 2008, elle est élue au Conseil départemental en 2015 et nommée vice-présidente en charge du développement touristique et de la transition écologique. Elle siège également au conseil d’administration du Sdis87, des collèges d’Ambazac et de Saint-Sulpice- Laurière. Présidente de la commission du PDIPR (plan départemental de promenade et de randonnée), membre du bureau du Parc naturel régional Millevaches en Limousin, elle est particulièrement sensible aux problématiques de biodiversité, eau, agriculture, forêt et patrimoine rural. Alain Auzeméry Travaillant dans le secteur des assurances, il réside à Bessines-sur-Gartempe, où il est conseiller municipal en charge de l’urbanisme, et s’investit largement dans la vie associative. Elu conseiller départemental en 2015, il est vice-président de la commission en charge de l’éducation, la jeunesse, la culture et le sport et assure la présidence du Syded (syndicat départemental pour l’élimination de déchets ménagers). Depuis 2020, il préside la communauté de communes Elan (24 communes) et porte un projet commun de développement et d’aménagement du territoire.