Einstieg in Linux – Linux Verstehen Und Einsetzen 409 Seiten, Broschiert, Mit DVD, 7

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

30 Software Pilihan 11.Pdf

SOFTWARE PILIHAN Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial Software Pilihan CD Edisi Ini Isi CD BISNIS GRAFIK CD1 KNOPPIX 3.6 CD2 Bisnis @Mail_Webmail_and_Email_Server_ System-4.0 Desktop Athene-4.1 Development Java-1.4 @Mail Webmail and Dia 0.93 Driver/Modem Email Server System 4.0 Hsf_Conexant Intel536EP-92 Spesifikasi Software Spesifikasi Software Pembuat CGIsupport.com Pembuat James Henstridge Driver\Videocard Situs www.atmail.com Situs www.gnome.org/projects/dia Ati-3.12.0 Lisensi Source-available commercial Lisensi GPL Nvidia-6111 Dependensi MySQL, Perl, Apache Dependensi - Edukasi System System - Moodle-1.4.1 Requirement - Requirement Xrmap-2.29 Games rogram yang satu ini, dari namanya saja iapa bilang membuat diagram di atas Allefant_2 mungkin Anda dapat menebak, fung- sistem operasi Linux sangat terbatas Don`t_Let_the_Ball_Fall-1.0 P S Fish_Fillets_Next_Generation-0.5.0 sinya. Jika tidak, kami akan menjelaskannya fasilitasnya? Akhirnya, Anda selalu saja FooBillard-3.0a di sini. Program ini memang dapat Anda memutuskan untuk kembali kepada sistem Globulation_2-0.8.6 gunakan untuk menerima dan mengirim- operasi lama Anda, Windows. Padahal, ini I_Have_No_Tomatoes-1.0 kan e-mail. hanya masalah informasi yang sampai ke Moon_Defence-1.5 Raptor-1.2.0 Fitur yang disediakan oleh @Mail Web- hadapan Anda terlambat. Nah, itu tandanya Stratagus-2.1 mail and Email Server System 4.0 lumayan Anda belum pernah mendengar, atau bah- Unreal_Tournament_Demo-2206 beragam, seperti full support untuk IMAP/ kan mencoba program yang satu ini. Uplink-1.0 Why_did_the_chicken_cross_the_road-1.0 POP3 mailbox, e-mail service dengan Mirip dengan Visio yang sifatnya komer- menggunakan Exim sebagai MTA, schedul- sial pada Windows, Dia juga merupakan Graphics ing, MySQL backend, spamassassin, spell- program yang dapat Anda gunakan untuk DIA_0.93 check, addressbook, user preferences, multiple membuat berbagai macam diagram. -

Billard Gl Download

Billard gl download click here to download BillardGL ist ein kostenloses OpenGL-Billard-Spiel für Windows und Linux mit Mehrspieler- und Netzwerk-Modus. BillardGL erscheint unter der GPL. Catalan + Slovenic Finally we got a new Language Pack in our download section with two new languages: Catalan by Manel Vallès Rodríguez (complete); Slovenic by Sebastijan Mravlek (no rules and tutorial). 3D billiards game. Play a game of 8-ball or 9-ball, either in training mode or against a friend. For beginners, the game features a tutorial, introducing them to the user-interface and controls. Help is also available for those who do not know the rules for an 8-ball or 9-ball game. Tags: Games and Amusement: Simulation. O jogador, em primeira pessoa, ficava em uma torre e podia apontar a metralhadora para as aeronaves que apareciam de todos os lados (º). Era um jogo 3D. Ficou disponível gratuitamente por muito tempo. Nunca mais encontrei para fazer download porque foi criado como protótipo. O Billard é gratuito, Software Livre. Download Billard gl (german)-exe. Teaching People How to Teach Robots: The Effect. - Leila Takayama. Up - BillardGL - The free OpenGL Billard Game for Windows and Linux. Windows 95, 98, ME, NT, , XP. BillardGLSetup. exe, Complete Setup, KB. BillardGLSFX. exe, Self-Extract, KB. Billard-gl Download for Linux (deb, amd64, i). Download billard-gl linux packages for Debian, Ubuntu. Debian 9 (Stretch). Debian Main amd billard-gl_+b1_amddeb3D billiards game. Debian Main i billard-gl_+b1_ideb3D billiards game. Debian 8 (Jessie). Debian Main amd Download billard-gl-data packages for Debian, Ubuntu. -

The Pegasos Book « Le Livre Du Pegasos » Compilation of Articles on the Pegasos Volume 4 : Linux, Macosx and Other Systems

The Pegasos book « Le livre du Pegasos » Compilation of articles on the Pegasos Volume 4 : Linux, MacOSX and other systems May 2007 edition - By Geoffrey CHARRA (V2.3) Translated from french by Geoffrey CHARRA (December 2007), With the help of Eric WALTER, Thibault JEANSON, Denis HILLIARD (translation) and Fulvio PERUGGI (corrections) Sponsored by The Pegasos book – Volume 4 : Linux, MacOSX and other systems Contents 1 Linux ......................................................................................................................... 4 1.1 Global information ................................................................................................. 4 1.1.1 Linux distributions running on Pegasos ............................................................... 4 1.1.2 General information on Linux usage for beginners ............................................... 5 1.1.3 Hard disk partitioning under Linux on Pegasos .................................................... 5 1.1.4 Multi-boot with bootcreator .............................................................................. 7 1.1.5 Using a Linux System from Another Linux System by Changing root ...................... 8 1.1.6 NFS : Network File System and Remote Compiling .............................................. 8 1.2 Installation of Linux Debian on Pegasos I and II ...................................................... 10 1.2.1 Installation types ........................................................................................... 10 1.2.2 Installation -

Porting Meego to LEON

#orting $eeGo to LE&' Master of Science Thesis ()A' *ERT&'A Chalmers University of Technology University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering Göteborg, Sweden, August !"" The Author grants to Chalmers University of Technology and University of Gothenburg the non-e-clusive right to publish the .or/ electronically and in a non-commercial purpose make it accessible on the (nternet0 The Author warrants that he1she is the author to the .ork, and warrants that the .or/ does not contain te-t, pictures or other material that violates copyright law0 The Author shall, when transferring the rights of the .or/ to a third party 2for e-ample a publisher or a company3, ac/nowledge the third party about this agreement0 (f the Author has signed a copyright agreement with a third party regarding the .ork, the Author warrants hereby that he1she has obtained any necessary permission from this third party to let Chalmers University of Technology and University of Gothenburg store the .or/ electronically and make it accessible on the (nternet0 #orting $eeGo to %E&' (van *ertona 4 (van *ertona, August !""0 E-aminer5 Arne Dahlberg Chalmers University of Technology University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering SE-6" 78 Göteborg Sweden Telephone 9 68 2!3:",;; "!!! Department of Computer Science and Engineering Göteborg, Sweden, August !"" POLITECNICO DI TORINO III Faculty of Information Engineering Master of Science in Computer Engineering Master Thesis Porting MeeGo To LEON Supervisor: Bartolomeo Montrucchio Candidate: Ivan Bertona August 2011 Abstract Portable multimedia devices are the flagship of a steadily growing market, from which the LEON/GRLIB hardware platform was excluded due to the lack of suitable software support. -

Linux & Des Logiciels Libres

Découvrez la simplicité de LLiinuxnux && ddeess LLooggiicciieellss LLiibbrreess Avec Ubuntu GNU/Linux par Didrocks Documentation sous licence CC (creative commons). Plus d'informations sur http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Linux et les Logiciels Libres 29/08/06 Table des matières Introduction..............................................................................................................................3 Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?............................................................................................................................................3 Pourquoi installer Ubuntu GNU/Linux ?................................................................................................................................3 Pourquoi Ubuntu en particulier ?....................................................................................................................... ..................4 Quelles différences entre Ubuntu / Kubuntu / Edubuntu / Xubuntu ?........................................................................................4 Les versions de Ubuntu.....................................................................................................................................................5 Mes logiciels, mes jeux, mon Microsoft Windows, mon matériel ?............................................................................................5 Le CD.........................................................................................................................................7 -

Closed Source Outlook Open Source Mozilla the Best of the Current Lot

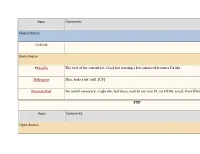

Apps Comments Closed Source Outlook Open Source ♥Mozilla The best of the current lot. Good but missing a few advanced features I'd like. Mahogony Nice, feels a bit 'odd'. [CP] Phoneix Mail No install necessary, single exe, fast clean, easy to use nice UI, no HTML email, Poor filtering. FTP Apps Comments Open Source ♥Filezilla The more I use it the more I love it. Windows only. IM (Instant Messaging) Apps Comments Open Source Gaim Windows version has been stable for a while now. P2P File Sharing Apps Comments Open Source ♥Gnucleus Accesses the Gnutella p2p network. Very nice program. Lime Wire Accesses the Gnutella p2p network. Current versions of Lime Wire include advertising banners. Since Lime Wire is open source there are ad-free versions available. giFT Uses the OpenFT p2p network. Remote Access Apps Comments Closed Source PC Anywhere Open Source RealVNC The original VNC developers returned. TightVNC VNC with compression and other features. Telnet / SSH Apps Comments Open Source PuTTY Windows Only, hopes to port. Web Browser Apps Comments Open Source ♥Mozilla Firefox Excellent web browser, with plenty of add-ons to custiomize it. ♥Lynx [CP] Text only. Good, but not for most people. Webcam Apps Comments Open Source Dorgem Simple but effective. Fwink Simple but effective. Webgrabber Apps Comments Open Source ♥Wget Very handy. A GUI would be nice but is very powerfull as is. ♥cURL HTTrack Has a GUI. Looks ok, but I'm still using Wget for now. Misc Apps Comments Open Source Speak Freely Internet voice chat. Internet - Utilities Auction watchers Apps Comments Closed Source Open Source Java based Bid watch program. -

Doudoulinux the Computer They Prefer!

DoudouLinux The computer they prefer! User's manual Visit us at http://www.doudoulinux.org/ 2/21/13 DoudouLinux 1/170 Table of contents Table of contents ................................................................................................. 1 About ................................................................................................................... 4 DoudouLinux, the computer they prefer! ............................................................ 6 A simple yet efficient environment ............................................................................................. 6 Also easy for Dad and Mum! ..................................................................................................... 6 And this is 100% legal! .............................................................................................................. 7 Footnotes .................................................................................................................................. 7 About ................................................................................................................... 6 Why should I try DoudouLinux? .......................................................................... 8 Article table of contents ............................................................................................................. 8 Your Concerns ........................................................................................................................... 8 The philosophy of free software -

Me Mb E R Sh Ip a P P L Ica Tio N F O

20060905 What Is Linux? Awesome Apps Linux is an independent Unix-like operating sys- tem that can be freely modified and redistributed. It works on all major 32-bit and 64-bit computer hardware platforms and is an implementation of the POSIX specification with which all true ver- sions of Unix comply. Linux uses no code from proprietary Unix sources, and much of the soft- ware available for Linux is developed by the Free Linux applications focus on doing one job well Software Foundation’s GNU project. The result of with necessary communications between applica- efforts by thousands of programmers coordinating tions implemented using standard file formats such via the Internet, Linux is now recognized as one Work#: @ as the Open Document Format (ODF) and stan- Country: of the most stable and flexible operating systems Province: dard protocols such as TCP/IP. This modular de- available at any price. sign has a number of advantages including flexi- bility, simplicity, and stability. A particular ap- plication can be replaced by any equivalent which What Systems Run Linux? Please Print Clearly follows the same rules. The resulting freedom of Desktops choice leads to friendly competition between differ- Linux desktops such as GNOME or KDE replace ent development teams and often results in Linux Mac and Windows on the desktop for most users’ applications that are best-of-breed through Dar- needs. Many applications are now available, in- winian selection. http:// cluding complete office suites such as OpenOffice and KOffice. City: Name: What Applications Run on Linux? MEMBERSHIP APPLICATION FORM Servers E-mail: Home#: Address: Linux is an important part of the computer server The short answer is lots! Your distribution of Company: Home Page: market. -

Quotes from Linus Linux Is an Independent Unix-Like Operating System That Can Be Freely Modi�Ed and Redistributed

What Is Linux? Awesome Apps Quotes from Linus Linux is an independent Unix-like operating system that can be freely modi¯ed and redistributed. It works on all major 32-bit and 64-bit computer hardware plat- 1991: on the start of it all forms and is an implementation of the POSIX speci- ¯cation with which all true versions of Unix comply. \I'm doing a (free) operating system Linux uses no code from proprietary Unix sources, and much of the software available for Linux is developed (just a hobby, won't be big and profes- by the Free Software Foundation's GNU project. The Linux applications focus on doing one job well with sional like gnu) for 386(486) AT clones. result of e®orts by thousands of programmers coordi- necessary communications between applications imple- nating via the Internet, Linux is now recognized as one This has been brewing since april, and mented using standard ¯le formats such as the Open of the most stable and exible operating systems avail- Document Format (ODF) and standard protocols such is starting to get ready." able at any price. as TCP/IP. This modular design has a number of ad- vantages including exibility, simplicity, and stability. 1996: on the Linux logo A particular application can be replaced by any equiv- What Systems Run Linux? alent which follows the same rules. The resulting free- \Ok, so we should be thinking of a Desktops dom of choice leads to friendly competition between di®erent development teams and often results in Linux lovable, cuddly, stu®ed penguin sitting Linux desktops such as GNOME or KDE replace Mac applications that are best-of-breed through Darwinian down after having gorged itself on her- and Windows on the desktop for most users' needs. -

Das Ubuntu-Anwenderhandbuch

Das Ubuntu-Anwenderhandbuch Auf den Spuren des Dachses Marcus Fischer Version 2.1 Breezy Badger" " Dieses Ubuntu-Anwenderhandbuch basiert auf Ubuntu 5.10 Hamburg im November 2005 The best things in life are always free..." " Madonna Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Einteilung des Buches . 2 1.2 Konzeption dieses Buches . 3 1.3 Was an dieser Auflage neu ist . 3 1.4 Ein Wort zum Thema Kubuntu . 4 2 Linux { was ist das uberhaupt?¨ 7 2.1 Unix . 7 2.2 GNU . 8 2.3 Free Software Foundation . 8 2.4 Was ist ein Betriebssystem? . 9 2.5 Aufbau von Linux . 9 2.5.1 Der Kernel . 10 2.5.2 Distributionen . 10 2.5.3 Die graphische Oberfl¨ache . 11 2.5.4 Moderne Arbeitsumgebungen . 11 2.5.5 Warum immer noch kryptische Kommandos? . 12 2.6 Ein paar Worte zu Microsoft . 13 2.7 Die Geschichte von Linux . 13 2.7.1 Wer ist Linus Torvalds? . 13 2.7.2 Kernel-Historie . 14 2.7.3 Linux heute . 14 2.8 Warum Linux? . 15 2.8.1 Einige Vorteile... 15 2.8.2 ... aber auch ein paar Nachteile . 16 2.9 Und dieser Pinguin? . 17 3 Was ist Ubuntu? 19 3.1 Ursprung . 19 3.2 Debian - Die Mutter . 20 3.3 Canonical - Der Vater . 23 3.4 Die Shuttleworth-Foundation . 23 3.5 Die Geburt . 24 3.6 Die Geschwister . 24 3.6.1 Edubuntu . 25 i Inhaltsverzeichnis 3.6.2 Kubuntu . 26 3.6.3 Ubuntu Lite . 27 3.6.4 Ubuntu Enterprise . 27 3.7 Projekte von Canonical . -

Easylinux Community Edition 03/2011

! COMMUNITY-EDITION Frei kopieren und beliebig weiter verteilen ! LINUX easyLINUX einfach – klar – benutzerfreundlich easy Kubuntu 11.04 Fedora 15 ! 32-Bit-Version mit KDE 4.6.3 Aktuelle 32-Bit-Version und brandneuem Gnome 3.0 – KDE 4.6.2 – Installation auf Festplatte Mageia 1 – LibreOffice 3.3.2 Fork von Mandriva Linux mit – Firefox 4.0 KDE 4.6.3, Gnome 2.32 (32 Bit) – Linux-Kernel 2.6.38.2 – Ubuntu Software-Center Service Kit 03/2011 Updates für (K)Ubuntu 11.04 5 Seiten zur Installation im Heft und OpenSuse 11.3/11.4 Abwehr Mit Linux sicher im Netz Malware: Viren, Würmer und Trojaner S. 32 Risikofaktor Software aus Repositories: Dank signierter Pakete gefahrlos installieren S. 32 Phishing: Keine Chance für Passwortsammler S. 32 Firewalls: Wie sie Ihren Rechner schützen S. 37 Daheim & unterwegs Workshops Fotos vom Smartphone auf den PC holen S. 64 Unity – die neue Ubuntu-Oberfläche S. 44 Evernote: Notizen überall verfügbar S. 70 Blick in die Sterne mit Stellarium S. 52 OpenSuse und Windows 7 SP 1 S. 68 Angetestet Mageia Linux 1 S. 104 Motorola Defy S. 114 25 Seiten Tipps & Tricks Spiele: Foobillard, Secret Mediacenter KDE S. 76 Gimp S. 92 LibreOffice S. 84 Maryo Chronicles S. 108 Patriot PBO S. 117 Gnome S. 80 Shell S. 100 Ubuntu S. 88 € 9,80 03 Facebook, Twitter & Co. Österreich € 10,80 Schweiz sfr 19,60 Web-2.0-Clients und Grundlagen S. 56 BeNeLux € 11,25 Italien € 12,75 Besser Radio hören mit Last.fm S. 112 € 196177 309803 Spanien 12,75 4 EDITORIAL easyLINUX! HIGHLIGHTS 03.2011 Hans-Georg Eßer Chefredakteur Kernel 3.0 kommt Schwerpunkt: Abwehr Liebe Leserinnen und Leser, Gefahren im Netz: Was Windows- Anwender fürchten, lässt Linuxer ald wird Kernel-Version 3.0 er- neuen Features) trotzdem der Käufer- meist kalt: Viren sind hier z. -

© Kiskapu Kft. Minden Jog Fenntartva

SZÓTÁR 6. RÉSZ artva Nézzük, mivel bosszanthatjuk fel a lényegében olyan fájlrendszert takar, hard link közvetlen hivatkozás hunglizmus híveit e hónapban – lega- amelyik képes „ráülni” egy másik fájl- hozzáférési pont – access point lábbis sok olvasó teljesen biztos benne, rendszerre. Azért is nehéz kérdés, mert hurokhívás – (recursion) az önhívás egy hogy valami ehhez hasonló mottó a stack mint adatszerkezet is szerepel, változata, amikor közvetve történik jegyében írom meg minden hónapban valamint a stackable mint fogalom is meg az önhívás (például két függvény- a szótároldalt. Természetesen nem az a (például a stackable router jelentése nyel kialakított önhívás). célom, hogy csökkentsem a hipotóniás tornyozható vagy halmozható útvá- illegal operation exception érvény- t. Minden jog fennt esetek számát, és szerencsére a legtöbb lasztó – amikor több útválasztót össze telen mûveleti kivétel szakember egyetért a magyarításokkal. tudunk kötni, és azok egyetlen egység- init rendszerindítás és -beállítás Amihez – sajnos – kezdek hozzászokni, ként képesek dolgozni). A végén – ta- inode fájlleíró a fiatalok szemében látható csillogás, lán nem a legszerencsésebben – a hal- interprocess communication – folyamat- mikor szinte kéjesen mesélik, mennyire mozható fájlrendszer mellett marad- közi (folyamatok közti) kapcsolattartás vagány, mások által érthetetlen tolvaj- tunk, mondhatnók, a pocakcsapkodás Interrupt Descriptor Table IDT, azaz © Kiskapu Kf nyelvet alakítottak ki baráti körükben módszerét alkalmazva. megszakításleíró tábla (melyrõl késõbb rendszerint kiderül, Ezúton is kérek mindenkit, ha ötlete joystick botkormány hogy csupán az irc és az ad&d angol van az újságban lévõ szavak magyarí- kapu port nyelvezetének egy fura, minden nyelv- tásával kapcsolatban, ossza azt meg kernel panic magpánik tani szerkezetet nélkülözõ, eltorzult velünk! kodek – (codec) kódolást és visszafejtést változata). Szerencsére azonban idõvel Jó olvasást! is végzõ rész, ami például lejátszókban az ember rájön, hogy a nyelv milyen mint kiegészítõ modul használható.