Sdgc 2019 2025

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

SAD Oisans (T12)

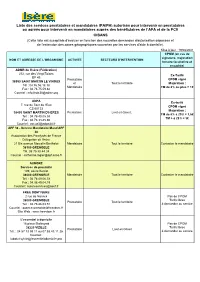

Liste des services prestataires et mandataires (PA/PH) autorisés pour intervenir en prestataires ou agréés pour intervenir en mandataires auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH OISANS (Cette liste est suceptible d'évoluer en fonction des nouvelles demandes d'autorisation déposées et de l'extension des zones géographiques couvertes par les services d'aide à domicile). Mise à jour : 19/08/2021 CPOM (en cas de signature, majoration NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME ACTIVITE SECTEURS D'INTERVENTION horaire facultative et encadrée) ADMR de l'Isère (Fédération) 272, rue des Vingt-Toises Ex-Tarifé BP 49 Prestataire CPOM signé 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX et Tout le territoire Majoration : Tél : 04.76.56.18.18 Mandataire TM de 8% ou plus = 1€ Fax : 04.76.75.59.82 Courriel : [email protected] ADPA Ex-tarifé 7, rue du Tour de l'Eau CPOM signé CS 60123 Majoration : 38403 SAINT MARTIN D'HERES Prestataire Livet-et-Gavet, TM de 8% à 29% = 1,5€ Tél. : 04.76.40.05.58 TM > à 29% = 3€ Fax : 04.76.33.85.90 Courriel : [email protected] APF 38 - Service Mandataire Mand'APF 38 Association des Paralysés de France Délégation de l'Isère 21 Bis avenue Marcelin Berthelot Mandataire Tout le territoire Contacter le mandataire 38100 GRENOBLE Tél. 06 75 80 44 34 Courriel : [email protected] AURORE Services de proximité 109, cours Berriat 38000 GRENOBLE Mandataire Tout le territoire Contacter le mandataire Tél. : 04.76.49.06.78 Fax : 04.38.49.04.19 Courriel : [email protected] FREE DOM' ISERE 2 rue de Narvick Pas de CPOM 38000 GRENOBLE Tarifs libres Prestataire Tout le territoire Tél. -

TRANSALTITUDE Horaires Du 5 Février Au 7 Mars 2021

Horaires et période de TRANSALTITUDE fonctionnement donnés 2020 // 2021 à titre indicatif Sous réserve d’adaptations au regard Horaires du 5 février au 7 mars 2021 du contexte sanitaire exceptionnel. (1) VACANCES SCOLAIRES ZONE A UNIQUEMENT Et sous réserve des conditions de GRENOBLE LES 2 ALPES circulation routière et de la météo. GRENOBLE AURIS EN OISANS Se présenter à l’avance aux arrêts AURIS EN OISANS GRENOBLE LUNDI AU VENDREDI SAMEDI, DIMANCHE SAMEDI Transaltitude / Transisère et prévoir SAMEDI GRENOBLE 11:15 16:30 11:15 16:15 le temps nécessaire aux éventuelles GRENOBLE Gare routière 11:15 AURIS EN OISANS 15:00 correspondances. Gare Routière Station MONT DE LANS 12:35 17:50 12:50 17:35 Village* AURIS EN OISANS 13:00 GRENOBLE Station 17:30 MONT DE LANS Gare Routière Bons* 12:40 17:55 12:55 17:40 Correspondance à Rochetaillée. LES 2 ALPES Point info 12:50 18:05 13:05 17:50 LES 2 ALPES Palais des sports 12:53 18:08 13:08 17:53 GRENOBLE LANS EN VERCORS LES 2 ALPES LUNDI AU VENDREDI (1) SAMEDI, DIMANCHE Maison du tourisme 12:55 18:10 13:10 17:55 GRENOBLE OZ EN OISANS OZ EN OISANS GRENOBLE LES 2 ALPES GRENOBLE 8:15 8:15 Agence VFD 13:15 18:15 13:15 18:00 Gare Routière SAMEDI SAMEDI GRENOBLE OZ EN OISANS LANS EN VERCORS 11:15 15:30 9:15 9:15 Gare Routière Station LES 2 ALPES GRENOBLE Office de tourisme OZ EN OISANS GRENOBLE 12:45 17:30 LUNDI AU JEUDI VENDREDI SAMEDI, DIMANCHE LANS EN VERCORS GRENOBLE Station Gare Routière LES 2 ALPES Agence VFD 11:00 15:45 11:00 15:30 10:15 16:00 LUNDI AU VENDREDI (1) SAMEDI, DIMANCHE Correspondance à Rochetaillée. -

Chateau De Barbarin 2.Indd

Le Château de Barbarin .........Sommaire......... Barbarin à Revel-Tourdan ...............................................................p.1 Le château de Barbarin - son histoire, son architecture.................. p.7 • XIIème, XIVème siècles ................................................................................p.8 • XVème siècle ............................................................................................p.10 • XVIème siècle ...........................................................................................p.12 • XVIIème siècle ............................................................................................p.16 • XVIIIème siècle ..........................................................................................p.17 • XIXème siècle .............................................................................................p.21 • XXème, XXIème siècles ...................................................................................p.24 • Datation ...............................................................................................p.25 Le château de Barbarin - de sa restauration à aujourd’hui ...........p.27 • Façade du château ..............................................................................p.28 • Pavillon Sud Ouest .............................................................................p.29 • Chambre Louise du Bourg - Salon aux gypseries .............................p.30 • Salon de compagnie - Pièces en enfilade .............................................p.31 -

Rapport Annuel Du Service Déchets 2014

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS ANNEE 2014 Validé en commission le 27 mai 2015 et approuvé en conseil communautaire le 29 juin 2015 www.bievre-isere.com 1 SOMMAIRE PREAMBULE Page 3 A – LES INDICATEURS TECHNIQUES Page 4 1. LE TERRITOIRE DESSERVI Page 4 2. LA COLLECTE Page 6 2.1. Collecte des déchets provenant des ménages Page 8 2.1.1. Organisation des collectes sélectives Page 8 2.1.2. Résultat de la collecte sélective en Point Apport Volontaire Page 9 2.1.3. Résultat de la collecte sélective collecte en sac à La Côte Saint-André Page 10 2.1.4. Fréquence de la collecte Page 12 2.1.5. Collecte des encombrants, collecte spéciale et déchèteries Page 13 2.1.5.1. Collecte spéciale des plastiques agricoles Page 13 2.1.5.2. Collecte des déchets verts des professionnels Page 13 2.1.5.3. Collecte des DASRI pour les particuliers Page 14 2.1.5.4. Déchèteries Page 15 2.1.6. Flux des déchèteries Page 26 2.1.7. Récapitulatif sur l’ensemble des habitants Page 26 B – PROJET ET EVOLUTION EN 2015 Page 28 1. COLLECTE Page 28 2. DECHETERIES Page 28 3. PROJETS Page 28 2 PRÉAMBULE La loi Barnier (loi n°95-101 du 2 février 1995) relative au renforcement de la protection de l’environnement met l’accent sur la transparence et l’information des usagers. Dans cet objectif, la loi précise que chaque président d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit présenter «un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers» avant une mise à disposition du public. -

Lyonnais Nord Isere

INFORMATION PREFECTORALE Épisode de pollution de l'air aux particules fines (PM !" sur le #assin L$onnais nord%Isère Acti'ation de la proc(dure pr(fectorale d)infor*ation-recom*andation Grenoble, le 8 avril 2021 Compte tenu des prévisions émises par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la proc(dure préfectorale d’infor*ation-reco**andation est activée compter de ce !our pour le bassin "#onnais nord $s%re& A'in de protéger la population des e''ets du pic de pollution et de réduire les sources d’émissions polluantes, le pré'et de l($s%re formule les reco**andations suivantes ) Reco**andations aux personnes sensi#les et 'ulnéra#les + • *loigne+ vous des grands a,es routiers aux périodes de pointes - • *loigne+ vos en'ants de la pollution automobile - • "imite+ les sorties durant l(apr%s-midi .13h-20h0 • "imite+ les activités ph#siques et sportives intenses .dont les compétitions0 en plein air, celles l(intérieur peuvent 2tre maintenues - • 3n cas de symptômes ou d’inquiétudes, prene+ conseil aupr%s de votre pharmacien ou de votre médecin& Reco**andations aux usa,ers de la route + • 4tiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants ) vélo, transports en commun, covoiturage, etc& 5our les entreprises, adapter les horaires de travail, faciliter le télétravail - • 6(abstenir de circuler avec un véhicule de norme in'érieure ou égale 34R7 / et/ou dont la date d’immatriculation est antérieure au 1er !anvier 2009 .hormis les véhicules d’intér2t général visés à l(article R /11-1 du code de la route0 - • *viter -

Territoire Oisans (20 Communes)

Territoire Oisans (20 communes) Code Commune Intercommunalité Code Commune Intercommunalité 38005 Allemond CC de l'Oisans 38253 Mont-de-Lans CC de l'Oisans 38020 Auris CC de l'Oisans 38285 Ornon CC de l'Oisans 38040 Besse CC de l'Oisans 38286 Oulles CC de l'Oisans 38052 Le Bourg-d'Oisans CC de l'Oisans 38289 Oz CC de l'Oisans 38112 Clavans-en-Haut-Oisans CC de l'Oisans 38375 Saint-Christophe-en-Oisans CC de l'Oisans 38173 Le Freney-d'Oisans CC de l'Oisans 38527 Vaujany CC de l'Oisans 38177 La Garde CC de l'Oisans 38534 Vénosc CC de l'Oisans 38191 Huez CC de l'Oisans 38549 Villard-Notre-Dame CC de l'Oisans 38212 Livet-et-Gavet CC de l'Oisans 38550 Villard-Reculas CC de l'Oisans 38237 Mizoën CC de l'Oisans 38551 Villard-Reymond CC de l'Oisans DDT - SET/CDT Situation au 01/01/2014 Chartreuse St-Ismier Villard- Département de l'Isère St-Nazaire- Bonnot les-Eymes Biviers Laval Territoire Oisans Ste-Agnès Montbonnot- Versoud (décision de la Commission permanente du Conseil général du 28 juillet 2006 St-Martin et décision préfectorale du 26 décembre 2002 modifiée le 27 octobre 2006) Meylan St-Jean- St-Mury- Domène le-Vieux Monteymond Vaujany Allemont Gières Murianette Combe de-Lancey Venon Revel Occupation du sol d'après CORINE land cover 2006 St-Martin-d'Uriage zones artificialisées (0,9%) Herbeys Clavans-en- zones agricoles (3,2%) Oz Haut-Oisans zones forestières (19,7%) Angonnes zones semi-naturelles (76,2%) Vaulnaveys-le-Haut Chamrousse Besse Villard- Huez Vaulnaveys-le-Bas Livet-et-Gavet Reculas NB : l'analyse CORINE land cover repose sur une nomenclature standard à partir de la photo-interprétation d'images satellites. -

Le Pour La Piscine Imminente Ouverture : Travaux

LE MAG N°03 automne 2019 Le magazine de la Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné dossier Travaux : Ouverture imminente pour la piscine demain pour préparer aujourd'hui Agir intercommunale ACTEURS ÉDITORIAL édito Chère Madame, Cher Monsieur, Depuis des décennies, les 36 000 Communes qui natation à l’automne et au public par la suite. S’ajoute composent notre pays sont considérées comme les compétences concernant la politique du logement une faiblesse pour administrer efficacement notre et du cadre de vie, la protection et la mise en valeur de territoire. C’est de là que sont nées les Communautés l’environnement ; et enfin l’aménagement, l’entretien de Communes, malgré les réticences de certains et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage élus, qui voyaient en elles une perte d’autonomie. où une aire de grand passage en cours de réalisation à Sur notre territoire, la Communauté de Communes a Villette d’Anthon viendra s’additionner à l’aire d’accueil été conçue dans le souci permanent du respect de de Charvieu-Chavagneux. l’autonomie de chacune d’elles, selon un principe clair : l’intercommunalité bien pensée doit être librement Dès le 1er janvier 2020, se sont deux compétences consentie. lourdes qui devront être intégrées. - D’abord la distribution d’eau potable, avec la Aujourd’hui, le désengagement de l’Etat, avec des complexité de prendre en compte les contrats, c’est- dotations financières aux Communes régulièrement à-dire les délégations de service public (DSP) en cours diminuées, avec des compétences augmentées et avec chaque commune et qui doivent être maintenus des Lois contraignantes (Loi NOTRe, Loi GEMAPI…) bien que ne se terminant pas en même temps. -

Bievre-Valloire

CENTRE ISERE SUD : BIEVRE-VALLOIRE • COMPOSITION DU TERRITOIRE Ce territoire correspond à une zone très étendue dans la partie centrale et est du département. Il s’agit d’un relief alliant le plateau de la Bièvre & les zones vallonnées de Valloire, avec au sud une enclave, limitrophe de la Drome Nord, marquée par le petit massif des Chambarrands. Le territoire est bordé plein Nord par le territoire des Portes des Alpes ( fin du canton de Bièvre & de Bourgoin-Jallieu), au Nord-Est le territoire des Vals du Dauphiné (partie médiane du canton du Grand Lemps), à l’Est le territoire de Voironnais-Chartreuse (prolongement du canton de Tullins-sur- Fure), au Sud-Est le territoire du Sud Grésivaudan (partie du Canton de Tullins sur Fure & du Sud Grésivaudan), au Sud & Sud-Ouest le département de la Drome, à l’Ouest & Nord-Ouest le territoire de l’Isère Rhodanienne (partie ouest du canton de Roussillon & Vienne 2). Il s’agit d’un territoire, principalement rural, avec une activité plutôt agricole dominante et on notera également la présence de l’aéroport de Grenoble, situé à St-Etienne de St-Geoirs (plus de 50 kms de la préfecture). Le territoire est composé de 4 parties de cantons, le plus conséquent étant celui de la Bièvre (à cheval sur les anciens cantons de La Côte Saint-André, Roybon & Saint-Etienne de Saint-Geoirs), puis Roussillon partie est en lieu et place de l’ancien de Beaurepaire, une grande partie du canton du Grand Lemps & 2 communes du canton de Tullins-sur-Fure. Ce qui correspond à 7,6% des cantons isérois & un total de 68 communes, soit 12,8% du département. -

Transports Scolaires

TRANSPORTS SCOLAIRES L'Externat Sainte Marie est situé en face de la gare de La Verpillière. L'établissement est également desservi par plusieurs lignes de cars scolaires. Des subventions sont octroyées sous certaines conditions aux demi-pensionnaires et aux internes. Les subventions de transport ne concernent pas les élèves de l'enseignement supérieur (BTS DE COMMERCE INTERNATIONAL) Les élèves domiciliés dans le Rhône sont subventionnés sans restriction. Il convient néanmoins de préciser si le domicile est situé dans la Courly ou hors Courly. Les élèves domiciliés dans l’Isère sont subventionnés sans restriction en ce qui concerne le lycée, et suivant la carte scolaire pour les collégiens et les élèves de primaire. SNCF, TCL : Les demandes sont à renouveler chaque année. Les imprimés de demande de subvention (SNCF ou routier) sont à retirer à l'Externat dans le courant du mois de juin. Vous trouverez ci-dessous la liste des principales communes desservies par les bus scolaires à destination de l'Externat. COMPAGNIE DESTINATION COMMUNES DESSERVIES St Just Chaleyssin Bonnefamille - Diemoz – St Georges - St Just FAURE Villefontaine - St Quentin Fallavier – Bonnefamille FAURE Mions (l’Alouette) Heyrieux - Valencin - Chaponnay - (ligne 1390) Marennes - Corbas - Mions Extérieur parking emplacement N° 7 St Quentin Fallavier - Grenay Ajout de 2 points de Grenay ramassage : Le stade – Les Avocats FAURE Satolas et Bonce - Colombier Saugnieu - Pusignan - Genas Azieu - Genas Extérieur parking emplacement N° 6 FAURE Jons Pusignan - Jons FAURE Extérieur parking emplacement N° 5 Bourgoin Bourgoin l'Oiselet + correspondance FAURE St Bonnet par RN 6 St Laurent – St Bonnet – St Priest – Grange Blanche PHILIBERT Extérieur parking emplacement 1 ou 2 St Bonnet par Poulieu – St Laurent – St Bonnet PHILIBERT Poulieu Extérieur emplacement 1 ou 2 Anthon St Quentin Fallavier (carrefour de Chesnes) Satolas Le BERTHELET (ligne 1210) Chaffard, Chamagnieu, Jameyzieu, Charvieu , Pont de Chéruy, Chavanoz, Anthon mairie Extérieur parking emplacement N° 7 Anthon Chavagneux. -

Seance Du 9 Juillet 2020

DEPARTEMENT DE L'ISERE ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE CANTON DE PONT DE CLAIX Service Questure – Gestion des Assemblées BM/MP/JJ VILLE DE PONT DE CLAIX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 9 JUILLET 2020 COMPTE RENDU SOMMAIRE Ce compte rendu "sommaire" est affiché en vertu des dispositions de l'article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. L'affichage fait courir le point de départ du délai de recours contentieux. Il permet de connaître l'ensemble des délibérations prises par le Conseil Municipal, le procès-verbal complet étant mis en ligne sur le site internet ou diffusé après approbation par le Conseil Municipal suivant. Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33 Présents : M. FERRARI, M. TOSCANO, Mme EYMERI-WEIHOFF, M. NINFOSI, Mme GRAND (à partir de la délibération N° 4) M. BOUKERSI, Mme RODRIGUEZ, Mme LAIB, M GOMILA, Mme CHEMERY, M. ALPHONSE, M BONNET, Mme KOSTARI-RIVALS, M SOLER, M VITALE, M ROTOLO, Mme PANAGOPOULOS, Mme BONNET, Mme GOMES-VIEGAS, Mme BENYELLOUL, Mme BOUSBOA, Mme MARTIN-ARRETE, Mme TARDIVET, M CETIN, Mme YAKHOU, M BESANCON, M DRIDI, Mme RIBEIRO, M GIONO, Mme CERVANTES, M DUSSART Excusé(es) ayant donné pouvoir : Monsieur LANGLAIS à Mme BONNET, Mme TORRES à M GIONO Absent(es) ou excusé(es) : Mme GRAND (jusqu’à la délibération N° 3 inclus) Secrétaire de séance : Mme EYMERI-WEIHOFF est nommée secrétaire de séance conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. Administration : - Le Directeur Général des Services - Le Service Questure - Secrétariat de l'Assemblée DELIBERATIONS CERTIFIEES EXECUTOIRES : Reçues en Préfecture le : 15/07/2020 Publiées le : 15/07/2020 1 OUVERTURE DE LA SEANCE ____________ La séance est ouverte sous la Présidence de M. -

Bulletin Officiel

ULLETIN FFICIEL B O TOME 1 – Partie 1 ISSN 0987-6758 BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 1 - Partie 1 2 BULLETIN OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE TOME 1 – Partie 1 SOMMAIRE DIRECTION DE L'AMENAGEMENT Service agriculture et forêts Politique : Agriculture Programme : Aides aux agriculteurs Opération : Investissement collectif à caractère environnemental Investissement collectif à caractère environnemental Extrait des déliberations de la commission permanente du 25 septembre 2020, dossier N° 2020 CP09 B 16 31 Politique : Agriculture Programme : Actions agricole et rurale Opération : Aides aux organismes Subventions en faveur de l’agriculture Extrait des déliberations de la commission permanente du 25 septembre 2020, dossier N° 2020 CP09 B 16 33 Politique : Forêt et filière bois Programme : Forêts Opération : Subventions diverses forêt et filière bois Subventions en faveur de la forêt Extrait des déliberations de la commission permanente du 25 septembre 2020, dossier N° 2020 CP09 B 17 36 DIRECTION DE L’AUTONOMIE Service établissements personnes âgées personnes handicapées Tarifs hébergement et dépendance du centre de jour « Bois d’Artas » à Grenoble géré par la MFI Arrêté n° 2020-4537 du 24 août 2020 Tarifs hébergement et dépendance du centre de jour « Gabriel Péri » géré par le Centre communal d’action sociale de Saint-Martin-d’Hères Arrêté n° 2020-4828 du 01 septembre 2020 Tarifs hébergement et dépendance de la Petite Unité de Vie « Foyer Rose Achard » situé à Pont-en-Royans, géré par l’Association la Providence. Annule et remplace l’arrêté2020-2181 -

Vaujanyvillage03-Ycornu STATION VILLAGE 1250 M - 3330 M AU Y D’UNE RÉGION EUROPÉENNE PARMI LES PLUS DYNAMIQUES !

© MairieVaujanyvillage03-YCornu STATION VILLAGE 1250 m - 3330 m AU Y D’UNE RÉGION EUROPÉENNE PARMI LES PLUS DYNAMIQUES ! L’ISÈRE, u Une place stratégique en matière de réseaux de communication : 265 km d’autoroutes, 5 160 km de routes et 418 km de voies ferrées u Une destination touristique prisée : à la fois montagne, plaines et collines. u 3ème rang des départements les plus visités en hiver u 21,8 millions de nuitées touristiques dont 1,5 million de nuitées étrangères u 22 stations de sports d’hiver, 30 sites d’activités nordiques, 17 lacs et bases de loisirs, 5 stations de trail, 31 via-ferrata et parcs acrobatiques, 11 golfs... Paris GRENOBLE, Genève © Laurent Salino Grenoble u « Capitale des Alpes » Lyon ALBERTVILLE 100 km VAUJANY ANNECY 155 km u Un ensoleillement remarquable, supérieur à des villes comme Toulouse, Lyon ou Bordeaux. GENÈVE 190 km Valence u Se situe à 14 kilomètres de la station de ski de Chamrousse, à 16 kilomètres des Sept Laux, à 17 kilomètres de Villard-de-Lans, à 25 kilomètres de l’Alpe d’Huez, à 35 kilomètres des Deux Alpes Marseille et à 48 kilomètres de La Grave. u Berceau de la nouveauté, des expérimentations scientifiques, industrielles et sociales. SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE Col du Glandon ITALIE 110 km Col de la Croix de Fer PARIS 620 km «Tunnel de Fréjus» LYON 155 km CHAMBÉRY 110 km L’OISANS, Col du Télégraphe D 526 D 902 VAUJANY u 4 Domaines skiables : Alpe d’Huez (grand domaine ski), Les 2 Alpes 3600, La Grave-La Meije et Col d’Ornon ALPE D’HUEZ LA GRAVE Col du Galibier GRENOBLE 60 km A 480 - Sortie n°8 BOURG D 1091 VAUJANY, «Stations de l’Oisans» D’OISANS Col du Lautaret Col d’Ornon LES DEUX-ALPES BRIANÇON 80 km u Situé sur l’Alpe d’Huez Grand Domaine SKI et en périphérie du Parc National des Ecrins, GAP 105 km Vaujany bénéficie d’une situation privilégiée.